複数辞典一括検索+![]()

![]()

え-かい  カイ 【懐海】🔗⭐🔉

カイ 【懐海】🔗⭐🔉

え-かい  カイ 【懐海】

⇒百丈(ヒヤクジヨウ)懐海

カイ 【懐海】

⇒百丈(ヒヤクジヨウ)懐海

カイ 【懐海】

⇒百丈(ヒヤクジヨウ)懐海

カイ 【懐海】

⇒百丈(ヒヤクジヨウ)懐海

え-がい  ガヒ [1] 【絵貝】🔗⭐🔉

ガヒ [1] 【絵貝】🔗⭐🔉

え-がい  ガヒ [1] 【絵貝】

貝合わせの一。貝の両片に分けて書いた名所などの絵と,それに関係ある和歌とを合わせて取る遊戯。天暦(947-957)の頃行われた。

ガヒ [1] 【絵貝】

貝合わせの一。貝の両片に分けて書いた名所などの絵と,それに関係ある和歌とを合わせて取る遊戯。天暦(947-957)の頃行われた。

ガヒ [1] 【絵貝】

貝合わせの一。貝の両片に分けて書いた名所などの絵と,それに関係ある和歌とを合わせて取る遊戯。天暦(947-957)の頃行われた。

ガヒ [1] 【絵貝】

貝合わせの一。貝の両片に分けて書いた名所などの絵と,それに関係ある和歌とを合わせて取る遊戯。天暦(947-957)の頃行われた。

え-がいき  ― [2] 【絵海気】🔗⭐🔉

― [2] 【絵海気】🔗⭐🔉

え-がいき  ― [2] 【絵海気】

文様を染めた糸を経(タテ)糸に用いて織った海気(カイキ)。

→海気

― [2] 【絵海気】

文様を染めた糸を経(タテ)糸に用いて織った海気(カイキ)。

→海気

― [2] 【絵海気】

文様を染めた糸を経(タテ)糸に用いて織った海気(カイキ)。

→海気

― [2] 【絵海気】

文様を染めた糸を経(タテ)糸に用いて織った海気(カイキ)。

→海気

え-がお  ガホ [1] 【笑顔】🔗⭐🔉

ガホ [1] 【笑顔】🔗⭐🔉

え-がお  ガホ [1] 【笑顔】

にこにこと笑った顔。えみを含んだ顔。「―で挨拶する」

ガホ [1] 【笑顔】

にこにこと笑った顔。えみを含んだ顔。「―で挨拶する」

ガホ [1] 【笑顔】

にこにこと笑った顔。えみを含んだ顔。「―で挨拶する」

ガホ [1] 【笑顔】

にこにこと笑った顔。えみを含んだ顔。「―で挨拶する」

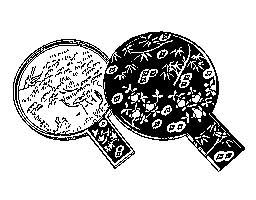

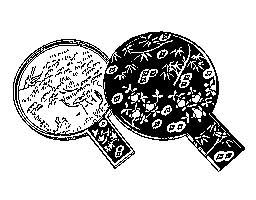

え-かがみ [2] 【柄鏡】🔗⭐🔉

え-かがみ [2] 【柄鏡】

(紐鏡(ヒモカガミ)に対して)柄のついた鏡。中国宋代に盛行し,日本では室町以後に用いられるようになった。

柄鏡

[図]

[図]

[図]

[図]

え-かがみ  ― [2] 【絵鑑】🔗⭐🔉

― [2] 【絵鑑】🔗⭐🔉

え-かがみ  ― [2] 【絵鑑】

鑑定用の古画帖。

― [2] 【絵鑑】

鑑定用の古画帖。

― [2] 【絵鑑】

鑑定用の古画帖。

― [2] 【絵鑑】

鑑定用の古画帖。

え-かき  ― [3] 【絵書き・絵描】🔗⭐🔉

― [3] 【絵書き・絵描】🔗⭐🔉

え-かき  ― [3] 【絵書き・絵描】

絵を描くことを職業にしている人。画家。

― [3] 【絵書き・絵描】

絵を描くことを職業にしている人。画家。

― [3] 【絵書き・絵描】

絵を描くことを職業にしている人。画家。

― [3] 【絵書き・絵描】

絵を描くことを職業にしている人。画家。

えかき-うた  ― [3] 【絵書き歌】🔗⭐🔉

― [3] 【絵書き歌】🔗⭐🔉

えかき-うた  ― [3] 【絵書き歌】

描く線や形を説明した歌詞を歌いながら一定の絵を完成する遊戯。また,その歌。

― [3] 【絵書き歌】

描く線や形を説明した歌詞を歌いながら一定の絵を完成する遊戯。また,その歌。

― [3] 【絵書き歌】

描く線や形を説明した歌詞を歌いながら一定の絵を完成する遊戯。また,その歌。

― [3] 【絵書き歌】

描く線や形を説明した歌詞を歌いながら一定の絵を完成する遊戯。また,その歌。

えかき-べ  ― [3] 【画部】🔗⭐🔉

― [3] 【画部】🔗⭐🔉

えかき-べ  ― [3] 【画部】

律令制で,中務省の画工司(エダクミノツカサ)に属し,絵画のことにたずさわった部。また,その人。

― [3] 【画部】

律令制で,中務省の画工司(エダクミノツカサ)に属し,絵画のことにたずさわった部。また,その人。

― [3] 【画部】

律令制で,中務省の画工司(エダクミノツカサ)に属し,絵画のことにたずさわった部。また,その人。

― [3] 【画部】

律令制で,中務省の画工司(エダクミノツカサ)に属し,絵画のことにたずさわった部。また,その人。

えがき-だ・す  ガキ― [4] 【描き出す】 (動サ五[四])🔗⭐🔉

ガキ― [4] 【描き出す】 (動サ五[四])🔗⭐🔉

えがき-だ・す  ガキ― [4] 【描き出す】 (動サ五[四])

(1)物の形やありさまを絵画や言葉で表現する。「下町の情緒を―・す」

(2)物事のありさまを想像する。

(3)物の動いた跡がある形を表す。「水面に波紋が―・された」

[可能] えがきだせる

ガキ― [4] 【描き出す】 (動サ五[四])

(1)物の形やありさまを絵画や言葉で表現する。「下町の情緒を―・す」

(2)物事のありさまを想像する。

(3)物の動いた跡がある形を表す。「水面に波紋が―・された」

[可能] えがきだせる

ガキ― [4] 【描き出す】 (動サ五[四])

(1)物の形やありさまを絵画や言葉で表現する。「下町の情緒を―・す」

(2)物事のありさまを想像する。

(3)物の動いた跡がある形を表す。「水面に波紋が―・された」

[可能] えがきだせる

ガキ― [4] 【描き出す】 (動サ五[四])

(1)物の形やありさまを絵画や言葉で表現する。「下町の情緒を―・す」

(2)物事のありさまを想像する。

(3)物の動いた跡がある形を表す。「水面に波紋が―・された」

[可能] えがきだせる

えかく  カク 【慧鶴】🔗⭐🔉

カク 【慧鶴】🔗⭐🔉

えかく  カク 【慧鶴】

⇒白隠(ハクイン)

カク 【慧鶴】

⇒白隠(ハクイン)

カク 【慧鶴】

⇒白隠(ハクイン)

カク 【慧鶴】

⇒白隠(ハクイン)

え-がく [1] 【依学】🔗⭐🔉

え-がく [1] 【依学】

仏教で,教義を信仰のためでなく学問として学ぶこと。

えがく-の-しゅう [1]-[1] 【依学の宗】🔗⭐🔉

えがく-の-しゅう [1]-[1] 【依学の宗】

依学を旨とする宗。倶舎(クシヤ)宗・成実(ジヨウジツ)宗など。寓宗。

え-が・く  ― [2] 【描く・画く】 (動カ五[四])🔗⭐🔉

― [2] 【描く・画く】 (動カ五[四])🔗⭐🔉

え-が・く  ― [2] 【描く・画く】 (動カ五[四])

〔「絵書く」の意〕

(1)物の形を絵や図にかき表す。絵や図をかく。「水彩で花を―・く」

(2)物の形状や物事のありさまを,文章や音楽などで表現する。「若い教師の生活を―・いた作品」

(3)(心の中に)思い浮かべる。想像してみる。「理想を―・く」「夢に―・く」

(4)物が動いた跡がある形を表す。「弧を―・く」「トンビが輪を―・いて飛ぶ」

[可能] えがける

― [2] 【描く・画く】 (動カ五[四])

〔「絵書く」の意〕

(1)物の形を絵や図にかき表す。絵や図をかく。「水彩で花を―・く」

(2)物の形状や物事のありさまを,文章や音楽などで表現する。「若い教師の生活を―・いた作品」

(3)(心の中に)思い浮かべる。想像してみる。「理想を―・く」「夢に―・く」

(4)物が動いた跡がある形を表す。「弧を―・く」「トンビが輪を―・いて飛ぶ」

[可能] えがける

― [2] 【描く・画く】 (動カ五[四])

〔「絵書く」の意〕

(1)物の形を絵や図にかき表す。絵や図をかく。「水彩で花を―・く」

(2)物の形状や物事のありさまを,文章や音楽などで表現する。「若い教師の生活を―・いた作品」

(3)(心の中に)思い浮かべる。想像してみる。「理想を―・く」「夢に―・く」

(4)物が動いた跡がある形を表す。「弧を―・く」「トンビが輪を―・いて飛ぶ」

[可能] えがける

― [2] 【描く・画く】 (動カ五[四])

〔「絵書く」の意〕

(1)物の形を絵や図にかき表す。絵や図をかく。「水彩で花を―・く」

(2)物の形状や物事のありさまを,文章や音楽などで表現する。「若い教師の生活を―・いた作品」

(3)(心の中に)思い浮かべる。想像してみる。「理想を―・く」「夢に―・く」

(4)物が動いた跡がある形を表す。「弧を―・く」「トンビが輪を―・いて飛ぶ」

[可能] えがける

大辞林 ページ 139660。