複数辞典一括検索+![]()

![]()

――を願わば器物(ウツワモノ)🔗⭐🔉

――を願わば器物(ウツワモノ)

食物を乞うならば,まずうつわを用意することが必要である。準備が大切だということのたとえ。

しょく [1] 【燭】🔗⭐🔉

しょく [1] 【燭】

(1)ともしび。あかり。

(2)光度の単位。一燭はほぼ1カンデラに等しい。1961年(昭和36)に廃止。燭光。

しょく [0] 【職】🔗⭐🔉

しょく [0] 【職】

(1)担当する役目。職務。「駅長の―」

(2)生活を支えるための仕事。また,その手段となる技能。「新しい―を求める」「手に―をつける」

――として🔗⭐🔉

――として

主として。おもに。「―花崗岩の普遍すると/日本風景論(重昂)」

――を奉・ずる🔗⭐🔉

――を奉・ずる

その職に従事することをへりくだっていう語。「本学に―・じて二〇年を経た」

しょく [1] 【 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

しょく [1] 【 】

中国古代の金属製軍楽器の一。行軍の際に打ち鳴らしたもので,上部に長い柄があり,鐸(タク)に似るが,音は濁る。

】

中国古代の金属製軍楽器の一。行軍の際に打ち鳴らしたもので,上部に長い柄があり,鐸(タク)に似るが,音は濁る。

】

中国古代の金属製軍楽器の一。行軍の際に打ち鳴らしたもので,上部に長い柄があり,鐸(タク)に似るが,音は濁る。

】

中国古代の金属製軍楽器の一。行軍の際に打ち鳴らしたもので,上部に長い柄があり,鐸(タク)に似るが,音は濁る。

しょく [1] 【贖】🔗⭐🔉

しょく [1] 【贖】

刑に服するかわりとして,財物で罪をあがなうこと。また,その財物。

→贖銅

しょ-く [1] 【初句】🔗⭐🔉

しょ-く [1] 【初句】

詩歌・文章の初めの句。

しょく-ぎれ [0][4] 【初句切れ】🔗⭐🔉

しょく-ぎれ [0][4] 【初句切れ】

和歌で,初句の終わりに意味上の切れめのあるもの。平安以後の和歌に多い。

しょく 【蜀】🔗⭐🔉

しょく 【蜀】

(1)中国,四川省の別名。秦・漢時代に灌漑施設が整備され,生産が高まり,劉備がここに蜀漢を建てて以来しばしば独立国が形成された。

→望蜀(ボウシヨク)

(2)三国時代の王朝。

→蜀漢(シヨツカン)

(3)五代十国の王朝。

→前蜀

→後蜀(コウシヨク)

しょく-の-さんどう ―サンダウ 【蜀の桟道】🔗⭐🔉

しょく-の-さんどう ―サンダウ 【蜀の桟道】

中国,長安から四川省北部の蜀に通ずるけわしい道。古くから険路として知られた。蜀道。

大辞林 ページ 146709。

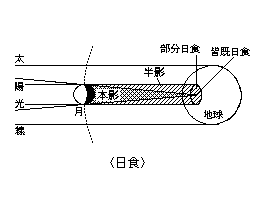

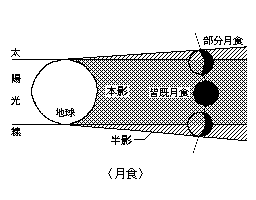

[図]

食=2

[図]

食=2

[図]

[図]