複数辞典一括検索+![]()

![]()

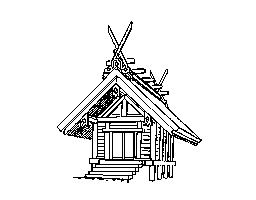

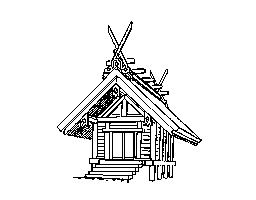

すみよし-づくり [5] 【住吉造り】🔗⭐🔉

すみよし-づくり [5] 【住吉造り】

神社本殿様式の一。屋根は反りのない切妻造りで,棟に千木と堅魚木(カツオギ)を置く。妻を正面とする前後に細長い建築で,内部は内陣と外陣の二室に分かれている。大阪住吉大社本殿はこの代表例。

住吉造り

[図]

[図]

[図]

[図]

すみよし-どりい ― [5] 【住吉鳥居】🔗⭐🔉

[5] 【住吉鳥居】🔗⭐🔉

すみよし-どりい ― [5] 【住吉鳥居】

住吉大社などに用いた鳥居で,中山鳥居の柱が四角となったもの。

[5] 【住吉鳥居】

住吉大社などに用いた鳥居で,中山鳥居の柱が四角となったもの。

[5] 【住吉鳥居】

住吉大社などに用いた鳥居で,中山鳥居の柱が四角となったもの。

[5] 【住吉鳥居】

住吉大社などに用いた鳥居で,中山鳥居の柱が四角となったもの。

すみよし-にんぎょう ―ギヤウ [5] 【住吉人形】🔗⭐🔉

すみよし-にんぎょう ―ギヤウ [5] 【住吉人形】

住吉でつくった土製の人形。

すみよし-の-かみ 【住吉の神】🔗⭐🔉

すみよし-の-かみ 【住吉の神】

⇒住吉神(スミノエノカミ)

すみよし 【住吉】🔗⭐🔉

すみよし 【住吉】

姓氏の一。

すみよし-ぐけい 【住吉具慶】🔗⭐🔉

すみよし-ぐけい 【住吉具慶】

(1631-1705) 江戸前期の大和絵画家。如慶の長男。幕府の奥絵師となり大和絵を江戸に広め,住吉派隆盛の礎を築いた。

すみよし-じょけい 【住吉如慶】🔗⭐🔉

すみよし-じょけい 【住吉如慶】

(1599-1670) 江戸前期の大和絵画家。土佐光吉の弟子。後水尾天皇の勅により住吉絵所を再興,土佐派から分かれて住吉派を興した。

すみよし-は 【住吉派】🔗⭐🔉

すみよし-は 【住吉派】

大和絵の一派。如慶が土佐派から分かれて一派をなしたもの。京の土佐家に対し,江戸での大和絵の中心をなし,狩野家と並んで幕末まで幕府の御用絵師を務めた。

すみよしものがたり 【住吉物語】🔗⭐🔉

すみよしものがたり 【住吉物語】

物語。二巻。作者・成立年代とも未詳。平安前期の同名の物語を改作したものらしく,異本がきわめて多い。継子いじめ譚(タン)に長谷観音の利生(リシヨウ)説話を交える。

す-みるちゃ 【素海松茶】🔗⭐🔉

す-みるちゃ 【素海松茶】

江戸時代の染め色の名。暗緑褐色。みるちゃ。「―の袖口かけし/浮世草子・禁短気」

大辞林 ページ 147442。