複数辞典一括検索+![]()

![]()

やつ【奴】🔗⭐🔉

やつ [1] 【奴】

〔「やつこ(奴)」の略という〕

■一■ (名)

(1)人や動物を軽蔑していう語。「逃げた―をつかまえろ」

(2)物をさしていう俗な言い方。「大きい―で一杯くれ」

(3)形式名詞「こと」に相当する俗な言い方。「聞かれたくないという―だ」

■二■ (代)

三人称。他人を卑しめたり同輩以下の者を親しみをもって言ったりするのに用いる。あいつ。「―にはどうせわかるまい」

やつ【谷・谷津】🔗⭐🔉

やつ [1] 【谷・谷津】

低地。たに。また,低湿地。やち。やと。「―七郷」「―田」

〔関東,特に鎌倉・下総地方でいう〕

や-つ【八つ】🔗⭐🔉

や-つ 【八つ】

(1) [2]

数の名。はち。八個。また,数の多いこと。やっつ。

(2) [1]

八歳。やっつ。

(3) [2]

昔の時刻の名。現在の午前と午後の二時頃。八つ時。やっつ。

やつ【谷津】🔗⭐🔉

やつ 【谷津】

姓氏の一。

やつ-なおひで【谷津直秀】🔗⭐🔉

やつ-なおひで ―ナホヒデ 【谷津直秀】

(1876-1947) 動物学者。東京生まれ。斬新な実験手法と,ヒモムシ・ウニ・ネズミなどの幅広い動物を用いて細胞生理学・内分泌学・実験発生学を進め,多大な成果を残した。記載と比較より分析と実証を重視する研究姿勢を示し,日本の動物学の中心を形態学・博物学から実験生理学へ移した。

やつ-あし【八つ足・八つ脚】🔗⭐🔉

やつ-あし [0] 【八つ足・八つ脚】

(1)器物の足が八つあること。また,その物。

(2)「八つ足の机」の略。

やつあし-の-つくえ【八つ足の机】🔗⭐🔉

やつあし-の-つくえ 【八つ足の机】

四対の足のある白木の机。神前に供物をする時や,儀式に用いた。やつあし。はっそくのつくえ。

やつあし-もん【八脚門】🔗⭐🔉

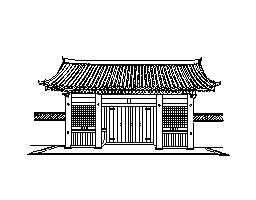

やつあし-もん [4] 【八脚門】

門の形式の一。一重の門で,本柱四本の前後にそれぞれ控え柱が合わせて八本あるものをいう。大寺院や宮城の門に用いられる。東大寺転害門が代表例。はっきゃくもん。

八脚門

[図]

[図]

[図]

[図]

やつ-あたり【八つ当(た)り】🔗⭐🔉

やつ-あたり [0][3] 【八つ当(た)り】 (名)スル

怒りや不満を,関係のない人に向けて発散すること。「家族に―する」

やつ-お【八つ峰】🔗⭐🔉

やつ-お ―ヲ 【八つ峰】

数多くの峰。多くの山々。「あしひきの山つばき咲く―越え/万葉 1262」

やつお【八尾】🔗⭐🔉

やつお ヤツヲ 【八尾】

富山県南部,婦負(ネイ)郡の町。和紙製品を特産。九月一〜三日は「風の盆」といい,越中おわら節による夜を徹しての盆踊りが行われる。

やつ-おり【八つ折り】🔗⭐🔉

やつ-おり ―ヲリ [0] 【八つ折り】

八つになるように折ること。中央から折ることを三回繰り返すこと。また,そのように折ったもの。

や-つか【八束】🔗⭐🔉

や-つか 【八束】

〔「束」は指四本で握った幅の長さ〕

長いこと。「神世よりけふのためとや―穂に長田の稲のしなひそめけむ/新古今(賀)」

やつか-はぎ【八束脛】🔗⭐🔉

やつか-はぎ 【八束脛】

〔すねの長い意〕

古く,大和朝廷に服属しない先住民族を蔑視していう。つちぐも。「国巣,俗の語に土蜘蛛,又―といふ/常陸風土記」

やつか-ひげ【八束鬚】🔗⭐🔉

やつか-ひげ 【八束鬚】

長くのびたひげ。「―心(ムネ)の前(サキ)に至るまで/古事記(上訓)」

や-つか【矢束】🔗⭐🔉

や-つか 【矢束】

矢の長さ。矢は「束(ツカ)」を単位として長さをいう。「弓を―の有る限り引きしばりて/今昔 25」

やつ-がしら【八頭】🔗⭐🔉

やつ-がしら [3][0] 【八頭】

サトイモの一品種。親芋はよく肥大し,周囲に生じた芋と密着して直径10センチメートルほどのごつごつとした塊となる。葉は小さく,淡緑色。葉柄は短く,紫褐色。[季]秋。

やつ-がしら【戴勝】🔗⭐🔉

やつ-がしら [3] 【戴勝】

ブッポウソウ目ヤツガシラ科の鳥。全長約25センチメートル。体は淡赤褐色で,翼と尾は黒地に白い斑紋がある。先端の黒い長い冠羽をもつ。ユーラシア中南部からアフリカに分布。日本には旅鳥として渡来するが,近年は長野県で少数が繁殖する。

やつ-が-たけ【八ヶ岳】🔗⭐🔉

やつ-が-たけ 【八ヶ岳】

長野県と山梨県の境にある火山群。赤岳(2899メートル)を最高峰とし,天狗岳・硫黄岳・横岳・編笠山など多くの峰からなる。天狗岳と硫黄岳の鞍部,夏沢峠を境に北を北八ヶ岳,南を南八ヶ岳と分けることがある。山麓は高冷地農業・酪農に利用される。八ヶ岳連峰。

やつがたけ-ちゅうしんこうげん-こくていこうえん【八ヶ岳中信高原国定公園】🔗⭐🔉

やつがたけ-ちゅうしんこうげん-こくていこうえん ―チユウシンカウゲンコクテイコウ ン 【八ヶ岳中信高原国定公園】

長野県と山梨県にまたがる国定公園。八ヶ岳・蓼科山・美ヶ原高原などの山岳と湖沼・温泉などを含む。

ン 【八ヶ岳中信高原国定公園】

長野県と山梨県にまたがる国定公園。八ヶ岳・蓼科山・美ヶ原高原などの山岳と湖沼・温泉などを含む。

ン 【八ヶ岳中信高原国定公園】

長野県と山梨県にまたがる国定公園。八ヶ岳・蓼科山・美ヶ原高原などの山岳と湖沼・温泉などを含む。

ン 【八ヶ岳中信高原国定公園】

長野県と山梨県にまたがる国定公園。八ヶ岳・蓼科山・美ヶ原高原などの山岳と湖沼・温泉などを含む。

やつかみずおみつの-の-みこと【八束水臣津野命】🔗⭐🔉

やつかみずおみつの-の-みこと ヤツカミヅオミツノ― 【八束水臣津野命】

出雲の国土創造神。国引き神話の神。

やつがれ【僕】🔗⭐🔉

やつがれ [0] 【僕】 (代)

〔「奴吾(ヤツコアレ)」の転。古くは「やつかれ」〕

一人称。自分自身をへりくだっていう。上代では男女ともに用いた。「亦―憂へまうす所なり/日本書紀(安閑訓)」

〔近世には,男性がやや改まった場で用い,明治以降は書生言葉などで用いられた〕

や-つぎ【矢継(ぎ)】🔗⭐🔉

や-つぎ [3] 【矢継(ぎ)】

前の矢を射たあと次の矢をつがえること。

やつぎ-ばや【矢継(ぎ)早】🔗⭐🔉

やつぎ-ばや [0] 【矢継(ぎ)早】 (名・形動)[文]ナリ

(1)続けざまに素早く事を行う・こと(さま)。「―に質問を浴びせる」

(2)矢継ぎの早いこと。矢を続けて射る技の早いこと。また,そのさま。「―の手利き/平家 4」

〔(2)が原義〕

やつ-ぎり【八つ切り】🔗⭐🔉

やつ-ぎり [0] 【八つ切り】

(1)一つのものを八つに切り分けること。

(2)写真で,感光材料の大きさの一。印画紙では二辺が約21.5センチメートルと約16.5センチメートルの大きさ。八つ切り判。

やつ-くち【八つ口】🔗⭐🔉

やつ-くち [0] 【八つ口】

「身八つ口」に同じ。

や-つ-こ【奴・臣】🔗⭐🔉

や-つ-こ [0] 【奴・臣】

〔「家(ヤ)つ子」の意〕

■一■ (名)

(1)古代の賤民のうち,もっとも下級の奴隷。また,身分の卑しい者。「住吉の小田を刈らす児―かもなき―あれど妹がみためと私田刈る/万葉 1275」

(2)家来。下僕。「其の家に一人の―あり/今昔 2」

(3)ある物事に執着して心身の自由を奪われることをたとえていう。とりこ。「ますらをの聡き心も今はなし恋の―に我(アレ)は死ぬべし/万葉 2907」

(4)人や物をののしっていう語。やつ。「面忘れだにもえすやと手(タ)握りて打てども懲りず恋といふ―/万葉 2574」

■二■ (代)

一人称。自分をへりくだっていう語。やつがれ。「対へて曰さく,―は是国神なり/日本書紀(神武訓)」

やつこ-の-つかさ【官奴司】🔗⭐🔉

やつこ-の-つかさ 【官奴司】

律令制で,宮内省に属して官戸・公奴婢(クヌヒ)の管理をつかさどった官司。808年主殿寮に合併。

やつこ-らま【臣・奴・僕】🔗⭐🔉

やつこ-らま 【臣・奴・僕】

〔「ら」「ま」はともに接尾語〕

主君に仕える人。下僕。「市辺の天皇が御足末(ミアナスエ)―/播磨風土記」

やつ-ざき【八つ裂き】🔗⭐🔉

やつ-ざき [0] 【八つ裂き】

ずたずたに裂くこと。「―にしてもあきたりないほど憎らしい」

やつし【 し・窶し】🔗⭐🔉

し・窶し】🔗⭐🔉

やつし [3] 【 し・窶し】

(1)身をやつすこと。また,みすぼらしい姿。

(2)「やつしごと(

し・窶し】

(1)身をやつすこと。また,みすぼらしい姿。

(2)「やつしごと( 事)」に同じ。

(3)しゃれること。めかすこと。また,その人。「一方(ヒトカタ)ならぬ御―と見たるも/不言不語(紅葉)」

(4)色男。やさ男。「おれがやうな―が出入りしたら/洒落本・空言の河」

(5)江戸で地口(ジグチ)をいう。

事)」に同じ。

(3)しゃれること。めかすこと。また,その人。「一方(ヒトカタ)ならぬ御―と見たるも/不言不語(紅葉)」

(4)色男。やさ男。「おれがやうな―が出入りしたら/洒落本・空言の河」

(5)江戸で地口(ジグチ)をいう。

し・窶し】

(1)身をやつすこと。また,みすぼらしい姿。

(2)「やつしごと(

し・窶し】

(1)身をやつすこと。また,みすぼらしい姿。

(2)「やつしごと( 事)」に同じ。

(3)しゃれること。めかすこと。また,その人。「一方(ヒトカタ)ならぬ御―と見たるも/不言不語(紅葉)」

(4)色男。やさ男。「おれがやうな―が出入りしたら/洒落本・空言の河」

(5)江戸で地口(ジグチ)をいう。

事)」に同じ。

(3)しゃれること。めかすこと。また,その人。「一方(ヒトカタ)ならぬ御―と見たるも/不言不語(紅葉)」

(4)色男。やさ男。「おれがやうな―が出入りしたら/洒落本・空言の河」

(5)江戸で地口(ジグチ)をいう。

やつし-がき【 し書き】🔗⭐🔉

し書き】🔗⭐🔉

やつし-がき [0] 【 し書き】

字画を略したり,くずしたりして書くこと。また,その字。

し書き】

字画を略したり,くずしたりして書くこと。また,その字。

し書き】

字画を略したり,くずしたりして書くこと。また,その字。

し書き】

字画を略したり,くずしたりして書くこと。また,その字。

やつし-がた【 し方】🔗⭐🔉

し方】🔗⭐🔉

やつし-がた [0] 【 し方】

歌舞伎で,

し方】

歌舞伎で, し事を得意とする役者。また,その役柄。

し事を得意とする役者。また,その役柄。

し方】

歌舞伎で,

し方】

歌舞伎で, し事を得意とする役者。また,その役柄。

し事を得意とする役者。また,その役柄。

やつし-ごと【 し事】🔗⭐🔉

し事】🔗⭐🔉

やつし-ごと [5][0] 【 し事】

(1)歌舞伎の和事の一種。若殿や大家の若旦那などが,没落したり勘当されたりして卑しい姿となっているさまを演ずるもの。

(2)恋のためにやつれること。また,色恋。「紅葉も風に―/常磐津・戻り駕」

し事】

(1)歌舞伎の和事の一種。若殿や大家の若旦那などが,没落したり勘当されたりして卑しい姿となっているさまを演ずるもの。

(2)恋のためにやつれること。また,色恋。「紅葉も風に―/常磐津・戻り駕」

し事】

(1)歌舞伎の和事の一種。若殿や大家の若旦那などが,没落したり勘当されたりして卑しい姿となっているさまを演ずるもの。

(2)恋のためにやつれること。また,色恋。「紅葉も風に―/常磐津・戻り駕」

し事】

(1)歌舞伎の和事の一種。若殿や大家の若旦那などが,没落したり勘当されたりして卑しい姿となっているさまを演ずるもの。

(2)恋のためにやつれること。また,色恋。「紅葉も風に―/常磐津・戻り駕」

やつし-じ【 し字】🔗⭐🔉

し字】🔗⭐🔉

やつし-じ [3] 【 し字】

し字】

し書きにした字。省略した字。

し書きにした字。省略した字。

し字】

し字】

し書きにした字。省略した字。

し書きにした字。省略した字。

やつしろ【八代】🔗⭐🔉

やつしろ 【八代】

熊本県中部,八代海に臨む市。球磨川河口の三角州上に位置する。近世,松井氏の城下町。石油基地・製紙・化繊などの諸工業が発達。藺草(イグサ)を特産。

やつしろ-かい【八代海】🔗⭐🔉

やつしろ-かい 【八代海】

熊本県南西岸と天草諸島・長島の間にある内海。東岸に八代・水俣などの工業都市が発達。不知火(シラヌイ)の名所。不知火海。

やつしろ-がい【八代貝】🔗⭐🔉

やつしろ-がい ―ガヒ [4] 【八代貝】

海産の巻貝。貝殻は球形で大きく,殻高約19センチメートル。殻口が大きい。殻表は淡褐色の地に白と黒褐色の斑紋がある。ウニ・ヒトデなどを食べる。食用。貝殻は貝細工の材料。北海道南部以南の浅海にすむ。ヤマドリガイ。

やつしろ-ぐう【八代宮】🔗⭐🔉

やつしろ-ぐう 【八代宮】

熊本県八代市松江城町にある神社。祭神は懐良(カネナガ)親王・良成(ヨシナリ)親王。

やつしろ-そう【八代草】🔗⭐🔉

やつしろ-そう ―サウ [0] 【八代草】

キキョウ科の多年草。九州の山地の草原に生え,また観賞用に栽培する。高さ約70センチメートル。夏から秋にかけ,青紫色の狭鐘形の花が茎頂に集まり上向きに咲く。

やつしろ-やき【八代焼】🔗⭐🔉

やつしろ-やき [0] 【八代焼】

八代市高田(コウダ)で産する陶器。渡来人陶工尊楷(和名,上野(アガノ)喜蔵)が,寛永年間(1624-1644)に創業。肥後藩の御用窯で茶器を多く焼いた。白土象眼に特色がある。高田焼。平山焼。

やつ・す【窶す・ す】🔗⭐🔉

す】🔗⭐🔉

やつ・す [2] 【窶す・ す】 (動サ五[四])

(1)目立たないように形を変える。みすぼらしく装う。「旅の僧に身を―・す」

(2)やせるほど夢中になる。「恋に身を―・す」「憂き身を―・す」

(3)化粧する。顔を作る。「―・さずに濡れ事をする新五郎/柳多留 21」

(4)まねる。似せる。「姿は武家を―・せども,昔を残す詞くせ/浄瑠璃・一谷嫩軍記」

(5)一部を省略する。「―・して書けば仏の五体をやぶるとかや/浄瑠璃・三世相」

(6)出家する。剃髪する。「今はと―・し給ひし/源氏(宿木)」

す】 (動サ五[四])

(1)目立たないように形を変える。みすぼらしく装う。「旅の僧に身を―・す」

(2)やせるほど夢中になる。「恋に身を―・す」「憂き身を―・す」

(3)化粧する。顔を作る。「―・さずに濡れ事をする新五郎/柳多留 21」

(4)まねる。似せる。「姿は武家を―・せども,昔を残す詞くせ/浄瑠璃・一谷嫩軍記」

(5)一部を省略する。「―・して書けば仏の五体をやぶるとかや/浄瑠璃・三世相」

(6)出家する。剃髪する。「今はと―・し給ひし/源氏(宿木)」

す】 (動サ五[四])

(1)目立たないように形を変える。みすぼらしく装う。「旅の僧に身を―・す」

(2)やせるほど夢中になる。「恋に身を―・す」「憂き身を―・す」

(3)化粧する。顔を作る。「―・さずに濡れ事をする新五郎/柳多留 21」

(4)まねる。似せる。「姿は武家を―・せども,昔を残す詞くせ/浄瑠璃・一谷嫩軍記」

(5)一部を省略する。「―・して書けば仏の五体をやぶるとかや/浄瑠璃・三世相」

(6)出家する。剃髪する。「今はと―・し給ひし/源氏(宿木)」

す】 (動サ五[四])

(1)目立たないように形を変える。みすぼらしく装う。「旅の僧に身を―・す」

(2)やせるほど夢中になる。「恋に身を―・す」「憂き身を―・す」

(3)化粧する。顔を作る。「―・さずに濡れ事をする新五郎/柳多留 21」

(4)まねる。似せる。「姿は武家を―・せども,昔を残す詞くせ/浄瑠璃・一谷嫩軍記」

(5)一部を省略する。「―・して書けば仏の五体をやぶるとかや/浄瑠璃・三世相」

(6)出家する。剃髪する。「今はと―・し給ひし/源氏(宿木)」

やつ-だ【谷津田】🔗⭐🔉

やつ-だ 【谷津田】

谷津にある湿田。谷地田(ヤチダ)。

やつ-で【八手】🔗⭐🔉

やつ-で [0] 【八手】

(1)ウコギ科の常緑低木。暖地の近海の林に生え,庭木ともされる。枝は太く,上端付近に大形の葉を密に互生。葉は掌状に七〜九裂し質が厚く,柄が長い。初冬,白色小花が球状に集まって枝頂につく。果実は球形で黒く熟す。葉は民間でリューマチや咳の薬にする。テングノハウチワ。

〔「八手の花」は [季]冬〕

(2)「八つ手網」の略。

やつで-あみ【八つ手網】🔗⭐🔉

やつで-あみ [3] 【八つ手網】

漁具の一。四つ手網に,さらに四本手をつけたもの。八つ手。

やつで-ひとで【八手海星】🔗⭐🔉

やつで-ひとで [4] 【八手海星】

海産のヒトデ。腕は細長く,長さ約6センチメートルで,普通は八本ある。背面は褐色の地に白・淡青色などの不規則な斑点がある。再生力が強い。海藻を食べる。本州中部以南に分布。

やつ-どき【八つ時】🔗⭐🔉

やつ-どき 【八つ時】

「やつ(八){(3)}」に同じ。

やつ-はし【八つ橋】🔗⭐🔉

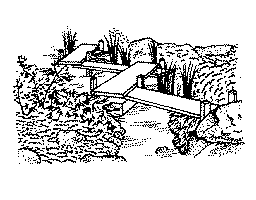

やつ-はし [2] 【八つ橋】

(1)庭園の池などで,幅の狭い板を数枚ジグザグに並べて架けた橋。

(2)和菓子の一。精白米粉を湯でこねて,砂糖・肉桂で味・香りをつけ蒸したものを,薄くのばして切ったもの。二つ折りにして餡(アン)を入れたものや,鉄板で焼いて煎餅にしたものがある。京都聖護院の名物。

(3)「八つ橋織り」の略。

(4)〔近世に「八橋流」の略から転じて〕

琴のこと。

八つ橋(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

やつはし-おり【八つ橋織(り)】🔗⭐🔉

やつはし-おり [0] 【八つ橋織(り)】

表繻子(シユス)と裏繻子の組織を格子状に配した絹織物。もと,仙台藩の特産。羽織裏・夜具・コートなどに用いる。

やつはし-の【八つ橋の】🔗⭐🔉

やつはし-の 【八つ橋の】 (枕詞)

「伊勢物語」の「そこを八橋といひけるは,水ゆく川の蜘蛛手(クモデ)なれば,橋を八つわたせるによりてなむ八橋といひける」の文から「くもで」にかかる。物思いの多いことのたとえ。「うちわたし長き心は―くもでに思ふことは絶えせじ/後撰(恋一)」

やつはし-けんぎょう【八橋検校】🔗⭐🔉

やつはし-けんぎょう ―ケンゲウ 【八橋検校】

(1614-1685) 俗箏(ゾクソウ)(箏曲)八橋流の開祖。磐城平(一説に豊前小倉)の人。中年まで京坂で三味線・胡弓の名手として活躍。のちに江戸で法水に筑紫箏(ツクシゴト)を学び,それを改編して箏組歌一三曲と段物(「六段」など)三曲を編作曲して俗箏を創始した。

やつはし-りゅう【八橋流】🔗⭐🔉

やつはし-りゅう ―リウ 【八橋流】

箏曲の流派の一。俗箏(ゾクソウ)の最初の流派。一七世紀中葉に,八橋検校(ケンギヨウ)が筑紫箏(ツクシゴト)を改編して創始。一七世紀末以降,生田流はじめ多くの分派が生じ,それらの隆盛の中で,八橋流の称は次第に衰退した。末流の一部が信州松代の真田家に伝存する。

やつ-ばち【八つ桴・八つ撥】🔗⭐🔉

やつ-ばち [2] 【八つ桴・八つ撥】

(1)羯鼓(カツコ)の別名。「いつものごとく―をおん打ち候ひて/謡曲・花月」

(2)中世,羯鼓を前につけ,打ちながら踊った遊芸。[日葡]

やつはな-がた【八つ花形】🔗⭐🔉

やつはな-がた [4] 【八つ花形】

中心の円の周囲に花弁のような稜(カド)が八つある文様。

八つ花形

[図]

[図]

[図]

[図]

やつ-ばら【奴原・奴儕】🔗⭐🔉

やつ-ばら [2][0] 【奴原・奴儕】

〔「原」は当て字〕

複数の人を卑しめていう語。やつら。「不届きな―だ」

やつ-びょうし【八拍子】🔗⭐🔉

やつ-びょうし ―ビヤウシ [3] 【八拍子】

能の音楽(謡と囃子(ハヤシ))と舞における拍節上の基本単位。一クサリ(一単位)は八拍より成る。能の詞章・旋律・楽句・舞の型はすべてこれを基本単位として構成されるが,時には例外的な拍数(四・二・六など)の単位も交えられる。

やつ-ぶさ【八房】🔗⭐🔉

やつ-ぶさ [2] 【八房】

トウガラシの一品種。果実は小さく,細くて上向きに密に多数つき,赤く熟する。ヤツブサトウガラシ。テンジクマモリ。テンジョウマモリ。

やつぶさ-うめ【八房梅】🔗⭐🔉

やつぶさ-うめ [4] 【八房梅】

ザロンバイの別名。

や-つぼ【矢壺・矢坪】🔗⭐🔉

や-つぼ [1] 【矢壺・矢坪】

矢を射る時にねらいを定める所。やどころ。「―をはずす」

やつむね-づくり【八棟造り】🔗⭐🔉

やつむね-づくり [5] 【八棟造り】

形が複雑で棟が多く,破風も多い豪壮な屋根をもつ建物。近世の民家にみられ,神社では権現造りのものをいう。

やつ-め【八つ目】🔗⭐🔉

やつ-め [0] 【八つ目】

(1)目が八つあること。

(2)八番目。やっつめ。

(3)編み目や刻み目が多くあること。「―の荒籠/古事記(中訓)」

(4)「八目鰻」の略。

(5)「八つ目鏑」の略。

やつめ-うなぎ【八目鰻】🔗⭐🔉

やつめ-うなぎ [4] 【八目鰻】

ヤツメウナギ目の魚類の総称。円口類の一種で,体はウナギに似て細長く,一対の目と七対の鰓孔(サイコウ)とがすべて目のように見えるので「八つ目」といわれる。口は円形で吸盤状となり,他の魚に吸いついて鋭い歯で皮膚を破り,体液を吸う。北半球の温帯・寒帯に広く分布。日本にはスナヤツメ・カワヤツメなど五種いる。

八目鰻

[図]

[図]

[図]

[図]

やつめ-かぶら【八つ目鏑】🔗⭐🔉

やつめ-かぶら [4] 【八つ目鏑】

〔「八」は数の多い意〕

穴が多くあけられた鳴り鏑。また,それをつけた鏑矢。後世は実際に八穴とした。

やつめ-らん【八つ目蘭】🔗⭐🔉

やつめ-らん [3] 【八つ目蘭】

ノキシノブの別名。

やつ-め【奴め】🔗⭐🔉

やつ-め [1] 【奴め】

■一■ (名)

「やつ(奴)」をいっそう卑しめていう語。「つまらないことをする―だ」

■二■ (代)

三人称。他人を卑しめたり同輩以下の者を親しみをもっていう語。あいつめ。「―,また何かやらかしたな」

やつめ-さす🔗⭐🔉

やつめ-さす (枕詞)

〔多くの芽の伸び出す出藻の意とも,多くの藻の伸びる厳藻の意ともいう〕

地名「出雲」にかかる。「―出雲建(タケル)が佩(ハ)ける太刀/古事記(中)」

やつやつ-し・い【窶窶しい】🔗⭐🔉

やつやつ-し・い [5] 【窶窶しい】 (形)[文]シク やつやつ・し

ひどくやつれている。みすぼらしい。「艶の無い束髪や―・いほど質素な服装などが/家(藤村)」「禄をもくだされぬ程に―・しいぞ/毛詩抄 2」

や-つ-よ【弥つ世】🔗⭐🔉

や-つ-よ 【弥つ世】

多くの年。多くの世。やちよ。「あぢさゐの八重咲くごとく―にを/万葉 4448」

やつ-ら【奴等】🔗⭐🔉

やつ-ら [1] 【奴等】

■一■ (名)

複数の人を卑しめていう語。やつばら。「けしからん―だ」

■二■ (代)

三人称。複数の人を卑しめていう語。あいつら。「―気づいたらしいぜ」

やつら-の-まい【八 の舞】🔗⭐🔉

の舞】🔗⭐🔉

やつら-の-まい ―マヒ 【八 の舞】

「はちいつ(八

の舞】

「はちいつ(八 )」に同じ。

)」に同じ。

の舞】

「はちいつ(八

の舞】

「はちいつ(八 )」に同じ。

)」に同じ。

やつれ【窶れ】🔗⭐🔉

やつれ [3] 【窶れ】

(1)やつれること。やせおとろえること。「―が見える」「所帯―」

(2)服装などを目立たないものに変えること。「この頃の御―に設け給へる,狩の御装束/源氏(夕顔)」

やつれ-すがた【窶れ姿】🔗⭐🔉

やつれ-すがた [4] 【窶れ姿】

病気などでやつれた姿。また,服装を地味に,目立たないようにした姿。

やつ・れる【窶れる】🔗⭐🔉

やつ・れる [3] 【窶れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 やつ・る

(1)病気や心配事などのために,やせおとろえる。「長のわずらいで―・れる」

(2)おちぶれる。みすぼらしくなる。「かく―・れたるに,あなづらはしきにやと/源氏(明石)」

(3)目立たないようにしている。また,喪服姿になる。「網代車の昔,おぼえて―・れたるにて出で給ふ/源氏(若菜上)」

やつ-わり【八つ割り】🔗⭐🔉

やつ-わり [0] 【八つ割り】

(1)八つに割ること。八等分すること。

(2)四斗樽(シトダル)の八分の一の容量の樽。五升入る。

やつあたり【八つ当りする】(和英)🔗⭐🔉

やつあたり【八つ当りする】

be[get]cross with everybody.

やつがしら【八つ頭】(和英)🔗⭐🔉

やつがしら【八つ頭】

《植》a taro.→英和

やつぎばや【矢継ぎ早に】(和英)🔗⭐🔉

やつぎばや【矢継ぎ早に】

in rapid succession.〜に質問する rain questions.

やつざき【八つ裂きにする】(和英)🔗⭐🔉

やつざき【八つ裂きにする】

tearlimb from limb.

やつす【窶す】(和英)🔗⭐🔉

やつす【窶す】

[変装]disguise oneself;be disguised;be absorbed(浮身を).

やつめうなぎ【八目鰻】(和英)🔗⭐🔉

やつめうなぎ【八目鰻】

《魚》a lamprey.→英和

やつれる【窶れる】(和英)🔗⭐🔉

やつれる【窶れる】

become thin;be worn out.窶れた worn-out;haggard.→英和

大辞林に「やつ」で始まるの検索結果 1-85。