複数辞典一括検索+![]()

![]()

くも【雲】🔗⭐🔉

くも [1] 【雲】

(1)空気中の水分が凝結して水滴・氷晶となり,これらが群れ集まって空中を浮遊しているもの。主として,気流の上昇に伴う断熱冷却により発生する。

→雲級

(2){(1)}の位置や形状などからの比喩的用法。(ア)身分・地位がはるかに高いことのたとえ。「―の上の人」(イ)一面にひろがったり,たなびいたりしているもののたとえ。「花の―鐘は上野か浅草か(芭蕉)/続虚栗」(ウ)気持ちや表情などの晴れ晴れしないことのたとえ。「―晴れて身にうれへなき人の身ぞ/山家(雑)」(エ)(火葬の煙を雲に見立てて)死ぬことのたとえ。「程もなく―となりぬる君なれど/新千載(哀傷)」

(3)家紋の一。{(1)}の形をかたどったもの。主に寺院の紋とする。

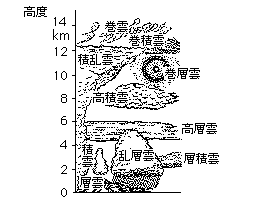

雲(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

くも【蜘蛛】🔗⭐🔉

くも [1] 【蜘蛛】

クモ形綱真正クモ目に属する節足動物の総称。体は頭胸部と腹部とからなり,胸部に四対の歩脚がある。腹端に紡績突起があって糸を出す。普通,八個の単眼をもち,複眼はない。頭部には脚の変化した触肢がある。糸を出して巣を張るオニグモ・ジョロウグモなどと,巣を張らないジグモ・ハエトリグモなどがある。分類上は,昆虫よりサソリ・ダニなどに近い。[季]夏。

→蜘蛛の子

くも-あい【雲合(い)】🔗⭐🔉

くも-あい ―アヒ [0] 【雲合(い)】

雲の様子。空模様。空合い。

くも-あし【雲脚・雲足】🔗⭐🔉

くも-あし [0] 【雲脚・雲足】

(1)雲の動くありさま。雲行き。「―が早い」

(2)雨雲の低く垂れて見えるもの。「―の低(タ)れた割には容易に雨も来ず/戸隠山紀行(美妙)」

(3)机や台のあしの,雲形のあるもの。

くも-い【雲居・雲井】🔗⭐🔉

くも-い ― [0] 【雲居・雲井】

〔「井」は当て字〕

(1)雲のある所。大空。

(2)雲。「愛(ハ)しけやし吾家(ワギエ)の方よ―起ち来も/古事記(中)」

(3)雲のかかっているはるかかなた。高くまたは遠く隔たっている所。「遠くありて―に見ゆる妹が家に/万葉 1271」

(4)禁中。宮中。雲のうえ。

[0] 【雲居・雲井】

〔「井」は当て字〕

(1)雲のある所。大空。

(2)雲。「愛(ハ)しけやし吾家(ワギエ)の方よ―起ち来も/古事記(中)」

(3)雲のかかっているはるかかなた。高くまたは遠く隔たっている所。「遠くありて―に見ゆる妹が家に/万葉 1271」

(4)禁中。宮中。雲のうえ。

[0] 【雲居・雲井】

〔「井」は当て字〕

(1)雲のある所。大空。

(2)雲。「愛(ハ)しけやし吾家(ワギエ)の方よ―起ち来も/古事記(中)」

(3)雲のかかっているはるかかなた。高くまたは遠く隔たっている所。「遠くありて―に見ゆる妹が家に/万葉 1271」

(4)禁中。宮中。雲のうえ。

[0] 【雲居・雲井】

〔「井」は当て字〕

(1)雲のある所。大空。

(2)雲。「愛(ハ)しけやし吾家(ワギエ)の方よ―起ち来も/古事記(中)」

(3)雲のかかっているはるかかなた。高くまたは遠く隔たっている所。「遠くありて―に見ゆる妹が家に/万葉 1271」

(4)禁中。宮中。雲のうえ。

くもい-がくれ【雲居隠れ】🔗⭐🔉

くもい-がくれ ― ― 【雲居隠れ】

雲にかくれること。遠く離れて見えないこと。「雁がねは―に鳴きて来ぬ/新拾遺(秋下)」

― 【雲居隠れ】

雲にかくれること。遠く離れて見えないこと。「雁がねは―に鳴きて来ぬ/新拾遺(秋下)」

― 【雲居隠れ】

雲にかくれること。遠く離れて見えないこと。「雁がねは―に鳴きて来ぬ/新拾遺(秋下)」

― 【雲居隠れ】

雲にかくれること。遠く離れて見えないこと。「雁がねは―に鳴きて来ぬ/新拾遺(秋下)」

くもい-じ【雲居路】🔗⭐🔉

くもい-じ ― ヂ 【雲居路】

(1)空の中のみち。くもじ。「―のはるけき程のそら事はいかなる風の吹きてつげけむ/後撰(雑二)」

(2)遠い路。遠い旅路。「―のみちくさくふ遊山(ユサン)旅ののろつくあり/滑稽本・膝栗毛 6」

ヂ 【雲居路】

(1)空の中のみち。くもじ。「―のはるけき程のそら事はいかなる風の吹きてつげけむ/後撰(雑二)」

(2)遠い路。遠い旅路。「―のみちくさくふ遊山(ユサン)旅ののろつくあり/滑稽本・膝栗毛 6」

ヂ 【雲居路】

(1)空の中のみち。くもじ。「―のはるけき程のそら事はいかなる風の吹きてつげけむ/後撰(雑二)」

(2)遠い路。遠い旅路。「―のみちくさくふ遊山(ユサン)旅ののろつくあり/滑稽本・膝栗毛 6」

ヂ 【雲居路】

(1)空の中のみち。くもじ。「―のはるけき程のそら事はいかなる風の吹きてつげけむ/後撰(雑二)」

(2)遠い路。遠い旅路。「―のみちくさくふ遊山(ユサン)旅ののろつくあり/滑稽本・膝栗毛 6」

くもい-ぢょうし【雲井調子】🔗⭐🔉

くもい-ぢょうし ― デウ― [4] 【雲井調子】

箏の調弦法の一つ。平調子についで多く用いられる。平調子の三と八が半音下がり,四と九が一音上がる。巾(キン)も半音下がるものを本雲井調子という。

デウ― [4] 【雲井調子】

箏の調弦法の一つ。平調子についで多く用いられる。平調子の三と八が半音下がり,四と九が一音上がる。巾(キン)も半音下がるものを本雲井調子という。

デウ― [4] 【雲井調子】

箏の調弦法の一つ。平調子についで多く用いられる。平調子の三と八が半音下がり,四と九が一音上がる。巾(キン)も半音下がるものを本雲井調子という。

デウ― [4] 【雲井調子】

箏の調弦法の一つ。平調子についで多く用いられる。平調子の三と八が半音下がり,四と九が一音上がる。巾(キン)も半音下がるものを本雲井調子という。

くもい-の-さくら【雲居の桜】🔗⭐🔉

くもい-の-さくら ― ― 【雲居の桜】

吉野山世尊寺の近くにあったという枝垂れ桜。

― 【雲居の桜】

吉野山世尊寺の近くにあったという枝垂れ桜。

― 【雲居の桜】

吉野山世尊寺の近くにあったという枝垂れ桜。

― 【雲居の桜】

吉野山世尊寺の近くにあったという枝垂れ桜。

くもい-の-そら【雲居の空】🔗⭐🔉

くもい-の-そら ― ― 【雲居の空】

(1)雲の浮かんでいる空。

(2)宮中。「君は三笠の山高み―に交りつつ/増鏡(おどろの下)」

(3)はるかに遠い世界。「―をも迷ひ来て/浄瑠璃・吉野都女楠」

― 【雲居の空】

(1)雲の浮かんでいる空。

(2)宮中。「君は三笠の山高み―に交りつつ/増鏡(おどろの下)」

(3)はるかに遠い世界。「―をも迷ひ来て/浄瑠璃・吉野都女楠」

― 【雲居の空】

(1)雲の浮かんでいる空。

(2)宮中。「君は三笠の山高み―に交りつつ/増鏡(おどろの下)」

(3)はるかに遠い世界。「―をも迷ひ来て/浄瑠璃・吉野都女楠」

― 【雲居の空】

(1)雲の浮かんでいる空。

(2)宮中。「君は三笠の山高み―に交りつつ/増鏡(おどろの下)」

(3)はるかに遠い世界。「―をも迷ひ来て/浄瑠璃・吉野都女楠」

くもい-の-にわ【雲居の庭】🔗⭐🔉

くもい-の-にわ ― ―ニハ 【雲居の庭】

皇居の庭。「星合の空の光となる物は―に照らすともし火/続千載(秋上)」

―ニハ 【雲居の庭】

皇居の庭。「星合の空の光となる物は―に照らすともし火/続千載(秋上)」

―ニハ 【雲居の庭】

皇居の庭。「星合の空の光となる物は―に照らすともし火/続千載(秋上)」

―ニハ 【雲居の庭】

皇居の庭。「星合の空の光となる物は―に照らすともし火/続千載(秋上)」

くもい-の-みね【雲居の峰】🔗⭐🔉

くもい-の-みね ― ― 【雲居の峰】

雲のかかっている高い峰。「初雁の鳴くや―のかけはし/拾遺愚草」

― 【雲居の峰】

雲のかかっている高い峰。「初雁の鳴くや―のかけはし/拾遺愚草」

― 【雲居の峰】

雲のかかっている高い峰。「初雁の鳴くや―のかけはし/拾遺愚草」

― 【雲居の峰】

雲のかかっている高い峰。「初雁の鳴くや―のかけはし/拾遺愚草」

くもい-の-よそ【雲居の余所】🔗⭐🔉

くもい-の-よそ ― ― 【雲居の余所】

はるかに遠く離れた所。「限りなき―にわかるとも/古今(離別)」

― 【雲居の余所】

はるかに遠く離れた所。「限りなき―にわかるとも/古今(離別)」

― 【雲居の余所】

はるかに遠く離れた所。「限りなき―にわかるとも/古今(離別)」

― 【雲居の余所】

はるかに遠く離れた所。「限りなき―にわかるとも/古今(離別)」

くもい【雲井】🔗⭐🔉

くもい クモ 【雲井】

姓氏の一。

【雲井】

姓氏の一。

【雲井】

姓氏の一。

【雲井】

姓氏の一。

くもい-たつお【雲井竜雄】🔗⭐🔉

くもい-たつお クモ タツヲ 【雲井竜雄】

(1844-1870) 幕末の志士。米沢藩士。本名,小島守善。東北諸藩の同盟を画策,官軍への抵抗を企てて失敗。のち,政府転覆の陰謀を理由に斬首。

タツヲ 【雲井竜雄】

(1844-1870) 幕末の志士。米沢藩士。本名,小島守善。東北諸藩の同盟を画策,官軍への抵抗を企てて失敗。のち,政府転覆の陰謀を理由に斬首。

タツヲ 【雲井竜雄】

(1844-1870) 幕末の志士。米沢藩士。本名,小島守善。東北諸藩の同盟を画策,官軍への抵抗を企てて失敗。のち,政府転覆の陰謀を理由に斬首。

タツヲ 【雲井竜雄】

(1844-1870) 幕末の志士。米沢藩士。本名,小島守善。東北諸藩の同盟を画策,官軍への抵抗を企てて失敗。のち,政府転覆の陰謀を理由に斬首。

くもい-がく・る【雲居隠る】🔗⭐🔉

くもい-がく・る クモ ― 【雲居隠る】

■一■ (動ラ四)

「雲隠る{■一■(1)}」に同じ。「我妹子(ワギモコ)に淡路の島は夕されば―・りぬ/万葉 3627」

■二■ (動ラ下二)

「雲隠る{■一■(1)}」に同じ。「春日山―・れて遠けれど/拾遺(雑恋)」

― 【雲居隠る】

■一■ (動ラ四)

「雲隠る{■一■(1)}」に同じ。「我妹子(ワギモコ)に淡路の島は夕されば―・りぬ/万葉 3627」

■二■ (動ラ下二)

「雲隠る{■一■(1)}」に同じ。「春日山―・れて遠けれど/拾遺(雑恋)」

― 【雲居隠る】

■一■ (動ラ四)

「雲隠る{■一■(1)}」に同じ。「我妹子(ワギモコ)に淡路の島は夕されば―・りぬ/万葉 3627」

■二■ (動ラ下二)

「雲隠る{■一■(1)}」に同じ。「春日山―・れて遠けれど/拾遺(雑恋)」

― 【雲居隠る】

■一■ (動ラ四)

「雲隠る{■一■(1)}」に同じ。「我妹子(ワギモコ)に淡路の島は夕されば―・りぬ/万葉 3627」

■二■ (動ラ下二)

「雲隠る{■一■(1)}」に同じ。「春日山―・れて遠けれど/拾遺(雑恋)」

くもい-なす【雲居なす】🔗⭐🔉

くもい-なす クモ ― 【雲居なす】 (連語)

〔慣用的に用いられる副詞句。枕詞とする説もある〕

(1)雲がただようようにゆれ動く意から,「心いさよふ」「心もしのに」に連なる。「―心もしのに立つ霧の/万葉 4003」

(2)雲のかかっている,はるかかなたの意から,「遠し」に連なる。「―遠くもわれは今日見つるかも/万葉 248」

― 【雲居なす】 (連語)

〔慣用的に用いられる副詞句。枕詞とする説もある〕

(1)雲がただようようにゆれ動く意から,「心いさよふ」「心もしのに」に連なる。「―心もしのに立つ霧の/万葉 4003」

(2)雲のかかっている,はるかかなたの意から,「遠し」に連なる。「―遠くもわれは今日見つるかも/万葉 248」

― 【雲居なす】 (連語)

〔慣用的に用いられる副詞句。枕詞とする説もある〕

(1)雲がただようようにゆれ動く意から,「心いさよふ」「心もしのに」に連なる。「―心もしのに立つ霧の/万葉 4003」

(2)雲のかかっている,はるかかなたの意から,「遠し」に連なる。「―遠くもわれは今日見つるかも/万葉 248」

― 【雲居なす】 (連語)

〔慣用的に用いられる副詞句。枕詞とする説もある〕

(1)雲がただようようにゆれ動く意から,「心いさよふ」「心もしのに」に連なる。「―心もしのに立つ霧の/万葉 4003」

(2)雲のかかっている,はるかかなたの意から,「遠し」に連なる。「―遠くもわれは今日見つるかも/万葉 248」

くもいのかり【雲井の雁】🔗⭐🔉

くもいのかり クモ ― 【雲井の雁】

源氏物語の作中人物。頭の中将の女(ムスメ)。夕霧の妻。

― 【雲井の雁】

源氏物語の作中人物。頭の中将の女(ムスメ)。夕霧の妻。

― 【雲井の雁】

源氏物語の作中人物。頭の中将の女(ムスメ)。夕霧の妻。

― 【雲井の雁】

源氏物語の作中人物。頭の中将の女(ムスメ)。夕霧の妻。

くもいのきょく【雲井の曲】🔗⭐🔉

くもいのきょく クモ ノキヨク 【雲井の曲】

八橋検校が作曲した箏の弾き歌いの曲。箏の組歌十三曲の一つ。本雲井調子。「雲井調子」の名称もこの曲に由来するといわれる。

ノキヨク 【雲井の曲】

八橋検校が作曲した箏の弾き歌いの曲。箏の組歌十三曲の一つ。本雲井調子。「雲井調子」の名称もこの曲に由来するといわれる。

ノキヨク 【雲井の曲】

八橋検校が作曲した箏の弾き歌いの曲。箏の組歌十三曲の一つ。本雲井調子。「雲井調子」の名称もこの曲に由来するといわれる。

ノキヨク 【雲井の曲】

八橋検校が作曲した箏の弾き歌いの曲。箏の組歌十三曲の一つ。本雲井調子。「雲井調子」の名称もこの曲に由来するといわれる。

くもいろうさい【雲井弄斎】🔗⭐🔉

くもいろうさい クモ ロウサイ 【雲井弄斎】

地歌・箏曲の曲名。当時の流行歌謡の弄斎(ロウサイ)節を歌詞とする。

(1)八橋検校作曲の箏の弾き歌いの曲。本雲井調子。

(2)佐山検校編詞・作曲による三味線弾き歌い曲。二上り。「歌弄斎」ともいう。

ロウサイ 【雲井弄斎】

地歌・箏曲の曲名。当時の流行歌謡の弄斎(ロウサイ)節を歌詞とする。

(1)八橋検校作曲の箏の弾き歌いの曲。本雲井調子。

(2)佐山検校編詞・作曲による三味線弾き歌い曲。二上り。「歌弄斎」ともいう。

ロウサイ 【雲井弄斎】

地歌・箏曲の曲名。当時の流行歌謡の弄斎(ロウサイ)節を歌詞とする。

(1)八橋検校作曲の箏の弾き歌いの曲。本雲井調子。

(2)佐山検校編詞・作曲による三味線弾き歌い曲。二上り。「歌弄斎」ともいう。

ロウサイ 【雲井弄斎】

地歌・箏曲の曲名。当時の流行歌謡の弄斎(ロウサイ)節を歌詞とする。

(1)八橋検校作曲の箏の弾き歌いの曲。本雲井調子。

(2)佐山検校編詞・作曲による三味線弾き歌い曲。二上り。「歌弄斎」ともいう。

くも-がく【雲学】🔗⭐🔉

くも-がく [2] 【雲学】

〔nephology〕

雲について研究する気象学の一分野。雲形や分布など形態面の研究を中心とする。

くも-がく・る【雲隠る】🔗⭐🔉

くも-がく・る 【雲隠る】

■一■ (動ラ四)

(1)雲にかくれて見えなくなる。くもいがくる。「大君は神にしませば―・る雷山に宮敷きいます/万葉(二三五・左注)」

(2)死ぬことを婉曲にいう語。「ももづたふ磐余(イワレ)の池に鳴く鴨を今日のみ見てや―・りなむ/万葉 416」

■二■ (動ラ下二)

{■一■(1)}に同じ。「眺むる月も―・れぬる/源氏(須磨)」

くも-がくれ【雲隠れ】🔗⭐🔉

くも-がくれ [3] 【雲隠れ】 (名)スル

(1)(月などが)雲の中にかくれてしまうこと。

(2)人が急に姿を隠してしまうこと。行方をくらますこと。「借金とりにせめられて―する」

(3)源氏物語の巻名。巻名だけで本文がなく,光源氏の死を象徴していると考えられる。

くも-かすみ【雲霞】🔗⭐🔉

くも-かすみ [1] 【雲霞】

(1)雲と霞。

(2)「雲を霞((「雲」の句項目))」に同じ。「―と逃げる」

(3)軍勢などの数の多いたとえ。

くも-がた【雲形】🔗⭐🔉

くも-がた [0] 【雲形】

雲のたなびいた形を描いた模様。うんけい。「―斗 (トキヨウ)」

(トキヨウ)」

(トキヨウ)」

(トキヨウ)」

くもがた-じょうぎ【雲形定規】🔗⭐🔉

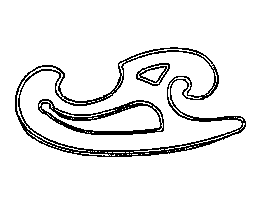

くもがた-じょうぎ ―ヂヤウ― [5] 【雲形定規】

円弧以外の曲線を描くための定規。楕円・放物線・双曲線を組み合わせたもの。うんけい定規。

雲形定規

[図]

[図]

[図]

[図]

くもがた-ひじき【雲形肘木】🔗⭐🔉

くもがた-ひじき ―ヒヂ― [5] 【雲形肘木】

⇒雲肘木(クモヒジキ)

くもがた-るい【蜘蛛形類】🔗⭐🔉

くもがた-るい [4] 【蜘蛛形類】

節足動物門の一綱。体は頭胸部と腹部に分けられる。頭胸部には六対の足があり,上顎・触肢各一対と四対の歩脚となる。触角はなく,目は単眼。顕著な変態はしない。サソリ・ムチサソリ・ヒヨケムシ・カニムシ・コヨリムシ・真正クモ目・フッコムシ・ザトウムシ・ダニ目の九目に分類される。クモ類。蛛形類(チユケイルイ)。

くも-がみ【雲紙】🔗⭐🔉

くも-がみ [2] 【雲紙】

⇒内曇(ウチグモリ)(1)

くも-きり【雲霧】🔗⭐🔉

くも-きり [1] 【雲霧】

雲と霧。雲または霧。うんむ。

くもきり-そう【雲切草】🔗⭐🔉

くもきり-そう ―サウ [0] 【雲切草】

ラン科の多年草。山地の林内に生える。葉は長楕円形で二個。五,六月,高さ15〜30センチメートルの花茎に淡緑色または淡暗紫色の小花を一〇個内外総状につける。

雲切草

[図]

[図]

[図]

[図]

くもきり-にざえもん【雲霧仁左衛門】🔗⭐🔉

くもきり-にざえもん ―ニザ モン 【雲霧仁左衛門】

江戸時代の盗賊。享保(1716-1736)頃,雲霧五人男(仁左衛門・因果小僧六之助・素走り熊五郎・木鼠吉五郎・おさらば伝次)の頭目として活動したというが,実在は疑わしい。講釈「大岡政談」で有名。

モン 【雲霧仁左衛門】

江戸時代の盗賊。享保(1716-1736)頃,雲霧五人男(仁左衛門・因果小僧六之助・素走り熊五郎・木鼠吉五郎・おさらば伝次)の頭目として活動したというが,実在は疑わしい。講釈「大岡政談」で有名。

モン 【雲霧仁左衛門】

江戸時代の盗賊。享保(1716-1736)頃,雲霧五人男(仁左衛門・因果小僧六之助・素走り熊五郎・木鼠吉五郎・おさらば伝次)の頭目として活動したというが,実在は疑わしい。講釈「大岡政談」で有名。

モン 【雲霧仁左衛門】

江戸時代の盗賊。享保(1716-1736)頃,雲霧五人男(仁左衛門・因果小僧六之助・素走り熊五郎・木鼠吉五郎・おさらば伝次)の頭目として活動したというが,実在は疑わしい。講釈「大岡政談」で有名。

くもきり-まる【蜘蛛切丸】🔗⭐🔉

くもきり-まる 【蜘蛛切丸】

源氏重代の宝刀。源頼光が蜘蛛の妖怪を斬ったことから名づけられた。蜘蛛切。

くも-ぎれ【雲切れ】🔗⭐🔉

くも-ぎれ [0] 【雲切れ】

雲の絶え間。雲のはれ間。「―を見付けた其嬉しさ/戸隠山紀行(美妙)」

くも-けぶり【雲煙】🔗⭐🔉

くも-けぶり [1] 【雲煙】

(1)雲と煙。

(2)荼毘(ダビ)の煙。

くも-ざる【蜘蛛猿】🔗⭐🔉

くも-ざる [0] 【蜘蛛猿】

オマキザル科の哺乳類。体長約50センチメートル。尾は体長より長い。胴は短く,四肢が細長くてクモの足を思わせる。体色は黒色・黄灰色など。樹上生活をし,果実などを食う。中南米の熱帯林にすむ。

くも-じ【雲路】🔗⭐🔉

くも-じ ―ヂ [2][0] 【雲路】

空中のみち。鳥や月などの通るみち。雲居路。

く-もじ【く文字】🔗⭐🔉

く-もじ 【く文字】

〔女房詞〕

(1)〔「くき(茎)」の文字詞〕

菜などの漬物。

(2)〔「くわんぎよ(還御)」の文字詞〕

還御(カンギヨ)。

(3)〔「くこん(九献)」の文字詞〕

酒。また,酒盛り。「まきにて御―あり/御湯殿上(慶長三)」

くも-しょうじ【雲障子】🔗⭐🔉

くも-しょうじ ―シヤウジ [3] 【雲障子】

雨戸の上や縁側の欄間に入れる横長の障子。

くも-すき【雲透き】🔗⭐🔉

くも-すき 【雲透き】

薄雲を透かすこと。また,薄雲をとおしてくるようなほの暗い光。「―に見奉りけるに,物の具・事がら尋常なり/平治(中)」

くも-すけ【雲助】🔗⭐🔉

くも-すけ [2] 【雲助】

〔定まった住所がなく雲のようにあちこちをさまよっているからとも,また,網を張って客を待つのが蜘蛛(クモ)のようであるからともいう〕

江戸時代,宿場や街道で駕籠舁(カゴカ)きや荷物運搬などに従った人夫。人の弱みにつけこむ,たちの悪い者が多かったところから,無頼の者たちのことをもいう。

くもすけ-うた【雲助唄】🔗⭐🔉

くもすけ-うた [4] 【雲助唄】

江戸時代,雲助が駕籠(カゴ)や荷物を担いでいく際に唄った唄。長持唄もその一種。

くもすけ-こんじょう【雲助根性】🔗⭐🔉

くもすけ-こんじょう ―ジヤウ [5] 【雲助根性】

人の弱みにつけこんで,私欲を満たそうとする下劣な心根。

くも-たちわき【雲立ち涌き】🔗⭐🔉

くも-たちわき [4] 【雲立ち涌き】

立ち涌き模様の一。立ち涌きの中に雲形をあしらったもの。上皇・親王・摂政の指貫(サシヌキ),関白の袍(ホウ)の文(モン)に用いる。くもたてわく。

雲立ち涌き

[図]

[図]

[図]

[図]

く-もつ【公物】🔗⭐🔉

く-もつ 【公物】

〔「く」は呉音〕

おおやけのもの。官有のもの。こうもつ。「人有りて―を犯す事あらば罰すべし/今昔 2」

く-もつ【供物】🔗⭐🔉

く-もつ [1] 【供物】

神仏・寺社などに,供養(クヨウ)のためそなえるもの。そなえもの。

くも-で【蜘蛛手】🔗⭐🔉

くも-で [0] 【蜘蛛手】

(1)蜘蛛の足のように四方八方に出ていること。放射状に広がり,または組み合わされている状態。「水行く河の―なれば/伊勢 9」

(2)橋の梁(ハリ)・桁(ケタ)を支えるため,橋脚から筋交いに渡した材木。「五月雨に水まさるらしうち橋や―にかかる波の白糸/山家(夏)」

(3)細い材を打ち違えに組んだ,灯明皿や手水鉢(チヨウズバチ)などをのせる台。

(4)刀・棒などを四方八方に振り回す動作。「―,かくなわ,十文字,とんばう返り,水車,八方すかさず切つたりけり/平家 4」

(5)あれこれと思い乱れること。「うち渡し長き心は八橋の―に思ふことは絶えせじ/後撰(恋一)」

くもで-ごうし【蜘蛛手格子】🔗⭐🔉

くもで-ごうし ―ガウ― [4] 【蜘蛛手格子】

木材や鉄棒などを縦横に交えて厳重にこしらえた格子。獄屋などにとりつける。

くもで-の-はし【蜘蛛手の橋】🔗⭐🔉

くもで-の-はし 【蜘蛛手の橋】

池の上などに四方へ架け渡した橋。

くも-と【雲斗】🔗⭐🔉

くも-と [2][0] 【雲斗】

雲形の斗(マス)。普通,雲肘木(クモヒジキ)と組み合わせて用いる。法隆寺金堂・五重塔など飛鳥時代の寺院建築にみられる。うんと。

くも-とり【雲鳥】🔗⭐🔉

くも-とり 【雲鳥】

(1)雲の中を飛ぶ鳥。「―も帰る夕べの山風に/玉葉(雑二)」

(2)雲と鶴(ツル)との模様。雲鶴(ウンカク)。「―の紋の綾をや染むべき/大和 159」

くもとり-の【雲鳥の】🔗⭐🔉

くもとり-の 【雲鳥の】 (枕詞)

鶴と雲の文様を綾に用いたことから,「あやに」にかかる。「はかなきことも―あやに叶はぬくせなれば/千載(雑下)」

くも-どり【雲取り】🔗⭐🔉

くも-どり [0] 【雲取り】

和服の模様構成の一。雲形の曲線で区切って模様を置いたもの。

くもとり-やま【雲取山】🔗⭐🔉

くもとり-やま 【雲取山】

秩父山地東部の山。東京都内の最高峰。埼玉県と山梨県の境にある。海抜2017メートル。

くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】🔗⭐🔉

くもにまごううえののはつはな クモニマガフウヘノ― 【天衣紛上野初花】

歌舞伎の一。世話物。河竹黙阿弥作。1881年(明治14)東京新富座初演。通称「河内山と直侍」「河内山」。松林伯円(シヨウリンハクエン)の講釈「天保六花撰」に基づく。御数寄屋坊主の河内山宗俊が松江侯のもとから町娘を取り戻すくだりと,直侍・三千歳の情話が中心。

くも-の-い【蜘蛛の囲】🔗⭐🔉

くも-の-い ― [1] 【蜘蛛の囲】

蜘蛛の巣。蜘蛛の網。[季]夏。

[1] 【蜘蛛の囲】

蜘蛛の巣。蜘蛛の網。[季]夏。

[1] 【蜘蛛の囲】

蜘蛛の巣。蜘蛛の網。[季]夏。

[1] 【蜘蛛の囲】

蜘蛛の巣。蜘蛛の網。[季]夏。

くものいと【蜘蛛の糸】🔗⭐🔉

くものいと 【蜘蛛の糸】

歌舞伎舞踊の一。常磐津(トキワズ)。本名題「蜘蛛糸梓弦(クモノイトアズサノユミハリ)」。金井三笑作詞。1765年江戸市村座で初演。能「土蜘蛛」に基づく。

くも-の-うえ【雲の上】🔗⭐🔉

くも-の-うえ ―ウヘ [1] 【雲の上】

(1)空の高い所。

(2)宮中。禁中。

くものうえ-びと【雲の上人】🔗⭐🔉

くものうえ-びと ―ウヘ― 【雲の上人】

(1)宮中に住む人。貴人。皇族。

(2)殿上人(テンジヨウビト)。雲客(ウンカク)。うんじょうびと。

くも-の-おうぎ【雲の扇】🔗⭐🔉

くも-の-おうぎ ―アフギ [1] 【雲の扇】

能の型。広げた扇と左手とを顔の前で重ね合わせ,扇を右斜め上に,左手を左斜め下に引き離すと同時に斜め上方を見る。遠くを見る表現。

くも-の-おこない【蜘蛛の行ひ】🔗⭐🔉

くも-の-おこない ―オコナヒ 【蜘蛛の行ひ】

蜘蛛が巣をかける様子。蜘蛛が人の衣につくと親しい人が来ると信じられた。蜘蛛の振る舞い。「ささがねの―今宵著しも/日本書紀(允恭)」

くも-の-かけはし【雲の梯】🔗⭐🔉

くも-の-かけはし 【雲の梯】

(1)鵲(カササギ)が七夕の夜に天の川にかけるという橋。空の橋。「かささぎの―秋暮れて/新古今(秋下)」

(2)雲の長くたなびくさまをかけはしに見立てた語。

(3)崖(ガケ)や絶壁の上などはるか高い所にかけられた橋。

(4)宮中の御階(ミハシ)。

(5)城攻めに用いた長いはしご。雲梯(ウンテイ)。

くも-の-かよいじ【雲の通ひ路】🔗⭐🔉

くも-の-かよいじ ―カヨヒヂ 【雲の通ひ路】

雲の行きかう道。また,天上に通ずる雲の中の通路。「あまつ風―吹きとぢよ乙女の姿しばしとどめむ/古今(雑上)」

くも-の-こ【蜘蛛の子】🔗⭐🔉

くも-の-こ [1] 【蜘蛛の子】

蜘蛛の幼虫。[季]夏。

くも-の-す【蜘蛛の巣】🔗⭐🔉

くも-の-す [1] 【蜘蛛の巣】

蜘蛛が張り渡した網。[季]夏。

くものす-かび【蜘蛛の巣黴】🔗⭐🔉

くものす-かび [4] 【蜘蛛の巣黴】

接合菌類クモノスカビ目の黴。やや温度の高いとき,食品,特にイチゴの実などに発生する。球形の胞子嚢(ノウ)を生じて繁殖するが,また匍匐枝(ホフクシ)で増殖するので蜘蛛の巣のようになる。有性生殖は接合による。酒の醸造に関与する有用種も知られている。

くものす-ごこう【蜘蛛の巣後光】🔗⭐🔉

くものす-ごこう ―クワウ 【蜘蛛の巣後光】

阿弥陀(アミダ)くじの一種。紙に蜘蛛の巣のような後光のある阿弥陀像をかき,後光の端に金額を書いて隠し,各自が引き合うもの。

くも-の-なみ【雲の波】🔗⭐🔉

くも-の-なみ 【雲の波】

(1)(雲を波に見立てて)波のように重なっている雲。「天の海に―立ち/万葉 1068」

(2)(波を雲に見立てて)雲のように立ち重なる波。「―,煙の波をしのぎつつ/謡曲・海士」

くも-の-なみじ【雲の波路】🔗⭐🔉

くも-の-なみじ ―ナミヂ 【雲の波路】

(1)雲を海路の波に見立てていう語。「―にこほる月かげ/新勅撰(冬)」

(2)波を雲に見立てて波路をいう語。「行く人も天のとわたる心ちして―に月を見るかな/詞花(雑上)」

くも-の-はたて【雲の果たて】🔗⭐🔉

くも-の-はたて 【雲の果たて】

(1)雲のはて。「夕暮は―に物ぞ思ふ/古今(恋四)」

(2)〔「はたて」を旗手と解して〕

風になびいている旗のように見える雲。「吹く風に―はとどむとも/拾遺(恋四)」

くも-の-はやし【雲の林】🔗⭐🔉

くも-の-はやし 【雲の林】

(1)雲が群がっているさまを林に見立てていう語。「今ぞ知る―の星はらや/夫木 8」

(2)雲林院(ウリンイン)のこと。「紫の―を見わたせば/新古今(釈教)」

くも-の-みね【雲の峰】🔗⭐🔉

くも-の-みね 【雲の峰】

盛夏,山の峰のようにわき立つ雲。入道雲。[季]夏。《―いくつ崩れて月の山/芭蕉》

くも-はく【雲箔】🔗⭐🔉

くも-はく [0][2] 【雲箔】

雲のたなびいている形においた箔。

くも-ばな・る【雲離る】🔗⭐🔉

くも-ばな・る 【雲離る】 (動ラ下二)

雲が離れて行く。人が遠く離れる意をもたせ,「退(ソ)く」「遠し」などの序にも用いる。「大和へに西風(ニシ)吹き上げて―・れ退(ソ)き居りとも我忘れめや/古事記(下)」「―・れ遠き国辺の/万葉 3691」

くも-ひじき【雲肘木】🔗⭐🔉

くも-ひじき ―ヒヂキ [3] 【雲肘木】

雲形の肘木。雲斗(クモト)とともに法隆寺の金堂・五重塔など飛鳥時代の寺院建築にみられる。雲形(クモガタ)肘木。

雲肘木

[図]

[図]

[図]

[図]

くも-びたい【雲額】🔗⭐🔉

くも-びたい ―ビタヒ [3] 【雲額】

女方用の鬘(カツラ)の一。髪の生え際に雲形の毛をつけたもの。

くも-ひとで【蜘蛛海星】🔗⭐🔉

くも-ひとで [3] 【蜘蛛海星】

(1)クモヒトデ科の棘皮動物の総称。

(2){(1)}の一種。胴部は直径2センチメートル内外の円盤状で,細長い6センチメートルほどの腕を五本もち,クモの足のように動かして移動する。本州以南の潮間帯にすむ。

くも-ぶつりがく【雲物理学】🔗⭐🔉

くも-ぶつりがく [5] 【雲物理学】

雲や降水ができるしくみや雲の構造を物理学的に研究する気象学の一分野。

くも-ま【雲間】🔗⭐🔉

くも-ま [0] 【雲間】

雲の切れ目。雲の間から見える青空。

くもま-つまきちょう【雲間褄黄蝶】🔗⭐🔉

くもま-つまきちょう ―テフ [6] 【雲間褄黄蝶】

シロチョウ科のチョウ。開張42ミリメートル内外。はねは白色で,雄は前ばねの表面の先半が橙色,雌は前ばねの先端部が黒色。ユーラシア大陸北部に分布し,日本では本州中部の山地に特産。

くも-まい【蜘蛛舞】🔗⭐🔉

くも-まい ―マヒ [0] 【蜘蛛舞】

中世末期から近世前期にかけて行われた見世物芸。張り渡した綱の上で,軽業芸を見せるもの。現在秋田県の一部に古風を残す。

くも-まく【蜘蛛膜】🔗⭐🔉

くも-まく [2] 【蜘蛛膜】

脳と脊髄をおおう三層の髄膜のうち,中層をなす薄い無血管性の膜。外層を硬膜,内層を軟膜という。軟膜との間に蜘蛛膜下腔(カクウ)と呼ばれる間隙があり,蜘蛛の巣状の無数の小梁が伸びている。ちしゅまく。

くもまく-か-しゅっけつ【蜘蛛膜下出血】🔗⭐🔉

くもまく-か-しゅっけつ [6] 【蜘蛛膜下出血】

頭蓋内出血が蜘蛛膜下腔に起こること。動脈瘤・動脈硬化および動静脈奇形などにより脳血管が破れて起こる。突然の激しい頭痛・嘔吐・一過性の意識消失などを伴う。

くも-みず【雲水】🔗⭐🔉

くも-みず ―ミヅ 【雲水】

(雲や水のように)ゆくえが定まらないこと。うんすい。「上り下るや―の身は定めなき習ひかな/謡曲・船弁慶」

くも-もく【蜘蛛目】🔗⭐🔉

くも-もく [2] 【蜘蛛目】

⇒真正蜘蛛目(シンセイクモモク)

くも-ゆき【雲行き】🔗⭐🔉

くも-ゆき [0] 【雲行き】

(1)雲の動いていく様子。天候の具合。

(2)物事の成り行き。物事の情勢。多く,悪化しそうな場合に用いる。

くもら う【曇らふ】🔗⭐🔉

う【曇らふ】🔗⭐🔉

くもら う ―フ 【曇らふ】 (連語)

〔動詞「くもる」に継続の助動詞「ふ」の付いたもの〕

あたり一面くもっている。「天つみ空は―

う ―フ 【曇らふ】 (連語)

〔動詞「くもる」に継続の助動詞「ふ」の付いたもの〕

あたり一面くもっている。「天つみ空は― ひにつつ/万葉 2322」

ひにつつ/万葉 2322」

う ―フ 【曇らふ】 (連語)

〔動詞「くもる」に継続の助動詞「ふ」の付いたもの〕

あたり一面くもっている。「天つみ空は―

う ―フ 【曇らふ】 (連語)

〔動詞「くもる」に継続の助動詞「ふ」の付いたもの〕

あたり一面くもっている。「天つみ空は― ひにつつ/万葉 2322」

ひにつつ/万葉 2322」

くもら・す【曇らす】🔗⭐🔉

くもら・す [3] 【曇らす】

■一■ (動サ五[四])

(1)くもるようにする。「来年の今月今夜になつたならば,僕の涙で必ず月は―・して見せる/金色夜叉(紅葉)」

(2)くもりができるようにする。くもらせる。「ガラスに息を吹きかけて―・す」

(3)顔つきや声などを,心配や悲しみをたたえたさまにする。くもらせる。「悲しい知らせに顔を―・す」

■二■ (動サ下二)

⇒くもらせる

くもら・せる【曇らせる】🔗⭐🔉

くもら・せる [4] 【曇らせる】 (動サ下一)[文]サ下二 くもら・す

「くもらす」に同じ。「顔を―・せる」

くもらわ・し【曇らはし】🔗⭐🔉

くもらわ・し クモラハシ 【曇らはし】 (形シク)

曇ったようすをしている。また,曇り空の色のようである。「そら色の紙の―・しきに書い給へり/源氏(澪標)」

くも【蜘蛛】(和英)🔗⭐🔉

くも【蜘蛛】

a spider.→英和

〜の糸(巣) a spider's thread (a cobweb).〜の子を散らすようにin all directions.〜の巣だらけの cobwebby.

くも【雲】(和英)🔗⭐🔉

くもあし【雲足】(和英)🔗⭐🔉

くもあし【雲足】

the movement of clouds.

くもがたじょうぎ【雲形定規】(和英)🔗⭐🔉

くもがたじょうぎ【雲形定規】

a French curve.

くもすけ【雲助】(和英)🔗⭐🔉

くもすけ【雲助】

a palanquin bearer.

くもつ【供物】(和英)🔗⭐🔉

くもつ【供物】

an offering.→英和

くもま【雲間】(和英)🔗⭐🔉

くもま【雲間】

a rift[break]in the clouds.⇒雲(間に隠れる).

くもまく【蜘蛛膜下出血】(和英)🔗⭐🔉

くもまく【蜘蛛膜下出血】

subarachnoid hemorrhage.

大辞林に「クモ」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む