複数辞典一括検索+![]()

![]()

い-ま・す【在す・坐す】🔗⭐🔉

い-ま・す [2] 【在す・坐す】

■一■ (動サ四)

(1)「ある」「いる」の尊敬語。いらっしゃる。おありになる。「万代に―・し給ひて天の下申し給はね朝廷(ミカド)去らずて/万葉 879」

(2)「行く」「来る」の尊敬語。お出かけになる。おいでになる。「家思ふとこころ進むな風守り好くして―・せ荒しその路/万葉 381」「右大将の宇治へ―・すること,尚絶えはてずや/源氏(浮舟)」

(3)(補助動詞)

(ア)(「…にいます」「…にています」の形で名詞を受けて)…でいらっしゃる。「吾(ア)が大国主,汝(ナ)こそは男(オ)に―・せば/古事記(上)」(イ)動詞・形容詞・形容動詞の連用形に付いて,尊敬の意を表す。「平らけく親は―・さね/万葉 4408」「はしきよし君はこのころ嘆かひ―・す/万葉 4214」

■二■ (動サ変)

{■一■}に同じ。「かかる道はいかでか―・する/伊勢 9」「などか久しく―・せぬ/三宝絵詞(中)」

〔活用は上代は四段。平安時代には四段とともにサ変が併用され,未然形「いませ」,連体形「いまする」,命令形「いませよ」の例があらわれるが,連用形「いませ」の形は自動詞にはない〕

■三■ (動サ下二)

他動性の動作の及ぶ人に対する敬意を表す。おいでにならせる。いらっしゃるようにさせる。「他国(ヒトクニ)に君を―・せて何時までか/万葉 3749」

いまそ・う【坐さふ】🔗⭐🔉

いまそ・う イマサフ 【坐さふ】 (動ハ四)

〔動詞「います」に動詞「あふ」の付いた「いましあふ」の転。一説に,動詞「います」に継続の助動詞「ふ」の付いたものとも〕

複数の人が存在する意の「あり」の尊敬語。補助動詞としても用いられる。(何人もの人が)いらっしゃる。「天地の諸の御神等は,平らけくおだひに―・ふべし/祝詞(儺祭詞)」「諸(モロモロ)の大法師等が理(コトワリ)の如く勤て―・ひ/続紀(神護景雲一宣命)」

いまそう・ず【坐さうず】🔗⭐🔉

いまそう・ず イマサウズ 【坐さうず】 (動サ変)

〔動詞「いまさふ」にサ変動詞「す」の付いた「いまさひす」の転〕

何人もの人がいらっしゃる。「いとよくまゐりたる御房たちも―・じけり/大鏡(道長)」

う【居・坐】🔗⭐🔉

う 【居・坐】 (動ワ上二)

〔「ゐる」の古形。用例としては終止形「う」だけがみられる〕

すわる。「立つとも〈う〉とも君がまにまに/万葉 1912」

ざ-が【座臥・坐臥】🔗⭐🔉

ざ-が ―グワ [1] 【座臥・坐臥】

(1)すわることとねること。起居。

(2)日常。ふだん。「常住―」「行住(ギヨウジユウ)―」「日常―の間/日乗(荷風)」

ざ-かん【座棺・坐棺】🔗⭐🔉

ざ-かん ―クワン [0] 【座棺・坐棺】

遺骸を座らせて入れるように作った棺。

→寝棺

ざ-ぎょう【座業・坐業】🔗⭐🔉

ざ-ぎょう ―ゲフ [0] 【座業・坐業】

一定の仕事場ですわってする仕事。居職(イジヨク)。「力つよく血多き人に,―せしむれば/浴泉記(喜美子)」

ざ-ぐ【座具・坐具】🔗⭐🔉

ざ-ぐ [1] 【座具・坐具】

(1)すわるとき,下に敷くもの。ござ・布団など。

(2)〔仏〕 僧の六物(ロクモツ)の一つで,布製の敷物。インドでは座臥(ザガ)するときに用い,中国・日本では,仏前で礼拝や勤行(ゴンギヨウ)をするときに敷く。尼師壇(ニシダン)。

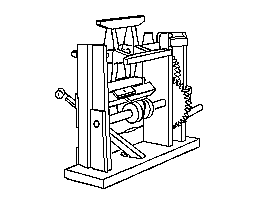

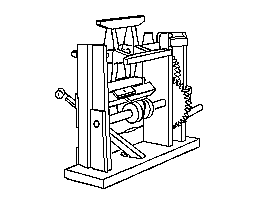

ざ-ぐり【座繰り・坐繰り】🔗⭐🔉

ざ-ぐり [0] 【座繰り・坐繰り】

数個の繭から糸を集めて一本の生糸にして糸枠に巻き取る,手回しの器具。ざぐり機。

座繰り

[図]

[図]

[図]

[図]

ざ-げい【座芸・坐芸】🔗⭐🔉

ざ-げい [0] 【座芸・坐芸】

落語や講談など,すわってする芸。

ざ-こう【座高・坐高】🔗⭐🔉

ざ-こう ―カウ [0] 【座高・坐高】

すわったときの背の高さ。背をまっすぐにして椅子(イス)に腰かけたときの,椅子の面から頭頂までの高さ。

ざ-こつ【座骨・坐骨】🔗⭐🔉

ざ-こつ [0] 【座骨・坐骨】

寛骨(カンコツ)の後下部を占める屈曲した骨。すわったとき体幹を支える。

ざ-さ【座作・坐作】🔗⭐🔉

ざ-さ [1] 【座作・坐作】

すわることと立つこと。起居。立ち居。「―進退」

ざ-ざい【座剤・坐剤】🔗⭐🔉

ざ-ざい [0] 【座剤・坐剤】

医薬品をカカオ脂などの基剤に混ぜて一定の形状に成形し,肛門または膣(チツ)に挿入する固形の外用剤。内部で溶けて効果を発揮する。座薬。坐薬。

ざさ-しんたい【座作進退・坐作進退】🔗⭐🔉

ざさ-しんたい [1]-[1] 【座作進退・坐作進退】

立ち居振る舞い。行儀。

ざ-さん【座参・坐参】🔗⭐🔉

ざ-さん [0] 【座参・坐参】

禅宗の語。夕方の座禅。住持の前で自己の見解を語る前に,僧堂で座禅して待つこと。

ざ-し【座視・坐視】🔗⭐🔉

ざ-し [1] 【座視・坐視】 (名)スル

そばで黙って見ていて手出しをしないこと。傍観。「―するに忍びない」

ざ-しゃ【座射・坐射】🔗⭐🔉

ざ-しゃ [0][2] 【座射・坐射】

弓道で,跪坐(キザ)の姿勢で矢をつがえたのち,立ち上がって射ること。

→立射

ざ-しょう【座商・坐商】🔗⭐🔉

ざ-しょう ―シヤウ [0] 【座商・坐商】

店ですわっていて商品を売る商業。また,その商人。

⇔行商

ざ-しょう【座礁・坐礁】🔗⭐🔉

ざ-しょう ―セウ [0] 【座礁・坐礁】 (名)スル

船舶が暗礁に乗り上げて動けなくなること。「操船を誤って―させる」

ざ-じょう【座乗・坐乗】🔗⭐🔉

ざ-じょう [0] 【座乗・坐乗】 (名)スル

海軍で,司令官などが軍艦や航空機に乗り込んで指揮をとること。「国賓の―された同盟国軍艦/青春(風葉)」

ざ-しょく【座食・坐食】🔗⭐🔉

ざ-しょく [0] 【座食・坐食】 (名)スル

働かずに食うこと。いぐい。徒食。「七百万石を世襲し―する者/新聞雑誌 2」

ざ-しょく【座職・坐職】🔗⭐🔉

ざ-しょく [0] 【座職・坐職】

すわっていてする職業。

ざ-す【座州・坐洲】🔗⭐🔉

ざ-す [1] 【座州・坐洲】

船が州に乗り上げて動けなくなること。

ざ・す【座す・坐す】🔗⭐🔉

ざ・す [1] 【座す・坐す】

■一■ (動サ五)

〔サ変動詞「座する」の五段化〕

「ざする(座)」に同じ。「石の上に三年も―・す」

■二■ (動サ変)

⇒ざする

ざ-すい【座睡・坐睡】🔗⭐🔉

ざ-すい [0] 【座睡・坐睡】 (名)スル

いねむりすること。「壁に倚(モタ)れて―する丈(ダケ)だ/門(漱石)」

ざ・する【座する・坐する】🔗⭐🔉

ざ・する [2] 【座する・坐する】 (動サ変)[文]サ変 ざ・す

(1)すわる。「―・して死を待つわけにはいかない」

(2)事件のかかりあいになる。まきぞえをくう。連座する。「汚職事件に―・して辞任する」

ざ-ぜん【座禅・坐禅】🔗⭐🔉

ざ-ぜん [0] 【座禅・坐禅】

〔仏〕 仏教の中心的修行法の一つで,特に禅宗においては根幹をなす修行とされる瞑想法。状況に応じて変更することが許されるが,原則としては座布団の上に尻を置き,結跏趺坐(ケツカフザ)し,手に法界定印を結び,呼吸を緩やかにして,宗教的な精神の統一を実現する。

→禅

ざ-ぞう【座像・坐像】🔗⭐🔉

ざ-ぞう ―ザウ [0] 【座像・坐像】

すわった姿をしている像。

ざ-どうじょう【座道場・坐道場】🔗⭐🔉

ざ-どうじょう ―ダウヂヤウ [2] 【座道場・坐道場】

仏道修行して悟りを開くこと。

ざ-はい【座拝・坐拝】🔗⭐🔉

ざ-はい [0] 【座拝・坐拝】

すわって神仏をおがむこと。

ざ-ほう【座法・坐法】🔗⭐🔉

ざ-ほう ―ホフ [0] 【座法・坐法】

仏教やヨーガなどで,一定の形式を守った座り方。結跏趺坐(ケツカフザ)・半跏趺坐・達人座など。

ざ-ぼう【坐忘】🔗⭐🔉

ざ-ぼう ―バウ [0] 【坐忘】

雑念を去り,身心・物我の区別を忘れて現実を超越すること。

ざ-ぼう【座傍・坐傍】🔗⭐🔉

ざ-ぼう ―バウ [0] 【座傍・坐傍】

座のかたわら。座右。

ざ-やく【座薬・坐薬】🔗⭐🔉

ざ-やく [0] 【座薬・坐薬】

⇒座剤(ザザイ)

ざ-よく【座浴・坐浴】🔗⭐🔉

ざ-よく [0] 【座浴・坐浴】 (名)スル

⇒腰湯(コシユ)

ざ-れい【座礼・坐礼】🔗⭐🔉

ざ-れい [0] 【座礼・坐礼】

(1)座っているときの礼儀作法。

(2)座ったままでする礼。

⇔立礼(リユウレイ)

ざ-れつ【座列・坐列】🔗⭐🔉

ざ-れつ [0] 【座列・坐列】 (名)スル

その席に居並ぶこと。座に連なること。列座。「―して耳を傾け/太平記 8」

すわり【座り・坐り】🔗⭐🔉

すわり [0] 【座り・坐り】

(1)すわること。「―場所」

(2)据えたときの落ち着き具合。安定。「―が悪い」

すわり-だい【坐り鯛】🔗⭐🔉

すわり-だい ―ダヒ [3] 【坐り鯛】

祝儀の膳(ゼン)に据える鯛。

すわり-もち【坐り餅】🔗⭐🔉

すわり-もち [3] 【坐り餅】

鏡餅。[俚言集覧]

すわり-こ・む【座り込む・坐り込む】🔗⭐🔉

すわり-こ・む [4] 【座り込む・坐り込む】 (動マ五[四])

(1)どっかりと座る。「応接間に客が―・んでいた」

(2)その場に座ったまま動かない。また,抗議・争議の戦術として特定の場所に座り続ける。「疲れて―・む」「国会の前に―・む」

すわ・る【座る・坐る・据わる】🔗⭐🔉

すわ・る [0] 【座る・坐る・据わる】 (動ラ五[四])

(1)膝(ヒザ)を折り曲げたり,腰をかけたりして席につく。「畳に―・る」「いすに―・る」

(2)人がある位置・地位などにつく。「部長のポストに―・る」

(3)ぐらぐらしないで,安定する。《据》「腰が―・る」「赤ん坊の首が―・る」

(4)一か所に定まって動かなくなる。《据》「目が―・る」

(5)落ち着いて物に動じなくなる。《据》「肝の―・った人だ」「性根が―・る」

(6)船が座礁する。「フネガ―・ル/日葡」

(7)文字などがしっかりと書かれる。《据》「検閲の印(シルシ)の―・つた手紙/良人の自白(尚江)」「衣の端に金色の文字―・れり/謡曲・三輪」

(8)(膳(ゼン)などが)すえられる。《据》「ゼンヲ―・ル/日葡」

[可能] すわれる

まさ う【坐さふ】🔗⭐🔉

う【坐さふ】🔗⭐🔉

まさ う ―フ 【坐さふ】 (連語)

〔尊敬語の動詞「坐す」に継続の助動詞「ふ」が付いた語〕

いらっしゃる。おいでになる。「脇息(キヨウソク)をおさへて―

う ―フ 【坐さふ】 (連語)

〔尊敬語の動詞「坐す」に継続の助動詞「ふ」が付いた語〕

いらっしゃる。おいでになる。「脇息(キヨウソク)をおさへて― へ万世に/後撰(慶賀)」

へ万世に/後撰(慶賀)」

う ―フ 【坐さふ】 (連語)

〔尊敬語の動詞「坐す」に継続の助動詞「ふ」が付いた語〕

いらっしゃる。おいでになる。「脇息(キヨウソク)をおさへて―

う ―フ 【坐さふ】 (連語)

〔尊敬語の動詞「坐す」に継続の助動詞「ふ」が付いた語〕

いらっしゃる。おいでになる。「脇息(キヨウソク)をおさへて― へ万世に/後撰(慶賀)」

へ万世に/後撰(慶賀)」

まし-ま・す【在す・坐す】🔗⭐🔉

まし-ま・す 【在す・坐す】 (動サ四)

〔動詞「ます(坐)」を重ねたもの。きわめて敬度が高く,中古には神仏・国王などに対して用いられた〕

(1)「有り」「居り」の尊敬語。おいでになる。おありになる。「霊験を施し給ふ事かくの如くぞ―・しける/今昔 16」「御腹に一院の宮の―・しけるが/平家 1」

(2)「行く」「来(ク)」の尊敬語。いらっしゃる。「速やかに返り給ひて後によき日を以て―・せ/今昔 24」

(3)(補助動詞)

(ア)形容動詞の連用形,または,体言に断定の助動詞「なり」の連用形「に」の付いたもの,さらに,これらに助詞「て」の付いたものに付いて,「である」の意を敬っていう。…でいらっしゃる。「宿徳(シトク)にて―・しける大徳のはやう死にけるが/大和 25」「大海の潮干て山になるまでに君は変らぬ君に―・せ/山家(雑)」(イ)動詞の連用形,またはそれに助詞の付いたものに付いて,「てある」「ている」の意を敬っていう。特に,尊敬の助動詞「す」「さす」とともに「せまします」「させまします」の形で用いることが多い。…ていらっしゃる。…なさる。「鳥羽殿には,相国もゆるさず,法皇もおそれさせ―・しければ/平家 4」「輔仁の親王も御才学すぐれて―・しければ/平家 4」

ま・す【在す・坐す】🔗⭐🔉

ま・す 【在す・坐す】 (動サ四)

(1)〔「います」の転〕

「ある」「いる」の尊敬語。いらっしゃる。「大君は神にし―・せば/万葉 235」

(2)「行く」「来る」の尊敬語。おでましになる。おいでになる。いらっしゃる。「我が背子が国へ―・しなば/万葉 3996」

(3)(補助動詞)

他の動詞の連用形に付いて,補助動詞「ある」「いる」の尊敬語。また,その動詞に尊敬の意を添える。…ていらっしゃる。お…になる。「神の御代より敷き―・せる国にしあれば/万葉 1047」「我が背子が帰り来―・さむ時のため命残さむ忘れたまふな/万葉 3774」

みまそ-が・り【在そがり・坐そがり】🔗⭐🔉

みまそ-が・り 【在そがり・坐そがり】 (動ラ変)

「いる」「ある」の尊敬語。いらっしゃる。おいでになる。いまそがり。「女御,多賀幾子(タカキコ)と申す―・りけり/伊勢 77」

わ・す【座す・坐す】🔗⭐🔉

わ・す 【座す・坐す】

■一■ (動サ四)

(1)〔「おはす」の転〕

「ある」「来る」などの尊敬語。「おはす」に比べて敬意は低い。おいでになる。来られる。「あの上手のぬしが―・したなどといはば/狂言六義・塗師」

(2)(補助動詞)

形容詞・形容動詞の連用形および断定の助動詞「なり」の連用形「に」,または,それらに接続助詞「て」を添えたものに付く。叙述の意を添える「ある」を軽く敬っていう。…であられる。「鼓にても―・せ,銅拍子にても―・せ,義仲が申したる旨を院に申されねばこそ/平家(四・延慶本)」

■二■ (動サ下二)

{■一■}に同じ。「藤右馬の允は―・するか/狂言・粟田口(虎寛本)」

大辞林に「坐」で始まるの検索結果 1-48。