複数辞典一括検索+![]()

![]()

かた【肩】🔗⭐🔉

かた [1] 【肩】

(1)首の付け根から腕の付け根に至るまでの胴体の上側の部分。「―に担ぐ」「―が張る」「―を寄せ合う」

(2)動物の前肢・翼などが胴体に接続する部分の上側。

(3)衣服の{(1)}に当たる部分。

(4)山・道などの人の{(1)}に似た部分。(ア)山の頂上から少し下がった平らな部分。「山の―」(イ)道の谷側の端。「路―」

(5)文字や物の,上のかどの部分。「表紙の右―」

(6)物を投げる力。「―がいい」「鉄砲―」

(7)担ぐ力。転じて,責任。負担。「―代わり」

(8)〔肩に倶生神(グシヨウジン)が宿っていて人の運命を支配するという俗信から〕

運。「―のよい者の幸せ見よ/浄瑠璃・万年草(中)」

かた=が怒(イカ)・る🔗⭐🔉

――が怒(イカ)・る

(1)肩が高く張っている。いかりがたである。

(2)肩身が広くなる。「お供についたわしらまで,ほんに―・つた/浄瑠璃・卯月の潤色(中)」

かた=が凝(コ)・る🔗⭐🔉

――が凝(コ)・る

(1)肩の筋肉がこわばり,肩が重苦しくなる。肩が張る。

(2)緊張させられる。肩が張る。「肩の凝らない軽い読み物」

かた=が張・る🔗⭐🔉

――が張・る

(1)「肩が怒る」に同じ。

(2)「肩が凝(コ)る」に同じ。

かた=で息を する🔗⭐🔉

する🔗⭐🔉

――で息を する

上下に肩を動かし,荒い息をする。

する

上下に肩を動かし,荒い息をする。

する

上下に肩を動かし,荒い息をする。

する

上下に肩を動かし,荒い息をする。

かた=で風を切・る🔗⭐🔉

――で風を切・る

肩をそびやかして得意げに歩く。

かた=にかか・る🔗⭐🔉

――にかか・る

責任・義務などが負いかぶさる。双肩にかかる。「一家の生活が長男の―・った」

かた=の荷が下・りる🔗⭐🔉

――の荷が下・りる

責任や負担がなくなり気が楽になる。

かた=を怒(イカ)ら・す🔗⭐🔉

――を怒(イカ)ら・す

肩をそびやかして威圧的な態度をとる。

かた=を入・れる🔗⭐🔉

――を入・れる

後援する。ひいきする。加勢する。肩をもつ。「芸術家の卵に―・れる」

かた=を落と・す🔗⭐🔉

――を落と・す

気落ちしてしょんぼりする。落胆する。

かた=を貸・す🔗⭐🔉

――を貸・す

(1)傷ついた者・病気の者などを肩につかまらせて支えてやる。

(2)手助けをする。後援する。

かた=を竦(スク)・める🔗⭐🔉

――を竦(スク)・める

肩をちぢめるしぐさをする。恐れ入った,あきれた,不本意だ,などの気持ちを表す。

かた=を窄(スボ)・める🔗⭐🔉

――を窄(スボ)・める

(1)寒くて肩をちぢめる。「雪の中を―・めて歩く」

(2)肩身が狭く感じられて小さくなる。

かた=を叩(タタ)・く🔗⭐🔉

――を叩(タタ)・く

(1)肩のこりをほぐすため,肩を手でたたく。

(2)上役が部下に退職を勧める。

→肩叩き(2)

かた=を並・べる🔗⭐🔉

――を並・べる

(1)並んで立つ。

(2)同じような力や勢いをもつ。対等な地位に立つ。「名人・上手と―・べる」

かた=を抜・く🔗⭐🔉

――を抜・く

それまで負っていた負担・責任をのがれる。手を引く。「わしは―・く程に/歌舞伎・お染久松色読販」

かた=を張・る🔗⭐🔉

――を張・る

威勢のある態度を示す。いばる。

かた=を持・つ🔗⭐🔉

――を持・つ

ひいきをする。味方をする。「女房の―・つ」

かた-あがり【肩上(が)り】🔗⭐🔉

かた-あがり [3] 【肩上(が)り】

書いた文字の右の方が上がっていること。右肩上がり。右上がり。

かた-あげ【肩揚(げ)・肩上げ】🔗⭐🔉

かた-あげ [2] 【肩揚(げ)・肩上げ】 (名)スル

子供の着物の裄(ユキ)を合わせ,長さを調節するために肩にとった揚げ。

かた-あて【肩当て】🔗⭐🔉

かた-あて [0] 【肩当て】

(1)裁縫で,単(ヒトエ)の長着や夜着の肩から背に,補強と汚れを防ぐために当てる布。

(2)寝るとき,肩に当てて,寒さを防ぐ布。

(3)重い物や硬い物を担ぐとき肩に当てる敷物。

(4)鎧(ヨロイ)の綿上(ワタガミ)の下に当てるもの。

肩当て(4)

[図]

[図]

[図]

[図]

かた-いき【片息・肩息】🔗⭐🔉

かた-いき [3][0] 【片息・肩息】

大層苦しそうに息を吐くこと。また,その息。「―をつく」

かた-いれ【肩入れ】🔗⭐🔉

かた-いれ [0][4] 【肩入れ】 (名)スル

(1)ひいきにしたり,援助したりすること。肩を入れること。「歌舞伎役者に―する」

(2)着物の肩の部分を別布で仕立てること。また,その布。

(3)芝居で肩をいかつく見せるためや,駕籠(カゴ)を担いで肩を痛めないために,役者が肩の所に入れる布団。

(4)「肩入れ奉公」の略。

かたいれ-ぼうこう【肩入れ奉公】🔗⭐🔉

かたいれ-ぼうこう [5] 【肩入れ奉公】

奉公人が独立したあとも,もとの主家に通って奉公すること。肩入れ。

かた-うま【肩馬】🔗⭐🔉

かた-うま [2] 【肩馬】

「かたぐるま(肩車){(1)}」に同じ。

かた-がき【肩書き】🔗⭐🔉

かた-がき [0] 【肩書き】

(1)名刺などで,氏名の右上に書かれる職名・地位など。

(2)人の社会的地位や身分を示す職業・役職名など。「―が物をいう」

かたがき-つき【肩書き付き】🔗⭐🔉

かたがき-つき [0][4] 【肩書き付き】

(1)肩書きがついていること。また,その人。

(2)悪事などの前歴をもっていること。ふだつき。

かた-かけ【肩掛(け)】🔗⭐🔉

かた-かけ [2] 【肩掛(け)】

主に外出のとき,防寒・装飾などのために肩にかける婦人用の衣料。ショール。[季]冬。

かた-がため【肩固め】🔗⭐🔉

かた-がため [3] 【肩固め】

柔道の抑え込み技の名。あお向けになっている相手の片腕と頸部を一緒に抱きかかえるようにして抑え込むもの。

かた-がわり【肩代(わ)り・肩替(わ)り】🔗⭐🔉

かた-がわり ―ガハリ [3] 【肩代(わ)り・肩替(わ)り】 (名)スル

(1)他の人が負っていた負担や負債を,代わりに負うこと。「借金を―する」

(2)駕籠(カゴ)などの担ぎ手が交代すること。

かた-ぎぬ【肩衣】🔗⭐🔉

かた-ぎぬ [2] 【肩衣】

(1)袖無しの上衣。「布―有りのことごと着襲(キソ)へども/万葉 892」

(2)素襖(スオウ)の袖や胸紐を略した形の上衣。初め下位の武士が用いたが,室町末期には上位の武士も用いた。

→肩衣袴

肩衣(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

かたぎぬ-ばかま【肩衣袴】🔗⭐🔉

かたぎぬ-ばかま [5] 【肩衣袴】

小袖に肩衣と袴をつけた姿。室町末期には武士の正装となる。近世の裃(カミシモ)の前身。

かた・ぐ【担ぐ・肩ぐ】🔗⭐🔉

かた・ぐ 【担ぐ・肩ぐ】 (動ガ下二)

⇒かたげる

かた-ぐち【肩口】🔗⭐🔉

かた-ぐち [2] 【肩口】

肩の,腕の付け根に近い部分。肩先。「―から入ってくるカーブ」

かた-くま【肩くま】🔗⭐🔉

かた-くま 【肩くま】

〔「肩駒(カタコマ)」の転か〕

肩車。「―にのせたる娘も/浮世草子・一代男 8」

かた-ぐるま【肩車】🔗⭐🔉

かた-ぐるま [3] 【肩車】

(1)両肩に人をまたがらせて担ぐこと。肩馬。

(2)柔道で,相手を自分の肩へ横にわたしかけて担ぎ投げる技。

かた・げる【担げる・肩げる】🔗⭐🔉

かた・げる [3] 【担げる・肩げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 かた・ぐ

(1)肩に載せる。かつぐ。になう。「鍬を―・げる」「猟銃―・げ行く/金色夜叉(紅葉)」

(2)身に引き受ける。しょい込む。「一本―・げ,恥かこより/浄瑠璃・二枚絵草紙(上)」

かた-ごし【肩越し】🔗⭐🔉

かた-ごし [0] 【肩越し】

(多く「に」を伴って)人の肩の上を越して物事をすること。「―にのぞきこむ」「―に渡す」

かた-こり【肩凝り】🔗⭐🔉

かた-こり [2] 【肩凝り】

肩の筋肉が固くこわばり,不快感を伴う状態。

かた-さがり【肩下(が)り】🔗⭐🔉

かた-さがり [3] 【肩下(が)り】

文字の右側が下がるように書く書き癖。

かた-さき【肩先】🔗⭐🔉

かた-さき [0] 【肩先】

肩の腕の付け根に近い部分。肩口(カタグチ)。

かた-じるし【肩章】🔗⭐🔉

かた-じるし [3] 【肩章】

⇒けんしょう(肩章)

かた-じろ【肩白】🔗⭐🔉

かた-じろ [0] 【肩白】

鎧(ヨロイ)の縅(オドシ)の一。肩取縅で,袖・胴の上二段を白糸で縅したもの。

かた・す【肩す】🔗⭐🔉

かた・す 【肩す】 (動サ変)

駕籠(カゴ)かきが,担ぐ棒を息杖(イキヅエ)に乗せて肩を休める。「先へ急ぐは駕籠の足,せめて―・して止めもせず/浄瑠璃・寿の門松」

かた-すかし【肩透かし】🔗⭐🔉

かた-すかし [3] 【肩透かし】

(1)相撲の決まり手の一。相手が押してくる時に,差し手で相手を抱え込み体を開くと同時に他方の手で相手の肩口をはたいて引き落とす技。

(2)勢い込んで向かってくる相手の気勢をそぐこと。「―を食わせる」

かた-すそ【肩裾】🔗⭐🔉

かた-すそ [1] 【肩裾】

(1)肩と裾。

(2)小袖の模様の置き方。直線や曲線・雲形・州浜形などで区切った肩と裾だけに模様を置いたもの。

かた-せ【肩背】🔗⭐🔉

かた-せ 【肩背】

肩や背。

かたせ=苦(クル)・し🔗⭐🔉

――苦(クル)・し

気がめいる。「今朝肌薄く行く道は,―・しき身の行方/浄瑠璃・博多小女郎(下)」

かた-だい【肩台】🔗⭐🔉

かた-だい [2] 【肩台】

肩線の誇張や補整のために,洋服の肩の部分に入れる当てもの。肩パッド。

かた-だすけ【肩助け】🔗⭐🔉

かた-だすけ 【肩助け】

手助け。助力。「随分稼いで親達の―と心願立てさんせ/浄瑠璃・油地獄(上)」

かた-たたき【肩叩き】🔗⭐🔉

かた-たたき [3] 【肩叩き】 (名)スル

(1)肩のこりをほぐすために肩を軽く続けてたたくこと。また,その道具。

(2)相手の肩をぽんとたたいて気持ちを和らげ,頼みにくいことを頼むこと。特に,退職を勧奨すること。

かた-つう【肩痛】🔗⭐🔉

かた-つう [0] 【肩痛】

肩の痛み。

かた-つき【肩衝】🔗⭐🔉

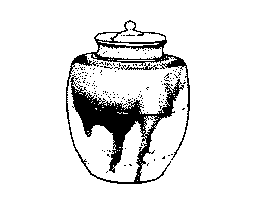

かた-つき [2] 【肩衝】

茶入れの形の一。肩がはっきりとついているもの。

肩衝

[図]

[図]

[図]

[図]

かた-どり【肩取】🔗⭐🔉

かた-どり [2] 【肩取】

「肩取縅(オドシ)」の略。

かたどり-おどし【肩取縅】🔗⭐🔉

かたどり-おどし ―ヲドシ [5] 【肩取縅】

鎧(ヨロイ)の縅(オドシ)の一。袖の一の板・二の板,また胴の上部二段を,基調と異なる色で縅したもの。かたどり。

かた-ならし【肩慣らし】🔗⭐🔉

かた-ならし [3] 【肩慣らし】 (名)スル

(1)野球などで,ボールを軽く投げて肩の調子を整えること。

(2)転じて,本格的に物事をする前の下準備。

かた-ぬぎ【肩脱ぎ】🔗⭐🔉

かた-ぬぎ [4][3] 【肩脱ぎ】 (名)スル

(1)衣服の腰から上の部分を脱ぐこと。

(2)節会などの宴席で,装束の袍(ホウ)を肩脱いでくつろぐこと。

(3)能装束の着付けの一。法被(ハツピ){(3)}や長絹などの上衣の右袖(または左袖)を脱ぐこと。

かたぬき-の-うら【肩抜きの占】🔗⭐🔉

かたぬき-の-うら 【肩抜きの占】

古代の占法の一。鹿の肩の骨を抜き取って,波波迦(ハハカ)の木で焼き,表面にできた亀裂(キレツ)によって吉凶を占ったもの。鹿占(シカウラ)。

→太占(フトマニ)

かた-ぬ・ぐ【肩脱ぐ】🔗⭐🔉

かた-ぬ・ぐ [3] 【肩脱ぐ】 (動ガ五[四])

(1)上衣の片方の肩を脱いで,下衣の肩をあらわす。「薄紅の素袍(スオウ)に右の袖を―・ぎ/滝口入道(樗牛)」

(2)衣服の腰から上を脱いで,肌をあらわに出す。はだ脱ぐ。「男の―・ぎて/著聞 11」

かた-ばこ【肩箱・形箱】🔗⭐🔉

かた-ばこ [2] 【肩箱・形箱】

山伏が笈(オイ)の上につける小箱。中に経文や仏具を入れる。

かた-ひじ【肩肘・肩肱】🔗⭐🔉

かた-ひじ ―ヒヂ [0][2] 【肩肘・肩肱】

肩と肘。

かた-まわし【肩回し】🔗⭐🔉

かた-まわし ―マハシ [3] 【肩回し】

和船の積石数を算出するための近似計算法。 (カワラ)の長さ,肩の幅,深さの三者を掛け合わせ一〇で割る方式が多く用いられた。肩回し算法。

(カワラ)の長さ,肩の幅,深さの三者を掛け合わせ一〇で割る方式が多く用いられた。肩回し算法。

(カワラ)の長さ,肩の幅,深さの三者を掛け合わせ一〇で割る方式が多く用いられた。肩回し算法。

(カワラ)の長さ,肩の幅,深さの三者を掛け合わせ一〇で割る方式が多く用いられた。肩回し算法。

かた-み【肩身】🔗⭐🔉

かた-み [1] 【肩身】

(1)肩と身。からだ。

(2)他人に対する面目。体面。「姉の―を思ひやりて/大つごもり(一葉)」

かたみ=が狭・い🔗⭐🔉

――が狭・い

世間に対して面目が立たない。

かたみ=が広・い🔗⭐🔉

――が広・い

世間に対して誇らしく感ずる。面目が立つ。「子の出世で親まで―・い思いをする」

かたみ=を窄(スボ)・める🔗⭐🔉

――を窄(スボ)・める

肩身の狭い思いをする。世をはばかる。

かた-みだし【肩見出し】🔗⭐🔉

かた-みだし [3] 【肩見出し】

新聞の大見出しの前に付ける小さい見出し。

かた-もち【肩持ち】🔗⭐🔉

かた-もち [0][4] 【肩持ち】

肩をもつこと。ひいきすること。

かたもち-がお【肩持ち顔】🔗⭐🔉

かたもち-がお ―ガホ 【肩持ち顔】

ひいきするような素振り。「主の―/浄瑠璃・菅原」

かた-やき【肩灼】🔗⭐🔉

かた-やき 【肩灼】

古代の占法の一。鹿の肩甲骨を焼いて,そのひびわれの形で吉凶を占うこと。太占(フトマニ)。鹿占(シカウラ)。

かた-やま【肩山】🔗⭐🔉

かた-やま [0] 【肩山】

(1)衣服の肩のいちばん高い所。

(2)駕籠(カゴ)かきが肩の位置を変えること。また,その時に掛ける掛け声。「―ぢゃ,合点ぢゃ/常磐津・戻駕」

かた-よろい【肩鎧・肩甲】🔗⭐🔉

かた-よろい ―ヨロヒ [3] 【肩鎧・肩甲】

古墳時代に用いた鎧の付属具で,肩と上膊(ジヨウハク)部を保護するためのもの。短甲(タンコウ)では湾曲した鉄板を革紐(カワヒモ)で綴(ツヅ)ったものを,また挂甲(ケイコウ)は小札(コザネ)を綴り合わせたものを用いた。

けんこう-こつ【肩甲骨・肩胛骨】🔗⭐🔉

けんこう-こつ ケンカフ― [3] 【肩甲骨・肩胛骨】

上背部に左右一対ある逆三角形の扁平な板状の骨。上肢と体幹を連結する要(カナメ)で,上肢の運動を補強する。かいがら骨。肩骨。

けん-こつ【肩骨】🔗⭐🔉

けん-こつ [1] 【肩骨】

⇒肩甲骨(ケンコウコツ)

けん-しょう【肩章】🔗⭐🔉

けん-しょう ―シヤウ [0] 【肩章】

制服や礼服の肩につけて,官職・階級などを示す飾章。かたじるし。

けん-たい【肩帯】🔗⭐🔉

けん-たい [0] 【肩帯】

脊椎動物の前肢の肢帯。上肢帯。

ひれ【領巾・肩巾】🔗⭐🔉

ひれ [0][2] 【領巾・肩巾】

(1)薄く細長い布。古代に害虫・毒虫などの難をのがれる呪力があると信じられたもの。

(2)奈良時代から平安時代にかけて,盛装した婦人が肩にかけて左右に長くたらした薄い布。「浜菜摘む海人娘子らがうながせる―も照るがに/万葉 3243」

(3)儀式のときに,矛(ホコ)などにつけた小さい旗。「―かくる伴の男/祝詞(六月晦大祓)」

(4)鏡立てに鏡を掛けるとき,下に掛ける装飾用の布。

領巾(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

わた-がみ【綿上・肩上・綿噛】🔗⭐🔉

わた-がみ [0] 【綿上・肩上・綿噛】

(1)鎧(ヨロイ)の前面と背面とをつなぎ,左右の肩にかけて全体をつるす部分。

→大鎧

(2)後頭部。うしろ髪。「―つかんで,えいやえいやと組みころんで/謡曲・夜討曾我」

かた【肩】(和英)🔗⭐🔉

かた【肩】

the shoulder.→英和

〜にする[かつぐ]shoulder.〜で息をする pant.→英和

〜で風を切る strut along.〜がこる have stiff shoulders;feel uneasy (比喩的).…の〜を持つ support.→英和

〜が広い(狭い) be broad-(narrow-)shouldered.

かたあて【肩当】(和英)🔗⭐🔉

かたあて【肩当】

a shoulder pad.

かたいれ【肩入れする】(和英)🔗⭐🔉

かたいれ【肩入れする】

backup.

かたがき【肩書】(和英)🔗⭐🔉

かたかけ【肩掛】(和英)🔗⭐🔉

かたかけ【肩掛】

a shawl.→英和

かたがわり【肩替りする】(和英)🔗⭐🔉

かたがわり【肩替りする】

take over;transfer.→英和

かたぐるま【肩車に乗る】(和英)🔗⭐🔉

かたぐるま【肩車に乗る】

ride on a person's shoulders.

かたごし【肩越しに】(和英)🔗⭐🔉

かたごし【肩越しに】

over one's shoulder.

かたさき【肩先】(和英)🔗⭐🔉

かたさき【肩先】

the shoulder.→英和

かたならし【肩ならし】(和英)🔗⭐🔉

かたならし【肩ならし】

warm(ing)-up.

かたみ【肩身が広い(狭い)】(和英)🔗⭐🔉

かたみ【肩身が広い(狭い)】

feel proud (small).

けんしょう【肩章】(和英)🔗⭐🔉

けんしょう【肩章】

a shoulder strap;an epaulet.

大辞林に「肩」で始まるの検索結果 1-93。もっと読み込む