複数辞典一括検索+![]()

![]()

がま‐しゅ【×蝦×蟇×腫】🔗⭐🔉

がま‐しゅ【×蝦×蟇×腫】

舌の下にできるはれ物。唾液腺(だえきせん)や粘液腺が詰まって分泌液が貯留するもの。重症になると、あごの下部まではれる。

かま‐じゅうもんじ【×鎌十文字】‐ジフモンジ🔗⭐🔉

かま‐じゅうもんじ【×鎌十文字】‐ジフモンジ

穂先の両側に鎌状の枝のついている槍(やり)。両鎌槍。

かま‐じるし【窯印】🔗⭐🔉

かま‐じるし【窯印】

陶磁器につける記号。共同窯で焼く際、作者や注文主を区別するために、彫りつけたり押捺したりする。手印(てじるし)。

かま‐す【×叺】🔗⭐🔉

かま‐す【×叺】

《「蒲簀(かます)」の意。古くはガマで作った》わらむしろを二つ折りにし、縁を縫いとじた袋。穀類・塩・石炭・肥料などの貯蔵・運搬に用いる。かまけ。

《「蒲簀(かます)」の意。古くはガマで作った》わらむしろを二つ折りにし、縁を縫いとじた袋。穀類・塩・石炭・肥料などの貯蔵・運搬に用いる。かまけ。 刻みタバコなどを入れる

刻みタバコなどを入れる の形の袋。◆「叺」は国字。

の形の袋。◆「叺」は国字。

《「蒲簀(かます)」の意。古くはガマで作った》わらむしろを二つ折りにし、縁を縫いとじた袋。穀類・塩・石炭・肥料などの貯蔵・運搬に用いる。かまけ。

《「蒲簀(かます)」の意。古くはガマで作った》わらむしろを二つ折りにし、縁を縫いとじた袋。穀類・塩・石炭・肥料などの貯蔵・運搬に用いる。かまけ。 刻みタバコなどを入れる

刻みタバコなどを入れる の形の袋。◆「叺」は国字。

の形の袋。◆「叺」は国字。

かます【× ・×

・× ・梭=魚・梭=子=魚】🔗⭐🔉

・梭=魚・梭=子=魚】🔗⭐🔉

かます【× ・×

・× ・梭=魚・梭=子=魚】

・梭=魚・梭=子=魚】

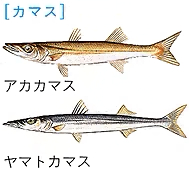

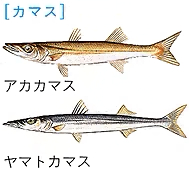

スズキ目カマス科の海水魚の総称。体は長紡錘形で、吻(ふん)が突出し、強い歯をもつ。本州の中部以南ではアカカマスのほか、ヤマトカマス・アオカマスを産する。全長五〇センチ以下で、干物にして賞味。南方には全長一・八メートルに及ぶオニカマスなども分布。まかます。いかりうお。くちすぼ。

スズキ目カマス科の海水魚の総称。体は長紡錘形で、吻(ふん)が突出し、強い歯をもつ。本州の中部以南ではアカカマスのほか、ヤマトカマス・アオカマスを産する。全長五〇センチ以下で、干物にして賞味。南方には全長一・八メートルに及ぶオニカマスなども分布。まかます。いかりうお。くちすぼ。

・×

・× ・梭=魚・梭=子=魚】

・梭=魚・梭=子=魚】

スズキ目カマス科の海水魚の総称。体は長紡錘形で、吻(ふん)が突出し、強い歯をもつ。本州の中部以南ではアカカマスのほか、ヤマトカマス・アオカマスを産する。全長五〇センチ以下で、干物にして賞味。南方には全長一・八メートルに及ぶオニカマスなども分布。まかます。いかりうお。くちすぼ。

スズキ目カマス科の海水魚の総称。体は長紡錘形で、吻(ふん)が突出し、強い歯をもつ。本州の中部以南ではアカカマスのほか、ヤマトカマス・アオカマスを産する。全長五〇センチ以下で、干物にして賞味。南方には全長一・八メートルに及ぶオニカマスなども分布。まかます。いかりうお。くちすぼ。

かま・す【×噛ます】🔗⭐🔉

かま・す【×噛ます】

[動サ五(四)] 歯の間に押し込んで、かむようにさせる。「猿ぐつわを―・す」

歯の間に押し込んで、かむようにさせる。「猿ぐつわを―・す」 物と物との間にきっちりと差し込む。「楔(くさび)を―・す」

物と物との間にきっちりと差し込む。「楔(くさび)を―・す」 相手がひるむように衝撃を与える動作・言葉を加える。「張り手を―・す」「はったりを―・す」

相手がひるむように衝撃を与える動作・言葉を加える。「張り手を―・す」「はったりを―・す」

歯の間に押し込んで、かむようにさせる。「猿ぐつわを―・す」

歯の間に押し込んで、かむようにさせる。「猿ぐつわを―・す」 物と物との間にきっちりと差し込む。「楔(くさび)を―・す」

物と物との間にきっちりと差し込む。「楔(くさび)を―・す」 相手がひるむように衝撃を与える動作・言葉を加える。「張り手を―・す」「はったりを―・す」

相手がひるむように衝撃を与える動作・言葉を加える。「張り手を―・す」「はったりを―・す」

かま‐すえ【×釜据え】‐すゑ🔗⭐🔉

かま‐すえ【×釜据え】‐すゑ

茶の湯で、水屋で釜を据えるのに用いる台。多く赤杉で作る。

かます‐ご【×叺子】🔗⭐🔉

かます‐ご【×叺子】

関西で、イカナゴの別名。叺に入れて発送するからとも、カマスの稚魚と誤ったからともいう。

がま‐ずみ【莢= 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

がま‐ずみ【莢= 】

】

スイカズラ科の落葉低木。山野に自生。高さ約二メートル。葉は円形で対生する。初夏、白色の小花が散房状に集まって咲く。実は赤く熟し、味は酸っぱい。材は堅いので、農具などの柄とされる。庭木とされる。《季 実=秋》

スイカズラ科の落葉低木。山野に自生。高さ約二メートル。葉は円形で対生する。初夏、白色の小花が散房状に集まって咲く。実は赤く熟し、味は酸っぱい。材は堅いので、農具などの柄とされる。庭木とされる。《季 実=秋》

】

】

スイカズラ科の落葉低木。山野に自生。高さ約二メートル。葉は円形で対生する。初夏、白色の小花が散房状に集まって咲く。実は赤く熟し、味は酸っぱい。材は堅いので、農具などの柄とされる。庭木とされる。《季 実=秋》

スイカズラ科の落葉低木。山野に自生。高さ約二メートル。葉は円形で対生する。初夏、白色の小花が散房状に集まって咲く。実は赤く熟し、味は酸っぱい。材は堅いので、農具などの柄とされる。庭木とされる。《季 実=秋》

かま・せる【×噛ませる】🔗⭐🔉

かま・せる【×噛ませる】

[動サ下一]「か(噛)ます」に同じ。「顔に一発―・せる」

大辞泉 ページ 3134。