複数辞典一括検索+![]()

![]()

あやつりさんば【操三番】🔗⭐🔉

あやつりさんば【操三番】

歌舞伎舞踊。長唄。本名題「柳糸引御摂(やなぎのいとひくやごひいき)」。嘉永六年(一八五三)江戸河原崎座で初演。翁(おきな)・千歳(せんざい)をぜんまい人形、三番叟(さんばそう)を糸操りの所作で演じたが、のち、翁と千歳は普通の所作になった。操三番叟。

あやつり‐しばい【操り芝居】‐しばゐ🔗⭐🔉

あやつり‐しばい【操り芝居】‐しばゐ

文楽など、操り人形を用いてする芝居。操り狂言。

あやつり‐じょうるり【操り浄×瑠×璃】‐ジヤウルリ🔗⭐🔉

あやつり‐じょうるり【操り浄×瑠×璃】‐ジヤウルリ

三味線を伴奏とした浄瑠璃に合わせて、人形を操る芝居。文楽など。操り芝居。人形浄瑠璃。

三味線を伴奏とした浄瑠璃に合わせて、人形を操る芝居。文楽など。操り芝居。人形浄瑠璃。 操り芝居で語る浄瑠璃。特に、義太夫節。

操り芝居で語る浄瑠璃。特に、義太夫節。

三味線を伴奏とした浄瑠璃に合わせて、人形を操る芝居。文楽など。操り芝居。人形浄瑠璃。

三味線を伴奏とした浄瑠璃に合わせて、人形を操る芝居。文楽など。操り芝居。人形浄瑠璃。 操り芝居で語る浄瑠璃。特に、義太夫節。

操り芝居で語る浄瑠璃。特に、義太夫節。

あやつり‐にんぎょう【操り人形】‐ニンギヤウ🔗⭐🔉

あやつり‐にんぎょう【操り人形】‐ニンギヤウ

操り芝居に用いる人形。糸操りと手遣いとがある。

操り芝居に用いる人形。糸操りと手遣いとがある。 他人の言うとおりに、どうにでも動く人。傀儡(かいらい)。「彼は社長の―にすぎない」

他人の言うとおりに、どうにでも動く人。傀儡(かいらい)。「彼は社長の―にすぎない」

操り芝居に用いる人形。糸操りと手遣いとがある。

操り芝居に用いる人形。糸操りと手遣いとがある。 他人の言うとおりに、どうにでも動く人。傀儡(かいらい)。「彼は社長の―にすぎない」

他人の言うとおりに、どうにでも動く人。傀儡(かいらい)。「彼は社長の―にすぎない」

あやつ・る【操る】🔗⭐🔉

あやつ・る【操る】

[動ラ五(四)] 物を動かして使う。操作する。「櫓(ろ)を―・る」「人形を―・る」

物を動かして使う。操作する。「櫓(ろ)を―・る」「人形を―・る」 うまく取り扱う。巧みに使いこなす。「楽器を―・る」「三か国語を―・る」

うまく取り扱う。巧みに使いこなす。「楽器を―・る」「三か国語を―・る」 意のままに人を動かす。特に、自分は陰にいてうまく人を利用する。「マスコミを―・る」「黒幕に―・られる」

[可能]あやつれる

意のままに人を動かす。特に、自分は陰にいてうまく人を利用する。「マスコミを―・る」「黒幕に―・られる」

[可能]あやつれる

物を動かして使う。操作する。「櫓(ろ)を―・る」「人形を―・る」

物を動かして使う。操作する。「櫓(ろ)を―・る」「人形を―・る」 うまく取り扱う。巧みに使いこなす。「楽器を―・る」「三か国語を―・る」

うまく取り扱う。巧みに使いこなす。「楽器を―・る」「三か国語を―・る」 意のままに人を動かす。特に、自分は陰にいてうまく人を利用する。「マスコミを―・る」「黒幕に―・られる」

[可能]あやつれる

意のままに人を動かす。特に、自分は陰にいてうまく人を利用する。「マスコミを―・る」「黒幕に―・られる」

[可能]あやつれる

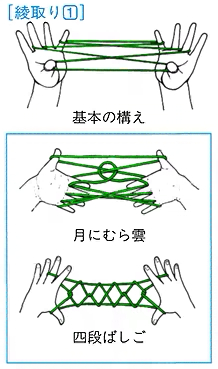

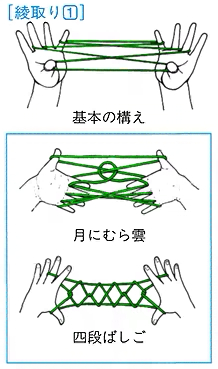

あや‐とり【×綾取り】🔗⭐🔉

あや‐とり【×綾取り】

長さ五〇〜六〇センチの糸を輪にし、両手首や指に掛け、橋・川などの形を作りながら糸を掛け替えていく遊び。糸取り。《季 冬》

長さ五〇〜六〇センチの糸を輪にし、両手首や指に掛け、橋・川などの形を作りながら糸を掛け替えていく遊び。糸取り。《季 冬》 竹に綱をつけ、投げ上げては受け止める曲芸。また、その芸人。

竹に綱をつけ、投げ上げては受け止める曲芸。また、その芸人。

長さ五〇〜六〇センチの糸を輪にし、両手首や指に掛け、橋・川などの形を作りながら糸を掛け替えていく遊び。糸取り。《季 冬》

長さ五〇〜六〇センチの糸を輪にし、両手首や指に掛け、橋・川などの形を作りながら糸を掛け替えていく遊び。糸取り。《季 冬》 竹に綱をつけ、投げ上げては受け止める曲芸。また、その芸人。

竹に綱をつけ、投げ上げては受け止める曲芸。また、その芸人。

あやとり‐の‐し【△挑△文師】🔗⭐🔉

あやとり‐の‐し【△挑△文師】

律令制で大蔵省織部司(おりべのつかさ)に属した官。錦(にしき)・綾(あや)などの高級織物の製作にあたった。あやのし。あやとり。

あや‐ど・る【×綾取る・△操る】🔗⭐🔉

あや‐ど・る【×綾取る・△操る】

[動ラ五(四)] 美しく飾る。特に、文章に修飾を施す。「華麗に―・られた文体」

美しく飾る。特に、文章に修飾を施す。「華麗に―・られた文体」 たすきなどを斜め十文字に結ぶ。「紅い襷―・りながら」〈木下尚江・良人の自白〉

たすきなどを斜め十文字に結ぶ。「紅い襷―・りながら」〈木下尚江・良人の自白〉 巧みに扱う。あやつる。「奔すると云ふは、機を―・るやうな心ぞ」〈中華若木詩抄・中〉

巧みに扱う。あやつる。「奔すると云ふは、機を―・るやうな心ぞ」〈中華若木詩抄・中〉

美しく飾る。特に、文章に修飾を施す。「華麗に―・られた文体」

美しく飾る。特に、文章に修飾を施す。「華麗に―・られた文体」 たすきなどを斜め十文字に結ぶ。「紅い襷―・りながら」〈木下尚江・良人の自白〉

たすきなどを斜め十文字に結ぶ。「紅い襷―・りながら」〈木下尚江・良人の自白〉 巧みに扱う。あやつる。「奔すると云ふは、機を―・るやうな心ぞ」〈中華若木詩抄・中〉

巧みに扱う。あやつる。「奔すると云ふは、機を―・るやうな心ぞ」〈中華若木詩抄・中〉

あや‐な・し【△文無し】🔗⭐🔉

あや‐な・し【△文無し】

[形ク] 筋道が通らない。不条理だ。わけがわからない。「春の夜の闇(やみ)は―・し梅の花色こそ見えね香やは隠るる」〈古今・春上〉

筋道が通らない。不条理だ。わけがわからない。「春の夜の闇(やみ)は―・し梅の花色こそ見えね香やは隠るる」〈古今・春上〉 むだである。かいがない。無意味だ。「思へども―・しとのみ言はるれば夜の錦(にしき)の心地こそすれ」〈後撰・恋二〉

むだである。かいがない。無意味だ。「思へども―・しとのみ言はるれば夜の錦(にしき)の心地こそすれ」〈後撰・恋二〉 判別がつかない。「夜半の空星さへ雲におほはれて、道も―・く物すごき」〈浄・盛衰記〉

判別がつかない。「夜半の空星さへ雲におほはれて、道も―・く物すごき」〈浄・盛衰記〉

筋道が通らない。不条理だ。わけがわからない。「春の夜の闇(やみ)は―・し梅の花色こそ見えね香やは隠るる」〈古今・春上〉

筋道が通らない。不条理だ。わけがわからない。「春の夜の闇(やみ)は―・し梅の花色こそ見えね香やは隠るる」〈古今・春上〉 むだである。かいがない。無意味だ。「思へども―・しとのみ言はるれば夜の錦(にしき)の心地こそすれ」〈後撰・恋二〉

むだである。かいがない。無意味だ。「思へども―・しとのみ言はるれば夜の錦(にしき)の心地こそすれ」〈後撰・恋二〉 判別がつかない。「夜半の空星さへ雲におほはれて、道も―・く物すごき」〈浄・盛衰記〉

判別がつかない。「夜半の空星さへ雲におほはれて、道も―・く物すごき」〈浄・盛衰記〉

大辞泉 ページ 496。