複数辞典一括検索+![]()

![]()

○歌人は居ながらにして名所を知るかじんはいながらにしてめいしょをしる🔗⭐🔉

○歌人は居ながらにして名所を知るかじんはいながらにしてめいしょをしる

歌人は旅行しなくても、古歌の研究や歌枕によって天下の名所を知る。

⇒か‐じん【歌人】

かじん‐はくめい【佳人薄命】

[蘇軾、薄命佳人詩]美人には不幸な者や短命な者が多いということ。美人薄命。

⇒か‐じん【佳人】

かしん‐ふう【花信風】クワ‥

(→)二十四番にじゅうしばん花信風のこと。

⇒か‐しん【花信】

カシン‐ベック‐びょう【カシンベック病】‥ビヤウ

(1856年ロシアの医師N. Kaschin1825〜1872が記載、その後同国の医師E.V. Beckが詳細に研究)中国東北部やシベリアに地方病として見られる一種の変形性骨関節症。主症状は骨の関節の変形と腫脹で、指の小関節から始まり腋わき・膝ひざ・肘ひじに進行しO脚・X脚を来し、発育が障害される。

かしん‐ほう【化審法】クワ‥ハフ

人や動植物に害を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質を規制する法律。正式名称「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」。1973年制定。

かしん‐れいげつ【嘉辰令月】

めでたい日と月。和漢朗詠集「―歓無極」

⇒か‐しん【嘉辰・佳辰】

かす

こごと。叱言。歌舞伎、鶴千歳曾我門松「兄貴に―を食はねえうち精出して遣つつけよう」

かす【滓】

①液体の沈殿物。おり。おどみ。

②よい所を取り去ってあとに残った不用物。また、劣等なもの。つまらないもの。屑。

かす【糟・粕】

①酒を醸かもし、液汁を漉こして残ったもの。酒のかす。

②(→)滓かす2に同じ。法華義疏長保点「但、断常の糟ヌカノカスを得たらくのみ」

か・す

〔自下二〕

⇒かせる(下一)

か・す【淅す・浸す】

〔他四〕

①米を水であらう。とぐ。新撰字鏡12「米加須」

②水につける。ひたす。

か・す【貸す・藉す】

〔他五〕

①あとで返してもらう約束で一時的に他人に金品や場所を渡したり、使わせたりする。万葉集18「奈呉の海に舟しまし―・せ沖に出でて波立ちくやと見てかへりこむ」。古今和歌集雑「主なくてさらせる布を七夕にわが心とや今日は―・さまし」。「金を―・す」「本を―・す」「部屋を―・す」

②(遊里語)すでに或る客の相手をつとめている遊女を、他の客の方に融通することを、遊女または先客からいう語。浄瑠璃、冥途飛脚「こなさんの顔が見たさに―・しに来た」

③知恵・力などを他人に与えて助ける。「力を―・す」「手を―・す」

か・す【仮す】

〔他五〕

①仮に与える。「―・すに時を以てす」

②ゆるす。寛恕する。「寸毫も―・さず」

か・す【呵す】

〔他サ変〕

①しかる。とがめる。今昔物語集7「この不信の人を―・していはく」

②息を強く吹きかける。凍った筆に息を吹きかけて温める。転じて、文章を書く。「筆硯を―・す」

か・す【和す】クワ‥

〔他サ変〕

(カは漢音)

⇒わする

かず【数】

①一つ、二つ、三つなど、ものを個々にかぞえて得られる値。この概念(自然数)を拡張した抽象的概念(普通には「すう」と呼ぶ)をもいう。古今和歌集旅「北へ行くかりぞ鳴くなる連れてこし―は足らでぞ帰るべらなる」。「―をかぞえる」「―をおぼえる」→すう。

②数が多いこと。夫木和歌抄31「わが国の―の郡のうちにしも」。「―ある中」「―をこなす」

③取り立ててかぞえるに足る価値のあるもの。万葉集15「塵ひぢの―にもあらぬ我ゆゑに」。「人の―にはいる」

④物事の度合。古今和歌集恋「わが恋にくらぶの山の桜花まなく散るとも―はまさらじ」

⑤数をかぞえる心覚えのしるしとして使うもの。数取り。拾遺和歌集雑賀「さざれ石の―を皆取るよはひ幾世ぞ」

⑥(接頭語的に)数多くあるありふれた粗末なもの。「―扇」「―仕事」

⇒数でこなす

⇒数を知らず

⇒数を尽くす

か‐ず【火途】クワヅ

〔仏〕「三途さんず1」参照。

ガス【gas オランダ・ イギリス・瓦斯】

①気体。「炭酸―」

②石炭ガス・天然ガスなど、燃料用の気体。「―‐ストーブ」

③毒ガスの略。「―‐マスク」

④ガス糸・ガス織の略。

⑤濃い霧。濃霧。「―がかかる」

⑥屁へ。おなら。

⑦ガスこんろ・ガスレンジの略。

⑧ガソリンのこと。「―欠」

が・す【臥す】グワ‥

〔自サ変〕

ふす。ねる。

が・す【駕す】

〔自サ変〕

①車馬などに乗る。太平記30「輦てぐるまに―・して宮中を出入すべき粧ひ」

②他をしのいで上に出る。

がず【屑】

①くず。

②麻屑や竹の皮などで作った草履。

か‐すい【下垂】

たれさがること。垂下。「胃―」

⇒かすい‐たい【下垂体】

か‐すい【加水】

水を加えること。

⇒かすい‐ぶんかい【加水分解】

⇒かすいぶんかい‐こうそ【加水分解酵素】

か‐すい【禾穂】クワ‥

禾穀かこく類の穂。

か‐すい【仮睡】

うたたね。かりね。仮眠。

か‐すい【花穂】クワ‥

穂のようになった花序。特にイネ科・カヤツリグサ科などの穂状すいじょう花序にいう。

か‐すい【河水】

河の水。河の流れ。

か‐すい【歌吹】

歌をうたい、笛などを吹くこと。遊芸や遊興。

⇒かすい‐かい【歌吹海】

か‐ずい【花蕊】クワ‥

花のおしべ・めしべの総称。

か‐ずい【嘉瑞】

めでたいしるし。吉兆。瑞祥。

かすい‐かい【歌吹海】

歌舞または遊興の盛んな所。遊里。

⇒か‐すい【歌吹】

かすい‐さい【可睡斎】

静岡県袋井市久能にある曹洞宗の寺。1407年(応永14)天誾てんぎんの開基。11世等膳が、幼時人質となっていた徳川家康を国元へ帰したことで、その帰依を受け発展。

かすい‐たい【下垂体】

(→)脳下垂体に同じ。

⇒か‐すい【下垂】

ガス‐いと【瓦斯糸】

(gassed yarn)木綿糸の表面の散毛ばらげ繊維をガスの炎で焼き、表面を滑らかにして光沢を生じさせたもの。ガス。夏目漱石、野分「―の蚊絣かがすりの綿入の上から黒木綿の羽織を着る」

かすい‐どり【蚊吸鳥】‥スヒ‥

ヨタカの異称。

かすい‐ぶんかい【加水分解】

(hydrolysis)水が作用して起こる分解反応。水により塩類が分解され、酸性またはアルカリ性を示す反応や、酢酸エチルが水により酢酸とエチル‐アルコールに分解する反応の類。

⇒か‐すい【加水】

かすいぶんかい‐こうそ【加水分解酵素】‥カウ‥

(→)ヒドロラーゼに同じ。

⇒か‐すい【加水】

ガスいり‐でんきゅう【ガス入電球】‥キウ

高温でフィラメントが気化するのを防ぐため、タングステン電球の中に窒素・アルゴンなどのガスを封じ込んだもの。

か‐すう【加数】

足し算で、加える方の数。2に3を加える(すなわち2+3)場合の3。↔被加数

か‐すう【仮数】

一つの数の常用対数を整数と1より小さい正の小数との和と考えるとき、この整数を常用対数の指標または標数といい、小数を仮数という。小数点の位置だけが異なる二つの数の常用対数の仮数は等しい。

か‐すう【遐陬】

遠い辺鄙なところ。

かず・う【数ふ】カズフ

〔他下二〕

(平安時代以後「かぞう」と共存)「かぞう」に同じ。狭衣物語4「天の下に少し人なみなみに―・へらるるきはの法師・僧も」。玉塵抄3「建安の時に、名人に―・へた者、七人なり」

カズウィーニー【Abū Yahya Zakariya ibn Muḥammad al-Qazwīnī】

アラブの地理学者・博物学者。イランのカズヴィーン出身。博物誌「被造物の驚異」、地理辞典「諸国の遺跡」を編著。(1203頃〜1283)

かず‐うち【数打】

粗雑な刀を一時的に数多く作ること。また、その刀。数打物。↔注文打

ガス‐えき【ガス液】

(gas liquor)石炭乾留によって生じた石炭ガスを水で洗浄して得る水溶液。アンモニアを含有し、硫安を作る原料として用いる。

ガス‐えそ【ガス壊疽】‥ヱ‥

ガス壊疽菌と総称される土壌中の嫌気性細菌が創傷口から侵入して生じる壊疽。患部は壊疽を起こして悪臭のあるガスを発生し、腫脹が強い。菌体外毒素を分泌するため、溶血・黄疸などの全身症状を伴う。

かずえ‐の‐かみ【主計頭】カズヘ‥

主計しゅけい寮の長官。

かずえ‐りょう【主計寮】カズヘレウ

⇒しゅけいりょう

ガス‐エンジン【gas-engine】

(→)ガス機関に同じ。

かす‐お【糟尾】‥ヲ

①白髪のまじった毛髪。ごましお頭。頒白はんぱく。保元物語(金刀比羅本)「白髪―にすぎ」

②飛白かすりの模様のある矢羽。かすぼ。

かず‐おうぎ【数扇】‥アフギ

大量につくった安物の扇。世間胸算用4「年玉は…一匁に五十本づつの―」

ガス‐おり【瓦斯織】

ガス糸で織った織物。ガス。

かすか【幽か・微か】

①物の形・色・音・匂いなどがわずかに認められるさま。しかと認めにくいさま。源氏物語明石「塩焼くけぶり―にたなびきて」。「―な匂い」「―な記憶しかない」

②さみしいさま。人けのないさま。源氏物語須磨「いと―にて出で立ちたまふ」

③みすぼらしいさま。貧しいさま。貧相。好色一代男3「―なる懐中より」

かすが【春日】

福岡県北西部、福岡市の南に接する市。第二次大戦後、急速に都市化が進む。福岡市の衛星都市。人口10万8千。

かすが【春日】

(枕詞の「春日はるひを」が「かすが」の地にかかることからの当て字)

①奈良市春日野町春日神社一帯の称。

②奈良市およびその付近の称。

⇒かすが‐がた【春日形】

⇒かすが‐ごんげん【春日権現】

⇒かすがごんげん‐げんき【春日権現験記】

⇒かすが‐じんじゃ【春日神社】

⇒かすが‐たいしゃ【春日大社】

⇒かすが‐づくり【春日造】

⇒かすが‐どうろう【春日灯籠】

⇒かすが‐とりい【春日鳥居】

⇒かすが‐の【春日野】

⇒かすが‐の‐いざかわ‐の‐みや【春日率川宮】

⇒かすが‐の‐しんぼく【春日の神木】

⇒かすが‐の‐つかい【春日使】

⇒かすが‐ばん【春日版】

⇒かすが‐ふじおり【春日藤織】

⇒かすが‐ぼん【春日盆】

⇒かすが‐まい【春日舞】

⇒かすが‐まつり【春日祭】

⇒かすが‐まんじゅう【春日饅頭】

⇒かすが‐まんだら【春日曼荼羅】

⇒かすが‐みょうじん【春日明神】

⇒かすが‐やま【春日山】

⇒かすが‐りゅうじん【春日竜神】

⇒かすが‐わかみや‐じんじゃ【春日若宮神社】

かすが【春日】

姓氏の一つ。

⇒かすが‐せんあん【春日潜庵】

⇒かすが‐まさじ【春日政治】

かすがい【鎹】カスガヒ

①戸をとざす金具。かけがね。かきがね。

②建材の合せ目をつなぎとめるために打ち込む両端の曲がった大釘。

鎹

提供:竹中大工道具館

③両者の間をつなぎとめるもの。「子は―」

⇒かすがい‐じあん【鎹思案】

かすがい【春日井】‥ヰ

愛知県名古屋市の北東に隣接する市。産業は製紙・電機等。人口29万6千。

ガス‐かいき【瓦斯海気】

経緯たてよこともガス糸を用いて海気に模した綿織物。

かすがい‐じあん【鎹思案】カスガヒ‥

あれもこれも取りにがすまいとする考え。浄瑠璃、壇浦兜軍記「頼朝に出つくはさば本望遂げんと入込みし―の抜目なく」

⇒かすがい【鎹】

かすが‐がた【春日形】

春日神社にある石灯籠の形。→春日灯籠。

⇒かすが【春日】

かすが‐ごんげん【春日権現】

奈良市にある春日神社の祭神。藤原氏の氏神。興福寺の鎮守。春日大明神。春日明神。

⇒かすが【春日】

かすがごんげん‐げんき【春日権現験記】

奈良春日神社創建の由来と霊験とを20巻、全93場面に描いた豊麗な絵巻物。西園寺公衡きんひらの発願により、絵所預えどころあずかり高階隆兼たかしなたかかねが描き、1309年(延慶2)同社に奉納。伝統的な技法を集大成。鎌倉末期の代表的絵巻物。御物。春日験記。

⇒かすが【春日】

かすが‐じんじゃ【春日神社】

奈良市春日野町にある元官幣大社。祭神は武甕槌命たけみかずちのみこと・斎主命いわいぬしのみこと(経津主命)・天児屋根命あまのこやねのみこと・比売神ひめがみ。平城遷都後まもなく藤原氏により現在の地に創建され、以後ながくその氏神として尊崇された。二十二社の一つ。三社の一つとも称す。今は春日大社と称。

春日大社

提供:春日大社

③両者の間をつなぎとめるもの。「子は―」

⇒かすがい‐じあん【鎹思案】

かすがい【春日井】‥ヰ

愛知県名古屋市の北東に隣接する市。産業は製紙・電機等。人口29万6千。

ガス‐かいき【瓦斯海気】

経緯たてよこともガス糸を用いて海気に模した綿織物。

かすがい‐じあん【鎹思案】カスガヒ‥

あれもこれも取りにがすまいとする考え。浄瑠璃、壇浦兜軍記「頼朝に出つくはさば本望遂げんと入込みし―の抜目なく」

⇒かすがい【鎹】

かすが‐がた【春日形】

春日神社にある石灯籠の形。→春日灯籠。

⇒かすが【春日】

かすが‐ごんげん【春日権現】

奈良市にある春日神社の祭神。藤原氏の氏神。興福寺の鎮守。春日大明神。春日明神。

⇒かすが【春日】

かすがごんげん‐げんき【春日権現験記】

奈良春日神社創建の由来と霊験とを20巻、全93場面に描いた豊麗な絵巻物。西園寺公衡きんひらの発願により、絵所預えどころあずかり高階隆兼たかしなたかかねが描き、1309年(延慶2)同社に奉納。伝統的な技法を集大成。鎌倉末期の代表的絵巻物。御物。春日験記。

⇒かすが【春日】

かすが‐じんじゃ【春日神社】

奈良市春日野町にある元官幣大社。祭神は武甕槌命たけみかずちのみこと・斎主命いわいぬしのみこと(経津主命)・天児屋根命あまのこやねのみこと・比売神ひめがみ。平城遷都後まもなく藤原氏により現在の地に創建され、以後ながくその氏神として尊崇された。二十二社の一つ。三社の一つとも称す。今は春日大社と称。

春日大社

提供:春日大社

⇒かすが【春日】

かす‐かす

①果物などの、水分が乏しく味のないさま。

②すれすれのさま。「―のところで間に合う」

かず‐かず【数数】

①たくさん。多く。さまざま。「―の賞状」「―御苦労をおかけしました」

②一つ一つ。増鏡「心を尽したるよそほひども、―は筆にも及びがたし」

③(女房詞)かずのこ。

かすが‐せんあん【春日潜庵】

幕末・明治初期の儒学者。京都の人。久我こが家の臣。陽明学に傾倒し、佐藤一斎らと交遊。安政の大獄に連座し、禁錮。著「潜庵遺稿」など。(1811〜1878)

⇒かすが【春日】

かすが‐たいしゃ【春日大社】

「春日神社」参照。

⇒かすが【春日】

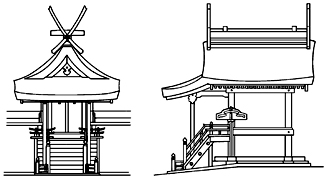

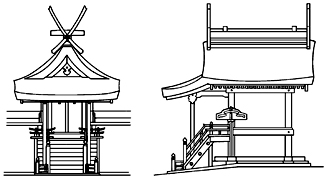

かすが‐づくり【春日造】

神社本殿の一形式。切妻造きりづまづくり・妻入り、正面の階段上に廂ひさし向拝ごはいを付し、棟に千木ちぎと堅魚木かつおぎとを設ける。奈良の春日神社本殿の形式。近畿地方に広く分布する。

春日造

⇒かすが【春日】

かす‐かす

①果物などの、水分が乏しく味のないさま。

②すれすれのさま。「―のところで間に合う」

かず‐かず【数数】

①たくさん。多く。さまざま。「―の賞状」「―御苦労をおかけしました」

②一つ一つ。増鏡「心を尽したるよそほひども、―は筆にも及びがたし」

③(女房詞)かずのこ。

かすが‐せんあん【春日潜庵】

幕末・明治初期の儒学者。京都の人。久我こが家の臣。陽明学に傾倒し、佐藤一斎らと交遊。安政の大獄に連座し、禁錮。著「潜庵遺稿」など。(1811〜1878)

⇒かすが【春日】

かすが‐たいしゃ【春日大社】

「春日神社」参照。

⇒かすが【春日】

かすが‐づくり【春日造】

神社本殿の一形式。切妻造きりづまづくり・妻入り、正面の階段上に廂ひさし向拝ごはいを付し、棟に千木ちぎと堅魚木かつおぎとを設ける。奈良の春日神社本殿の形式。近畿地方に広く分布する。

春日造

⇒かすが【春日】

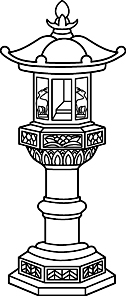

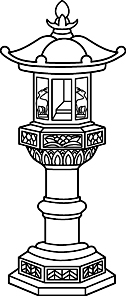

かすが‐どうろう【春日灯籠】

春日神社の灯籠の形式。

㋐木製で、屋根は黒、格子は青で赤い柱のもの。本殿の前にある。

㋑石灯籠で、笠は六角または八角、大きくなくて蕨手がある。火袋は六角または四角で、雌雄の鹿、日月などを浮彫にする。全体に丈が高い。ふつう園芸上で春日灯籠とよばれ、二の鳥居付近に立つものの形式。→石灯籠(図)。

春日灯籠

⇒かすが【春日】

かすが‐どうろう【春日灯籠】

春日神社の灯籠の形式。

㋐木製で、屋根は黒、格子は青で赤い柱のもの。本殿の前にある。

㋑石灯籠で、笠は六角または八角、大きくなくて蕨手がある。火袋は六角または四角で、雌雄の鹿、日月などを浮彫にする。全体に丈が高い。ふつう園芸上で春日灯籠とよばれ、二の鳥居付近に立つものの形式。→石灯籠(図)。

春日灯籠

㋒釣灯籠の一形式。木または金属製で方形。春日神社の回廊や社殿前に釣った灯籠をかたどった。

⇒かすが【春日】

かすが‐とりい【春日鳥居】‥ヰ

春日神社の一の鳥居を典型とする鳥居の形式。笠木・島木は反らず、その端は垂直に切られ、額束がくづかをもち、柱の転びは小さい。→鳥居(図)。

⇒かすが【春日】

ガス‐カナキン【瓦斯金巾】

ガス糸をまぜて織った金巾。

かすが‐の【春日野】

奈良市の春日山西麓の野。若菜・鹿・ツツジの名所。飛火野とぶひの。(歌枕) 古今和歌集春「―の若菜つみにやしろたへの袖ふりはへて人のゆくらん」

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐いざかわ‐の‐みや【春日率川宮】‥カハ‥

開化天皇の皇居。奈良市本子守町率川の辺と伝える。

⇒かすが【春日】

かすがのおゆ【春日老】

万葉歌人。僧名、弁紀(弁基)。勅命により還俗、のち常陸介。常陸国風土記の編者とする説がある。生没年未詳。

かすが‐の‐しんぼく【春日の神木】

春日神社の神木。榊さかきを神体に擬した。平安時代から室町時代にかけて、興福寺の僧徒等が、意にみたぬことがあれば春日神社の神人と共にこれを捧げて京都に入り強訴ごうそした。このことを神木入洛・神木動座という。

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐つかい【春日使】‥ツカヒ

古代、春日祭に遣わされた勅使。神馬を奉献するために、藤原氏の近衛中将・少将があてられた。春日祭使。大鏡伊尹「―におはしまして」

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐つぼね【春日局】

①徳川家光の乳母。名は福。父は明智光秀の重臣斎藤利三。稲葉佐渡守正成の妻。稲葉正勝(のち小田原城主)らを生み離別、大奥に入る。家光を育て、その地位を堅固にし、大奥を統率。江戸湯島に天沢寺(のち麟祥院)を建立。(1579〜1643)

②福地桜痴作の戯曲。1891年(明治24)初演。活歴物の一つ。

かすが‐ばん【春日版】

平安後期から鎌倉時代にかけて興福寺・春日神社に関係して開版された経典類。広義には、江戸時代まで開版された仏書にもいう。

⇒かすが【春日】

かすが‐ふじおり【春日藤織】‥フヂ‥

奈良市から産出する絽ろ織物で、もと藤蔓ふじづるの繊維、のちに大麻・苧麻ちょまを原料としたもの。春日藤布とうふ。

⇒かすが【春日】

かすかべ【春日部】

埼玉県東部の市。新田義貞の家臣春日部氏の旧領。もと粕壁。日光街道の宿駅、古利根川の舟運により江戸との交易が行われた。たんす・桐箱などを特産。東京の衛星都市。人口23万9千。

かすが‐ぼん【春日盆】

高坏たかつきまたは平盆の一種。表を朱、裏を黒く塗って、螺鈿らでんなどを施したもの。

⇒かすが【春日】

かすが‐まい【春日舞】‥マヒ

春日神社で、巫女の奏する神楽舞。

⇒かすが【春日】

かすが‐まさじ【春日政治】‥ヂ

国語学者。長野県生れ。奈良女高師・九大教授。訓点語を研究。著「西大寺本金光明最勝王経古点の国語学的研究」など。(1878〜1962)

⇒かすが【春日】

かすが‐まつり【春日祭】

春日神社の祭礼。昔は陰暦2月・11月の上の申さるの日に行われ、申祭さるまつりといわれた。今は3月13日。藤原氏の氏神であったから、盛大な祭礼が行われた。賀茂祭・石清水祭と共に三勅祭の一つ。かすがさい。〈[季]春〉

⇒かすが【春日】

かすが‐まんじゅう【春日饅頭】‥ヂユウ

小判形の饅頭。上面に桧葉ひばの模様を焼きつけたもの。不祝儀に用いる。春日野饅頭。しのぶまんじゅう。

⇒かすが【春日】

かすが‐まんだら【春日曼荼羅】

春日神社の信仰礼拝の対象物として、春日神社の祭神またはその社地などを描いた曼荼羅。密教の曼荼羅風に春日の本地仏を描いた尊像曼荼羅もあるが、神鹿(神鏡を伴う)のみの鹿曼荼羅、春日神社の神域を鳥瞰風に描いた宮曼荼羅が多い。鎌倉・室町時代に流行。

⇒かすが【春日】

かすが‐みょうじん【春日明神】‥ミヤウ‥

(→)春日権現ごんげんに同じ。

⇒かすが【春日】

かすが‐やま【春日山】

春日神社の東にある山。南は高円たかまど山に連なる。奈良公園の一部。最高峰は花山と称し、標高497メートル。

春日山

撮影:的場 啓

㋒釣灯籠の一形式。木または金属製で方形。春日神社の回廊や社殿前に釣った灯籠をかたどった。

⇒かすが【春日】

かすが‐とりい【春日鳥居】‥ヰ

春日神社の一の鳥居を典型とする鳥居の形式。笠木・島木は反らず、その端は垂直に切られ、額束がくづかをもち、柱の転びは小さい。→鳥居(図)。

⇒かすが【春日】

ガス‐カナキン【瓦斯金巾】

ガス糸をまぜて織った金巾。

かすが‐の【春日野】

奈良市の春日山西麓の野。若菜・鹿・ツツジの名所。飛火野とぶひの。(歌枕) 古今和歌集春「―の若菜つみにやしろたへの袖ふりはへて人のゆくらん」

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐いざかわ‐の‐みや【春日率川宮】‥カハ‥

開化天皇の皇居。奈良市本子守町率川の辺と伝える。

⇒かすが【春日】

かすがのおゆ【春日老】

万葉歌人。僧名、弁紀(弁基)。勅命により還俗、のち常陸介。常陸国風土記の編者とする説がある。生没年未詳。

かすが‐の‐しんぼく【春日の神木】

春日神社の神木。榊さかきを神体に擬した。平安時代から室町時代にかけて、興福寺の僧徒等が、意にみたぬことがあれば春日神社の神人と共にこれを捧げて京都に入り強訴ごうそした。このことを神木入洛・神木動座という。

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐つかい【春日使】‥ツカヒ

古代、春日祭に遣わされた勅使。神馬を奉献するために、藤原氏の近衛中将・少将があてられた。春日祭使。大鏡伊尹「―におはしまして」

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐つぼね【春日局】

①徳川家光の乳母。名は福。父は明智光秀の重臣斎藤利三。稲葉佐渡守正成の妻。稲葉正勝(のち小田原城主)らを生み離別、大奥に入る。家光を育て、その地位を堅固にし、大奥を統率。江戸湯島に天沢寺(のち麟祥院)を建立。(1579〜1643)

②福地桜痴作の戯曲。1891年(明治24)初演。活歴物の一つ。

かすが‐ばん【春日版】

平安後期から鎌倉時代にかけて興福寺・春日神社に関係して開版された経典類。広義には、江戸時代まで開版された仏書にもいう。

⇒かすが【春日】

かすが‐ふじおり【春日藤織】‥フヂ‥

奈良市から産出する絽ろ織物で、もと藤蔓ふじづるの繊維、のちに大麻・苧麻ちょまを原料としたもの。春日藤布とうふ。

⇒かすが【春日】

かすかべ【春日部】

埼玉県東部の市。新田義貞の家臣春日部氏の旧領。もと粕壁。日光街道の宿駅、古利根川の舟運により江戸との交易が行われた。たんす・桐箱などを特産。東京の衛星都市。人口23万9千。

かすが‐ぼん【春日盆】

高坏たかつきまたは平盆の一種。表を朱、裏を黒く塗って、螺鈿らでんなどを施したもの。

⇒かすが【春日】

かすが‐まい【春日舞】‥マヒ

春日神社で、巫女の奏する神楽舞。

⇒かすが【春日】

かすが‐まさじ【春日政治】‥ヂ

国語学者。長野県生れ。奈良女高師・九大教授。訓点語を研究。著「西大寺本金光明最勝王経古点の国語学的研究」など。(1878〜1962)

⇒かすが【春日】

かすが‐まつり【春日祭】

春日神社の祭礼。昔は陰暦2月・11月の上の申さるの日に行われ、申祭さるまつりといわれた。今は3月13日。藤原氏の氏神であったから、盛大な祭礼が行われた。賀茂祭・石清水祭と共に三勅祭の一つ。かすがさい。〈[季]春〉

⇒かすが【春日】

かすが‐まんじゅう【春日饅頭】‥ヂユウ

小判形の饅頭。上面に桧葉ひばの模様を焼きつけたもの。不祝儀に用いる。春日野饅頭。しのぶまんじゅう。

⇒かすが【春日】

かすが‐まんだら【春日曼荼羅】

春日神社の信仰礼拝の対象物として、春日神社の祭神またはその社地などを描いた曼荼羅。密教の曼荼羅風に春日の本地仏を描いた尊像曼荼羅もあるが、神鹿(神鏡を伴う)のみの鹿曼荼羅、春日神社の神域を鳥瞰風に描いた宮曼荼羅が多い。鎌倉・室町時代に流行。

⇒かすが【春日】

かすが‐みょうじん【春日明神】‥ミヤウ‥

(→)春日権現ごんげんに同じ。

⇒かすが【春日】

かすが‐やま【春日山】

春日神社の東にある山。南は高円たかまど山に連なる。奈良公園の一部。最高峰は花山と称し、標高497メートル。

春日山

撮影:的場 啓

⇒かすが【春日】

かすが‐やま【春日山】

新潟県上越市高田の北西にある山。上杉謙信の城址がある。

カスカラ‐サグラダ【cáscara sagrada スペイン】

(神聖な樹皮の意)北米カリフォルニア産クロウメモドキ属植物の皮を採取したもの。腸管内で次第に分解してアントラキノン誘導体などを遊離し、大腸の蠕動ぜんどうを刺激する。緩下剤。→くろうめもどき

かすが‐りゅうじん【春日竜神】

能。明恵上人が春日神社に参り、竜神に奇瑞を見せられて、天竺に渡るのを思い留まる。

⇒かすが【春日】

かすが‐わかみや‐じんじゃ【春日若宮神社】

春日神社の南にある同社の摂社の一つ。祭神は天児屋根命の子天押雲根命あまのおしくもねのみこと。1135年(保延1)創建とされる。御祭おんまつりと呼ばれる例祭が12月17日に行われる。

春日若宮神社

撮影:的場 啓

⇒かすが【春日】

かすが‐やま【春日山】

新潟県上越市高田の北西にある山。上杉謙信の城址がある。

カスカラ‐サグラダ【cáscara sagrada スペイン】

(神聖な樹皮の意)北米カリフォルニア産クロウメモドキ属植物の皮を採取したもの。腸管内で次第に分解してアントラキノン誘導体などを遊離し、大腸の蠕動ぜんどうを刺激する。緩下剤。→くろうめもどき

かすが‐りゅうじん【春日竜神】

能。明恵上人が春日神社に参り、竜神に奇瑞を見せられて、天竺に渡るのを思い留まる。

⇒かすが【春日】

かすが‐わかみや‐じんじゃ【春日若宮神社】

春日神社の南にある同社の摂社の一つ。祭神は天児屋根命の子天押雲根命あまのおしくもねのみこと。1135年(保延1)創建とされる。御祭おんまつりと呼ばれる例祭が12月17日に行われる。

春日若宮神社

撮影:的場 啓

春日若宮神社御祭(1)

撮影:的場 啓

春日若宮神社御祭(1)

撮影:的場 啓

春日若宮神社御祭(2)

提供:春日大社

春日若宮神社御祭(2)

提供:春日大社

⇒かすが【春日】

ガス‐かん【ガス管】‥クワン

都市ガスその他の気体を導く管。ガス‐パイプ。

かずきカヅキ

魚を突いて捕らえる具。もり・やすの類。かなつき。山家集「宇治川の早瀬落ち舞ふ漁りょう舟の―にちがふ鯉のむらまけ」

かずき【被き・被衣】カヅキ

①頭をおおうこと。頭にのせること。玄々集「―せん袂は雨にいかがせし」

②(→)衣被きぬかずき1に同じ。

③買いかぶること。だまされること。転じて、損害。胆大小心録「買うては皆―のあまたるき人なり」

⇒かずき‐ぞめ【被衣初め】

⇒かずき‐もの【被き物】

かずき【潜き】カヅキ

水中にもぐること。また、その人。古事記中「淡海おうみの海に―せな」

⇒かずき‐め【潜き女】

ガス‐きかん【ガス機関】‥クワン

内燃機関の一種。可燃性ガスを空気と適当に混合してシリンダー内で圧縮した後点火し、その爆発燃焼によってピストンを往復運動させ、動力を発生させる機関。ガス‐エンジン。ガス発動機。

かずき‐ぞめ【被衣初め】カヅキ‥

江戸時代、京都で女子5歳から7歳の頃、初めて被衣を着ける儀式。11月の吉日に行なった。

⇒かずき【被き・被衣】

かずき‐め【潜き女】カヅキ‥

水中にもぐって魚介などをとる女。女の海人あま。玄々集「難波江の年ふるよりは紀の国のしららの浜の―にせむ」

⇒かずき【潜き】

かずき‐もの【被き物】カヅキ‥

①頭にかぶるもの。かぶりもの。

②買いかぶった品物。いっぱいくわされた品物。世間胸算用3「大晦日の編笠は―」

⇒かずき【被き・被衣】

かす‐きゃく【糟客】

客の中の屑。商売上利益の少ない客。金を持たない客。浄瑠璃、心中二枚絵草紙「拙者が様な見る影もない―がたつた一人」

かず・く【被く】カヅク

[一]〔他四〕

(「潜かずく」と同源で、頭から水をかぶる意が原義。転じて、ものを自身の上にのせかぶる意)

①頭にのせる。頭にかぶる。源氏物語手習「頭つきはいと白きに黒きものを―・きて」。拾遺和歌集冬「時雨ゆゑ―・くたもとをよそ人は紅葉をはらふ袖かとや見む」。平家物語1「―・きたるきぬをうちのけたるを見れば」

②貴人から賞として賜った衣類を肩にかける。源氏物語若菜上「禄の唐櫃に寄りて一つづつ取りて次々賜ふ。白きものどもをしなじな―・きて」

③損失・責任などを引き受ける。しょいこむ。好色一代女5「新茶入・新筆の絵を―・きながら、その家にてよきものになりぬ」。好色五人女2「闇にても人はかしこく老いたる姿を―・かず」

[二]〔他下二〕

⇒かずける(下一)

かず・く【潜く】カヅク

[一]〔自四〕

①水中にくぐり入る。もぐる。古事記中「みほ鳥の―・き息づき」

②水中にもぐって貝・海藻などを取る。万葉集11「伊勢のあまの朝な夕なに―・くとふあはびの貝の片思もひにして」

[二]〔他下二〕

水にもぐらせる。また、水にもぐらせて魚などを取らせる。万葉集19「早き瀬に鵜を―・けつつ月に日にしかしあそばね」

が‐ずく【我尽】‥ヅク

互いに意地を張りあうこと。意地ずく。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―になればなほ入れじ」

かす‐くげ【糟公家】

数えるに足らぬ公家。つまらぬ公家。公家をののしっていう語。

かず‐ぐそく【数具足】

数物かずものの具足。大量につくった安物の具足。

ガス‐クロマトグラフィー【gas chromatography】

「クロマトグラフィー」参照。

かす‐げ【糟毛】

①馬の毛色の名。灰色に白いさし毛のまじったもの。平家物語9「目―といふきこゆる名馬」

②白髪まじりの頭髪。糟尾。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「撥鬢ばちびん―の親仁おやじ」

カスケード‐シャワー【cascade shower】

(カスケードは小さい滝の意)宇宙線が物質層を通過する時、電子が光子を作り、その光子が陰電子と陽電子との対を作るくりかえしによって、段階的に多数の電子対を作り出す現象。ウィルソン霧箱の中で実験的に見ることができ、あたかもシャワーのように見える。

カスケード‐はんのう【カスケード反応】‥オウ

(cascade reaction)微小な外部からのシグナルが引き金となって、調節物質群が順次連鎖的に活性化され、信号が増幅される反応。血糖調節反応や血液凝固反応の類。

か‐すけごう【加助郷】‥ガウ

江戸時代、街道の往来が激増して従来の助郷だけでは人馬の負担が過重になったため、新たに追加された助郷。増まし助郷。

かずけ‐ごと【託け言】カヅケ‥

かこつけごと。口実。

かすけ・し【幽けし】

〔形ク〕

(→)「かそけし」に同じ。

かすけ‐そうどう【加助騒動】‥サウ‥

1686年(貞享3)、信州松本藩領で起きた年貢減免を要求する一揆。庄屋多田加助が頭取と見なされた。領内の百姓が松本城下へ強訴したため藩は要求を認めるが、のち一転して加助らを磔はりつけや獄門に処した。嘉助騒動。

ガス‐けつ【ガス欠】

自動車のガソリンが切れること。

ガスケット【gasket】

①〔機〕薄板状のパッキング。

②たたんだ帆を帆桁に縛るための細い綱。

かずけ‐もの【被け物】カヅケ‥

①功を賞し労をねぎらうために賜う物。禄ろく。宇津保物語俊蔭「―の事せさせ給へ」

②芸人の芸を賞して与える金銭。纏頭てんとう。祝儀。

③ごまかし物。浮世草子、色里三所世帯「さもしく―にはあらず」

かず・ける【被ける】カヅケル

〔他下一〕[文]かづ・く(下二)

①頭にかぶらせる。伊勢物語集「まどゐする身に散りかかるもみぢ葉は風の―・くる錦なりけり」

②祝儀や褒美として衣類をその人の肩にかけさせる。かずけものを与える。伊勢物語「いへとうじ盃ささせて女のさうぞく―・けむとす」

③かこつける。ことよせる。三体詩絶句抄「さて病に―・けて御とも申して」

④いやがるものなどを押しつける。責任などを転嫁する。日本永代蔵1「利徳はだまりて、損は親方に―・け」。滑稽本、続膝栗毛「あんな不景気なしろものを―・けようとは」。「罪を他人に―・ける」

かずけ‐わた【被け綿】カヅケ‥

御仏名おぶつみょうの時、禄として導師や僧に賜った綿。蔵人が導師以下の肩にかける。

ガス‐こうかん【ガス交換】‥カウクワン

呼吸に際して行われる酸素と二酸化炭素ガスの交換。外呼吸(肺呼吸)では肺胞壁を通して吸気の酸素と血液中の二酸化炭素の交換が行われて呼気が形成され、内呼吸(組織呼吸)では毛細血管壁を通して血液中の酸素と組織液内の二酸化炭素とが交換される。

ガス‐コークス【Gaskoks ドイツ・gas-coke イギリス】

石炭を乾留して石炭ガスを製造する際にできるコークス。

かす‐ごめ【醅】

濁り酒。もろみ。〈倭名類聚鈔16〉

ガス‐こんろ【ガス焜炉】

ガスを燃料とする焜炉。ガスレンジ。

かずさ【上総】カヅサ

(カミツフサの転)旧国名。今の千葉県の中央部。

⇒かずさ‐しりがい【上総鞦】

⇒かずさ‐ぼり【上総掘り】

⇒かずさ‐もめん【上総木綿】

かず‐さし【数差】

賭射のりゆみ・競馬・相撲・歌合・根合などの勝負を行う時、勝った回数を計るために数取りの串または枝を数立てにさし入れること。また、その用具や人。籌刺。栄華物語根合「―のすはまどもなど、心々にいとをかし」

かずさ‐しりがい【上総鞦】カヅサ‥

上総国で産した種々の色で染めた鞦。平家物語5「忠清はにげの馬にぞ乗りにける―かけてかひなし」

⇒かずさ【上総】

かずさ‐ぼり【上総掘り】カヅサ‥

上総地方で始まった井戸掘りの技術。割り竹を長く継いだ「へね竹」を数人で操作して掘削。明治以後は国内で油井の掘削にも用いられた。

⇒かずさ【上総】

かす‐ざむらい【糟侍】‥ザムラヒ

数えるに足らぬ侍。つまらぬ侍。侍をののしっていう語。浄瑠璃、浦島年代記「ヤア―のねだりもの」

かす‐ざめ【糟鮫】

カスザメ科の海産の軟骨魚。全長2メートルに達する。形はエイに似て背部は暗褐色。南日本沿岸の砂地にすむ。皮は鮫鑢さめやすり、肉は蒲鉾かまぼこの材料。

かずさ‐もめん【上総木綿】カヅサ‥

上総国で産するもめん。丈の短いところから、「上総木綿で丈(情)がない」の地口じぐちに用いた。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「当世をつくす通人は、粗服をだてとして、―のきものに、地あらき麻の羽織なぞをこのむ」

⇒かずさ【上総】

ガス‐しちりん【ガス七厘】

(明治から大正期の語)ガス焜炉こんろ。夏目漱石、門「瓦斯七里を置いた板の間に蹲踞しゃがんでゐる下女に」

ガス‐しつ【ガス室】

毒ガスを注入し大量殺害を行うための部屋。

ガス‐じま【瓦斯縞】

ガス糸で織った木綿の縞織物。

ガス‐しゃだんき【ガス遮断器】

電気絶縁にガス(SF6)を用いた遮断器。小型で静かなため多用される。

ガス‐じゅう【ガス銃】

ガス弾を発射する銃。

かず‐しら‐ず【数知らず】

数を知り得ないほど。たくさん。また、はなはだしく。非常に。栄華物語玉の村菊「このたびの御即位、御禊、大嘗会などのほどのことども、すべて―珍し」

かす‐じる【糟汁・粕汁】

酒の糟をすって加えた味噌汁。実みには塩鮭・塩鰤しおぶり・野菜などを用いる。〈[季]冬〉

かず‐しれ‐ず【数知れず】

(→)「かずしらず」に同じ。

かす‐ず【粕酢・糟酢】

酒粕を原料とした醸造酢。江戸末期より製造が始まり、鮨によく用いる。→酢

かず・すカヅス

〔他四〕

(上代東国方言)「かどわかす」意という。万葉集14「足柄あしがりのわをかけ山の穀かずの木の吾を―・さねも穀割さかずとも」

ガス‐ステーション【gas station】

(→)ガソリン‐スタンドに同じ。

ガス‐ストーブ【gas stove】

ガスを燃料とするストーブ。夏目漱石、門「奇麗な茶色の瓦斯暖炉ガスストーヴには火がまだ焚いてなかつた」

ガス‐せい【ガス井】

天然ガスを噴出する井戸。

ガス‐ぜつえん【ガス絶縁】

ガス(SF6)を用いる電気絶縁。

かず‐せった【数雪駄】

大量につくった安物の雪駄。好色一代男2「高崎足袋筒短かに、―を履き」

かず‐せん【家頭銭】カヅ‥

金粉・銀粉を塗った銭。昔、将軍家の誕生などの慶事に父銭・母銭とともに鋳造した。

かず‐そ・う【数添ふ】‥ソフ

[一]〔自四〕

数がふえる。多くなる。源氏物語紅葉賀「御年の―・ふしるしなめりかし」

[二]〔他下二〕

数を増す。ふやす。新勅撰和歌集神祇「八重榊しげき恵みの―・へて」

ガス‐そう【ガス層】

〔地〕(gas reservoir)油層の上部を占める天然ガスを溶かした水の層。

カスター【caster】

塩・胡椒・芥子からし・ソースなどを入れた小壜びんをまとめて置く台。洋食の食卓用の器具。キャスター。

ガスター【Gaster】

(→)ファモチジンの商品名。

カスタード【custard】

牛乳・卵・砂糖・香料をまぜたもの。また、これを焼いたり蒸したりして固めた洋菓子。

⇒カスタード‐クリーム【custard cream】

⇒カスタード‐プディング【custard pudding】

カスタード‐クリーム【custard cream】

カスタードに小麦粉またはコーン‐スターチを加えて煮て、とろみをつけたもの。シュー‐クリームなどに用いる。

⇒カスタード【custard】

カスタード‐プディング【custard pudding】

プディングの一種。カラメル状のソースを菓子型の底に固めてカスタードを流しこみ、蒸しまたは蒸し焼きにした洋菓子。冷やして供する。カスタード‐プリン。プリン。

⇒カスタード【custard】

ガス‐タービン【gas turbine】

高温高圧の燃焼ガスによって駆動されるタービンの総称。

ガス‐だい【ガス台】

ガスこんろを載せたり組みこんだりしてある台。ガス‐テーブル。

かず‐たて【数立】

数差かずさしの時、串や枝などをさし入れる道具。

カスタネット【castanets イギリス・castañeta スペイン】

(castaña スペイン(栗の実)の指小辞から)スペイン系の打楽器。栗の実を二つに割ったような形をし、栗・橡とちなどの堅材や象牙で作る。柄のあるものは、柄を持って振り鳴らす。柄のないものは、紐を拇指に掛け、手のひらと指との間に挿んで打ち鳴らす。多くはギターとあわせてスペイン舞踊の伴奏に用いる。日本の「四つ竹」に似る。

カスタマー【customer】

顧客。

カスタマイズ【customize】

①既製品を注文に応じて改変すること。

②コンピューターの設定を利用者が必要や好みに応じて変えること。

カスタム【custom】

①客の注文に合わせてあること。特別仕様の。

②税関。関税。

⇒カスタム‐カー【custom car】

⇒カスタム‐メード【custom-made】

カスタム‐カー【custom car】

注文製の自動車。特別仕様車。

⇒カスタム【custom】

カスタム‐メード【custom-made】

特別注文で作ること。また、注文製の品。オーダー‐メード。

⇒カスタム【custom】

ガス‐だめ【ガス溜め】

(→)ガス‐ホルダーに同じ。

カスタリア【Kastalia】

アポロンの聖地デルフォイにある泉。アポロンの愛を拒んでこの泉に身を投じたニンフの名による称。

ガス‐だん【ガス弾】

毒ガスと炸薬とを充填じゅうてんし、炸裂さくれつの際、毒ガスをまき散らす砲弾または爆弾。

ガス‐タンク【gas tank】

(→)ガス‐ホルダーに同じ。

かず‐ぢゃわん【数茶碗】

茶会で、多人数の客へ同時に茶を供するとき、水屋でたてて出すのに用いる茶碗。同じデザインで10客・20客と揃える。

ガス‐ちゅうどく【ガス中毒】

有毒ガスの吸入によって起こる中毒。→一酸化炭素中毒→毒ガス

ガス‐ちりめん【瓦斯縮緬】

ガス糸で織った綿縮緬。

かず‐つか【数塚】

射場の弓立ゆだちの辺りに砂を盛って築いた小さい塚。当り矢の数をかぞえるために、矢を挿すところ。

かす‐づけ【糟漬・粕漬】

肉・魚または野菜を酒糟・味醂糟に漬けること。また、その漬けたもの。

カスティリア【Castilla】

スペイン中央部の高地。全国土の3分の1を占め、新カスティリア・旧カスティリアに分かれる。11世紀中葉、王国が建てられて以来、アラゴン王国と覇権を争い、13世紀にレオン王国と合併したのち、1479年アラゴン王国と合同、スペイン統一の中核をなすに至った。

カスティリョーネ【Baldassare Castiglione】

イタリアの著述家。外交官。主著「廷臣論」。(1478〜1529)

カスティリョーネ【Giuseppe Castiglione】

イタリアのイエズス会士・画家。中国名、郎世寧。1715年清に来て、康

⇒かすが【春日】

ガス‐かん【ガス管】‥クワン

都市ガスその他の気体を導く管。ガス‐パイプ。

かずきカヅキ

魚を突いて捕らえる具。もり・やすの類。かなつき。山家集「宇治川の早瀬落ち舞ふ漁りょう舟の―にちがふ鯉のむらまけ」

かずき【被き・被衣】カヅキ

①頭をおおうこと。頭にのせること。玄々集「―せん袂は雨にいかがせし」

②(→)衣被きぬかずき1に同じ。

③買いかぶること。だまされること。転じて、損害。胆大小心録「買うては皆―のあまたるき人なり」

⇒かずき‐ぞめ【被衣初め】

⇒かずき‐もの【被き物】

かずき【潜き】カヅキ

水中にもぐること。また、その人。古事記中「淡海おうみの海に―せな」

⇒かずき‐め【潜き女】

ガス‐きかん【ガス機関】‥クワン

内燃機関の一種。可燃性ガスを空気と適当に混合してシリンダー内で圧縮した後点火し、その爆発燃焼によってピストンを往復運動させ、動力を発生させる機関。ガス‐エンジン。ガス発動機。

かずき‐ぞめ【被衣初め】カヅキ‥

江戸時代、京都で女子5歳から7歳の頃、初めて被衣を着ける儀式。11月の吉日に行なった。

⇒かずき【被き・被衣】

かずき‐め【潜き女】カヅキ‥

水中にもぐって魚介などをとる女。女の海人あま。玄々集「難波江の年ふるよりは紀の国のしららの浜の―にせむ」

⇒かずき【潜き】

かずき‐もの【被き物】カヅキ‥

①頭にかぶるもの。かぶりもの。

②買いかぶった品物。いっぱいくわされた品物。世間胸算用3「大晦日の編笠は―」

⇒かずき【被き・被衣】

かす‐きゃく【糟客】

客の中の屑。商売上利益の少ない客。金を持たない客。浄瑠璃、心中二枚絵草紙「拙者が様な見る影もない―がたつた一人」

かず・く【被く】カヅク

[一]〔他四〕

(「潜かずく」と同源で、頭から水をかぶる意が原義。転じて、ものを自身の上にのせかぶる意)

①頭にのせる。頭にかぶる。源氏物語手習「頭つきはいと白きに黒きものを―・きて」。拾遺和歌集冬「時雨ゆゑ―・くたもとをよそ人は紅葉をはらふ袖かとや見む」。平家物語1「―・きたるきぬをうちのけたるを見れば」

②貴人から賞として賜った衣類を肩にかける。源氏物語若菜上「禄の唐櫃に寄りて一つづつ取りて次々賜ふ。白きものどもをしなじな―・きて」

③損失・責任などを引き受ける。しょいこむ。好色一代女5「新茶入・新筆の絵を―・きながら、その家にてよきものになりぬ」。好色五人女2「闇にても人はかしこく老いたる姿を―・かず」

[二]〔他下二〕

⇒かずける(下一)

かず・く【潜く】カヅク

[一]〔自四〕

①水中にくぐり入る。もぐる。古事記中「みほ鳥の―・き息づき」

②水中にもぐって貝・海藻などを取る。万葉集11「伊勢のあまの朝な夕なに―・くとふあはびの貝の片思もひにして」

[二]〔他下二〕

水にもぐらせる。また、水にもぐらせて魚などを取らせる。万葉集19「早き瀬に鵜を―・けつつ月に日にしかしあそばね」

が‐ずく【我尽】‥ヅク

互いに意地を張りあうこと。意地ずく。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―になればなほ入れじ」

かす‐くげ【糟公家】

数えるに足らぬ公家。つまらぬ公家。公家をののしっていう語。

かず‐ぐそく【数具足】

数物かずものの具足。大量につくった安物の具足。

ガス‐クロマトグラフィー【gas chromatography】

「クロマトグラフィー」参照。

かす‐げ【糟毛】

①馬の毛色の名。灰色に白いさし毛のまじったもの。平家物語9「目―といふきこゆる名馬」

②白髪まじりの頭髪。糟尾。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「撥鬢ばちびん―の親仁おやじ」

カスケード‐シャワー【cascade shower】

(カスケードは小さい滝の意)宇宙線が物質層を通過する時、電子が光子を作り、その光子が陰電子と陽電子との対を作るくりかえしによって、段階的に多数の電子対を作り出す現象。ウィルソン霧箱の中で実験的に見ることができ、あたかもシャワーのように見える。

カスケード‐はんのう【カスケード反応】‥オウ

(cascade reaction)微小な外部からのシグナルが引き金となって、調節物質群が順次連鎖的に活性化され、信号が増幅される反応。血糖調節反応や血液凝固反応の類。

か‐すけごう【加助郷】‥ガウ

江戸時代、街道の往来が激増して従来の助郷だけでは人馬の負担が過重になったため、新たに追加された助郷。増まし助郷。

かずけ‐ごと【託け言】カヅケ‥

かこつけごと。口実。

かすけ・し【幽けし】

〔形ク〕

(→)「かそけし」に同じ。

かすけ‐そうどう【加助騒動】‥サウ‥

1686年(貞享3)、信州松本藩領で起きた年貢減免を要求する一揆。庄屋多田加助が頭取と見なされた。領内の百姓が松本城下へ強訴したため藩は要求を認めるが、のち一転して加助らを磔はりつけや獄門に処した。嘉助騒動。

ガス‐けつ【ガス欠】

自動車のガソリンが切れること。

ガスケット【gasket】

①〔機〕薄板状のパッキング。

②たたんだ帆を帆桁に縛るための細い綱。

かずけ‐もの【被け物】カヅケ‥

①功を賞し労をねぎらうために賜う物。禄ろく。宇津保物語俊蔭「―の事せさせ給へ」

②芸人の芸を賞して与える金銭。纏頭てんとう。祝儀。

③ごまかし物。浮世草子、色里三所世帯「さもしく―にはあらず」

かず・ける【被ける】カヅケル

〔他下一〕[文]かづ・く(下二)

①頭にかぶらせる。伊勢物語集「まどゐする身に散りかかるもみぢ葉は風の―・くる錦なりけり」

②祝儀や褒美として衣類をその人の肩にかけさせる。かずけものを与える。伊勢物語「いへとうじ盃ささせて女のさうぞく―・けむとす」

③かこつける。ことよせる。三体詩絶句抄「さて病に―・けて御とも申して」

④いやがるものなどを押しつける。責任などを転嫁する。日本永代蔵1「利徳はだまりて、損は親方に―・け」。滑稽本、続膝栗毛「あんな不景気なしろものを―・けようとは」。「罪を他人に―・ける」

かずけ‐わた【被け綿】カヅケ‥

御仏名おぶつみょうの時、禄として導師や僧に賜った綿。蔵人が導師以下の肩にかける。

ガス‐こうかん【ガス交換】‥カウクワン

呼吸に際して行われる酸素と二酸化炭素ガスの交換。外呼吸(肺呼吸)では肺胞壁を通して吸気の酸素と血液中の二酸化炭素の交換が行われて呼気が形成され、内呼吸(組織呼吸)では毛細血管壁を通して血液中の酸素と組織液内の二酸化炭素とが交換される。

ガス‐コークス【Gaskoks ドイツ・gas-coke イギリス】

石炭を乾留して石炭ガスを製造する際にできるコークス。

かす‐ごめ【醅】

濁り酒。もろみ。〈倭名類聚鈔16〉

ガス‐こんろ【ガス焜炉】

ガスを燃料とする焜炉。ガスレンジ。

かずさ【上総】カヅサ

(カミツフサの転)旧国名。今の千葉県の中央部。

⇒かずさ‐しりがい【上総鞦】

⇒かずさ‐ぼり【上総掘り】

⇒かずさ‐もめん【上総木綿】

かず‐さし【数差】

賭射のりゆみ・競馬・相撲・歌合・根合などの勝負を行う時、勝った回数を計るために数取りの串または枝を数立てにさし入れること。また、その用具や人。籌刺。栄華物語根合「―のすはまどもなど、心々にいとをかし」

かずさ‐しりがい【上総鞦】カヅサ‥

上総国で産した種々の色で染めた鞦。平家物語5「忠清はにげの馬にぞ乗りにける―かけてかひなし」

⇒かずさ【上総】

かずさ‐ぼり【上総掘り】カヅサ‥

上総地方で始まった井戸掘りの技術。割り竹を長く継いだ「へね竹」を数人で操作して掘削。明治以後は国内で油井の掘削にも用いられた。

⇒かずさ【上総】

かす‐ざむらい【糟侍】‥ザムラヒ

数えるに足らぬ侍。つまらぬ侍。侍をののしっていう語。浄瑠璃、浦島年代記「ヤア―のねだりもの」

かす‐ざめ【糟鮫】

カスザメ科の海産の軟骨魚。全長2メートルに達する。形はエイに似て背部は暗褐色。南日本沿岸の砂地にすむ。皮は鮫鑢さめやすり、肉は蒲鉾かまぼこの材料。

かずさ‐もめん【上総木綿】カヅサ‥

上総国で産するもめん。丈の短いところから、「上総木綿で丈(情)がない」の地口じぐちに用いた。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「当世をつくす通人は、粗服をだてとして、―のきものに、地あらき麻の羽織なぞをこのむ」

⇒かずさ【上総】

ガス‐しちりん【ガス七厘】

(明治から大正期の語)ガス焜炉こんろ。夏目漱石、門「瓦斯七里を置いた板の間に蹲踞しゃがんでゐる下女に」

ガス‐しつ【ガス室】

毒ガスを注入し大量殺害を行うための部屋。

ガス‐じま【瓦斯縞】

ガス糸で織った木綿の縞織物。

ガス‐しゃだんき【ガス遮断器】

電気絶縁にガス(SF6)を用いた遮断器。小型で静かなため多用される。

ガス‐じゅう【ガス銃】

ガス弾を発射する銃。

かず‐しら‐ず【数知らず】

数を知り得ないほど。たくさん。また、はなはだしく。非常に。栄華物語玉の村菊「このたびの御即位、御禊、大嘗会などのほどのことども、すべて―珍し」

かす‐じる【糟汁・粕汁】

酒の糟をすって加えた味噌汁。実みには塩鮭・塩鰤しおぶり・野菜などを用いる。〈[季]冬〉

かず‐しれ‐ず【数知れず】

(→)「かずしらず」に同じ。

かす‐ず【粕酢・糟酢】

酒粕を原料とした醸造酢。江戸末期より製造が始まり、鮨によく用いる。→酢

かず・すカヅス

〔他四〕

(上代東国方言)「かどわかす」意という。万葉集14「足柄あしがりのわをかけ山の穀かずの木の吾を―・さねも穀割さかずとも」

ガス‐ステーション【gas station】

(→)ガソリン‐スタンドに同じ。

ガス‐ストーブ【gas stove】

ガスを燃料とするストーブ。夏目漱石、門「奇麗な茶色の瓦斯暖炉ガスストーヴには火がまだ焚いてなかつた」

ガス‐せい【ガス井】

天然ガスを噴出する井戸。

ガス‐ぜつえん【ガス絶縁】

ガス(SF6)を用いる電気絶縁。

かず‐せった【数雪駄】

大量につくった安物の雪駄。好色一代男2「高崎足袋筒短かに、―を履き」

かず‐せん【家頭銭】カヅ‥

金粉・銀粉を塗った銭。昔、将軍家の誕生などの慶事に父銭・母銭とともに鋳造した。

かず‐そ・う【数添ふ】‥ソフ

[一]〔自四〕

数がふえる。多くなる。源氏物語紅葉賀「御年の―・ふしるしなめりかし」

[二]〔他下二〕

数を増す。ふやす。新勅撰和歌集神祇「八重榊しげき恵みの―・へて」

ガス‐そう【ガス層】

〔地〕(gas reservoir)油層の上部を占める天然ガスを溶かした水の層。

カスター【caster】

塩・胡椒・芥子からし・ソースなどを入れた小壜びんをまとめて置く台。洋食の食卓用の器具。キャスター。

ガスター【Gaster】

(→)ファモチジンの商品名。

カスタード【custard】

牛乳・卵・砂糖・香料をまぜたもの。また、これを焼いたり蒸したりして固めた洋菓子。

⇒カスタード‐クリーム【custard cream】

⇒カスタード‐プディング【custard pudding】

カスタード‐クリーム【custard cream】

カスタードに小麦粉またはコーン‐スターチを加えて煮て、とろみをつけたもの。シュー‐クリームなどに用いる。

⇒カスタード【custard】

カスタード‐プディング【custard pudding】

プディングの一種。カラメル状のソースを菓子型の底に固めてカスタードを流しこみ、蒸しまたは蒸し焼きにした洋菓子。冷やして供する。カスタード‐プリン。プリン。

⇒カスタード【custard】

ガス‐タービン【gas turbine】

高温高圧の燃焼ガスによって駆動されるタービンの総称。

ガス‐だい【ガス台】

ガスこんろを載せたり組みこんだりしてある台。ガス‐テーブル。

かず‐たて【数立】

数差かずさしの時、串や枝などをさし入れる道具。

カスタネット【castanets イギリス・castañeta スペイン】

(castaña スペイン(栗の実)の指小辞から)スペイン系の打楽器。栗の実を二つに割ったような形をし、栗・橡とちなどの堅材や象牙で作る。柄のあるものは、柄を持って振り鳴らす。柄のないものは、紐を拇指に掛け、手のひらと指との間に挿んで打ち鳴らす。多くはギターとあわせてスペイン舞踊の伴奏に用いる。日本の「四つ竹」に似る。

カスタマー【customer】

顧客。

カスタマイズ【customize】

①既製品を注文に応じて改変すること。

②コンピューターの設定を利用者が必要や好みに応じて変えること。

カスタム【custom】

①客の注文に合わせてあること。特別仕様の。

②税関。関税。

⇒カスタム‐カー【custom car】

⇒カスタム‐メード【custom-made】

カスタム‐カー【custom car】

注文製の自動車。特別仕様車。

⇒カスタム【custom】

カスタム‐メード【custom-made】

特別注文で作ること。また、注文製の品。オーダー‐メード。

⇒カスタム【custom】

ガス‐だめ【ガス溜め】

(→)ガス‐ホルダーに同じ。

カスタリア【Kastalia】

アポロンの聖地デルフォイにある泉。アポロンの愛を拒んでこの泉に身を投じたニンフの名による称。

ガス‐だん【ガス弾】

毒ガスと炸薬とを充填じゅうてんし、炸裂さくれつの際、毒ガスをまき散らす砲弾または爆弾。

ガス‐タンク【gas tank】

(→)ガス‐ホルダーに同じ。

かず‐ぢゃわん【数茶碗】

茶会で、多人数の客へ同時に茶を供するとき、水屋でたてて出すのに用いる茶碗。同じデザインで10客・20客と揃える。

ガス‐ちゅうどく【ガス中毒】

有毒ガスの吸入によって起こる中毒。→一酸化炭素中毒→毒ガス

ガス‐ちりめん【瓦斯縮緬】

ガス糸で織った綿縮緬。

かず‐つか【数塚】

射場の弓立ゆだちの辺りに砂を盛って築いた小さい塚。当り矢の数をかぞえるために、矢を挿すところ。

かす‐づけ【糟漬・粕漬】

肉・魚または野菜を酒糟・味醂糟に漬けること。また、その漬けたもの。

カスティリア【Castilla】

スペイン中央部の高地。全国土の3分の1を占め、新カスティリア・旧カスティリアに分かれる。11世紀中葉、王国が建てられて以来、アラゴン王国と覇権を争い、13世紀にレオン王国と合併したのち、1479年アラゴン王国と合同、スペイン統一の中核をなすに至った。

カスティリョーネ【Baldassare Castiglione】

イタリアの著述家。外交官。主著「廷臣論」。(1478〜1529)

カスティリョーネ【Giuseppe Castiglione】

イタリアのイエズス会士・画家。中国名、郎世寧。1715年清に来て、康 ・雍正・乾隆の3帝の寵を蒙る。布教のかたわら、西洋の写実画法を伝え、自らも中国画法を学んで独特の折衷画風をつくり、馬の描写に秀でた。カスティリオーネ。(1688〜1766)

ガス‐テーブル

(和製語gas table)(→)ガス台に同じ。

・雍正・乾隆の3帝の寵を蒙る。布教のかたわら、西洋の写実画法を伝え、自らも中国画法を学んで独特の折衷画風をつくり、馬の描写に秀でた。カスティリオーネ。(1688〜1766)

ガス‐テーブル

(和製語gas table)(→)ガス台に同じ。

③両者の間をつなぎとめるもの。「子は―」

⇒かすがい‐じあん【鎹思案】

かすがい【春日井】‥ヰ

愛知県名古屋市の北東に隣接する市。産業は製紙・電機等。人口29万6千。

ガス‐かいき【瓦斯海気】

経緯たてよこともガス糸を用いて海気に模した綿織物。

かすがい‐じあん【鎹思案】カスガヒ‥

あれもこれも取りにがすまいとする考え。浄瑠璃、壇浦兜軍記「頼朝に出つくはさば本望遂げんと入込みし―の抜目なく」

⇒かすがい【鎹】

かすが‐がた【春日形】

春日神社にある石灯籠の形。→春日灯籠。

⇒かすが【春日】

かすが‐ごんげん【春日権現】

奈良市にある春日神社の祭神。藤原氏の氏神。興福寺の鎮守。春日大明神。春日明神。

⇒かすが【春日】

かすがごんげん‐げんき【春日権現験記】

奈良春日神社創建の由来と霊験とを20巻、全93場面に描いた豊麗な絵巻物。西園寺公衡きんひらの発願により、絵所預えどころあずかり高階隆兼たかしなたかかねが描き、1309年(延慶2)同社に奉納。伝統的な技法を集大成。鎌倉末期の代表的絵巻物。御物。春日験記。

⇒かすが【春日】

かすが‐じんじゃ【春日神社】

奈良市春日野町にある元官幣大社。祭神は武甕槌命たけみかずちのみこと・斎主命いわいぬしのみこと(経津主命)・天児屋根命あまのこやねのみこと・比売神ひめがみ。平城遷都後まもなく藤原氏により現在の地に創建され、以後ながくその氏神として尊崇された。二十二社の一つ。三社の一つとも称す。今は春日大社と称。

春日大社

提供:春日大社

③両者の間をつなぎとめるもの。「子は―」

⇒かすがい‐じあん【鎹思案】

かすがい【春日井】‥ヰ

愛知県名古屋市の北東に隣接する市。産業は製紙・電機等。人口29万6千。

ガス‐かいき【瓦斯海気】

経緯たてよこともガス糸を用いて海気に模した綿織物。

かすがい‐じあん【鎹思案】カスガヒ‥

あれもこれも取りにがすまいとする考え。浄瑠璃、壇浦兜軍記「頼朝に出つくはさば本望遂げんと入込みし―の抜目なく」

⇒かすがい【鎹】

かすが‐がた【春日形】

春日神社にある石灯籠の形。→春日灯籠。

⇒かすが【春日】

かすが‐ごんげん【春日権現】

奈良市にある春日神社の祭神。藤原氏の氏神。興福寺の鎮守。春日大明神。春日明神。

⇒かすが【春日】

かすがごんげん‐げんき【春日権現験記】

奈良春日神社創建の由来と霊験とを20巻、全93場面に描いた豊麗な絵巻物。西園寺公衡きんひらの発願により、絵所預えどころあずかり高階隆兼たかしなたかかねが描き、1309年(延慶2)同社に奉納。伝統的な技法を集大成。鎌倉末期の代表的絵巻物。御物。春日験記。

⇒かすが【春日】

かすが‐じんじゃ【春日神社】

奈良市春日野町にある元官幣大社。祭神は武甕槌命たけみかずちのみこと・斎主命いわいぬしのみこと(経津主命)・天児屋根命あまのこやねのみこと・比売神ひめがみ。平城遷都後まもなく藤原氏により現在の地に創建され、以後ながくその氏神として尊崇された。二十二社の一つ。三社の一つとも称す。今は春日大社と称。

春日大社

提供:春日大社

⇒かすが【春日】

かす‐かす

①果物などの、水分が乏しく味のないさま。

②すれすれのさま。「―のところで間に合う」

かず‐かず【数数】

①たくさん。多く。さまざま。「―の賞状」「―御苦労をおかけしました」

②一つ一つ。増鏡「心を尽したるよそほひども、―は筆にも及びがたし」

③(女房詞)かずのこ。

かすが‐せんあん【春日潜庵】

幕末・明治初期の儒学者。京都の人。久我こが家の臣。陽明学に傾倒し、佐藤一斎らと交遊。安政の大獄に連座し、禁錮。著「潜庵遺稿」など。(1811〜1878)

⇒かすが【春日】

かすが‐たいしゃ【春日大社】

「春日神社」参照。

⇒かすが【春日】

かすが‐づくり【春日造】

神社本殿の一形式。切妻造きりづまづくり・妻入り、正面の階段上に廂ひさし向拝ごはいを付し、棟に千木ちぎと堅魚木かつおぎとを設ける。奈良の春日神社本殿の形式。近畿地方に広く分布する。

春日造

⇒かすが【春日】

かす‐かす

①果物などの、水分が乏しく味のないさま。

②すれすれのさま。「―のところで間に合う」

かず‐かず【数数】

①たくさん。多く。さまざま。「―の賞状」「―御苦労をおかけしました」

②一つ一つ。増鏡「心を尽したるよそほひども、―は筆にも及びがたし」

③(女房詞)かずのこ。

かすが‐せんあん【春日潜庵】

幕末・明治初期の儒学者。京都の人。久我こが家の臣。陽明学に傾倒し、佐藤一斎らと交遊。安政の大獄に連座し、禁錮。著「潜庵遺稿」など。(1811〜1878)

⇒かすが【春日】

かすが‐たいしゃ【春日大社】

「春日神社」参照。

⇒かすが【春日】

かすが‐づくり【春日造】

神社本殿の一形式。切妻造きりづまづくり・妻入り、正面の階段上に廂ひさし向拝ごはいを付し、棟に千木ちぎと堅魚木かつおぎとを設ける。奈良の春日神社本殿の形式。近畿地方に広く分布する。

春日造

⇒かすが【春日】

かすが‐どうろう【春日灯籠】

春日神社の灯籠の形式。

㋐木製で、屋根は黒、格子は青で赤い柱のもの。本殿の前にある。

㋑石灯籠で、笠は六角または八角、大きくなくて蕨手がある。火袋は六角または四角で、雌雄の鹿、日月などを浮彫にする。全体に丈が高い。ふつう園芸上で春日灯籠とよばれ、二の鳥居付近に立つものの形式。→石灯籠(図)。

春日灯籠

⇒かすが【春日】

かすが‐どうろう【春日灯籠】

春日神社の灯籠の形式。

㋐木製で、屋根は黒、格子は青で赤い柱のもの。本殿の前にある。

㋑石灯籠で、笠は六角または八角、大きくなくて蕨手がある。火袋は六角または四角で、雌雄の鹿、日月などを浮彫にする。全体に丈が高い。ふつう園芸上で春日灯籠とよばれ、二の鳥居付近に立つものの形式。→石灯籠(図)。

春日灯籠

㋒釣灯籠の一形式。木または金属製で方形。春日神社の回廊や社殿前に釣った灯籠をかたどった。

⇒かすが【春日】

かすが‐とりい【春日鳥居】‥ヰ

春日神社の一の鳥居を典型とする鳥居の形式。笠木・島木は反らず、その端は垂直に切られ、額束がくづかをもち、柱の転びは小さい。→鳥居(図)。

⇒かすが【春日】

ガス‐カナキン【瓦斯金巾】

ガス糸をまぜて織った金巾。

かすが‐の【春日野】

奈良市の春日山西麓の野。若菜・鹿・ツツジの名所。飛火野とぶひの。(歌枕) 古今和歌集春「―の若菜つみにやしろたへの袖ふりはへて人のゆくらん」

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐いざかわ‐の‐みや【春日率川宮】‥カハ‥

開化天皇の皇居。奈良市本子守町率川の辺と伝える。

⇒かすが【春日】

かすがのおゆ【春日老】

万葉歌人。僧名、弁紀(弁基)。勅命により還俗、のち常陸介。常陸国風土記の編者とする説がある。生没年未詳。

かすが‐の‐しんぼく【春日の神木】

春日神社の神木。榊さかきを神体に擬した。平安時代から室町時代にかけて、興福寺の僧徒等が、意にみたぬことがあれば春日神社の神人と共にこれを捧げて京都に入り強訴ごうそした。このことを神木入洛・神木動座という。

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐つかい【春日使】‥ツカヒ

古代、春日祭に遣わされた勅使。神馬を奉献するために、藤原氏の近衛中将・少将があてられた。春日祭使。大鏡伊尹「―におはしまして」

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐つぼね【春日局】

①徳川家光の乳母。名は福。父は明智光秀の重臣斎藤利三。稲葉佐渡守正成の妻。稲葉正勝(のち小田原城主)らを生み離別、大奥に入る。家光を育て、その地位を堅固にし、大奥を統率。江戸湯島に天沢寺(のち麟祥院)を建立。(1579〜1643)

②福地桜痴作の戯曲。1891年(明治24)初演。活歴物の一つ。

かすが‐ばん【春日版】

平安後期から鎌倉時代にかけて興福寺・春日神社に関係して開版された経典類。広義には、江戸時代まで開版された仏書にもいう。

⇒かすが【春日】

かすが‐ふじおり【春日藤織】‥フヂ‥

奈良市から産出する絽ろ織物で、もと藤蔓ふじづるの繊維、のちに大麻・苧麻ちょまを原料としたもの。春日藤布とうふ。

⇒かすが【春日】

かすかべ【春日部】

埼玉県東部の市。新田義貞の家臣春日部氏の旧領。もと粕壁。日光街道の宿駅、古利根川の舟運により江戸との交易が行われた。たんす・桐箱などを特産。東京の衛星都市。人口23万9千。

かすが‐ぼん【春日盆】

高坏たかつきまたは平盆の一種。表を朱、裏を黒く塗って、螺鈿らでんなどを施したもの。

⇒かすが【春日】

かすが‐まい【春日舞】‥マヒ

春日神社で、巫女の奏する神楽舞。

⇒かすが【春日】

かすが‐まさじ【春日政治】‥ヂ

国語学者。長野県生れ。奈良女高師・九大教授。訓点語を研究。著「西大寺本金光明最勝王経古点の国語学的研究」など。(1878〜1962)

⇒かすが【春日】

かすが‐まつり【春日祭】

春日神社の祭礼。昔は陰暦2月・11月の上の申さるの日に行われ、申祭さるまつりといわれた。今は3月13日。藤原氏の氏神であったから、盛大な祭礼が行われた。賀茂祭・石清水祭と共に三勅祭の一つ。かすがさい。〈[季]春〉

⇒かすが【春日】

かすが‐まんじゅう【春日饅頭】‥ヂユウ

小判形の饅頭。上面に桧葉ひばの模様を焼きつけたもの。不祝儀に用いる。春日野饅頭。しのぶまんじゅう。

⇒かすが【春日】

かすが‐まんだら【春日曼荼羅】

春日神社の信仰礼拝の対象物として、春日神社の祭神またはその社地などを描いた曼荼羅。密教の曼荼羅風に春日の本地仏を描いた尊像曼荼羅もあるが、神鹿(神鏡を伴う)のみの鹿曼荼羅、春日神社の神域を鳥瞰風に描いた宮曼荼羅が多い。鎌倉・室町時代に流行。

⇒かすが【春日】

かすが‐みょうじん【春日明神】‥ミヤウ‥

(→)春日権現ごんげんに同じ。

⇒かすが【春日】

かすが‐やま【春日山】

春日神社の東にある山。南は高円たかまど山に連なる。奈良公園の一部。最高峰は花山と称し、標高497メートル。

春日山

撮影:的場 啓

㋒釣灯籠の一形式。木または金属製で方形。春日神社の回廊や社殿前に釣った灯籠をかたどった。

⇒かすが【春日】

かすが‐とりい【春日鳥居】‥ヰ

春日神社の一の鳥居を典型とする鳥居の形式。笠木・島木は反らず、その端は垂直に切られ、額束がくづかをもち、柱の転びは小さい。→鳥居(図)。

⇒かすが【春日】

ガス‐カナキン【瓦斯金巾】

ガス糸をまぜて織った金巾。

かすが‐の【春日野】

奈良市の春日山西麓の野。若菜・鹿・ツツジの名所。飛火野とぶひの。(歌枕) 古今和歌集春「―の若菜つみにやしろたへの袖ふりはへて人のゆくらん」

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐いざかわ‐の‐みや【春日率川宮】‥カハ‥

開化天皇の皇居。奈良市本子守町率川の辺と伝える。

⇒かすが【春日】

かすがのおゆ【春日老】

万葉歌人。僧名、弁紀(弁基)。勅命により還俗、のち常陸介。常陸国風土記の編者とする説がある。生没年未詳。

かすが‐の‐しんぼく【春日の神木】

春日神社の神木。榊さかきを神体に擬した。平安時代から室町時代にかけて、興福寺の僧徒等が、意にみたぬことがあれば春日神社の神人と共にこれを捧げて京都に入り強訴ごうそした。このことを神木入洛・神木動座という。

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐つかい【春日使】‥ツカヒ

古代、春日祭に遣わされた勅使。神馬を奉献するために、藤原氏の近衛中将・少将があてられた。春日祭使。大鏡伊尹「―におはしまして」

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐つぼね【春日局】

①徳川家光の乳母。名は福。父は明智光秀の重臣斎藤利三。稲葉佐渡守正成の妻。稲葉正勝(のち小田原城主)らを生み離別、大奥に入る。家光を育て、その地位を堅固にし、大奥を統率。江戸湯島に天沢寺(のち麟祥院)を建立。(1579〜1643)

②福地桜痴作の戯曲。1891年(明治24)初演。活歴物の一つ。

かすが‐ばん【春日版】

平安後期から鎌倉時代にかけて興福寺・春日神社に関係して開版された経典類。広義には、江戸時代まで開版された仏書にもいう。

⇒かすが【春日】

かすが‐ふじおり【春日藤織】‥フヂ‥

奈良市から産出する絽ろ織物で、もと藤蔓ふじづるの繊維、のちに大麻・苧麻ちょまを原料としたもの。春日藤布とうふ。

⇒かすが【春日】

かすかべ【春日部】

埼玉県東部の市。新田義貞の家臣春日部氏の旧領。もと粕壁。日光街道の宿駅、古利根川の舟運により江戸との交易が行われた。たんす・桐箱などを特産。東京の衛星都市。人口23万9千。

かすが‐ぼん【春日盆】

高坏たかつきまたは平盆の一種。表を朱、裏を黒く塗って、螺鈿らでんなどを施したもの。

⇒かすが【春日】

かすが‐まい【春日舞】‥マヒ

春日神社で、巫女の奏する神楽舞。

⇒かすが【春日】

かすが‐まさじ【春日政治】‥ヂ

国語学者。長野県生れ。奈良女高師・九大教授。訓点語を研究。著「西大寺本金光明最勝王経古点の国語学的研究」など。(1878〜1962)

⇒かすが【春日】

かすが‐まつり【春日祭】

春日神社の祭礼。昔は陰暦2月・11月の上の申さるの日に行われ、申祭さるまつりといわれた。今は3月13日。藤原氏の氏神であったから、盛大な祭礼が行われた。賀茂祭・石清水祭と共に三勅祭の一つ。かすがさい。〈[季]春〉

⇒かすが【春日】

かすが‐まんじゅう【春日饅頭】‥ヂユウ

小判形の饅頭。上面に桧葉ひばの模様を焼きつけたもの。不祝儀に用いる。春日野饅頭。しのぶまんじゅう。

⇒かすが【春日】

かすが‐まんだら【春日曼荼羅】

春日神社の信仰礼拝の対象物として、春日神社の祭神またはその社地などを描いた曼荼羅。密教の曼荼羅風に春日の本地仏を描いた尊像曼荼羅もあるが、神鹿(神鏡を伴う)のみの鹿曼荼羅、春日神社の神域を鳥瞰風に描いた宮曼荼羅が多い。鎌倉・室町時代に流行。

⇒かすが【春日】

かすが‐みょうじん【春日明神】‥ミヤウ‥

(→)春日権現ごんげんに同じ。

⇒かすが【春日】

かすが‐やま【春日山】

春日神社の東にある山。南は高円たかまど山に連なる。奈良公園の一部。最高峰は花山と称し、標高497メートル。

春日山

撮影:的場 啓

⇒かすが【春日】

かすが‐やま【春日山】

新潟県上越市高田の北西にある山。上杉謙信の城址がある。

カスカラ‐サグラダ【cáscara sagrada スペイン】

(神聖な樹皮の意)北米カリフォルニア産クロウメモドキ属植物の皮を採取したもの。腸管内で次第に分解してアントラキノン誘導体などを遊離し、大腸の蠕動ぜんどうを刺激する。緩下剤。→くろうめもどき

かすが‐りゅうじん【春日竜神】

能。明恵上人が春日神社に参り、竜神に奇瑞を見せられて、天竺に渡るのを思い留まる。

⇒かすが【春日】

かすが‐わかみや‐じんじゃ【春日若宮神社】

春日神社の南にある同社の摂社の一つ。祭神は天児屋根命の子天押雲根命あまのおしくもねのみこと。1135年(保延1)創建とされる。御祭おんまつりと呼ばれる例祭が12月17日に行われる。

春日若宮神社

撮影:的場 啓

⇒かすが【春日】

かすが‐やま【春日山】

新潟県上越市高田の北西にある山。上杉謙信の城址がある。

カスカラ‐サグラダ【cáscara sagrada スペイン】

(神聖な樹皮の意)北米カリフォルニア産クロウメモドキ属植物の皮を採取したもの。腸管内で次第に分解してアントラキノン誘導体などを遊離し、大腸の蠕動ぜんどうを刺激する。緩下剤。→くろうめもどき

かすが‐りゅうじん【春日竜神】

能。明恵上人が春日神社に参り、竜神に奇瑞を見せられて、天竺に渡るのを思い留まる。

⇒かすが【春日】

かすが‐わかみや‐じんじゃ【春日若宮神社】

春日神社の南にある同社の摂社の一つ。祭神は天児屋根命の子天押雲根命あまのおしくもねのみこと。1135年(保延1)創建とされる。御祭おんまつりと呼ばれる例祭が12月17日に行われる。

春日若宮神社

撮影:的場 啓

春日若宮神社御祭(1)

撮影:的場 啓

春日若宮神社御祭(1)

撮影:的場 啓

春日若宮神社御祭(2)

提供:春日大社

春日若宮神社御祭(2)

提供:春日大社

⇒かすが【春日】

ガス‐かん【ガス管】‥クワン

都市ガスその他の気体を導く管。ガス‐パイプ。

かずきカヅキ

魚を突いて捕らえる具。もり・やすの類。かなつき。山家集「宇治川の早瀬落ち舞ふ漁りょう舟の―にちがふ鯉のむらまけ」

かずき【被き・被衣】カヅキ

①頭をおおうこと。頭にのせること。玄々集「―せん袂は雨にいかがせし」

②(→)衣被きぬかずき1に同じ。

③買いかぶること。だまされること。転じて、損害。胆大小心録「買うては皆―のあまたるき人なり」

⇒かずき‐ぞめ【被衣初め】

⇒かずき‐もの【被き物】

かずき【潜き】カヅキ

水中にもぐること。また、その人。古事記中「淡海おうみの海に―せな」

⇒かずき‐め【潜き女】

ガス‐きかん【ガス機関】‥クワン

内燃機関の一種。可燃性ガスを空気と適当に混合してシリンダー内で圧縮した後点火し、その爆発燃焼によってピストンを往復運動させ、動力を発生させる機関。ガス‐エンジン。ガス発動機。

かずき‐ぞめ【被衣初め】カヅキ‥

江戸時代、京都で女子5歳から7歳の頃、初めて被衣を着ける儀式。11月の吉日に行なった。

⇒かずき【被き・被衣】

かずき‐め【潜き女】カヅキ‥

水中にもぐって魚介などをとる女。女の海人あま。玄々集「難波江の年ふるよりは紀の国のしららの浜の―にせむ」

⇒かずき【潜き】

かずき‐もの【被き物】カヅキ‥

①頭にかぶるもの。かぶりもの。

②買いかぶった品物。いっぱいくわされた品物。世間胸算用3「大晦日の編笠は―」

⇒かずき【被き・被衣】

かす‐きゃく【糟客】

客の中の屑。商売上利益の少ない客。金を持たない客。浄瑠璃、心中二枚絵草紙「拙者が様な見る影もない―がたつた一人」

かず・く【被く】カヅク

[一]〔他四〕

(「潜かずく」と同源で、頭から水をかぶる意が原義。転じて、ものを自身の上にのせかぶる意)

①頭にのせる。頭にかぶる。源氏物語手習「頭つきはいと白きに黒きものを―・きて」。拾遺和歌集冬「時雨ゆゑ―・くたもとをよそ人は紅葉をはらふ袖かとや見む」。平家物語1「―・きたるきぬをうちのけたるを見れば」

②貴人から賞として賜った衣類を肩にかける。源氏物語若菜上「禄の唐櫃に寄りて一つづつ取りて次々賜ふ。白きものどもをしなじな―・きて」

③損失・責任などを引き受ける。しょいこむ。好色一代女5「新茶入・新筆の絵を―・きながら、その家にてよきものになりぬ」。好色五人女2「闇にても人はかしこく老いたる姿を―・かず」

[二]〔他下二〕

⇒かずける(下一)

かず・く【潜く】カヅク

[一]〔自四〕

①水中にくぐり入る。もぐる。古事記中「みほ鳥の―・き息づき」

②水中にもぐって貝・海藻などを取る。万葉集11「伊勢のあまの朝な夕なに―・くとふあはびの貝の片思もひにして」

[二]〔他下二〕

水にもぐらせる。また、水にもぐらせて魚などを取らせる。万葉集19「早き瀬に鵜を―・けつつ月に日にしかしあそばね」

が‐ずく【我尽】‥ヅク

互いに意地を張りあうこと。意地ずく。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―になればなほ入れじ」

かす‐くげ【糟公家】

数えるに足らぬ公家。つまらぬ公家。公家をののしっていう語。

かず‐ぐそく【数具足】

数物かずものの具足。大量につくった安物の具足。

ガス‐クロマトグラフィー【gas chromatography】

「クロマトグラフィー」参照。

かす‐げ【糟毛】

①馬の毛色の名。灰色に白いさし毛のまじったもの。平家物語9「目―といふきこゆる名馬」

②白髪まじりの頭髪。糟尾。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「撥鬢ばちびん―の親仁おやじ」

カスケード‐シャワー【cascade shower】

(カスケードは小さい滝の意)宇宙線が物質層を通過する時、電子が光子を作り、その光子が陰電子と陽電子との対を作るくりかえしによって、段階的に多数の電子対を作り出す現象。ウィルソン霧箱の中で実験的に見ることができ、あたかもシャワーのように見える。

カスケード‐はんのう【カスケード反応】‥オウ

(cascade reaction)微小な外部からのシグナルが引き金となって、調節物質群が順次連鎖的に活性化され、信号が増幅される反応。血糖調節反応や血液凝固反応の類。

か‐すけごう【加助郷】‥ガウ

江戸時代、街道の往来が激増して従来の助郷だけでは人馬の負担が過重になったため、新たに追加された助郷。増まし助郷。

かずけ‐ごと【託け言】カヅケ‥

かこつけごと。口実。

かすけ・し【幽けし】

〔形ク〕

(→)「かそけし」に同じ。

かすけ‐そうどう【加助騒動】‥サウ‥

1686年(貞享3)、信州松本藩領で起きた年貢減免を要求する一揆。庄屋多田加助が頭取と見なされた。領内の百姓が松本城下へ強訴したため藩は要求を認めるが、のち一転して加助らを磔はりつけや獄門に処した。嘉助騒動。

ガス‐けつ【ガス欠】

自動車のガソリンが切れること。

ガスケット【gasket】

①〔機〕薄板状のパッキング。

②たたんだ帆を帆桁に縛るための細い綱。

かずけ‐もの【被け物】カヅケ‥

①功を賞し労をねぎらうために賜う物。禄ろく。宇津保物語俊蔭「―の事せさせ給へ」

②芸人の芸を賞して与える金銭。纏頭てんとう。祝儀。

③ごまかし物。浮世草子、色里三所世帯「さもしく―にはあらず」

かず・ける【被ける】カヅケル

〔他下一〕[文]かづ・く(下二)

①頭にかぶらせる。伊勢物語集「まどゐする身に散りかかるもみぢ葉は風の―・くる錦なりけり」

②祝儀や褒美として衣類をその人の肩にかけさせる。かずけものを与える。伊勢物語「いへとうじ盃ささせて女のさうぞく―・けむとす」

③かこつける。ことよせる。三体詩絶句抄「さて病に―・けて御とも申して」

④いやがるものなどを押しつける。責任などを転嫁する。日本永代蔵1「利徳はだまりて、損は親方に―・け」。滑稽本、続膝栗毛「あんな不景気なしろものを―・けようとは」。「罪を他人に―・ける」

かずけ‐わた【被け綿】カヅケ‥

御仏名おぶつみょうの時、禄として導師や僧に賜った綿。蔵人が導師以下の肩にかける。

ガス‐こうかん【ガス交換】‥カウクワン

呼吸に際して行われる酸素と二酸化炭素ガスの交換。外呼吸(肺呼吸)では肺胞壁を通して吸気の酸素と血液中の二酸化炭素の交換が行われて呼気が形成され、内呼吸(組織呼吸)では毛細血管壁を通して血液中の酸素と組織液内の二酸化炭素とが交換される。

ガス‐コークス【Gaskoks ドイツ・gas-coke イギリス】

石炭を乾留して石炭ガスを製造する際にできるコークス。

かす‐ごめ【醅】

濁り酒。もろみ。〈倭名類聚鈔16〉

ガス‐こんろ【ガス焜炉】

ガスを燃料とする焜炉。ガスレンジ。

かずさ【上総】カヅサ

(カミツフサの転)旧国名。今の千葉県の中央部。

⇒かずさ‐しりがい【上総鞦】

⇒かずさ‐ぼり【上総掘り】

⇒かずさ‐もめん【上総木綿】

かず‐さし【数差】

賭射のりゆみ・競馬・相撲・歌合・根合などの勝負を行う時、勝った回数を計るために数取りの串または枝を数立てにさし入れること。また、その用具や人。籌刺。栄華物語根合「―のすはまどもなど、心々にいとをかし」

かずさ‐しりがい【上総鞦】カヅサ‥

上総国で産した種々の色で染めた鞦。平家物語5「忠清はにげの馬にぞ乗りにける―かけてかひなし」

⇒かずさ【上総】

かずさ‐ぼり【上総掘り】カヅサ‥

上総地方で始まった井戸掘りの技術。割り竹を長く継いだ「へね竹」を数人で操作して掘削。明治以後は国内で油井の掘削にも用いられた。

⇒かずさ【上総】

かす‐ざむらい【糟侍】‥ザムラヒ

数えるに足らぬ侍。つまらぬ侍。侍をののしっていう語。浄瑠璃、浦島年代記「ヤア―のねだりもの」

かす‐ざめ【糟鮫】

カスザメ科の海産の軟骨魚。全長2メートルに達する。形はエイに似て背部は暗褐色。南日本沿岸の砂地にすむ。皮は鮫鑢さめやすり、肉は蒲鉾かまぼこの材料。

かずさ‐もめん【上総木綿】カヅサ‥

上総国で産するもめん。丈の短いところから、「上総木綿で丈(情)がない」の地口じぐちに用いた。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「当世をつくす通人は、粗服をだてとして、―のきものに、地あらき麻の羽織なぞをこのむ」

⇒かずさ【上総】

ガス‐しちりん【ガス七厘】

(明治から大正期の語)ガス焜炉こんろ。夏目漱石、門「瓦斯七里を置いた板の間に蹲踞しゃがんでゐる下女に」

ガス‐しつ【ガス室】

毒ガスを注入し大量殺害を行うための部屋。

ガス‐じま【瓦斯縞】

ガス糸で織った木綿の縞織物。

ガス‐しゃだんき【ガス遮断器】

電気絶縁にガス(SF6)を用いた遮断器。小型で静かなため多用される。

ガス‐じゅう【ガス銃】

ガス弾を発射する銃。

かず‐しら‐ず【数知らず】

数を知り得ないほど。たくさん。また、はなはだしく。非常に。栄華物語玉の村菊「このたびの御即位、御禊、大嘗会などのほどのことども、すべて―珍し」

かす‐じる【糟汁・粕汁】

酒の糟をすって加えた味噌汁。実みには塩鮭・塩鰤しおぶり・野菜などを用いる。〈[季]冬〉

かず‐しれ‐ず【数知れず】

(→)「かずしらず」に同じ。

かす‐ず【粕酢・糟酢】

酒粕を原料とした醸造酢。江戸末期より製造が始まり、鮨によく用いる。→酢

かず・すカヅス

〔他四〕

(上代東国方言)「かどわかす」意という。万葉集14「足柄あしがりのわをかけ山の穀かずの木の吾を―・さねも穀割さかずとも」

ガス‐ステーション【gas station】

(→)ガソリン‐スタンドに同じ。

ガス‐ストーブ【gas stove】

ガスを燃料とするストーブ。夏目漱石、門「奇麗な茶色の瓦斯暖炉ガスストーヴには火がまだ焚いてなかつた」

ガス‐せい【ガス井】

天然ガスを噴出する井戸。

ガス‐ぜつえん【ガス絶縁】

ガス(SF6)を用いる電気絶縁。

かず‐せった【数雪駄】

大量につくった安物の雪駄。好色一代男2「高崎足袋筒短かに、―を履き」

かず‐せん【家頭銭】カヅ‥

金粉・銀粉を塗った銭。昔、将軍家の誕生などの慶事に父銭・母銭とともに鋳造した。

かず‐そ・う【数添ふ】‥ソフ

[一]〔自四〕

数がふえる。多くなる。源氏物語紅葉賀「御年の―・ふしるしなめりかし」

[二]〔他下二〕

数を増す。ふやす。新勅撰和歌集神祇「八重榊しげき恵みの―・へて」

ガス‐そう【ガス層】

〔地〕(gas reservoir)油層の上部を占める天然ガスを溶かした水の層。

カスター【caster】

塩・胡椒・芥子からし・ソースなどを入れた小壜びんをまとめて置く台。洋食の食卓用の器具。キャスター。

ガスター【Gaster】

(→)ファモチジンの商品名。

カスタード【custard】

牛乳・卵・砂糖・香料をまぜたもの。また、これを焼いたり蒸したりして固めた洋菓子。

⇒カスタード‐クリーム【custard cream】

⇒カスタード‐プディング【custard pudding】

カスタード‐クリーム【custard cream】

カスタードに小麦粉またはコーン‐スターチを加えて煮て、とろみをつけたもの。シュー‐クリームなどに用いる。

⇒カスタード【custard】

カスタード‐プディング【custard pudding】

プディングの一種。カラメル状のソースを菓子型の底に固めてカスタードを流しこみ、蒸しまたは蒸し焼きにした洋菓子。冷やして供する。カスタード‐プリン。プリン。

⇒カスタード【custard】

ガス‐タービン【gas turbine】

高温高圧の燃焼ガスによって駆動されるタービンの総称。

ガス‐だい【ガス台】

ガスこんろを載せたり組みこんだりしてある台。ガス‐テーブル。

かず‐たて【数立】

数差かずさしの時、串や枝などをさし入れる道具。

カスタネット【castanets イギリス・castañeta スペイン】

(castaña スペイン(栗の実)の指小辞から)スペイン系の打楽器。栗の実を二つに割ったような形をし、栗・橡とちなどの堅材や象牙で作る。柄のあるものは、柄を持って振り鳴らす。柄のないものは、紐を拇指に掛け、手のひらと指との間に挿んで打ち鳴らす。多くはギターとあわせてスペイン舞踊の伴奏に用いる。日本の「四つ竹」に似る。

カスタマー【customer】

顧客。

カスタマイズ【customize】

①既製品を注文に応じて改変すること。

②コンピューターの設定を利用者が必要や好みに応じて変えること。

カスタム【custom】

①客の注文に合わせてあること。特別仕様の。

②税関。関税。

⇒カスタム‐カー【custom car】

⇒カスタム‐メード【custom-made】

カスタム‐カー【custom car】

注文製の自動車。特別仕様車。

⇒カスタム【custom】

カスタム‐メード【custom-made】

特別注文で作ること。また、注文製の品。オーダー‐メード。

⇒カスタム【custom】

ガス‐だめ【ガス溜め】

(→)ガス‐ホルダーに同じ。

カスタリア【Kastalia】

アポロンの聖地デルフォイにある泉。アポロンの愛を拒んでこの泉に身を投じたニンフの名による称。

ガス‐だん【ガス弾】

毒ガスと炸薬とを充填じゅうてんし、炸裂さくれつの際、毒ガスをまき散らす砲弾または爆弾。

ガス‐タンク【gas tank】

(→)ガス‐ホルダーに同じ。

かず‐ぢゃわん【数茶碗】

茶会で、多人数の客へ同時に茶を供するとき、水屋でたてて出すのに用いる茶碗。同じデザインで10客・20客と揃える。

ガス‐ちゅうどく【ガス中毒】

有毒ガスの吸入によって起こる中毒。→一酸化炭素中毒→毒ガス

ガス‐ちりめん【瓦斯縮緬】

ガス糸で織った綿縮緬。

かず‐つか【数塚】

射場の弓立ゆだちの辺りに砂を盛って築いた小さい塚。当り矢の数をかぞえるために、矢を挿すところ。

かす‐づけ【糟漬・粕漬】

肉・魚または野菜を酒糟・味醂糟に漬けること。また、その漬けたもの。

カスティリア【Castilla】

スペイン中央部の高地。全国土の3分の1を占め、新カスティリア・旧カスティリアに分かれる。11世紀中葉、王国が建てられて以来、アラゴン王国と覇権を争い、13世紀にレオン王国と合併したのち、1479年アラゴン王国と合同、スペイン統一の中核をなすに至った。

カスティリョーネ【Baldassare Castiglione】

イタリアの著述家。外交官。主著「廷臣論」。(1478〜1529)

カスティリョーネ【Giuseppe Castiglione】

イタリアのイエズス会士・画家。中国名、郎世寧。1715年清に来て、康

⇒かすが【春日】

ガス‐かん【ガス管】‥クワン

都市ガスその他の気体を導く管。ガス‐パイプ。

かずきカヅキ

魚を突いて捕らえる具。もり・やすの類。かなつき。山家集「宇治川の早瀬落ち舞ふ漁りょう舟の―にちがふ鯉のむらまけ」

かずき【被き・被衣】カヅキ

①頭をおおうこと。頭にのせること。玄々集「―せん袂は雨にいかがせし」

②(→)衣被きぬかずき1に同じ。

③買いかぶること。だまされること。転じて、損害。胆大小心録「買うては皆―のあまたるき人なり」

⇒かずき‐ぞめ【被衣初め】

⇒かずき‐もの【被き物】

かずき【潜き】カヅキ

水中にもぐること。また、その人。古事記中「淡海おうみの海に―せな」

⇒かずき‐め【潜き女】

ガス‐きかん【ガス機関】‥クワン

内燃機関の一種。可燃性ガスを空気と適当に混合してシリンダー内で圧縮した後点火し、その爆発燃焼によってピストンを往復運動させ、動力を発生させる機関。ガス‐エンジン。ガス発動機。

かずき‐ぞめ【被衣初め】カヅキ‥

江戸時代、京都で女子5歳から7歳の頃、初めて被衣を着ける儀式。11月の吉日に行なった。

⇒かずき【被き・被衣】

かずき‐め【潜き女】カヅキ‥

水中にもぐって魚介などをとる女。女の海人あま。玄々集「難波江の年ふるよりは紀の国のしららの浜の―にせむ」

⇒かずき【潜き】

かずき‐もの【被き物】カヅキ‥

①頭にかぶるもの。かぶりもの。

②買いかぶった品物。いっぱいくわされた品物。世間胸算用3「大晦日の編笠は―」

⇒かずき【被き・被衣】

かす‐きゃく【糟客】

客の中の屑。商売上利益の少ない客。金を持たない客。浄瑠璃、心中二枚絵草紙「拙者が様な見る影もない―がたつた一人」

かず・く【被く】カヅク

[一]〔他四〕

(「潜かずく」と同源で、頭から水をかぶる意が原義。転じて、ものを自身の上にのせかぶる意)

①頭にのせる。頭にかぶる。源氏物語手習「頭つきはいと白きに黒きものを―・きて」。拾遺和歌集冬「時雨ゆゑ―・くたもとをよそ人は紅葉をはらふ袖かとや見む」。平家物語1「―・きたるきぬをうちのけたるを見れば」

②貴人から賞として賜った衣類を肩にかける。源氏物語若菜上「禄の唐櫃に寄りて一つづつ取りて次々賜ふ。白きものどもをしなじな―・きて」

③損失・責任などを引き受ける。しょいこむ。好色一代女5「新茶入・新筆の絵を―・きながら、その家にてよきものになりぬ」。好色五人女2「闇にても人はかしこく老いたる姿を―・かず」

[二]〔他下二〕

⇒かずける(下一)

かず・く【潜く】カヅク

[一]〔自四〕

①水中にくぐり入る。もぐる。古事記中「みほ鳥の―・き息づき」

②水中にもぐって貝・海藻などを取る。万葉集11「伊勢のあまの朝な夕なに―・くとふあはびの貝の片思もひにして」

[二]〔他下二〕

水にもぐらせる。また、水にもぐらせて魚などを取らせる。万葉集19「早き瀬に鵜を―・けつつ月に日にしかしあそばね」

が‐ずく【我尽】‥ヅク

互いに意地を張りあうこと。意地ずく。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―になればなほ入れじ」

かす‐くげ【糟公家】

数えるに足らぬ公家。つまらぬ公家。公家をののしっていう語。

かず‐ぐそく【数具足】

数物かずものの具足。大量につくった安物の具足。

ガス‐クロマトグラフィー【gas chromatography】

「クロマトグラフィー」参照。

かす‐げ【糟毛】

①馬の毛色の名。灰色に白いさし毛のまじったもの。平家物語9「目―といふきこゆる名馬」

②白髪まじりの頭髪。糟尾。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「撥鬢ばちびん―の親仁おやじ」

カスケード‐シャワー【cascade shower】

(カスケードは小さい滝の意)宇宙線が物質層を通過する時、電子が光子を作り、その光子が陰電子と陽電子との対を作るくりかえしによって、段階的に多数の電子対を作り出す現象。ウィルソン霧箱の中で実験的に見ることができ、あたかもシャワーのように見える。

カスケード‐はんのう【カスケード反応】‥オウ

(cascade reaction)微小な外部からのシグナルが引き金となって、調節物質群が順次連鎖的に活性化され、信号が増幅される反応。血糖調節反応や血液凝固反応の類。

か‐すけごう【加助郷】‥ガウ

江戸時代、街道の往来が激増して従来の助郷だけでは人馬の負担が過重になったため、新たに追加された助郷。増まし助郷。

かずけ‐ごと【託け言】カヅケ‥

かこつけごと。口実。

かすけ・し【幽けし】

〔形ク〕

(→)「かそけし」に同じ。

かすけ‐そうどう【加助騒動】‥サウ‥

1686年(貞享3)、信州松本藩領で起きた年貢減免を要求する一揆。庄屋多田加助が頭取と見なされた。領内の百姓が松本城下へ強訴したため藩は要求を認めるが、のち一転して加助らを磔はりつけや獄門に処した。嘉助騒動。

ガス‐けつ【ガス欠】

自動車のガソリンが切れること。

ガスケット【gasket】

①〔機〕薄板状のパッキング。

②たたんだ帆を帆桁に縛るための細い綱。

かずけ‐もの【被け物】カヅケ‥

①功を賞し労をねぎらうために賜う物。禄ろく。宇津保物語俊蔭「―の事せさせ給へ」

②芸人の芸を賞して与える金銭。纏頭てんとう。祝儀。

③ごまかし物。浮世草子、色里三所世帯「さもしく―にはあらず」

かず・ける【被ける】カヅケル

〔他下一〕[文]かづ・く(下二)

①頭にかぶらせる。伊勢物語集「まどゐする身に散りかかるもみぢ葉は風の―・くる錦なりけり」

②祝儀や褒美として衣類をその人の肩にかけさせる。かずけものを与える。伊勢物語「いへとうじ盃ささせて女のさうぞく―・けむとす」

③かこつける。ことよせる。三体詩絶句抄「さて病に―・けて御とも申して」

④いやがるものなどを押しつける。責任などを転嫁する。日本永代蔵1「利徳はだまりて、損は親方に―・け」。滑稽本、続膝栗毛「あんな不景気なしろものを―・けようとは」。「罪を他人に―・ける」

かずけ‐わた【被け綿】カヅケ‥

御仏名おぶつみょうの時、禄として導師や僧に賜った綿。蔵人が導師以下の肩にかける。

ガス‐こうかん【ガス交換】‥カウクワン

呼吸に際して行われる酸素と二酸化炭素ガスの交換。外呼吸(肺呼吸)では肺胞壁を通して吸気の酸素と血液中の二酸化炭素の交換が行われて呼気が形成され、内呼吸(組織呼吸)では毛細血管壁を通して血液中の酸素と組織液内の二酸化炭素とが交換される。

ガス‐コークス【Gaskoks ドイツ・gas-coke イギリス】

石炭を乾留して石炭ガスを製造する際にできるコークス。

かす‐ごめ【醅】

濁り酒。もろみ。〈倭名類聚鈔16〉

ガス‐こんろ【ガス焜炉】

ガスを燃料とする焜炉。ガスレンジ。

かずさ【上総】カヅサ

(カミツフサの転)旧国名。今の千葉県の中央部。

⇒かずさ‐しりがい【上総鞦】

⇒かずさ‐ぼり【上総掘り】

⇒かずさ‐もめん【上総木綿】

かず‐さし【数差】

賭射のりゆみ・競馬・相撲・歌合・根合などの勝負を行う時、勝った回数を計るために数取りの串または枝を数立てにさし入れること。また、その用具や人。籌刺。栄華物語根合「―のすはまどもなど、心々にいとをかし」

かずさ‐しりがい【上総鞦】カヅサ‥

上総国で産した種々の色で染めた鞦。平家物語5「忠清はにげの馬にぞ乗りにける―かけてかひなし」

⇒かずさ【上総】

かずさ‐ぼり【上総掘り】カヅサ‥

上総地方で始まった井戸掘りの技術。割り竹を長く継いだ「へね竹」を数人で操作して掘削。明治以後は国内で油井の掘削にも用いられた。

⇒かずさ【上総】

かす‐ざむらい【糟侍】‥ザムラヒ

数えるに足らぬ侍。つまらぬ侍。侍をののしっていう語。浄瑠璃、浦島年代記「ヤア―のねだりもの」

かす‐ざめ【糟鮫】

カスザメ科の海産の軟骨魚。全長2メートルに達する。形はエイに似て背部は暗褐色。南日本沿岸の砂地にすむ。皮は鮫鑢さめやすり、肉は蒲鉾かまぼこの材料。

かずさ‐もめん【上総木綿】カヅサ‥

上総国で産するもめん。丈の短いところから、「上総木綿で丈(情)がない」の地口じぐちに用いた。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「当世をつくす通人は、粗服をだてとして、―のきものに、地あらき麻の羽織なぞをこのむ」

⇒かずさ【上総】

ガス‐しちりん【ガス七厘】

(明治から大正期の語)ガス焜炉こんろ。夏目漱石、門「瓦斯七里を置いた板の間に蹲踞しゃがんでゐる下女に」

ガス‐しつ【ガス室】

毒ガスを注入し大量殺害を行うための部屋。

ガス‐じま【瓦斯縞】

ガス糸で織った木綿の縞織物。

ガス‐しゃだんき【ガス遮断器】

電気絶縁にガス(SF6)を用いた遮断器。小型で静かなため多用される。

ガス‐じゅう【ガス銃】

ガス弾を発射する銃。

かず‐しら‐ず【数知らず】

数を知り得ないほど。たくさん。また、はなはだしく。非常に。栄華物語玉の村菊「このたびの御即位、御禊、大嘗会などのほどのことども、すべて―珍し」

かす‐じる【糟汁・粕汁】

酒の糟をすって加えた味噌汁。実みには塩鮭・塩鰤しおぶり・野菜などを用いる。〈[季]冬〉

かず‐しれ‐ず【数知れず】

(→)「かずしらず」に同じ。

かす‐ず【粕酢・糟酢】

酒粕を原料とした醸造酢。江戸末期より製造が始まり、鮨によく用いる。→酢

かず・すカヅス

〔他四〕

(上代東国方言)「かどわかす」意という。万葉集14「足柄あしがりのわをかけ山の穀かずの木の吾を―・さねも穀割さかずとも」

ガス‐ステーション【gas station】

(→)ガソリン‐スタンドに同じ。

ガス‐ストーブ【gas stove】

ガスを燃料とするストーブ。夏目漱石、門「奇麗な茶色の瓦斯暖炉ガスストーヴには火がまだ焚いてなかつた」

ガス‐せい【ガス井】

天然ガスを噴出する井戸。

ガス‐ぜつえん【ガス絶縁】

ガス(SF6)を用いる電気絶縁。

かず‐せった【数雪駄】

大量につくった安物の雪駄。好色一代男2「高崎足袋筒短かに、―を履き」

かず‐せん【家頭銭】カヅ‥

金粉・銀粉を塗った銭。昔、将軍家の誕生などの慶事に父銭・母銭とともに鋳造した。

かず‐そ・う【数添ふ】‥ソフ

[一]〔自四〕

数がふえる。多くなる。源氏物語紅葉賀「御年の―・ふしるしなめりかし」

[二]〔他下二〕

数を増す。ふやす。新勅撰和歌集神祇「八重榊しげき恵みの―・へて」

ガス‐そう【ガス層】

〔地〕(gas reservoir)油層の上部を占める天然ガスを溶かした水の層。

カスター【caster】

塩・胡椒・芥子からし・ソースなどを入れた小壜びんをまとめて置く台。洋食の食卓用の器具。キャスター。

ガスター【Gaster】

(→)ファモチジンの商品名。

カスタード【custard】

牛乳・卵・砂糖・香料をまぜたもの。また、これを焼いたり蒸したりして固めた洋菓子。

⇒カスタード‐クリーム【custard cream】

⇒カスタード‐プディング【custard pudding】

カスタード‐クリーム【custard cream】

カスタードに小麦粉またはコーン‐スターチを加えて煮て、とろみをつけたもの。シュー‐クリームなどに用いる。

⇒カスタード【custard】

カスタード‐プディング【custard pudding】

プディングの一種。カラメル状のソースを菓子型の底に固めてカスタードを流しこみ、蒸しまたは蒸し焼きにした洋菓子。冷やして供する。カスタード‐プリン。プリン。

⇒カスタード【custard】

ガス‐タービン【gas turbine】

高温高圧の燃焼ガスによって駆動されるタービンの総称。

ガス‐だい【ガス台】

ガスこんろを載せたり組みこんだりしてある台。ガス‐テーブル。

かず‐たて【数立】

数差かずさしの時、串や枝などをさし入れる道具。

カスタネット【castanets イギリス・castañeta スペイン】

(castaña スペイン(栗の実)の指小辞から)スペイン系の打楽器。栗の実を二つに割ったような形をし、栗・橡とちなどの堅材や象牙で作る。柄のあるものは、柄を持って振り鳴らす。柄のないものは、紐を拇指に掛け、手のひらと指との間に挿んで打ち鳴らす。多くはギターとあわせてスペイン舞踊の伴奏に用いる。日本の「四つ竹」に似る。

カスタマー【customer】

顧客。

カスタマイズ【customize】

①既製品を注文に応じて改変すること。

②コンピューターの設定を利用者が必要や好みに応じて変えること。

カスタム【custom】

①客の注文に合わせてあること。特別仕様の。

②税関。関税。

⇒カスタム‐カー【custom car】

⇒カスタム‐メード【custom-made】

カスタム‐カー【custom car】

注文製の自動車。特別仕様車。

⇒カスタム【custom】

カスタム‐メード【custom-made】

特別注文で作ること。また、注文製の品。オーダー‐メード。

⇒カスタム【custom】

ガス‐だめ【ガス溜め】

(→)ガス‐ホルダーに同じ。

カスタリア【Kastalia】

アポロンの聖地デルフォイにある泉。アポロンの愛を拒んでこの泉に身を投じたニンフの名による称。

ガス‐だん【ガス弾】

毒ガスと炸薬とを充填じゅうてんし、炸裂さくれつの際、毒ガスをまき散らす砲弾または爆弾。

ガス‐タンク【gas tank】

(→)ガス‐ホルダーに同じ。

かず‐ぢゃわん【数茶碗】

茶会で、多人数の客へ同時に茶を供するとき、水屋でたてて出すのに用いる茶碗。同じデザインで10客・20客と揃える。

ガス‐ちゅうどく【ガス中毒】

有毒ガスの吸入によって起こる中毒。→一酸化炭素中毒→毒ガス

ガス‐ちりめん【瓦斯縮緬】

ガス糸で織った綿縮緬。

かず‐つか【数塚】

射場の弓立ゆだちの辺りに砂を盛って築いた小さい塚。当り矢の数をかぞえるために、矢を挿すところ。

かす‐づけ【糟漬・粕漬】

肉・魚または野菜を酒糟・味醂糟に漬けること。また、その漬けたもの。

カスティリア【Castilla】

スペイン中央部の高地。全国土の3分の1を占め、新カスティリア・旧カスティリアに分かれる。11世紀中葉、王国が建てられて以来、アラゴン王国と覇権を争い、13世紀にレオン王国と合併したのち、1479年アラゴン王国と合同、スペイン統一の中核をなすに至った。

カスティリョーネ【Baldassare Castiglione】

イタリアの著述家。外交官。主著「廷臣論」。(1478〜1529)

カスティリョーネ【Giuseppe Castiglione】

イタリアのイエズス会士・画家。中国名、郎世寧。1715年清に来て、康 ・雍正・乾隆の3帝の寵を蒙る。布教のかたわら、西洋の写実画法を伝え、自らも中国画法を学んで独特の折衷画風をつくり、馬の描写に秀でた。カスティリオーネ。(1688〜1766)

ガス‐テーブル

(和製語gas table)(→)ガス台に同じ。

・雍正・乾隆の3帝の寵を蒙る。布教のかたわら、西洋の写実画法を伝え、自らも中国画法を学んで独特の折衷画風をつくり、馬の描写に秀でた。カスティリオーネ。(1688〜1766)

ガス‐テーブル

(和製語gas table)(→)ガス台に同じ。

広辞苑 ページ 3722 での【○歌人は居ながらにして名所を知る】単語。