複数辞典一括検索+![]()

![]()

てん‐し【天資】🔗⭐🔉

てん‐し【天資】

生れつき。天性。天稟てんぴん。

てん‐し【天賜】🔗⭐🔉

てん‐し【天賜】

①天からのたまもの。

②天子からのたまもの。

てん‐し【展翅】🔗⭐🔉

てん‐し【展翅】

標本を作るため、昆虫などの羽を水平にひろげること。「―板」

てん‐し【填詞】🔗⭐🔉

てん‐し【填詞】

中国の韻文の一体で、長短の句によって構成される歌曲。楽曲(調)に合わせて歌われたが、後に曲が失われて調名のみ残り、調に規定された長短の歌詞を填うめることからきた呼び名。中唐に興り、五代・宋に栄えた。唐の李白の「憶秦娥」「菩薩蛮」などは調名(詞牌)で、宋に入り91字以上の長調を生じた。詞。詩余。長短句。

てんじ【天治】‥ヂ🔗⭐🔉

てんじ【天治】‥ヂ

(テンチとも)[易緯]平安後期、崇徳天皇朝の年号。保安5年4月3日(1124年5月18日)改元、天治3年1月22日(1126年2月15日)大治に改元。

てん‐じ【天柱】‥ヂ🔗⭐🔉

てん‐じ【天柱】‥ヂ

(→)転手てんじゅに同じ。浄瑠璃、傾城反魂香「三味線の―に顔をすぢかひ身」

てん‐じ【天時】🔗⭐🔉

てん‐じ【天時】

①寒暑・昼夜など、自然にめぐって来て人事に関係ある時。

②中国で、陰陽五行説によって考えられためぐり合せ。自然にめぐってくる時機。

てん‐じ【天璽】🔗⭐🔉

てん‐じ【天璽】

天皇のしるしとして、歴代に伝える重宝。あまつしるし。

てん‐じ【点示】🔗⭐🔉

てん‐じ【点示】

一つ一つさし示すこと。指摘。

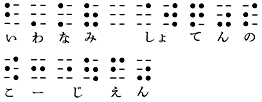

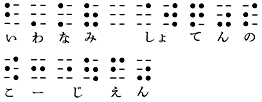

てん‐じ【点字】🔗⭐🔉

てん‐じ【点字】

紙面に突起した点を一定の方式に組み合わせた視覚障害者用の文字。現在世界各国に使用される3点2行の字は、1829年フランスのブライユの考案。指先で触れて読みとる。日本では、1890年(明治23)石川倉次(1858〜1945)が翻案したものが行われる。

点字

⇒てんじ‐としょかん【点字図書館】

⇒てんじ‐ブロック【点字ブロック】

⇒てんじ‐ゆうびんぶつ【点字郵便物】

⇒てんじ‐としょかん【点字図書館】

⇒てんじ‐ブロック【点字ブロック】

⇒てんじ‐ゆうびんぶつ【点字郵便物】

⇒てんじ‐としょかん【点字図書館】

⇒てんじ‐ブロック【点字ブロック】

⇒てんじ‐ゆうびんぶつ【点字郵便物】

⇒てんじ‐としょかん【点字図書館】

⇒てんじ‐ブロック【点字ブロック】

⇒てんじ‐ゆうびんぶつ【点字郵便物】

広辞苑 ページ 13649。