複数辞典一括検索+![]()

![]()

うんきゅう‐ほう【運弓法】‥ハフ🔗⭐🔉

うんきゅう‐ほう【運弓法】‥ハフ

弦楽器を演奏する際の弓の使い方。ボーイング。

うん‐きょう【雲鏡】‥キヤウ🔗⭐🔉

うん‐きょう【雲鏡】‥キヤウ

鏡を用いて雲の進行方向・速度を測る器械。

○運気を刎ねるうんきをはねる

首を斬り落とす。幸若舞曲、一満箱王「うんきをはねて捨つべし」

⇒うん‐き【運気】

うんけい【運慶】🔗⭐🔉

うんけい【運慶】

鎌倉初期の仏師。定朝じょうちょうの玄孫康慶の子。写実的で力強い様式をつくり上げ、その系統は鎌倉時代の彫刻界を支配した。代表作は興福寺北円堂の諸仏や快慶らと合作した東大寺南大門の仁王像など。( 〜1223)→慶派

うん‐けい【雲形】🔗⭐🔉

うん‐けい【雲形】

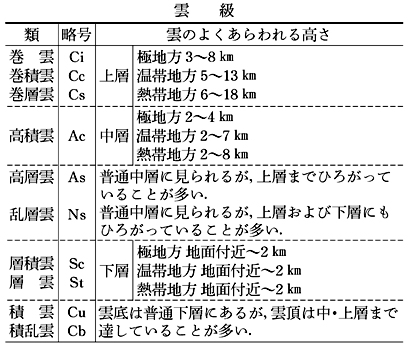

雲の形。→雲級。

⇒うんけい‐じょうぎ【雲形定規】

うん‐げい【雲霓】🔗⭐🔉

うん‐げい【雲霓】

雲と虹にじ。雨の降る前ぶれと雨後を意味する。また、雨のこと。

うんけい‐じょうぎ【雲形定規】‥ヂヤウ‥🔗⭐🔉

うんけい‐じょうぎ【雲形定規】‥ヂヤウ‥

⇒くもがたじょうぎ

⇒うん‐けい【雲形】

うん‐げん【繧繝・暈繝】🔗⭐🔉

うん‐げん【繧繝・暈繝】

(古くはウゲンとも)同色系統の濃淡を段層的に表し、さらにこれと対比的な他の色調の濃淡を組み合わせることによって、一種の立体感や装飾的効果を生みだす彩色法。唐代の中国で完成、日本では奈良時代から平安時代にかけて仏像・仏画の彩色装飾、建築・工芸品の彩色文様や染織に応用され、独特の発達をとげた。

⇒うんげん‐くもがた【繧繝雲形】

⇒うんげん‐にしき【繧繝錦】

⇒うんげん‐ばし【繧繝端】

⇒うんげん‐べり【繧繝縁】

うんげん‐くもがた【繧繝雲形】🔗⭐🔉

うんげん‐くもがた【繧繝雲形】

繧繝彩色でかいた雲形。

⇒うん‐げん【繧繝・暈繝】

広辞苑 ページ 2058。