複数辞典一括検索+![]()

![]()

か‐おう【花王】クワワウ🔗⭐🔉

か‐おう【花王】クワワウ

①花の中の最もすぐれたもの。

②牡丹ぼたんの異称。

か‐おう【花押・華押】クワアフ🔗⭐🔉

か‐おう【花押・華押】クワアフ

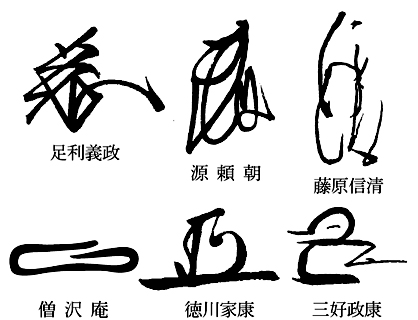

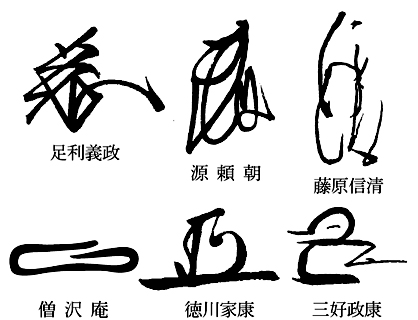

(花字の押字の意)署名の下に書く判。書判かきはんともいい、中世には判・判形はんぎょうと称した。初めは名を楷書体で自署したが、次第に草書体で書いた草名そうみょうとなり、さらに様式化したものが花押である。草名(例、信清)・二合体にごうたい(名の2字の各一部分を組み合わせて草書体に作ったもの。例、頼朝の頼の「束」と朝の「月」とを合わせたもの)・一字体(自己の名に関係なく、ある1字を選定して作ったもの。例、義政の、「慈」を作ったもの)・別用体(名字と関係ない別の形を利用したもの。例、三好政康)・明朝体(中国の明朝の字体式のもので、上下に線があるもの。安土桃山時代を経て江戸時代には武家は大部分この形をとった。例、家康)など。なお身分の低い者、無筆の者は、

のような簡単な形で花押に代用した。これを略押りゃくおうという。また平押ともいい禅僧などが用いた(例、沢庵)。鎌倉時代以降、花押の印章化が始まり、花押を版刻して墨を塗って押すものなどが現れ、次第にその数を増した。

花押

のような簡単な形で花押に代用した。これを略押りゃくおうという。また平押ともいい禅僧などが用いた(例、沢庵)。鎌倉時代以降、花押の印章化が始まり、花押を版刻して墨を塗って押すものなどが現れ、次第にその数を増した。

花押

のような簡単な形で花押に代用した。これを略押りゃくおうという。また平押ともいい禅僧などが用いた(例、沢庵)。鎌倉時代以降、花押の印章化が始まり、花押を版刻して墨を塗って押すものなどが現れ、次第にその数を増した。

花押

のような簡単な形で花押に代用した。これを略押りゃくおうという。また平押ともいい禅僧などが用いた(例、沢庵)。鎌倉時代以降、花押の印章化が始まり、花押を版刻して墨を塗って押すものなどが現れ、次第にその数を増した。

花押

か‐おう【禍殃】クワアウ🔗⭐🔉

か‐おう【禍殃】クワアウ

天災・火災などによるわざわい。災禍。

か‐おう【歌嘔・歌謳】🔗⭐🔉

か‐おう【歌嘔・歌謳】

①歌うこと。また、謡物。歌謡。

②声高く本をよむこと。

かおう【嘉応】🔗⭐🔉

かおう【嘉応】

[漢書]平安後期、高倉天皇朝の年号。仁安4年4月8日(1169年5月6日)改元、嘉応3年4月21日(1171年5月27日)承安に改元。

か‐おうきん【何応欽】🔗⭐🔉

広辞苑 ページ 3392。