複数辞典一括検索+![]()

![]()

きょう【今日】ケフ🔗⭐🔉

きょう【今日】ケフ

(現在の)この日。本日。こんにち。万葉集1「名張の山を―か越ゆらむ」。「昨日―」

⇒きょう‐あす【今日明日】

⇒きょう‐が‐ひ【今日が日】

⇒きょう‐きょう‐と【今日今日と】

⇒きょう‐ごと【今日毎】

⇒きょう‐このごろ【今日此の頃】

⇒きょう‐し‐も‐あれ【今日しもあれ】

⇒きょう‐の‐あき【今日の秋】

⇒きょう‐の‐いま【今日の今】

⇒きょう‐の‐こよい【今日の今宵】

⇒きょう‐の‐つき【今日の月】

⇒きょう‐の‐ひ【今日の日】

⇒きょう‐の‐むかし【今日の昔】

⇒きょう‐び【今日日】

⇒今日あって明日ない身

⇒今日か明日か

⇒今日という今日

⇒今日の情けは明日の仇

⇒今日の後に今日なし

⇒今日は人の身、明日は我が身

⇒今日を晴と

きょう【狭布】ケフ🔗⭐🔉

きょう【狭布】ケフ

古代、陸奥国から調進された、幅の狭い布。和歌に「狭布の細布ほそぬの」のごとくよまれ、その「狭布」は地名としてうけとられた。新撰六帖2「陸奥の―の郡こおりに織る布のせばきは人の心なりけり」

⇒きょう‐の‐さぬの【狭布の狭布】

⇒きょう‐の‐せばぬの【狭布の狭布】

⇒きょう‐の‐ほそぬの【狭布の細布】

きょう【凶】🔗⭐🔉

きょう【凶】

縁起・運のわるいこと。わざわい。不吉。↔吉

きょう【共】🔗⭐🔉

きょう【共】

共産主義・共産党の略。

きょう【匈】🔗⭐🔉

きょう【匈】

匈牙利ハンガリーの略。

きょう【孝】ケウ🔗⭐🔉

きょう【孝】ケウ

(呉音)

①孝こう。孝行。枕草子244「いみじく―なる人にて、遠き所に住ませじ」

②親の喪も。宇津保物語俊蔭「父かくれて三年…かひなくて三年の―を送る」

→こう(孝)

きょう【狂】キヤウ🔗⭐🔉

きょう【狂】キヤウ

①心の常態を失すること。

②一事に熱中して溺れること。また、その人。マニア。「野球―」

きょう【京】キヤウ🔗⭐🔉

きょう【羌】キヤウ🔗⭐🔉

きょう【羌】キヤウ

①殷代、異民族の総称。

②チベット系の遊牧民族。中国の西北辺、今の甘粛・青海・西蔵方面に拠り、漢代には西羌と呼ばれ、匈奴と連合して西境を侵す。五胡時代に後秦を建国。唐代には党項タングートの名であらわれ、11世紀には西夏を建てた。→五胡十六国(表)

きょう【峡】ケフ🔗⭐🔉

きょう【峡】ケフ

山・陸地などに挟まれた、せまく細長いところ。はざま。

きょう【強】キヤウ🔗⭐🔉

きょう【強】キヤウ

(呉音はゴウ)

①つよいこと。↔弱。

②(昔、中国で、気力強く物に惑わぬため、仕官に適する年齢としたからいう)40歳の異称。

③ある数のほかに切り捨てた端数のあること。実際はその数値よりもやや多いことを表す。「2メートル―」↔弱

きょう【教】ケウ🔗⭐🔉

きょう【教】ケウ

神仏などの教え。「キリスト―」

きょう【経】キヤウ🔗⭐🔉

きょう【経】キヤウ

(呉音。唐音はキン。梵語sūtra 修多羅の漢訳)

①仏の説いた教えを記したもの。契経。律・論を合わせて三蔵という。

②一切経・大蔵経という場合には律・論などを含めた仏典の総称。

③(仏教以外の)宗教の聖典。経典。「四書五―」

→けい(経)

きょう【卿】キヤウ🔗⭐🔉

きょう【卿】キヤウ

(呉音)

①律令制で、八省の長官。また、明治の太政官制で、各省の長官。

②大納言・中納言・参議・三位以上の人。大臣を公といい、総称して公卿くぎょうという。また、参議および三位以上の人の敬称。平家物語1「源三位頼政卿」

③英語の称号Lord,Sirの訳語。「チャーチル―」

→けい(卿)

きょう【境】キヤウ🔗⭐🔉

きょう【境】キヤウ

(呉音。漢音はケイ)

①さかい。くぎりめ。

②ところ。地域。

③おかれた状態。ありさま。「無我の―」

④〔仏〕認識作用の対象。または広く認識・価値判断の対象。六境(色・声しょう・香・味・触・法)。

きょう【橋】ケウ🔗⭐🔉

きょう【橋】ケウ

①はし。はしを数える語。「天草五―」

②〔医〕(pons ラテン)脳の一部。下方は延髄、上方は中脳に連なる。後方の小脳の左右両葉を橋状に連結しているように見えるのでこの名がある。延髄とともに脳神経の神経細胞群(核と呼ぶ)をもち、呼吸・循環・嚥下えんげなどの反射運動の中枢をなす。橋髄。→脳(図)

きょう【興】🔗⭐🔉

きょう【鏡】キヤウ🔗⭐🔉

きょう【鏡】キヤウ

①かがみ。「海獣葡萄―」

②レンズ。また、レンズ系を通して見る道具。めがね。「望遠―」

きょう【饗】キヤウ🔗⭐🔉

きょう【饗】キヤウ

①酒食をもてなすこと。また、その酒食。

②(→)饗立きょうだてに同じ。

きょう‐あい【狭隘】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐あい【狭隘】ケフ‥

①面積が狭いこと。「―な土地」

②度量が狭いこと。「―な心」

きょう‐あく【凶悪・兇悪】🔗⭐🔉

きょう‐あく【凶悪・兇悪】

残忍でわるいこと。むごいことを平気ですること。極悪ごくあく。「―な犯罪」

きょう‐あく【強悪】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐あく【強悪】キヤウ‥

非常に悪いこと。ごうあく。

きょう‐あく【梟悪】ケウ‥🔗⭐🔉

きょう‐あく【梟悪】ケウ‥

非常に性質が悪く、人の道にそむくこと。また、その人。

きょう‐あす【今日明日】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐あす【今日明日】ケフ‥

今日または明日。ごく近いうち。「―に迫る」

⇒きょう【今日】

きょう‐あつ【強圧】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐あつ【強圧】キヤウ‥

強い力や権力でおしつけること。

⇒きょうあつ‐てき【強圧的】

○今日あって明日ない身きょうあってあすないみ

①人世の無常なことのたとえ。

②死期の切迫していること。

⇒きょう【今日】

○今日あって明日ない身きょうあってあすないみ🔗⭐🔉

○今日あって明日ない身きょうあってあすないみ

①人世の無常なことのたとえ。

②死期の切迫していること。

⇒きょう【今日】

きょうあつ‐てき【強圧的】キヤウ‥

一方的にむりやりおさえつけようとするさま。「―な態度」

⇒きょう‐あつ【強圧】

きょう‐あん【教案】ケウ‥

①教師が授業の目的・内容・方法、時間配当、参考資料などについて立案・記述したもの。学習指導案。

②宗教にかかわる案件。特に、清末、中国に起こったキリスト教排斥事件。

ぎょう‐あん【暁闇】ゲウ‥

暁に月がなく、暗いこと。また、夜明け前の暗いとき。あかつきやみ。

きょう‐い【胸囲】‥ヰ

胸まわりの長さ。男子は乳首のすぐ下で、女子は乳房隆起の上端の位置で測る。

きょう‐い【脅威】ケフヰ

威力によっておびやかしおどすこと。「―にさらされる」「核の―」

きょう‐い【強意】キヤウ‥

文章表現上、意味をつよめること。「―の接頭語」

きょう‐い【境位】キヤウヰ

おかれた状況や環境。

きょう‐い【驚異】キヤウ‥

おどろきあやしむこと。普通では考えられない事柄に対するおどろき。「自然の―」

⇒きょうい‐てき【驚異的】

きょう‐いき【境域・疆域】キヤウヰキ

①土地のさかい。境界。

②境内の地。領域。

きょう‐いく【教育】ケウ‥

①教え育てること。望ましい知識・技能・規範などの学習を促進する意図的な働きかけの諸活動。福沢諭吉、福翁百話「―は割合に価の高きものなりとて」。「新人を―する」「学校―」「社会―」「家庭―」

②1を受けた実績。「―のない人」

⇒きょういく‐あい【教育愛】

⇒きょういく‐いいんかい【教育委員会】

⇒きょういく‐かがく【教育科学】

⇒きょういく‐がく【教育学】

⇒きょういく‐がくぶ【教育学部】

⇒きょういく‐かてい【教育課程】

⇒きょういく‐かんじ【教育漢字】

⇒きょういく‐きき【教育機器】

⇒きょういく‐きほん‐ほう【教育基本法】

⇒きょういく‐ぎょうせい【教育行政】

⇒きょういくけい‐しゅぎ【教育刑主義】

⇒きょういく‐けん【教育権】

⇒きょういく‐げんり【教育原理】

⇒きょういく‐こうがく【教育工学】

⇒きょういく‐こうむいん【教育公務員】

⇒きょういく‐こうむいん‐とくれい‐ほう【教育公務員特例法】

⇒きょういく‐さっしん‐いいんかい【教育刷新委員会】

⇒きょういく‐じっしゅう【教育実習】

⇒きょういく‐しひょう【教育指標】

⇒きょういく‐しゃかいがく【教育社会学】

⇒きょういく‐しょうしゅう【教育召集】

⇒きょういくしょくいん‐めんきょ‐ほう【教育職員免許法】

⇒きょういく‐しんぎかい【教育審議会】

⇒きょういく‐じんこう【教育人口】

⇒きょういく‐しんりがく【教育心理学】

⇒きょういく‐じんるいがく【教育人類学】

⇒きょういく‐そうかんぶ【教育総監部】

⇒きょういく‐そうだん【教育相談】

⇒きょういく‐そくてい【教育測定】

⇒きょういく‐だいがく【教育大学】

⇒きょういく‐たっせい【教育達成】

⇒きょういく‐ちょう【教育長】

⇒きょういく‐ちょくご【教育勅語】

⇒きょういく‐てき【教育的】

⇒きょういく‐てつがく【教育哲学】

⇒きょういく‐とうし‐ろん【教育投資論】

⇒きょういく‐バウチャー【教育バウチャー】

⇒きょういく‐はくしょ【教育白書】

⇒きょういく‐ひょうか【教育評価】

⇒きょういく‐びょうり【教育病理】

⇒きょういく‐ふじょ【教育扶助】

⇒きょういく‐ほけん【教育保険】

⇒きょういく‐ママ【教育ママ】

⇒きょういく‐もくひょう【教育目標】

⇒きょういく‐れい【教育令】

きょういく‐あい【教育愛】ケウ‥

教育者の被教育者に対する愛。教育活動の根源あるいは基本的要素の一つ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐いいんかい【教育委員会】ケウ‥ヰヰンクワイ

地方教育行政を担当する機関。都道府県委員会と市町村(特別区・組合)委員会がある。1948年教育委員会法に基づいて成立。初めは公選制であったが、56年地方教育行政法により任命制となる。略称、教委。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐かがく【教育科学】ケウ‥クワ‥

教育を一つの社会的・歴史的事実と見て、客観的・実証的に研究する立場の学問。思弁的・観念的な旧来の教育学に対していう。デュルケム・クリーク・ブレツィンカ(W.Brezinka1928〜)などがそれぞれ別個に唱えた。日本では1930年代に城戸幡太郎(1893〜1985)らが提唱。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐がく【教育学】ケウ‥

教育の本質・目的・内容・方法・制度など、教育に関する研究を包括する学問。日本では1883年(明治16)伊沢修二が初めて「教育学」を刊行。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐がくぶ【教育学部】ケウ‥

大学における学部の一つ。教育学の研究・教授を主とするものと、教員養成を主とするものとがある。日本では1949年初めて設置。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐かてい【教育課程】ケウ‥クワ‥

学校教育で望ましい学習が展開されるように配慮してつくられる、教育の目標・内容構成・配当時間などの総体。教科・科目など指導領域を設け、教材を選択・配列することによって編成される。カリキュラム。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐かんじ【教育漢字】ケウ‥

義務教育期間に読み書きともにできるよう指導することが必要であるとされる漢字。

①「当用漢字別表」として選定された881字の漢字の通称。

②(→)学習漢字に同じ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐きき【教育機器】ケウ‥

教育の効率を高めるための機械・器具。ティーチング‐マシン・ランゲージ‐ラボラトリー(LL)・オーバーヘッド‐プロジェクター(OHP)など。1960年代末から普及。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐きほん‐ほう【教育基本法】ケウ‥ハフ

日本の教育の目的及び理念、教育の実施に関する基本、教育行政等を定める法律。1947年日本国憲法の精神に基づき制定。2006年全面改正、教育の目標に「国を愛する態度」などを掲げる。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ぎょうせい【教育行政】ケウ‥ギヤウ‥

各種の教育活動を組織し、一定の目的に向かって運営すること。主な教育行政機関に、文部科学省および都道府県・市町村の教育委員会がある。教育基本法第16条に規定。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういくけい‐しゅぎ【教育刑主義】ケウ‥

刑罰の目的は、応報ではなく、犯罪者を改善し教育することにあるとする立場。目的刑主義の一種。→応報刑主義。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐けん【教育権】ケウ‥

①教育を受ける権利。日本国憲法第26条は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定める。

→参照条文:日本国憲法第26条

②教育をする権利。学校で生徒に何をどのように教えるかを決める権利をいう。この権利が誰に属するかをめぐり、国家の教育権説と国民の教育権説が対立している。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐げんり【教育原理】ケウ‥

教育の意義・目的・方法・内容・制度・行政、また教師の役割などに関する基本的な原理、およびそれらの歴史・思想・構造・機能の概要。教育の概説・通論。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐こうがく【教育工学】ケウ‥

教育の組織・過程を構成する諸要素の適切な組合せにより教育の効果を上げるため、情報工学・行動科学などの研究成果の利用、教育機器の活用をはかる教育の技術学。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐こうむいん【教育公務員】ケウ‥ヰン

国公立学校の学長・校長・園長・教員および部局長、並びに教育委員会の教育長、および専門的教育職員。国立学校の場合は国家公務員、その他は地方公務員。一般公務員とは採用・昇進・研修において異なる取扱いを受ける。教育公務員特例法がある。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐こうむいん‐とくれい‐ほう【教育公務員特例法】ケウ‥ヰン‥ハフ

教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、その任免・分限・懲戒・服務および研修について国家公務員法および地方公務員法の特例を定めた法律。1949年制定。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐さっしん‐いいんかい【教育刷新委員会】ケウ‥ヰヰンクワイ

第二次大戦後、日本の教育改革の重要事項を調査・審議するため内閣に設置された審議機関。教育基本法制定などを建議。1946年設置、49年教育刷新審議会と改称、52年廃止。→中央教育審議会。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐じっしゅう【教育実習】ケウ‥シフ

大学の教職課程の一部。教職に関する専門科目の一つ。学校教育の実際を学び、授業などの実地練習を行う。「―生」

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐しひょう【教育指標】ケウ‥ヘウ

教育の水準・成果・機能等を評価・比較するための指標。進学率・就学率、国内総生産に対する公教育費の割合、学習到達度、教育機会の平等度など。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐しゃかいがく【教育社会学】ケウ‥クワイ‥

教育現象すなわち教育の思想・内容・方法・実践・組織・制度などの構造・機能・意味や青少年の発達・社会化・カルチャーなどを社会学的に研究する学問。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐しょうしゅう【教育召集】ケウ‥セウシフ

教育のため未教育の補充兵を召集すること。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういくしょくいん‐めんきょ‐ほう【教育職員免許法】ケウ‥ヰン‥ハフ

小・中・高等学校、幼稚園等の教育職員(教員)の免許の基準、免許状の種類・授与・失効などについて規定した法律。1949年制定、89年改正。2007年の改正で教員免許更新制を導入。→教員免許状。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐しんぎかい【教育審議会】ケウ‥クワイ

1937〜42年、教育に関する内閣総理大臣の諮問機関。小学校の国民学校への改編など戦時中の教育改革を審議答申。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐じんこう【教育人口】ケウ‥

教育機関に在籍する者の数。学校人口。広義には既に教育を受けた者を含む。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐しんりがく【教育心理学】ケウ‥

教育の分野における諸問題の解明を心理学的な側面から研究する学問。発達、教授、学習、測定と評価、パーソナリティー(人格)と適応が主要な研究領域。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐じんるいがく【教育人類学】ケウ‥

教育を文化伝達の営みととらえ、その特質や他の文化領域との関係を考察する文化人類学の一分野。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐そうかんぶ【教育総監部】ケウ‥

陸軍の教育統轄機関で、陸軍諸学校の大部分を管轄。1898年(明治31)設置。教育総監は参謀総長・陸軍大臣とともに陸軍三長官と呼ばれた。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐そうだん【教育相談】ケウ‥サウ‥

子供の教育について、専門的な立場から診断し、助言・指導・治療などを行うこと。学校で教師やスクール‐カウンセラーが行うほか、専門的な機関として教育相談所・児童相談所などがある。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐そくてい【教育測定】ケウ‥

教育活動・学習活動の実態や成果を科学的・客観的に測定すること。標準化された検査を用いる場合が多い。→教育評価。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐だいがく【教育大学】ケウ‥

主として教育に関する研究・教育および教員養成を行う大学。→学芸大学。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐たっせい【教育達成】ケウ‥

(educational attainment)個人が、ある学校の課程を最後まで終えること。また、その学歴の水準。一般に、最終学歴が指標とされる。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ちょう【教育長】ケウ‥チヤウ

教育委員会事務局の長。教育委員会により任命され、その指揮監督の下に、教育委員会の権限に属する事務をつかさどる。

⇒きょう‐いく【教育】

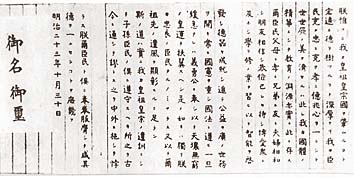

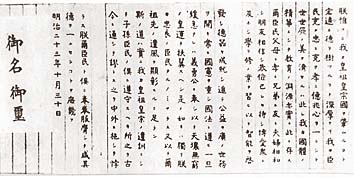

きょういく‐ちょくご【教育勅語】ケウ‥

明治天皇の名で国民道徳の根源、国民教育の基本理念を示した勅語。1890年(明治23)10月30日発布。御真影とともに天皇制教育推進の主柱となり、国の祝祭日に朗読が義務づけられた。1948年、国会で排除・失効確認を決議。公式呼称は「教育ニ関スル勅語」。

教育勅語

提供:毎日新聞社

→文献資料[教育勅語]

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てき【教育的】ケウ‥

教育に関するさま。教育上、望ましいさま。「―な配慮に欠ける」「―な内容の物語」

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てつがく【教育哲学】ケウ‥

教育の基本原理、教育に関する哲学的基礎の究明を目的とする教育学の一領域。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐とうし‐ろん【教育投資論】ケウ‥

教育は人的資本の形成に関わる事業であるとの観点から、教育費を個人の能力形成や将来の就職・収入などの便益確保のための投資、経済社会の持続的発展のための投資とする政策論。第二次大戦後のアメリカにおける人的資源確保のための戦略に由来し、日本では1960年代以降の人的能力開発政策の基礎となる。人的資本論。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐バウチャー【教育バウチャー】ケウ‥

(education voucher; school voucher)子供のいる家庭に対して発行される教育利用券。学校には、その利用枚数に応じて補助金が支給される。1950年代半ばにアメリカのフリードマンが提唱。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐はくしょ【教育白書】ケウ‥

教育の現状・課題・行政などに関する報告書。日本では第二次大戦後より、文部省のほか、各種民間団体が作成。政府・行政機関発行の教育白書としては1958年発行の「わが国教育の現状」(文部省)が最初。88年より「我が国の文教施策」。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ひょうか【教育評価】ケウ‥ヒヤウ‥

教育の活動・成果や教育目標の達成度を評価・判定すること。学習者・教師・学校・教育行政・教育環境等の評価を含む。エバリュエーション。→絶対評価→相対評価。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐びょうり【教育病理】ケウ‥ビヤウ‥

教育の領域で起こる病理的現象の総称。校内暴力・いじめ・学級崩壊・非行など。過度な受験競争や詰込み教育などを含めることもある。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ふじょ【教育扶助】ケウ‥

生活保護法による保護の一つ。生活困窮者に対して、保護する子供が義務教育を受けるのに必要な費用を扶助するもの。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ほけん【教育保険】ケウ‥

(→)学資保険に同じ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ママ【教育ママ】ケウ‥

自分の子供の教育に過度に熱心な母親。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐もくひょう【教育目標】ケウ‥ヘウ

教育活動を一定の方向に秩序づける目標。教育目的よりも、具体的な目標を指す場合が多い。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐れい【教育令】ケウ‥

1879年(明治12)公布の教育に関する法令。72年の学制を廃止し、地方官の権限を一部縮小し、学区制を廃止。私立学校設置や就学督促を緩和。反対論が強く、翌年に改正。85年再改正。

⇒きょう‐いく【教育】

きょう‐いし【経石】キヤウ‥

小石に経文を墨書したもの。多くは祈願・追善のために土中に埋める。一字一石と多字一石との別があるが、一字一石経が普通で、これを埋めた上に立てた塔を一字一石塔という。きょうせき。

きょう‐いつ【驚逸】キヤウ‥

(ケイイツとも)馬などが驚いて狂い走ること。

きょう‐いつ【驕佚・驕逸】ケウ‥

おごりたかぶって、ほしいままにすること。

きょう‐いつ【驕溢】ケウ‥

おごりたかぶって分に過ぎること。

きょう‐いで【京出で】キヤウ‥

京都を出ること。また、その時。都出で。↔京入り

きょうい‐てき【驚異的】キヤウ‥

驚き目を見張るほどであるさま。「―な記録」

⇒きょう‐い【驚異】

きょう‐いも【京芋】キヤウ‥

サトイモの一品種。芋は紅褐色で長楕円形、筍に似るのでタケノコイモともいう。親芋を食用とし、美味。

きょう‐いり【京入り】キヤウ‥

京都に入ること。また、その時。都入り。源平盛衰記32「義仲、行家―」↔京出で

きょう‐いん【凶音】

凶事の音信。死去の知らせ。訃報ふほう。きょうおん。

きょう‐いん【教員】ケウヰン

学校に勤務して教育を行う人。教師。教育職員。

⇒きょういん‐くみあい【教員組合】

⇒きょういん‐けんてい【教員検定】

⇒きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】

⇒きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】

⇒きょういん‐ようせい【教員養成】

きょう‐いん【郷音】キヤウ‥

⇒きょうおん

きょういん‐くみあい【教員組合】ケウヰン‥アヒ

教員の勤務条件の改善、社会的・経済的地位の向上などを目的として結成した教員の労働組合。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐けんてい【教員検定】ケウヰン‥

教員あるいはより上級の教員としての資格を認定するために都道府県教育委員会が一定の方法によって学力その他の資質を検定すること。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】ケウヰンセキクワ‥

1933年、大正期以来の自由教育の伝統を継承した長野県下のプロレタリア教育運動に加えられた弾圧事件。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】ケウヰン‥ジヤウ

教育職員免許法に基づき、教員としての資格を認定する証書。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐ようせい【教員養成】ケウヰンヤウ‥

教員として必要な教育を施し、教員としての資質・能力を育成すること。教育職員免許法に基づいて実施。

⇒きょう‐いん【教員】

きょう‐う【胸宇】

胸のうち。心中。

ぎょう‐う【暁雨】ゲウ‥

あけがたに降る雨。

きょう‐うた【京唄】キヤウ‥

(→)上方かみがた唄に同じ。

きょう‐うち【京打ち】キヤウ‥

京都で打って造ったもの。かんざしなど金属装飾品についていう。

きょう‐うちまいり【京内参り】キヤウ‥マヰリ

(「内参り」は参内の意)京見物。都見物。竹斎「―いたさんとて」

きょう‐うちもうで【京内詣で】キヤウ‥マウデ

(→)「京内参り」に同じ。狂言、文蔵「忍うで―を致いて御座る」

きょう‐うちわ【京団扇】キヤウウチハ

京都深草で産出するうちわ。浮世風呂4「―を手に持ちて」

きょう‐うん【狂雲】キヤウ‥

乱れさわぐ雲。所さだまらぬ雲。

きょう‐うん【強運】キヤウ‥

強い運勢。運の強いこと。「―の持ち主」「―の日」

きょううん【慶雲】キヤウ‥

(ケイウンとも)文武・元明天皇朝の年号。雲の瑞祥による改元。大宝4年5月10日(704年6月16日)改元、慶雲5年1月11日(708年2月7日)和銅に改元。

きょううん【慶運】キヤウ‥

⇒けいうん

ぎょう‐うん【暁雲】ゲウ‥

あかつきの雲。

きょう‐え【経会】キヤウヱ

経文を書写して神仏の前に供え、読経を行う法会。平家物語4「―舞楽おこなはれけり」

きょう‐え【経衣】キヤウ‥

(→)「きょうかたびら」に同じ。

きょう‐えい【共栄】

ともどもに栄えること。「共存―」

きょう‐えい【共営】

共同して事業などを営むこと。

きょう‐えい【狂詠】キヤウ‥

狂歌をつくること。また、その狂歌。徳和歌後万載集「酔中往々―にふけりて」

きょう‐えい【胸泳】

平泳ぎ。ブレスト‐ストローク。

きょう‐えい【鏡映】キヤウ‥

〔数〕空間内図形を、ある平面について面対称に移すこと。また、移った像。

きょう‐えい【競泳】キヤウ‥

一定の距離を泳いでその速さを競う競技。自由形・平泳・バタフライ・背泳・リレーなどをいう。

きょう‐えい【競映】キヤウ‥

同じまたは似かよった題材の映画を同時に上映して競わせること。

きょう‐えき【共益】

共同の利益。

⇒きょうえき‐けん【共益権】

⇒きょうえき‐さいけん【共益債権】

⇒きょうえき‐ひ【共益費】

⇒きょうえき‐ひよう【共益費用】

きょう‐えき【享益】キヤウ‥

利益をうけること。

きょうえき‐けん【共益権】

社員権の一つ。法人全体の利益のために、その運営に参与することを内容とする権利。議決権・業務執行権の類。↔自益権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐さいけん【共益債権】

会社更生法または民事再生法において、更生手続または再生手続によらず、随時優先的に弁済される債権。手続遂行、事業経営のために生じた債権が中心。→財団債権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひ【共益費】

①アパート・共同住宅などで、共用部分(外灯・塵芥処理など)の維持のため、各世帯ごとに拠出する費用。

②(→)共益費用に同じ。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひよう【共益費用】

〔法〕ある債務者の財産の保存、清算または配当などに関する費用で、多数の債権者の共同の利益となるもの。この費用を支出した債権者は、債務者の総財産上に第1順位の先取特権を取得する。

⇒きょう‐えき【共益】

きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

つつしんでよろこぶこと。他人によろこびをいう時の語。

⇒きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

この上ない喜びです、の意の謙譲語。「―に存じます」

⇒きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

きょう‐えん【共演】

映画・演劇・音楽などで、主役格の者が二人以上一緒に出演すること。「二大スターの―」

きょう‐えん【狂焔・狂炎】キヤウ‥

激しく燃えあがるほのお。

きょう‐えん【郷園】キヤウヱン

郷里の田園。故郷。

きょう‐えん【竟宴】キヤウ‥

(「竟」は終わる意)

①平安時代、宮中で日本書紀などの進講または勅撰和歌集の撰進が終わったとき設ける宴。関連ある詩歌を諸臣に作らせて禄を賜った。三代実録42「日本紀―を設く」

②祭事の後に催す宴会。直会なおらい。

きょう‐えん【嬌艶】ケウ‥

なまめいて美しいこと。あでやかなこと。

きょう‐えん【興宴】

興趣のふかい宴会。徒然草「始め―より起りて、長き恨を結ぶ類多し」

きょう‐えん【競演】キヤウ‥

演技を競うこと。また、同じ劇や役を競争で演ずること。「各社スターによる―」

きょう‐えん【饗宴】キヤウ‥

もてなしのさかもり。

きょうえん【饗宴】キヤウ‥

(Symposion ギリシア)プラトン対話篇の一つ。悲劇詩人アガトンの祝宴で、出席者が順次エロス賛美の演説をする。最後にソクラテスがエロスは、肉体の美から精神の美、さらに美のイデアへの愛慕にまで高まると説く。

きょう‐えん【饗筵】キヤウ‥

もてなしの席。

きょう‐えん【驚燕】キヤウ‥

風帯2の別名。払燕ふつえん。

きょう‐えんき【強塩基】キヤウ‥

水溶液中で大部分が電離し、水酸化物イオンを多量に出す塩基。水酸化ナトリウムや水酸化カリウムの類。強アルカリ。↔弱塩基

きょう‐おう【供応】

(→)饗応きょうおうに同じ。

きょう‐おう【胸奥】‥アウ

胸の奥。心の中。

きょう‐おう【教皇】ケウワウ

⇒きょうこう

きょう‐おう【経王】キヤウワウ

経典中最も尊いもの。法華経・大般若経などを尊んでいう。

きょう‐おう【薑黄】キヤウワウ

ショウガ科の多年草。ウコンの近縁種。インドに自生し高さ約1メートル。根茎は楕円形、内部は黄色。葉は楕円形で長柄根生。中脈付近は暗紫色。春の末、紅味を帯びた白色の花を穂状につける。根茎を薬用および黄色染料に用いる。ハルウコン。

きょう‐おう【嚮往】キヤウワウ

その方に向いて行くこと。

きょう‐おう【響応】キヤウ‥

響きが声に応ずるように、人の意を体してすぐさま行動を起こすこと。

きょう‐おう【饗応】キヤウ‥

(キョウヨウとも)

①酒食を供して、もてなすこと。供応。「―を受ける」「―接待」

②迎合すること。〈色葉字類抄〉

きょう‐おう【驕横】ケウワウ

おごりたかぶって、わがままなこと。

きょう‐おうぎ【京扇】キヤウアフギ

京都産の扇。京折。狂言、入間川「この扇子は―でもなし」

きょうおうごこく‐じ【教王護国寺】ケウワウ‥

京都市南区九条町にある東寺真言宗の総本山。一般には、東寺とうじという。平安京の鎮護として794年(延暦13)の遷都直後に創建。823年(弘仁14)空海に勅賜され、真言密教専修の道場となった。真言七祖像・東寺百合文書など多数の文化財を所蔵。俗称、弘法さん。

きょう‐おく【怯臆】ケフ‥

恐れてしりごみすること。

きょう‐おく【胸臆】

①胸。胸部。

②心。胸中の思い。日葡辞書「キョウヲクニヲサムル」

⇒胸臆を行う

→文献資料[教育勅語]

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てき【教育的】ケウ‥

教育に関するさま。教育上、望ましいさま。「―な配慮に欠ける」「―な内容の物語」

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てつがく【教育哲学】ケウ‥

教育の基本原理、教育に関する哲学的基礎の究明を目的とする教育学の一領域。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐とうし‐ろん【教育投資論】ケウ‥

教育は人的資本の形成に関わる事業であるとの観点から、教育費を個人の能力形成や将来の就職・収入などの便益確保のための投資、経済社会の持続的発展のための投資とする政策論。第二次大戦後のアメリカにおける人的資源確保のための戦略に由来し、日本では1960年代以降の人的能力開発政策の基礎となる。人的資本論。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐バウチャー【教育バウチャー】ケウ‥

(education voucher; school voucher)子供のいる家庭に対して発行される教育利用券。学校には、その利用枚数に応じて補助金が支給される。1950年代半ばにアメリカのフリードマンが提唱。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐はくしょ【教育白書】ケウ‥

教育の現状・課題・行政などに関する報告書。日本では第二次大戦後より、文部省のほか、各種民間団体が作成。政府・行政機関発行の教育白書としては1958年発行の「わが国教育の現状」(文部省)が最初。88年より「我が国の文教施策」。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ひょうか【教育評価】ケウ‥ヒヤウ‥

教育の活動・成果や教育目標の達成度を評価・判定すること。学習者・教師・学校・教育行政・教育環境等の評価を含む。エバリュエーション。→絶対評価→相対評価。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐びょうり【教育病理】ケウ‥ビヤウ‥

教育の領域で起こる病理的現象の総称。校内暴力・いじめ・学級崩壊・非行など。過度な受験競争や詰込み教育などを含めることもある。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ふじょ【教育扶助】ケウ‥

生活保護法による保護の一つ。生活困窮者に対して、保護する子供が義務教育を受けるのに必要な費用を扶助するもの。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ほけん【教育保険】ケウ‥

(→)学資保険に同じ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ママ【教育ママ】ケウ‥

自分の子供の教育に過度に熱心な母親。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐もくひょう【教育目標】ケウ‥ヘウ

教育活動を一定の方向に秩序づける目標。教育目的よりも、具体的な目標を指す場合が多い。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐れい【教育令】ケウ‥

1879年(明治12)公布の教育に関する法令。72年の学制を廃止し、地方官の権限を一部縮小し、学区制を廃止。私立学校設置や就学督促を緩和。反対論が強く、翌年に改正。85年再改正。

⇒きょう‐いく【教育】

きょう‐いし【経石】キヤウ‥

小石に経文を墨書したもの。多くは祈願・追善のために土中に埋める。一字一石と多字一石との別があるが、一字一石経が普通で、これを埋めた上に立てた塔を一字一石塔という。きょうせき。

きょう‐いつ【驚逸】キヤウ‥

(ケイイツとも)馬などが驚いて狂い走ること。

きょう‐いつ【驕佚・驕逸】ケウ‥

おごりたかぶって、ほしいままにすること。

きょう‐いつ【驕溢】ケウ‥

おごりたかぶって分に過ぎること。

きょう‐いで【京出で】キヤウ‥

京都を出ること。また、その時。都出で。↔京入り

きょうい‐てき【驚異的】キヤウ‥

驚き目を見張るほどであるさま。「―な記録」

⇒きょう‐い【驚異】

きょう‐いも【京芋】キヤウ‥

サトイモの一品種。芋は紅褐色で長楕円形、筍に似るのでタケノコイモともいう。親芋を食用とし、美味。

きょう‐いり【京入り】キヤウ‥

京都に入ること。また、その時。都入り。源平盛衰記32「義仲、行家―」↔京出で

きょう‐いん【凶音】

凶事の音信。死去の知らせ。訃報ふほう。きょうおん。

きょう‐いん【教員】ケウヰン

学校に勤務して教育を行う人。教師。教育職員。

⇒きょういん‐くみあい【教員組合】

⇒きょういん‐けんてい【教員検定】

⇒きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】

⇒きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】

⇒きょういん‐ようせい【教員養成】

きょう‐いん【郷音】キヤウ‥

⇒きょうおん

きょういん‐くみあい【教員組合】ケウヰン‥アヒ

教員の勤務条件の改善、社会的・経済的地位の向上などを目的として結成した教員の労働組合。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐けんてい【教員検定】ケウヰン‥

教員あるいはより上級の教員としての資格を認定するために都道府県教育委員会が一定の方法によって学力その他の資質を検定すること。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】ケウヰンセキクワ‥

1933年、大正期以来の自由教育の伝統を継承した長野県下のプロレタリア教育運動に加えられた弾圧事件。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】ケウヰン‥ジヤウ

教育職員免許法に基づき、教員としての資格を認定する証書。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐ようせい【教員養成】ケウヰンヤウ‥

教員として必要な教育を施し、教員としての資質・能力を育成すること。教育職員免許法に基づいて実施。

⇒きょう‐いん【教員】

きょう‐う【胸宇】

胸のうち。心中。

ぎょう‐う【暁雨】ゲウ‥

あけがたに降る雨。

きょう‐うた【京唄】キヤウ‥

(→)上方かみがた唄に同じ。

きょう‐うち【京打ち】キヤウ‥

京都で打って造ったもの。かんざしなど金属装飾品についていう。

きょう‐うちまいり【京内参り】キヤウ‥マヰリ

(「内参り」は参内の意)京見物。都見物。竹斎「―いたさんとて」

きょう‐うちもうで【京内詣で】キヤウ‥マウデ

(→)「京内参り」に同じ。狂言、文蔵「忍うで―を致いて御座る」

きょう‐うちわ【京団扇】キヤウウチハ

京都深草で産出するうちわ。浮世風呂4「―を手に持ちて」

きょう‐うん【狂雲】キヤウ‥

乱れさわぐ雲。所さだまらぬ雲。

きょう‐うん【強運】キヤウ‥

強い運勢。運の強いこと。「―の持ち主」「―の日」

きょううん【慶雲】キヤウ‥

(ケイウンとも)文武・元明天皇朝の年号。雲の瑞祥による改元。大宝4年5月10日(704年6月16日)改元、慶雲5年1月11日(708年2月7日)和銅に改元。

きょううん【慶運】キヤウ‥

⇒けいうん

ぎょう‐うん【暁雲】ゲウ‥

あかつきの雲。

きょう‐え【経会】キヤウヱ

経文を書写して神仏の前に供え、読経を行う法会。平家物語4「―舞楽おこなはれけり」

きょう‐え【経衣】キヤウ‥

(→)「きょうかたびら」に同じ。

きょう‐えい【共栄】

ともどもに栄えること。「共存―」

きょう‐えい【共営】

共同して事業などを営むこと。

きょう‐えい【狂詠】キヤウ‥

狂歌をつくること。また、その狂歌。徳和歌後万載集「酔中往々―にふけりて」

きょう‐えい【胸泳】

平泳ぎ。ブレスト‐ストローク。

きょう‐えい【鏡映】キヤウ‥

〔数〕空間内図形を、ある平面について面対称に移すこと。また、移った像。

きょう‐えい【競泳】キヤウ‥

一定の距離を泳いでその速さを競う競技。自由形・平泳・バタフライ・背泳・リレーなどをいう。

きょう‐えい【競映】キヤウ‥

同じまたは似かよった題材の映画を同時に上映して競わせること。

きょう‐えき【共益】

共同の利益。

⇒きょうえき‐けん【共益権】

⇒きょうえき‐さいけん【共益債権】

⇒きょうえき‐ひ【共益費】

⇒きょうえき‐ひよう【共益費用】

きょう‐えき【享益】キヤウ‥

利益をうけること。

きょうえき‐けん【共益権】

社員権の一つ。法人全体の利益のために、その運営に参与することを内容とする権利。議決権・業務執行権の類。↔自益権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐さいけん【共益債権】

会社更生法または民事再生法において、更生手続または再生手続によらず、随時優先的に弁済される債権。手続遂行、事業経営のために生じた債権が中心。→財団債権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひ【共益費】

①アパート・共同住宅などで、共用部分(外灯・塵芥処理など)の維持のため、各世帯ごとに拠出する費用。

②(→)共益費用に同じ。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひよう【共益費用】

〔法〕ある債務者の財産の保存、清算または配当などに関する費用で、多数の債権者の共同の利益となるもの。この費用を支出した債権者は、債務者の総財産上に第1順位の先取特権を取得する。

⇒きょう‐えき【共益】

きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

つつしんでよろこぶこと。他人によろこびをいう時の語。

⇒きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

この上ない喜びです、の意の謙譲語。「―に存じます」

⇒きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

きょう‐えん【共演】

映画・演劇・音楽などで、主役格の者が二人以上一緒に出演すること。「二大スターの―」

きょう‐えん【狂焔・狂炎】キヤウ‥

激しく燃えあがるほのお。

きょう‐えん【郷園】キヤウヱン

郷里の田園。故郷。

きょう‐えん【竟宴】キヤウ‥

(「竟」は終わる意)

①平安時代、宮中で日本書紀などの進講または勅撰和歌集の撰進が終わったとき設ける宴。関連ある詩歌を諸臣に作らせて禄を賜った。三代実録42「日本紀―を設く」

②祭事の後に催す宴会。直会なおらい。

きょう‐えん【嬌艶】ケウ‥

なまめいて美しいこと。あでやかなこと。

きょう‐えん【興宴】

興趣のふかい宴会。徒然草「始め―より起りて、長き恨を結ぶ類多し」

きょう‐えん【競演】キヤウ‥

演技を競うこと。また、同じ劇や役を競争で演ずること。「各社スターによる―」

きょう‐えん【饗宴】キヤウ‥

もてなしのさかもり。

きょうえん【饗宴】キヤウ‥

(Symposion ギリシア)プラトン対話篇の一つ。悲劇詩人アガトンの祝宴で、出席者が順次エロス賛美の演説をする。最後にソクラテスがエロスは、肉体の美から精神の美、さらに美のイデアへの愛慕にまで高まると説く。

きょう‐えん【饗筵】キヤウ‥

もてなしの席。

きょう‐えん【驚燕】キヤウ‥

風帯2の別名。払燕ふつえん。

きょう‐えんき【強塩基】キヤウ‥

水溶液中で大部分が電離し、水酸化物イオンを多量に出す塩基。水酸化ナトリウムや水酸化カリウムの類。強アルカリ。↔弱塩基

きょう‐おう【供応】

(→)饗応きょうおうに同じ。

きょう‐おう【胸奥】‥アウ

胸の奥。心の中。

きょう‐おう【教皇】ケウワウ

⇒きょうこう

きょう‐おう【経王】キヤウワウ

経典中最も尊いもの。法華経・大般若経などを尊んでいう。

きょう‐おう【薑黄】キヤウワウ

ショウガ科の多年草。ウコンの近縁種。インドに自生し高さ約1メートル。根茎は楕円形、内部は黄色。葉は楕円形で長柄根生。中脈付近は暗紫色。春の末、紅味を帯びた白色の花を穂状につける。根茎を薬用および黄色染料に用いる。ハルウコン。

きょう‐おう【嚮往】キヤウワウ

その方に向いて行くこと。

きょう‐おう【響応】キヤウ‥

響きが声に応ずるように、人の意を体してすぐさま行動を起こすこと。

きょう‐おう【饗応】キヤウ‥

(キョウヨウとも)

①酒食を供して、もてなすこと。供応。「―を受ける」「―接待」

②迎合すること。〈色葉字類抄〉

きょう‐おう【驕横】ケウワウ

おごりたかぶって、わがままなこと。

きょう‐おうぎ【京扇】キヤウアフギ

京都産の扇。京折。狂言、入間川「この扇子は―でもなし」

きょうおうごこく‐じ【教王護国寺】ケウワウ‥

京都市南区九条町にある東寺真言宗の総本山。一般には、東寺とうじという。平安京の鎮護として794年(延暦13)の遷都直後に創建。823年(弘仁14)空海に勅賜され、真言密教専修の道場となった。真言七祖像・東寺百合文書など多数の文化財を所蔵。俗称、弘法さん。

きょう‐おく【怯臆】ケフ‥

恐れてしりごみすること。

きょう‐おく【胸臆】

①胸。胸部。

②心。胸中の思い。日葡辞書「キョウヲクニヲサムル」

⇒胸臆を行う

→文献資料[教育勅語]

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てき【教育的】ケウ‥

教育に関するさま。教育上、望ましいさま。「―な配慮に欠ける」「―な内容の物語」

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てつがく【教育哲学】ケウ‥

教育の基本原理、教育に関する哲学的基礎の究明を目的とする教育学の一領域。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐とうし‐ろん【教育投資論】ケウ‥

教育は人的資本の形成に関わる事業であるとの観点から、教育費を個人の能力形成や将来の就職・収入などの便益確保のための投資、経済社会の持続的発展のための投資とする政策論。第二次大戦後のアメリカにおける人的資源確保のための戦略に由来し、日本では1960年代以降の人的能力開発政策の基礎となる。人的資本論。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐バウチャー【教育バウチャー】ケウ‥

(education voucher; school voucher)子供のいる家庭に対して発行される教育利用券。学校には、その利用枚数に応じて補助金が支給される。1950年代半ばにアメリカのフリードマンが提唱。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐はくしょ【教育白書】ケウ‥

教育の現状・課題・行政などに関する報告書。日本では第二次大戦後より、文部省のほか、各種民間団体が作成。政府・行政機関発行の教育白書としては1958年発行の「わが国教育の現状」(文部省)が最初。88年より「我が国の文教施策」。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ひょうか【教育評価】ケウ‥ヒヤウ‥

教育の活動・成果や教育目標の達成度を評価・判定すること。学習者・教師・学校・教育行政・教育環境等の評価を含む。エバリュエーション。→絶対評価→相対評価。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐びょうり【教育病理】ケウ‥ビヤウ‥

教育の領域で起こる病理的現象の総称。校内暴力・いじめ・学級崩壊・非行など。過度な受験競争や詰込み教育などを含めることもある。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ふじょ【教育扶助】ケウ‥

生活保護法による保護の一つ。生活困窮者に対して、保護する子供が義務教育を受けるのに必要な費用を扶助するもの。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ほけん【教育保険】ケウ‥

(→)学資保険に同じ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ママ【教育ママ】ケウ‥

自分の子供の教育に過度に熱心な母親。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐もくひょう【教育目標】ケウ‥ヘウ

教育活動を一定の方向に秩序づける目標。教育目的よりも、具体的な目標を指す場合が多い。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐れい【教育令】ケウ‥

1879年(明治12)公布の教育に関する法令。72年の学制を廃止し、地方官の権限を一部縮小し、学区制を廃止。私立学校設置や就学督促を緩和。反対論が強く、翌年に改正。85年再改正。

⇒きょう‐いく【教育】

きょう‐いし【経石】キヤウ‥

小石に経文を墨書したもの。多くは祈願・追善のために土中に埋める。一字一石と多字一石との別があるが、一字一石経が普通で、これを埋めた上に立てた塔を一字一石塔という。きょうせき。

きょう‐いつ【驚逸】キヤウ‥

(ケイイツとも)馬などが驚いて狂い走ること。

きょう‐いつ【驕佚・驕逸】ケウ‥

おごりたかぶって、ほしいままにすること。

きょう‐いつ【驕溢】ケウ‥

おごりたかぶって分に過ぎること。

きょう‐いで【京出で】キヤウ‥

京都を出ること。また、その時。都出で。↔京入り

きょうい‐てき【驚異的】キヤウ‥

驚き目を見張るほどであるさま。「―な記録」

⇒きょう‐い【驚異】

きょう‐いも【京芋】キヤウ‥

サトイモの一品種。芋は紅褐色で長楕円形、筍に似るのでタケノコイモともいう。親芋を食用とし、美味。

きょう‐いり【京入り】キヤウ‥

京都に入ること。また、その時。都入り。源平盛衰記32「義仲、行家―」↔京出で

きょう‐いん【凶音】

凶事の音信。死去の知らせ。訃報ふほう。きょうおん。

きょう‐いん【教員】ケウヰン

学校に勤務して教育を行う人。教師。教育職員。

⇒きょういん‐くみあい【教員組合】

⇒きょういん‐けんてい【教員検定】

⇒きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】

⇒きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】

⇒きょういん‐ようせい【教員養成】

きょう‐いん【郷音】キヤウ‥

⇒きょうおん

きょういん‐くみあい【教員組合】ケウヰン‥アヒ

教員の勤務条件の改善、社会的・経済的地位の向上などを目的として結成した教員の労働組合。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐けんてい【教員検定】ケウヰン‥

教員あるいはより上級の教員としての資格を認定するために都道府県教育委員会が一定の方法によって学力その他の資質を検定すること。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】ケウヰンセキクワ‥

1933年、大正期以来の自由教育の伝統を継承した長野県下のプロレタリア教育運動に加えられた弾圧事件。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】ケウヰン‥ジヤウ

教育職員免許法に基づき、教員としての資格を認定する証書。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐ようせい【教員養成】ケウヰンヤウ‥

教員として必要な教育を施し、教員としての資質・能力を育成すること。教育職員免許法に基づいて実施。

⇒きょう‐いん【教員】

きょう‐う【胸宇】

胸のうち。心中。

ぎょう‐う【暁雨】ゲウ‥

あけがたに降る雨。

きょう‐うた【京唄】キヤウ‥

(→)上方かみがた唄に同じ。

きょう‐うち【京打ち】キヤウ‥

京都で打って造ったもの。かんざしなど金属装飾品についていう。

きょう‐うちまいり【京内参り】キヤウ‥マヰリ

(「内参り」は参内の意)京見物。都見物。竹斎「―いたさんとて」

きょう‐うちもうで【京内詣で】キヤウ‥マウデ

(→)「京内参り」に同じ。狂言、文蔵「忍うで―を致いて御座る」

きょう‐うちわ【京団扇】キヤウウチハ

京都深草で産出するうちわ。浮世風呂4「―を手に持ちて」

きょう‐うん【狂雲】キヤウ‥

乱れさわぐ雲。所さだまらぬ雲。

きょう‐うん【強運】キヤウ‥

強い運勢。運の強いこと。「―の持ち主」「―の日」

きょううん【慶雲】キヤウ‥

(ケイウンとも)文武・元明天皇朝の年号。雲の瑞祥による改元。大宝4年5月10日(704年6月16日)改元、慶雲5年1月11日(708年2月7日)和銅に改元。

きょううん【慶運】キヤウ‥

⇒けいうん

ぎょう‐うん【暁雲】ゲウ‥

あかつきの雲。

きょう‐え【経会】キヤウヱ

経文を書写して神仏の前に供え、読経を行う法会。平家物語4「―舞楽おこなはれけり」

きょう‐え【経衣】キヤウ‥

(→)「きょうかたびら」に同じ。

きょう‐えい【共栄】

ともどもに栄えること。「共存―」

きょう‐えい【共営】

共同して事業などを営むこと。

きょう‐えい【狂詠】キヤウ‥

狂歌をつくること。また、その狂歌。徳和歌後万載集「酔中往々―にふけりて」

きょう‐えい【胸泳】

平泳ぎ。ブレスト‐ストローク。

きょう‐えい【鏡映】キヤウ‥

〔数〕空間内図形を、ある平面について面対称に移すこと。また、移った像。

きょう‐えい【競泳】キヤウ‥

一定の距離を泳いでその速さを競う競技。自由形・平泳・バタフライ・背泳・リレーなどをいう。

きょう‐えい【競映】キヤウ‥

同じまたは似かよった題材の映画を同時に上映して競わせること。

きょう‐えき【共益】

共同の利益。

⇒きょうえき‐けん【共益権】

⇒きょうえき‐さいけん【共益債権】

⇒きょうえき‐ひ【共益費】

⇒きょうえき‐ひよう【共益費用】

きょう‐えき【享益】キヤウ‥

利益をうけること。

きょうえき‐けん【共益権】

社員権の一つ。法人全体の利益のために、その運営に参与することを内容とする権利。議決権・業務執行権の類。↔自益権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐さいけん【共益債権】

会社更生法または民事再生法において、更生手続または再生手続によらず、随時優先的に弁済される債権。手続遂行、事業経営のために生じた債権が中心。→財団債権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひ【共益費】

①アパート・共同住宅などで、共用部分(外灯・塵芥処理など)の維持のため、各世帯ごとに拠出する費用。

②(→)共益費用に同じ。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひよう【共益費用】

〔法〕ある債務者の財産の保存、清算または配当などに関する費用で、多数の債権者の共同の利益となるもの。この費用を支出した債権者は、債務者の総財産上に第1順位の先取特権を取得する。

⇒きょう‐えき【共益】

きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

つつしんでよろこぶこと。他人によろこびをいう時の語。

⇒きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

この上ない喜びです、の意の謙譲語。「―に存じます」

⇒きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

きょう‐えん【共演】

映画・演劇・音楽などで、主役格の者が二人以上一緒に出演すること。「二大スターの―」

きょう‐えん【狂焔・狂炎】キヤウ‥

激しく燃えあがるほのお。

きょう‐えん【郷園】キヤウヱン

郷里の田園。故郷。

きょう‐えん【竟宴】キヤウ‥

(「竟」は終わる意)

①平安時代、宮中で日本書紀などの進講または勅撰和歌集の撰進が終わったとき設ける宴。関連ある詩歌を諸臣に作らせて禄を賜った。三代実録42「日本紀―を設く」

②祭事の後に催す宴会。直会なおらい。

きょう‐えん【嬌艶】ケウ‥

なまめいて美しいこと。あでやかなこと。

きょう‐えん【興宴】

興趣のふかい宴会。徒然草「始め―より起りて、長き恨を結ぶ類多し」

きょう‐えん【競演】キヤウ‥

演技を競うこと。また、同じ劇や役を競争で演ずること。「各社スターによる―」

きょう‐えん【饗宴】キヤウ‥

もてなしのさかもり。

きょうえん【饗宴】キヤウ‥

(Symposion ギリシア)プラトン対話篇の一つ。悲劇詩人アガトンの祝宴で、出席者が順次エロス賛美の演説をする。最後にソクラテスがエロスは、肉体の美から精神の美、さらに美のイデアへの愛慕にまで高まると説く。

きょう‐えん【饗筵】キヤウ‥

もてなしの席。

きょう‐えん【驚燕】キヤウ‥

風帯2の別名。払燕ふつえん。

きょう‐えんき【強塩基】キヤウ‥

水溶液中で大部分が電離し、水酸化物イオンを多量に出す塩基。水酸化ナトリウムや水酸化カリウムの類。強アルカリ。↔弱塩基

きょう‐おう【供応】

(→)饗応きょうおうに同じ。

きょう‐おう【胸奥】‥アウ

胸の奥。心の中。

きょう‐おう【教皇】ケウワウ

⇒きょうこう

きょう‐おう【経王】キヤウワウ

経典中最も尊いもの。法華経・大般若経などを尊んでいう。

きょう‐おう【薑黄】キヤウワウ

ショウガ科の多年草。ウコンの近縁種。インドに自生し高さ約1メートル。根茎は楕円形、内部は黄色。葉は楕円形で長柄根生。中脈付近は暗紫色。春の末、紅味を帯びた白色の花を穂状につける。根茎を薬用および黄色染料に用いる。ハルウコン。

きょう‐おう【嚮往】キヤウワウ

その方に向いて行くこと。

きょう‐おう【響応】キヤウ‥

響きが声に応ずるように、人の意を体してすぐさま行動を起こすこと。

きょう‐おう【饗応】キヤウ‥

(キョウヨウとも)

①酒食を供して、もてなすこと。供応。「―を受ける」「―接待」

②迎合すること。〈色葉字類抄〉

きょう‐おう【驕横】ケウワウ

おごりたかぶって、わがままなこと。

きょう‐おうぎ【京扇】キヤウアフギ

京都産の扇。京折。狂言、入間川「この扇子は―でもなし」

きょうおうごこく‐じ【教王護国寺】ケウワウ‥

京都市南区九条町にある東寺真言宗の総本山。一般には、東寺とうじという。平安京の鎮護として794年(延暦13)の遷都直後に創建。823年(弘仁14)空海に勅賜され、真言密教専修の道場となった。真言七祖像・東寺百合文書など多数の文化財を所蔵。俗称、弘法さん。

きょう‐おく【怯臆】ケフ‥

恐れてしりごみすること。

きょう‐おく【胸臆】

①胸。胸部。

②心。胸中の思い。日葡辞書「キョウヲクニヲサムル」

⇒胸臆を行う

→文献資料[教育勅語]

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てき【教育的】ケウ‥

教育に関するさま。教育上、望ましいさま。「―な配慮に欠ける」「―な内容の物語」

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てつがく【教育哲学】ケウ‥

教育の基本原理、教育に関する哲学的基礎の究明を目的とする教育学の一領域。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐とうし‐ろん【教育投資論】ケウ‥

教育は人的資本の形成に関わる事業であるとの観点から、教育費を個人の能力形成や将来の就職・収入などの便益確保のための投資、経済社会の持続的発展のための投資とする政策論。第二次大戦後のアメリカにおける人的資源確保のための戦略に由来し、日本では1960年代以降の人的能力開発政策の基礎となる。人的資本論。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐バウチャー【教育バウチャー】ケウ‥

(education voucher; school voucher)子供のいる家庭に対して発行される教育利用券。学校には、その利用枚数に応じて補助金が支給される。1950年代半ばにアメリカのフリードマンが提唱。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐はくしょ【教育白書】ケウ‥

教育の現状・課題・行政などに関する報告書。日本では第二次大戦後より、文部省のほか、各種民間団体が作成。政府・行政機関発行の教育白書としては1958年発行の「わが国教育の現状」(文部省)が最初。88年より「我が国の文教施策」。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ひょうか【教育評価】ケウ‥ヒヤウ‥

教育の活動・成果や教育目標の達成度を評価・判定すること。学習者・教師・学校・教育行政・教育環境等の評価を含む。エバリュエーション。→絶対評価→相対評価。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐びょうり【教育病理】ケウ‥ビヤウ‥

教育の領域で起こる病理的現象の総称。校内暴力・いじめ・学級崩壊・非行など。過度な受験競争や詰込み教育などを含めることもある。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ふじょ【教育扶助】ケウ‥

生活保護法による保護の一つ。生活困窮者に対して、保護する子供が義務教育を受けるのに必要な費用を扶助するもの。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ほけん【教育保険】ケウ‥

(→)学資保険に同じ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ママ【教育ママ】ケウ‥

自分の子供の教育に過度に熱心な母親。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐もくひょう【教育目標】ケウ‥ヘウ

教育活動を一定の方向に秩序づける目標。教育目的よりも、具体的な目標を指す場合が多い。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐れい【教育令】ケウ‥

1879年(明治12)公布の教育に関する法令。72年の学制を廃止し、地方官の権限を一部縮小し、学区制を廃止。私立学校設置や就学督促を緩和。反対論が強く、翌年に改正。85年再改正。

⇒きょう‐いく【教育】

きょう‐いし【経石】キヤウ‥

小石に経文を墨書したもの。多くは祈願・追善のために土中に埋める。一字一石と多字一石との別があるが、一字一石経が普通で、これを埋めた上に立てた塔を一字一石塔という。きょうせき。

きょう‐いつ【驚逸】キヤウ‥

(ケイイツとも)馬などが驚いて狂い走ること。

きょう‐いつ【驕佚・驕逸】ケウ‥

おごりたかぶって、ほしいままにすること。

きょう‐いつ【驕溢】ケウ‥

おごりたかぶって分に過ぎること。

きょう‐いで【京出で】キヤウ‥

京都を出ること。また、その時。都出で。↔京入り

きょうい‐てき【驚異的】キヤウ‥

驚き目を見張るほどであるさま。「―な記録」

⇒きょう‐い【驚異】

きょう‐いも【京芋】キヤウ‥

サトイモの一品種。芋は紅褐色で長楕円形、筍に似るのでタケノコイモともいう。親芋を食用とし、美味。

きょう‐いり【京入り】キヤウ‥

京都に入ること。また、その時。都入り。源平盛衰記32「義仲、行家―」↔京出で

きょう‐いん【凶音】

凶事の音信。死去の知らせ。訃報ふほう。きょうおん。

きょう‐いん【教員】ケウヰン

学校に勤務して教育を行う人。教師。教育職員。

⇒きょういん‐くみあい【教員組合】

⇒きょういん‐けんてい【教員検定】

⇒きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】

⇒きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】

⇒きょういん‐ようせい【教員養成】

きょう‐いん【郷音】キヤウ‥

⇒きょうおん

きょういん‐くみあい【教員組合】ケウヰン‥アヒ

教員の勤務条件の改善、社会的・経済的地位の向上などを目的として結成した教員の労働組合。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐けんてい【教員検定】ケウヰン‥

教員あるいはより上級の教員としての資格を認定するために都道府県教育委員会が一定の方法によって学力その他の資質を検定すること。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】ケウヰンセキクワ‥

1933年、大正期以来の自由教育の伝統を継承した長野県下のプロレタリア教育運動に加えられた弾圧事件。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】ケウヰン‥ジヤウ

教育職員免許法に基づき、教員としての資格を認定する証書。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐ようせい【教員養成】ケウヰンヤウ‥

教員として必要な教育を施し、教員としての資質・能力を育成すること。教育職員免許法に基づいて実施。

⇒きょう‐いん【教員】

きょう‐う【胸宇】

胸のうち。心中。

ぎょう‐う【暁雨】ゲウ‥

あけがたに降る雨。

きょう‐うた【京唄】キヤウ‥

(→)上方かみがた唄に同じ。

きょう‐うち【京打ち】キヤウ‥

京都で打って造ったもの。かんざしなど金属装飾品についていう。

きょう‐うちまいり【京内参り】キヤウ‥マヰリ

(「内参り」は参内の意)京見物。都見物。竹斎「―いたさんとて」

きょう‐うちもうで【京内詣で】キヤウ‥マウデ

(→)「京内参り」に同じ。狂言、文蔵「忍うで―を致いて御座る」

きょう‐うちわ【京団扇】キヤウウチハ

京都深草で産出するうちわ。浮世風呂4「―を手に持ちて」

きょう‐うん【狂雲】キヤウ‥

乱れさわぐ雲。所さだまらぬ雲。

きょう‐うん【強運】キヤウ‥

強い運勢。運の強いこと。「―の持ち主」「―の日」

きょううん【慶雲】キヤウ‥

(ケイウンとも)文武・元明天皇朝の年号。雲の瑞祥による改元。大宝4年5月10日(704年6月16日)改元、慶雲5年1月11日(708年2月7日)和銅に改元。

きょううん【慶運】キヤウ‥

⇒けいうん

ぎょう‐うん【暁雲】ゲウ‥

あかつきの雲。

きょう‐え【経会】キヤウヱ

経文を書写して神仏の前に供え、読経を行う法会。平家物語4「―舞楽おこなはれけり」

きょう‐え【経衣】キヤウ‥

(→)「きょうかたびら」に同じ。

きょう‐えい【共栄】

ともどもに栄えること。「共存―」

きょう‐えい【共営】

共同して事業などを営むこと。

きょう‐えい【狂詠】キヤウ‥

狂歌をつくること。また、その狂歌。徳和歌後万載集「酔中往々―にふけりて」

きょう‐えい【胸泳】

平泳ぎ。ブレスト‐ストローク。

きょう‐えい【鏡映】キヤウ‥

〔数〕空間内図形を、ある平面について面対称に移すこと。また、移った像。

きょう‐えい【競泳】キヤウ‥

一定の距離を泳いでその速さを競う競技。自由形・平泳・バタフライ・背泳・リレーなどをいう。

きょう‐えい【競映】キヤウ‥

同じまたは似かよった題材の映画を同時に上映して競わせること。

きょう‐えき【共益】

共同の利益。

⇒きょうえき‐けん【共益権】

⇒きょうえき‐さいけん【共益債権】

⇒きょうえき‐ひ【共益費】

⇒きょうえき‐ひよう【共益費用】

きょう‐えき【享益】キヤウ‥

利益をうけること。

きょうえき‐けん【共益権】

社員権の一つ。法人全体の利益のために、その運営に参与することを内容とする権利。議決権・業務執行権の類。↔自益権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐さいけん【共益債権】

会社更生法または民事再生法において、更生手続または再生手続によらず、随時優先的に弁済される債権。手続遂行、事業経営のために生じた債権が中心。→財団債権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひ【共益費】

①アパート・共同住宅などで、共用部分(外灯・塵芥処理など)の維持のため、各世帯ごとに拠出する費用。

②(→)共益費用に同じ。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひよう【共益費用】

〔法〕ある債務者の財産の保存、清算または配当などに関する費用で、多数の債権者の共同の利益となるもの。この費用を支出した債権者は、債務者の総財産上に第1順位の先取特権を取得する。

⇒きょう‐えき【共益】

きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

つつしんでよろこぶこと。他人によろこびをいう時の語。

⇒きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

この上ない喜びです、の意の謙譲語。「―に存じます」

⇒きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

きょう‐えん【共演】

映画・演劇・音楽などで、主役格の者が二人以上一緒に出演すること。「二大スターの―」

きょう‐えん【狂焔・狂炎】キヤウ‥

激しく燃えあがるほのお。

きょう‐えん【郷園】キヤウヱン

郷里の田園。故郷。

きょう‐えん【竟宴】キヤウ‥

(「竟」は終わる意)

①平安時代、宮中で日本書紀などの進講または勅撰和歌集の撰進が終わったとき設ける宴。関連ある詩歌を諸臣に作らせて禄を賜った。三代実録42「日本紀―を設く」

②祭事の後に催す宴会。直会なおらい。

きょう‐えん【嬌艶】ケウ‥

なまめいて美しいこと。あでやかなこと。

きょう‐えん【興宴】

興趣のふかい宴会。徒然草「始め―より起りて、長き恨を結ぶ類多し」

きょう‐えん【競演】キヤウ‥

演技を競うこと。また、同じ劇や役を競争で演ずること。「各社スターによる―」

きょう‐えん【饗宴】キヤウ‥

もてなしのさかもり。

きょうえん【饗宴】キヤウ‥

(Symposion ギリシア)プラトン対話篇の一つ。悲劇詩人アガトンの祝宴で、出席者が順次エロス賛美の演説をする。最後にソクラテスがエロスは、肉体の美から精神の美、さらに美のイデアへの愛慕にまで高まると説く。

きょう‐えん【饗筵】キヤウ‥

もてなしの席。

きょう‐えん【驚燕】キヤウ‥

風帯2の別名。払燕ふつえん。

きょう‐えんき【強塩基】キヤウ‥

水溶液中で大部分が電離し、水酸化物イオンを多量に出す塩基。水酸化ナトリウムや水酸化カリウムの類。強アルカリ。↔弱塩基

きょう‐おう【供応】

(→)饗応きょうおうに同じ。

きょう‐おう【胸奥】‥アウ

胸の奥。心の中。

きょう‐おう【教皇】ケウワウ

⇒きょうこう

きょう‐おう【経王】キヤウワウ

経典中最も尊いもの。法華経・大般若経などを尊んでいう。

きょう‐おう【薑黄】キヤウワウ

ショウガ科の多年草。ウコンの近縁種。インドに自生し高さ約1メートル。根茎は楕円形、内部は黄色。葉は楕円形で長柄根生。中脈付近は暗紫色。春の末、紅味を帯びた白色の花を穂状につける。根茎を薬用および黄色染料に用いる。ハルウコン。

きょう‐おう【嚮往】キヤウワウ

その方に向いて行くこと。

きょう‐おう【響応】キヤウ‥

響きが声に応ずるように、人の意を体してすぐさま行動を起こすこと。

きょう‐おう【饗応】キヤウ‥

(キョウヨウとも)

①酒食を供して、もてなすこと。供応。「―を受ける」「―接待」

②迎合すること。〈色葉字類抄〉

きょう‐おう【驕横】ケウワウ

おごりたかぶって、わがままなこと。

きょう‐おうぎ【京扇】キヤウアフギ

京都産の扇。京折。狂言、入間川「この扇子は―でもなし」

きょうおうごこく‐じ【教王護国寺】ケウワウ‥

京都市南区九条町にある東寺真言宗の総本山。一般には、東寺とうじという。平安京の鎮護として794年(延暦13)の遷都直後に創建。823年(弘仁14)空海に勅賜され、真言密教専修の道場となった。真言七祖像・東寺百合文書など多数の文化財を所蔵。俗称、弘法さん。

きょう‐おく【怯臆】ケフ‥

恐れてしりごみすること。

きょう‐おく【胸臆】

①胸。胸部。

②心。胸中の思い。日葡辞書「キョウヲクニヲサムル」

⇒胸臆を行う

きょうあつ‐てき【強圧的】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうあつ‐てき【強圧的】キヤウ‥

一方的にむりやりおさえつけようとするさま。「―な態度」

⇒きょう‐あつ【強圧】

きょう‐あん【教案】ケウ‥🔗⭐🔉

きょう‐あん【教案】ケウ‥

①教師が授業の目的・内容・方法、時間配当、参考資料などについて立案・記述したもの。学習指導案。

②宗教にかかわる案件。特に、清末、中国に起こったキリスト教排斥事件。

きょう‐い【胸囲】‥ヰ🔗⭐🔉

きょう‐い【胸囲】‥ヰ

胸まわりの長さ。男子は乳首のすぐ下で、女子は乳房隆起の上端の位置で測る。

きょう‐い【脅威】ケフヰ🔗⭐🔉

きょう‐い【脅威】ケフヰ

威力によっておびやかしおどすこと。「―にさらされる」「核の―」

きょう‐い【強意】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐い【強意】キヤウ‥

文章表現上、意味をつよめること。「―の接頭語」

きょう‐い【境位】キヤウヰ🔗⭐🔉

きょう‐い【境位】キヤウヰ

おかれた状況や環境。

きょう‐い【驚異】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐い【驚異】キヤウ‥

おどろきあやしむこと。普通では考えられない事柄に対するおどろき。「自然の―」

⇒きょうい‐てき【驚異的】

きょう‐いき【境域・疆域】キヤウヰキ🔗⭐🔉

きょう‐いき【境域・疆域】キヤウヰキ

①土地のさかい。境界。

②境内の地。領域。

きょう‐いく【教育】ケウ‥🔗⭐🔉

きょう‐いく【教育】ケウ‥

①教え育てること。望ましい知識・技能・規範などの学習を促進する意図的な働きかけの諸活動。福沢諭吉、福翁百話「―は割合に価の高きものなりとて」。「新人を―する」「学校―」「社会―」「家庭―」

②1を受けた実績。「―のない人」

⇒きょういく‐あい【教育愛】

⇒きょういく‐いいんかい【教育委員会】

⇒きょういく‐かがく【教育科学】

⇒きょういく‐がく【教育学】

⇒きょういく‐がくぶ【教育学部】

⇒きょういく‐かてい【教育課程】

⇒きょういく‐かんじ【教育漢字】

⇒きょういく‐きき【教育機器】

⇒きょういく‐きほん‐ほう【教育基本法】

⇒きょういく‐ぎょうせい【教育行政】

⇒きょういくけい‐しゅぎ【教育刑主義】

⇒きょういく‐けん【教育権】

⇒きょういく‐げんり【教育原理】

⇒きょういく‐こうがく【教育工学】

⇒きょういく‐こうむいん【教育公務員】

⇒きょういく‐こうむいん‐とくれい‐ほう【教育公務員特例法】

⇒きょういく‐さっしん‐いいんかい【教育刷新委員会】

⇒きょういく‐じっしゅう【教育実習】

⇒きょういく‐しひょう【教育指標】

⇒きょういく‐しゃかいがく【教育社会学】

⇒きょういく‐しょうしゅう【教育召集】

⇒きょういくしょくいん‐めんきょ‐ほう【教育職員免許法】

⇒きょういく‐しんぎかい【教育審議会】

⇒きょういく‐じんこう【教育人口】

⇒きょういく‐しんりがく【教育心理学】

⇒きょういく‐じんるいがく【教育人類学】

⇒きょういく‐そうかんぶ【教育総監部】

⇒きょういく‐そうだん【教育相談】

⇒きょういく‐そくてい【教育測定】

⇒きょういく‐だいがく【教育大学】

⇒きょういく‐たっせい【教育達成】

⇒きょういく‐ちょう【教育長】

⇒きょういく‐ちょくご【教育勅語】

⇒きょういく‐てき【教育的】

⇒きょういく‐てつがく【教育哲学】

⇒きょういく‐とうし‐ろん【教育投資論】

⇒きょういく‐バウチャー【教育バウチャー】

⇒きょういく‐はくしょ【教育白書】

⇒きょういく‐ひょうか【教育評価】

⇒きょういく‐びょうり【教育病理】

⇒きょういく‐ふじょ【教育扶助】

⇒きょういく‐ほけん【教育保険】

⇒きょういく‐ママ【教育ママ】

⇒きょういく‐もくひょう【教育目標】

⇒きょういく‐れい【教育令】

きょういく‐あい【教育愛】ケウ‥🔗⭐🔉

きょういく‐あい【教育愛】ケウ‥

教育者の被教育者に対する愛。教育活動の根源あるいは基本的要素の一つ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐いいんかい【教育委員会】ケウ‥ヰヰンクワイ🔗⭐🔉

きょういく‐いいんかい【教育委員会】ケウ‥ヰヰンクワイ

地方教育行政を担当する機関。都道府県委員会と市町村(特別区・組合)委員会がある。1948年教育委員会法に基づいて成立。初めは公選制であったが、56年地方教育行政法により任命制となる。略称、教委。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐かがく【教育科学】ケウ‥クワ‥🔗⭐🔉

きょういく‐かがく【教育科学】ケウ‥クワ‥

教育を一つの社会的・歴史的事実と見て、客観的・実証的に研究する立場の学問。思弁的・観念的な旧来の教育学に対していう。デュルケム・クリーク・ブレツィンカ(W.Brezinka1928〜)などがそれぞれ別個に唱えた。日本では1930年代に城戸幡太郎(1893〜1985)らが提唱。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐がく【教育学】ケウ‥🔗⭐🔉

きょういく‐がく【教育学】ケウ‥

教育の本質・目的・内容・方法・制度など、教育に関する研究を包括する学問。日本では1883年(明治16)伊沢修二が初めて「教育学」を刊行。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐がくぶ【教育学部】ケウ‥🔗⭐🔉

きょういく‐がくぶ【教育学部】ケウ‥

大学における学部の一つ。教育学の研究・教授を主とするものと、教員養成を主とするものとがある。日本では1949年初めて設置。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐かてい【教育課程】ケウ‥クワ‥🔗⭐🔉

きょういく‐かてい【教育課程】ケウ‥クワ‥

学校教育で望ましい学習が展開されるように配慮してつくられる、教育の目標・内容構成・配当時間などの総体。教科・科目など指導領域を設け、教材を選択・配列することによって編成される。カリキュラム。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐かんじ【教育漢字】ケウ‥🔗⭐🔉

きょういく‐かんじ【教育漢字】ケウ‥

義務教育期間に読み書きともにできるよう指導することが必要であるとされる漢字。

①「当用漢字別表」として選定された881字の漢字の通称。

②(→)学習漢字に同じ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐きき【教育機器】ケウ‥🔗⭐🔉

きょういく‐きき【教育機器】ケウ‥

教育の効率を高めるための機械・器具。ティーチング‐マシン・ランゲージ‐ラボラトリー(LL)・オーバーヘッド‐プロジェクター(OHP)など。1960年代末から普及。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐きほん‐ほう【教育基本法】ケウ‥ハフ🔗⭐🔉

きょういく‐きほん‐ほう【教育基本法】ケウ‥ハフ

日本の教育の目的及び理念、教育の実施に関する基本、教育行政等を定める法律。1947年日本国憲法の精神に基づき制定。2006年全面改正、教育の目標に「国を愛する態度」などを掲げる。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ぎょうせい【教育行政】ケウ‥ギヤウ‥🔗⭐🔉

きょういく‐ぎょうせい【教育行政】ケウ‥ギヤウ‥

各種の教育活動を組織し、一定の目的に向かって運営すること。主な教育行政機関に、文部科学省および都道府県・市町村の教育委員会がある。教育基本法第16条に規定。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういくけい‐しゅぎ【教育刑主義】ケウ‥🔗⭐🔉

きょういくけい‐しゅぎ【教育刑主義】ケウ‥

刑罰の目的は、応報ではなく、犯罪者を改善し教育することにあるとする立場。目的刑主義の一種。→応報刑主義。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐けん【教育権】ケウ‥🔗⭐🔉

きょういく‐けん【教育権】ケウ‥

①教育を受ける権利。日本国憲法第26条は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定める。

→参照条文:日本国憲法第26条

②教育をする権利。学校で生徒に何をどのように教えるかを決める権利をいう。この権利が誰に属するかをめぐり、国家の教育権説と国民の教育権説が対立している。

⇒きょう‐いく【教育】

広辞苑に「きょう」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む