複数辞典一括検索+![]()

![]()

こ‐ばん【小判】🔗⭐🔉

こ‐ばん【小判】

①天正(1573〜1592)頃から江戸末期まで行われた、薄い楕円形の金貨。その1枚は1両に相当。一両判。↔大判。

②紙などの判ばんが小さいこと。

⇒こばん‐いただき【小判頂き】

⇒こばん‐いち【小判市】

⇒こばん‐がた【小判形】

⇒こばん‐きん【小判金】

⇒こばん‐ぎん【小判銀】

⇒こばん‐ざめ【小判鮫】

⇒こばん‐じょろう【小判女郎】

⇒こばん‐そう【小判草】

⇒こばん‐づけ【小判漬】

⇒こばん‐なり【小判形】

⇒こばん‐ふん【小判粉】

こ‐ばん【小番】🔗⭐🔉

こ‐ばん【小番】

①中世、朝廷・門跡寺院・神社で、輪番で当直勤務すること。

②室町時代、武家の近習きんじゅ。小番衆。

⇒こばん‐しゅう【小番衆】

こ‐ばん【戸番】🔗⭐🔉

こ‐ばん【戸番】

番地・号など、住居や住戸を特定する番号。

こ‐ばん【火番】🔗⭐🔉

こ‐ばん【火番】

禅家で火を管理する役僧。禅寺の下男。

こ‐ばん【枯礬】🔗⭐🔉

こ‐ばん【枯礬】

(→)焼明礬やきみょうばんに同じ。

こばん‐いち【小判市】🔗⭐🔉

こばん‐いち【小判市】

小判金を銀貨または銭で売買する市。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐がた【小判形】🔗⭐🔉

こばん‐がた【小判形】

小判の形。楕円形。こばんなり。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐きん【小判金】🔗⭐🔉

こばん‐きん【小判金】

小判の金貨。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐ぎん【小判銀】🔗⭐🔉

こばん‐ぎん【小判銀】

小判の銀貨。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐ざめ【小判鮫】🔗⭐🔉

こばん‐ざめ【小判鮫】

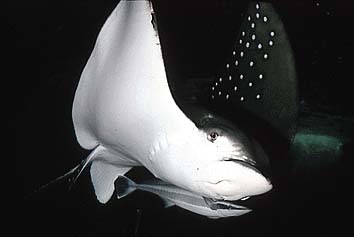

①コバンザメ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。細長い頭頂に第1背びれの変形物である小判状の吸盤があり、これで回遊魚の皮膚や船の底に吸着して移動する。サメ類ではない。コバンイタダキ。アヤカシ。

こばんざめ

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

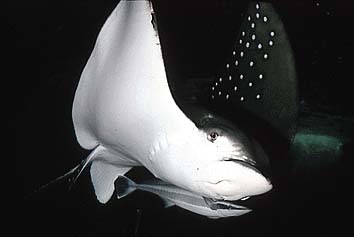

コバンザメ(吸盤)

提供:東京動物園協会

コバンザメ(吸盤)

提供:東京動物園協会

②コバンザメ科魚類の総称。

⇒こ‐ばん【小判】

②コバンザメ科魚類の総称。

⇒こ‐ばん【小判】

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

コバンザメ(吸盤)

提供:東京動物園協会

コバンザメ(吸盤)

提供:東京動物園協会

②コバンザメ科魚類の総称。

⇒こ‐ばん【小判】

②コバンザメ科魚類の総称。

⇒こ‐ばん【小判】

こ‐ばんし【小半紙】🔗⭐🔉

こ‐ばんし【小半紙】

小型の半紙。女の懐中紙に用いた。浄瑠璃、心中天の網島「一分―塵々紙で」

こばん‐しゅう【小番衆】🔗⭐🔉

こばん‐しゅう【小番衆】

小番を勤める者。また、近習。

⇒こ‐ばん【小番】

こばん‐じょろう【小判女郎】‥ヂヨラウ🔗⭐🔉

こばん‐じょろう【小判女郎】‥ヂヨラウ

小判を女郎にたとえていう語。愛すべき意を示す。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「ほうほう、可愛らしい―」

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐そう【小判草】‥サウ🔗⭐🔉

こばん‐そう【小判草】‥サウ

イネ科の一年草。ヨーロッパ原産。牧草に混じって渡来。高さ30〜60センチメートルで群生する。葉は麦に似て細く、夏に小判型をした緑の花穂を垂らし、黄熟する。俵麦たわらむぎ。〈[季]夏〉

コバンソウ

撮影:関戸 勇

⇒こ‐ばん【小判】

⇒こ‐ばん【小判】

⇒こ‐ばん【小判】

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐づけ【小判漬】🔗⭐🔉

こばん‐づけ【小判漬】

(横に切ると、その中の卵が小判のように見えるからいう)鮎などの粕漬。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐なり【小判形】🔗⭐🔉

こばん‐なり【小判形】

(→)「こばんがた」に同じ。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐ふん【小判粉】🔗⭐🔉

こばん‐ふん【小判粉】

蒔絵まきえに用いる金粉。銀含量の多い金で作り、青みを帯びる。青金粉。

⇒こ‐ばん【小判】

広辞苑に「こばん」で始まるの検索結果 1-18。