複数辞典一括検索+![]()

![]()

こや【昆陽】🔗⭐🔉

こや【昆陽】

今の兵庫県伊丹市内、昔の児屋こや郷の地。行基が開基した昆陽寺、行基の築造と伝える灌漑用溜池の昆陽池がある。(歌枕)

こ‐や【小矢】🔗⭐🔉

こ‐や【小矢】

①深く引きこまない短い矢。

②遊戯用の小弓こゆみの矢。

こ‐や【小屋】🔗⭐🔉

こ‐や【小屋】

①小さくて粗末な家屋。また、仮に立てた小さな建物。かりごや。「ほったて―」「鳥―」

②芝居または見世物を興行する建物。

③江戸時代、藩主の藩邸または城中にあった藩士の住宅。

④京都の大路に設けられた衛府の官人の夜まわりの詰所。ひたきや。

⑤屋根と天井との間の部分。

⑥新墓をおおっておく屋形。野屋。

こ‐や【蚕屋】🔗⭐🔉

こ‐や【蚕屋】

養蚕をするための家・室。かいこや。詞花和歌集夏「わぎもこが―の篠屋の五月雨に」

こや‐いけ【昆陽池】🔗⭐🔉

こや‐いけ【昆陽池】

「こや(昆陽)」参照。

こや‐うら【小屋裏】🔗⭐🔉

こや‐うら【小屋裏】

〔建〕天井と小屋組との間の空間。

こや‐おう【顧野王】‥ワウ🔗⭐🔉

こや‐おう【顧野王】‥ワウ

中国南朝、梁・陳の学者。字は希馮。初め梁に仕え、のち陳に帰して史筆をつかさどり、黄門侍郎・光禄卿。著「玉篇」「輿地志」。(519〜581)

こや‐おとし【小屋落し】🔗⭐🔉

こや‐おとし【小屋落し】

敵の城下の町家を破壊し、また、これに放火すること。甲陽軍鑑9「―・乱取いたし、刈田かったを仕り、下々いさむ事限なし」

こや‐がけ【小屋掛け】🔗⭐🔉

こや‐がけ【小屋掛け】

仮小屋をつくること。また、その仮小屋。「芝居の―」

こ‐やかず【小矢数】🔗⭐🔉

こ‐やかず【小矢数】

通矢とおしやで、日中のみ一日行うもの。↔大矢数

こ‐やかまし・い【小喧しい】🔗⭐🔉

こ‐やかまし・い【小喧しい】

〔形〕

少しばかりのことにもやかましくいう。くちやかましい。

こ‐やく【子役】🔗⭐🔉

こ‐やく【子役】

演劇・映画で、子供の役。また、子供役者。能楽では子方こかたという。

こ‐やく【巨益】🔗⭐🔉

こ‐やく【巨益】

〔仏〕大きな利益。徒然草「称名を追福に修して―あるべし」

こ‐やくにん【小役人】🔗⭐🔉

こ‐やくにん【小役人】

身分の低い役人。小吏。

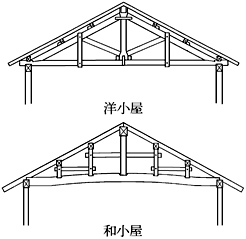

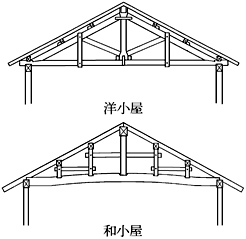

こや‐ぐみ【小屋組】🔗⭐🔉

こや‐ぐみ【小屋組】

〔建〕家の屋根を支え受けるために組み立てた骨組。

小屋組

こや‐さん【姑射山・姑耶山】🔗⭐🔉

こや‐さん【姑射山・姑耶山】

①中国で、仙人が住むという山。藐姑射はこやの山。

②転じて、仙洞せんとう御所。

こやし【肥やし】🔗⭐🔉

こやし【肥やし】

①土地の生産力を維持増進するために、土壌に施す養分。こえ。肥料。「畑に―をまく」

②比喩的に、あとになって役に立つもの。「失敗を―にする」

⇒こやし‐きや【肥やし木屋】

こやし‐きや【肥やし木屋】🔗⭐🔉

こやし‐きや【肥やし木屋】

(→)「きや(木屋)」3に同じ。

⇒こやし【肥やし】

○子養わんと欲すれども親待たずこやしなわんとほっすれどもおやまたず

[韓詩外伝9]子が成功して親に孝養を尽くそうとする頃には、親はもう死んでいてこの世にはいない。「樹静かならんと欲すれども風やまず」の対句。→風樹ふうじゅの嘆たん

⇒こ【子・児・仔】

○子養わんと欲すれども親待たずこやしなわんとほっすれどもおやまたず🔗⭐🔉

○子養わんと欲すれども親待たずこやしなわんとほっすれどもおやまたず

[韓詩外伝9]子が成功して親に孝養を尽くそうとする頃には、親はもう死んでいてこの世にはいない。「樹静かならんと欲すれども風やまず」の対句。→風樹ふうじゅの嘆たん

⇒こ【子・児・仔】

こ‐やす【子安】

(安産の意)子安地蔵こやすじぞうの略。狂言、伊文字「これは―の塔でござる」

⇒こやす‐がい【子安貝】

⇒こやす‐こう【子安講】

⇒こやす‐じぞう【子安地蔵】

こや・す【肥やす】

〔他五〕

①地味ちみをよくする。肥沃にする。「土地を―・す」

②(栄養を与えて)ふとらせる。豊かにする。富ます。史記抄「民を―・し民を心安くおくが上の人の栄花ぞ」。「私腹を―・す」

③喜ばす。楽しませる。太平記3「目を悦ばしめ耳を―・す」

④知識・鑑賞力などをつける。「絵を見る目を―・す」

こや・す【臥やす】

〔自四〕

(コユに尊敬・親愛を表すスの付いた語)横におなりになる。おやすみになる。万葉集3「草枕旅に―・せるこの旅人たびとあはれ」

こやす‐がい【子安貝】‥ガヒ

タカラガイ科の巻貝の俗称。特に、大形、黒色で背面に美しい淡色の斑紋のあるハチジョウダカラガイは、産婦がこの貝を握っていきめば安産するという俗信があり、特にこの種類を子安貝と呼ぶこともある。竹取物語「―をふと握りもたれば」→宝貝たからがい。

⇒こ‐やす【子安】

こやす‐こう【子安講】‥カウ

妊婦の安産を守護するという地蔵・観音・鬼子母神・木花之開耶姫このはなのさくやびめなどを祀る女性の講。

⇒こ‐やす【子安】

こやす‐じぞう【子安地蔵】‥ヂザウ

妊婦の安産を守護するという地蔵。

⇒こ‐やす【子安】

こ‐やすみ【小休み】

しばらく休むこと。少憩。

こやすみ‐どの【小安殿】

大安殿おおやすみどのの北(後方)にある、天皇が執務する殿舎。しょうあんでん。こあんどの。→やすみどの

こやた【古堂】

荒れた古い堂。秘蔵抄「荒れたる古き堂を―といふなり」

こ‐やつ【此奴】

〔代〕

相手を卑しめていう語。このやつ。こいつ。

⇒こやつ‐ら【此奴等】

こや‐づか【小屋束】

〔建〕小屋組にある束つか。

こ‐やっこ【小奴】

小さいやっこ。こがらのやっこ。

こやつ‐ら【此奴等】

〔代〕

「こやつ」の複数。こいつら。

⇒こ‐やつ【此奴】

こ‐やで【小枝】

(上代東国方言)こえだ。万葉集14「椎の―の会ひはたがはじ」

こ‐やど【小宿】

①ちょっとした宿。

②江戸時代、商家の奉公人が遊びに泊まった宿。男女の密会の場とされ、また、私娼をおいた。奉公人宿。好色一代女4「―の嚊が機嫌取に心つくるもをかし」

⇒こやど‐ばいり【小宿入り】

こやど‐ばいり【小宿入り】‥バヒリ

小宿に入ること。小宿の私娼などに関係すること。西鶴織留5「居つづけの奉公あるにも、―する益をたずねけるに」

⇒こ‐やど【小宿】

こ‐やなぎ【古柳・小柳】

平安時代末の雑芸ぞうげいの一種。新旧2様式があったが、不明の点が多い。

こや‐ぬき【小屋貫】

〔建〕小屋束こやづかを連結するための貫。

こ‐やね【小屋根】

下屋げや・庇ひさしなど、主屋に付属する部分に設けた屋根。↔大屋根

こや‐ばらい【蚕屋払い】‥バラヒ

正月初子はつねの日、箒ほうきに子ねの日の松を添えて蚕屋を掃くこと。

こや‐ばり【小屋梁】

〔建〕小屋組の最下部に水平に配した材。

こ‐やひん【胡也頻】

(Hu Yepin)中国の作家。本名、胡崇軒。福建の人。丁玲の夫。作「モスクワへ行く」「光明はわれわれの前に」など。(1903〜1931)

こ‐やま【小山】

小さい山。低い山。岡。

⇒小山が揺るぎ出たよう

こやま【小山】

姓氏の一つ。

⇒こやま‐しょうたろう【小山正太郎】

こ‐やま【肥山】

ごみすてば。堆肥たいひ用に積み上げておくもの。

こやま‐いけ【湖山池】

鳥取市の西郊にある潟湖。面積7平方キロメートル、最大深度7.6メートル。美田が一夜にして湖になったという湖山長者の伝説で知られる。

こ‐やす【子安】🔗⭐🔉

こや・す【肥やす】🔗⭐🔉

こや・す【肥やす】

〔他五〕

①地味ちみをよくする。肥沃にする。「土地を―・す」

②(栄養を与えて)ふとらせる。豊かにする。富ます。史記抄「民を―・し民を心安くおくが上の人の栄花ぞ」。「私腹を―・す」

③喜ばす。楽しませる。太平記3「目を悦ばしめ耳を―・す」

④知識・鑑賞力などをつける。「絵を見る目を―・す」

こや・す【臥やす】🔗⭐🔉

こや・す【臥やす】

〔自四〕

(コユに尊敬・親愛を表すスの付いた語)横におなりになる。おやすみになる。万葉集3「草枕旅に―・せるこの旅人たびとあはれ」

こやす‐こう【子安講】‥カウ🔗⭐🔉

こやす‐こう【子安講】‥カウ

妊婦の安産を守護するという地蔵・観音・鬼子母神・木花之開耶姫このはなのさくやびめなどを祀る女性の講。

⇒こ‐やす【子安】

こやす‐じぞう【子安地蔵】‥ヂザウ🔗⭐🔉

こやす‐じぞう【子安地蔵】‥ヂザウ

妊婦の安産を守護するという地蔵。

⇒こ‐やす【子安】

こ‐やすみ【小休み】🔗⭐🔉

こ‐やすみ【小休み】

しばらく休むこと。少憩。

こやすみ‐どの【小安殿】🔗⭐🔉

こやすみ‐どの【小安殿】

大安殿おおやすみどのの北(後方)にある、天皇が執務する殿舎。しょうあんでん。こあんどの。→やすみどの

こやた【古堂】🔗⭐🔉

こやた【古堂】

荒れた古い堂。秘蔵抄「荒れたる古き堂を―といふなり」

こ‐やつ【此奴】🔗⭐🔉

こ‐やつ【此奴】

〔代〕

相手を卑しめていう語。このやつ。こいつ。

⇒こやつ‐ら【此奴等】

こや‐づか【小屋束】🔗⭐🔉

こや‐づか【小屋束】

〔建〕小屋組にある束つか。

こ‐やっこ【小奴】🔗⭐🔉

こ‐やっこ【小奴】

小さいやっこ。こがらのやっこ。

こやつ‐ら【此奴等】🔗⭐🔉

こやつ‐ら【此奴等】

〔代〕

「こやつ」の複数。こいつら。

⇒こ‐やつ【此奴】

こ‐やで【小枝】🔗⭐🔉

こ‐やで【小枝】

(上代東国方言)こえだ。万葉集14「椎の―の会ひはたがはじ」

こ‐やど【小宿】🔗⭐🔉

こ‐やど【小宿】

①ちょっとした宿。

②江戸時代、商家の奉公人が遊びに泊まった宿。男女の密会の場とされ、また、私娼をおいた。奉公人宿。好色一代女4「―の嚊が機嫌取に心つくるもをかし」

⇒こやど‐ばいり【小宿入り】

こやど‐ばいり【小宿入り】‥バヒリ🔗⭐🔉

こやど‐ばいり【小宿入り】‥バヒリ

小宿に入ること。小宿の私娼などに関係すること。西鶴織留5「居つづけの奉公あるにも、―する益をたずねけるに」

⇒こ‐やど【小宿】

こ‐やなぎ【古柳・小柳】🔗⭐🔉

こ‐やなぎ【古柳・小柳】

平安時代末の雑芸ぞうげいの一種。新旧2様式があったが、不明の点が多い。

こや‐ぬき【小屋貫】🔗⭐🔉

こや‐ぬき【小屋貫】

〔建〕小屋束こやづかを連結するための貫。

こ‐やね【小屋根】🔗⭐🔉

こ‐やね【小屋根】

下屋げや・庇ひさしなど、主屋に付属する部分に設けた屋根。↔大屋根

こや‐ばらい【蚕屋払い】‥バラヒ🔗⭐🔉

こや‐ばらい【蚕屋払い】‥バラヒ

正月初子はつねの日、箒ほうきに子ねの日の松を添えて蚕屋を掃くこと。

こや‐ばり【小屋梁】🔗⭐🔉

こや‐ばり【小屋梁】

〔建〕小屋組の最下部に水平に配した材。

こ‐やひん【胡也頻】🔗⭐🔉

こ‐やひん【胡也頻】

(Hu Yepin)中国の作家。本名、胡崇軒。福建の人。丁玲の夫。作「モスクワへ行く」「光明はわれわれの前に」など。(1903〜1931)

こ‐やま【小山】🔗⭐🔉

こ‐やま【小山】

小さい山。低い山。岡。

⇒小山が揺るぎ出たよう

こやま【小山】(姓氏)🔗⭐🔉

こやま【小山】

姓氏の一つ。

⇒こやま‐しょうたろう【小山正太郎】

こ‐やま【肥山】🔗⭐🔉

こ‐やま【肥山】

ごみすてば。堆肥たいひ用に積み上げておくもの。

こやま‐いけ【湖山池】🔗⭐🔉

こやま‐いけ【湖山池】

鳥取市の西郊にある潟湖。面積7平方キロメートル、最大深度7.6メートル。美田が一夜にして湖になったという湖山長者の伝説で知られる。

○小山が揺るぎ出たようこやまがゆるぎでたよう

大柄な人の歩くさまにいう。

⇒こ‐やま【小山】

○小山が揺るぎ出たようこやまがゆるぎでたよう🔗⭐🔉

○小山が揺るぎ出たようこやまがゆるぎでたよう

大柄な人の歩くさまにいう。

⇒こ‐やま【小山】

こやま‐しょうたろう【小山正太郎】‥シヤウ‥ラウ

洋画家。越後長岡生れ。川上冬崖に師事。のち工部美術学校でフォンタネージに学ぶ。1887年(明治20)不同舎を起こし、89年明治美術会創設に参加。のち洋風美術教育の中心。(1857〜1916)

⇒こやま【小山】

こ‐やみ【小止み】

(雨や雪などが)しばらくやむこと。ちょっとやむこと。おやみ。

こや‐もの【小屋者】

小屋掛けをして住む者。かわらもの・非人の類。

こ‐やらい【児遣らい】‥ヤラヒ

(四国・瀬戸内地方で)出産。赤子を世の中に送り出す意とされ、さまざまな儀礼を伴う。

こ‐やり【小槍】

柄の短い槍。手槍。

こや・る【臥る】

〔自四〕

横になる。古事記下「槻つく弓の―・るこやりも梓弓立てり立てりも」

こ・ゆ【肥ゆ】

〔自下二〕

⇒こえる(下一)

こ・ゆ【臥ゆ】

〔自上二〕

寝ころぶ。横になる。万葉集5「草手折り柴とり敷きて床とこじもの打ち―・いふして」

こ・ゆ【凍ゆ】

〔自上二〕

「こごゆ」に同じ。→こごえる

こ・ゆ【越ゆ・超ゆ】

〔自下二〕

⇒こえる(下一)

こ・ゆ【蹴ゆ】

〔他下二〕

蹴る。倭名類聚鈔4「蹴鞠、世間云、末利古由」。類聚名義抄「蹴、クユ・コユ」

ごゆ【御油】

愛知県豊川市にある東海道の宿駅。姫街道の分岐点として繁栄。西の赤坂宿との間には松並木が現存。

こ‐ゆい【小結】‥ユヒ

髻もとどりに結んで折烏帽子おりえぼしの巾子形こじがたの左右に引き出し、その背面外部で結ぶ紐。

⇒こゆい‐えぼし【小結烏帽子】

こゆい‐えぼし【小結烏帽子】‥ユヒ‥

小結の組紐のある侍烏帽子。

⇒こ‐ゆい【小結】

こ‐ゆう【固有】‥イウ

①[易経益卦]天然に有すること。もとからあること。

②その物だけにあること。特有。「日本―の文化」

⇒こゆう‐うんどう【固有運動】

⇒こゆう‐エックスせん【固有X線】

⇒こゆう‐かくうんどうりょう【固有角運動量】

⇒こゆう‐こう【固有光】

⇒こゆう‐ざいさん【固有財産】

⇒こゆう‐じむ【固有事務】

⇒こゆう‐しゅ【固有種】

⇒こゆう‐しんどう【固有振動】

⇒こゆう‐せい【固有性】

⇒こゆう‐ち【固有値】

⇒こゆう‐ベクトル【固有ベクトル】

⇒こゆう‐ほう【固有法】

⇒こゆう‐めいし【固有名詞】

こ‐ゆう【故友】‥イウ

昔の友だち。ふるい朋友。

ご‐ゆう【五友】‥イウ

(画題)竹・梅・蘭・菊・蓮の5種。明の薛瑄せつせんの撰。文人画に多い。

ご‐ゆう【互有】‥イウ

互いに所有すること。

⇒ごゆう‐けん【互有権】

ご‐ゆう【娯遊】‥イウ

たのしみ遊ぶこと。また、なすべきこともなく、徒らに日をすごすこと。

こゆう‐うんどう【固有運動】‥イウ‥

天球上における恒星の位置(赤経・赤緯)の変化の中から、地球の運動に起因するもの(歳差・章動・光行差・年周視差)を分離して除いた、恒星自身の視運動。

⇒こ‐ゆう【固有】

こゆう‐エックスせん【固有X線】‥イウ‥

(→)特性X線に同じ。

⇒こ‐ゆう【固有】

こゆう‐かくうんどうりょう【固有角運動量】‥イウ‥リヤウ

軌道運動をしていない、静止した粒子のもつ角運動量。その値は、古典論ではつねに0だが、量子論では必ずしも0にはならない。↔軌道角運動量。→スピン。

⇒こ‐ゆう【固有】

ごゆう‐けん【互有権】‥イウ‥

土地の境界線上に設けた界標・囲障・牆壁しょうへき・溝渠こうきょに対する相隣者の共有持分権。分割が禁止される点で通常の共有権と異なる。旧民法の用語に由来。

⇒ご‐ゆう【互有】

こゆう‐こう【固有光】‥イウクワウ

〔心〕全く光のないところで知覚される灰色の感覚。網膜固有光。眼灰。

⇒こ‐ゆう【固有】

こゆう‐ざいさん【固有財産】‥イウ‥

ある人に帰属する財産のうち、財産分離中の相続財産や信託財産のように法律上特別の扱いを受ける一団の財産を除いた残りの財産。

⇒こ‐ゆう【固有】

こゆう‐じむ【固有事務】‥イウ‥

都道府県・市町村等の地方公共団体が、その本来の存立目的である住民の共同の福祉のためにする公共事務。水道事業・学校管理の類。

⇒こ‐ゆう【固有】

こゆう‐しゅ【固有種】‥イウ‥

その地方にだけ特産する生物種。分布圏の大小を問わないが、地域は一大陸を超えないのが普通。シラネアオイ・ニホンザルが日本固有種であるなど。

⇒こ‐ゆう【固有】

こゆう‐しんどう【固有振動】‥イウ‥

振動系に固有な振動。自由振動の際に見られる。

⇒こ‐ゆう【固有】

こゆう‐せい【固有性】‥イウ‥

〔哲〕(property)ある物に本来そなわっている性質。その物の本質的な在り方を規定している性質。本質的属性。

⇒こ‐ゆう【固有】

こゆう‐ち【固有値】‥イウ‥

①〔数〕ゼロでないベクトルをある一次変換で変換して、もとのベクトルのa倍になる時のaの値をその一次変換(または一次変換を表す行列)の固有値という。その時、このベクトルを固有値aに対する固有ベクトルという。また線形微分作用素L(y)に対し、L(y)=ayが恒等的に0でない関数解yをもつ時、aを固有値、そのyをaに対する固有関数という。

②量子力学では、物理量を表す演算子の固有値1を、その物理量の固有値という。物理量の測定値は必ずこの一つとなる。

⇒こ‐ゆう【固有】

こゆう‐ベクトル【固有ベクトル】‥イウ‥

「固有値こゆうち」参照。

⇒こ‐ゆう【固有】

こゆう‐ほう【固有法】‥イウハフ

その国に固有なものとして発生・発達した法。↔継受法。

⇒こ‐ゆう【固有】

こゆう‐めいし【固有名詞】‥イウ‥

(proper noun)唯一的に存在する事物の名称を表す名詞。地名・人名の類。↔普通名詞

⇒こ‐ゆう【固有】

こやま‐しょうたろう【小山正太郎】‥シヤウ‥ラウ🔗⭐🔉

こやま‐しょうたろう【小山正太郎】‥シヤウ‥ラウ

洋画家。越後長岡生れ。川上冬崖に師事。のち工部美術学校でフォンタネージに学ぶ。1887年(明治20)不同舎を起こし、89年明治美術会創設に参加。のち洋風美術教育の中心。(1857〜1916)

⇒こやま【小山】

広辞苑に「こや」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む