複数辞典一括検索+![]()

![]()

あけ【朱・緋】🔗⭐🔉

あけ【明け】🔗⭐🔉

あけ【明け】

あけること。

①期間が終わること。また、その直後。「連休―」「夜勤―」

②夜明け。「―の明星」

③韻塞いんふたぎで、かくした韻字をどの字と言いあてること。能因本枕草子したりがほなるもの「韻ふたぎの―疾うしたる」

あ‐けい【阿兄】🔗⭐🔉

あ‐けい【阿兄】

兄を親しんでいう称。にいちゃん。あにき。

あけ‐がた【明け方】🔗⭐🔉

あけ‐がた【明け方】

夜が明けようとする頃。夜明けがた。

あけ‐がらす【明烏】🔗⭐🔉

あけ‐がらす【明烏】

①夜明けがたに鳴く烏。また、その声。

②「明烏夢泡雪あけがらすゆめのあわゆき」の通称。

③墨の隠語。

あけがらす【明烏】(落語)🔗⭐🔉

あけがらす【明烏】

落語。新内「明烏夢泡雪」に取材。堅物の若旦那がだまされて吉原へ連れて行かれる話。

あけがらす【あけ烏】🔗⭐🔉

あけがらす【あけ烏】

俳諧集。1冊。高井几董きとう編。蕪村一派の京俳壇における俳諧新風宣言の集。1773年(安永2)刊。

あけがらすゆめのあわゆき【明烏夢泡雪】🔗⭐🔉

あけがらすゆめのあわゆき【明烏夢泡雪】

新内の代表曲の一つ。通称「明烏」。初世鶴賀若狭掾作詞・作曲。浦里時次郎うらざとときじろうの情話で、頽廃的な郭くるわ情緒を描写。大いに流行し、清元・常磐津・義太夫などでも同じ題材の作品が作られた。→浦里時次郎

あけ‐くら・す【明け暮す】🔗⭐🔉

あけ‐くら・す【明け暮す】

〔他四〕

明かし暮らす。月日を送る。後撰和歌集秋「―・し守るたのみを」

あけ‐くれ【明け暮れ】🔗⭐🔉

あけ‐くれ【明け暮れ】

①夜明けと夕暮。朝夕。日々。堤中納言物語「―は耳はさみをして、手のうらにそへふせてまぼり給ふ」

②(副詞的に用いて)明けても暮れても。毎日。源氏物語桐壺「このごろ―御覧ずる長恨歌の」。「―精を出す」

あけ‐ぐれ【明け暗れ】🔗⭐🔉

あけ‐ぐれ【明け暗れ】

夜が明けきる前の少し暗い感じの残る頃。また、その状態。未明。万葉集4「―の朝ぎり隠り鳴くたづの」

あけ‐く・れる【明け暮れる】🔗⭐🔉

あけ‐く・れる【明け暮れる】

〔自下一〕[文]あけく・る(下二)

①夜が明け日が暮れる。月日が過ぎて行く。蜻蛉日記下「類多くことさわがしくて―・るるも」

②(「…に―・れる」の形で)始終あることに没頭する。「読書に―・れる」

あけ‐ごろも【緋袍・緋衣】🔗⭐🔉

あけ‐ごろも【緋袍・緋衣】

[一]〔名〕

緋色の袍ほう。四位・五位の当色とうじきで、平安時代の末から五位所用の袍をさす。あけ。あけのころも。転じて、五位の異称に使われる。

[二]〔枕〕

「あけ」にかかる。

あけ‐さ・る【明けさる】🔗⭐🔉

あけ‐さ・る【明けさる】

〔自四〕

(「さる」は移動する意)夜が明けてゆく。万葉集3「―・れば潮を干しむる」

あけし・い🔗⭐🔉

あけし・い

〔形〕

生活や気分の上でのんびりするさま。気分のさっぱりするさま。浮世風呂3「かたツきし―・い間はねへはな」

あけ‐しめ【開け閉め】🔗⭐🔉

あけ‐しめ【開け閉め】

戸や扉を開けることと閉めること。開けたり閉めたりすること。開け閉たて。

あけ‐すけ🔗⭐🔉

あけ‐すけ

(アケ(明)スケ(透)の意)つつみかくさないこと。ありのまま。「―に言う」「―な人」

あけず‐の‐もん【不開の門】🔗⭐🔉

あけず‐の‐もん【不開の門】

⇒あかずのもん

あけ‐そ・める【明け初める】🔗⭐🔉

あけ‐そ・める【明け初める】

〔自下一〕[文]あけそ・む(下二)

夜が明けはじめる。六帖詠草「―・むる峰のかすみの一なびき」

あけ‐た・つ【明け立つ】🔗⭐🔉

あけ‐た・つ【明け立つ】

〔自四〕

夜が明けて来はじめる。万葉集19「―・たば松のさ枝に」

あけ‐たて【開け閉て】🔗⭐🔉

あけ‐たて【開け閉て】

戸や障子をあけたりしめたりすること。また、そのぐあい。

あけち【明智】🔗⭐🔉

あけち‐ぐら【明智鞍】🔗⭐🔉

あけち‐ぐら【明智鞍】

花嫁の乗用などに用いる飾り馬の鞍。

あけち‐こごろう【明智小五郎】‥ラウ🔗⭐🔉

あけち‐こごろう【明智小五郎】‥ラウ

江戸川乱歩の推理小説で活躍する名探偵。1925年(大正14)の「D坂の殺人事件」に初登場。

⇒あけち【明智】

あけち‐ひでみつ【明智秀満】🔗⭐🔉

あけち‐ひでみつ【明智秀満】

安土時代の武将。三宅弥平次と称。左馬介光春は俗伝。光秀の女婿。本能寺の変に先鋒。ついで安土に敗れて大津から坂本まで馬上湖水を渡って城に入ったといわれるが、包囲され自刃。( 〜1582)

⇒あけち【明智】

あけち‐みつひで【明智光秀】🔗⭐🔉

あけち‐みつひで【明智光秀】

安土時代の武将。通称、十兵衛。織田信長に仕え、近江坂本城主となり惟任これとう日向守と称。ついで丹波亀山城主となり、毛利攻めの支援を命ぜられたが、信長を本能寺に攻めて自殺させた。わずか13日で豊臣秀吉に山崎で敗れ、小栗栖おぐるすで農民に殺される。(1528?〜1582)

⇒あけち【明智】

あけつげ‐どり【明告鳥】🔗⭐🔉

あけつげ‐どり【明告鳥】

(夜明けを告げる鳥の意)鶏の異称。夫木和歌抄27「―の声なかりせば」

あけっ‐ぱなし【明けっ放し・開けっ放し】🔗⭐🔉

あけっ‐ぱなし【明けっ放し・開けっ放し】

①(窓・戸・ふたなどを)開けたままにしておくこと。

②心に包み隠しのないさま。あけすけ。開放的。「―な性格」

あけっ‐ぴろげ【明けっ広げ】🔗⭐🔉

あけっ‐ぴろげ【明けっ広げ】

(→)「あけっぱなし」に同じ。

あけ‐て【明けて】🔗⭐🔉

あけ‐て【明けて】

新年になって。「―60歳」

○開けてびっくり玉手箱あけてびっくりたまてばこ🔗⭐🔉

○開けてびっくり玉手箱あけてびっくりたまてばこ

意外な内容や結果に驚くことのたとえ。昔話の浦島太郎が、竜宮城で貰った玉手箱を開けて老人となった話をふまえた表現。

⇒あ・ける【明ける・開ける・空ける】

○明けても暮れてもあけてもくれても🔗⭐🔉

○明けても暮れてもあけてもくれても

何日も同じ状態が続くさま。来る日も来る日も。明け暮れ。

⇒あ・ける【明ける】

あげ‐ど【揚戸】

上に押し上げて開ける戸。

あげ‐どうふ【揚げ豆腐】

①油で揚げた豆腐。厚く切った生揚げと薄く切った薄揚げとがある。

②揚出し豆腐。→揚出し

あげ‐どき【揚げ斎】

①最終年忌の法事。弔上といあげ。

②遺族が自宅に僧侶を招かず寺に出向いて経をあげてもらう簡単な法事。揚げ法事。

あげ‐どころ【上げ所】

手紙の先方の名宛なあての所。あてどころ。小大君集「ゐなかへやる文の―に」

あげ‐なべ【揚げ鍋】

揚げ物を作る時に用いる鍋。

あげ‐なや【揚納屋】

(三重県志摩半島で)倉庫のない家で、納屋の土間に床板を張って穀物を貯蔵する所。

あけ‐に【明荷】

①旅行用の竹つづら。外をござで覆い、角や縁に割竹をつけたもの。馬の左右につけるのに便利にしてある。

②力士が場所入りの時に持ちこむ、まわし・化粧まわしなどを入れた長方形の箱。開荷。

⇒あけに‐うま【明荷馬】

あげ‐に【揚げ煮】

野菜・魚肉などを油で揚げてから、出し汁と調味料を加えて煮ること。また、その料理。

あげ‐に【揚荷】

陸揚げする船荷。

あけに‐うま【明荷馬】

民間で嫁を乗せる馬。通例婿方で準備し、明荷を馬の両背に着けて、その上に布団を敷く。

⇒あけ‐に【明荷】

あけ‐に【明荷】🔗⭐🔉

あけ‐に【明荷】

①旅行用の竹つづら。外をござで覆い、角や縁に割竹をつけたもの。馬の左右につけるのに便利にしてある。

②力士が場所入りの時に持ちこむ、まわし・化粧まわしなどを入れた長方形の箱。開荷。

⇒あけに‐うま【明荷馬】

あけに‐うま【明荷馬】🔗⭐🔉

○朱に染まるあけにそまる🔗⭐🔉

○朱に染まるあけにそまる

血で赤く染まる。血まみれになる。

⇒あけ【朱・緋】

あけ‐の‐かね【明けの鐘】

①夜明け(明六つ)に寺で鳴らす鐘の音。梅暦「―ごんと突きや」

②長唄の入門曲。通称「宵は待ち」。めりやす物。恋人との別れを告げる明けの鐘を恨む女心を歌ったもの。

あけ‐のこ・る【明け残る】

〔自四〕

月や星などが、夜が明けたのにまだ残っている。風雅和歌集雑「―・る星の数ぞ消えゆく」

あけ‐の‐ころも【明衣】

⇒あかは

あけ‐の‐ころも【緋衣】

⇒あけごろも(緋袍)

あけ‐の‐そほぶね【赤のそほ船】

(「そほ」は塗料の赤土)赤く塗った船。万葉集3「山下の―沖へ漕ぐ見ゆ」

あけ‐の‐はる【明けの春】

初春。年のはじめ。〈[季]新年〉

あけ‐の‐ひ【明けの日】

あくる日。その翌日。

あけのべ‐こうざん【明延鉱山】‥クワウ‥

兵庫県養父やぶ市の鉱山。大同(806〜810)年間の発見。古くは銅山。錫すずの産出量は日本最大であった。1987年閉山。

明延鉱山

撮影:的場 啓

あけ‐の‐みょうじょう【明けの明星】‥ミヤウジヤウ

明け方、東の空に見える金星。

あげ‐は【上端・上羽】

謡曲のクセの中程にあって、1〜2句だけうたう役謡やくうたい。そこから旋律が上音中心となる。

あげ‐は【揚羽】

アゲハチョウのこと。

⇒あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】

⇒あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】

⇒あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

あげ‐ば【揚げ場】

船荷を陸揚げする場所。

あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】‥テフ

①アゲハチョウ科のチョウの総称。また、特に同科のナミアゲハの通称。翅は黄白色に黒条・黒斑があり、開張8〜10センチメートル。幼虫は柑橘類の害虫。

アオスジアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

あけ‐の‐みょうじょう【明けの明星】‥ミヤウジヤウ

明け方、東の空に見える金星。

あげ‐は【上端・上羽】

謡曲のクセの中程にあって、1〜2句だけうたう役謡やくうたい。そこから旋律が上音中心となる。

あげ‐は【揚羽】

アゲハチョウのこと。

⇒あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】

⇒あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】

⇒あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

あげ‐ば【揚げ場】

船荷を陸揚げする場所。

あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】‥テフ

①アゲハチョウ科のチョウの総称。また、特に同科のナミアゲハの通称。翅は黄白色に黒条・黒斑があり、開張8〜10センチメートル。幼虫は柑橘類の害虫。

アオスジアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

オナガアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

オナガアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

カラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

カラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

キアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

キアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

クロアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

クロアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ジャコウアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ジャコウアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナガサキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナガサキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナミアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナミアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミカドアゲハ(羽化)

提供:ネイチャー・プロダクション

ミカドアゲハ(羽化)

提供:ネイチャー・プロダクション

ミヤマカラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミヤマカラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

モンキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

モンキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

②(→)「あげはのちょう」1に同じ。

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はなし【明け放し・開け放し】

(→)「あけっぱなし」に同じ。

あけ‐はな・す【明け放す・開け放す】

〔他五〕

窓・戸・障子などを残らずあける。いっぱいにあける。また、開けたままにしておく。「扉を―・す」

あけ‐はな・つ【明け放つ・開け放つ】

〔他五〕

「あけはなす」に同じ。

あけ‐はな・れる【明け離れる】

〔自下一〕[文]あけはな・る(下二)

夜がすっかり明ける。伊勢物語「―・れてしばしあるに」

あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】‥テフ

①紋所の名。物にとまった揚羽蝶を側面から描いた紋。あげはちょう。

揚羽蝶

②(→)「あげはのちょう」1に同じ。

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はなし【明け放し・開け放し】

(→)「あけっぱなし」に同じ。

あけ‐はな・す【明け放す・開け放す】

〔他五〕

窓・戸・障子などを残らずあける。いっぱいにあける。また、開けたままにしておく。「扉を―・す」

あけ‐はな・つ【明け放つ・開け放つ】

〔他五〕

「あけはなす」に同じ。

あけ‐はな・れる【明け離れる】

〔自下一〕[文]あけはな・る(下二)

夜がすっかり明ける。伊勢物語「―・れてしばしあるに」

あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】‥テフ

①紋所の名。物にとまった揚羽蝶を側面から描いた紋。あげはちょう。

揚羽蝶

②揚羽蝶にかたどった紐の結び方。

⇒あげ‐は【揚羽】

あげ‐はま【揚浜】

①塩田の一種。満潮面より高い海浜の砂上に海水をまいて天日により水分を蒸発させ塩をとる。↔入浜いりはま。

②囲碁で、上げ石。

あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

アゲハモドキ科のガ。体も翅も暗色、後翅に尾状突起があり、開張約6センチメートル。昼間飛翔し、一見クロアゲハに似るが、触角は先端が細まり、雄では櫛歯状。

アゲハモドキ

撮影:海野和男

②揚羽蝶にかたどった紐の結び方。

⇒あげ‐は【揚羽】

あげ‐はま【揚浜】

①塩田の一種。満潮面より高い海浜の砂上に海水をまいて天日により水分を蒸発させ塩をとる。↔入浜いりはま。

②囲碁で、上げ石。

あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

アゲハモドキ科のガ。体も翅も暗色、後翅に尾状突起があり、開張約6センチメートル。昼間飛翔し、一見クロアゲハに似るが、触角は先端が細まり、雄では櫛歯状。

アゲハモドキ

撮影:海野和男

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はら・う【明け払う・開け払う】‥ハラフ

〔他五〕

①窓・戸・障子などを残らずあける。

②家や城を明け渡す。

あげ‐ばり【幄】

(→)幄屋あくのやに同じ。古事記中「―を立てて」↔ひらばり

あけ‐ばん【明け番】

①当直などの番が終わること。また、その人。また、その翌日の休み。

②半夜交替の勤務で、明け方の番。

あけび【木通・通草】

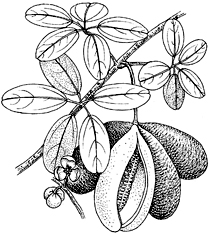

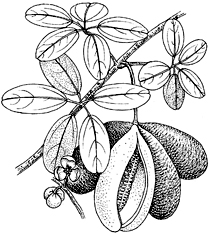

(「開け実」の意)アケビ科の蔓性落葉低木。山地に生え、葉は5小葉の複葉。4月頃淡紅紫色の花をつける。果実は淡紫色で長さ約10センチメートル、秋、熟して縦に割れる。果肉は厚く白色半透明で多数の黒色の種子を含み甘く美味。つるで椅子・かごなどを作り、茎の木部は漢方生薬の木通もくつうで、利尿剤・消炎剤などとする。これに似て3小葉から成る葉を持つミツバアケビがある。アケビカズラ。ヤマヒメ。〈[季]秋〉。〈新撰字鏡7〉

あけび

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はら・う【明け払う・開け払う】‥ハラフ

〔他五〕

①窓・戸・障子などを残らずあける。

②家や城を明け渡す。

あげ‐ばり【幄】

(→)幄屋あくのやに同じ。古事記中「―を立てて」↔ひらばり

あけ‐ばん【明け番】

①当直などの番が終わること。また、その人。また、その翌日の休み。

②半夜交替の勤務で、明け方の番。

あけび【木通・通草】

(「開け実」の意)アケビ科の蔓性落葉低木。山地に生え、葉は5小葉の複葉。4月頃淡紅紫色の花をつける。果実は淡紫色で長さ約10センチメートル、秋、熟して縦に割れる。果肉は厚く白色半透明で多数の黒色の種子を含み甘く美味。つるで椅子・かごなどを作り、茎の木部は漢方生薬の木通もくつうで、利尿剤・消炎剤などとする。これに似て3小葉から成る葉を持つミツバアケビがある。アケビカズラ。ヤマヒメ。〈[季]秋〉。〈新撰字鏡7〉

あけび

アケビ(花)

撮影:関戸 勇

アケビ(花)

撮影:関戸 勇

⇒あけび‐このは【通草木葉】

⇒あけび‐づる【通草】

あけび‐このは【通草木葉】

ヤガ科のガ。開張約10センチメートル。前翅は濃褐色、後翅は橙黄色で黒色の巴ともえ紋がある。静止すると枯葉によく似る。桃などの果実の液を吸って被害を与える。

アケビコノハ

撮影:海野和男

⇒あけび‐このは【通草木葉】

⇒あけび‐づる【通草】

あけび‐このは【通草木葉】

ヤガ科のガ。開張約10センチメートル。前翅は濃褐色、後翅は橙黄色で黒色の巴ともえ紋がある。静止すると枯葉によく似る。桃などの果実の液を吸って被害を与える。

アケビコノハ

撮影:海野和男

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐びさし【上げ庇】

(→)「突上げ戸」に同じ。

あけび‐づる【通草】

アケビの別称。

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐ひばり【揚げ雲雀】

ヒバリが空高く舞いあがること。また、そのヒバリ。〈[季]春〉

あげ‐びょうし【揚拍子】‥ビヤウ‥

上代歌謡の舞踊を伴う曲の中で、拍節的なリズム。またそのようなリズムによる曲。

あけ‐ひろ・げる【明け広げる・開け広げる】

〔他下一〕[文]あけひろ・ぐ(下二)

あけて広くする。広くあける。栄華物語初花「御具どもを片端より―・げて」

あげ‐ふ【揚げ麩】

生麩を油で揚げたもの。精進料理。好色一代男5「―の音、精進腹では酒も飲まれず」

あげ‐ぶそく【揚不足】

運送人が揚地で運送品の引き渡しをする際、積荷の数量が足りないこと。

あげ‐ぶた【上げ蓋】

(→)「上げ板」1に同じ。

あげ‐ぶたい【揚舞台】

二重舞台。床を一段高く揚げてあるから、上方ではそう呼んだ。

あげ‐ほうじ【揚げ法事】‥ホフ‥

(→)「揚げ斎どき」2に同じ。

あげ‐ぼうし【揚帽子】

婚礼の時、花嫁の用いる白絹の帽子。裏は紅絹もみ。今のつのかくし。

あげ‐ほだし【上羈絆・上械】

罪人の手や足を上の方につり上げたまま動かせないようにする枷かせ。浄瑠璃、出世景清「山だし七十五人して曳いたる楠の木にて―を打たせ」

あけ‐ぼの【曙】

夜明けの空が明るんできた時。夜がほのぼのと明け始める頃。あさぼらけ。枕草子1「春は―」

⇒あけぼの‐いろ【曙色】

⇒あけぼの‐すぎ【曙杉】

⇒あけぼの‐そう【曙草】

⇒あけぼの‐ぞめ【曙染】

あけぼの‐いろ【曙色】

淡紅に黄みを帯びた色。

Munsell color system: 10R7.5/9

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐すぎ【曙杉】

メタセコイアの和名。特に同属中の現生の一種。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐そう【曙草】‥サウ

リンドウ科センブリ属の二年草。西日本山地に生える。高さ0.3〜1メートル、葉は長卵形で先がとがり、3本の主脈をもつ。夏から秋にかけ白色の星形の花を開く。花冠の各裂片に緑色の2点と紫黒色の細点とがある。この紋様を明け方の星に見立てての名。漢名、獐牙菜。

アケボノソウ

提供:OPO

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐びさし【上げ庇】

(→)「突上げ戸」に同じ。

あけび‐づる【通草】

アケビの別称。

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐ひばり【揚げ雲雀】

ヒバリが空高く舞いあがること。また、そのヒバリ。〈[季]春〉

あげ‐びょうし【揚拍子】‥ビヤウ‥

上代歌謡の舞踊を伴う曲の中で、拍節的なリズム。またそのようなリズムによる曲。

あけ‐ひろ・げる【明け広げる・開け広げる】

〔他下一〕[文]あけひろ・ぐ(下二)

あけて広くする。広くあける。栄華物語初花「御具どもを片端より―・げて」

あげ‐ふ【揚げ麩】

生麩を油で揚げたもの。精進料理。好色一代男5「―の音、精進腹では酒も飲まれず」

あげ‐ぶそく【揚不足】

運送人が揚地で運送品の引き渡しをする際、積荷の数量が足りないこと。

あげ‐ぶた【上げ蓋】

(→)「上げ板」1に同じ。

あげ‐ぶたい【揚舞台】

二重舞台。床を一段高く揚げてあるから、上方ではそう呼んだ。

あげ‐ほうじ【揚げ法事】‥ホフ‥

(→)「揚げ斎どき」2に同じ。

あげ‐ぼうし【揚帽子】

婚礼の時、花嫁の用いる白絹の帽子。裏は紅絹もみ。今のつのかくし。

あげ‐ほだし【上羈絆・上械】

罪人の手や足を上の方につり上げたまま動かせないようにする枷かせ。浄瑠璃、出世景清「山だし七十五人して曳いたる楠の木にて―を打たせ」

あけ‐ぼの【曙】

夜明けの空が明るんできた時。夜がほのぼのと明け始める頃。あさぼらけ。枕草子1「春は―」

⇒あけぼの‐いろ【曙色】

⇒あけぼの‐すぎ【曙杉】

⇒あけぼの‐そう【曙草】

⇒あけぼの‐ぞめ【曙染】

あけぼの‐いろ【曙色】

淡紅に黄みを帯びた色。

Munsell color system: 10R7.5/9

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐すぎ【曙杉】

メタセコイアの和名。特に同属中の現生の一種。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐そう【曙草】‥サウ

リンドウ科センブリ属の二年草。西日本山地に生える。高さ0.3〜1メートル、葉は長卵形で先がとがり、3本の主脈をもつ。夏から秋にかけ白色の星形の花を開く。花冠の各裂片に緑色の2点と紫黒色の細点とがある。この紋様を明け方の星に見立てての名。漢名、獐牙菜。

アケボノソウ

提供:OPO

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐ぞめ【曙染】

曙の空のように、上を紅または紫などにし、裾すそを白にぼかした染色。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あげ‐ほん【上本】

芝居の上演前に、興行願書とともに警察へ差し出した正副2通の台本。第二次大戦後廃止。伺い本。

あげ‐まい【上米】

享保の改革で将軍徳川吉宗が幕府の財政窮乏を救うため、1722年(享保7)諸大名に命じて、1万石につき100石の割で上納させた米。31年廃止。→享保の改革

→文献資料[上米令]

あげまき【揚巻】

①浄瑠璃・歌舞伎の「助六」で、助六の愛人の遊女の名。京都島原丹波屋の遊女がモデル。→助六。

②歌舞伎舞踊。長唄。3世桜田治助作詞。10代杵屋六左衛門作曲。1857年(安政4)初演。歌舞伎「助六」の登場人物の5人を踊り分ける五変化の「助六姿裏梅すけろくすがたのうらうめ」の一部。

あげ‐まき【揚播き】

水に浸した籾もみを、むしろの上にひろげ、その乾くのを待ってすぐまくこと。↔芽出し播き

あげ‐まき【総角・揚巻】

①古代の少年の髪の結い方。頭髪を左右に分けて頭上に巻きあげ、角状に両輪をつくったもの。また、この髪を結った17、8歳の少年。角髪つのがみ。神楽歌、総角「―を早稲田わさだにやりて」

②明治時代の女の髪の結い方。束髪の一種で、髪の根をそろえ3〜4度右へねじって頭上に髷まげをつくりピンでとめたもの。

③揚巻結びの略。

④鎧よろいの逆板さかいたにつける揚巻結びのふさ。→大鎧おおよろい(図)。

⑤歌舞伎で、女形の鬘かつら。

⑥アゲマキガイの略。

⑦神楽歌の曲名。

⇒あげまき‐がい【揚巻貝】

⇒あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

⇒あげまき‐むすび【揚巻結び】

あげまき【総角】

源氏物語の巻名。宇治十帖のうちの1巻で、この巻で大君おおいぎみが死ぬ。

あげまき‐がい【揚巻貝】‥ガヒ

ナタマメガイ科の二枚貝。2裂した水管を出し、その形が総角に似る。貝殻は円筒形で、マテガイに似る。長さ約10センチメートル、殻の外面は汚黄色の殻皮で被われ、内面は白色。有明海など塩分の低い泥の中にすむ。アゲマキ。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

(→)逆板さかいたに同じ。→大鎧おおよろい(図)。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

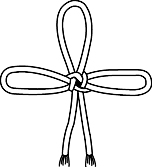

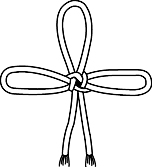

あげまき‐むすび【揚巻結び】

紐の結び方。輪を左右に出し、中を石畳に組んで結ぶもの。簾すだれ・泔坏ゆするつき・大鎧おおよろい・文箱ふばこなどの飾りに広く用いられた。あげまき。

揚巻結び

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐ぞめ【曙染】

曙の空のように、上を紅または紫などにし、裾すそを白にぼかした染色。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あげ‐ほん【上本】

芝居の上演前に、興行願書とともに警察へ差し出した正副2通の台本。第二次大戦後廃止。伺い本。

あげ‐まい【上米】

享保の改革で将軍徳川吉宗が幕府の財政窮乏を救うため、1722年(享保7)諸大名に命じて、1万石につき100石の割で上納させた米。31年廃止。→享保の改革

→文献資料[上米令]

あげまき【揚巻】

①浄瑠璃・歌舞伎の「助六」で、助六の愛人の遊女の名。京都島原丹波屋の遊女がモデル。→助六。

②歌舞伎舞踊。長唄。3世桜田治助作詞。10代杵屋六左衛門作曲。1857年(安政4)初演。歌舞伎「助六」の登場人物の5人を踊り分ける五変化の「助六姿裏梅すけろくすがたのうらうめ」の一部。

あげ‐まき【揚播き】

水に浸した籾もみを、むしろの上にひろげ、その乾くのを待ってすぐまくこと。↔芽出し播き

あげ‐まき【総角・揚巻】

①古代の少年の髪の結い方。頭髪を左右に分けて頭上に巻きあげ、角状に両輪をつくったもの。また、この髪を結った17、8歳の少年。角髪つのがみ。神楽歌、総角「―を早稲田わさだにやりて」

②明治時代の女の髪の結い方。束髪の一種で、髪の根をそろえ3〜4度右へねじって頭上に髷まげをつくりピンでとめたもの。

③揚巻結びの略。

④鎧よろいの逆板さかいたにつける揚巻結びのふさ。→大鎧おおよろい(図)。

⑤歌舞伎で、女形の鬘かつら。

⑥アゲマキガイの略。

⑦神楽歌の曲名。

⇒あげまき‐がい【揚巻貝】

⇒あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

⇒あげまき‐むすび【揚巻結び】

あげまき【総角】

源氏物語の巻名。宇治十帖のうちの1巻で、この巻で大君おおいぎみが死ぬ。

あげまき‐がい【揚巻貝】‥ガヒ

ナタマメガイ科の二枚貝。2裂した水管を出し、その形が総角に似る。貝殻は円筒形で、マテガイに似る。長さ約10センチメートル、殻の外面は汚黄色の殻皮で被われ、内面は白色。有明海など塩分の低い泥の中にすむ。アゲマキ。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

(→)逆板さかいたに同じ。→大鎧おおよろい(図)。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまき‐むすび【揚巻結び】

紐の結び方。輪を左右に出し、中を石畳に組んで結ぶもの。簾すだれ・泔坏ゆするつき・大鎧おおよろい・文箱ふばこなどの飾りに広く用いられた。あげまき。

揚巻結び

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげ‐まく【揚幕】

能舞台の橋掛りや歌舞伎劇場の花道の出入口の垂幕。切幕きりまく。

あげ‐まさり【上げ優り】

元服して髪あげをした姿が童子の時の姿よりもよく見えること。狭衣物語4「一の宮の御―のゆゆしさは」↔上げ劣り

あげ‐また【挙股】

(のんびりと、あるいは無遠慮に)あお向けに寝て、膝を立てること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「お家にべつたり―打ち」

あげまつ【上松】

長野県木曾郡の町。中山道の宿駅で、木材の集散地。木曾桟道、寝覚の床の奇勝がある。

あげ‐まつ【揚松】

盆の行事。柱の頂上に籠をつけ、これに藁や鉋屑かんなくずなどを入れ、下から小松明を投げ上げて火を点じる。柱松。火上げ。投げたいまつ。

あげ‐まど【揚窓】

つきあげると、戸が廂ひさしのようになる窓。つきあげまど。

あげ‐まり【上鞠】

蹴鞠けまりで、懸りの木の下枝を烏帽子の高さ以上とし、上位者が鞠を下枝より高めに蹴上げること。この後、交互に本格的に蹴る。

あげ‐み【上刃】

刀心こみの先を切り取って、刀剣を短くすること。摺上すりあげ。

あげ‐みず【揚水】‥ミヅ

高所へ引きあげた水。太平記6「この―を止められて後、城中に水乏しうして」

あけ‐むつ【明六つ】

明け方の六つ時、すなわち卯の刻。今の午前6時頃。季節によって異なる。また、その時鳴らす鐘。↔暮六つ

アケメネス‐ちょう【アケメネス朝】‥テウ

(Achaemenes)キュロスの開いた古代西アジアのペルシア系王朝。最盛期はダレイオス1世時代で、パンジャブからトラキア(バルカン半島東南部)に至る地域を領有。前330年アレクサンドロス大王により征服された。(前550〜前330)

あげ‐もち【揚げ餅】

油で揚げた餅。

あげ‐もの【揚げ物】

野菜・魚肉類などを油で揚げたもの。てんぷら・フライ・からあげなど。

あげ‐や【揚屋】

遊里で、遊女屋(置屋)から遊女を呼んで遊ぶ家。

⇒あげや‐いり【揚屋入り】

⇒あげや‐かしゃ【揚屋花車】

⇒あげや‐がみ【揚屋紙】

⇒あげや‐ざけ【揚屋酒】

⇒あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

⇒あげや‐まち【揚屋町】

⇒揚屋柄を握る

あげや‐いり【揚屋入り】

遊女が遊女屋から揚屋に行くこと。また、その儀式。前帯・裲襠うちかけの盛装に高下駄をはき、八文字をふみ、若衆・新造・禿かむろなどを従え、華美な行列をして練り歩いた。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐かしゃ【揚屋花車】‥クワ‥

揚屋の女主人。また、やりて婆ばばの頭立かしらだった者。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐がみ【揚屋紙】

揚屋で遊女へ手紙用に与える半紙。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐ざけ【揚屋酒】

揚屋で飲む酒。幸田露伴、風流仏「―一猪口ひとちょくが弗ドル箱より重く」

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

揚屋から遊女屋へ、客の名指した遊女の名を記して呼びにやる券。

⇒あげ‐や【揚屋】

あけ‐やす・い【明け易い】

〔形〕[文]あけやす・し(ク)

夜の明けるのが早い。夏至前後の短い夜にいう。〈[季]夏〉

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげ‐まく【揚幕】

能舞台の橋掛りや歌舞伎劇場の花道の出入口の垂幕。切幕きりまく。

あげ‐まさり【上げ優り】

元服して髪あげをした姿が童子の時の姿よりもよく見えること。狭衣物語4「一の宮の御―のゆゆしさは」↔上げ劣り

あげ‐また【挙股】

(のんびりと、あるいは無遠慮に)あお向けに寝て、膝を立てること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「お家にべつたり―打ち」

あげまつ【上松】

長野県木曾郡の町。中山道の宿駅で、木材の集散地。木曾桟道、寝覚の床の奇勝がある。

あげ‐まつ【揚松】

盆の行事。柱の頂上に籠をつけ、これに藁や鉋屑かんなくずなどを入れ、下から小松明を投げ上げて火を点じる。柱松。火上げ。投げたいまつ。

あげ‐まど【揚窓】

つきあげると、戸が廂ひさしのようになる窓。つきあげまど。

あげ‐まり【上鞠】

蹴鞠けまりで、懸りの木の下枝を烏帽子の高さ以上とし、上位者が鞠を下枝より高めに蹴上げること。この後、交互に本格的に蹴る。

あげ‐み【上刃】

刀心こみの先を切り取って、刀剣を短くすること。摺上すりあげ。

あげ‐みず【揚水】‥ミヅ

高所へ引きあげた水。太平記6「この―を止められて後、城中に水乏しうして」

あけ‐むつ【明六つ】

明け方の六つ時、すなわち卯の刻。今の午前6時頃。季節によって異なる。また、その時鳴らす鐘。↔暮六つ

アケメネス‐ちょう【アケメネス朝】‥テウ

(Achaemenes)キュロスの開いた古代西アジアのペルシア系王朝。最盛期はダレイオス1世時代で、パンジャブからトラキア(バルカン半島東南部)に至る地域を領有。前330年アレクサンドロス大王により征服された。(前550〜前330)

あげ‐もち【揚げ餅】

油で揚げた餅。

あげ‐もの【揚げ物】

野菜・魚肉類などを油で揚げたもの。てんぷら・フライ・からあげなど。

あげ‐や【揚屋】

遊里で、遊女屋(置屋)から遊女を呼んで遊ぶ家。

⇒あげや‐いり【揚屋入り】

⇒あげや‐かしゃ【揚屋花車】

⇒あげや‐がみ【揚屋紙】

⇒あげや‐ざけ【揚屋酒】

⇒あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

⇒あげや‐まち【揚屋町】

⇒揚屋柄を握る

あげや‐いり【揚屋入り】

遊女が遊女屋から揚屋に行くこと。また、その儀式。前帯・裲襠うちかけの盛装に高下駄をはき、八文字をふみ、若衆・新造・禿かむろなどを従え、華美な行列をして練り歩いた。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐かしゃ【揚屋花車】‥クワ‥

揚屋の女主人。また、やりて婆ばばの頭立かしらだった者。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐がみ【揚屋紙】

揚屋で遊女へ手紙用に与える半紙。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐ざけ【揚屋酒】

揚屋で飲む酒。幸田露伴、風流仏「―一猪口ひとちょくが弗ドル箱より重く」

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

揚屋から遊女屋へ、客の名指した遊女の名を記して呼びにやる券。

⇒あげ‐や【揚屋】

あけ‐やす・い【明け易い】

〔形〕[文]あけやす・し(ク)

夜の明けるのが早い。夏至前後の短い夜にいう。〈[季]夏〉

あけ‐の‐みょうじょう【明けの明星】‥ミヤウジヤウ

明け方、東の空に見える金星。

あげ‐は【上端・上羽】

謡曲のクセの中程にあって、1〜2句だけうたう役謡やくうたい。そこから旋律が上音中心となる。

あげ‐は【揚羽】

アゲハチョウのこと。

⇒あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】

⇒あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】

⇒あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

あげ‐ば【揚げ場】

船荷を陸揚げする場所。

あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】‥テフ

①アゲハチョウ科のチョウの総称。また、特に同科のナミアゲハの通称。翅は黄白色に黒条・黒斑があり、開張8〜10センチメートル。幼虫は柑橘類の害虫。

アオスジアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

あけ‐の‐みょうじょう【明けの明星】‥ミヤウジヤウ

明け方、東の空に見える金星。

あげ‐は【上端・上羽】

謡曲のクセの中程にあって、1〜2句だけうたう役謡やくうたい。そこから旋律が上音中心となる。

あげ‐は【揚羽】

アゲハチョウのこと。

⇒あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】

⇒あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】

⇒あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

あげ‐ば【揚げ場】

船荷を陸揚げする場所。

あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】‥テフ

①アゲハチョウ科のチョウの総称。また、特に同科のナミアゲハの通称。翅は黄白色に黒条・黒斑があり、開張8〜10センチメートル。幼虫は柑橘類の害虫。

アオスジアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

オナガアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

オナガアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

カラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

カラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

キアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

キアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

クロアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

クロアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ジャコウアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ジャコウアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナガサキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナガサキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナミアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナミアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミカドアゲハ(羽化)

提供:ネイチャー・プロダクション

ミカドアゲハ(羽化)

提供:ネイチャー・プロダクション

ミヤマカラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミヤマカラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

モンキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

モンキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

②(→)「あげはのちょう」1に同じ。

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はなし【明け放し・開け放し】

(→)「あけっぱなし」に同じ。

あけ‐はな・す【明け放す・開け放す】

〔他五〕

窓・戸・障子などを残らずあける。いっぱいにあける。また、開けたままにしておく。「扉を―・す」

あけ‐はな・つ【明け放つ・開け放つ】

〔他五〕

「あけはなす」に同じ。

あけ‐はな・れる【明け離れる】

〔自下一〕[文]あけはな・る(下二)

夜がすっかり明ける。伊勢物語「―・れてしばしあるに」

あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】‥テフ

①紋所の名。物にとまった揚羽蝶を側面から描いた紋。あげはちょう。

揚羽蝶

②(→)「あげはのちょう」1に同じ。

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はなし【明け放し・開け放し】

(→)「あけっぱなし」に同じ。

あけ‐はな・す【明け放す・開け放す】

〔他五〕

窓・戸・障子などを残らずあける。いっぱいにあける。また、開けたままにしておく。「扉を―・す」

あけ‐はな・つ【明け放つ・開け放つ】

〔他五〕

「あけはなす」に同じ。

あけ‐はな・れる【明け離れる】

〔自下一〕[文]あけはな・る(下二)

夜がすっかり明ける。伊勢物語「―・れてしばしあるに」

あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】‥テフ

①紋所の名。物にとまった揚羽蝶を側面から描いた紋。あげはちょう。

揚羽蝶

②揚羽蝶にかたどった紐の結び方。

⇒あげ‐は【揚羽】

あげ‐はま【揚浜】

①塩田の一種。満潮面より高い海浜の砂上に海水をまいて天日により水分を蒸発させ塩をとる。↔入浜いりはま。

②囲碁で、上げ石。

あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

アゲハモドキ科のガ。体も翅も暗色、後翅に尾状突起があり、開張約6センチメートル。昼間飛翔し、一見クロアゲハに似るが、触角は先端が細まり、雄では櫛歯状。

アゲハモドキ

撮影:海野和男

②揚羽蝶にかたどった紐の結び方。

⇒あげ‐は【揚羽】

あげ‐はま【揚浜】

①塩田の一種。満潮面より高い海浜の砂上に海水をまいて天日により水分を蒸発させ塩をとる。↔入浜いりはま。

②囲碁で、上げ石。

あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

アゲハモドキ科のガ。体も翅も暗色、後翅に尾状突起があり、開張約6センチメートル。昼間飛翔し、一見クロアゲハに似るが、触角は先端が細まり、雄では櫛歯状。

アゲハモドキ

撮影:海野和男

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はら・う【明け払う・開け払う】‥ハラフ

〔他五〕

①窓・戸・障子などを残らずあける。

②家や城を明け渡す。

あげ‐ばり【幄】

(→)幄屋あくのやに同じ。古事記中「―を立てて」↔ひらばり

あけ‐ばん【明け番】

①当直などの番が終わること。また、その人。また、その翌日の休み。

②半夜交替の勤務で、明け方の番。

あけび【木通・通草】

(「開け実」の意)アケビ科の蔓性落葉低木。山地に生え、葉は5小葉の複葉。4月頃淡紅紫色の花をつける。果実は淡紫色で長さ約10センチメートル、秋、熟して縦に割れる。果肉は厚く白色半透明で多数の黒色の種子を含み甘く美味。つるで椅子・かごなどを作り、茎の木部は漢方生薬の木通もくつうで、利尿剤・消炎剤などとする。これに似て3小葉から成る葉を持つミツバアケビがある。アケビカズラ。ヤマヒメ。〈[季]秋〉。〈新撰字鏡7〉

あけび

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はら・う【明け払う・開け払う】‥ハラフ

〔他五〕

①窓・戸・障子などを残らずあける。

②家や城を明け渡す。

あげ‐ばり【幄】

(→)幄屋あくのやに同じ。古事記中「―を立てて」↔ひらばり

あけ‐ばん【明け番】

①当直などの番が終わること。また、その人。また、その翌日の休み。

②半夜交替の勤務で、明け方の番。

あけび【木通・通草】

(「開け実」の意)アケビ科の蔓性落葉低木。山地に生え、葉は5小葉の複葉。4月頃淡紅紫色の花をつける。果実は淡紫色で長さ約10センチメートル、秋、熟して縦に割れる。果肉は厚く白色半透明で多数の黒色の種子を含み甘く美味。つるで椅子・かごなどを作り、茎の木部は漢方生薬の木通もくつうで、利尿剤・消炎剤などとする。これに似て3小葉から成る葉を持つミツバアケビがある。アケビカズラ。ヤマヒメ。〈[季]秋〉。〈新撰字鏡7〉

あけび

アケビ(花)

撮影:関戸 勇

アケビ(花)

撮影:関戸 勇

⇒あけび‐このは【通草木葉】

⇒あけび‐づる【通草】

あけび‐このは【通草木葉】

ヤガ科のガ。開張約10センチメートル。前翅は濃褐色、後翅は橙黄色で黒色の巴ともえ紋がある。静止すると枯葉によく似る。桃などの果実の液を吸って被害を与える。

アケビコノハ

撮影:海野和男

⇒あけび‐このは【通草木葉】

⇒あけび‐づる【通草】

あけび‐このは【通草木葉】

ヤガ科のガ。開張約10センチメートル。前翅は濃褐色、後翅は橙黄色で黒色の巴ともえ紋がある。静止すると枯葉によく似る。桃などの果実の液を吸って被害を与える。

アケビコノハ

撮影:海野和男

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐びさし【上げ庇】

(→)「突上げ戸」に同じ。

あけび‐づる【通草】

アケビの別称。

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐ひばり【揚げ雲雀】

ヒバリが空高く舞いあがること。また、そのヒバリ。〈[季]春〉

あげ‐びょうし【揚拍子】‥ビヤウ‥

上代歌謡の舞踊を伴う曲の中で、拍節的なリズム。またそのようなリズムによる曲。

あけ‐ひろ・げる【明け広げる・開け広げる】

〔他下一〕[文]あけひろ・ぐ(下二)

あけて広くする。広くあける。栄華物語初花「御具どもを片端より―・げて」

あげ‐ふ【揚げ麩】

生麩を油で揚げたもの。精進料理。好色一代男5「―の音、精進腹では酒も飲まれず」

あげ‐ぶそく【揚不足】

運送人が揚地で運送品の引き渡しをする際、積荷の数量が足りないこと。

あげ‐ぶた【上げ蓋】

(→)「上げ板」1に同じ。

あげ‐ぶたい【揚舞台】

二重舞台。床を一段高く揚げてあるから、上方ではそう呼んだ。

あげ‐ほうじ【揚げ法事】‥ホフ‥

(→)「揚げ斎どき」2に同じ。

あげ‐ぼうし【揚帽子】

婚礼の時、花嫁の用いる白絹の帽子。裏は紅絹もみ。今のつのかくし。

あげ‐ほだし【上羈絆・上械】

罪人の手や足を上の方につり上げたまま動かせないようにする枷かせ。浄瑠璃、出世景清「山だし七十五人して曳いたる楠の木にて―を打たせ」

あけ‐ぼの【曙】

夜明けの空が明るんできた時。夜がほのぼのと明け始める頃。あさぼらけ。枕草子1「春は―」

⇒あけぼの‐いろ【曙色】

⇒あけぼの‐すぎ【曙杉】

⇒あけぼの‐そう【曙草】

⇒あけぼの‐ぞめ【曙染】

あけぼの‐いろ【曙色】

淡紅に黄みを帯びた色。

Munsell color system: 10R7.5/9

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐すぎ【曙杉】

メタセコイアの和名。特に同属中の現生の一種。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐そう【曙草】‥サウ

リンドウ科センブリ属の二年草。西日本山地に生える。高さ0.3〜1メートル、葉は長卵形で先がとがり、3本の主脈をもつ。夏から秋にかけ白色の星形の花を開く。花冠の各裂片に緑色の2点と紫黒色の細点とがある。この紋様を明け方の星に見立てての名。漢名、獐牙菜。

アケボノソウ

提供:OPO

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐びさし【上げ庇】

(→)「突上げ戸」に同じ。

あけび‐づる【通草】

アケビの別称。

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐ひばり【揚げ雲雀】

ヒバリが空高く舞いあがること。また、そのヒバリ。〈[季]春〉

あげ‐びょうし【揚拍子】‥ビヤウ‥

上代歌謡の舞踊を伴う曲の中で、拍節的なリズム。またそのようなリズムによる曲。

あけ‐ひろ・げる【明け広げる・開け広げる】

〔他下一〕[文]あけひろ・ぐ(下二)

あけて広くする。広くあける。栄華物語初花「御具どもを片端より―・げて」

あげ‐ふ【揚げ麩】

生麩を油で揚げたもの。精進料理。好色一代男5「―の音、精進腹では酒も飲まれず」

あげ‐ぶそく【揚不足】

運送人が揚地で運送品の引き渡しをする際、積荷の数量が足りないこと。

あげ‐ぶた【上げ蓋】

(→)「上げ板」1に同じ。

あげ‐ぶたい【揚舞台】

二重舞台。床を一段高く揚げてあるから、上方ではそう呼んだ。

あげ‐ほうじ【揚げ法事】‥ホフ‥

(→)「揚げ斎どき」2に同じ。

あげ‐ぼうし【揚帽子】

婚礼の時、花嫁の用いる白絹の帽子。裏は紅絹もみ。今のつのかくし。

あげ‐ほだし【上羈絆・上械】

罪人の手や足を上の方につり上げたまま動かせないようにする枷かせ。浄瑠璃、出世景清「山だし七十五人して曳いたる楠の木にて―を打たせ」

あけ‐ぼの【曙】

夜明けの空が明るんできた時。夜がほのぼのと明け始める頃。あさぼらけ。枕草子1「春は―」

⇒あけぼの‐いろ【曙色】

⇒あけぼの‐すぎ【曙杉】

⇒あけぼの‐そう【曙草】

⇒あけぼの‐ぞめ【曙染】

あけぼの‐いろ【曙色】

淡紅に黄みを帯びた色。

Munsell color system: 10R7.5/9

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐すぎ【曙杉】

メタセコイアの和名。特に同属中の現生の一種。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐そう【曙草】‥サウ

リンドウ科センブリ属の二年草。西日本山地に生える。高さ0.3〜1メートル、葉は長卵形で先がとがり、3本の主脈をもつ。夏から秋にかけ白色の星形の花を開く。花冠の各裂片に緑色の2点と紫黒色の細点とがある。この紋様を明け方の星に見立てての名。漢名、獐牙菜。

アケボノソウ

提供:OPO

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐ぞめ【曙染】

曙の空のように、上を紅または紫などにし、裾すそを白にぼかした染色。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あげ‐ほん【上本】

芝居の上演前に、興行願書とともに警察へ差し出した正副2通の台本。第二次大戦後廃止。伺い本。

あげ‐まい【上米】

享保の改革で将軍徳川吉宗が幕府の財政窮乏を救うため、1722年(享保7)諸大名に命じて、1万石につき100石の割で上納させた米。31年廃止。→享保の改革

→文献資料[上米令]

あげまき【揚巻】

①浄瑠璃・歌舞伎の「助六」で、助六の愛人の遊女の名。京都島原丹波屋の遊女がモデル。→助六。

②歌舞伎舞踊。長唄。3世桜田治助作詞。10代杵屋六左衛門作曲。1857年(安政4)初演。歌舞伎「助六」の登場人物の5人を踊り分ける五変化の「助六姿裏梅すけろくすがたのうらうめ」の一部。

あげ‐まき【揚播き】

水に浸した籾もみを、むしろの上にひろげ、その乾くのを待ってすぐまくこと。↔芽出し播き

あげ‐まき【総角・揚巻】

①古代の少年の髪の結い方。頭髪を左右に分けて頭上に巻きあげ、角状に両輪をつくったもの。また、この髪を結った17、8歳の少年。角髪つのがみ。神楽歌、総角「―を早稲田わさだにやりて」

②明治時代の女の髪の結い方。束髪の一種で、髪の根をそろえ3〜4度右へねじって頭上に髷まげをつくりピンでとめたもの。

③揚巻結びの略。

④鎧よろいの逆板さかいたにつける揚巻結びのふさ。→大鎧おおよろい(図)。

⑤歌舞伎で、女形の鬘かつら。

⑥アゲマキガイの略。

⑦神楽歌の曲名。

⇒あげまき‐がい【揚巻貝】

⇒あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

⇒あげまき‐むすび【揚巻結び】

あげまき【総角】

源氏物語の巻名。宇治十帖のうちの1巻で、この巻で大君おおいぎみが死ぬ。

あげまき‐がい【揚巻貝】‥ガヒ

ナタマメガイ科の二枚貝。2裂した水管を出し、その形が総角に似る。貝殻は円筒形で、マテガイに似る。長さ約10センチメートル、殻の外面は汚黄色の殻皮で被われ、内面は白色。有明海など塩分の低い泥の中にすむ。アゲマキ。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

(→)逆板さかいたに同じ。→大鎧おおよろい(図)。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまき‐むすび【揚巻結び】

紐の結び方。輪を左右に出し、中を石畳に組んで結ぶもの。簾すだれ・泔坏ゆするつき・大鎧おおよろい・文箱ふばこなどの飾りに広く用いられた。あげまき。

揚巻結び

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐ぞめ【曙染】

曙の空のように、上を紅または紫などにし、裾すそを白にぼかした染色。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あげ‐ほん【上本】

芝居の上演前に、興行願書とともに警察へ差し出した正副2通の台本。第二次大戦後廃止。伺い本。

あげ‐まい【上米】

享保の改革で将軍徳川吉宗が幕府の財政窮乏を救うため、1722年(享保7)諸大名に命じて、1万石につき100石の割で上納させた米。31年廃止。→享保の改革

→文献資料[上米令]

あげまき【揚巻】

①浄瑠璃・歌舞伎の「助六」で、助六の愛人の遊女の名。京都島原丹波屋の遊女がモデル。→助六。

②歌舞伎舞踊。長唄。3世桜田治助作詞。10代杵屋六左衛門作曲。1857年(安政4)初演。歌舞伎「助六」の登場人物の5人を踊り分ける五変化の「助六姿裏梅すけろくすがたのうらうめ」の一部。

あげ‐まき【揚播き】

水に浸した籾もみを、むしろの上にひろげ、その乾くのを待ってすぐまくこと。↔芽出し播き

あげ‐まき【総角・揚巻】

①古代の少年の髪の結い方。頭髪を左右に分けて頭上に巻きあげ、角状に両輪をつくったもの。また、この髪を結った17、8歳の少年。角髪つのがみ。神楽歌、総角「―を早稲田わさだにやりて」

②明治時代の女の髪の結い方。束髪の一種で、髪の根をそろえ3〜4度右へねじって頭上に髷まげをつくりピンでとめたもの。

③揚巻結びの略。

④鎧よろいの逆板さかいたにつける揚巻結びのふさ。→大鎧おおよろい(図)。

⑤歌舞伎で、女形の鬘かつら。

⑥アゲマキガイの略。

⑦神楽歌の曲名。

⇒あげまき‐がい【揚巻貝】

⇒あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

⇒あげまき‐むすび【揚巻結び】

あげまき【総角】

源氏物語の巻名。宇治十帖のうちの1巻で、この巻で大君おおいぎみが死ぬ。

あげまき‐がい【揚巻貝】‥ガヒ

ナタマメガイ科の二枚貝。2裂した水管を出し、その形が総角に似る。貝殻は円筒形で、マテガイに似る。長さ約10センチメートル、殻の外面は汚黄色の殻皮で被われ、内面は白色。有明海など塩分の低い泥の中にすむ。アゲマキ。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

(→)逆板さかいたに同じ。→大鎧おおよろい(図)。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまき‐むすび【揚巻結び】

紐の結び方。輪を左右に出し、中を石畳に組んで結ぶもの。簾すだれ・泔坏ゆするつき・大鎧おおよろい・文箱ふばこなどの飾りに広く用いられた。あげまき。

揚巻結び

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげ‐まく【揚幕】

能舞台の橋掛りや歌舞伎劇場の花道の出入口の垂幕。切幕きりまく。

あげ‐まさり【上げ優り】

元服して髪あげをした姿が童子の時の姿よりもよく見えること。狭衣物語4「一の宮の御―のゆゆしさは」↔上げ劣り

あげ‐また【挙股】

(のんびりと、あるいは無遠慮に)あお向けに寝て、膝を立てること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「お家にべつたり―打ち」

あげまつ【上松】

長野県木曾郡の町。中山道の宿駅で、木材の集散地。木曾桟道、寝覚の床の奇勝がある。

あげ‐まつ【揚松】

盆の行事。柱の頂上に籠をつけ、これに藁や鉋屑かんなくずなどを入れ、下から小松明を投げ上げて火を点じる。柱松。火上げ。投げたいまつ。

あげ‐まど【揚窓】

つきあげると、戸が廂ひさしのようになる窓。つきあげまど。

あげ‐まり【上鞠】

蹴鞠けまりで、懸りの木の下枝を烏帽子の高さ以上とし、上位者が鞠を下枝より高めに蹴上げること。この後、交互に本格的に蹴る。

あげ‐み【上刃】

刀心こみの先を切り取って、刀剣を短くすること。摺上すりあげ。

あげ‐みず【揚水】‥ミヅ

高所へ引きあげた水。太平記6「この―を止められて後、城中に水乏しうして」

あけ‐むつ【明六つ】

明け方の六つ時、すなわち卯の刻。今の午前6時頃。季節によって異なる。また、その時鳴らす鐘。↔暮六つ

アケメネス‐ちょう【アケメネス朝】‥テウ

(Achaemenes)キュロスの開いた古代西アジアのペルシア系王朝。最盛期はダレイオス1世時代で、パンジャブからトラキア(バルカン半島東南部)に至る地域を領有。前330年アレクサンドロス大王により征服された。(前550〜前330)

あげ‐もち【揚げ餅】

油で揚げた餅。

あげ‐もの【揚げ物】

野菜・魚肉類などを油で揚げたもの。てんぷら・フライ・からあげなど。

あげ‐や【揚屋】

遊里で、遊女屋(置屋)から遊女を呼んで遊ぶ家。

⇒あげや‐いり【揚屋入り】

⇒あげや‐かしゃ【揚屋花車】

⇒あげや‐がみ【揚屋紙】

⇒あげや‐ざけ【揚屋酒】

⇒あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

⇒あげや‐まち【揚屋町】

⇒揚屋柄を握る

あげや‐いり【揚屋入り】

遊女が遊女屋から揚屋に行くこと。また、その儀式。前帯・裲襠うちかけの盛装に高下駄をはき、八文字をふみ、若衆・新造・禿かむろなどを従え、華美な行列をして練り歩いた。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐かしゃ【揚屋花車】‥クワ‥

揚屋の女主人。また、やりて婆ばばの頭立かしらだった者。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐がみ【揚屋紙】

揚屋で遊女へ手紙用に与える半紙。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐ざけ【揚屋酒】

揚屋で飲む酒。幸田露伴、風流仏「―一猪口ひとちょくが弗ドル箱より重く」

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

揚屋から遊女屋へ、客の名指した遊女の名を記して呼びにやる券。

⇒あげ‐や【揚屋】

あけ‐やす・い【明け易い】

〔形〕[文]あけやす・し(ク)

夜の明けるのが早い。夏至前後の短い夜にいう。〈[季]夏〉

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげ‐まく【揚幕】

能舞台の橋掛りや歌舞伎劇場の花道の出入口の垂幕。切幕きりまく。

あげ‐まさり【上げ優り】

元服して髪あげをした姿が童子の時の姿よりもよく見えること。狭衣物語4「一の宮の御―のゆゆしさは」↔上げ劣り

あげ‐また【挙股】

(のんびりと、あるいは無遠慮に)あお向けに寝て、膝を立てること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「お家にべつたり―打ち」

あげまつ【上松】

長野県木曾郡の町。中山道の宿駅で、木材の集散地。木曾桟道、寝覚の床の奇勝がある。

あげ‐まつ【揚松】

盆の行事。柱の頂上に籠をつけ、これに藁や鉋屑かんなくずなどを入れ、下から小松明を投げ上げて火を点じる。柱松。火上げ。投げたいまつ。

あげ‐まど【揚窓】

つきあげると、戸が廂ひさしのようになる窓。つきあげまど。

あげ‐まり【上鞠】

蹴鞠けまりで、懸りの木の下枝を烏帽子の高さ以上とし、上位者が鞠を下枝より高めに蹴上げること。この後、交互に本格的に蹴る。

あげ‐み【上刃】

刀心こみの先を切り取って、刀剣を短くすること。摺上すりあげ。

あげ‐みず【揚水】‥ミヅ

高所へ引きあげた水。太平記6「この―を止められて後、城中に水乏しうして」

あけ‐むつ【明六つ】

明け方の六つ時、すなわち卯の刻。今の午前6時頃。季節によって異なる。また、その時鳴らす鐘。↔暮六つ

アケメネス‐ちょう【アケメネス朝】‥テウ

(Achaemenes)キュロスの開いた古代西アジアのペルシア系王朝。最盛期はダレイオス1世時代で、パンジャブからトラキア(バルカン半島東南部)に至る地域を領有。前330年アレクサンドロス大王により征服された。(前550〜前330)

あげ‐もち【揚げ餅】

油で揚げた餅。

あげ‐もの【揚げ物】

野菜・魚肉類などを油で揚げたもの。てんぷら・フライ・からあげなど。

あげ‐や【揚屋】

遊里で、遊女屋(置屋)から遊女を呼んで遊ぶ家。

⇒あげや‐いり【揚屋入り】

⇒あげや‐かしゃ【揚屋花車】

⇒あげや‐がみ【揚屋紙】

⇒あげや‐ざけ【揚屋酒】

⇒あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

⇒あげや‐まち【揚屋町】

⇒揚屋柄を握る

あげや‐いり【揚屋入り】

遊女が遊女屋から揚屋に行くこと。また、その儀式。前帯・裲襠うちかけの盛装に高下駄をはき、八文字をふみ、若衆・新造・禿かむろなどを従え、華美な行列をして練り歩いた。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐かしゃ【揚屋花車】‥クワ‥

揚屋の女主人。また、やりて婆ばばの頭立かしらだった者。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐がみ【揚屋紙】

揚屋で遊女へ手紙用に与える半紙。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐ざけ【揚屋酒】

揚屋で飲む酒。幸田露伴、風流仏「―一猪口ひとちょくが弗ドル箱より重く」

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

揚屋から遊女屋へ、客の名指した遊女の名を記して呼びにやる券。

⇒あげ‐や【揚屋】

あけ‐やす・い【明け易い】

〔形〕[文]あけやす・し(ク)

夜の明けるのが早い。夏至前後の短い夜にいう。〈[季]夏〉

あけ‐の‐かね【明けの鐘】🔗⭐🔉

あけ‐の‐かね【明けの鐘】

①夜明け(明六つ)に寺で鳴らす鐘の音。梅暦「―ごんと突きや」

②長唄の入門曲。通称「宵は待ち」。めりやす物。恋人との別れを告げる明けの鐘を恨む女心を歌ったもの。

あけ‐のこ・る【明け残る】🔗⭐🔉

あけ‐のこ・る【明け残る】

〔自四〕

月や星などが、夜が明けたのにまだ残っている。風雅和歌集雑「―・る星の数ぞ消えゆく」

あけ‐の‐ころも【明衣】🔗⭐🔉

あけ‐の‐ころも【明衣】

⇒あかは

あけ‐の‐ころも【緋衣】🔗⭐🔉

あけ‐の‐ころも【緋衣】

⇒あけごろも(緋袍)

あけ‐の‐そほぶね【赤のそほ船】🔗⭐🔉

あけ‐の‐そほぶね【赤のそほ船】

(「そほ」は塗料の赤土)赤く塗った船。万葉集3「山下の―沖へ漕ぐ見ゆ」

あけ‐の‐はる【明けの春】🔗⭐🔉

あけ‐の‐はる【明けの春】

初春。年のはじめ。〈[季]新年〉

あけ‐の‐ひ【明けの日】🔗⭐🔉

あけ‐の‐ひ【明けの日】

あくる日。その翌日。

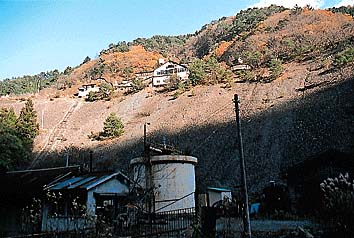

あけのべ‐こうざん【明延鉱山】‥クワウ‥🔗⭐🔉

あけのべ‐こうざん【明延鉱山】‥クワウ‥

兵庫県養父やぶ市の鉱山。大同(806〜810)年間の発見。古くは銅山。錫すずの産出量は日本最大であった。1987年閉山。

明延鉱山

撮影:的場 啓

あけ‐の‐みょうじょう【明けの明星】‥ミヤウジヤウ🔗⭐🔉

あけ‐の‐みょうじょう【明けの明星】‥ミヤウジヤウ

明け方、東の空に見える金星。

あけ‐はなし【明け放し・開け放し】🔗⭐🔉

あけ‐はなし【明け放し・開け放し】

(→)「あけっぱなし」に同じ。

あけ‐はな・す【明け放す・開け放す】🔗⭐🔉

あけ‐はな・す【明け放す・開け放す】

〔他五〕

窓・戸・障子などを残らずあける。いっぱいにあける。また、開けたままにしておく。「扉を―・す」

あけ‐はな・つ【明け放つ・開け放つ】🔗⭐🔉

あけ‐はな・つ【明け放つ・開け放つ】

〔他五〕

「あけはなす」に同じ。

あけ‐はな・れる【明け離れる】🔗⭐🔉

あけ‐はな・れる【明け離れる】

〔自下一〕[文]あけはな・る(下二)

夜がすっかり明ける。伊勢物語「―・れてしばしあるに」

あけ‐はら・う【明け払う・開け払う】‥ハラフ🔗⭐🔉

あけ‐はら・う【明け払う・開け払う】‥ハラフ

〔他五〕

①窓・戸・障子などを残らずあける。

②家や城を明け渡す。

あけ‐ばん【明け番】🔗⭐🔉

あけ‐ばん【明け番】

①当直などの番が終わること。また、その人。また、その翌日の休み。

②半夜交替の勤務で、明け方の番。

広辞苑に「アケ」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む