複数辞典一括検索+![]()

![]()

うば【姥・媼】🔗⭐🔉

うば【姥・媼】

①老女。老婆。おうな。住吉物語「―が兄のかずへのすけとて七十許りなる翁の」

②(「祖母」と書く)そぼ。おおば。ばば。隆信集「―にて侍りし人身まかりて、…母のかの服きられし日」

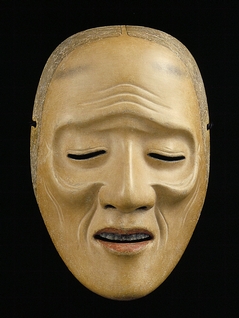

③能面。主にツレ役の老女に用いる。↔尉じょう

姥

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

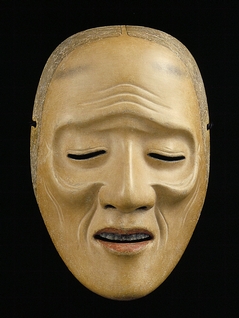

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

うば【乳母】🔗⭐🔉

うば【乳母】

母に代わって子に乳をのませ、また養育する女。めのと。古今著聞集15「あさましく歎きて―にともすればうれへ」

うばい【優婆夷】🔗⭐🔉

うばい【優婆夷】

〔仏〕(梵語upāsikā)在俗の女性の仏教信者。信女しんにょ。清信女。徒然草「優婆塞うばそくより―は劣れり」↔優婆塞

う‐ばい【烏梅】🔗⭐🔉

う‐ばい【烏梅】

未熟の梅の実の果皮をいぶし干した生薬。色が黒く香気がある。清涼性収斂しゅうれん剤。回虫駆除・解熱・鎮咳・去痰きょたん・鎮嘔剤として有効。染料にも用いる。ふすべうめ。本草「梅実、采半黄者、以烟熏之、為烏梅」

うばい‐あ・う【奪い合う】ウバヒアフ🔗⭐🔉

うばい‐あ・う【奪い合う】ウバヒアフ

〔他五〕

互いに取ろうとして争う。

うば‐いし【姥石】🔗⭐🔉

うば‐いし【姥石】

母と子の別れなどが伝えられている特定の石。全国に多い。

うば‐いと【姥糸】🔗⭐🔉

うば‐いと【姥糸】

絹糸を寄せ集めて縒よりをかけないもの。刺繍または総ふさ飾りなどに用いる。

うばい‐と・る【奪い取る】ウバヒ‥🔗⭐🔉

うばい‐と・る【奪い取る】ウバヒ‥

〔他五〕

むりに取る。ひったくる。「ハンドバッグを―・る」「タイトルを―・る」

うば・う【奪う】ウバフ🔗⭐🔉

うば・う【奪う】ウバフ

〔他五〕

①所有主の意志に反して取る。無理に取る。取り上げる。地蔵十輪経元慶点「衣鉢基業財産を奪ウハヒ」。「自由を―・う」

②ぬすむ。掠かすめとる。万葉集5「雪の色を―・ひて咲ける梅の花」。源氏物語東屋「吾子の御懸想人を―・はむとし給ひけるが」。「金を―・う」

③取り去る。徒然草「命を―・はん事、いかでかいたましからざらん」。「熱を―・う」

④争って得る。獲得する。「三振を―・う」「リードを―・う」

⑤注意・関心をもっぱらひきつける。徒然草「心、外の塵に―・はれて惑ひやすく」。「人目を―・う」

うば‐がい【姥貝・雨波貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

うば‐がい【姥貝・雨波貝】‥ガヒ

バカガイ科の二枚貝。殻はよく膨らんだ卵形、かなり大形で長さ12センチメートルに達する。鹿島灘以北の砂泥底に生息。肉は美味で、生食のほか干物にもする。北寄ほっき貝。

うばがね‐もち🔗⭐🔉

うばがね‐もち

〔植〕イズセンリョウの別称。

うば‐が‐ふち【姥淵】🔗⭐🔉

うば‐が‐ふち【姥淵】

貴い御子を養育する姥が、落城の折などに御子とともに身を水中に投じたという伝説のある淵。全国に分布。水神信仰・母子神信仰と関連。

うば‐が‐もち【姥餅】🔗⭐🔉

うば‐が‐もち【姥餅】

(寛永(1624〜1644)の頃、江州の郷代官であった六角義賢の子孫が討ち滅ぼされ、その幼児を育てるために乳母が餅を売ったのに始まるという)あんころ餅の一種。滋賀県草津の名物。乳母が餅。

うば‐かわ【姥皮】‥カハ🔗⭐🔉

うば‐かわ【姥皮】‥カハ

伝説に、それを着るときたない老女になり、脱げばもとの姿にかえるという衣。

うば‐ぐち【姥口】🔗⭐🔉

うば‐ぐち【姥口】

①老女の口を結んだ形。〈日葡辞書〉

②香炉や茶釜などで、口の周囲の盛り上がったのをいう。〈日葡辞書〉

③物の蓋などのよく合わず開いているもの。

うば‐ぐるま【乳母車】🔗⭐🔉

うば‐ぐるま【乳母車】

乳幼児をのせる4輪の手押車。ベビーカー。

うば‐ざくら【姥桜】🔗⭐🔉

うば‐ざくら【姥桜】

(葉(歯)なしの桜の意からという)

①葉に先立って花を開く桜の通俗的総称。ヒガンザクラ・ウバヒガンなど。〈[季]春〉

②娘盛りが過ぎてもなお美しさが残っている年増。女盛りの年増。浄瑠璃、賀古教信七墓廻「小町桜も老いぬれば身は百歳の―」

うば‐ざめ【姥鮫】🔗⭐🔉

うば‐ざめ【姥鮫】

ウバザメ科の海産の軟骨魚。全長8メートルに達する大形のサメ。体は紡錘形で、鰓裂さいれつは長く背部から喉の腹中線近くに達する。吻端鈍く尖り、眼は小さい。動物プランクトン・小魚を食う。世界の温帯から寒帯にかけて分布。ウバブカ。バカザメ。

うばすて‐やま【姥捨山】🔗⭐🔉

うばすて‐やま【姥捨山】

(姨捨おばすて山の棄老伝説によるたとえ)周囲から疎外されて老後を送る所。

うばそく【優婆塞】🔗⭐🔉

うばそく【優婆塞】

〔仏〕(梵語upāsaka)在俗の男子の仏教信者。信士しんじ。清信士。源氏物語夕顔「―が行ふ道をしるべにて」↔優婆夷うばい。

⇒うばそく‐の‐みや【優婆塞の宮】

うばそく‐の‐みや【優婆塞の宮】🔗⭐🔉

うばそく‐の‐みや【優婆塞の宮】

源氏物語中の人物。桐壺帝の第8皇子。光源氏の異母弟。宇治に優婆塞としてわびしい老いの生活を送る。宇治の八宮はちのみや。

⇒うばそく【優婆塞】

うば‐たま【烏羽玉】🔗⭐🔉

うば‐たま【烏羽玉】

①ヒオウギの種子。まるくて黒い。ぬばたま。

②求肥ぎゅうひに餡を包んで、白砂糖をまぶした菓子。

⇒うばたま‐の【烏羽玉の】

うばたま‐の【烏羽玉の】🔗⭐🔉

うばたま‐の【烏羽玉の】

〔枕〕

(→)「ぬばたま(射干玉)の」に同じ。古今和歌集物名「―わが黒髪やかはるらん」

⇒うば‐たま【烏羽玉】

う‐ばっか【右幕下】‥バク‥🔗⭐🔉

う‐ばっか【右幕下】‥バク‥

①右近衛大将の居所。

②右近衛大将の敬称。特に源頼朝をさす。

うば‐の‐たまも【烏羽の玉藻】🔗⭐🔉

うば‐の‐たまも【烏羽の玉藻】

つやの美しい黒髪。曾丹集「年ふれば―も老いにけり」

うば‐ぶか【姥鱶】🔗⭐🔉

うば‐ぶか【姥鱶】

ウバザメの別称。

うば‐ほお【姥頬】‥ホホ🔗⭐🔉

うば‐ほお【姥頬】‥ホホ

近世の具足頬当ほおあての一種。頤おとがいが突き出し、皺しわが多く、髭ひげのないもの。

うば‐め【乳母女】🔗⭐🔉

うば‐め【乳母女】

うば。めのと。

うばめ‐がし【姥目樫】🔗⭐🔉

うばめ‐がし【姥目樫】

ブナ科の常緑高木。街路樹とする。高さ8〜9メートルに達し、暖地の山地や海岸に生える。幹は直立しない。葉は小形で硬い。雌雄同株で、5月頃黄褐色の小花をつける。果実はドングリ状で、渋味少なく食用となる。材は堅く、艪臍ろべそなどとし、火力の強い木炭に製する。若芽はタンニンに富み、付子ふしの代用。うまめがし。

うばやま‐かいづか【姥山貝塚】‥カヒ‥🔗⭐🔉

うばやま‐かいづか【姥山貝塚】‥カヒ‥

千葉県市川市柏井町にある、縄文時代中期・後期の貝塚。完全な竪穴住居跡を初めて発掘。

うば‐ゆり【姥百合】🔗⭐🔉

うば‐ゆり【姥百合】

ユリ科の大形多年草。山野の林下などに生ずる。高さ約1メートル。地下の鱗茎は白色、茎は直立して中ほどに5〜6葉をつける。葉は大きく卵形、基部は心臓形。7月頃、茎頂に2〜4個の緑白色の花を横向きに開く。鱗茎を食用。蕎麦葉貝母。

うば‐ら【姥等】🔗⭐🔉

うば‐ら【姥等】

近世、京都で、歳末に白木綿で頭面を蔽い、腰に赤前垂をかけ、手に籃かごを携えて家々をまわった乞食女。

うばら‐ぐつわ【蒺蔾轡】🔗⭐🔉

うばら‐ぐつわ【蒺蔾轡】

唐鞍からくらの轡。轡の鏡板かがみいたが浜菱(うばら)の実の形に似るのでいう。

広辞苑に「ウバ」で始まるの検索結果 1-35。