複数辞典一括検索+![]()

![]()

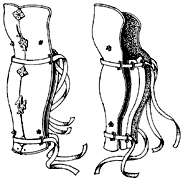

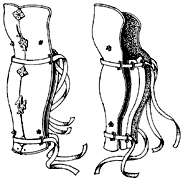

すね‐あて【臑当・脛当】🔗⭐🔉

すね‐あて【臑当・脛当】

①小具足の一種。膝から踝くるぶしまでをおおうもの。鉄または皮で作る。鉄板三枚割蝶番ちょうつがい留の丸篠まるしの、細かく分割して鎖でつないだ篠臑当などがある。臑鎧。

臑当

②(→)シンガードに同じ。

②(→)シンガードに同じ。

②(→)シンガードに同じ。

②(→)シンガードに同じ。

スネア‐ドラム【snare drum】🔗⭐🔉

スネア‐ドラム【snare drum】

底面に、副次的な響きを加える細い鎖(響線)を張った小太鼓。

すね‐あらい‐さぶらい【臑洗い侍】‥アラヒサブラヒ🔗⭐🔉

すね‐あらい‐さぶらい【臑洗い侍】‥アラヒサブラヒ

他人の臑を洗うほどの、卑しい侍。成り上りの侍などを卑しめていう語。浄瑠璃、井筒業平河内通「ヤイ―の馬鹿者」

すね・い【拗い】🔗⭐🔉

すね・い【拗い】

〔形〕

すねている。ひねくれている。狂言、腹立てず「そうじて最前から、―・い事をいうた程に」。日葡辞書「スネイヒト」

スネーク【snake】🔗⭐🔉

スネーク【snake】

蛇。「―‐ダンス」

⇒スネーク‐ウッド【snakewood】

スネーク‐ウッド【snakewood】🔗⭐🔉

スネーク‐ウッド【snakewood】

ブラジル産のクワ科の高木。材は重く堅く、蛇のような斑紋がある。ステッキ材として珍重。ほかに、パイプ材・装飾材。

⇒スネーク【snake】

すね‐おし【臑押し】🔗⭐🔉

すね‐おし【臑押し】

互いに腰を下ろして向かい合い、片方の臑で互いの臑を押し合って勝負を決める遊戯。狂言、首引「―を致しませう」

すね‐かじり【臑齧り】🔗⭐🔉

○臑が流れるすねがながれる🔗⭐🔉

○臑が流れるすねがながれる

臑にふみこたえる力がない。足もとが定まらない。狂言、悪坊「臑が流れて使はれぬ」

⇒すね【臑・脛】

○臑から火を取るすねからひをとる🔗⭐🔉

○臑から火を取るすねからひをとる

(火をつける道具もない意)はなはだしく貧しいことのたとえ。「すねより火を出す」とも。元禄大平記「古帷子ふるかたびら一つ召して、―この西鶴同然の御ありさま」

⇒すね【臑・脛】

すね‐き【拗木】

幹のねじ曲がった木。浄瑠璃、絵本太功記「庭先の―の松が枝、踏みしめ踏みしめよぢ登り」

すね‐き【拗ね気】

すねる心のあること。

すね‐くさ【臑瘡】

〔医〕(→)雁瘡がんがさに同じ。

すね‐くろし・い【拗ねくろしい】

〔形〕

すねたようである。ひねくれている。浄瑠璃、栬狩剣本地「お悦びであらうと競ひかかつて戻つたに、さつても当の違うた、あの―・いお顔わい」

すね‐ごと【拗ね言】

すねていう言葉。すねことば。日葡辞書「スネコトヲユウ」

すね‐ことば【拗ね言葉】

(→)「すねごと」に同じ。

すね‐ざんまい【臑三昧】

むやみに臑を出して蹴ったりすること。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「武士の前にて―と散々に叱らるる」

すねすね‐し・い【拗ね拗ねしい】

〔形〕

大層すねている。しつこくひがんでいる。浄瑠璃、日本振袖始「心まで―・く」

ず‐ねつ【頭熱】ヅ‥

頭部に熱気のあること。のぼせ。

すねっ‐ぱぎ【臑っ脛】

スネハギの促音化。浄瑠璃、曾我会稽山「徒歩かち―やつこらさ」

すね‐き【拗木】🔗⭐🔉

すね‐き【拗木】

幹のねじ曲がった木。浄瑠璃、絵本太功記「庭先の―の松が枝、踏みしめ踏みしめよぢ登り」

すね‐き【拗ね気】🔗⭐🔉

すね‐き【拗ね気】

すねる心のあること。

すね‐くろし・い【拗ねくろしい】🔗⭐🔉

すね‐くろし・い【拗ねくろしい】

〔形〕

すねたようである。ひねくれている。浄瑠璃、栬狩剣本地「お悦びであらうと競ひかかつて戻つたに、さつても当の違うた、あの―・いお顔わい」

すね‐ごと【拗ね言】🔗⭐🔉

すね‐ごと【拗ね言】

すねていう言葉。すねことば。日葡辞書「スネコトヲユウ」

すね‐ことば【拗ね言葉】🔗⭐🔉

すね‐ことば【拗ね言葉】

(→)「すねごと」に同じ。

すね‐ざんまい【臑三昧】🔗⭐🔉

すね‐ざんまい【臑三昧】

むやみに臑を出して蹴ったりすること。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「武士の前にて―と散々に叱らるる」

すねすね‐し・い【拗ね拗ねしい】🔗⭐🔉

すねすね‐し・い【拗ね拗ねしい】

〔形〕

大層すねている。しつこくひがんでいる。浄瑠璃、日本振袖始「心まで―・く」

すねっ‐ぱぎ【臑っ脛】🔗⭐🔉

すねっ‐ぱぎ【臑っ脛】

スネハギの促音化。浄瑠璃、曾我会稽山「徒歩かち―やつこらさ」

○臑に疵持つすねにきずもつ

隠した悪事がある。やましいことがある。うしろぐらいことがある。洒落本、南閨雑話「すねにきずを持つて笹原を走るとやら」。「―身」

⇒すね【臑・脛】

すね‐はぎ【臑脛】🔗⭐🔉

すね‐はぎ【臑脛】

(「すね」と「はぎ」は同義)すね。足。

⇒臑脛の延びた奴

○臑脛の延びた奴すねはぎののびたやつ

いたずらに背丈ばかり高く、物の用に立たない者をののしっていう語。

⇒すね‐はぎ【臑脛】

○臑脛の延びた奴すねはぎののびたやつ🔗⭐🔉

○臑脛の延びた奴すねはぎののびたやつ

いたずらに背丈ばかり高く、物の用に立たない者をののしっていう語。

⇒すね‐はぎ【臑脛】

すねはじかみ【脛薑】

狂言。(→)「芥川あくたがわ」に同じ。

すね‐はたば・る【拗ねはたばる】

〔自四〕

すねて強情を張る。浄瑠璃、傾城酒呑童子「情知らぬ親方と、―・つて」→はたばる

すね‐ふり【脛振り】

①侠客。おとこだて。(和訓栞)

②(長崎・福岡地方で)客が遊郭をひやかして歩くこと。そぞろ歩き。東海道中膝栗毛8「たんだ此の廓ども、―にづらんばいと言ひおつたのじや」

すね‐もの【拗ね者】

すねる人。世をすねた人。つむじまがり。浮世物語「極めたる―」

すね‐よろい【臑鎧】‥ヨロヒ

(→)「すねあて」に同じ。

す・ねる【拗ねる】

〔自下一〕

①ひねくれている。偏屈である。謡曲、鵜飼「まづは―・ねた出家かな」

②ねじけて我意を張る。不平がましく人に従わない。昨日は今日の物語「理非は聞き知る人がござらうとていよいよ―・ねける」。「世を―・ねる」

スネル‐の‐ほうそく【スネルの法則】‥ハフ‥

光の屈折の法則。異なる媒質の境界に光が入射するとき、入射角の正弦と屈折角の正弦との比は、媒質の屈折率の比に等しいという法則。オランダの数学者スネル(W. Snell1591〜1626)が確立。

すねはじかみ【脛薑】🔗⭐🔉

すねはじかみ【脛薑】

狂言。(→)「芥川あくたがわ」に同じ。

すね‐はたば・る【拗ねはたばる】🔗⭐🔉

すね‐はたば・る【拗ねはたばる】

〔自四〕

すねて強情を張る。浄瑠璃、傾城酒呑童子「情知らぬ親方と、―・つて」→はたばる

すね‐ふり【脛振り】🔗⭐🔉

すね‐ふり【脛振り】

①侠客。おとこだて。(和訓栞)

②(長崎・福岡地方で)客が遊郭をひやかして歩くこと。そぞろ歩き。東海道中膝栗毛8「たんだ此の廓ども、―にづらんばいと言ひおつたのじや」

すね‐もの【拗ね者】🔗⭐🔉

すね‐もの【拗ね者】

すねる人。世をすねた人。つむじまがり。浮世物語「極めたる―」

すね‐よろい【臑鎧】‥ヨロヒ🔗⭐🔉

すね‐よろい【臑鎧】‥ヨロヒ

(→)「すねあて」に同じ。

す・ねる【拗ねる】🔗⭐🔉

す・ねる【拗ねる】

〔自下一〕

①ひねくれている。偏屈である。謡曲、鵜飼「まづは―・ねた出家かな」

②ねじけて我意を張る。不平がましく人に従わない。昨日は今日の物語「理非は聞き知る人がござらうとていよいよ―・ねける」。「世を―・ねる」

スネル‐の‐ほうそく【スネルの法則】‥ハフ‥🔗⭐🔉

スネル‐の‐ほうそく【スネルの法則】‥ハフ‥

光の屈折の法則。異なる媒質の境界に光が入射するとき、入射角の正弦と屈折角の正弦との比は、媒質の屈折率の比に等しいという法則。オランダの数学者スネル(W. Snell1591〜1626)が確立。

○臑を齧るすねをかじる

独立して生活できず、親や他人に養ってもらう。

⇒すね【臑・脛】

○臑を齧るすねをかじる🔗⭐🔉

○臑を齧るすねをかじる

独立して生活できず、親や他人に養ってもらう。

⇒すね【臑・脛】

ず‐ねん【頭燃】ヅ‥

〔仏〕頭髪のもえること。危急にたとえた語。太平記2「―を払ふごとくになりぬと覚つて」

す‐のう【収納】‥ナフ

(シュウノウの直音化)

①収穫。また、収穫の最盛期。しゅん。

②収穫物などを入れておく所(小屋)。すのうば。

③小作料を納める日。

⇒すのう‐ば【収納場】

ず‐のう【図嚢】ヅナウ

地図などを入れ、腰にさげる小型かばん。

ず‐のう【頭脳】ヅナウ

①脳。脳髄。頭。

②識別力。判断力。思考力。「―明晰」

③中心となっている人物。首脳。

⇒ずのう‐しゅうだん【頭脳集団】

⇒ずのう‐りゅうしゅつ【頭脳流出】

⇒ずのう‐ろうどう【頭脳労働】

ずのう‐しゅうだん【頭脳集団】ヅナウシフ‥

専門知識を持った人の集まり。シンクタンク。

⇒ず‐のう【頭脳】

すのう‐ば【収納場】‥ナフ‥

物置場。

⇒す‐のう【収納】

ずのう‐りゅうしゅつ【頭脳流出】ヅナウリウ‥

専門的な知識や技術を持つ人が、条件のよい海外に移住すること。

⇒ず‐のう【頭脳】

ずのう‐ろうどう【頭脳労働】ヅナウラウ‥

主として知識や思考力を使って行う仕事。精神労働。

⇒ず‐のう【頭脳】

スノー【snow】

雪。

⇒スノー‐スタイル

⇒スノー‐タイヤ【snow tire】

⇒スノー‐ドロップ【snowdrop】

⇒スノー‐ブーツ【snow boots】

⇒スノー‐ブリッジ【snowbridge】

⇒スノー‐フレーク【snowflake】

⇒スノー‐ボート【snow boat】

⇒スノー‐ボード【snowboard】

⇒スノー‐モービル【snow mobile】

スノー【Charles Percy Snow】

イギリスの小説家。「他人と兄弟」と題する連作小説のほか、論争を呼んだ評論「二つの文化と科学革命」など。(1905〜1980)

スノー【Edgar Parks Snow】

アメリカの新聞記者・著述家。中国共産党・紅軍についてのルポなど、独自の中国報道で知られた。元妻のニム=ウェールズ(Nym Wales1905〜1997)も中国報道で知られた。著「中国の赤い星」など。(1905〜1972)

スノー‐スタイル

(和製語snow style)カクテルを供するスタイルの一つ。グラスの縁をレモンでぬらし、砂糖や塩をまぶす。

⇒スノー【snow】

スノー‐タイヤ【snow tire】

雪の上を走るための特殊タイヤ。滑り止めに深い溝がきざんである。

⇒スノー【snow】

スノー‐ドロップ【snowdrop】

ヒガンバナ科の観賞用植物。地中海西部からカフカスに約20種分布。葉は線形でうすく白粉を帯びる。20センチメートルほどの花茎を出し、先端に数個の白色花を下向きにつける。花被は6弁、早春に開花。秋植の球根類として栽培。ユキノハナ。マツユキソウ。

スノードロップ

提供:OPO

⇒スノー【snow】

スノー‐ブーツ【snow boots】

足首まで覆う雪道用の靴。

⇒スノー【snow】

スノー‐ブリッジ【snowbridge】

沢または氷河に、橋をかけ渡したように残雪が両岸にまたがってかかっているもの。雪橋。

⇒スノー【snow】

スノー‐フレーク【snowflake】

(雪片の意)ヒガンバナ科の多年草。南ヨーロッパ原産の観賞用植物。スイセンに似た球根があり、根生葉もスイセンに似て幅広の線形。早春、花茎上に鐘形、緑白色の花をスズラン状に垂下する。オオマツユキソウ。

⇒スノー【snow】

スノー‐ボート【snow boat】

雪の上を荷物や傷病者などを乗せて運ぶボート型のそり。

⇒スノー【snow】

スノー‐ボード【snowboard】

サーフィンのように横向きに乗り、ストックを使わずに雪上を滑り降りる幅広の滑走板。また、それを用いた競技。スノボ。

⇒スノー【snow】

スノー‐モービル【snow mobile】

雪上車の一種。特にキャタピラー付きのオートバイ型のそり。

⇒スノー【snow】

す‐の‐こ【簀子】

①竹や葦で編んだ簀。

②水切りのため竹や板を間をすかせて張った床・縁、または台。浴室や流しに用いる。

③劇場の舞台の天井。ぶどう棚。

④角材をいう。平安時代の規格では方4寸。

⇒すのこ‐えん【簀子縁】

⇒すのこ‐まき【簀子巻】

すのこ‐えん【簀子縁】

板の間をすかして簀子状に張った榑縁くれえん。すのこ。簀子敷。→ひさし1。

⇒す‐の‐こ【簀子】

すのこ‐まき【簀子巻】

(→)「すまき」2に同じ。

⇒す‐の‐こ【簀子】

⇒スノー【snow】

スノー‐ブーツ【snow boots】

足首まで覆う雪道用の靴。

⇒スノー【snow】

スノー‐ブリッジ【snowbridge】

沢または氷河に、橋をかけ渡したように残雪が両岸にまたがってかかっているもの。雪橋。

⇒スノー【snow】

スノー‐フレーク【snowflake】

(雪片の意)ヒガンバナ科の多年草。南ヨーロッパ原産の観賞用植物。スイセンに似た球根があり、根生葉もスイセンに似て幅広の線形。早春、花茎上に鐘形、緑白色の花をスズラン状に垂下する。オオマツユキソウ。

⇒スノー【snow】

スノー‐ボート【snow boat】

雪の上を荷物や傷病者などを乗せて運ぶボート型のそり。

⇒スノー【snow】

スノー‐ボード【snowboard】

サーフィンのように横向きに乗り、ストックを使わずに雪上を滑り降りる幅広の滑走板。また、それを用いた競技。スノボ。

⇒スノー【snow】

スノー‐モービル【snow mobile】

雪上車の一種。特にキャタピラー付きのオートバイ型のそり。

⇒スノー【snow】

す‐の‐こ【簀子】

①竹や葦で編んだ簀。

②水切りのため竹や板を間をすかせて張った床・縁、または台。浴室や流しに用いる。

③劇場の舞台の天井。ぶどう棚。

④角材をいう。平安時代の規格では方4寸。

⇒すのこ‐えん【簀子縁】

⇒すのこ‐まき【簀子巻】

すのこ‐えん【簀子縁】

板の間をすかして簀子状に張った榑縁くれえん。すのこ。簀子敷。→ひさし1。

⇒す‐の‐こ【簀子】

すのこ‐まき【簀子巻】

(→)「すまき」2に同じ。

⇒す‐の‐こ【簀子】

⇒スノー【snow】

スノー‐ブーツ【snow boots】

足首まで覆う雪道用の靴。

⇒スノー【snow】

スノー‐ブリッジ【snowbridge】

沢または氷河に、橋をかけ渡したように残雪が両岸にまたがってかかっているもの。雪橋。

⇒スノー【snow】

スノー‐フレーク【snowflake】

(雪片の意)ヒガンバナ科の多年草。南ヨーロッパ原産の観賞用植物。スイセンに似た球根があり、根生葉もスイセンに似て幅広の線形。早春、花茎上に鐘形、緑白色の花をスズラン状に垂下する。オオマツユキソウ。

⇒スノー【snow】

スノー‐ボート【snow boat】

雪の上を荷物や傷病者などを乗せて運ぶボート型のそり。

⇒スノー【snow】

スノー‐ボード【snowboard】

サーフィンのように横向きに乗り、ストックを使わずに雪上を滑り降りる幅広の滑走板。また、それを用いた競技。スノボ。

⇒スノー【snow】

スノー‐モービル【snow mobile】

雪上車の一種。特にキャタピラー付きのオートバイ型のそり。

⇒スノー【snow】

す‐の‐こ【簀子】

①竹や葦で編んだ簀。

②水切りのため竹や板を間をすかせて張った床・縁、または台。浴室や流しに用いる。

③劇場の舞台の天井。ぶどう棚。

④角材をいう。平安時代の規格では方4寸。

⇒すのこ‐えん【簀子縁】

⇒すのこ‐まき【簀子巻】

すのこ‐えん【簀子縁】

板の間をすかして簀子状に張った榑縁くれえん。すのこ。簀子敷。→ひさし1。

⇒す‐の‐こ【簀子】

すのこ‐まき【簀子巻】

(→)「すまき」2に同じ。

⇒す‐の‐こ【簀子】

⇒スノー【snow】

スノー‐ブーツ【snow boots】

足首まで覆う雪道用の靴。

⇒スノー【snow】

スノー‐ブリッジ【snowbridge】

沢または氷河に、橋をかけ渡したように残雪が両岸にまたがってかかっているもの。雪橋。

⇒スノー【snow】

スノー‐フレーク【snowflake】

(雪片の意)ヒガンバナ科の多年草。南ヨーロッパ原産の観賞用植物。スイセンに似た球根があり、根生葉もスイセンに似て幅広の線形。早春、花茎上に鐘形、緑白色の花をスズラン状に垂下する。オオマツユキソウ。

⇒スノー【snow】

スノー‐ボート【snow boat】

雪の上を荷物や傷病者などを乗せて運ぶボート型のそり。

⇒スノー【snow】

スノー‐ボード【snowboard】

サーフィンのように横向きに乗り、ストックを使わずに雪上を滑り降りる幅広の滑走板。また、それを用いた競技。スノボ。

⇒スノー【snow】

スノー‐モービル【snow mobile】

雪上車の一種。特にキャタピラー付きのオートバイ型のそり。

⇒スノー【snow】

す‐の‐こ【簀子】

①竹や葦で編んだ簀。

②水切りのため竹や板を間をすかせて張った床・縁、または台。浴室や流しに用いる。

③劇場の舞台の天井。ぶどう棚。

④角材をいう。平安時代の規格では方4寸。

⇒すのこ‐えん【簀子縁】

⇒すのこ‐まき【簀子巻】

すのこ‐えん【簀子縁】

板の間をすかして簀子状に張った榑縁くれえん。すのこ。簀子敷。→ひさし1。

⇒す‐の‐こ【簀子】

すのこ‐まき【簀子巻】

(→)「すまき」2に同じ。

⇒す‐の‐こ【簀子】

広辞苑に「スネ」で始まるの検索結果 1-31。