複数辞典一括検索+![]()

![]()

はち【蜂】🔗⭐🔉

はち【蜂】

ハチ目の昆虫のうち、アリ以外のものの総称。多くは腹が細くのびて、腹柄を形成し、雌は産卵管を毒針としても使う。完全変態をし、幼虫は多く「うじ」状。〈[季]春〉。古事記上「呉公むかでと―との室に入れたまひしを」→蜂目はちもく

オオスズメバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

キアシトックリバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

キアシトックリバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

クマバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

クマバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

ジガバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

ジガバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

セイヨウミツバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

セイヨウミツバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

トラマルハナバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

トラマルハナバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

ニホンミツバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

ニホンミツバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

ハキリバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

ハキリバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

フタモンアシナガバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

フタモンアシナガバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

キアシトックリバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

キアシトックリバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

クマバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

クマバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

ジガバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

ジガバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

セイヨウミツバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

セイヨウミツバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

トラマルハナバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

トラマルハナバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

ニホンミツバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

ニホンミツバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

ハキリバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

ハキリバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

フタモンアシナガバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

フタモンアシナガバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

はち【八・捌】🔗⭐🔉

はち【八・捌】

数の名。やっつ。やつ。や。「捌」は大字。

はち【鉢】🔗⭐🔉

はち‐あわせ【鉢合せ】‥アハセ🔗⭐🔉

はち‐あわせ【鉢合せ】‥アハセ

①頭と頭とを打ちあてること。衝突すること。

②互いに思いがけず出合うこと。二つ以上がかち合うこと。「山中で熊と―する」

はちいち‐せんげん【八‐一宣言】🔗⭐🔉

はちいち‐せんげん【八‐一宣言】

中国共産党が1935年8月1日全国人民に、内戦を停止し抗日民族統一戦線を結成することを提議した宣言「抗日救国のために全国同胞に告ぐる書」の称。

はち‐いつ【八佾】🔗⭐🔉

はち‐いつ【八佾】

[論語八佾]周代の天子の舞楽。64人が8列・8行に並び雅楽に合わせて舞う。やつらのまい。佾舞いつぶ。

はち‐うえ【鉢植え】‥ウヱ🔗⭐🔉

はち‐うえ【鉢植え】‥ウヱ

草木を鉢に植えこんだもの。また、そうした栽培。「―の梅」

はち‐えん【八埏】🔗⭐🔉

はち‐えん【八埏】

八方の遠いはて。国土の八方のはて。太平記15「四海―の泰平」

はち‐おう【八王】‥ワウ🔗⭐🔉

はち‐おう【八王】‥ワウ

西晋末の8人の王。汝南王亮・楚王瑋・趙王倫・斉王冏けい・長沙王乂がい・成都王穎えい・河間王顒ぎょう・東海王越の8人。

⇒はちおう‐の‐らん【八王の乱】

はち‐おうじ【八王子】‥ワウ‥🔗⭐🔉

はち‐おうじ【八王子】‥ワウ‥

①神などの八柱の子神や眷属神。また、それをまつる神社。

②仏典で、二万の日月灯明仏の最後の一人が出家前にもうけた八人の王子。

③天照大神と素戔嗚尊すさのおのみことの誓約うけいの時に出現したという五男三女神。

④祇園牛頭天王ごずてんのう(素戔嗚尊と同体)の八人の王子。

⑤比叡山山王七社の第四。

はちおうじ【八王子】‥ワウ‥(地名)🔗⭐🔉

はちおうじ【八王子】‥ワウ‥

東京都南西部の市。江戸時代には幕府領で甲州街道の宿場町・市場町として繁栄。古くからの機業地。大正天皇の多摩御陵、貞明皇后の多摩東陵、昭和天皇の武蔵野陵、高尾山などがある。多くの大学が所在。人口56万。

⇒はちおうじ‐おり【八王子織】

⇒はちおうじ‐せんにんぐみ【八王子千人組】

はちおうじ‐おり【八王子織】‥ワウ‥🔗⭐🔉

はちおうじ‐おり【八王子織】‥ワウ‥

八王子付近で生産する織物の総称。糸織・節糸織・壁糸織・銘仙・紬つむぎ・御召おめし・絽ろ・黒八丈など種類が多い。

⇒はちおうじ【八王子】

はちおうじ‐せんにんぐみ【八王子千人組】‥ワウ‥🔗⭐🔉

はちおうじ‐せんにんぐみ【八王子千人組】‥ワウ‥

江戸幕府の職名。武田氏の遺臣や浪人などが槍奉行の支配に属して八王子に在住し、甲州口を警衛し、また交替で日光社参・江戸火消役をつとめた者。同心100人をもって1組とし、10組あったからいう。八王子千人同心。八王子千本槍衆。

⇒はちおうじ【八王子】

はちおう‐の‐らん【八王の乱】‥ワウ‥🔗⭐🔉

はちおう‐の‐らん【八王の乱】‥ワウ‥

西晋末の291〜306年、八王による内乱。五胡侵入の契機となり、西晋の滅亡を招く。

⇒はち‐おう【八王】

はちおか‐でら【蜂岡寺】‥ヲカ‥🔗⭐🔉

はちおか‐でら【蜂岡寺】‥ヲカ‥

広隆寺の古称。

はち‐おん【八音】🔗⭐🔉

はち‐おん【八音】

①(ハッチンとも)古代中国の楽器分類法。材質によって、金(鐘かね)・石(磬けい)・糸(弦楽器)・竹(管楽器)・匏ほう(笙しょう・竽う)・土(壎けん)・革(鼓)・木(柷しゅく・敔ぎょ)の8種に分ける。転じて広く各種楽器または音楽をも指した。はちいん。

②〔仏〕(ハットンとも)如来の音声に具わる八つの徳。極好音・柔軟にゅうなん音・和適音・尊慧音・不女音・不誤音・深遠音・不竭音をいう。

はちがえし【鉢返】‥ガヘシ🔗⭐🔉

はちがえし【鉢返】‥ガヘシ

普化ふけ尺八の曲名、また曲の段名。虚無僧が托鉢で米銭を施されたとき、その返礼に吹く曲。

はちかずき【鉢かづき】‥カヅキ🔗⭐🔉

はちかずき【鉢かづき】‥カヅキ

御伽草子23編の一つ。2巻。室町時代成立、作者不明。母の臨終に頭に鉢をのせられた娘が、結局その鉢によって幸福を得るという継母説話に、長谷観音の霊験記をからませたもの。

→文献資料[鉢かづき]

はちがた‐じょう【鉢形城】‥ジヤウ🔗⭐🔉

はちがた‐じょう【鉢形城】‥ジヤウ

戦国大名北条氏の支城。氏康の子氏邦が本拠地とした。1590年(天正18)豊臣軍に攻められ落城。埼玉県寄居町所在。

はち‐がつ【八月】‥グワツ🔗⭐🔉

はち‐がつ【八月】‥グワツ

一年の8番目の月。葉月はづき。

⇒はちがつ‐おどり【八月踊】

⇒はちがつ‐だいみょう【八月大名】

はちがつ‐おどり【八月踊】‥グワツヲドリ🔗⭐🔉

はちがつ‐おどり【八月踊】‥グワツヲドリ

奄美諸島・沖縄本島などで、旧暦8月15日を中心に行われる民俗舞踊。部落の広場で、太鼓を中心に円陣をつくり、男女が歌を掛け合いながら軽快に踊る。

⇒はち‐がつ【八月】

はちかつぎ【鉢かつぎ】🔗⭐🔉

はちかつぎ【鉢かつぎ】

⇒はちかずき

はちがつ‐だいみょう【八月大名】‥グワツ‥ミヤウ🔗⭐🔉

はちがつ‐だいみょう【八月大名】‥グワツ‥ミヤウ

農家にとって8月は労働をあまり必要とせず、気楽な月であることをいう。

⇒はち‐がつ【八月】

はち‐がね【鉢金】🔗⭐🔉

はち‐がね【鉢金】

かぶとの鉢の俗称。また、かぶとの鉢の形をしたもの。

はち‐かんじごく【八寒地獄】‥ヂ‥🔗⭐🔉

はち‐かんじごく【八寒地獄】‥ヂ‥

〔仏〕死者を寒さ・氷で苦しめる八種の地獄。頞部陀あぶだ・尼剌部陀にらぶだ・頞哳陀あせちだ・臛臛婆かかば・虎虎婆ここば・嗢鉢羅うはら・鉢特摩はどま・摩訶鉢特摩まかはどま。氷の地獄。

はち‐ぎゃく【八虐・八逆】🔗⭐🔉

はち‐ぎゃく【八虐・八逆】

日本古代の律で、国家・社会の秩序を乱すものとして特に重く罰せられた罪。謀反むへん・謀大逆ぼうたいぎゃく・謀叛むほん・悪逆・不道・大不敬・不孝・不義の総称。唐律の十悪から不睦・内乱を除いたもの。

はち‐き・れる【はち切れる】🔗⭐🔉

はち‐き・れる【はち切れる】

〔自下一〕

中身がいっぱいになって、表面が裂け切れる。「若さで―・れそうだ」

はち‐きん🔗⭐🔉

はち‐きん

(「八金」と書く。高知県で)女性が、向う見ずで勝気であること。また、そのような人。

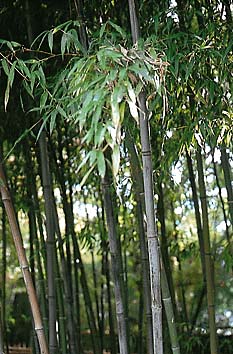

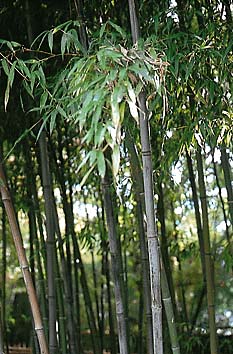

は‐ちく【淡竹】🔗⭐🔉

は‐ちく【淡竹】

中国原産の竹の一種。日本各地に栽培。高さ10メートルになる。稈は淡緑色で白蝋粉に覆われ、節は2輪状。竹の皮は紫色。筍は食用、材は硬靱・緻密で諸器具を作る。クレタケ。カラタケ。〈日葡辞書〉

ウンモンチク

撮影:関戸 勇

クロチク

撮影:関戸 勇

クロチク

撮影:関戸 勇

⇒はちく‐ぞうり【淡竹草履】

⇒はちく‐ぞうり【淡竹草履】

クロチク

撮影:関戸 勇

クロチク

撮影:関戸 勇

⇒はちく‐ぞうり【淡竹草履】

⇒はちく‐ぞうり【淡竹草履】

は‐ちく【破竹】🔗⭐🔉

は‐ちく【破竹】

①竹をわること。

②「破竹の勢い」の略。「―の進撃」

⇒はちく‐の‐いきおい【破竹の勢い】

はちく‐ぞうり【淡竹草履】‥ザウ‥🔗⭐🔉

はちく‐ぞうり【淡竹草履】‥ザウ‥

淡竹の皮で作った草履。

⇒は‐ちく【淡竹】

はちくどく‐すい【八功徳水】🔗⭐🔉

はちくどく‐すい【八功徳水】

⇒はっくどくすい

はちく‐の‐いきおい【破竹の勢い】‥イキホヒ🔗⭐🔉

はちく‐の‐いきおい【破竹の勢い】‥イキホヒ

(竹を割るとき、初めの節を割ればあとは容易に割れるところからいう)はげしくとどめがたい勢い。

⇒は‐ちく【破竹】

はち‐くらげ【鉢水母】🔗⭐🔉

はち‐くらげ【鉢水母】

①鉢虫類のクラゲ、すなわち水母型の個体をいう。一般に大形で寒天質に富み、多くは沿岸海中に浮遊する。

②鉢虫類のこと。

→くらげ

はちくり‐かえ・る【はちくり返る】‥カヘル🔗⭐🔉

はちくり‐かえ・る【はちくり返る】‥カヘル

〔自四〕

ひどくそり返る。浄瑠璃、本朝廿四孝「―・つてうち通れば」

はち‐けん【八間】🔗⭐🔉

はち‐けん【八間】

平たい大形の釣行灯つりあんどん。円形・四角・八角などの紙張りの笠の下に油皿を仕掛けたもの。銭湯や遊廓など人の集まる所で天井などに吊して用いた。八方行灯。はっぽう。→つりあんどん

八間

はち‐げん【八元】🔗⭐🔉

はち‐げん【八元】

[左伝文公18年](「元」は善の意)中国の古代神話に伝える高辛氏の8人の才子。

⇒はちげん‐はちがい【八元八愷】

はち‐げん【発言】🔗⭐🔉

はち‐げん【発言】

大きなことを言うこと。勇ましく言うこと。大言壮語。浄瑠璃、心中二つ腹帯「さもしい心はござらぬと―放つて」

はちげん‐はちがい【八元八愷】🔗⭐🔉

はちげん‐はちがい【八元八愷】

八元と八愷。善良な16人の才子。十六族または十六相ともいう。→八愷

⇒はち‐げん【八元】

はちけんや【八軒屋】🔗⭐🔉

はちけんや【八軒屋】

大阪天満橋南詰から天神橋南詰までの淀川の川岸。もと伏見通いの船の発着場。

はちこ🔗⭐🔉

はちこ

海女あまが潜水する際、腰に巻く縄帯。蜑金あまがねをこれに挟む。はつこ。

はちごう‐にく【八合肉】‥ガフ‥🔗⭐🔉

はちごう‐にく【八合肉】‥ガフ‥

牛馬商人が使う語で、やせた牛馬のこと。標準肥育の牛馬を一升肉いっしょうにくというのに対する。

はち‐こく【八穀】🔗⭐🔉

はち‐こく【八穀】

稲・黍きび・大麦・小麦・大豆・小豆・粟・麻の8種の穀物。はっこく。

はち‐ざ【八座】🔗⭐🔉

はち‐ざ【八座】

①参議の別称。定員8名であったからいう。やくらのつかさ。

②京都の賀茂神社の摂社、片岡・貴船・新宮・大田・若宮・奈良・沢田・氏神の8社の称。

はち‐ざかな【鉢肴】🔗⭐🔉

はち‐ざかな【鉢肴】

配膳で、鉢に盛って出すさかな。

はち‐じ【八字】🔗⭐🔉

はち‐じ【八字】

①「八」の字の形。八の字。

②眉の称。

⇒はちじ‐の‐まゆ【八字の眉】

⇒はちじ‐ひげ【八字髭】

広辞苑に「ハチ」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む

鈸

撮影:関戸 勇

鈸

撮影:関戸 勇