複数辞典一括検索+![]()

![]()

むな【空】🔗⭐🔉

むな【空】

(ムナシの語幹)名詞に冠して、むなしい、何もない、などの意を添える語。「―言ごと」「―だのみ」

むな【胸】🔗⭐🔉

むな【胸】

「むね(胸)」の古形。多く、複合語に用いる。古事記上「沖つ鳥―見る時」。「―騒ぎ」

むな【棟】🔗⭐🔉

むな【棟】

「むね(棟)」の古形。複合語にのみ用いる。「―瓦」

むな‐あて【胸当】🔗⭐🔉

むな‐あて【胸当】

(→)「むねあて」に同じ。

⇒むなあて‐ぎり【胸当錐】

むなあて‐ぎり【胸当錐】🔗⭐🔉

むなあて‐ぎり【胸当錐】

錐の一種。工作物に直角になるように胸で保持し、片手で支えハンドルを持ち、片手で回転ハンドルを回して穿孔するもの。胸当ドリル。胸ボール。

胸当錐

⇒むな‐あて【胸当】

⇒むな‐あて【胸当】

⇒むな‐あて【胸当】

⇒むな‐あて【胸当】

ムナーリ【Bruno Munari】🔗⭐🔉

ムナーリ【Bruno Munari】

イタリアのデザイナー・装丁家・児童文学者。遊び心にあふれたデザインをした。代表作は自ら装丁した「霧のなかのサーカス」「本の前の本」。(1907〜1998)

むな‐おち【胸落】🔗⭐🔉

むな‐おち【胸落】

みぞおちのあたり。むなもと。

むな‐がい【胸懸・鞅】🔗⭐🔉

むながい‐づくし【鞅尽し】🔗⭐🔉

むながい‐づくし【鞅尽し】

鞅が馬の胸につくところ。平家物語11「馬の左の―をひやうづばと射て」

⇒むな‐がい【胸懸・鞅】

むなかた【宗像】🔗⭐🔉

むなかた【宗像】

福岡県北部の市。福岡市と北九州市とのほぼ中間に位置する衛星都市。人口9万4千。

⇒むなかた‐じんじゃ【宗像神社】

むなかた【棟方】🔗⭐🔉

むなかた【棟方】

姓氏の一つ。

⇒むなかた‐しこう【棟方志功】

むなかた‐しこう【棟方志功】🔗⭐🔉

むなかた‐しこう【棟方志功】

版画家。青森市生れ。民芸運動家の知遇を得て土俗的ともいえる奔放な作風を確立。自ら「板画」と称し、国際的にも高い評価を得る。文化勲章。(1903〜1975)

棟方志功(1)

撮影:石井幸之助

棟方志功(2)

撮影:石井幸之助

棟方志功(2)

撮影:石井幸之助

⇒むなかた【棟方】

⇒むなかた【棟方】

棟方志功(2)

撮影:石井幸之助

棟方志功(2)

撮影:石井幸之助

⇒むなかた【棟方】

⇒むなかた【棟方】

むなかた‐じんじゃ【宗像神社】🔗⭐🔉

むなかた‐じんじゃ【宗像神社】

福岡県宗像市にある元官幣大社。祭神は田心姫命たごりひめのみこと・湍津姫命たぎつひめのみこと・市杵島姫命いちきしまひめのみことで、玄界灘の沖ノ島にある沖津宮、大島の中津宮、内陸にある辺津へつ宮の三宮に祀る。沖ノ島の祭祀遺跡は著名。宗像大社。

⇒むなかた【宗像】

むな‐かなもの【胸金物】🔗⭐🔉

むな‐かなもの【胸金物】

鎧よろいの胸板に打った金物。

むな‐がらみ【胸搦み】🔗⭐🔉

むな‐がらみ【胸搦み】

(→)「むなぐら」に同じ。

むな‐がわら【棟瓦】‥ガハラ🔗⭐🔉

むな‐がわら【棟瓦】‥ガハラ

家の棟むねを葺く瓦。むねがわら。

むな‐かんじょう【胸勘定】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

むな‐かんじょう【胸勘定】‥ヂヤウ

(→)胸算用むなざんように同じ。

むなぎ【鰻】🔗⭐🔉

むなぎ【鰻】

「うなぎ」の古形。万葉集16「夏痩せによしといふ物そ―取りめせ」

むな‐ぎ【棟木】🔗⭐🔉

むな‐ぎ【棟木】

棟むねに用いる材木。太平記36「柱立すでに終り、―を揚げんとしけるに」

むな‐くそ【胸糞】🔗⭐🔉

むな‐くそ【胸糞】

「むね(胸)」を、強めまたいやしめていう語。むねくそ。

⇒胸糞が悪い

○胸糞が悪いむなくそがわるい

いまいましい。不愉快である。

⇒むな‐くそ【胸糞】

○胸糞が悪いむなくそがわるい🔗⭐🔉

○胸糞が悪いむなくそがわるい

いまいましい。不愉快である。

⇒むな‐くそ【胸糞】

むな‐くに【空国】

⇒そししのむなくに

むな‐ぐら【胸座・胸倉】

着物の左右の襟の重なり合う辺りの部分。むながらみ。むなづくし。

⇒胸座を取る

むな‐ぐら【胸座・胸倉】🔗⭐🔉

むな‐ぐら【胸座・胸倉】

着物の左右の襟の重なり合う辺りの部分。むながらみ。むなづくし。

⇒胸座を取る

○胸座を取るむなぐらをとる

(怒り、あるいは責めるなどして)相手の着衣の胸倉を握る。浮世物語「そのまゝ喧嘩になり…―」

⇒むな‐ぐら【胸座・胸倉】

○胸座を取るむなぐらをとる🔗⭐🔉

○胸座を取るむなぐらをとる

(怒り、あるいは責めるなどして)相手の着衣の胸倉を握る。浮世物語「そのまゝ喧嘩になり…―」

⇒むな‐ぐら【胸座・胸倉】

むな‐ぐるし・い【胸苦しい】

〔形〕[文]むなぐる・し(シク)

胸に苦痛を感じて呼吸が苦しい。「―・くて目が覚める」「―・げな息づかい」

むな‐ぐるま【空車】

①物や人を乗せていない車。能因本枕草子月夜にむな車「月夜に―のありきたる」

②車蓋しゃがいのない車。今昔物語集12「此の聖人雑役の―を持ちて牛の無きを見て」

むな‐ぐろ【胸黒】

チドリの一種。大きさはハトぐらい。夏羽は額から眉斑・頸側、胸の両側にかけて白く、背面は黒褐色に黄金色と灰白色との斑紋があり、顔と腹面は黒色。冬羽は黒色部が消え、地味な色になる。夏、シベリア・アラスカ西部で繁殖、冬はオーストラリアまで渡り、春秋に日本を通過する。アイグロ。

むなぐろ(夏羽)

ムナグロ

提供:OPO

ムナグロ

提供:OPO

むな‐げ【胸毛】

①胸の辺りに生える毛。

②鳥の胸の辺りの羽。

むな‐ごと【虚言・空言】

(上代は清音)うそ。きょげん。そらごと。万葉集20「おぼろかに心思ひて―も親の名断つな」

むな‐さか【胸坂】

⇒たかむなさか

むな‐さき【胸先・胸前】

胸のあたり。むなもと。

むな‐さわぎ【胸騒ぎ】

心配・驚き・凶事の予感などのために胸がどきどきして心の穏やかでないこと。むねはしり。「―がする」「―を覚える」

むな‐ざん【胸算】

(→)胸算用に同じ。

むな‐ざんよう【胸算用】

(江戸中期頃までは多くムネザンヨウ)心の中で見積りを立てること。胸中での計算。むなづもり。風流志道軒伝「其の金つかふ―はすれども、仏の恩さへ思はず」。「―を立てる」

むな・し【空し・虚し】

〔形シク〕

⇒むなしい

むなし【空し・虚し】

(形容詞の語幹)

⇒むなし‐だのみ【空し頼み】

⇒むなし‐で【空し手】

⇒むなし‐ぶね【空船】

むなし・い【空しい・虚しい】

〔形〕[文]むな・し(シク)

①中に物がない。からである。万葉集3「人もなき―・しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり」。源氏物語椎本「立ち寄らむ蔭とたのみし椎がもと―・しき床とこになりにけるかな」

②内容がない。充実していない。「―・い弁舌」

③事実がない。あとかたがない。源氏物語少女「―・しき事にて人の御名やけがれむ」

④はかない。かりそめである。万葉集5「世の中は―・しきものと知るときしいよよますます悲しかりけり」。「―・い夢」

⑤この世にいない。死んだ。源氏物語夕顔「此の人を―・しくしなしてむ事のいみじく思さるるにそへて」。平家物語3「有王―・しき姿に取りつき、天に仰ぎ地に伏して泣き悲しめどもかひぞなき」

⑥無益である。むだである。かいがない。天草本平家物語「平家はむかうの山に陣をとつて―・しう日数をおくらるるに」。「―・く待つ」

⑦欲がない。恬淡てんたんである。垂仁紀「志懐沖むなしく退く」

⇒空しき骸

⇒空しきけぶり

⇒空しき空

⇒空しき名

⇒空しき船

⇒空しくなる

むな‐げ【胸毛】

①胸の辺りに生える毛。

②鳥の胸の辺りの羽。

むな‐ごと【虚言・空言】

(上代は清音)うそ。きょげん。そらごと。万葉集20「おぼろかに心思ひて―も親の名断つな」

むな‐さか【胸坂】

⇒たかむなさか

むな‐さき【胸先・胸前】

胸のあたり。むなもと。

むな‐さわぎ【胸騒ぎ】

心配・驚き・凶事の予感などのために胸がどきどきして心の穏やかでないこと。むねはしり。「―がする」「―を覚える」

むな‐ざん【胸算】

(→)胸算用に同じ。

むな‐ざんよう【胸算用】

(江戸中期頃までは多くムネザンヨウ)心の中で見積りを立てること。胸中での計算。むなづもり。風流志道軒伝「其の金つかふ―はすれども、仏の恩さへ思はず」。「―を立てる」

むな・し【空し・虚し】

〔形シク〕

⇒むなしい

むなし【空し・虚し】

(形容詞の語幹)

⇒むなし‐だのみ【空し頼み】

⇒むなし‐で【空し手】

⇒むなし‐ぶね【空船】

むなし・い【空しい・虚しい】

〔形〕[文]むな・し(シク)

①中に物がない。からである。万葉集3「人もなき―・しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり」。源氏物語椎本「立ち寄らむ蔭とたのみし椎がもと―・しき床とこになりにけるかな」

②内容がない。充実していない。「―・い弁舌」

③事実がない。あとかたがない。源氏物語少女「―・しき事にて人の御名やけがれむ」

④はかない。かりそめである。万葉集5「世の中は―・しきものと知るときしいよよますます悲しかりけり」。「―・い夢」

⑤この世にいない。死んだ。源氏物語夕顔「此の人を―・しくしなしてむ事のいみじく思さるるにそへて」。平家物語3「有王―・しき姿に取りつき、天に仰ぎ地に伏して泣き悲しめどもかひぞなき」

⑥無益である。むだである。かいがない。天草本平家物語「平家はむかうの山に陣をとつて―・しう日数をおくらるるに」。「―・く待つ」

⑦欲がない。恬淡てんたんである。垂仁紀「志懐沖むなしく退く」

⇒空しき骸

⇒空しきけぶり

⇒空しき空

⇒空しき名

⇒空しき船

⇒空しくなる

ムナグロ

提供:OPO

ムナグロ

提供:OPO

むな‐げ【胸毛】

①胸の辺りに生える毛。

②鳥の胸の辺りの羽。

むな‐ごと【虚言・空言】

(上代は清音)うそ。きょげん。そらごと。万葉集20「おぼろかに心思ひて―も親の名断つな」

むな‐さか【胸坂】

⇒たかむなさか

むな‐さき【胸先・胸前】

胸のあたり。むなもと。

むな‐さわぎ【胸騒ぎ】

心配・驚き・凶事の予感などのために胸がどきどきして心の穏やかでないこと。むねはしり。「―がする」「―を覚える」

むな‐ざん【胸算】

(→)胸算用に同じ。

むな‐ざんよう【胸算用】

(江戸中期頃までは多くムネザンヨウ)心の中で見積りを立てること。胸中での計算。むなづもり。風流志道軒伝「其の金つかふ―はすれども、仏の恩さへ思はず」。「―を立てる」

むな・し【空し・虚し】

〔形シク〕

⇒むなしい

むなし【空し・虚し】

(形容詞の語幹)

⇒むなし‐だのみ【空し頼み】

⇒むなし‐で【空し手】

⇒むなし‐ぶね【空船】

むなし・い【空しい・虚しい】

〔形〕[文]むな・し(シク)

①中に物がない。からである。万葉集3「人もなき―・しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり」。源氏物語椎本「立ち寄らむ蔭とたのみし椎がもと―・しき床とこになりにけるかな」

②内容がない。充実していない。「―・い弁舌」

③事実がない。あとかたがない。源氏物語少女「―・しき事にて人の御名やけがれむ」

④はかない。かりそめである。万葉集5「世の中は―・しきものと知るときしいよよますます悲しかりけり」。「―・い夢」

⑤この世にいない。死んだ。源氏物語夕顔「此の人を―・しくしなしてむ事のいみじく思さるるにそへて」。平家物語3「有王―・しき姿に取りつき、天に仰ぎ地に伏して泣き悲しめどもかひぞなき」

⑥無益である。むだである。かいがない。天草本平家物語「平家はむかうの山に陣をとつて―・しう日数をおくらるるに」。「―・く待つ」

⑦欲がない。恬淡てんたんである。垂仁紀「志懐沖むなしく退く」

⇒空しき骸

⇒空しきけぶり

⇒空しき空

⇒空しき名

⇒空しき船

⇒空しくなる

むな‐げ【胸毛】

①胸の辺りに生える毛。

②鳥の胸の辺りの羽。

むな‐ごと【虚言・空言】

(上代は清音)うそ。きょげん。そらごと。万葉集20「おぼろかに心思ひて―も親の名断つな」

むな‐さか【胸坂】

⇒たかむなさか

むな‐さき【胸先・胸前】

胸のあたり。むなもと。

むな‐さわぎ【胸騒ぎ】

心配・驚き・凶事の予感などのために胸がどきどきして心の穏やかでないこと。むねはしり。「―がする」「―を覚える」

むな‐ざん【胸算】

(→)胸算用に同じ。

むな‐ざんよう【胸算用】

(江戸中期頃までは多くムネザンヨウ)心の中で見積りを立てること。胸中での計算。むなづもり。風流志道軒伝「其の金つかふ―はすれども、仏の恩さへ思はず」。「―を立てる」

むな・し【空し・虚し】

〔形シク〕

⇒むなしい

むなし【空し・虚し】

(形容詞の語幹)

⇒むなし‐だのみ【空し頼み】

⇒むなし‐で【空し手】

⇒むなし‐ぶね【空船】

むなし・い【空しい・虚しい】

〔形〕[文]むな・し(シク)

①中に物がない。からである。万葉集3「人もなき―・しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり」。源氏物語椎本「立ち寄らむ蔭とたのみし椎がもと―・しき床とこになりにけるかな」

②内容がない。充実していない。「―・い弁舌」

③事実がない。あとかたがない。源氏物語少女「―・しき事にて人の御名やけがれむ」

④はかない。かりそめである。万葉集5「世の中は―・しきものと知るときしいよよますます悲しかりけり」。「―・い夢」

⑤この世にいない。死んだ。源氏物語夕顔「此の人を―・しくしなしてむ事のいみじく思さるるにそへて」。平家物語3「有王―・しき姿に取りつき、天に仰ぎ地に伏して泣き悲しめどもかひぞなき」

⑥無益である。むだである。かいがない。天草本平家物語「平家はむかうの山に陣をとつて―・しう日数をおくらるるに」。「―・く待つ」

⑦欲がない。恬淡てんたんである。垂仁紀「志懐沖むなしく退く」

⇒空しき骸

⇒空しきけぶり

⇒空しき空

⇒空しき名

⇒空しき船

⇒空しくなる

むな‐ぐるし・い【胸苦しい】🔗⭐🔉

むな‐ぐるし・い【胸苦しい】

〔形〕[文]むなぐる・し(シク)

胸に苦痛を感じて呼吸が苦しい。「―・くて目が覚める」「―・げな息づかい」

むな‐ぐるま【空車】🔗⭐🔉

むな‐ぐるま【空車】

①物や人を乗せていない車。能因本枕草子月夜にむな車「月夜に―のありきたる」

②車蓋しゃがいのない車。今昔物語集12「此の聖人雑役の―を持ちて牛の無きを見て」

むな‐ぐろ【胸黒】🔗⭐🔉

むな‐ぐろ【胸黒】

チドリの一種。大きさはハトぐらい。夏羽は額から眉斑・頸側、胸の両側にかけて白く、背面は黒褐色に黄金色と灰白色との斑紋があり、顔と腹面は黒色。冬羽は黒色部が消え、地味な色になる。夏、シベリア・アラスカ西部で繁殖、冬はオーストラリアまで渡り、春秋に日本を通過する。アイグロ。

むなぐろ(夏羽)

ムナグロ

提供:OPO

ムナグロ

提供:OPO

ムナグロ

提供:OPO

ムナグロ

提供:OPO

むな‐げ【胸毛】🔗⭐🔉

むな‐げ【胸毛】

①胸の辺りに生える毛。

②鳥の胸の辺りの羽。

むな‐ごと【虚言・空言】🔗⭐🔉

むな‐ごと【虚言・空言】

(上代は清音)うそ。きょげん。そらごと。万葉集20「おぼろかに心思ひて―も親の名断つな」

むな‐さき【胸先・胸前】🔗⭐🔉

むな‐さき【胸先・胸前】

胸のあたり。むなもと。

むな‐さわぎ【胸騒ぎ】🔗⭐🔉

むな‐さわぎ【胸騒ぎ】

心配・驚き・凶事の予感などのために胸がどきどきして心の穏やかでないこと。むねはしり。「―がする」「―を覚える」

むな‐ざんよう【胸算用】🔗⭐🔉

むな‐ざんよう【胸算用】

(江戸中期頃までは多くムネザンヨウ)心の中で見積りを立てること。胸中での計算。むなづもり。風流志道軒伝「其の金つかふ―はすれども、仏の恩さへ思はず」。「―を立てる」

むな・し【空し・虚し】(形シク)🔗⭐🔉

むな・し【空し・虚し】

〔形シク〕

⇒むなしい

むなし・い【空しい・虚しい】🔗⭐🔉

むなし・い【空しい・虚しい】

〔形〕[文]むな・し(シク)

①中に物がない。からである。万葉集3「人もなき―・しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり」。源氏物語椎本「立ち寄らむ蔭とたのみし椎がもと―・しき床とこになりにけるかな」

②内容がない。充実していない。「―・い弁舌」

③事実がない。あとかたがない。源氏物語少女「―・しき事にて人の御名やけがれむ」

④はかない。かりそめである。万葉集5「世の中は―・しきものと知るときしいよよますます悲しかりけり」。「―・い夢」

⑤この世にいない。死んだ。源氏物語夕顔「此の人を―・しくしなしてむ事のいみじく思さるるにそへて」。平家物語3「有王―・しき姿に取りつき、天に仰ぎ地に伏して泣き悲しめどもかひぞなき」

⑥無益である。むだである。かいがない。天草本平家物語「平家はむかうの山に陣をとつて―・しう日数をおくらるるに」。「―・く待つ」

⑦欲がない。恬淡てんたんである。垂仁紀「志懐沖むなしく退く」

⇒空しき骸

⇒空しきけぶり

⇒空しき空

⇒空しき名

⇒空しき船

⇒空しくなる

○空しき骸むなしきから

死骸。むなしき屍かばね。源氏物語蜻蛉「―をだに見奉らぬが」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しきけぶりむなしきけぶり

火葬の煙。無常の煙。

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき空むなしきそら

おおぞら。虚空こくう。古今和歌集恋「わが恋は―に満ちぬらし」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき名むなしきな

かいのない名。いたずらな評判。

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき船むなしきふね

(船は君主。位を去ったからいう)上皇(仙洞)の異称。後拾遺和歌集雑「住吉の神はあはれと思ふらむ―をさして来たれば」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しくなるむなしくなる

死ぬ。みまかる。宇津保物語梅花笠「はやく空しくなり給ひにき」。日葡辞書「ムナシュウナル」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき骸むなしきから🔗⭐🔉

○空しき骸むなしきから

死骸。むなしき屍かばね。源氏物語蜻蛉「―をだに見奉らぬが」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しきけぶりむなしきけぶり🔗⭐🔉

○空しきけぶりむなしきけぶり

火葬の煙。無常の煙。

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき空むなしきそら🔗⭐🔉

○空しき空むなしきそら

おおぞら。虚空こくう。古今和歌集恋「わが恋は―に満ちぬらし」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき名むなしきな🔗⭐🔉

○空しき名むなしきな

かいのない名。いたずらな評判。

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき船むなしきふね🔗⭐🔉

○空しき船むなしきふね

(船は君主。位を去ったからいう)上皇(仙洞)の異称。後拾遺和歌集雑「住吉の神はあはれと思ふらむ―をさして来たれば」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しくなるむなしくなる🔗⭐🔉

○空しくなるむなしくなる

死ぬ。みまかる。宇津保物語梅花笠「はやく空しくなり給ひにき」。日葡辞書「ムナシュウナル」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

むなし‐だのみ【空し頼み】

あてにならない頼み。そらだのみ。古今和歌集六帖3「―によせつくしつつ」

⇒むなし【空し・虚し】

むなし‐で【空し手】

からて。すで。むなで。神代紀(一本)下「―にして来り帰る」

⇒むなし【空し・虚し】

むなし‐ぶね【空船】

からふね。古事記(一本)中「―を攻めむとす」

⇒むなし【空し・虚し】

むな‐じゃくり【胸噦り】

泣く時などに、胸のあたりをしゃくるように動かすこと。

むな‐ずわら・し【胸づはらし】‥ヅハラシ

〔形シク〕

(ヅハラシは詰マラシの転か)心配ごとで胸がつまりそうである。むなつまらし。浄瑠璃、冥途飛脚「梅川いとど―・しく」

むな‐そこ【胸底】

⇒きょうてい

むな‐そろばん【胸算盤】

(→)胸算用に同じ。

むな‐だか【胸高】

帯を高く胸のあたりに締めること。好色一代男7「帯は―にして」

⇒むなだか‐おび【胸高帯】

むなだか‐おび【胸高帯】

高く胸のあたりに締めた帯。

⇒むな‐だか【胸高】

むな‐だのみ【空頼み】

(→)「そらだのみ」に同じ。

むな‐ち【胸乳】

(ムナヂとも)ちぶさ。神代紀下「其の―を露あらわにかきいでて」

むな‐つき【胸突き】

山道や坂などの険しく急なところ。「―坂」

⇒むなつき‐はっちょう【胸突き八丁】

むなつき‐はっちょう【胸突き八丁】‥チヤウ

山道で、登りのきつい難所。転じて、物事をなしとげるのに一番苦しい時期。「―にさしかかる」

⇒むな‐つき【胸突き】

むな‐づくし【胸尽し】

むなぐら。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「返答が聞きたいと―をひつつかむ」

むな‐づもり【胸積り】

心中に見積もること。胸算用。

むな‐で【空手・徒手】

(→)「むなしで」に同じ。古事記中「この山の神は―に直ただに取りてむ」

むな‐ばしら【棟柱】

家の棟木をのせて据える柱。〈日葡辞書〉

むな‐ばせ【空馳せ】

競べ馬で負けること。

むな‐ひげ【胸鬚】

胸に生えた毛。むなげ。

むな‐ひぼ【胸紐】

(ムナヒモの訛)

①着物・羽織などの胸部につけてある紐。

②紐のつけてある着物を着る頃。幼少の頃。浄瑠璃、栬狩剣本地「イヤ舌長し、―からかか様にさへつめられぬ大事の身」

むな‐びれ【胸鰭】

魚類の体の両側にある一対のひれ。ふつう腹びれの前方にある。→魚類(図)

むな‐ふだ【棟札】

棟上げや再建・修理の時、工事の由緒、建築の年月、建築者または工匠の名などを記して棟木に打ち付ける札。頭部は多く山形をなす。また、直接棟木に書いたものを棟木銘という。むねふだ。とうさつ。

むな‐ふね【空船】

からの船。古事記中「喪船もふねに赴きて―を攻めむとしき」

むな‐べつ【棟別】

(→)軒別けんべつに同じ。むねべつ。

むな‐ぼね【胸骨】

胸の骨。

むなもち‐ばしら【棟持柱】

妻側の壁の外にあって、突出した棟木を直接支える柱。小狭柱おさばしら。→神明造しんめいづくり

むな‐もと【胸元】

鳩尾みぞおちの辺り。むなさき。「銃を―に突きつける」「―の開いた服」

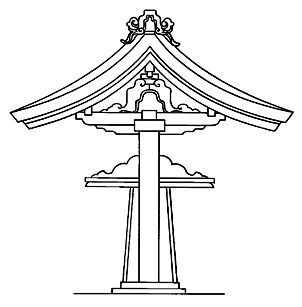

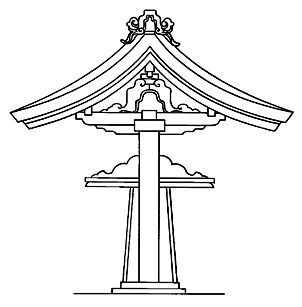

むな‐もん【棟門】

本柱2本で控柱がなく、切妻造り・平入りの門。寺院の塔頭たっちゅう、住宅などの門に多く用いられる。むねかど。むねもん。

棟門

むな‐やけ【胸焼け】

⇒むねやけ

むな‐わ・く【胸分く】

〔自下二〕

(鹿などが)草木の茂っている中などを胸で押し分けて行く。万葉集20「大夫ますらおの呼び立てしかばさを鹿の―・けゆかむ秋野萩原」

むな‐わけ【胸分け】

①胸で草などを押し分けること。むねわけ。万葉集8「さを鹿の―にかも秋萩の散り過ぎにける盛りかもいぬる」

②胸。胸のはば。万葉集9「―の広ゆたけき吾妹わぎも腰細のすがる娘子おとめの」

むに【牟尼・文尼】

〔仏〕(梵語muni 寂黙・聖者・聖仙の意)

①インドで、山林に在って心を修め道を修する者の称。仙人。聖人。

②釈尊の称。「釈迦―」

む‐に【無二】

二つとないこと。かけがえのないこと。無類。唯一。無双。「―の親友」「当代―の声楽家」

ムニエル【meunière フランス】

魚に小麦粉をまぶし、バターで焼いた料理。ムニエール。

むな‐やけ【胸焼け】

⇒むねやけ

むな‐わ・く【胸分く】

〔自下二〕

(鹿などが)草木の茂っている中などを胸で押し分けて行く。万葉集20「大夫ますらおの呼び立てしかばさを鹿の―・けゆかむ秋野萩原」

むな‐わけ【胸分け】

①胸で草などを押し分けること。むねわけ。万葉集8「さを鹿の―にかも秋萩の散り過ぎにける盛りかもいぬる」

②胸。胸のはば。万葉集9「―の広ゆたけき吾妹わぎも腰細のすがる娘子おとめの」

むに【牟尼・文尼】

〔仏〕(梵語muni 寂黙・聖者・聖仙の意)

①インドで、山林に在って心を修め道を修する者の称。仙人。聖人。

②釈尊の称。「釈迦―」

む‐に【無二】

二つとないこと。かけがえのないこと。無類。唯一。無双。「―の親友」「当代―の声楽家」

ムニエル【meunière フランス】

魚に小麦粉をまぶし、バターで焼いた料理。ムニエール。

むな‐やけ【胸焼け】

⇒むねやけ

むな‐わ・く【胸分く】

〔自下二〕

(鹿などが)草木の茂っている中などを胸で押し分けて行く。万葉集20「大夫ますらおの呼び立てしかばさを鹿の―・けゆかむ秋野萩原」

むな‐わけ【胸分け】

①胸で草などを押し分けること。むねわけ。万葉集8「さを鹿の―にかも秋萩の散り過ぎにける盛りかもいぬる」

②胸。胸のはば。万葉集9「―の広ゆたけき吾妹わぎも腰細のすがる娘子おとめの」

むに【牟尼・文尼】

〔仏〕(梵語muni 寂黙・聖者・聖仙の意)

①インドで、山林に在って心を修め道を修する者の称。仙人。聖人。

②釈尊の称。「釈迦―」

む‐に【無二】

二つとないこと。かけがえのないこと。無類。唯一。無双。「―の親友」「当代―の声楽家」

ムニエル【meunière フランス】

魚に小麦粉をまぶし、バターで焼いた料理。ムニエール。

むな‐やけ【胸焼け】

⇒むねやけ

むな‐わ・く【胸分く】

〔自下二〕

(鹿などが)草木の茂っている中などを胸で押し分けて行く。万葉集20「大夫ますらおの呼び立てしかばさを鹿の―・けゆかむ秋野萩原」

むな‐わけ【胸分け】

①胸で草などを押し分けること。むねわけ。万葉集8「さを鹿の―にかも秋萩の散り過ぎにける盛りかもいぬる」

②胸。胸のはば。万葉集9「―の広ゆたけき吾妹わぎも腰細のすがる娘子おとめの」

むに【牟尼・文尼】

〔仏〕(梵語muni 寂黙・聖者・聖仙の意)

①インドで、山林に在って心を修め道を修する者の称。仙人。聖人。

②釈尊の称。「釈迦―」

む‐に【無二】

二つとないこと。かけがえのないこと。無類。唯一。無双。「―の親友」「当代―の声楽家」

ムニエル【meunière フランス】

魚に小麦粉をまぶし、バターで焼いた料理。ムニエール。

むなし‐だのみ【空し頼み】🔗⭐🔉

むなし‐だのみ【空し頼み】

あてにならない頼み。そらだのみ。古今和歌集六帖3「―によせつくしつつ」

⇒むなし【空し・虚し】

むなし‐で【空し手】🔗⭐🔉

むなし‐で【空し手】

からて。すで。むなで。神代紀(一本)下「―にして来り帰る」

⇒むなし【空し・虚し】

むなし‐ぶね【空船】🔗⭐🔉

むなし‐ぶね【空船】

からふね。古事記(一本)中「―を攻めむとす」

⇒むなし【空し・虚し】

むな‐じゃくり【胸噦り】🔗⭐🔉

むな‐じゃくり【胸噦り】

泣く時などに、胸のあたりをしゃくるように動かすこと。

むな‐ずわら・し【胸づはらし】‥ヅハラシ🔗⭐🔉

むな‐ずわら・し【胸づはらし】‥ヅハラシ

〔形シク〕

(ヅハラシは詰マラシの転か)心配ごとで胸がつまりそうである。むなつまらし。浄瑠璃、冥途飛脚「梅川いとど―・しく」

広辞苑に「ムナ」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む