複数辞典一括検索+![]()

![]()

きゅうあん【久安】キウ‥🔗⭐🔉

きゅうあん【久安】キウ‥

[晋書]平安後期、近衛天皇朝の年号。天養2年7月22日(1145年8月12日)改元、久安7年1月26日(1151年2月14日)仁平に改元。

きゅう‐えん【久延】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐えん【久延】キウ‥

年月が久しく延びること。

きゅう‐えん【久遠】キウヱン🔗⭐🔉

きゅう‐えん【久遠】キウヱン

①時の無窮なこと。永遠。くおん。

②広く大いなること。

きゅうかくじょう【久隔帖】キウ‥デフ🔗⭐🔉

きゅうかくじょう【久隔帖】キウ‥デフ

(冒頭に「久隔清音」とあることからの称)最澄の自筆書状。弟子の泰範を介し、空海に宛てたもの。王羲之書法の影響を受けた行書体の代表的遺墨。

きゅうざ【久三】キウ‥🔗⭐🔉

きゅうざ【久三】キウ‥

久三郎の略称。好色一代男1「―、提灯点ともしや」→久三郎

きゅうしち【久七】キウ‥🔗⭐🔉

きゅうしち【久七】キウ‥

江戸時代、下男げなんの通称。

きゅうじゅ【久寿】キウ‥🔗⭐🔉

きゅうじゅ【久寿】キウ‥

[抱朴子]平安後期、近衛・後白河天皇朝の年号。仁平4年10月28日(1154年12月4日)改元、久寿3年4月27日(1156年5月18日)保元に改元。

きゅうすけ【久助】キウ‥🔗⭐🔉

きゅうすけ【久助】キウ‥

①江戸時代の下男の通称。久三きゅうざ・久七などと同じ類。

②(久助葛の略)吉野葛よしのくずの別称。

きゅう‐たい【久滞】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐たい【久滞】キウ‥

久しくとどこおること。

きゅうだい‐ほんせん【久大本線】キウ‥🔗⭐🔉

きゅうだい‐ほんせん【久大本線】キウ‥

JR線の一つ。福岡県久留米から大分に至る。全長141.5キロメートル。

○久離を切るきゅうりをきる🔗⭐🔉

○久離を切るきゅうりをきる

親子・親族の縁を切る。勘当する。日本永代蔵2「久離を切つて子をひとり捨てける」

⇒きゅう‐り【久離・旧離】

きゅう‐れい【旧例】キウ‥

昔からのしきたり。先例。旧慣。

きゅう‐れい【急冷】キフ‥

急速に冷却・冷凍すること。「―剤」

きゅう‐れき【旧暦】キウ‥

①旧制のこよみ。古い暦法。

②1873年(明治6)から採用した太陽暦(新暦)に対して、それ以前に使用していた太陰太陽暦の通称。

キューレット【curette フランス】

子宮腔や鼻腔などの内容物を掻爬そうはするための鋭いさじ形の器具。

きゅうれんかん【九連環】キウ‥クワン

清楽しんがくの曲名。寛政(1789〜1801)年間、遠州に伝わり、その詞章は看看踊かんかんおどりや明治期の法界節に囃子詞はやしことばふうに取り入れられた。→唐人踊

きゅう‐ろ【旧廬】キウ‥

むかし住んだ庵。もとのすまい。

きゅう‐ろ【穹廬】

弓状に張った、匈奴のフェルト製の天幕式住居。モンゴル人のゲル(包パオ)にあたる。

きゅう‐ろう【丘隴】キウ‥

①小高いところ。おか。

②つか。墳墓ふんぼ。

きゅう‐ろう【旧労】キウラウ

長く仕えて功労があること。また、その功労。

きゅう‐ろう【旧臘】キウラフ

(「臘」は陰暦12月)(新年から見て)昨年の12月。客臘かくろう。

きゅう‐ろう【宮漏】

宮中にある漏刻ろうこくすなわち水時計。謡曲、砧「―高く立つて風北にめぐり」

きゅうろく【久六】キウ‥

江戸時代、下男の通称。→久助。

⇒きゅうろく‐ぐわ【久六鍬・九六鍬】

きゅうろく‐ぐわ【久六鍬・九六鍬】キウ‥グハ

(→)黒鍬に同じ。

⇒きゅうろく【久六】

きゅう‐わ【旧話】キウ‥

ふるい話。むかしばなし。

くえ‐びこ【久延毘古】🔗⭐🔉

くえ‐びこ【久延毘古】

(「崩くえ彦」の意という)古事記に見える神の名。今の案山子かかしのことという。

く‐おん【久遠】‥ヲン🔗⭐🔉

くおん‐ごう【久遠劫】‥ヲンゴフ🔗⭐🔉

くおん‐ごう【久遠劫】‥ヲンゴフ

極めて遠く久しい昔。

⇒く‐おん【久遠】

くおん‐じ【久遠寺】‥ヲン‥🔗⭐🔉

くおん‐じ【久遠寺】‥ヲン‥

山梨県の身延山にある日蓮宗の総本山。1274年(文永11)日蓮が庵を結んだことに始まり、やがて寺院としたもの。日蓮の廟所がある。初め西谷にあったが、室町中期に11世日朝が現在の地に移転。

くおん‐じつじょう【久遠実成】‥ヲン‥ジヤウ🔗⭐🔉

くおん‐じつじょう【久遠実成】‥ヲン‥ジヤウ

永遠の昔から仏と成っていること。法華経寿量品の釈迦如来についていう。久遠成実。久成正覚。

⇒く‐おん【久遠】

くおん‐ぶつ【久遠仏】‥ヲン‥🔗⭐🔉

くおん‐ぶつ【久遠仏】‥ヲン‥

永遠の昔から仏となっているもの。法華経に説く釈迦如来など。

⇒く‐おん【久遠】

くき【久喜】🔗⭐🔉

くき【久喜】

埼玉県東部の市。白木綿や穀物を取引する市場町から発達。近年住宅地・工業団地が建設され東京の衛星都市化が進行。人口7万3千。

くくのち‐の‐かみ【久久能智神】🔗⭐🔉

くくのち‐の‐かみ【久久能智神】

日本神話で、木の神。木の守護神。

くさか【久坂】🔗⭐🔉

くさか【久坂】

姓氏の一つ。

⇒くさか‐げんずい【久坂玄瑞】

くさか‐げんずい【久坂玄瑞】🔗⭐🔉

くさか‐げんずい【久坂玄瑞】

幕末の志士。長州藩士。名は通武、のち義助。号、江月斎。吉田松陰の妹婿。兵学を松陰に、洋学を藩校に学ぶ。尊王攘夷を唱え、1864年(元治1)兵を率いて京都に入り、蛤御門はまぐりごもんの変に会津・薩摩などの兵と戦い負傷、自殺。(1840〜1864)

⇒くさか【久坂】

くじ【久慈】🔗⭐🔉

くじ【久慈】

岩手県北東部、太平洋岸の港湾都市。陸中海岸国立公園の北の玄関口。人口3万9千。

く‐しゅ【久修】🔗⭐🔉

く‐しゅ【久修】

〔仏〕長い年月修行すること。

⇒くしゅ‐れんぎょう【久修練行】

く‐じゅう【久住】‥ヂユウ🔗⭐🔉

く‐じゅう【久住】‥ヂユウ

〔仏〕久しく住むこと。永住。源平盛衰記18「娑婆に―して、常に説法して」

⇒くじゅう‐さ【久住者】

くじゅう‐さ【久住者】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉

くじゅう‐さ【久住者】‥ヂユウ‥

久しく山寺に在住して修行する者。特に比叡山で、12年の籠山ろうざん修行をすませた僧。讃岐典侍日記「きのふより山の―ども召したれば」。愚管抄4「山の良真をめして、中堂の―二十人ぐして参りて」

⇒く‐じゅう【久住】

くしゅ‐れんぎょう【久修練行】‥ギヤウ🔗⭐🔉

くしゅ‐れんぎょう【久修練行】‥ギヤウ

長い年月修行して仏道に熟達すること。

⇒く‐しゅ【久修】

くじょう‐しょうがく【久成正覚】‥ジヤウシヤウ‥🔗⭐🔉

くじょう‐しょうがく【久成正覚】‥ジヤウシヤウ‥

〔仏〕(→)久遠実成くおんじつじょうに同じ。

くすみ【久隅】🔗⭐🔉

くすみ【久隅】

姓氏の一つ。

⇒くすみ‐もりかげ【久隅守景】

くすみ‐もりかげ【久隅守景】🔗⭐🔉

くすみ‐もりかげ【久隅守景】

江戸前期の画家。号は無礙(無下)斎・一陳翁。狩野探幽の優れた門人の一人だったが、破門され、一時加賀に赴いたとされる。農村の風俗に取材し清新な画風を示す。「夕顔棚納涼図」は著名。元禄(1688〜1704)頃没。

⇒くすみ【久隅】

くぜ【久世】🔗⭐🔉

くぜ【久世】

姓氏の一つ。

⇒くぜ‐てるひこ【久世光彦】

○癖ある馬に能ありくせあるうまにのうあり

一癖ある者には必ず何らかの取柄とりえがある。

⇒くせ【癖】

くぜ‐てるひこ【久世光彦】🔗⭐🔉

くぜ‐てるひこ【久世光彦】

演出家・作家。東京生れ。東大卒。数多くのテレビドラマを製作・演出。作「蝶とヒットラー」「蕭々館日録」など。(1935〜2006)

⇒くぜ【久世】

くせ‐まい【曲舞】‥マヒ🔗⭐🔉

くせ‐まい【曲舞】‥マヒ

①(「久世舞」とも書く)日本中世芸能。また、その演者。南北朝時代から室町時代にかけて行われた。叙事的な詞章を鼓に合わせて歌い、舞うもの。男は直垂ひたたれ、女は水干・立烏帽子で舞う。のちの幸若舞こうわかまいもその一派で、この名で呼ばれたことがある。猿楽の能では観阿弥かんあみがこれを採り入れて能の曲節を改革したので、今の曲くせにその面影が見られる。舞々まいまい。→幸若舞。

②能楽の曲くせの部分の名称。また、金剛流・喜多流で闌曲らんぎょくの別称。

くつみ【久津見】🔗⭐🔉

くつみ【久津見】

姓氏の一つ。

⇒くつみ‐けっそん【久津見蕨村】

くつみ‐けっそん【久津見蕨村】🔗⭐🔉

くつみ‐けっそん【久津見蕨村】

ジャーナリスト・思想家。江戸生れ。「万朝報よろずちょうほう」などで自由主義的評論活動を展開。(1860〜1925)

⇒くつみ【久津見】

くなと‐の‐かみ【久那斗神・岐神】🔗⭐🔉

くなと‐の‐かみ【久那斗神・岐神】

⇒ふなとのかみ

くの【久野】🔗⭐🔉

くの【久野】

姓氏の一つ。

⇒くの‐やす【久野寧】

くのう‐ざん【久能山】🔗⭐🔉

くのう‐ざん【久能山】

静岡市東部、有度山南麓の山。標高216メートル。1616年(元和2)徳川家康を葬る(翌年日光に改葬)。山頂に東照宮があり、南斜面は石垣イチゴの栽培で有名。補陀落ふだらく山。

くの‐やす【久野寧】🔗⭐🔉

くの‐やす【久野寧】

生理学者。名古屋生れ。満州医科大・名大教授。人体の発汗機能を系統的に研究。また、英文生理学雑誌を編集、その育成に努める。文化勲章。(1882〜1977)

⇒くの【久野】

くはら【久原】🔗⭐🔉

くはら【久原】

姓氏の一つ。

⇒くはら‐ふさのすけ【久原房之助】

○苦は楽の種くはらくのたね

現在の苦労は後日の幸福のもととなる。「楽は苦の種―」

⇒く【苦】

くはら‐ふさのすけ【久原房之助】🔗⭐🔉

くはら‐ふさのすけ【久原房之助】

政治家・実業家。萩生れ。慶応義塾卒。久原鉱業を創立し日立製作所の基礎を築く。政友会に入り、逓相。二‐二六事件に連座、のち政友会総裁。(1869〜1965)

久原房之助

撮影:田沼武能

⇒くはら【久原】

⇒くはら【久原】

⇒くはら【久原】

⇒くはら【久原】

くぼ【久保】🔗⭐🔉

くぼ‐がい【久保貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

くぼ‐がい【久保貝】‥ガヒ

ニシキウズガイ科の巻貝。殻は円錐形で厚く、殻高約2.5センチメートル。殻表には斜めの溝があり、灰黒色。臍孔の部分は緑色、内部は真珠層におおわれる。潮間帯の岩礁上に普通に見られる。

○凹き所に水溜まるくぼきところにみずたまる

①くぼんだ所に水が自然に溜まるように、招かずしてあらわれる物事の結果をいう。

②低い地位や苦しい境遇にある者には、種々の苦難が集まる。また、平生評判の悪い者は、何かあるとすぐそのしわざかと疑われる。

⇒くぼ・い【凹い・窪い】

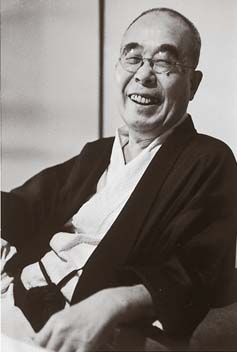

くぼ‐さかえ【久保栄】🔗⭐🔉

くぼ‐さかえ【久保栄】

小説家・劇作家。札幌生れ。東大卒。プロレタリア演劇に参加。その後も社会的視野の広いリアリズム戯曲を書き、築地系新劇運動を指導。戯曲「火山灰地」「林檎園日記」「日本の気象」、小説「のぼり窯」など。(1900〜1958)

久保栄

撮影:田沼武能

→作品:『火山灰地』

⇒くぼ【久保】

→作品:『火山灰地』

⇒くぼ【久保】

→作品:『火山灰地』

⇒くぼ【久保】

→作品:『火山灰地』

⇒くぼ【久保】

くぼた【久保田】🔗⭐🔉

くぼた【久保田】

姓氏の一つ。

⇒くぼた‐まんたろう【久保田万太郎】

くぼた‐じょう【久保田城】‥ジヤウ🔗⭐🔉

くぼた‐じょう【久保田城】‥ジヤウ

(→)秋田城2の正称。

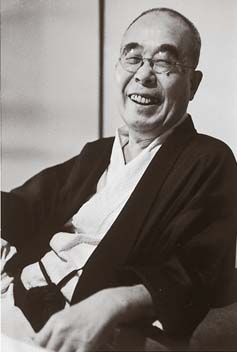

くぼた‐まんたろう【久保田万太郎】‥ラウ🔗⭐🔉

くぼた‐まんたろう【久保田万太郎】‥ラウ

小説家・劇作家・俳人。俳号傘雨。東京生れ。慶大卒。永井荷風に師事。江戸下町の情趣と義理人情を描き、独自の作風を築いた。小説「末枯」「春泥」、戯曲「大寺学校」、句集「道芝」など。文化勲章。(1889〜1963)

久保田万太郎(1)

撮影:田村 茂

久保田万太郎(2)

撮影:石井幸之助

久保田万太郎(2)

撮影:石井幸之助

⇒くぼた【久保田】

⇒くぼた【久保田】

久保田万太郎(2)

撮影:石井幸之助

久保田万太郎(2)

撮影:石井幸之助

⇒くぼた【久保田】

⇒くぼた【久保田】

くぼ‐てんずい【久保天随】🔗⭐🔉

くぼ‐てんずい【久保天随】

漢学者。名は得二。東京生れ。東大卒、台北帝大教授。著「秋碧吟廬詩鈔」など。(1875〜1934)

⇒くぼ【久保】

くぼ‐りょうご【久保亮五】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

くぼ‐りょうご【久保亮五】‥リヤウ‥

物理学者。東京生れ。東大・慶応大教授。久保公式と呼ばれる統計力学の一般公式を確立するなど、統計力学・固体物理学の分野で業績を残す。文化勲章。(1920〜1995)

⇒くぼ【久保】

くむら【久村】🔗⭐🔉

くむら【久村】

姓氏の一つ。

⇒くむら‐きょうたい【久村暁台】

くむら‐きょうたい【久村暁台】‥ケウ‥🔗⭐🔉

くむら‐きょうたい【久村暁台】‥ケウ‥

⇒かとうきょうたい(加藤暁台)

⇒くむら【久村】

くめ【久米】🔗⭐🔉

くめ‐うた【久米歌】🔗⭐🔉

くめ‐うた【久米歌】

古代歌謡。久米部くめべが久米舞にうたう歌。記紀によれば神武天皇が久米部をひきいて兄猾えうかし・八十梟帥やそたける・兄磯城えしき・長髄彦ながすねひこを討伐した時に軍士を慰撫・鼓舞した歌、および道臣命みちのおみのみことが忍坂おさかで八十梟帥の余党を討った時に歌った歌の総称。現在は宮内庁楽師が雅楽歌曲として演奏。→久米舞

くめ‐くにたけ【久米邦武】🔗⭐🔉

くめ‐くにたけ【久米邦武】

歴史学者。佐賀藩士。維新政府に仕え、岩倉使節団の一員。歴史学界に転じ、東大教授。近代史学の創出に努めるが、1891年(明治24)「神道は祭天の古俗」を発表、筆禍を招き辞職。著「米欧回覧実記」「古文書学講義」など。(1839〜1931)

→資料:『米欧回覧実記』

⇒くめ【久米】

くめ‐けいいちろう【久米桂一郎】‥ラウ🔗⭐🔉

くめ‐けいいちろう【久米桂一郎】‥ラウ

洋画家。邦武の子。佐賀生れ。渡仏して、黒田清輝とともにコランに師事。帰国後、黒田と協力して天真道場設立、白馬会結成。作「晩秋」など。(1866〜1934)

⇒くめ【久米】

くめ‐じま【久米島】🔗⭐🔉

くめ‐じま【久米島】

(クメシマとも)沖縄県那覇市の西方100キロメートルにある島。古くは、中国との交易の中継地。久米島紬つむぎ(古くは琉球紬とも)を産する。

久米島

撮影:山梨勝弘

くめだ‐でら【久米田寺】🔗⭐🔉

くめだ‐でら【久米田寺】

大阪府岸和田市にある真言宗の寺。738年(天平10)行基の築いた久米田池の池畔に創建。鎌倉後期、安東蓮聖の援助により禅爾が中興。以後、華厳教学と南都系戒律の拠点。久米多寺。

くめ‐でら【久米寺】🔗⭐🔉

くめ‐でら【久米寺】

奈良県橿原かしはら市にある真言宗の寺。久米仙人の創建と伝えるが、白鳳時代後期に成る。空海が大日経を感得した寺と伝える。

くめ‐の‐いわばし【久米の岩橋】‥イハ‥🔗⭐🔉

くめ‐の‐いわばし【久米の岩橋】‥イハ‥

役えんの行者が一言主神ひとことぬしのかみに命じて、大和の久米路くめじにかけようとした岩橋。葛城山から吉野の金峰山きんぶせんにかけ渡そうとしたが、一言主神が醜い容貌を恥じて夜中しか働かなかったため、完成しなかったという。男女の契りが成就しないことにたとえる。久米路の橋。千載和歌集雑「葛城や渡しもはてぬものゆゑに―苔おひにけり」

くめ‐の‐さらやま【久米の皿山】🔗⭐🔉

くめ‐の‐さらやま【久米の皿山】

岡山県北部、もと久米郡佐良山村字皿。今は津山市に属する。(歌枕)

くめ‐の‐せんにん【久米仙人】🔗⭐🔉

くめ‐の‐せんにん【久米仙人】

俗に久米寺の開祖と伝える人。大和国吉野郡竜門寺に籠もり、仙人となったが、葛城山へ飛行中吉野川に衣を洗う若い女の白い脛はぎを見て通力を失い、墜落した。のち、都造りの材木運びに通力を取り戻し、賞に免田30町を得て久米寺を建てたという。今昔物語集・徒然草などに出る。

くめ‐の‐へいない【久米平内・粂平内】🔗⭐🔉

くめ‐の‐へいない【久米平内・粂平内】

江戸前期の伝説的武芸者。本名、兵藤長守。通称、平内兵衛。九州出身の浪人で、剛勇の名があり、江戸赤坂に住して千人斬りの素願を起こしたが、悔い改めて鈴木正三しょうさんの門に入り二王禅の法を修めた。その罪業のつぐないに自らの石の坐像を刻んで浅草寺仁王門外に置き通行人に踏み付けさせたという。のち踏付を文付と解し、願掛がんかけの文を奉納する者が多くなり、縁結びともされ、平内堂に祠まつられた。(1615?〜1683)

くめ‐まい【久米舞・来目舞】‥マヒ🔗⭐🔉

くめ‐まい【久米舞・来目舞】‥マヒ

古代、久米部の行なった歌舞。久米歌をうたい、笏拍子しゃくびょうし・和琴わごん・竜笛・篳篥ひちりきを使用。舞人4人・歌人4人。歴代天皇の遊宴などに用いられたが、平安以後は大嘗会だいじょうえ・豊明節会とよのあかりのせちえにだけ行い、室町時代に廃絶。江戸後期、1818年(文政1)に復興され、以後大嘗会で行われた。78年(明治11)から1945年までは紀元節にも奏された。→久米歌

くめ‐まさお【久米正雄】‥ヲ🔗⭐🔉

くめ‐まさお【久米正雄】‥ヲ

作家。長野県生れ。東大卒。菊池寛・芥川竜之介らと第3次・第4次「新思潮」を興し、のち通俗物に転じ、また、三汀と号して句作。戯曲「牛乳屋の兄弟」、小説「破船」など。(1891〜1952)

久米正雄

撮影:田村 茂

⇒くめ【久米】

⇒くめ【久米】

⇒くめ【久米】

⇒くめ【久米】

くりはま【久里浜】🔗⭐🔉

くりはま【久里浜】

神奈川県横須賀市の一地区。1853年(嘉永6)一漁村であったこの地に米人ペリーが軍艦4隻を率いて来航、上陸した。

くるめ【久留米】🔗⭐🔉

くるめ【久留米】

①福岡県南西部、筑後川下流にある市。もと有馬氏21万石の城下町。紡織・ゴム工業で発展。久留米絣がすりの産地。人口30万6千。

②久留米絣・久留米縞じまの略。

⇒くるめ‐がすり【久留米絣】

⇒くるめ‐じま【久留米縞】

⇒くるめ‐つつじ【久留米躑躅】

くるめ‐じま【久留米縞】🔗⭐🔉

くるめ‐じま【久留米縞】

久留米地方から産する絹糸またはガス糸の縞織物。久留米。

⇒くるめ【久留米】

ひさ【久】🔗⭐🔉

ひさ【久】

ひさしいこと。永く時を経ること。万葉集17「きみが目を見ず―ならばすべなかるべし」

ひさあきら‐しんのう【久明親王】‥ワウ🔗⭐🔉

ひさあきら‐しんのう【久明親王】‥ワウ

鎌倉幕府8代の将軍(在職1289〜1308)。後深草天皇の皇子。(1276〜1328)

ひさい【久居】‥ヰ🔗⭐🔉

ひさい【久居】‥ヰ

三重県津市の地名。もと久居藩5万石の城下町。近年は住宅や工業団地が立地。

ひさいた【久板】🔗⭐🔉

ひさいた【久板】

姓氏の一つ。

⇒ひさいた‐えいじろう【久板栄二郎】

ひさいた‐えいじろう【久板栄二郎】‥ラウ🔗⭐🔉

ひさいた‐えいじろう【久板栄二郎】‥ラウ

劇作家・シナリオ‐ライター。宮城県生れ。プロレタリア演劇運動を経て新協劇団に参加。作「北東の風」。(1898〜1976)

⇒ひさいた【久板】

ひさ‐かた【久方・久堅】🔗⭐🔉

ひさ‐かた【久方・久堅】

(枕詞「ひさかたの」から)天あめ・空そら・日・月・雲・都などの称。古今和歌集雑「―の中に生ひたる里なれば光をのみぞ頼むべらなる」

⇒ひさかた‐の【久方の・久堅の】

⇒ひさかた‐や【久方や】

ひさかた‐の【久方の・久堅の】🔗⭐🔉

ひさかた‐の【久方の・久堅の】

〔枕〕

①「あめ(天)」「あま(天)」「そら(空)」にかかる。

②転じて、天空に関係のある「月」「日」「昼」「雨」「雪」「雲」「霞」「星」「光」または「夜」にかかる。

③「桂」「都」「鏡」にかかる。

⇒ひさ‐かた【久方・久堅】

ひさかた‐ぶり【久方振り】🔗⭐🔉

ひさかた‐ぶり【久方振り】

久しく面会しないで時日を経たこと。ひさしぶり。「―の対面」

ひさかた‐や【久方や】🔗⭐🔉

ひさかた‐や【久方や】

〔枕〕

(→)「久方の」に同じ。夫木和歌抄12「―あまの苫屋に」

⇒ひさ‐かた【久方・久堅】

ひさき‐ぐさ【久木草】🔗⭐🔉

ひさき‐ぐさ【久木草】

松の異称。莫伝抄「春日野や雪消の沢の―花咲きにけり雪におくれて」

ひさくに【久国】🔗⭐🔉

ひさくに【久国】

鎌倉前期、山城の粟田口の刀工。後鳥羽院の番鍛冶ばんかじの奉行という。

ひさ‐さ【久さ】🔗⭐🔉

ひさ‐さ【久さ】

(ヒサビサの約)ひさしいこと。また、その程度。久しさ。万葉集11「あひ見てはいく―にもあらなくに」

ひさ・し【久し・尚し】🔗⭐🔉

ひさ・し【久し・尚し】

〔形シク〕

⇒ひさしい

ひさし・い【久しい・尚しい】🔗⭐🔉

ひさし・い【久しい・尚しい】

〔形〕[文]ひさ・し(シク)

①時が長く経過している。また、行く末が長い。万葉集3「真木の葉や茂りたるらむ松が根や遠く―・しき」。源氏物語東屋「―・しう見給はざりつるに山の紅葉も珍しうおぼゆ」。天草本平家物語「又いつの日いづれの時は必ずめぐり会はうと契るさへも、その期を待つは―・しいに」。「会わなくなってから―・い」「幾―・くお幸せに」

②挨拶の語。久しぶりである。しばらくぶりである。狂言、磁石「最前から―・しい―・しいとおしやるが、身共は知る人ではおりないぞや」。「お―・うございます」

③ありふれている。相変わらずである。きまり文句である。浮世風呂2「今日は御褒美にお弁当にしておやりと。また―・しいものさ」

④馴染なじみである。浄瑠璃、曾根崎「亭主は―・しい客の事、善し悪しの返答なく」

ひさし‐ぶり【久し振り】🔗⭐🔉

ひさし‐ぶり【久し振り】

前の経験から長い時を経て、再びすること。長い時を隔てていること。久方ぶり。しばらくぶり。浄瑠璃、天神記「―にて娘の便り」。「―に会う」

○庇を貸して母屋を取られるひさしをかしておもやをとられる

①自分の所有物の一部を貸したがために、ついにその全部を奪われる。

②保護してやった相手から、恩を仇で返される。

⇒ひさし【廂・庇】

ひさ‐に【久に】🔗⭐🔉

ひさ‐に【久に】

〔副〕

ひさしく。ながらく。新撰六帖5「待つほど―なりぬれば」

ひさ‐びさ【久久】🔗⭐🔉

ひさ‐びさ【久久】

①ひさしいこと。長い間。

②ひさしぶり。「―の対面」

ひさまつ【久松】🔗⭐🔉

ひさまつ【久松】

姓氏の一つ。

⇒ひさまつ‐せんいち【久松潜一】

ひさまつ‐せんいち【久松潜一】🔗⭐🔉

ひさまつ‐せんいち【久松潜一】

国文学者。愛知県生れ。東大卒、同教授。特に各時代の文学理念を研究。論集「日本文学評論史」など。(1894〜1976)

⇒ひさまつ【久松】

ひさみ‐ぐさ【久見草】🔗⭐🔉

ひさみ‐ぐさ【久見草】

松の異称。

[漢]久🔗⭐🔉

久 字形

筆順

筆順

〔丿部2画/3画/教育/2155・3557〕

〔音〕キュウ〈キウ〉(漢) ク(呉)

〔訓〕ひさしい (名)なが・ひさ・ひさし

[意味]

ひさしい。時間的に長い。長時間そのままになっている。「久遠くおん・久闊きゅうかつ・永久・耐久」

[解字]

解字

〔丿部2画/3画/教育/2155・3557〕

〔音〕キュウ〈キウ〉(漢) ク(呉)

〔訓〕ひさしい (名)なが・ひさ・ひさし

[意味]

ひさしい。時間的に長い。長時間そのままになっている。「久遠くおん・久闊きゅうかつ・永久・耐久」

[解字]

解字 会意。背の曲がった老人と、これを引き止める意を示す印とから成る。曲がりくねって長い意、長く止まる意などを表す。[

会意。背の曲がった老人と、これを引き止める意を示す印とから成る。曲がりくねって長い意、長く止まる意などを表す。[ ]は異体字。

[下ツキ

永久・恒久・曠久・持久・耐久・長久・天長地久・弥久・悠久

[難読]

久米くめ・久留米くるめ

]は異体字。

[下ツキ

永久・恒久・曠久・持久・耐久・長久・天長地久・弥久・悠久

[難読]

久米くめ・久留米くるめ

筆順

筆順

〔丿部2画/3画/教育/2155・3557〕

〔音〕キュウ〈キウ〉(漢) ク(呉)

〔訓〕ひさしい (名)なが・ひさ・ひさし

[意味]

ひさしい。時間的に長い。長時間そのままになっている。「久遠くおん・久闊きゅうかつ・永久・耐久」

[解字]

解字

〔丿部2画/3画/教育/2155・3557〕

〔音〕キュウ〈キウ〉(漢) ク(呉)

〔訓〕ひさしい (名)なが・ひさ・ひさし

[意味]

ひさしい。時間的に長い。長時間そのままになっている。「久遠くおん・久闊きゅうかつ・永久・耐久」

[解字]

解字 会意。背の曲がった老人と、これを引き止める意を示す印とから成る。曲がりくねって長い意、長く止まる意などを表す。[

会意。背の曲がった老人と、これを引き止める意を示す印とから成る。曲がりくねって長い意、長く止まる意などを表す。[ ]は異体字。

[下ツキ

永久・恒久・曠久・持久・耐久・長久・天長地久・弥久・悠久

[難読]

久米くめ・久留米くるめ

]は異体字。

[下ツキ

永久・恒久・曠久・持久・耐久・長久・天長地久・弥久・悠久

[難読]

久米くめ・久留米くるめ

広辞苑に「久」で始まるの検索結果 1-90。もっと読み込む