複数辞典一括検索+![]()

![]()

○死中に活を求めるしちゅうにかつをもとめる🔗⭐🔉

○死中に活を求めるしちゅうにかつをもとめる

[後漢書公孫述伝「男児当まさに死中に生を求むべし」]死ぬ以外ないような状況の中で、なお生きる道を見出そうとする。難局を打開するため、あえて危険を冒す意。「死中に生を求める」とも。

⇒し‐ちゅう【死中】

シチュエーション【situation】

①位置。

②境遇。立場。

③状況。形勢。情勢。

④映画・劇などの、場面。

じ‐ちょ【自著】

自分の著書。

しちょう【征】シチヤウ

囲碁で、相手の石を斜めに当り当りと追い詰めて逃げられなくする取り方。「翅鳥」「止長」「四丁」「四張」などとも書いた。「―知らずに碁を打つな」

し‐ちょう【支庁】‥チヤウ

知事がその権限に属する事務を分掌させるため管内の必要な地に置く役所。総合出先機関。都府県内の島地または交通不便の地、および北海道の市の区域を除く全道に設置。

し‐ちょう【仕丁】‥チヤウ

(ジチョウとも)

⇒してい

し‐ちょう【市庁】‥チヤウ

市役所の別称。

し‐ちょう【市長】‥チヤウ

地方公共団体である市の長。→市町村長

し‐ちょう【市朝】‥テウ

①市井と朝廷。

②市人の集まる所。まちなか。市中。

し‐ちょう【弛張】‥チヤウ

①ゆるむことと張ること。

②寛大なことと厳格なこと。

⇒しちょう‐ねつ【弛張熱】

し‐ちょう【至重】

この上もなく大切なこと。

し‐ちょう【使庁】‥チヤウ

検非違使庁けびいしちょうの略。

し‐ちょう【思潮】‥テウ

思想の流れ。その時代の人々がいだく思想の傾向。「現代の―」「文芸―」

し‐ちょう【師長】‥チヤウ

①先生と長上。

②中国で、師団長。

し‐ちょう【紙帳】‥チヤウ

紙製の蚊帳かや。防寒用にもした。好色一代男3「―も破れに近き身代」

⇒しちょう‐うり【紙帳売】

し‐ちょう【視聴】‥チヤウ

(古くはシテイとも)

①見ることと聞くこと。「テレビを―する」

②注意。注目。「―を集める」

⇒しちょう‐かく【視聴覚】

⇒しちょうかく‐きょういく【視聴覚教育】

⇒しちょう‐しゃ【視聴者】

⇒しちょう‐りつ【視聴率】

しちょう【斯調】‥テウ

セイロン島(一説にジャワ島)の古名。葉調・私訶条とも。

し‐ちょう【詩調】‥テウ

詩の調子。

し‐ちょう【試帖】‥テフ

中国唐代、科挙の試験法。経書の文の前後をかくして中間の1行だけ残し、さらに1行中の要所に貼紙して、かくした文字をあてさせる。帖経。帖試。

し‐ちょう【試聴】‥チヤウ

(レコードなどを)ためしに聴くこと。「―室」

し‐ちょう【廝丁】‥チヤウ

(シテイとも)

①牛車ぎっしゃの牛飼。また、乗車の口取。とねり。

②律令制で、仕丁・駕輿かよ丁のため、炊事などの役を勤めたもの。

し‐ちょう【輜重】

(「輜」は衣類をのせる車、「重」は荷をのせる車)

①旅行者の荷物。

②軍隊に付属する糧食・被服・武器・弾薬など軍需品の総称。また、その輸送に任ずる兵科。

⇒しちょう‐へい【輜重兵】

⇒しちょう‐ゆそつ【輜重輸卒】

し‐ちょう【鷙鳥】‥テウ

(「鷙」は猛鳥の意)性質のあらい鳥。猛禽。鷙禽。

しち‐よう【七曜】‥エウ

①日・月と火・水・木・金・土の五星とを合わせた名称。

②(1が日ごとに交代して支配するとの考えから、これを各日に配当したもの)一週七日の日ごとに七曜を配した名称、すなわち日曜・月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜の総称。

⇒しちよう‐せい【七曜星】

⇒しちよう‐ひょう【七曜表】

⇒しちよう‐れき【七曜暦】

じ‐ちょう【仕丁】‥チヤウ

⇒してい

じ‐ちょう【寺牒】‥テフ

寺院から出す公の文書。

じ‐ちょう【次丁】‥チヤウ

⇒じてい

じ‐ちょう【次長】‥チヤウ

最高責任者である長の次席の職名。

⇒じちょう‐けんじ【次長検事】

じ‐ちょう【自重】

①自分の行いを慎んで、軽々しくふるまわないこと。「―を望む」「隠忍―する」

②自分の品位を保って、みだりに卑下しないこと。

③自分の身体を大切にし、健康を損なわないようにすること。自愛。「御―下さい」

じ‐ちょう【自嘲】‥テウ

自分で自分をあざけること。自分で自分を軽蔑しあざ笑うこと。「―の笑いをもらす」

じ‐ちょう【持重】ヂ‥

軽々しくふるまわないこと。大事をとって動かないこと。

じ‐ちょう【慈鳥】‥テウ

カラスの異称。

じち‐よう【実用】

(ジチは呉音)まじめなこと。実直。律義。伊勢物語「いとまめに―にて」

しちょう‐うり【紙帳売】‥チヤウ‥

紙帳を売りあるいた人。

⇒し‐ちょう【紙帳】

しちょう‐かく【視聴覚】‥チヤウ‥

視覚と聴覚。

⇒し‐ちょう【視聴】

しちょうかく‐きょういく【視聴覚教育】‥チヤウ‥ケウ‥

(audio-visual education)視覚や聴覚に訴える教具によって行う教育。掛図・標本・テープ‐レコーダー・ラジオ・OHP・映画・テレビ・ビデオ・コンピューターなどを用いる教育のほか、展示・演劇・見学等による教育を含む。AV教育。

⇒し‐ちょう【視聴】

じちょう‐けんじ【次長検事】‥チヤウ‥

最高検察庁に属して検事総長を補佐する検察官。検事総長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代わって行う。

⇒じ‐ちょう【次長】

しちょう‐しゃ【視聴者】‥チヤウ‥

テレビ・ラジオを見たり聞いたりする人。「―参加」

⇒し‐ちょう【視聴】

しちよう‐せい【七曜星】‥エウ‥

陰陽道おんようどう・仏教で、北斗七星の称。七曜の星。

⇒しち‐よう【七曜】

し‐ちょう‐そん【市町村】‥チヤウ‥

一定の地域をその成立の基礎とし、その地域内の住民を構成員とする基礎的な地方自治団体。もと、市に市制、町村に町村制を施行したが、いまは地方自治法による。

⇒しちょうそん‐かい【市町村会】

⇒しちょうそん‐がっぺい【市町村合併】

⇒しちょうそん‐ぎかい【市町村議会】

⇒しちょうそん‐くみあい【市町村組合】

⇒しちょうそん‐こうあん‐いいんかい【市町村公安委員会】

⇒しちょうそん‐じょうれい【市町村条例】

⇒しちょうそん‐じょやく【市町村助役】

⇒しちょうそん‐ぜい【市町村税】

⇒しちょうそん‐ちょう【市町村長】

⇒しちょうそんみん‐ぜい【市町村民税】

しちょうそん‐かい【市町村会】‥チヤウ‥クワイ

市町村議会の旧称。

⇒し‐ちょう‐そん【市町村】

しちょうそん‐がっぺい【市町村合併】チヤウ‥

二つ以上の市町村の区域の全部もしくは一部を新たな市町村とし、または市町村の区域の全部もしくは一部を他の市町村に編入することで市町村数の減少を伴うもの。

⇒し‐ちょう‐そん【市町村】

しちょうそん‐ぎかい【市町村議会】‥チヤウ‥クワイ

市議会、町議会、村議会の並称。市町村住民の代議会。市町村の意思を決定する議決機関。市町村住民の公選する議員(市町村議会議員、任期4年)から成る。毎年招集される定例会と、臨時会とがあり、市町村長が招集する。

⇒し‐ちょう‐そん【市町村】

しちょうそん‐くみあい【市町村組合】‥チヤウ‥アヒ

市町村がその事務を共同に処理するために相結合して組織する地方団体。土木・衛生その他の事務の一部のみを共同処理する場合(一部事務組合)、広域にわたり処理する場合(広域連合)と、町村がその事務の全部について共同処理する場合(全部事務組合)のほか、役場事務組合などがある。

⇒し‐ちょう‐そん【市町村】

しちょうそん‐こうあん‐いいんかい【市町村公安委員会】‥チヤウ‥ヰヰンクワイ

1947〜54年、市町村の区域内の自治体警察を管理するために設置された機関。行政管理と運営管理の双方にわたり完全な統制権を有した。→自治体警察→公安委員会。

⇒し‐ちょう‐そん【市町村】

しちょうそん‐じょうれい【市町村条例】‥チヤウ‥デウ‥

広義の法の一形式で、市町村の処理すべき事務に関して市町村議会が制定するもの。市町村長がその権限内の事務に関して制定する市町村規則と区別される。

⇒し‐ちょう‐そん【市町村】

しちょうそん‐じょやく【市町村助役】‥チヤウ‥

市町村長の事務を補助し、その故障あるとき代理する公務員。2007年に廃止され、代わって副市町村長が設置された。

⇒し‐ちょう‐そん【市町村】

しちょうそん‐ぜい【市町村税】‥チヤウ‥

市町村が賦課・徴収する地方税。普通税として市町村民税・固定資産税・軽自動車税・たばこ消費税など、目的税として都市計画税・国民健康保険税などがある。

⇒し‐ちょう‐そん【市町村】

しちょうそん‐ちょう【市町村長】‥チヤウ‥チヤウ

市町村の長としてこれを統轄し、代表する市町村の執行機関。同時に所定の国の事務を処理する権限をも有する。市町村住民によって公選され、任期は4年。

⇒し‐ちょう‐そん【市町村】

しちょうそんみん‐ぜい【市町村民税】‥チヤウ‥

地方税の一種。市町村内に住所・事務所・事業所・家屋敷・寮等を有する個人・法人などに市町村が課する住民税。→住民税

⇒し‐ちょう‐そん【市町村】

しちょう‐ねつ【弛張熱】‥チヤウ‥

発熱を伴う疾患で、1日の体温の高低差がセ氏1度以上あり、最低体温が平熱まで下がることがないもの。結核・敗血症などに見られる。ちちょうねつ。→稽留けいりゅう熱

⇒し‐ちょう【弛張】

しちょう‐の‐わかれ【四鳥の別れ】‥テウ‥

[孔子家語顔回「桓山の鳥、四子を生みぬ、羽翼既に成り、将に四海に分れんとす、其の母悲しく鳴きて之を送る」]親子の悲しい離別。謡曲、歌占「―親と子に二度逢ふぞ不思議なる」

しちよう‐ひょう【七曜表】‥エウヘウ

1年または1月の日々を七曜によって配列した表。カレンダー。

⇒しち‐よう【七曜】

しちょう‐へい【輜重兵】

軍需品の輸送・補給にあたる兵。旧陸軍の兵科の一つ。

⇒し‐ちょう【輜重】

しちょう‐ゆうずい【四長雄蕊】‥チヤウイウ‥

(→)四強雄蕊に同じ。

しちょう‐ゆそつ【輜重輸卒】

輜重兵の監督下に軍需品の運搬に従事する兵。後に輜重特務兵と改称。

⇒し‐ちょう【輜重】

しちょう‐りつ【視聴率】‥チヤウ‥

テレビの番組が視聴されている程度。その地域の全受信機台数に対するその番組を受信した台数の比率を種々の方法によって推計する。ラジオの場合は聴取率という。

⇒し‐ちょう【視聴】

しちよう‐れき【七曜暦】‥エウ‥

七曜の位置を記載した暦。古代の朝廷で元日の節会に、中務省の陰陽寮に命じて奏させたもの。七曜の御暦ごりゃく。

⇒しち‐よう【七曜】

し‐ちょく【司直】

法律によって事の曲直を裁く役人。裁判官。「―の手にゆだねる」

し‐ちょっけい【視直径】‥チヨク‥

天体の直径の視角。

しち‐らい【失礼】

(呉音)(→)「しつれい」に同じ。宇津保物語国譲下「天下の―をつかふまつりあへり」

じち‐らし・い【実らしい】

〔形〕

実直・誠実な様子である。日葡辞書「モノマウスヤウダイ(様体)モジチラシイ」

しち‐り【七里】

①1里の7倍。

②七里飛脚の略。お七里。

⇒しちり‐けっかい【七里結界】

⇒しちり‐けっぱい【七里けっぱい】

⇒しちり‐けんばい【七里けんばい】

⇒しちり‐つぎやど【七里継宿】

⇒しちり‐びきゃく【七里飛脚】

⇒しちり‐やくしょ【七里役所】

シチリア【Sicilia】

イタリア半島の南端にある地中海最大の島。古代にはフェニキア・ギリシア・カルタゴ・ローマに占領され、中世にはヴァンダル・ビザンチン・イスラム教徒・ノルマンに征服され、12世紀に両シチリア王国が成立。1861年イタリアに帰属、1948年自治州。面積2万6千平方キロメートル。中心都市はパレルモ。英語名シシリー。

⇒シチリア‐の‐ばんしょう【シチリアの晩鐘】

シチリア‐の‐ばんしょう【シチリアの晩鐘】

(Vêpres siciliennes フランス)1282年の復活祭月曜日に、晩鐘を合図に、シチリア島民がフランスのアンジュー王家の兵士を虐殺した事件。アンジュー家がシチリアの支配権を失う契機となった。シチリアの晩祷ばんとう。

⇒シチリア【Sicilia】

しちり‐が‐はま【七里ヶ浜】

(6町を1里として、長さ約7里に及ぶ浜の意)鎌倉市南西部、腰越こしごえと稲村ヶ崎との間にある海浜。袖ヶ浦。

しちり‐けっかい【七里結界】

①〔仏〕魔障を入れないため七里四方に境界を設けること。

②転じて、嫌って寄せつけないこと。

⇒しち‐り【七里】

しちり‐けっぱい【七里けっぱい】

シチリケッカイの訛。

⇒しち‐り【七里】

しちり‐けんばい【七里けんばい】

シチリケッカイの訛。

⇒しち‐り【七里】

しち‐りつ【七律】

七言律しちごんりつの略。

しちり‐つぎやど【七里継宿】

江戸時代、尾張藩・紀州藩などが東海道筋7里ごとに宿を置き、そこに飛脚を置いて、江戸から国許や大坂蔵屋敷への急使を中継した所。七里役所。

⇒しち‐り【七里】

しちり‐なだ【七里灘】

三重県桑名港から名古屋市熱田に至るまで、およそ七里の海。七里の渡し。

しちり‐びきゃく【七里飛脚】

七里継宿に詰めていて、尾張藩・紀州藩・福井藩などの急使を勤めた藩直営の大名飛脚。お七里。

⇒しち‐り【七里】

しちり‐やくしょ【七里役所】

(→)七里継宿つぎやどに同じ。

⇒しち‐り【七里】

じち‐りょう【自治領】‥リヤウ

(autonomous territory)ある国家の領土の一部で、広範な自治権を有するもの。イギリス連邦における独立前のカナダ・オーストラリア・ニュー‐ジーランド、また現在のデンマークのグリーンランドなど。

しち‐りん【七厘・七輪】

(物を煮るのに価7厘の炭で足りる意からという)焜炉こんろの一種。多くは珪藻土製。

七厘

しちろう‐ねずみ【七郎鼠】‥ラウ‥

ドブネズミの異称。

シチン【繻珍】

⇒シュチン

じ‐ちん【自沈】

自らその乗っている艦船を沈めること。

じちん【慈鎮】

慈円の諡号しごう。

じちん‐さい【地鎮祭】ヂ‥

土木・建築などで、基礎工事に着手する前、その土地の神を祀まつって工事の無事を祈願する祭儀。土祭。地祝。地祭じまつり。

じちん‐つう【児枕痛】

(→)「あとばら」1に同じ。

じちん‐ほう【地鎮法】ヂ‥ホフ

堂塔伽藍がらんを建立する時、土台を築く前に、地神から地を借り受けるために、地神を本尊として修する法会。地をならして、中央や東西南北の四方に五宝・五穀・五薬などを埋め修法を行う。

しつ【倭文】

⇒しず。〈天武紀下訓注〉

しつ【失】

①あやまち。誤り。十訓抄「これに過ぎたる―やあるべき」

②欠けていること。欠点。古今著聞集11「いかにもして―を見出さんと」。「―を補う」

③弊害。徒然草「これみな争ひを好む―なり」

④野球で、エラーのこと。「敵―で出塁」

しつ【室】

①ざしき。へや。居間。

②貴人の妻。奥方。「家康公の―」

③禅宗で、丈室の意。→室内3。

④刀剣の鞘。史記抄「刀剣―珠玉を以て之を飾る」

⑤二十八宿の一つ。室宿。はついぼし。

⑥〔生〕雄しべの葯、雌しべの子房などの中に見られる空所。房。

⇒室に入りて矛を操る

しつ【疾】

やまい。病気。

しつ【執】

(慣用音。漢音はシュウ)

⇒しゅう(執)

しつ【湿】

①しめること。うるおい。しめり。

②疥癬かいせん。

しつ【瑟】

中国の弦楽器。形は琴に近く、23〜24弦もあるので幅が広い。柱じを以て調弦する。奏法は不明だが、絵画などでは膝の上に一端をのせ、右手で弦をはじいている。古代には琴きんと合奏、「琴瑟相和」の語ができた。

しつ【質】

①生れつき。天性。「天成の―」

②内容。中味。価値。「―が落ちる」「量より―」

③(quality)物がそれとして存在するあり方。性質。↔量。

㋐対象を他の対象と区別する特色となっているもの。非感覚的な面をも含む。「どのような」という問いに対する事物のあり方。

㋑論理学では、命題の肯定・否定をいう。

→しち(質)

しづ【志津】

姓氏の一つ。

⇒しづ‐かねうじ【志津兼氏】

じっ【十】

「十」の字音ジフが促音に転じたもの。→じゅう(十)

じつ【実】

①内容のあること。内容。中身。「名を捨てて―を取る」

②まこと。本当。「―を言うと」「―に美しい」「―の親」

③まごころ。「―のある人」「―を尽くす」

④成果。「―をあげる」↔虚。

⑤〔数〕

㋐被乗数または被除数。↔法。

㋑実数であること。↔虚

じつ‐あく【実悪】

歌舞伎の役柄。謀叛人・盗賊など、最も徹底した悪人に扮する敵役かたきやく。石川五右衛門や「先代萩」の仁木弾正など。立敵たてがたき。

しつ‐い【失意】

望みを遂げることができず、不満なこと。失望。「―の底に沈む」「―のうちに死ぬ」↔得意

しつい【室韋】‥ヰ

中国の南北朝・隋唐時代、東北・モンゴル高原東部に拠ったモンゴル系の民族。突厥とっけつ・契丹きったんなどとともに中国北辺に侵入。

しつ‐い【執意】

かたく自分の意見をとり守ること。

じつ‐い【実意】

①まことの心。本心。「―をただす」

②親切な心。誠実。「―を尽くす」

じつ‐いき【日域】‥ヰキ

⇒じちいき

じつ‐いん【実印】

市区町村長に届け出て、必要の際に印鑑証明書を求めうる印章。一人1個に限られる。→認印みとめいん

じつ‐いん【実員】‥ヰン

実際に存在する人員。実人員。

し‐つう【止痛】

痛みどめ。「―薬」

しつう【史通】

中国の最初の史論書。唐の劉知幾の著。20巻。710年成る。内篇には歴史叙述の形式・方法、外篇には古史籍の評論について記述。

し‐つう【四通】

道路・交通・通信が四方へ通ずること。

⇒しつう‐はったつ【四通八達】

し‐つう【私通】

男女がひそかに情を通ずること。密通。

し‐つう【歯痛】

歯のいたみ。

じ‐つう【耳痛】

耳のいたみ。

じつ‐う【実有】

〔仏〕虚妄でなく、真実にあること。実在。特に、この世の事物を在らしめる法についていう。↔仮有けう

しつ‐うた【志都歌】

⇒しずうた

しつう‐はったつ【四通八達】

道路・交通・通信が四方八方へ通じていること。

⇒し‐つう【四通】

しつ‐えき【疾疫】

はやりやまい。流行病。疫病。えやみ。しつやく。折たく柴の記下「改元といふ事…多くは天変、地妖、水旱、―等の事によらざるはあらず」

じつ‐えき【実益】

実際の利益。「趣味と―を兼ねる」

しづえ‐の‐まつり【死杖の祭】‥ヅヱ‥

死刑囚のために社を建ててその霊を祀る祭。

じつ‐えん【実演】

①実地にやって見せること。「作り方を―する」

②映画・テレビ俳優などが劇場の舞台などに直接出演すること。映画・テレビへの出演と区別していう。

しつ‐おう【執拗】‥アウ

⇒しつよう

しつ‐おり【倭文織】

⇒しずおり

しつ‐おん【室温】‥ヲン

部屋の中の温度。「―を一定に保つ」「―保存」

しっ‐か【失火】‥クワ

過って火災を起こすこと。また、その火災。「隣家の―で類焼した」

⇒しっか‐ざい【失火罪】

しっ‐か【室家】

①家。住居。

②一家。家庭。

③夫婦。

④他人の妻の尊敬語。内方うちかた。

しっ‐か【膝下】

①ひざもと。

②父母のもと。

③手紙などで、父母などの宛名の脇付に用いる語。

しっ‐か【膝窩】‥クワ

膝の後面のくぼんだ部分。

しつ‐が【漆画】‥グワ

漆で描いた絵。うるしえ。

じっ‐か【実価】

真の価。かけねのない価。

じっ‐か【実科】‥クワ

①自然や事物に関する教科。→人文科。

②実学の学科。実際に役立つことを主眼とする教科。

⇒じっか‐こうとうじょがっこう【実科高等女学校】

じっ‐か【実家】

①自分の生まれた家。父母の家。「―に帰る」

②婚姻または養子縁組によって他家に入った者から元の家をいう称。「家」の制度の廃止により法律上は廃語となった。さと。

じっ‐か【実貨】‥クワ

(→)正貨せいかに同じ。

しっ‐かい【執蓋】

大嘗祭だいじょうさいをはじめ祭礼や法会の時、渡御とぎょに際し、蓋きぬがさ・菅蓋などの長柄を捧持して従う役。太平記24「二階堂丹後三郎左衛門―…にて」

しっ‐かい【悉皆】

〔副〕

①みな。のこらず。ことごとく。謡曲、烏帽子折「これは頼もしきことを仰せ候ふものかな、―頼み申したく候」

②まるで。歌舞伎、助六所縁江戸桜「―手前のつらは累かさねの幽霊のやうだ」

③真実。ほんとに。狂言、宗論「―ただそれはむざい餓鬼といふ物でおぢやる」

⇒しっかい‐じょうぶつ【悉皆成仏】

⇒しっかい‐ちょうさ【悉皆調査】

⇒しっかい‐や【悉皆屋】

しっ‐かい【集解】

ある書物の注釈を集めること。また、その書物。しゅうげ。

しつ‐がい【室外】‥グワイ

部屋または家の外。↔室内

しつ‐がい【湿害】

土壌水分の過剰による農作物への被害。水の停滞によって根が呼吸困難におちいり壊死するなど。

しつ‐がい【膝蓋】

ひざがしら。

⇒しつがい‐けん【膝蓋腱】

⇒しつがい‐こつ【膝蓋骨】

⇒しつがい‐はんしゃ【膝蓋反射】

じっ‐かい【十戒】

①〔仏〕

㋐沙弥しゃみ・沙弥尼の受持する十条の戒律。五戒すなわち不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・不飲酒に、不塗飾香鬘・不歌舞観聴・不坐高広大牀・不非時食・不蓄金銀宝を加えたものの称。沙弥の十戒。

㋑十善戒の略。

㋒十重禁戒の略。

②〔宗〕(Decalogue; Ten Commandments)神がシナイ山でモーセに与えたという10カ条の掟おきて。「わたしをおいてほかに神があってはならない」以下、殺人・姦淫・盗み・偽証・貪欲等を戒めたもの。「十誡」とも書く。(旧約聖書出エジプト記20章)

じっ‐かい【十界】

〔仏〕迷いと悟りの全世界を十種に分けたもの。すなわち地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人間界・天上界(以上迷界)と声聞しょうもん界・縁覚界・菩薩界・仏界(以上悟界)。天上界までの六界は迷いの世界でこれを六凡と称し、声聞界以下は悟りの世界でこれを四聖という。十法界。

⇒じっかい‐ごぐ【十界互具】

⇒じっかい‐ず【十界図】

⇒じっかい‐だいまんだら【十界大曼荼羅】

じつ‐がい【日外】‥グワイ

いつぞや。かつて。

じつ‐がい【実害】

実際の損害。実質的な損害。

しつがい‐けん【膝蓋腱】

腱の一つ。大腿四頭筋の末端部で、膝蓋骨から下に延びて脛骨けいこつ上端の前面に付く部分。膝蓋靱帯。

⇒しつ‐がい【膝蓋】

じっかい‐ごぐ【十界互具】

〔仏〕十界のそれぞれが互いに他の九界をも内に含み持っているということ。天台教学に説く。

⇒じっ‐かい【十界】

しつがい‐こつ【膝蓋骨】

膝関節の前側にある平皿状の骨。ひざざら。→骨格(図)。

⇒しつ‐がい【膝蓋】

しっかい‐じょうぶつ【悉皆成仏】‥ジヤウ‥

一切の有情うじょうはすべて成仏するということ。「草木そうもく国土―」

⇒しっ‐かい【悉皆】

じっかい‐ず【十界図】‥ヅ

地獄界から仏界までの十の世界を画図に描いたもの。また、六道絵と浄土図とを合わせ描いた図をいう。

⇒じっ‐かい【十界】

じっかい‐だいまんだら【十界大曼荼羅】

(→)大曼荼羅2に同じ。

⇒じっ‐かい【十界】

しっかい‐ちょうさ【悉皆調査】‥テウ‥

(→)全数調査に同じ。

⇒しっ‐かい【悉皆】

しつがい‐はんしゃ【膝蓋反射】

腱反射の一種。膝蓋腱を打つと大腿四頭筋が収縮して膝関節が伸展する反射。その中枢は腰髄にある。神経炎・脚気かっけなど反射弓の障害の際、低下または消失し、脳出血・上部脊髄障害など上位の抑制が除かれた時、亢進する。膝蓋腱反射。

⇒しつ‐がい【膝蓋】

しっかい‐や【悉皆屋】

江戸時代、大坂で衣服・布帛の染色・染返しなどを請け負い、これを京都に送って調製させることを業とした者。転じて、染物や洗張りをする店。

⇒しっ‐かい【悉皆】

し‐つかえ【師仕え】‥ツカヘ

師匠に仕えて修業すること。源平盛衰記46「鞍馬寺に―せさせて」

しっ‐かく【失格】

資格を失うこと。「コースをまちがえて―する」「教育者として―だ」

しっ‐かく【膝膕】‥クワク

膝の後方の窪んだ所。ひかがみ。

じっ‐かく【実覚】

(主として明治期に用いた語)実際に感じられること。夏目漱石、思ひ出す事など「官能の―から杳はるかに遠からしめた状態であつた」

じつ‐がく【実学】

[朱子、中庸章句「其味無窮、皆実学也」]

①空理・空論でない、実践の学。実理の学。福沢諭吉、福翁百話「我輩が多年来唱ふる所は―一偏にして古風なる漢学に非ず」

②実際に役立つ学問。応用を旨むねとする科学。法律学・医学・経済学・工学の類。

⇒じつがく‐しゅぎ【実学主義】

じつ‐がく【実額】

実際に必要な額、また、実際に使った額。「―を請求する」

じつがく‐しゅぎ【実学主義】

〔教〕(realism)事実・実践・経験または応用・実験を重んずる立場。形式化した人文主義の影響を受けた古典本位の教育に反対して16世紀に起こり、17世紀以降、自然科学並びに経験論に影響されて有力になった。日本では福沢諭吉が提唱。

⇒じつ‐がく【実学】

じっか‐こうとうじょがっこう【実科高等女学校】‥クワカウ‥ヂヨガクカウ

家政科を主とした旧制の女子中等学校。1910年(明治43)高等女学校令の改正により設置。

⇒じっ‐か【実科】

しっか‐ざい【失火罪】‥クワ‥

過失により火災を発生させ、建造物その他の物件を焼失させる罪。

⇒しっ‐か【失火】

じつ‐かた【実方】

①婚姻または養子縁組により他家に入ったものから見て実家側をいう称。→養方ようかた。

②(ジツガタとも)歌舞伎の役柄の一つ。落ちついた誠実な人物に扮するもの。

じつ‐がたき【実敵】

歌舞伎の役柄。善人の要素を持つ二枚目の敵役。「先代萩」の原田甲斐など。

しっか‐と【確と・聢と】

〔副〕

(シカトの促音化)たしかに。しっかりと。「―頼んだぞ」「―抱きしめる」

しづ‐かねうじ【志津兼氏】‥ウヂ

鎌倉末期の刀工。通称、三郎。正宗十哲の一人という。大和から美濃国多芸郡志津村(今、岐阜県海津市)に移り、後代までその名跡がつがれている。

⇒しづ【志津】

じつ‐かぶ【実株】

株式の現物。現株。正株。↔空株からかぶ

じっか‐もん【日華門】‥クワ‥

⇒にっかもん

しっかり【確り・聢り】

〔副〕

①堅固でゆるぎないさま。堅実で信頼できるさま。「―とした土台」「紐を―結ぶ」「考え方が―している」

②気力が充実していたり精神作用が健全であったりするさま。「―しろよ」「気を―持つ」

③量が多いさま。たくさん。浮世風呂2「合巻とやら申す草双紙が…つづらに―溜りました」

④十分に、また確実に物事を行うさま。「―食べる」「―と監視する」

⑤市場に活気があり、相場が下落しそうにないさま。その程度が低い時は「小確り」という。

⇒しっかり‐もの【確り者】

しっかり‐もの【確り者】

①性格や考え方が堅実で信頼できる人間。

②しまりや。倹約家。

⇒しっかり【確り・聢り】

シッカロール

亜鉛華または亜鉛華澱粉で製造した皮膚の撒布薬の商標名。汗疹あせもの予防・治療に用いる。

じつかわ【実川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒じつかわ‐えんじゃく【実川延若】

じつかわ‐えんじゃく【実川延若】‥カハ‥

歌舞伎俳優。屋号、河内屋。大阪の人。

①(初代)実川延三郎・中村福助・尾上菊五郎の門下。和事わごと・濡事ぬれごとの名手、京阪三頭目の随一。(1831〜1885)

②(2代)初代の長男。1915年(大正4)襲名。芸風は上方和事を中心に実悪じつあくにも長じた。晩年の当り芸は「楼門さんもん」の石川五右衛門。(1877〜1951)

③(3代)2代の長男。古風な容姿で歌舞伎味が濃く、上方歌舞伎を伝承。(1921〜1991)

⇒じつかわ【実川】

しっ‐かん【失官】‥クワン

旧制で、官吏が国籍喪失、廃官・廃庁・休職満期の場合、または禁錮以上の刑に処せられた時、特別の行為を待たず法律上当然にその官を失うこと。現行国家公務員法の当然失職に当たる。

しっ‐かん【失陥】

城などを攻め落とされて失うこと。

しっ‐かん【疾患】‥クワン

やまい。病気。「呼吸器―」

しつ‐かん【質感】

①材料の性質の違いから受ける感じ。

②その材料が本来もっている感じ。「この絵は服の―が良く出ている」

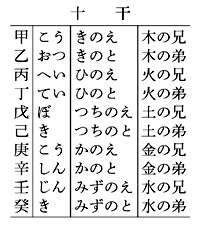

じっ‐かん【十干】

甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の総称。これを五行ごぎょうに配し、おのおの陽すなわち兄えと、陰すなわち弟とをあてて甲きのえ・乙きのと・丙ひのえ・丁ひのとなどと訓ずる。ふつう、十干と十二支とは組み合わせて用いられ、干支かんしを「えと」と称するに至った。

十干(表)

しちろう‐ねずみ【七郎鼠】‥ラウ‥

ドブネズミの異称。

シチン【繻珍】

⇒シュチン

じ‐ちん【自沈】

自らその乗っている艦船を沈めること。

じちん【慈鎮】

慈円の諡号しごう。

じちん‐さい【地鎮祭】ヂ‥

土木・建築などで、基礎工事に着手する前、その土地の神を祀まつって工事の無事を祈願する祭儀。土祭。地祝。地祭じまつり。

じちん‐つう【児枕痛】

(→)「あとばら」1に同じ。

じちん‐ほう【地鎮法】ヂ‥ホフ

堂塔伽藍がらんを建立する時、土台を築く前に、地神から地を借り受けるために、地神を本尊として修する法会。地をならして、中央や東西南北の四方に五宝・五穀・五薬などを埋め修法を行う。

しつ【倭文】

⇒しず。〈天武紀下訓注〉

しつ【失】

①あやまち。誤り。十訓抄「これに過ぎたる―やあるべき」

②欠けていること。欠点。古今著聞集11「いかにもして―を見出さんと」。「―を補う」

③弊害。徒然草「これみな争ひを好む―なり」

④野球で、エラーのこと。「敵―で出塁」

しつ【室】

①ざしき。へや。居間。

②貴人の妻。奥方。「家康公の―」

③禅宗で、丈室の意。→室内3。

④刀剣の鞘。史記抄「刀剣―珠玉を以て之を飾る」

⑤二十八宿の一つ。室宿。はついぼし。

⑥〔生〕雄しべの葯、雌しべの子房などの中に見られる空所。房。

⇒室に入りて矛を操る

しつ【疾】

やまい。病気。

しつ【執】

(慣用音。漢音はシュウ)

⇒しゅう(執)

しつ【湿】

①しめること。うるおい。しめり。

②疥癬かいせん。

しつ【瑟】

中国の弦楽器。形は琴に近く、23〜24弦もあるので幅が広い。柱じを以て調弦する。奏法は不明だが、絵画などでは膝の上に一端をのせ、右手で弦をはじいている。古代には琴きんと合奏、「琴瑟相和」の語ができた。

しつ【質】

①生れつき。天性。「天成の―」

②内容。中味。価値。「―が落ちる」「量より―」

③(quality)物がそれとして存在するあり方。性質。↔量。

㋐対象を他の対象と区別する特色となっているもの。非感覚的な面をも含む。「どのような」という問いに対する事物のあり方。

㋑論理学では、命題の肯定・否定をいう。

→しち(質)

しづ【志津】

姓氏の一つ。

⇒しづ‐かねうじ【志津兼氏】

じっ【十】

「十」の字音ジフが促音に転じたもの。→じゅう(十)

じつ【実】

①内容のあること。内容。中身。「名を捨てて―を取る」

②まこと。本当。「―を言うと」「―に美しい」「―の親」

③まごころ。「―のある人」「―を尽くす」

④成果。「―をあげる」↔虚。

⑤〔数〕

㋐被乗数または被除数。↔法。

㋑実数であること。↔虚

じつ‐あく【実悪】

歌舞伎の役柄。謀叛人・盗賊など、最も徹底した悪人に扮する敵役かたきやく。石川五右衛門や「先代萩」の仁木弾正など。立敵たてがたき。

しつ‐い【失意】

望みを遂げることができず、不満なこと。失望。「―の底に沈む」「―のうちに死ぬ」↔得意

しつい【室韋】‥ヰ

中国の南北朝・隋唐時代、東北・モンゴル高原東部に拠ったモンゴル系の民族。突厥とっけつ・契丹きったんなどとともに中国北辺に侵入。

しつ‐い【執意】

かたく自分の意見をとり守ること。

じつ‐い【実意】

①まことの心。本心。「―をただす」

②親切な心。誠実。「―を尽くす」

じつ‐いき【日域】‥ヰキ

⇒じちいき

じつ‐いん【実印】

市区町村長に届け出て、必要の際に印鑑証明書を求めうる印章。一人1個に限られる。→認印みとめいん

じつ‐いん【実員】‥ヰン

実際に存在する人員。実人員。

し‐つう【止痛】

痛みどめ。「―薬」

しつう【史通】

中国の最初の史論書。唐の劉知幾の著。20巻。710年成る。内篇には歴史叙述の形式・方法、外篇には古史籍の評論について記述。

し‐つう【四通】

道路・交通・通信が四方へ通ずること。

⇒しつう‐はったつ【四通八達】

し‐つう【私通】

男女がひそかに情を通ずること。密通。

し‐つう【歯痛】

歯のいたみ。

じ‐つう【耳痛】

耳のいたみ。

じつ‐う【実有】

〔仏〕虚妄でなく、真実にあること。実在。特に、この世の事物を在らしめる法についていう。↔仮有けう

しつ‐うた【志都歌】

⇒しずうた

しつう‐はったつ【四通八達】

道路・交通・通信が四方八方へ通じていること。

⇒し‐つう【四通】

しつ‐えき【疾疫】

はやりやまい。流行病。疫病。えやみ。しつやく。折たく柴の記下「改元といふ事…多くは天変、地妖、水旱、―等の事によらざるはあらず」

じつ‐えき【実益】

実際の利益。「趣味と―を兼ねる」

しづえ‐の‐まつり【死杖の祭】‥ヅヱ‥

死刑囚のために社を建ててその霊を祀る祭。

じつ‐えん【実演】

①実地にやって見せること。「作り方を―する」

②映画・テレビ俳優などが劇場の舞台などに直接出演すること。映画・テレビへの出演と区別していう。

しつ‐おう【執拗】‥アウ

⇒しつよう

しつ‐おり【倭文織】

⇒しずおり

しつ‐おん【室温】‥ヲン

部屋の中の温度。「―を一定に保つ」「―保存」

しっ‐か【失火】‥クワ

過って火災を起こすこと。また、その火災。「隣家の―で類焼した」

⇒しっか‐ざい【失火罪】

しっ‐か【室家】

①家。住居。

②一家。家庭。

③夫婦。

④他人の妻の尊敬語。内方うちかた。

しっ‐か【膝下】

①ひざもと。

②父母のもと。

③手紙などで、父母などの宛名の脇付に用いる語。

しっ‐か【膝窩】‥クワ

膝の後面のくぼんだ部分。

しつ‐が【漆画】‥グワ

漆で描いた絵。うるしえ。

じっ‐か【実価】

真の価。かけねのない価。

じっ‐か【実科】‥クワ

①自然や事物に関する教科。→人文科。

②実学の学科。実際に役立つことを主眼とする教科。

⇒じっか‐こうとうじょがっこう【実科高等女学校】

じっ‐か【実家】

①自分の生まれた家。父母の家。「―に帰る」

②婚姻または養子縁組によって他家に入った者から元の家をいう称。「家」の制度の廃止により法律上は廃語となった。さと。

じっ‐か【実貨】‥クワ

(→)正貨せいかに同じ。

しっ‐かい【執蓋】

大嘗祭だいじょうさいをはじめ祭礼や法会の時、渡御とぎょに際し、蓋きぬがさ・菅蓋などの長柄を捧持して従う役。太平記24「二階堂丹後三郎左衛門―…にて」

しっ‐かい【悉皆】

〔副〕

①みな。のこらず。ことごとく。謡曲、烏帽子折「これは頼もしきことを仰せ候ふものかな、―頼み申したく候」

②まるで。歌舞伎、助六所縁江戸桜「―手前のつらは累かさねの幽霊のやうだ」

③真実。ほんとに。狂言、宗論「―ただそれはむざい餓鬼といふ物でおぢやる」

⇒しっかい‐じょうぶつ【悉皆成仏】

⇒しっかい‐ちょうさ【悉皆調査】

⇒しっかい‐や【悉皆屋】

しっ‐かい【集解】

ある書物の注釈を集めること。また、その書物。しゅうげ。

しつ‐がい【室外】‥グワイ

部屋または家の外。↔室内

しつ‐がい【湿害】

土壌水分の過剰による農作物への被害。水の停滞によって根が呼吸困難におちいり壊死するなど。

しつ‐がい【膝蓋】

ひざがしら。

⇒しつがい‐けん【膝蓋腱】

⇒しつがい‐こつ【膝蓋骨】

⇒しつがい‐はんしゃ【膝蓋反射】

じっ‐かい【十戒】

①〔仏〕

㋐沙弥しゃみ・沙弥尼の受持する十条の戒律。五戒すなわち不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・不飲酒に、不塗飾香鬘・不歌舞観聴・不坐高広大牀・不非時食・不蓄金銀宝を加えたものの称。沙弥の十戒。

㋑十善戒の略。

㋒十重禁戒の略。

②〔宗〕(Decalogue; Ten Commandments)神がシナイ山でモーセに与えたという10カ条の掟おきて。「わたしをおいてほかに神があってはならない」以下、殺人・姦淫・盗み・偽証・貪欲等を戒めたもの。「十誡」とも書く。(旧約聖書出エジプト記20章)

じっ‐かい【十界】

〔仏〕迷いと悟りの全世界を十種に分けたもの。すなわち地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人間界・天上界(以上迷界)と声聞しょうもん界・縁覚界・菩薩界・仏界(以上悟界)。天上界までの六界は迷いの世界でこれを六凡と称し、声聞界以下は悟りの世界でこれを四聖という。十法界。

⇒じっかい‐ごぐ【十界互具】

⇒じっかい‐ず【十界図】

⇒じっかい‐だいまんだら【十界大曼荼羅】

じつ‐がい【日外】‥グワイ

いつぞや。かつて。

じつ‐がい【実害】

実際の損害。実質的な損害。

しつがい‐けん【膝蓋腱】

腱の一つ。大腿四頭筋の末端部で、膝蓋骨から下に延びて脛骨けいこつ上端の前面に付く部分。膝蓋靱帯。

⇒しつ‐がい【膝蓋】

じっかい‐ごぐ【十界互具】

〔仏〕十界のそれぞれが互いに他の九界をも内に含み持っているということ。天台教学に説く。

⇒じっ‐かい【十界】

しつがい‐こつ【膝蓋骨】

膝関節の前側にある平皿状の骨。ひざざら。→骨格(図)。

⇒しつ‐がい【膝蓋】

しっかい‐じょうぶつ【悉皆成仏】‥ジヤウ‥

一切の有情うじょうはすべて成仏するということ。「草木そうもく国土―」

⇒しっ‐かい【悉皆】

じっかい‐ず【十界図】‥ヅ

地獄界から仏界までの十の世界を画図に描いたもの。また、六道絵と浄土図とを合わせ描いた図をいう。

⇒じっ‐かい【十界】

じっかい‐だいまんだら【十界大曼荼羅】

(→)大曼荼羅2に同じ。

⇒じっ‐かい【十界】

しっかい‐ちょうさ【悉皆調査】‥テウ‥

(→)全数調査に同じ。

⇒しっ‐かい【悉皆】

しつがい‐はんしゃ【膝蓋反射】

腱反射の一種。膝蓋腱を打つと大腿四頭筋が収縮して膝関節が伸展する反射。その中枢は腰髄にある。神経炎・脚気かっけなど反射弓の障害の際、低下または消失し、脳出血・上部脊髄障害など上位の抑制が除かれた時、亢進する。膝蓋腱反射。

⇒しつ‐がい【膝蓋】

しっかい‐や【悉皆屋】

江戸時代、大坂で衣服・布帛の染色・染返しなどを請け負い、これを京都に送って調製させることを業とした者。転じて、染物や洗張りをする店。

⇒しっ‐かい【悉皆】

し‐つかえ【師仕え】‥ツカヘ

師匠に仕えて修業すること。源平盛衰記46「鞍馬寺に―せさせて」

しっ‐かく【失格】

資格を失うこと。「コースをまちがえて―する」「教育者として―だ」

しっ‐かく【膝膕】‥クワク

膝の後方の窪んだ所。ひかがみ。

じっ‐かく【実覚】

(主として明治期に用いた語)実際に感じられること。夏目漱石、思ひ出す事など「官能の―から杳はるかに遠からしめた状態であつた」

じつ‐がく【実学】

[朱子、中庸章句「其味無窮、皆実学也」]

①空理・空論でない、実践の学。実理の学。福沢諭吉、福翁百話「我輩が多年来唱ふる所は―一偏にして古風なる漢学に非ず」

②実際に役立つ学問。応用を旨むねとする科学。法律学・医学・経済学・工学の類。

⇒じつがく‐しゅぎ【実学主義】

じつ‐がく【実額】

実際に必要な額、また、実際に使った額。「―を請求する」

じつがく‐しゅぎ【実学主義】

〔教〕(realism)事実・実践・経験または応用・実験を重んずる立場。形式化した人文主義の影響を受けた古典本位の教育に反対して16世紀に起こり、17世紀以降、自然科学並びに経験論に影響されて有力になった。日本では福沢諭吉が提唱。

⇒じつ‐がく【実学】

じっか‐こうとうじょがっこう【実科高等女学校】‥クワカウ‥ヂヨガクカウ

家政科を主とした旧制の女子中等学校。1910年(明治43)高等女学校令の改正により設置。

⇒じっ‐か【実科】

しっか‐ざい【失火罪】‥クワ‥

過失により火災を発生させ、建造物その他の物件を焼失させる罪。

⇒しっ‐か【失火】

じつ‐かた【実方】

①婚姻または養子縁組により他家に入ったものから見て実家側をいう称。→養方ようかた。

②(ジツガタとも)歌舞伎の役柄の一つ。落ちついた誠実な人物に扮するもの。

じつ‐がたき【実敵】

歌舞伎の役柄。善人の要素を持つ二枚目の敵役。「先代萩」の原田甲斐など。

しっか‐と【確と・聢と】

〔副〕

(シカトの促音化)たしかに。しっかりと。「―頼んだぞ」「―抱きしめる」

しづ‐かねうじ【志津兼氏】‥ウヂ

鎌倉末期の刀工。通称、三郎。正宗十哲の一人という。大和から美濃国多芸郡志津村(今、岐阜県海津市)に移り、後代までその名跡がつがれている。

⇒しづ【志津】

じつ‐かぶ【実株】

株式の現物。現株。正株。↔空株からかぶ

じっか‐もん【日華門】‥クワ‥

⇒にっかもん

しっかり【確り・聢り】

〔副〕

①堅固でゆるぎないさま。堅実で信頼できるさま。「―とした土台」「紐を―結ぶ」「考え方が―している」

②気力が充実していたり精神作用が健全であったりするさま。「―しろよ」「気を―持つ」

③量が多いさま。たくさん。浮世風呂2「合巻とやら申す草双紙が…つづらに―溜りました」

④十分に、また確実に物事を行うさま。「―食べる」「―と監視する」

⑤市場に活気があり、相場が下落しそうにないさま。その程度が低い時は「小確り」という。

⇒しっかり‐もの【確り者】

しっかり‐もの【確り者】

①性格や考え方が堅実で信頼できる人間。

②しまりや。倹約家。

⇒しっかり【確り・聢り】

シッカロール

亜鉛華または亜鉛華澱粉で製造した皮膚の撒布薬の商標名。汗疹あせもの予防・治療に用いる。

じつかわ【実川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒じつかわ‐えんじゃく【実川延若】

じつかわ‐えんじゃく【実川延若】‥カハ‥

歌舞伎俳優。屋号、河内屋。大阪の人。

①(初代)実川延三郎・中村福助・尾上菊五郎の門下。和事わごと・濡事ぬれごとの名手、京阪三頭目の随一。(1831〜1885)

②(2代)初代の長男。1915年(大正4)襲名。芸風は上方和事を中心に実悪じつあくにも長じた。晩年の当り芸は「楼門さんもん」の石川五右衛門。(1877〜1951)

③(3代)2代の長男。古風な容姿で歌舞伎味が濃く、上方歌舞伎を伝承。(1921〜1991)

⇒じつかわ【実川】

しっ‐かん【失官】‥クワン

旧制で、官吏が国籍喪失、廃官・廃庁・休職満期の場合、または禁錮以上の刑に処せられた時、特別の行為を待たず法律上当然にその官を失うこと。現行国家公務員法の当然失職に当たる。

しっ‐かん【失陥】

城などを攻め落とされて失うこと。

しっ‐かん【疾患】‥クワン

やまい。病気。「呼吸器―」

しつ‐かん【質感】

①材料の性質の違いから受ける感じ。

②その材料が本来もっている感じ。「この絵は服の―が良く出ている」

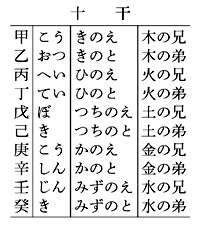

じっ‐かん【十干】

甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の総称。これを五行ごぎょうに配し、おのおの陽すなわち兄えと、陰すなわち弟とをあてて甲きのえ・乙きのと・丙ひのえ・丁ひのとなどと訓ずる。ふつう、十干と十二支とは組み合わせて用いられ、干支かんしを「えと」と称するに至った。

十干(表)

じっ‐かん【実感】

(想像・空想に対して)実物に接して起こる感じ。また、実際に経験しているかのような生き生きとした感じ。「異郷を―する」「まだ受賞の―がわかない」

しつ‐かんせつ【膝関節】‥クワン‥

大腿骨下端、脛骨の上端および膝蓋骨の間の関節。多数の靱帯で固定され、また関節半月と呼ぶ線維性軟骨が介在して膝の屈伸作用を営む。

しっ‐き【湿気】

水分が含まれていること。うるおい。しめりけ。しっけ。「―を防ぐ」

しっ‐き【漆器】

漆うるし塗りの器物。ぬりもの。

しつ‐ぎ【失儀】

礼儀を失うこと。

しつ‐ぎ【質疑】

疑いある所を問いただすこと。質問。「―に応ずる」

⇒しつぎ‐おうとう【質疑応答】

しづき【志筑】

(シツキとも)姓氏の一つ。

⇒しづき‐ただお【志筑忠雄】

じっ‐き【実記】

実際の事がらを記録したもの。実録。「徳川―」

じ‐つき【地付き・地着き】ヂ‥

①その土地に以前から住みついていること。土着。

②魚がある場所に居つくこと。

じ‐つき【地搗き】ヂ‥

(→)「地固め」に同じ。

じ‐つき【字突き】

(→)「字指し」に同じ。

じつ‐ぎ【実技】

(理論に対して)実地の技術・演技。

じつ‐ぎ【実義・実儀】

①まごころ。親切。実意。誠意。太平記27「憍慢のみありて―おはしまさず」

②真実の意義。真実の道理。真実。

しつぎ‐おうとう【質疑応答】‥タフ

質問とそれに対する回答・答弁。

⇒しつ‐ぎ【質疑】

しづき‐ただお【志筑忠雄】‥ヲ

江戸後期の蘭学者。オランダ語法を本格的に研究した最初の日本人。本姓、中野。号は柳圃。長崎の人。本木良永に学ぶ。「暦象新書」を編み、ニュートンの天文・物理学を紹介し、独自の星雲説を説いた。ほかに「求力論」「鎖国論」「助字考」。(1760〜1806)→鎖国

⇒しづき【志筑】

シッキム【Sikkim】

ヒマラヤ山脈南麓に位置するインドの州。1975年までインドの保護国。インド・チベット交通の要地。面積7000平方キロメートル。

しっ‐きゃく【失却】

物を失うこと。また、忘れること。可笑記「父母の日ごろ貯へたる金銀を―し」

しっ‐きゃく【失脚】

①足が滑って倒れること。足を踏みはずすこと。

②立場を失うこと。要路の地位を失うこと。しくじり。失敗。「収賄の疑いで―する」

③(「脚」は足で、世の中をめぐり歩くもの、つまり銭の意)費用がかかること。→要脚ようきゃく。

⇒しっきゃく‐まけ【失脚負け】

しっきゃく‐まけ【失脚負け】

費用倒れ。誹風柳多留6「見え坊で―の地紙売り」

⇒しっ‐きゃく【失脚】

じっきゃく‐るい【十脚類】

甲殻類の一目。エビ目に同じ。体は、1枚の頭胸甲で覆われた頭胸部と、尾節を含めて7節から成る腹部とに分かれる。胸部には8対の付属肢があり、そのうちの後方5対が長い歩脚となって目立つので十脚類という。腹部の各節には一般に1対の二叉型の腹肢がある。クルマエビ類・オトヒメエビ類・コエビ類・ザリガニ類・イセエビ類・ヤドカリ類・カニ類に分けられる。海産および淡水産、一部陸産。

しっ‐きょ【失拠】

よりどころを失うこと。

しつ‐ぎょう【失業】‥ゲフ

①生業を失うこと。

②労働者が労働する能力と意志とをもちながら、労働の機会を得ず、仕事につけない状態。→潜在失業→不完全就業。

⇒しつぎょう‐しゃ【失業者】

⇒しつぎょう‐じんこう【失業人口】

⇒しつぎょう‐たいさく‐じぎょう【失業対策事業】

⇒しつぎょう‐ほけん【失業保険】

⇒しつぎょう‐りつ【失業率】

じっ‐きょう【実況】‥キヤウ

物事の、実際に行われている状況。

⇒じっきょう‐けんぶん【実況見分】

⇒じっきょう‐ほうそう【実況放送】

じっ‐きょう【実教】‥ケウ

〔仏〕真実の教え。大乗の教え。一乗の深遠な教え。天台宗では法華経の教えをいう。↔権教ごんきょう

じつ‐ぎょう【実業】‥ゲフ

農業・工業・商業・水産などのような生産・経済に関する事業。樋口一葉、日記「此夜一同熱議、―につかん事に決す」

⇒じつぎょう‐か【実業科】

⇒じつぎょう‐か【実業家】

⇒じつぎょう‐かい【実業界】

⇒じつぎょう‐がっこう【実業学校】

⇒じつぎょう‐きょういく【実業教育】

⇒じつぎょう‐せんもんがっこう【実業専門学校】

⇒じつぎょう‐だん【実業団】

⇒じつぎょう‐ほしゅう‐がっこう【実業補習学校】

じつぎょう‐か【実業科】‥ゲフクワ

旧制の小学校・国民学校高等科の教科の一つ。実業に関する諸教科・科目の総称。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐か【実業家】‥ゲフ‥

商工業・金融などの事業に携わる人。中江兆民、四民の目さまし「今日に在ては―たる者は必ず幾分か政治家たらざる可らず」

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐かい【実業界】‥ゲフ‥

実業家の社会。実業の範囲。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐がっこう【実業学校】‥ゲフガクカウ

実業教育を施した旧制の中等学校。工業学校・農業学校・商業学校・商船学校・水産学校など。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐きょういく【実業教育】‥ゲフケウ‥

実業に従事しようとする者に必須な知識・技能を授ける教育。産業教育。技術・職業教育。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じっきょう‐けんぶん【実況見分】‥キヤウ‥

〔法〕捜査機関が任意捜査として行う、場所・事物の存否・状態の調査。→検証。

⇒じっ‐きょう【実況】

しつぎょう‐しゃ【失業者】‥ゲフ‥

失業した者。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

しつぎょう‐じんこう【失業人口】‥ゲフ‥

一般に、働く機会を失った労働者人口。業主や家族従業員の仕事のない時、また学卒後の未就職者などを含むこともある。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

じつぎょう‐せんもんがっこう【実業専門学校】‥ゲフ‥ガクカウ

高等レベルの実業教育を施した旧制の専門学校。高等工業学校・高等商業学校・高等農林学校などの総称。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

しつぎょう‐たいさく‐じぎょう【失業対策事業】‥ゲフ‥ゲフ

法令に基づき、国・地方自治体が失業者の仕事を確保するために行う事業。失対事業。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

じつぎょう‐だん【実業団】‥ゲフ‥

(実業団体の略)実業に携わる複数の会社で組織する集団。「―野球」

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じっきょう‐ほうそう【実況放送】‥キヤウハウ‥

実際の状況を、そのまま現地から放送すること。また、その放送。

⇒じっ‐きょう【実況】

しつぎょう‐ほけん【失業保険】‥ゲフ‥

社会保険の一種。政府・雇用主・労働者の三者が相寄って基金を積み立て、労働者が失業した際、ある期間一定金額を失業者に給付するもの。1947年に法定、75年の法改正で雇用保険となる。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

じつぎょう‐ほしゅう‐がっこう【実業補習学校】‥ゲフ‥シウガクカウ

勤労青少年に実業教育と普通教育の補習を行なった定時制の学校。1893年(明治26)実業補習学校規程により創設。青年学校の前身の一つ。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

しつぎょう‐りつ【失業率】‥ゲフ‥

労働力人口に占める失業者の比率。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

しっきり‐ぞうり【尻切草履】‥ザウ‥

⇒しりきれぞうり

しっ‐きん【失禁】

大小便を抑制できずにもらすこと。

じっ‐きん【昵近】ヂツ‥

①なれしたしむこと。したしみ近づくこと。じっこん。

②昵近衆の略。

⇒じっきん‐しゅう【昵近衆】

しっ‐きんご【執金吾】

衛門府えもんふの唐名。金吾。

じっきん‐しゅう【昵近衆】ヂツ‥

①貴人の傍に召し使われるもの。側役。近習。

②武家時代に、将軍が上洛した時またはその使者が上京した時の接待役。「直近衆」とも書く。

⇒じっ‐きん【昵近】

じっきんしょう【十訓抄】‥セウ

(ジックンショウとも)説話集。3巻。六波羅二臈左衛門入道の撰述か。1252年(建長4)成る。和漢・古今の教訓的な説話を10項目に分けて収録。「古今著聞集」と密接な関係がある。

しっ‐く【疾苦】

なやみ苦しむこと。

しっ‐く【疾駆】

車馬を速く走らせること。また、速く走ること。

シック【chic フランス】

粋いきなこと。しゃれたこと。シーク。「―な装い」

し‐つ・く【仕付く】

[一]〔自四〕

馴れている。身についている。枕草子120「犬防ぎに簾さらさらとうちかくる、いみじう―・きたり」

[二]

じっ‐かん【実感】

(想像・空想に対して)実物に接して起こる感じ。また、実際に経験しているかのような生き生きとした感じ。「異郷を―する」「まだ受賞の―がわかない」

しつ‐かんせつ【膝関節】‥クワン‥

大腿骨下端、脛骨の上端および膝蓋骨の間の関節。多数の靱帯で固定され、また関節半月と呼ぶ線維性軟骨が介在して膝の屈伸作用を営む。

しっ‐き【湿気】

水分が含まれていること。うるおい。しめりけ。しっけ。「―を防ぐ」

しっ‐き【漆器】

漆うるし塗りの器物。ぬりもの。

しつ‐ぎ【失儀】

礼儀を失うこと。

しつ‐ぎ【質疑】

疑いある所を問いただすこと。質問。「―に応ずる」

⇒しつぎ‐おうとう【質疑応答】

しづき【志筑】

(シツキとも)姓氏の一つ。

⇒しづき‐ただお【志筑忠雄】

じっ‐き【実記】

実際の事がらを記録したもの。実録。「徳川―」

じ‐つき【地付き・地着き】ヂ‥

①その土地に以前から住みついていること。土着。

②魚がある場所に居つくこと。

じ‐つき【地搗き】ヂ‥

(→)「地固め」に同じ。

じ‐つき【字突き】

(→)「字指し」に同じ。

じつ‐ぎ【実技】

(理論に対して)実地の技術・演技。

じつ‐ぎ【実義・実儀】

①まごころ。親切。実意。誠意。太平記27「憍慢のみありて―おはしまさず」

②真実の意義。真実の道理。真実。

しつぎ‐おうとう【質疑応答】‥タフ

質問とそれに対する回答・答弁。

⇒しつ‐ぎ【質疑】

しづき‐ただお【志筑忠雄】‥ヲ

江戸後期の蘭学者。オランダ語法を本格的に研究した最初の日本人。本姓、中野。号は柳圃。長崎の人。本木良永に学ぶ。「暦象新書」を編み、ニュートンの天文・物理学を紹介し、独自の星雲説を説いた。ほかに「求力論」「鎖国論」「助字考」。(1760〜1806)→鎖国

⇒しづき【志筑】

シッキム【Sikkim】

ヒマラヤ山脈南麓に位置するインドの州。1975年までインドの保護国。インド・チベット交通の要地。面積7000平方キロメートル。

しっ‐きゃく【失却】

物を失うこと。また、忘れること。可笑記「父母の日ごろ貯へたる金銀を―し」

しっ‐きゃく【失脚】

①足が滑って倒れること。足を踏みはずすこと。

②立場を失うこと。要路の地位を失うこと。しくじり。失敗。「収賄の疑いで―する」

③(「脚」は足で、世の中をめぐり歩くもの、つまり銭の意)費用がかかること。→要脚ようきゃく。

⇒しっきゃく‐まけ【失脚負け】

しっきゃく‐まけ【失脚負け】

費用倒れ。誹風柳多留6「見え坊で―の地紙売り」

⇒しっ‐きゃく【失脚】

じっきゃく‐るい【十脚類】

甲殻類の一目。エビ目に同じ。体は、1枚の頭胸甲で覆われた頭胸部と、尾節を含めて7節から成る腹部とに分かれる。胸部には8対の付属肢があり、そのうちの後方5対が長い歩脚となって目立つので十脚類という。腹部の各節には一般に1対の二叉型の腹肢がある。クルマエビ類・オトヒメエビ類・コエビ類・ザリガニ類・イセエビ類・ヤドカリ類・カニ類に分けられる。海産および淡水産、一部陸産。

しっ‐きょ【失拠】

よりどころを失うこと。

しつ‐ぎょう【失業】‥ゲフ

①生業を失うこと。

②労働者が労働する能力と意志とをもちながら、労働の機会を得ず、仕事につけない状態。→潜在失業→不完全就業。

⇒しつぎょう‐しゃ【失業者】

⇒しつぎょう‐じんこう【失業人口】

⇒しつぎょう‐たいさく‐じぎょう【失業対策事業】

⇒しつぎょう‐ほけん【失業保険】

⇒しつぎょう‐りつ【失業率】

じっ‐きょう【実況】‥キヤウ

物事の、実際に行われている状況。

⇒じっきょう‐けんぶん【実況見分】

⇒じっきょう‐ほうそう【実況放送】

じっ‐きょう【実教】‥ケウ

〔仏〕真実の教え。大乗の教え。一乗の深遠な教え。天台宗では法華経の教えをいう。↔権教ごんきょう

じつ‐ぎょう【実業】‥ゲフ

農業・工業・商業・水産などのような生産・経済に関する事業。樋口一葉、日記「此夜一同熱議、―につかん事に決す」

⇒じつぎょう‐か【実業科】

⇒じつぎょう‐か【実業家】

⇒じつぎょう‐かい【実業界】

⇒じつぎょう‐がっこう【実業学校】

⇒じつぎょう‐きょういく【実業教育】

⇒じつぎょう‐せんもんがっこう【実業専門学校】

⇒じつぎょう‐だん【実業団】

⇒じつぎょう‐ほしゅう‐がっこう【実業補習学校】

じつぎょう‐か【実業科】‥ゲフクワ

旧制の小学校・国民学校高等科の教科の一つ。実業に関する諸教科・科目の総称。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐か【実業家】‥ゲフ‥

商工業・金融などの事業に携わる人。中江兆民、四民の目さまし「今日に在ては―たる者は必ず幾分か政治家たらざる可らず」

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐かい【実業界】‥ゲフ‥

実業家の社会。実業の範囲。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐がっこう【実業学校】‥ゲフガクカウ

実業教育を施した旧制の中等学校。工業学校・農業学校・商業学校・商船学校・水産学校など。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐きょういく【実業教育】‥ゲフケウ‥

実業に従事しようとする者に必須な知識・技能を授ける教育。産業教育。技術・職業教育。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じっきょう‐けんぶん【実況見分】‥キヤウ‥

〔法〕捜査機関が任意捜査として行う、場所・事物の存否・状態の調査。→検証。

⇒じっ‐きょう【実況】

しつぎょう‐しゃ【失業者】‥ゲフ‥

失業した者。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

しつぎょう‐じんこう【失業人口】‥ゲフ‥

一般に、働く機会を失った労働者人口。業主や家族従業員の仕事のない時、また学卒後の未就職者などを含むこともある。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

じつぎょう‐せんもんがっこう【実業専門学校】‥ゲフ‥ガクカウ

高等レベルの実業教育を施した旧制の専門学校。高等工業学校・高等商業学校・高等農林学校などの総称。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

しつぎょう‐たいさく‐じぎょう【失業対策事業】‥ゲフ‥ゲフ

法令に基づき、国・地方自治体が失業者の仕事を確保するために行う事業。失対事業。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

じつぎょう‐だん【実業団】‥ゲフ‥

(実業団体の略)実業に携わる複数の会社で組織する集団。「―野球」

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じっきょう‐ほうそう【実況放送】‥キヤウハウ‥

実際の状況を、そのまま現地から放送すること。また、その放送。

⇒じっ‐きょう【実況】

しつぎょう‐ほけん【失業保険】‥ゲフ‥

社会保険の一種。政府・雇用主・労働者の三者が相寄って基金を積み立て、労働者が失業した際、ある期間一定金額を失業者に給付するもの。1947年に法定、75年の法改正で雇用保険となる。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

じつぎょう‐ほしゅう‐がっこう【実業補習学校】‥ゲフ‥シウガクカウ

勤労青少年に実業教育と普通教育の補習を行なった定時制の学校。1893年(明治26)実業補習学校規程により創設。青年学校の前身の一つ。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

しつぎょう‐りつ【失業率】‥ゲフ‥

労働力人口に占める失業者の比率。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

しっきり‐ぞうり【尻切草履】‥ザウ‥

⇒しりきれぞうり

しっ‐きん【失禁】

大小便を抑制できずにもらすこと。

じっ‐きん【昵近】ヂツ‥

①なれしたしむこと。したしみ近づくこと。じっこん。

②昵近衆の略。

⇒じっきん‐しゅう【昵近衆】

しっ‐きんご【執金吾】

衛門府えもんふの唐名。金吾。

じっきん‐しゅう【昵近衆】ヂツ‥

①貴人の傍に召し使われるもの。側役。近習。

②武家時代に、将軍が上洛した時またはその使者が上京した時の接待役。「直近衆」とも書く。

⇒じっ‐きん【昵近】

じっきんしょう【十訓抄】‥セウ

(ジックンショウとも)説話集。3巻。六波羅二臈左衛門入道の撰述か。1252年(建長4)成る。和漢・古今の教訓的な説話を10項目に分けて収録。「古今著聞集」と密接な関係がある。

しっ‐く【疾苦】

なやみ苦しむこと。

しっ‐く【疾駆】

車馬を速く走らせること。また、速く走ること。

シック【chic フランス】

粋いきなこと。しゃれたこと。シーク。「―な装い」

し‐つ・く【仕付く】

[一]〔自四〕

馴れている。身についている。枕草子120「犬防ぎに簾さらさらとうちかくる、いみじう―・きたり」

[二]

しちろう‐ねずみ【七郎鼠】‥ラウ‥

ドブネズミの異称。

シチン【繻珍】

⇒シュチン

じ‐ちん【自沈】

自らその乗っている艦船を沈めること。

じちん【慈鎮】

慈円の諡号しごう。

じちん‐さい【地鎮祭】ヂ‥

土木・建築などで、基礎工事に着手する前、その土地の神を祀まつって工事の無事を祈願する祭儀。土祭。地祝。地祭じまつり。

じちん‐つう【児枕痛】

(→)「あとばら」1に同じ。

じちん‐ほう【地鎮法】ヂ‥ホフ

堂塔伽藍がらんを建立する時、土台を築く前に、地神から地を借り受けるために、地神を本尊として修する法会。地をならして、中央や東西南北の四方に五宝・五穀・五薬などを埋め修法を行う。

しつ【倭文】

⇒しず。〈天武紀下訓注〉

しつ【失】

①あやまち。誤り。十訓抄「これに過ぎたる―やあるべき」

②欠けていること。欠点。古今著聞集11「いかにもして―を見出さんと」。「―を補う」

③弊害。徒然草「これみな争ひを好む―なり」

④野球で、エラーのこと。「敵―で出塁」

しつ【室】

①ざしき。へや。居間。

②貴人の妻。奥方。「家康公の―」

③禅宗で、丈室の意。→室内3。

④刀剣の鞘。史記抄「刀剣―珠玉を以て之を飾る」

⑤二十八宿の一つ。室宿。はついぼし。

⑥〔生〕雄しべの葯、雌しべの子房などの中に見られる空所。房。

⇒室に入りて矛を操る

しつ【疾】

やまい。病気。

しつ【執】

(慣用音。漢音はシュウ)

⇒しゅう(執)

しつ【湿】

①しめること。うるおい。しめり。

②疥癬かいせん。

しつ【瑟】

中国の弦楽器。形は琴に近く、23〜24弦もあるので幅が広い。柱じを以て調弦する。奏法は不明だが、絵画などでは膝の上に一端をのせ、右手で弦をはじいている。古代には琴きんと合奏、「琴瑟相和」の語ができた。

しつ【質】

①生れつき。天性。「天成の―」

②内容。中味。価値。「―が落ちる」「量より―」

③(quality)物がそれとして存在するあり方。性質。↔量。

㋐対象を他の対象と区別する特色となっているもの。非感覚的な面をも含む。「どのような」という問いに対する事物のあり方。

㋑論理学では、命題の肯定・否定をいう。

→しち(質)

しづ【志津】

姓氏の一つ。

⇒しづ‐かねうじ【志津兼氏】

じっ【十】

「十」の字音ジフが促音に転じたもの。→じゅう(十)

じつ【実】

①内容のあること。内容。中身。「名を捨てて―を取る」

②まこと。本当。「―を言うと」「―に美しい」「―の親」

③まごころ。「―のある人」「―を尽くす」

④成果。「―をあげる」↔虚。

⑤〔数〕

㋐被乗数または被除数。↔法。

㋑実数であること。↔虚

じつ‐あく【実悪】

歌舞伎の役柄。謀叛人・盗賊など、最も徹底した悪人に扮する敵役かたきやく。石川五右衛門や「先代萩」の仁木弾正など。立敵たてがたき。

しつ‐い【失意】

望みを遂げることができず、不満なこと。失望。「―の底に沈む」「―のうちに死ぬ」↔得意

しつい【室韋】‥ヰ

中国の南北朝・隋唐時代、東北・モンゴル高原東部に拠ったモンゴル系の民族。突厥とっけつ・契丹きったんなどとともに中国北辺に侵入。

しつ‐い【執意】

かたく自分の意見をとり守ること。

じつ‐い【実意】

①まことの心。本心。「―をただす」

②親切な心。誠実。「―を尽くす」

じつ‐いき【日域】‥ヰキ

⇒じちいき

じつ‐いん【実印】

市区町村長に届け出て、必要の際に印鑑証明書を求めうる印章。一人1個に限られる。→認印みとめいん

じつ‐いん【実員】‥ヰン

実際に存在する人員。実人員。

し‐つう【止痛】

痛みどめ。「―薬」

しつう【史通】

中国の最初の史論書。唐の劉知幾の著。20巻。710年成る。内篇には歴史叙述の形式・方法、外篇には古史籍の評論について記述。

し‐つう【四通】

道路・交通・通信が四方へ通ずること。

⇒しつう‐はったつ【四通八達】

し‐つう【私通】

男女がひそかに情を通ずること。密通。

し‐つう【歯痛】

歯のいたみ。

じ‐つう【耳痛】

耳のいたみ。

じつ‐う【実有】

〔仏〕虚妄でなく、真実にあること。実在。特に、この世の事物を在らしめる法についていう。↔仮有けう

しつ‐うた【志都歌】

⇒しずうた

しつう‐はったつ【四通八達】

道路・交通・通信が四方八方へ通じていること。

⇒し‐つう【四通】

しつ‐えき【疾疫】

はやりやまい。流行病。疫病。えやみ。しつやく。折たく柴の記下「改元といふ事…多くは天変、地妖、水旱、―等の事によらざるはあらず」

じつ‐えき【実益】

実際の利益。「趣味と―を兼ねる」

しづえ‐の‐まつり【死杖の祭】‥ヅヱ‥

死刑囚のために社を建ててその霊を祀る祭。

じつ‐えん【実演】

①実地にやって見せること。「作り方を―する」

②映画・テレビ俳優などが劇場の舞台などに直接出演すること。映画・テレビへの出演と区別していう。

しつ‐おう【執拗】‥アウ

⇒しつよう

しつ‐おり【倭文織】

⇒しずおり

しつ‐おん【室温】‥ヲン

部屋の中の温度。「―を一定に保つ」「―保存」

しっ‐か【失火】‥クワ

過って火災を起こすこと。また、その火災。「隣家の―で類焼した」

⇒しっか‐ざい【失火罪】

しっ‐か【室家】

①家。住居。

②一家。家庭。

③夫婦。

④他人の妻の尊敬語。内方うちかた。

しっ‐か【膝下】

①ひざもと。

②父母のもと。

③手紙などで、父母などの宛名の脇付に用いる語。

しっ‐か【膝窩】‥クワ

膝の後面のくぼんだ部分。

しつ‐が【漆画】‥グワ

漆で描いた絵。うるしえ。

じっ‐か【実価】

真の価。かけねのない価。

じっ‐か【実科】‥クワ

①自然や事物に関する教科。→人文科。

②実学の学科。実際に役立つことを主眼とする教科。

⇒じっか‐こうとうじょがっこう【実科高等女学校】

じっ‐か【実家】

①自分の生まれた家。父母の家。「―に帰る」

②婚姻または養子縁組によって他家に入った者から元の家をいう称。「家」の制度の廃止により法律上は廃語となった。さと。

じっ‐か【実貨】‥クワ

(→)正貨せいかに同じ。

しっ‐かい【執蓋】

大嘗祭だいじょうさいをはじめ祭礼や法会の時、渡御とぎょに際し、蓋きぬがさ・菅蓋などの長柄を捧持して従う役。太平記24「二階堂丹後三郎左衛門―…にて」

しっ‐かい【悉皆】

〔副〕

①みな。のこらず。ことごとく。謡曲、烏帽子折「これは頼もしきことを仰せ候ふものかな、―頼み申したく候」

②まるで。歌舞伎、助六所縁江戸桜「―手前のつらは累かさねの幽霊のやうだ」

③真実。ほんとに。狂言、宗論「―ただそれはむざい餓鬼といふ物でおぢやる」

⇒しっかい‐じょうぶつ【悉皆成仏】

⇒しっかい‐ちょうさ【悉皆調査】

⇒しっかい‐や【悉皆屋】

しっ‐かい【集解】

ある書物の注釈を集めること。また、その書物。しゅうげ。

しつ‐がい【室外】‥グワイ

部屋または家の外。↔室内

しつ‐がい【湿害】

土壌水分の過剰による農作物への被害。水の停滞によって根が呼吸困難におちいり壊死するなど。

しつ‐がい【膝蓋】

ひざがしら。

⇒しつがい‐けん【膝蓋腱】

⇒しつがい‐こつ【膝蓋骨】

⇒しつがい‐はんしゃ【膝蓋反射】

じっ‐かい【十戒】

①〔仏〕

㋐沙弥しゃみ・沙弥尼の受持する十条の戒律。五戒すなわち不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・不飲酒に、不塗飾香鬘・不歌舞観聴・不坐高広大牀・不非時食・不蓄金銀宝を加えたものの称。沙弥の十戒。

㋑十善戒の略。

㋒十重禁戒の略。

②〔宗〕(Decalogue; Ten Commandments)神がシナイ山でモーセに与えたという10カ条の掟おきて。「わたしをおいてほかに神があってはならない」以下、殺人・姦淫・盗み・偽証・貪欲等を戒めたもの。「十誡」とも書く。(旧約聖書出エジプト記20章)

じっ‐かい【十界】

〔仏〕迷いと悟りの全世界を十種に分けたもの。すなわち地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人間界・天上界(以上迷界)と声聞しょうもん界・縁覚界・菩薩界・仏界(以上悟界)。天上界までの六界は迷いの世界でこれを六凡と称し、声聞界以下は悟りの世界でこれを四聖という。十法界。

⇒じっかい‐ごぐ【十界互具】

⇒じっかい‐ず【十界図】

⇒じっかい‐だいまんだら【十界大曼荼羅】

じつ‐がい【日外】‥グワイ

いつぞや。かつて。

じつ‐がい【実害】

実際の損害。実質的な損害。

しつがい‐けん【膝蓋腱】

腱の一つ。大腿四頭筋の末端部で、膝蓋骨から下に延びて脛骨けいこつ上端の前面に付く部分。膝蓋靱帯。

⇒しつ‐がい【膝蓋】

じっかい‐ごぐ【十界互具】

〔仏〕十界のそれぞれが互いに他の九界をも内に含み持っているということ。天台教学に説く。

⇒じっ‐かい【十界】

しつがい‐こつ【膝蓋骨】

膝関節の前側にある平皿状の骨。ひざざら。→骨格(図)。

⇒しつ‐がい【膝蓋】

しっかい‐じょうぶつ【悉皆成仏】‥ジヤウ‥

一切の有情うじょうはすべて成仏するということ。「草木そうもく国土―」

⇒しっ‐かい【悉皆】

じっかい‐ず【十界図】‥ヅ

地獄界から仏界までの十の世界を画図に描いたもの。また、六道絵と浄土図とを合わせ描いた図をいう。

⇒じっ‐かい【十界】

じっかい‐だいまんだら【十界大曼荼羅】

(→)大曼荼羅2に同じ。

⇒じっ‐かい【十界】

しっかい‐ちょうさ【悉皆調査】‥テウ‥

(→)全数調査に同じ。

⇒しっ‐かい【悉皆】

しつがい‐はんしゃ【膝蓋反射】

腱反射の一種。膝蓋腱を打つと大腿四頭筋が収縮して膝関節が伸展する反射。その中枢は腰髄にある。神経炎・脚気かっけなど反射弓の障害の際、低下または消失し、脳出血・上部脊髄障害など上位の抑制が除かれた時、亢進する。膝蓋腱反射。

⇒しつ‐がい【膝蓋】

しっかい‐や【悉皆屋】

江戸時代、大坂で衣服・布帛の染色・染返しなどを請け負い、これを京都に送って調製させることを業とした者。転じて、染物や洗張りをする店。

⇒しっ‐かい【悉皆】

し‐つかえ【師仕え】‥ツカヘ

師匠に仕えて修業すること。源平盛衰記46「鞍馬寺に―せさせて」

しっ‐かく【失格】

資格を失うこと。「コースをまちがえて―する」「教育者として―だ」

しっ‐かく【膝膕】‥クワク

膝の後方の窪んだ所。ひかがみ。

じっ‐かく【実覚】

(主として明治期に用いた語)実際に感じられること。夏目漱石、思ひ出す事など「官能の―から杳はるかに遠からしめた状態であつた」

じつ‐がく【実学】

[朱子、中庸章句「其味無窮、皆実学也」]

①空理・空論でない、実践の学。実理の学。福沢諭吉、福翁百話「我輩が多年来唱ふる所は―一偏にして古風なる漢学に非ず」

②実際に役立つ学問。応用を旨むねとする科学。法律学・医学・経済学・工学の類。

⇒じつがく‐しゅぎ【実学主義】

じつ‐がく【実額】

実際に必要な額、また、実際に使った額。「―を請求する」

じつがく‐しゅぎ【実学主義】

〔教〕(realism)事実・実践・経験または応用・実験を重んずる立場。形式化した人文主義の影響を受けた古典本位の教育に反対して16世紀に起こり、17世紀以降、自然科学並びに経験論に影響されて有力になった。日本では福沢諭吉が提唱。

⇒じつ‐がく【実学】

じっか‐こうとうじょがっこう【実科高等女学校】‥クワカウ‥ヂヨガクカウ

家政科を主とした旧制の女子中等学校。1910年(明治43)高等女学校令の改正により設置。

⇒じっ‐か【実科】

しっか‐ざい【失火罪】‥クワ‥

過失により火災を発生させ、建造物その他の物件を焼失させる罪。

⇒しっ‐か【失火】

じつ‐かた【実方】

①婚姻または養子縁組により他家に入ったものから見て実家側をいう称。→養方ようかた。

②(ジツガタとも)歌舞伎の役柄の一つ。落ちついた誠実な人物に扮するもの。

じつ‐がたき【実敵】

歌舞伎の役柄。善人の要素を持つ二枚目の敵役。「先代萩」の原田甲斐など。

しっか‐と【確と・聢と】

〔副〕

(シカトの促音化)たしかに。しっかりと。「―頼んだぞ」「―抱きしめる」

しづ‐かねうじ【志津兼氏】‥ウヂ

鎌倉末期の刀工。通称、三郎。正宗十哲の一人という。大和から美濃国多芸郡志津村(今、岐阜県海津市)に移り、後代までその名跡がつがれている。

⇒しづ【志津】

じつ‐かぶ【実株】

株式の現物。現株。正株。↔空株からかぶ

じっか‐もん【日華門】‥クワ‥

⇒にっかもん

しっかり【確り・聢り】

〔副〕

①堅固でゆるぎないさま。堅実で信頼できるさま。「―とした土台」「紐を―結ぶ」「考え方が―している」

②気力が充実していたり精神作用が健全であったりするさま。「―しろよ」「気を―持つ」

③量が多いさま。たくさん。浮世風呂2「合巻とやら申す草双紙が…つづらに―溜りました」

④十分に、また確実に物事を行うさま。「―食べる」「―と監視する」

⑤市場に活気があり、相場が下落しそうにないさま。その程度が低い時は「小確り」という。

⇒しっかり‐もの【確り者】

しっかり‐もの【確り者】

①性格や考え方が堅実で信頼できる人間。

②しまりや。倹約家。

⇒しっかり【確り・聢り】

シッカロール

亜鉛華または亜鉛華澱粉で製造した皮膚の撒布薬の商標名。汗疹あせもの予防・治療に用いる。

じつかわ【実川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒じつかわ‐えんじゃく【実川延若】

じつかわ‐えんじゃく【実川延若】‥カハ‥

歌舞伎俳優。屋号、河内屋。大阪の人。

①(初代)実川延三郎・中村福助・尾上菊五郎の門下。和事わごと・濡事ぬれごとの名手、京阪三頭目の随一。(1831〜1885)

②(2代)初代の長男。1915年(大正4)襲名。芸風は上方和事を中心に実悪じつあくにも長じた。晩年の当り芸は「楼門さんもん」の石川五右衛門。(1877〜1951)

③(3代)2代の長男。古風な容姿で歌舞伎味が濃く、上方歌舞伎を伝承。(1921〜1991)

⇒じつかわ【実川】

しっ‐かん【失官】‥クワン

旧制で、官吏が国籍喪失、廃官・廃庁・休職満期の場合、または禁錮以上の刑に処せられた時、特別の行為を待たず法律上当然にその官を失うこと。現行国家公務員法の当然失職に当たる。

しっ‐かん【失陥】

城などを攻め落とされて失うこと。

しっ‐かん【疾患】‥クワン

やまい。病気。「呼吸器―」

しつ‐かん【質感】

①材料の性質の違いから受ける感じ。

②その材料が本来もっている感じ。「この絵は服の―が良く出ている」

じっ‐かん【十干】

甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の総称。これを五行ごぎょうに配し、おのおの陽すなわち兄えと、陰すなわち弟とをあてて甲きのえ・乙きのと・丙ひのえ・丁ひのとなどと訓ずる。ふつう、十干と十二支とは組み合わせて用いられ、干支かんしを「えと」と称するに至った。

十干(表)

しちろう‐ねずみ【七郎鼠】‥ラウ‥

ドブネズミの異称。

シチン【繻珍】

⇒シュチン

じ‐ちん【自沈】

自らその乗っている艦船を沈めること。

じちん【慈鎮】

慈円の諡号しごう。

じちん‐さい【地鎮祭】ヂ‥

土木・建築などで、基礎工事に着手する前、その土地の神を祀まつって工事の無事を祈願する祭儀。土祭。地祝。地祭じまつり。

じちん‐つう【児枕痛】

(→)「あとばら」1に同じ。

じちん‐ほう【地鎮法】ヂ‥ホフ

堂塔伽藍がらんを建立する時、土台を築く前に、地神から地を借り受けるために、地神を本尊として修する法会。地をならして、中央や東西南北の四方に五宝・五穀・五薬などを埋め修法を行う。

しつ【倭文】

⇒しず。〈天武紀下訓注〉

しつ【失】

①あやまち。誤り。十訓抄「これに過ぎたる―やあるべき」

②欠けていること。欠点。古今著聞集11「いかにもして―を見出さんと」。「―を補う」

③弊害。徒然草「これみな争ひを好む―なり」

④野球で、エラーのこと。「敵―で出塁」

しつ【室】

①ざしき。へや。居間。

②貴人の妻。奥方。「家康公の―」

③禅宗で、丈室の意。→室内3。

④刀剣の鞘。史記抄「刀剣―珠玉を以て之を飾る」

⑤二十八宿の一つ。室宿。はついぼし。

⑥〔生〕雄しべの葯、雌しべの子房などの中に見られる空所。房。

⇒室に入りて矛を操る

しつ【疾】

やまい。病気。

しつ【執】

(慣用音。漢音はシュウ)

⇒しゅう(執)

しつ【湿】

①しめること。うるおい。しめり。

②疥癬かいせん。

しつ【瑟】

中国の弦楽器。形は琴に近く、23〜24弦もあるので幅が広い。柱じを以て調弦する。奏法は不明だが、絵画などでは膝の上に一端をのせ、右手で弦をはじいている。古代には琴きんと合奏、「琴瑟相和」の語ができた。

しつ【質】

①生れつき。天性。「天成の―」

②内容。中味。価値。「―が落ちる」「量より―」

③(quality)物がそれとして存在するあり方。性質。↔量。

㋐対象を他の対象と区別する特色となっているもの。非感覚的な面をも含む。「どのような」という問いに対する事物のあり方。

㋑論理学では、命題の肯定・否定をいう。

→しち(質)

しづ【志津】

姓氏の一つ。

⇒しづ‐かねうじ【志津兼氏】

じっ【十】

「十」の字音ジフが促音に転じたもの。→じゅう(十)

じつ【実】

①内容のあること。内容。中身。「名を捨てて―を取る」

②まこと。本当。「―を言うと」「―に美しい」「―の親」

③まごころ。「―のある人」「―を尽くす」

④成果。「―をあげる」↔虚。

⑤〔数〕

㋐被乗数または被除数。↔法。

㋑実数であること。↔虚

じつ‐あく【実悪】

歌舞伎の役柄。謀叛人・盗賊など、最も徹底した悪人に扮する敵役かたきやく。石川五右衛門や「先代萩」の仁木弾正など。立敵たてがたき。

しつ‐い【失意】

望みを遂げることができず、不満なこと。失望。「―の底に沈む」「―のうちに死ぬ」↔得意

しつい【室韋】‥ヰ

中国の南北朝・隋唐時代、東北・モンゴル高原東部に拠ったモンゴル系の民族。突厥とっけつ・契丹きったんなどとともに中国北辺に侵入。

しつ‐い【執意】

かたく自分の意見をとり守ること。

じつ‐い【実意】

①まことの心。本心。「―をただす」

②親切な心。誠実。「―を尽くす」

じつ‐いき【日域】‥ヰキ

⇒じちいき

じつ‐いん【実印】

市区町村長に届け出て、必要の際に印鑑証明書を求めうる印章。一人1個に限られる。→認印みとめいん

じつ‐いん【実員】‥ヰン

実際に存在する人員。実人員。

し‐つう【止痛】

痛みどめ。「―薬」

しつう【史通】

中国の最初の史論書。唐の劉知幾の著。20巻。710年成る。内篇には歴史叙述の形式・方法、外篇には古史籍の評論について記述。

し‐つう【四通】

道路・交通・通信が四方へ通ずること。

⇒しつう‐はったつ【四通八達】

し‐つう【私通】

男女がひそかに情を通ずること。密通。

し‐つう【歯痛】

歯のいたみ。

じ‐つう【耳痛】

耳のいたみ。

じつ‐う【実有】

〔仏〕虚妄でなく、真実にあること。実在。特に、この世の事物を在らしめる法についていう。↔仮有けう

しつ‐うた【志都歌】

⇒しずうた

しつう‐はったつ【四通八達】

道路・交通・通信が四方八方へ通じていること。

⇒し‐つう【四通】

しつ‐えき【疾疫】

はやりやまい。流行病。疫病。えやみ。しつやく。折たく柴の記下「改元といふ事…多くは天変、地妖、水旱、―等の事によらざるはあらず」

じつ‐えき【実益】

実際の利益。「趣味と―を兼ねる」

しづえ‐の‐まつり【死杖の祭】‥ヅヱ‥

死刑囚のために社を建ててその霊を祀る祭。

じつ‐えん【実演】

①実地にやって見せること。「作り方を―する」

②映画・テレビ俳優などが劇場の舞台などに直接出演すること。映画・テレビへの出演と区別していう。

しつ‐おう【執拗】‥アウ

⇒しつよう

しつ‐おり【倭文織】

⇒しずおり

しつ‐おん【室温】‥ヲン

部屋の中の温度。「―を一定に保つ」「―保存」

しっ‐か【失火】‥クワ

過って火災を起こすこと。また、その火災。「隣家の―で類焼した」

⇒しっか‐ざい【失火罪】

しっ‐か【室家】

①家。住居。

②一家。家庭。

③夫婦。

④他人の妻の尊敬語。内方うちかた。

しっ‐か【膝下】

①ひざもと。

②父母のもと。

③手紙などで、父母などの宛名の脇付に用いる語。

しっ‐か【膝窩】‥クワ

膝の後面のくぼんだ部分。

しつ‐が【漆画】‥グワ

漆で描いた絵。うるしえ。

じっ‐か【実価】

真の価。かけねのない価。

じっ‐か【実科】‥クワ

①自然や事物に関する教科。→人文科。

②実学の学科。実際に役立つことを主眼とする教科。

⇒じっか‐こうとうじょがっこう【実科高等女学校】

じっ‐か【実家】

①自分の生まれた家。父母の家。「―に帰る」

②婚姻または養子縁組によって他家に入った者から元の家をいう称。「家」の制度の廃止により法律上は廃語となった。さと。

じっ‐か【実貨】‥クワ

(→)正貨せいかに同じ。

しっ‐かい【執蓋】

大嘗祭だいじょうさいをはじめ祭礼や法会の時、渡御とぎょに際し、蓋きぬがさ・菅蓋などの長柄を捧持して従う役。太平記24「二階堂丹後三郎左衛門―…にて」

しっ‐かい【悉皆】

〔副〕

①みな。のこらず。ことごとく。謡曲、烏帽子折「これは頼もしきことを仰せ候ふものかな、―頼み申したく候」

②まるで。歌舞伎、助六所縁江戸桜「―手前のつらは累かさねの幽霊のやうだ」

③真実。ほんとに。狂言、宗論「―ただそれはむざい餓鬼といふ物でおぢやる」

⇒しっかい‐じょうぶつ【悉皆成仏】

⇒しっかい‐ちょうさ【悉皆調査】

⇒しっかい‐や【悉皆屋】

しっ‐かい【集解】

ある書物の注釈を集めること。また、その書物。しゅうげ。

しつ‐がい【室外】‥グワイ

部屋または家の外。↔室内

しつ‐がい【湿害】

土壌水分の過剰による農作物への被害。水の停滞によって根が呼吸困難におちいり壊死するなど。

しつ‐がい【膝蓋】

ひざがしら。

⇒しつがい‐けん【膝蓋腱】

⇒しつがい‐こつ【膝蓋骨】

⇒しつがい‐はんしゃ【膝蓋反射】

じっ‐かい【十戒】

①〔仏〕

㋐沙弥しゃみ・沙弥尼の受持する十条の戒律。五戒すなわち不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・不飲酒に、不塗飾香鬘・不歌舞観聴・不坐高広大牀・不非時食・不蓄金銀宝を加えたものの称。沙弥の十戒。

㋑十善戒の略。

㋒十重禁戒の略。

②〔宗〕(Decalogue; Ten Commandments)神がシナイ山でモーセに与えたという10カ条の掟おきて。「わたしをおいてほかに神があってはならない」以下、殺人・姦淫・盗み・偽証・貪欲等を戒めたもの。「十誡」とも書く。(旧約聖書出エジプト記20章)

じっ‐かい【十界】

〔仏〕迷いと悟りの全世界を十種に分けたもの。すなわち地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人間界・天上界(以上迷界)と声聞しょうもん界・縁覚界・菩薩界・仏界(以上悟界)。天上界までの六界は迷いの世界でこれを六凡と称し、声聞界以下は悟りの世界でこれを四聖という。十法界。

⇒じっかい‐ごぐ【十界互具】

⇒じっかい‐ず【十界図】

⇒じっかい‐だいまんだら【十界大曼荼羅】

じつ‐がい【日外】‥グワイ

いつぞや。かつて。

じつ‐がい【実害】

実際の損害。実質的な損害。

しつがい‐けん【膝蓋腱】

腱の一つ。大腿四頭筋の末端部で、膝蓋骨から下に延びて脛骨けいこつ上端の前面に付く部分。膝蓋靱帯。

⇒しつ‐がい【膝蓋】

じっかい‐ごぐ【十界互具】

〔仏〕十界のそれぞれが互いに他の九界をも内に含み持っているということ。天台教学に説く。

⇒じっ‐かい【十界】

しつがい‐こつ【膝蓋骨】

膝関節の前側にある平皿状の骨。ひざざら。→骨格(図)。

⇒しつ‐がい【膝蓋】

しっかい‐じょうぶつ【悉皆成仏】‥ジヤウ‥

一切の有情うじょうはすべて成仏するということ。「草木そうもく国土―」

⇒しっ‐かい【悉皆】

じっかい‐ず【十界図】‥ヅ

地獄界から仏界までの十の世界を画図に描いたもの。また、六道絵と浄土図とを合わせ描いた図をいう。

⇒じっ‐かい【十界】

じっかい‐だいまんだら【十界大曼荼羅】

(→)大曼荼羅2に同じ。

⇒じっ‐かい【十界】

しっかい‐ちょうさ【悉皆調査】‥テウ‥

(→)全数調査に同じ。

⇒しっ‐かい【悉皆】

しつがい‐はんしゃ【膝蓋反射】

腱反射の一種。膝蓋腱を打つと大腿四頭筋が収縮して膝関節が伸展する反射。その中枢は腰髄にある。神経炎・脚気かっけなど反射弓の障害の際、低下または消失し、脳出血・上部脊髄障害など上位の抑制が除かれた時、亢進する。膝蓋腱反射。

⇒しつ‐がい【膝蓋】

しっかい‐や【悉皆屋】

江戸時代、大坂で衣服・布帛の染色・染返しなどを請け負い、これを京都に送って調製させることを業とした者。転じて、染物や洗張りをする店。

⇒しっ‐かい【悉皆】

し‐つかえ【師仕え】‥ツカヘ

師匠に仕えて修業すること。源平盛衰記46「鞍馬寺に―せさせて」

しっ‐かく【失格】

資格を失うこと。「コースをまちがえて―する」「教育者として―だ」

しっ‐かく【膝膕】‥クワク

膝の後方の窪んだ所。ひかがみ。

じっ‐かく【実覚】

(主として明治期に用いた語)実際に感じられること。夏目漱石、思ひ出す事など「官能の―から杳はるかに遠からしめた状態であつた」

じつ‐がく【実学】

[朱子、中庸章句「其味無窮、皆実学也」]

①空理・空論でない、実践の学。実理の学。福沢諭吉、福翁百話「我輩が多年来唱ふる所は―一偏にして古風なる漢学に非ず」

②実際に役立つ学問。応用を旨むねとする科学。法律学・医学・経済学・工学の類。

⇒じつがく‐しゅぎ【実学主義】

じつ‐がく【実額】

実際に必要な額、また、実際に使った額。「―を請求する」

じつがく‐しゅぎ【実学主義】

〔教〕(realism)事実・実践・経験または応用・実験を重んずる立場。形式化した人文主義の影響を受けた古典本位の教育に反対して16世紀に起こり、17世紀以降、自然科学並びに経験論に影響されて有力になった。日本では福沢諭吉が提唱。

⇒じつ‐がく【実学】

じっか‐こうとうじょがっこう【実科高等女学校】‥クワカウ‥ヂヨガクカウ

家政科を主とした旧制の女子中等学校。1910年(明治43)高等女学校令の改正により設置。

⇒じっ‐か【実科】

しっか‐ざい【失火罪】‥クワ‥

過失により火災を発生させ、建造物その他の物件を焼失させる罪。

⇒しっ‐か【失火】

じつ‐かた【実方】

①婚姻または養子縁組により他家に入ったものから見て実家側をいう称。→養方ようかた。

②(ジツガタとも)歌舞伎の役柄の一つ。落ちついた誠実な人物に扮するもの。

じつ‐がたき【実敵】

歌舞伎の役柄。善人の要素を持つ二枚目の敵役。「先代萩」の原田甲斐など。

しっか‐と【確と・聢と】

〔副〕

(シカトの促音化)たしかに。しっかりと。「―頼んだぞ」「―抱きしめる」

しづ‐かねうじ【志津兼氏】‥ウヂ

鎌倉末期の刀工。通称、三郎。正宗十哲の一人という。大和から美濃国多芸郡志津村(今、岐阜県海津市)に移り、後代までその名跡がつがれている。

⇒しづ【志津】

じつ‐かぶ【実株】

株式の現物。現株。正株。↔空株からかぶ

じっか‐もん【日華門】‥クワ‥

⇒にっかもん

しっかり【確り・聢り】

〔副〕

①堅固でゆるぎないさま。堅実で信頼できるさま。「―とした土台」「紐を―結ぶ」「考え方が―している」

②気力が充実していたり精神作用が健全であったりするさま。「―しろよ」「気を―持つ」

③量が多いさま。たくさん。浮世風呂2「合巻とやら申す草双紙が…つづらに―溜りました」

④十分に、また確実に物事を行うさま。「―食べる」「―と監視する」

⑤市場に活気があり、相場が下落しそうにないさま。その程度が低い時は「小確り」という。

⇒しっかり‐もの【確り者】

しっかり‐もの【確り者】

①性格や考え方が堅実で信頼できる人間。

②しまりや。倹約家。

⇒しっかり【確り・聢り】

シッカロール

亜鉛華または亜鉛華澱粉で製造した皮膚の撒布薬の商標名。汗疹あせもの予防・治療に用いる。

じつかわ【実川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒じつかわ‐えんじゃく【実川延若】

じつかわ‐えんじゃく【実川延若】‥カハ‥

歌舞伎俳優。屋号、河内屋。大阪の人。

①(初代)実川延三郎・中村福助・尾上菊五郎の門下。和事わごと・濡事ぬれごとの名手、京阪三頭目の随一。(1831〜1885)

②(2代)初代の長男。1915年(大正4)襲名。芸風は上方和事を中心に実悪じつあくにも長じた。晩年の当り芸は「楼門さんもん」の石川五右衛門。(1877〜1951)

③(3代)2代の長男。古風な容姿で歌舞伎味が濃く、上方歌舞伎を伝承。(1921〜1991)

⇒じつかわ【実川】

しっ‐かん【失官】‥クワン

旧制で、官吏が国籍喪失、廃官・廃庁・休職満期の場合、または禁錮以上の刑に処せられた時、特別の行為を待たず法律上当然にその官を失うこと。現行国家公務員法の当然失職に当たる。

しっ‐かん【失陥】

城などを攻め落とされて失うこと。

しっ‐かん【疾患】‥クワン

やまい。病気。「呼吸器―」

しつ‐かん【質感】

①材料の性質の違いから受ける感じ。

②その材料が本来もっている感じ。「この絵は服の―が良く出ている」

じっ‐かん【十干】

甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の総称。これを五行ごぎょうに配し、おのおの陽すなわち兄えと、陰すなわち弟とをあてて甲きのえ・乙きのと・丙ひのえ・丁ひのとなどと訓ずる。ふつう、十干と十二支とは組み合わせて用いられ、干支かんしを「えと」と称するに至った。

十干(表)

じっ‐かん【実感】

(想像・空想に対して)実物に接して起こる感じ。また、実際に経験しているかのような生き生きとした感じ。「異郷を―する」「まだ受賞の―がわかない」

しつ‐かんせつ【膝関節】‥クワン‥

大腿骨下端、脛骨の上端および膝蓋骨の間の関節。多数の靱帯で固定され、また関節半月と呼ぶ線維性軟骨が介在して膝の屈伸作用を営む。

しっ‐き【湿気】

水分が含まれていること。うるおい。しめりけ。しっけ。「―を防ぐ」

しっ‐き【漆器】

漆うるし塗りの器物。ぬりもの。

しつ‐ぎ【失儀】

礼儀を失うこと。

しつ‐ぎ【質疑】

疑いある所を問いただすこと。質問。「―に応ずる」

⇒しつぎ‐おうとう【質疑応答】

しづき【志筑】

(シツキとも)姓氏の一つ。

⇒しづき‐ただお【志筑忠雄】

じっ‐き【実記】

実際の事がらを記録したもの。実録。「徳川―」

じ‐つき【地付き・地着き】ヂ‥

①その土地に以前から住みついていること。土着。

②魚がある場所に居つくこと。

じ‐つき【地搗き】ヂ‥

(→)「地固め」に同じ。

じ‐つき【字突き】

(→)「字指し」に同じ。

じつ‐ぎ【実技】

(理論に対して)実地の技術・演技。

じつ‐ぎ【実義・実儀】

①まごころ。親切。実意。誠意。太平記27「憍慢のみありて―おはしまさず」

②真実の意義。真実の道理。真実。

しつぎ‐おうとう【質疑応答】‥タフ

質問とそれに対する回答・答弁。

⇒しつ‐ぎ【質疑】

しづき‐ただお【志筑忠雄】‥ヲ

江戸後期の蘭学者。オランダ語法を本格的に研究した最初の日本人。本姓、中野。号は柳圃。長崎の人。本木良永に学ぶ。「暦象新書」を編み、ニュートンの天文・物理学を紹介し、独自の星雲説を説いた。ほかに「求力論」「鎖国論」「助字考」。(1760〜1806)→鎖国

⇒しづき【志筑】

シッキム【Sikkim】

ヒマラヤ山脈南麓に位置するインドの州。1975年までインドの保護国。インド・チベット交通の要地。面積7000平方キロメートル。

しっ‐きゃく【失却】

物を失うこと。また、忘れること。可笑記「父母の日ごろ貯へたる金銀を―し」

しっ‐きゃく【失脚】

①足が滑って倒れること。足を踏みはずすこと。

②立場を失うこと。要路の地位を失うこと。しくじり。失敗。「収賄の疑いで―する」

③(「脚」は足で、世の中をめぐり歩くもの、つまり銭の意)費用がかかること。→要脚ようきゃく。

⇒しっきゃく‐まけ【失脚負け】

しっきゃく‐まけ【失脚負け】

費用倒れ。誹風柳多留6「見え坊で―の地紙売り」

⇒しっ‐きゃく【失脚】

じっきゃく‐るい【十脚類】

甲殻類の一目。エビ目に同じ。体は、1枚の頭胸甲で覆われた頭胸部と、尾節を含めて7節から成る腹部とに分かれる。胸部には8対の付属肢があり、そのうちの後方5対が長い歩脚となって目立つので十脚類という。腹部の各節には一般に1対の二叉型の腹肢がある。クルマエビ類・オトヒメエビ類・コエビ類・ザリガニ類・イセエビ類・ヤドカリ類・カニ類に分けられる。海産および淡水産、一部陸産。

しっ‐きょ【失拠】

よりどころを失うこと。

しつ‐ぎょう【失業】‥ゲフ

①生業を失うこと。

②労働者が労働する能力と意志とをもちながら、労働の機会を得ず、仕事につけない状態。→潜在失業→不完全就業。

⇒しつぎょう‐しゃ【失業者】

⇒しつぎょう‐じんこう【失業人口】

⇒しつぎょう‐たいさく‐じぎょう【失業対策事業】

⇒しつぎょう‐ほけん【失業保険】

⇒しつぎょう‐りつ【失業率】

じっ‐きょう【実況】‥キヤウ

物事の、実際に行われている状況。

⇒じっきょう‐けんぶん【実況見分】

⇒じっきょう‐ほうそう【実況放送】

じっ‐きょう【実教】‥ケウ

〔仏〕真実の教え。大乗の教え。一乗の深遠な教え。天台宗では法華経の教えをいう。↔権教ごんきょう

じつ‐ぎょう【実業】‥ゲフ

農業・工業・商業・水産などのような生産・経済に関する事業。樋口一葉、日記「此夜一同熱議、―につかん事に決す」

⇒じつぎょう‐か【実業科】

⇒じつぎょう‐か【実業家】

⇒じつぎょう‐かい【実業界】

⇒じつぎょう‐がっこう【実業学校】

⇒じつぎょう‐きょういく【実業教育】

⇒じつぎょう‐せんもんがっこう【実業専門学校】

⇒じつぎょう‐だん【実業団】

⇒じつぎょう‐ほしゅう‐がっこう【実業補習学校】

じつぎょう‐か【実業科】‥ゲフクワ

旧制の小学校・国民学校高等科の教科の一つ。実業に関する諸教科・科目の総称。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐か【実業家】‥ゲフ‥

商工業・金融などの事業に携わる人。中江兆民、四民の目さまし「今日に在ては―たる者は必ず幾分か政治家たらざる可らず」

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐かい【実業界】‥ゲフ‥

実業家の社会。実業の範囲。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐がっこう【実業学校】‥ゲフガクカウ

実業教育を施した旧制の中等学校。工業学校・農業学校・商業学校・商船学校・水産学校など。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐きょういく【実業教育】‥ゲフケウ‥

実業に従事しようとする者に必須な知識・技能を授ける教育。産業教育。技術・職業教育。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じっきょう‐けんぶん【実況見分】‥キヤウ‥

〔法〕捜査機関が任意捜査として行う、場所・事物の存否・状態の調査。→検証。

⇒じっ‐きょう【実況】

しつぎょう‐しゃ【失業者】‥ゲフ‥

失業した者。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

しつぎょう‐じんこう【失業人口】‥ゲフ‥

一般に、働く機会を失った労働者人口。業主や家族従業員の仕事のない時、また学卒後の未就職者などを含むこともある。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

じつぎょう‐せんもんがっこう【実業専門学校】‥ゲフ‥ガクカウ

高等レベルの実業教育を施した旧制の専門学校。高等工業学校・高等商業学校・高等農林学校などの総称。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

しつぎょう‐たいさく‐じぎょう【失業対策事業】‥ゲフ‥ゲフ

法令に基づき、国・地方自治体が失業者の仕事を確保するために行う事業。失対事業。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

じつぎょう‐だん【実業団】‥ゲフ‥

(実業団体の略)実業に携わる複数の会社で組織する集団。「―野球」

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じっきょう‐ほうそう【実況放送】‥キヤウハウ‥

実際の状況を、そのまま現地から放送すること。また、その放送。

⇒じっ‐きょう【実況】

しつぎょう‐ほけん【失業保険】‥ゲフ‥

社会保険の一種。政府・雇用主・労働者の三者が相寄って基金を積み立て、労働者が失業した際、ある期間一定金額を失業者に給付するもの。1947年に法定、75年の法改正で雇用保険となる。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

じつぎょう‐ほしゅう‐がっこう【実業補習学校】‥ゲフ‥シウガクカウ

勤労青少年に実業教育と普通教育の補習を行なった定時制の学校。1893年(明治26)実業補習学校規程により創設。青年学校の前身の一つ。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

しつぎょう‐りつ【失業率】‥ゲフ‥

労働力人口に占める失業者の比率。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

しっきり‐ぞうり【尻切草履】‥ザウ‥

⇒しりきれぞうり

しっ‐きん【失禁】

大小便を抑制できずにもらすこと。

じっ‐きん【昵近】ヂツ‥

①なれしたしむこと。したしみ近づくこと。じっこん。

②昵近衆の略。

⇒じっきん‐しゅう【昵近衆】

しっ‐きんご【執金吾】

衛門府えもんふの唐名。金吾。

じっきん‐しゅう【昵近衆】ヂツ‥

①貴人の傍に召し使われるもの。側役。近習。

②武家時代に、将軍が上洛した時またはその使者が上京した時の接待役。「直近衆」とも書く。

⇒じっ‐きん【昵近】

じっきんしょう【十訓抄】‥セウ

(ジックンショウとも)説話集。3巻。六波羅二臈左衛門入道の撰述か。1252年(建長4)成る。和漢・古今の教訓的な説話を10項目に分けて収録。「古今著聞集」と密接な関係がある。

しっ‐く【疾苦】

なやみ苦しむこと。

しっ‐く【疾駆】

車馬を速く走らせること。また、速く走ること。

シック【chic フランス】

粋いきなこと。しゃれたこと。シーク。「―な装い」

し‐つ・く【仕付く】

[一]〔自四〕

馴れている。身についている。枕草子120「犬防ぎに簾さらさらとうちかくる、いみじう―・きたり」

[二]

じっ‐かん【実感】

(想像・空想に対して)実物に接して起こる感じ。また、実際に経験しているかのような生き生きとした感じ。「異郷を―する」「まだ受賞の―がわかない」

しつ‐かんせつ【膝関節】‥クワン‥

大腿骨下端、脛骨の上端および膝蓋骨の間の関節。多数の靱帯で固定され、また関節半月と呼ぶ線維性軟骨が介在して膝の屈伸作用を営む。

しっ‐き【湿気】

水分が含まれていること。うるおい。しめりけ。しっけ。「―を防ぐ」

しっ‐き【漆器】

漆うるし塗りの器物。ぬりもの。

しつ‐ぎ【失儀】

礼儀を失うこと。

しつ‐ぎ【質疑】

疑いある所を問いただすこと。質問。「―に応ずる」

⇒しつぎ‐おうとう【質疑応答】

しづき【志筑】

(シツキとも)姓氏の一つ。

⇒しづき‐ただお【志筑忠雄】

じっ‐き【実記】

実際の事がらを記録したもの。実録。「徳川―」

じ‐つき【地付き・地着き】ヂ‥

①その土地に以前から住みついていること。土着。

②魚がある場所に居つくこと。

じ‐つき【地搗き】ヂ‥

(→)「地固め」に同じ。

じ‐つき【字突き】

(→)「字指し」に同じ。

じつ‐ぎ【実技】

(理論に対して)実地の技術・演技。

じつ‐ぎ【実義・実儀】

①まごころ。親切。実意。誠意。太平記27「憍慢のみありて―おはしまさず」

②真実の意義。真実の道理。真実。

しつぎ‐おうとう【質疑応答】‥タフ

質問とそれに対する回答・答弁。

⇒しつ‐ぎ【質疑】

しづき‐ただお【志筑忠雄】‥ヲ

江戸後期の蘭学者。オランダ語法を本格的に研究した最初の日本人。本姓、中野。号は柳圃。長崎の人。本木良永に学ぶ。「暦象新書」を編み、ニュートンの天文・物理学を紹介し、独自の星雲説を説いた。ほかに「求力論」「鎖国論」「助字考」。(1760〜1806)→鎖国

⇒しづき【志筑】

シッキム【Sikkim】

ヒマラヤ山脈南麓に位置するインドの州。1975年までインドの保護国。インド・チベット交通の要地。面積7000平方キロメートル。

しっ‐きゃく【失却】

物を失うこと。また、忘れること。可笑記「父母の日ごろ貯へたる金銀を―し」

しっ‐きゃく【失脚】

①足が滑って倒れること。足を踏みはずすこと。

②立場を失うこと。要路の地位を失うこと。しくじり。失敗。「収賄の疑いで―する」

③(「脚」は足で、世の中をめぐり歩くもの、つまり銭の意)費用がかかること。→要脚ようきゃく。

⇒しっきゃく‐まけ【失脚負け】

しっきゃく‐まけ【失脚負け】

費用倒れ。誹風柳多留6「見え坊で―の地紙売り」

⇒しっ‐きゃく【失脚】

じっきゃく‐るい【十脚類】

甲殻類の一目。エビ目に同じ。体は、1枚の頭胸甲で覆われた頭胸部と、尾節を含めて7節から成る腹部とに分かれる。胸部には8対の付属肢があり、そのうちの後方5対が長い歩脚となって目立つので十脚類という。腹部の各節には一般に1対の二叉型の腹肢がある。クルマエビ類・オトヒメエビ類・コエビ類・ザリガニ類・イセエビ類・ヤドカリ類・カニ類に分けられる。海産および淡水産、一部陸産。

しっ‐きょ【失拠】

よりどころを失うこと。

しつ‐ぎょう【失業】‥ゲフ

①生業を失うこと。

②労働者が労働する能力と意志とをもちながら、労働の機会を得ず、仕事につけない状態。→潜在失業→不完全就業。

⇒しつぎょう‐しゃ【失業者】

⇒しつぎょう‐じんこう【失業人口】

⇒しつぎょう‐たいさく‐じぎょう【失業対策事業】

⇒しつぎょう‐ほけん【失業保険】

⇒しつぎょう‐りつ【失業率】

じっ‐きょう【実況】‥キヤウ

物事の、実際に行われている状況。

⇒じっきょう‐けんぶん【実況見分】

⇒じっきょう‐ほうそう【実況放送】

じっ‐きょう【実教】‥ケウ

〔仏〕真実の教え。大乗の教え。一乗の深遠な教え。天台宗では法華経の教えをいう。↔権教ごんきょう

じつ‐ぎょう【実業】‥ゲフ

農業・工業・商業・水産などのような生産・経済に関する事業。樋口一葉、日記「此夜一同熱議、―につかん事に決す」

⇒じつぎょう‐か【実業科】

⇒じつぎょう‐か【実業家】

⇒じつぎょう‐かい【実業界】

⇒じつぎょう‐がっこう【実業学校】

⇒じつぎょう‐きょういく【実業教育】

⇒じつぎょう‐せんもんがっこう【実業専門学校】

⇒じつぎょう‐だん【実業団】

⇒じつぎょう‐ほしゅう‐がっこう【実業補習学校】

じつぎょう‐か【実業科】‥ゲフクワ

旧制の小学校・国民学校高等科の教科の一つ。実業に関する諸教科・科目の総称。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐か【実業家】‥ゲフ‥

商工業・金融などの事業に携わる人。中江兆民、四民の目さまし「今日に在ては―たる者は必ず幾分か政治家たらざる可らず」

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐かい【実業界】‥ゲフ‥

実業家の社会。実業の範囲。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐がっこう【実業学校】‥ゲフガクカウ

実業教育を施した旧制の中等学校。工業学校・農業学校・商業学校・商船学校・水産学校など。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じつぎょう‐きょういく【実業教育】‥ゲフケウ‥

実業に従事しようとする者に必須な知識・技能を授ける教育。産業教育。技術・職業教育。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じっきょう‐けんぶん【実況見分】‥キヤウ‥

〔法〕捜査機関が任意捜査として行う、場所・事物の存否・状態の調査。→検証。

⇒じっ‐きょう【実況】

しつぎょう‐しゃ【失業者】‥ゲフ‥

失業した者。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

しつぎょう‐じんこう【失業人口】‥ゲフ‥

一般に、働く機会を失った労働者人口。業主や家族従業員の仕事のない時、また学卒後の未就職者などを含むこともある。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

じつぎょう‐せんもんがっこう【実業専門学校】‥ゲフ‥ガクカウ

高等レベルの実業教育を施した旧制の専門学校。高等工業学校・高等商業学校・高等農林学校などの総称。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

しつぎょう‐たいさく‐じぎょう【失業対策事業】‥ゲフ‥ゲフ

法令に基づき、国・地方自治体が失業者の仕事を確保するために行う事業。失対事業。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

じつぎょう‐だん【実業団】‥ゲフ‥

(実業団体の略)実業に携わる複数の会社で組織する集団。「―野球」

⇒じつ‐ぎょう【実業】

じっきょう‐ほうそう【実況放送】‥キヤウハウ‥

実際の状況を、そのまま現地から放送すること。また、その放送。

⇒じっ‐きょう【実況】

しつぎょう‐ほけん【失業保険】‥ゲフ‥

社会保険の一種。政府・雇用主・労働者の三者が相寄って基金を積み立て、労働者が失業した際、ある期間一定金額を失業者に給付するもの。1947年に法定、75年の法改正で雇用保険となる。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

じつぎょう‐ほしゅう‐がっこう【実業補習学校】‥ゲフ‥シウガクカウ

勤労青少年に実業教育と普通教育の補習を行なった定時制の学校。1893年(明治26)実業補習学校規程により創設。青年学校の前身の一つ。

⇒じつ‐ぎょう【実業】

しつぎょう‐りつ【失業率】‥ゲフ‥

労働力人口に占める失業者の比率。

⇒しつ‐ぎょう【失業】

しっきり‐ぞうり【尻切草履】‥ザウ‥

⇒しりきれぞうり

しっ‐きん【失禁】

大小便を抑制できずにもらすこと。

じっ‐きん【昵近】ヂツ‥

①なれしたしむこと。したしみ近づくこと。じっこん。

②昵近衆の略。

⇒じっきん‐しゅう【昵近衆】

しっ‐きんご【執金吾】

衛門府えもんふの唐名。金吾。

じっきん‐しゅう【昵近衆】ヂツ‥

①貴人の傍に召し使われるもの。側役。近習。

②武家時代に、将軍が上洛した時またはその使者が上京した時の接待役。「直近衆」とも書く。

⇒じっ‐きん【昵近】

じっきんしょう【十訓抄】‥セウ

(ジックンショウとも)説話集。3巻。六波羅二臈左衛門入道の撰述か。1252年(建長4)成る。和漢・古今の教訓的な説話を10項目に分けて収録。「古今著聞集」と密接な関係がある。

しっ‐く【疾苦】

なやみ苦しむこと。

しっ‐く【疾駆】

車馬を速く走らせること。また、速く走ること。

シック【chic フランス】

粋いきなこと。しゃれたこと。シーク。「―な装い」

し‐つ・く【仕付く】

[一]〔自四〕

馴れている。身についている。枕草子120「犬防ぎに簾さらさらとうちかくる、いみじう―・きたり」

[二]広辞苑に「死中」で始まるの検索結果 1-2。