複数辞典一括検索+![]()

![]()

しゅう‐れん【聚斂】🔗⭐🔉

しゅう‐れん【聚斂】

①あつめおさめること。

②過重の租税をとりたてること。

⇒聚斂の臣あらんより寧ろ盗臣あれ

○聚斂の臣あらんより寧ろ盗臣あれしゅうれんのしんあらんよりむしろとうしんあれ🔗⭐🔉

○聚斂の臣あらんより寧ろ盗臣あれしゅうれんのしんあらんよりむしろとうしんあれ

[大学]過重な税のとりたてをして民心を失う臣より、公の財物を盗みとって私腹をこやす臣の方がまだましである。治国の要は民心を収めることにあるということ。

⇒しゅう‐れん【聚斂】

しゅうれん‐レンズ【収斂レンズ】シウ‥

(→)集束レンズに同じ。

⇒しゅう‐れん【収斂】

しゅう‐ろ【舟路】シウ‥

舟で通って行くみち。ふなじ。

しゅう‐ろ【秋露】シウ‥

①秋おく露。

②菊の花。菅家文草2「―の種を採る」

しゅう‐ろ【袖炉】シウ‥

(→)袖香炉そでごうろに同じ。

しゅう‐ろう【就労】シウラウ

仕事にとりかかること。また、仕事に従事していること。「―人員」

しゅう‐ろう【醜陋】シウ‥

顔かたちがみにくくいやしいさま。

じゅう‐ろうどう【重労働】ヂユウラウ‥

肉体的にはげしい労力を要する労働。「―を課する」

じゆう‐ろうどうしゃ【自由労働者】‥イウラウ‥

雇用関係・職場・作業などが一定していない労働者。日雇いの労働者など。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐ろうれん【自由労連】‥イウラウ‥

国際自由労働組合連盟(国際自由労連)の略称。

⇒じ‐ゆう【自由】

しゅう‐ろく【収録】シウ‥

①書物などに取り入れて掲載すること。「全集に―された作品」

②録音・録画すること。「ビデオに―する」

しゅう‐ろく【集録】シフ‥

幾編かの文章を集めて記録すること。また、そのもの。「故人の詩文を―する」

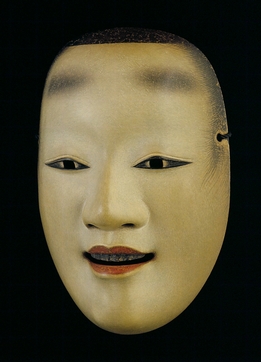

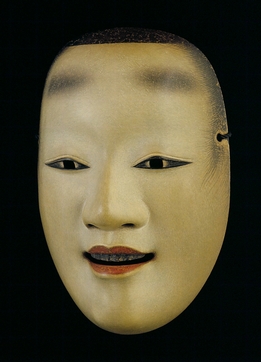

じゅう‐ろく【十六】ジフ‥

①十と六。4の4倍。

②(平敦盛が16歳で死んだことから)少年の武者の霊に用いる能面。

十六中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

じゅう‐ろく【重禄】ヂユウ‥

重い知行。多い俸禄。

じゅうろく‐ささげ【十六大角豆・十六豇豆】ジフ‥

ササゲの一変種。蔓性で、莢さやは細長く、30センチメートル以上。淡緑色で先端は淡紫色。16〜18個の種子を蔵し、食用。十八ササゲ(関西)。ナガササゲ。〈[季]秋〉

じゅうろく‐しゃ【十六社】ジフ‥

平安時代、奉幣のために定められた畿内の名社、すなわち伊勢・石清水・賀茂・松尾まつのお・平野・稲荷・春日・大原野・大神おおみわ・石上いそのかみ・大和おおやまと・広瀬・竜田・住吉・丹生にう・貴船(貴布祢)をいう。のち吉田・北野・広田の3社を加えて19社に拡大。→二十二社

じゅうろくしん‐ほう【十六進法】ジフ‥ハフ

16をひとまとめにして位くらいをあげる記数法。例えば、0・…・9・A・…・Fを16個の数として、コンピューターで用いる。

じゅうろく‐ぜんじん【十六善神】ジフ‥

般若経の護持を誓った16の夜叉神。十二神将に四天王を加えたものとする説もある。図像は大般若経を転読する法会の本尊とする。釈迦十六善神。

じゅうろく‐だいぼさつ【十六大菩薩】ジフ‥

金剛界曼荼羅を構成する16の主要な菩薩。金剛界四仏にそれぞれ四菩薩が配される。

じゅうろく‐だんご【十六団子】ジフ‥

3月16日と11月16日とに、団子を16個神に供える風習。東日本に多く、3月は神が山から田へ下りてくるのを迎え、11月は神が山へ帰るのを送るものという。

じゅうろく‐ミリ【十六ミリ】ジフ‥

16ミリメートル幅の写真フィルム。また、それを使用する撮影機・映写機。

じゅうろく‐むさし【十六六指・十六武蔵】ジフ‥

遊戯の一つ。もとは博戯ばくぎ、後世、正月などの家庭遊戯となる。親石1個、子石16個を用い、盤図の上に、中央に親石、外郭に子石16を並べる。親から動いて二つの子石の間に割り込めばその左右の子石は死に、子石から動いて親石を囲んで動けなくすれば親石の負けとなる。十六目石。十六さすがり。さすがり。弁慶むさし。むさし。牛追いにっさ。〈[季]新年〉

十六六指

じゅう‐ろく【重禄】ヂユウ‥

重い知行。多い俸禄。

じゅうろく‐ささげ【十六大角豆・十六豇豆】ジフ‥

ササゲの一変種。蔓性で、莢さやは細長く、30センチメートル以上。淡緑色で先端は淡紫色。16〜18個の種子を蔵し、食用。十八ササゲ(関西)。ナガササゲ。〈[季]秋〉

じゅうろく‐しゃ【十六社】ジフ‥

平安時代、奉幣のために定められた畿内の名社、すなわち伊勢・石清水・賀茂・松尾まつのお・平野・稲荷・春日・大原野・大神おおみわ・石上いそのかみ・大和おおやまと・広瀬・竜田・住吉・丹生にう・貴船(貴布祢)をいう。のち吉田・北野・広田の3社を加えて19社に拡大。→二十二社

じゅうろくしん‐ほう【十六進法】ジフ‥ハフ

16をひとまとめにして位くらいをあげる記数法。例えば、0・…・9・A・…・Fを16個の数として、コンピューターで用いる。

じゅうろく‐ぜんじん【十六善神】ジフ‥

般若経の護持を誓った16の夜叉神。十二神将に四天王を加えたものとする説もある。図像は大般若経を転読する法会の本尊とする。釈迦十六善神。

じゅうろく‐だいぼさつ【十六大菩薩】ジフ‥

金剛界曼荼羅を構成する16の主要な菩薩。金剛界四仏にそれぞれ四菩薩が配される。

じゅうろく‐だんご【十六団子】ジフ‥

3月16日と11月16日とに、団子を16個神に供える風習。東日本に多く、3月は神が山から田へ下りてくるのを迎え、11月は神が山へ帰るのを送るものという。

じゅうろく‐ミリ【十六ミリ】ジフ‥

16ミリメートル幅の写真フィルム。また、それを使用する撮影機・映写機。

じゅうろく‐むさし【十六六指・十六武蔵】ジフ‥

遊戯の一つ。もとは博戯ばくぎ、後世、正月などの家庭遊戯となる。親石1個、子石16個を用い、盤図の上に、中央に親石、外郭に子石16を並べる。親から動いて二つの子石の間に割り込めばその左右の子石は死に、子石から動いて親石を囲んで動けなくすれば親石の負けとなる。十六目石。十六さすがり。さすがり。弁慶むさし。むさし。牛追いにっさ。〈[季]新年〉

十六六指

じゅうろく‐や【十六夜】ジフ‥

陰暦16日の夜。いざよい。既望。

じゅうろく‐らかん【十六羅漢】ジフ‥

〔仏〕[法住記]永くこの世に在住して正法を護持するという16人の羅漢。平安時代に請来され、後に主に禅宗において受容された。賓度羅跋囉惰闍びんどらばらだじゃ・迦諾迦伐蹉かにゃかばっさ・迦諾迦跋釐堕闍かにゃかばつりだじゃ・蘇頻陀そびんだ・諾矩羅なくら・跋陀羅ばだら・迦理迦かりか・伐闍羅弗多羅ばじゃらほったら・戍博迦じゅはくか・半託迦はんたか・囉怙羅らごら・那伽犀那なかさいな・因掲陀いんかだ・伐那婆斯ばなばし・阿氏多あした・注荼半託迦ちゅうだはんたか。→十八羅漢

じゅうろっ‐かん【十六観】ジフロククワン

〔仏〕[観無量寿経]阿弥陀如来の浄土に往生するために修する16種の観法、すなわち日想観・水想観・地想じそう観・宝樹観・宝池観・宝楼観・華座観・像想観・真身観・観音観・勢至観・普観・雑想観・上輩観・中輩観・下輩観。前の13観を定善、後の3観を散善という。十六観法。十六想観。

じゅうろっこくしゅんじゅう【十六国春秋】ジフロク‥ジウ

五胡十六国に関する史書。原刊本は100巻または120巻といわれる。北魏の崔鴻の撰というが、現行本100巻は明の屠喬孫と項琳との偽作。

しゅう‐ろん【宗論】

〔仏〕

①経の宗旨を総括して論じたもの。

②宗派間で、教義上の優劣または真偽について行う議論。宗派間の論争。法論。

しゅうろん【宗論】

狂言。浄土僧と法華僧が宗旨の優劣を争い、題目・念仏を勤めるうちに、互いにとり違えて唱える。

しゅう‐ろん【修論】シウ‥

修士論文の略。修士の学位を得るために提出する論文。

しゅう‐ろん【衆論】

多くの人の議論・意見。

しゅう‐わい【収賄】シウ‥

賄賂を受け取ること。↔贈賄。

⇒しゅうわい‐ざい【収賄罪】

しゅう‐わい【醜穢】シウ‥

みにくく、けがらわしいようす。不愉快に感ずるほど、きたならしいようす。醜悪。中村正直、西国立志編「言行の醜悪なるこそ、人を―になすべけれ」

しゅうわい‐ざい【収賄罪】シウ‥

公務員・仲裁人が、職務に関して賄賂を収受・要求・約束する罪。

⇒しゅう‐わい【収賄】

じゅう‐わく【十惑】ジフ‥

〔仏〕10の煩悩。身・辺・邪・見取・戒禁取の五利使(鋭利な煩悩)と、貪・瞋・痴・慢・疑の五鈍使(惑いの鈍い煩悩)。十使。→五見

じゅうわん‐るい【十腕類】ジフ‥

軟体動物のイカ亜綱のこと。腕を5対もつことによる。→いか

じゅうろく‐や【十六夜】ジフ‥

陰暦16日の夜。いざよい。既望。

じゅうろく‐らかん【十六羅漢】ジフ‥

〔仏〕[法住記]永くこの世に在住して正法を護持するという16人の羅漢。平安時代に請来され、後に主に禅宗において受容された。賓度羅跋囉惰闍びんどらばらだじゃ・迦諾迦伐蹉かにゃかばっさ・迦諾迦跋釐堕闍かにゃかばつりだじゃ・蘇頻陀そびんだ・諾矩羅なくら・跋陀羅ばだら・迦理迦かりか・伐闍羅弗多羅ばじゃらほったら・戍博迦じゅはくか・半託迦はんたか・囉怙羅らごら・那伽犀那なかさいな・因掲陀いんかだ・伐那婆斯ばなばし・阿氏多あした・注荼半託迦ちゅうだはんたか。→十八羅漢

じゅうろっ‐かん【十六観】ジフロククワン

〔仏〕[観無量寿経]阿弥陀如来の浄土に往生するために修する16種の観法、すなわち日想観・水想観・地想じそう観・宝樹観・宝池観・宝楼観・華座観・像想観・真身観・観音観・勢至観・普観・雑想観・上輩観・中輩観・下輩観。前の13観を定善、後の3観を散善という。十六観法。十六想観。

じゅうろっこくしゅんじゅう【十六国春秋】ジフロク‥ジウ

五胡十六国に関する史書。原刊本は100巻または120巻といわれる。北魏の崔鴻の撰というが、現行本100巻は明の屠喬孫と項琳との偽作。

しゅう‐ろん【宗論】

〔仏〕

①経の宗旨を総括して論じたもの。

②宗派間で、教義上の優劣または真偽について行う議論。宗派間の論争。法論。

しゅうろん【宗論】

狂言。浄土僧と法華僧が宗旨の優劣を争い、題目・念仏を勤めるうちに、互いにとり違えて唱える。

しゅう‐ろん【修論】シウ‥

修士論文の略。修士の学位を得るために提出する論文。

しゅう‐ろん【衆論】

多くの人の議論・意見。

しゅう‐わい【収賄】シウ‥

賄賂を受け取ること。↔贈賄。

⇒しゅうわい‐ざい【収賄罪】

しゅう‐わい【醜穢】シウ‥

みにくく、けがらわしいようす。不愉快に感ずるほど、きたならしいようす。醜悪。中村正直、西国立志編「言行の醜悪なるこそ、人を―になすべけれ」

しゅうわい‐ざい【収賄罪】シウ‥

公務員・仲裁人が、職務に関して賄賂を収受・要求・約束する罪。

⇒しゅう‐わい【収賄】

じゅう‐わく【十惑】ジフ‥

〔仏〕10の煩悩。身・辺・邪・見取・戒禁取の五利使(鋭利な煩悩)と、貪・瞋・痴・慢・疑の五鈍使(惑いの鈍い煩悩)。十使。→五見

じゅうわん‐るい【十腕類】ジフ‥

軟体動物のイカ亜綱のこと。腕を5対もつことによる。→いか

じゅう‐ろく【重禄】ヂユウ‥

重い知行。多い俸禄。

じゅうろく‐ささげ【十六大角豆・十六豇豆】ジフ‥

ササゲの一変種。蔓性で、莢さやは細長く、30センチメートル以上。淡緑色で先端は淡紫色。16〜18個の種子を蔵し、食用。十八ササゲ(関西)。ナガササゲ。〈[季]秋〉

じゅうろく‐しゃ【十六社】ジフ‥

平安時代、奉幣のために定められた畿内の名社、すなわち伊勢・石清水・賀茂・松尾まつのお・平野・稲荷・春日・大原野・大神おおみわ・石上いそのかみ・大和おおやまと・広瀬・竜田・住吉・丹生にう・貴船(貴布祢)をいう。のち吉田・北野・広田の3社を加えて19社に拡大。→二十二社

じゅうろくしん‐ほう【十六進法】ジフ‥ハフ

16をひとまとめにして位くらいをあげる記数法。例えば、0・…・9・A・…・Fを16個の数として、コンピューターで用いる。

じゅうろく‐ぜんじん【十六善神】ジフ‥

般若経の護持を誓った16の夜叉神。十二神将に四天王を加えたものとする説もある。図像は大般若経を転読する法会の本尊とする。釈迦十六善神。

じゅうろく‐だいぼさつ【十六大菩薩】ジフ‥

金剛界曼荼羅を構成する16の主要な菩薩。金剛界四仏にそれぞれ四菩薩が配される。

じゅうろく‐だんご【十六団子】ジフ‥

3月16日と11月16日とに、団子を16個神に供える風習。東日本に多く、3月は神が山から田へ下りてくるのを迎え、11月は神が山へ帰るのを送るものという。

じゅうろく‐ミリ【十六ミリ】ジフ‥

16ミリメートル幅の写真フィルム。また、それを使用する撮影機・映写機。

じゅうろく‐むさし【十六六指・十六武蔵】ジフ‥

遊戯の一つ。もとは博戯ばくぎ、後世、正月などの家庭遊戯となる。親石1個、子石16個を用い、盤図の上に、中央に親石、外郭に子石16を並べる。親から動いて二つの子石の間に割り込めばその左右の子石は死に、子石から動いて親石を囲んで動けなくすれば親石の負けとなる。十六目石。十六さすがり。さすがり。弁慶むさし。むさし。牛追いにっさ。〈[季]新年〉

十六六指

じゅう‐ろく【重禄】ヂユウ‥

重い知行。多い俸禄。

じゅうろく‐ささげ【十六大角豆・十六豇豆】ジフ‥

ササゲの一変種。蔓性で、莢さやは細長く、30センチメートル以上。淡緑色で先端は淡紫色。16〜18個の種子を蔵し、食用。十八ササゲ(関西)。ナガササゲ。〈[季]秋〉

じゅうろく‐しゃ【十六社】ジフ‥

平安時代、奉幣のために定められた畿内の名社、すなわち伊勢・石清水・賀茂・松尾まつのお・平野・稲荷・春日・大原野・大神おおみわ・石上いそのかみ・大和おおやまと・広瀬・竜田・住吉・丹生にう・貴船(貴布祢)をいう。のち吉田・北野・広田の3社を加えて19社に拡大。→二十二社

じゅうろくしん‐ほう【十六進法】ジフ‥ハフ

16をひとまとめにして位くらいをあげる記数法。例えば、0・…・9・A・…・Fを16個の数として、コンピューターで用いる。

じゅうろく‐ぜんじん【十六善神】ジフ‥

般若経の護持を誓った16の夜叉神。十二神将に四天王を加えたものとする説もある。図像は大般若経を転読する法会の本尊とする。釈迦十六善神。

じゅうろく‐だいぼさつ【十六大菩薩】ジフ‥

金剛界曼荼羅を構成する16の主要な菩薩。金剛界四仏にそれぞれ四菩薩が配される。

じゅうろく‐だんご【十六団子】ジフ‥

3月16日と11月16日とに、団子を16個神に供える風習。東日本に多く、3月は神が山から田へ下りてくるのを迎え、11月は神が山へ帰るのを送るものという。

じゅうろく‐ミリ【十六ミリ】ジフ‥

16ミリメートル幅の写真フィルム。また、それを使用する撮影機・映写機。

じゅうろく‐むさし【十六六指・十六武蔵】ジフ‥

遊戯の一つ。もとは博戯ばくぎ、後世、正月などの家庭遊戯となる。親石1個、子石16個を用い、盤図の上に、中央に親石、外郭に子石16を並べる。親から動いて二つの子石の間に割り込めばその左右の子石は死に、子石から動いて親石を囲んで動けなくすれば親石の負けとなる。十六目石。十六さすがり。さすがり。弁慶むさし。むさし。牛追いにっさ。〈[季]新年〉

十六六指

じゅうろく‐や【十六夜】ジフ‥

陰暦16日の夜。いざよい。既望。

じゅうろく‐らかん【十六羅漢】ジフ‥

〔仏〕[法住記]永くこの世に在住して正法を護持するという16人の羅漢。平安時代に請来され、後に主に禅宗において受容された。賓度羅跋囉惰闍びんどらばらだじゃ・迦諾迦伐蹉かにゃかばっさ・迦諾迦跋釐堕闍かにゃかばつりだじゃ・蘇頻陀そびんだ・諾矩羅なくら・跋陀羅ばだら・迦理迦かりか・伐闍羅弗多羅ばじゃらほったら・戍博迦じゅはくか・半託迦はんたか・囉怙羅らごら・那伽犀那なかさいな・因掲陀いんかだ・伐那婆斯ばなばし・阿氏多あした・注荼半託迦ちゅうだはんたか。→十八羅漢

じゅうろっ‐かん【十六観】ジフロククワン

〔仏〕[観無量寿経]阿弥陀如来の浄土に往生するために修する16種の観法、すなわち日想観・水想観・地想じそう観・宝樹観・宝池観・宝楼観・華座観・像想観・真身観・観音観・勢至観・普観・雑想観・上輩観・中輩観・下輩観。前の13観を定善、後の3観を散善という。十六観法。十六想観。

じゅうろっこくしゅんじゅう【十六国春秋】ジフロク‥ジウ

五胡十六国に関する史書。原刊本は100巻または120巻といわれる。北魏の崔鴻の撰というが、現行本100巻は明の屠喬孫と項琳との偽作。

しゅう‐ろん【宗論】

〔仏〕

①経の宗旨を総括して論じたもの。

②宗派間で、教義上の優劣または真偽について行う議論。宗派間の論争。法論。

しゅうろん【宗論】

狂言。浄土僧と法華僧が宗旨の優劣を争い、題目・念仏を勤めるうちに、互いにとり違えて唱える。

しゅう‐ろん【修論】シウ‥

修士論文の略。修士の学位を得るために提出する論文。

しゅう‐ろん【衆論】

多くの人の議論・意見。

しゅう‐わい【収賄】シウ‥

賄賂を受け取ること。↔贈賄。

⇒しゅうわい‐ざい【収賄罪】

しゅう‐わい【醜穢】シウ‥

みにくく、けがらわしいようす。不愉快に感ずるほど、きたならしいようす。醜悪。中村正直、西国立志編「言行の醜悪なるこそ、人を―になすべけれ」

しゅうわい‐ざい【収賄罪】シウ‥

公務員・仲裁人が、職務に関して賄賂を収受・要求・約束する罪。

⇒しゅう‐わい【収賄】

じゅう‐わく【十惑】ジフ‥

〔仏〕10の煩悩。身・辺・邪・見取・戒禁取の五利使(鋭利な煩悩)と、貪・瞋・痴・慢・疑の五鈍使(惑いの鈍い煩悩)。十使。→五見

じゅうわん‐るい【十腕類】ジフ‥

軟体動物のイカ亜綱のこと。腕を5対もつことによる。→いか

じゅうろく‐や【十六夜】ジフ‥

陰暦16日の夜。いざよい。既望。

じゅうろく‐らかん【十六羅漢】ジフ‥

〔仏〕[法住記]永くこの世に在住して正法を護持するという16人の羅漢。平安時代に請来され、後に主に禅宗において受容された。賓度羅跋囉惰闍びんどらばらだじゃ・迦諾迦伐蹉かにゃかばっさ・迦諾迦跋釐堕闍かにゃかばつりだじゃ・蘇頻陀そびんだ・諾矩羅なくら・跋陀羅ばだら・迦理迦かりか・伐闍羅弗多羅ばじゃらほったら・戍博迦じゅはくか・半託迦はんたか・囉怙羅らごら・那伽犀那なかさいな・因掲陀いんかだ・伐那婆斯ばなばし・阿氏多あした・注荼半託迦ちゅうだはんたか。→十八羅漢

じゅうろっ‐かん【十六観】ジフロククワン

〔仏〕[観無量寿経]阿弥陀如来の浄土に往生するために修する16種の観法、すなわち日想観・水想観・地想じそう観・宝樹観・宝池観・宝楼観・華座観・像想観・真身観・観音観・勢至観・普観・雑想観・上輩観・中輩観・下輩観。前の13観を定善、後の3観を散善という。十六観法。十六想観。

じゅうろっこくしゅんじゅう【十六国春秋】ジフロク‥ジウ

五胡十六国に関する史書。原刊本は100巻または120巻といわれる。北魏の崔鴻の撰というが、現行本100巻は明の屠喬孫と項琳との偽作。

しゅう‐ろん【宗論】

〔仏〕

①経の宗旨を総括して論じたもの。

②宗派間で、教義上の優劣または真偽について行う議論。宗派間の論争。法論。

しゅうろん【宗論】

狂言。浄土僧と法華僧が宗旨の優劣を争い、題目・念仏を勤めるうちに、互いにとり違えて唱える。

しゅう‐ろん【修論】シウ‥

修士論文の略。修士の学位を得るために提出する論文。

しゅう‐ろん【衆論】

多くの人の議論・意見。

しゅう‐わい【収賄】シウ‥

賄賂を受け取ること。↔贈賄。

⇒しゅうわい‐ざい【収賄罪】

しゅう‐わい【醜穢】シウ‥

みにくく、けがらわしいようす。不愉快に感ずるほど、きたならしいようす。醜悪。中村正直、西国立志編「言行の醜悪なるこそ、人を―になすべけれ」

しゅうわい‐ざい【収賄罪】シウ‥

公務員・仲裁人が、職務に関して賄賂を収受・要求・約束する罪。

⇒しゅう‐わい【収賄】

じゅう‐わく【十惑】ジフ‥

〔仏〕10の煩悩。身・辺・邪・見取・戒禁取の五利使(鋭利な煩悩)と、貪・瞋・痴・慢・疑の五鈍使(惑いの鈍い煩悩)。十使。→五見

じゅうわん‐るい【十腕類】ジフ‥

軟体動物のイカ亜綱のこと。腕を5対もつことによる。→いか

広辞苑に「聚斂」で始まるの検索結果 1-2。