複数辞典一括検索+![]()

![]()

ぐう【隅】🔗⭐🔉

ぐう【隅】

大隅国おおすみのくにの略。

ぐう‐かく【隅角】🔗⭐🔉

ぐう‐かく【隅角】

すみ。かど。

○食うか食われるかくうかくわれるか

相手を倒すか相手に倒されるか。命がけの争いにいう。

⇒く・う【食う・喰う】

すだ‐はちまんぐう【隅田八幡宮】🔗⭐🔉

すだ‐はちまんぐう【隅田八幡宮】

和歌山県橋本市隅田町にある元県社。祭神は誉田別尊ほむだわけのみことほか。癸未年(443年など諸説あり)の銘文を持つ銅製の人物画像鏡(国宝)を蔵する。

すま【隅】🔗⭐🔉

すま【隅】

スミの訛。山家集「播磨路や心の―に関据ゑていかで我身の恋をとどめん」

すみ‐あか【隅赤・角赤】🔗⭐🔉

すみ‐あか【隅赤・角赤】

四隅を雲形に高くして朱塗にし、他の部分を黒塗とした手箱。〈日葡辞書〉

すみ‐いし【隅石】🔗⭐🔉

すみ‐いし【隅石】

(quoin)石造・煉瓦造などの建物の出隅ですみ部分に積んだ石。隅角の補強を目的とし、大きめの石が用いられる。

すみ‐いれ【隅入】🔗⭐🔉

すみ‐いれ【隅入】

隅入角の略。

⇒すみいれ‐かく【隅入角】

すみいれ‐かく【隅入角】🔗⭐🔉

すみいれ‐かく【隅入角】

方形の四隅に少しのくぼみをつけた形。

⇒すみ‐いれ【隅入】

すみ‐かく【隅角】🔗⭐🔉

すみ‐かく【隅角】

(→)隅切角すみきりかくに同じ。

すみ‐がわら【隅瓦】‥ガハラ🔗⭐🔉

すみ‐がわら【隅瓦】‥ガハラ

屋根の隅の軒先に用いる瓦。

すみ‐ぎ【隅木・桷】🔗⭐🔉

すみ‐ぎ【隅木・桷】

隅棟すみむねの下にあって、棰たるきの上端を受ける木。〈倭名類聚鈔10〉

すみ‐きり【隅切】🔗⭐🔉

すみ‐きり【隅切】

隅切角の略。

⇒すみきり‐かく【隅切角】

⇒すみきり‐げた【隅切下駄】

すみきり‐かく【隅切角】🔗⭐🔉

すみきり‐かく【隅切角】

方形の四隅を削り落とした形。隅角。隅切。

⇒すみ‐きり【隅切】

すみきり‐げた【隅切下駄】🔗⭐🔉

すみきり‐げた【隅切下駄】

台を隅切角にした下駄。

⇒すみ‐きり【隅切】

すみ‐さす【隅扠首】🔗⭐🔉

すみ‐さす【隅扠首】

建物の隅から縁桁えんげたに45度の角度で突き出した隅木。縁隅木。

隅扠首

すみ‐ずみ【隅隅】🔗⭐🔉

すみ‐ずみ【隅隅】

方々の隅。ここかしこの隅。また、あらゆる方面。「全国―に知れわたっている」「―まで知り尽くす」

すみだ‐がわ【隅田川】‥ガハ🔗⭐🔉

すみだ‐がわ【隅田川】‥ガハ

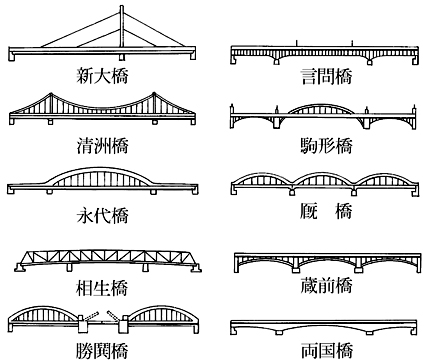

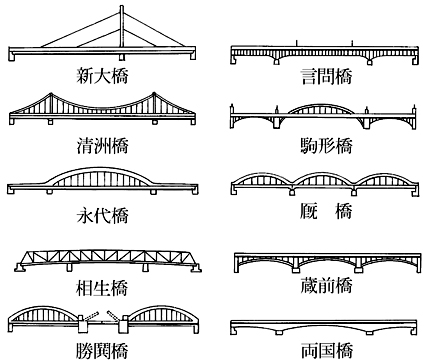

①(古く墨田川・角田河とも書いた)東京都市街地東部を流れて東京湾に注ぐ川。もと荒川の下流。広義には岩淵水門から、通常は墨田区鐘ヶ淵から河口までをいい、流域には著名な橋が多く架かる。隅田公園がある東岸の堤を隅田堤(墨堤)といい、古来桜の名所。大川。→荒川。

隅田川に架かる主な橋

隅田川と桜(橋は桜橋)

提供:東京都

隅田川と桜(橋は桜橋)

提供:東京都

隅田川花火大会

提供:東京都

隅田川花火大会

提供:東京都

隅田川(吾妻橋上流から望む)

提供:東京都

隅田川(吾妻橋上流から望む)

提供:東京都

②㋐能。観世元雅作の狂女物。人買いに誘拐された愛児梅若丸を狂い尋ねて都から下った女が、隅田川でわが子の死を知り、その後世を弔い悲しむ。

㋑㋐に取材した浄瑠璃・歌舞伎。近松門左衛門作「双生ふたご隅田川」など。

㋒㋐に取材した長唄・常磐津・河東・一中・清元の曲名。

⇒すみだがわ‐やき【隅田川焼】

②㋐能。観世元雅作の狂女物。人買いに誘拐された愛児梅若丸を狂い尋ねて都から下った女が、隅田川でわが子の死を知り、その後世を弔い悲しむ。

㋑㋐に取材した浄瑠璃・歌舞伎。近松門左衛門作「双生ふたご隅田川」など。

㋒㋐に取材した長唄・常磐津・河東・一中・清元の曲名。

⇒すみだがわ‐やき【隅田川焼】

隅田川と桜(橋は桜橋)

提供:東京都

隅田川と桜(橋は桜橋)

提供:東京都

隅田川花火大会

提供:東京都

隅田川花火大会

提供:東京都

隅田川(吾妻橋上流から望む)

提供:東京都

隅田川(吾妻橋上流から望む)

提供:東京都

②㋐能。観世元雅作の狂女物。人買いに誘拐された愛児梅若丸を狂い尋ねて都から下った女が、隅田川でわが子の死を知り、その後世を弔い悲しむ。

㋑㋐に取材した浄瑠璃・歌舞伎。近松門左衛門作「双生ふたご隅田川」など。

㋒㋐に取材した長唄・常磐津・河東・一中・清元の曲名。

⇒すみだがわ‐やき【隅田川焼】

②㋐能。観世元雅作の狂女物。人買いに誘拐された愛児梅若丸を狂い尋ねて都から下った女が、隅田川でわが子の死を知り、その後世を弔い悲しむ。

㋑㋐に取材した浄瑠璃・歌舞伎。近松門左衛門作「双生ふたご隅田川」など。

㋒㋐に取材した長唄・常磐津・河東・一中・清元の曲名。

⇒すみだがわ‐やき【隅田川焼】

すみだがわ‐やき【隅田川焼】‥ガハ‥🔗⭐🔉

すみだがわ‐やき【隅田川焼】‥ガハ‥

江戸の隅田川東岸、向島の百花園で作られた陶器。文化(1804〜1818)の頃、百花園を開いた佐原菊塢さわらきくうの創始。都鳥を模した香合、皿・茶碗などを焼いた。

⇒すみだ‐がわ【隅田川】

すみ‐だな【角棚・隅棚】🔗⭐🔉

すみ‐だな【角棚・隅棚】

①部屋の一隅にすえつけた棚。

②茶室の隅につった棚。釣棚。

すみ‐ちがい【隅違い】‥チガヒ🔗⭐🔉

すみ‐ちがい【隅違い】‥チガヒ

方形の地域の隅から隅へわたした線。対角線。すみちがえ。すじかい。

すみ‐ちがえ【隅違え】‥チガヘ🔗⭐🔉

すみ‐ちがえ【隅違え】‥チガヘ

(→)「すみちがい」に同じ。

すみっ‐こ【隅っこ】🔗⭐🔉

すみっ‐こ【隅っこ】

(コは接尾語)すみ。

すみ‐と【隅斗・角斗】🔗⭐🔉

すみ‐と【隅斗・角斗】

〔建〕(隅にあるからいう)(→)鬼斗おにとに同じ。

○隅に置けないすみにおけない🔗⭐🔉

○隅に置けないすみにおけない

思いのほかに技量・才能があってあなどり難い。案外、世間を知っていて油断ができない。浮世床2「銭右衛門さんも隅には置けねへぜ」

⇒すみ【隅・角】

すみ‐ぬ・く【角抜く】

〔他四〕

前髪の額の生えぎわを抜いて角すみをつくる。角を入る。懐硯ふところすずり「所の若者の―・いてゐるなど」

すみ‐ぬり【墨塗り】

(新潟県で)「墨付け正月」のこと。

⇒すみぬり‐きょうかしょ【墨塗り教科書】

すみぬり【墨塗】

狂言。帰国する大名が女のもとへ暇乞いとまごいに行くと、女は水で目をぬらし泣きまねをする。太郎冠者が水と墨とを替えたのを知らず、また塗って真っ黒になる。「墨塗女」とも。

すみぬり‐きょうかしょ【墨塗り教科書】‥ケウクワ‥

不適切な箇所を墨で塗抹した教科書。第二次大戦直後、占領軍の指示などによって、国民学校・中等学校・青年学校等の教科書の中で軍国主義・侵略戦争・天皇制・国家神道を鼓吹する部分に墨を塗ったものをいう。

⇒すみ‐ぬり【墨塗り】

すみのえ【住吉・墨江】

「すみよし」の古称。

⇒すみのえ‐の‐かみ【住吉神・墨江神】

すみのえ‐の‐かみ【住吉神・墨江神】

大阪の住吉すみよし神社の祭神である表筒男命うわづつのおのみこと・中筒男命なかづつのおのみこと・底筒男命そこづつのおのみことの三神。伊弉諾尊いざなきのみことが筑紫の檍原あはきはらで、禊みそぎをした時に生まれたという。航海の神、また和歌の神とされる。すみよしのかみ。

⇒すみのえ【住吉・墨江】

すみ‐の‐おしき【隅の折敷】‥ヲ‥

四隅を切った折敷。隅すみ。

すみのくら【角倉】

(嵯峨角倉の近傍に住んだからいう)了以を祖とする江戸時代の豪商。本姓、吉田氏。

⇒すみのくら‐そあん【角倉素庵】

⇒すみのくら‐ぶね【角倉船】

⇒すみのくら‐ぼん【角倉本】

⇒すみのくら‐りゅう【角倉流】

⇒すみのくら‐りょうい【角倉了以】

すみのくら‐そあん【角倉素庵】

江戸初期の京都の豪商・学者・書家。了以の長男。名は与一。諱いみな、玄之はるゆきのち貞順。藤原惺窩の門人。書を本阿弥光悦に学んで一家を成す(角倉流)。父の朱印船貿易・土木事業に協力。嵯峨本(角倉本)の刊行に関与。(1571〜1632)

⇒すみのくら【角倉】

すみのくら‐ぶね【角倉船】

江戸初期、角倉了以・素庵が安南などと通商するため、朱印状を受けた貿易船。

⇒すみのくら【角倉】

すみのくら‐ぼん【角倉本】

(→)嵯峨本さがぼんの別称。

⇒すみのくら【角倉】

すみのくら‐りゅう【角倉流】‥リウ

角倉素庵を祖とする和様書道の一派。光悦流から分かれたもの。嵯峨流。

⇒すみのくら【角倉】

すみのくら‐りょうい【角倉了以】‥レウ‥

安土桃山・江戸初期の豪商・土木家。名は光好。洛西嵯峨に住む。算数・地理を学び、安南・東京トンキンに朱印船(角倉船)を派遣して貿易を営む。嵯峨の大堰川おおいがわ・富士川・天竜川の水路を開き、また、京都に高瀬川を開削。(1554〜1614)

⇒すみのくら【角倉】

すみ‐の‐ころも【墨の衣】

(→)墨染衣すみぞめごろもに同じ。

すみ‐の‐たもと【墨の袂】

(→)墨染衣すみぞめごろもに同じ。

すみ‐の‐つか【墨の柄】

(→)墨柄すみづかに同じ。

すみ‐のぼ・る【澄み昇る】

〔自四〕

①月が高く澄んで昇る。頼政集「―・る月の光に横ぎれて」

②音調が澄んで高く響く。源氏物語椎本「笛を…これは―・りて事々しき気けの添ひたるは」

すみ‐の‐もち【隅の餅】

新築棟上げ祝いの際、中央部から家の四隅に向かい、あるいは四隅から外部に向かって投げる大きな餅。四隅餅よすみもち。角餅かどもち。

すみ‐の‐おしき【隅の折敷】‥ヲ‥🔗⭐🔉

すみ‐の‐おしき【隅の折敷】‥ヲ‥

四隅を切った折敷。隅すみ。

すみ‐の‐もち【隅の餅】🔗⭐🔉

すみ‐の‐もち【隅の餅】

新築棟上げ祝いの際、中央部から家の四隅に向かい、あるいは四隅から外部に向かって投げる大きな餅。四隅餅よすみもち。角餅かどもち。

○墨は餓鬼に磨らせ、筆は鬼に持たせよすみはがきにすらせふではおににもたせよ

墨をする時には、なるべく力を入れないようにし、一度筆をとったら、力をこめて勢いよく書くのがよい。

⇒すみ【墨】

すみ‐むね【隅棟】🔗⭐🔉

すみ‐むね【隅棟】

屋根の隅に向かって作られた勾配こうばいのある棟。寄棟造・入母屋造・方形造ほうぎょうづくりの棟の類。

すみや【隅谷】🔗⭐🔉

すみや【隅谷】

姓氏の一つ。

⇒すみや‐みきお【隅谷三喜男】

すみや‐みきお【隅谷三喜男】‥ヲ🔗⭐🔉

すみや‐みきお【隅谷三喜男】‥ヲ

労働経済学者。東京生れ。東大卒、同教授。社会政策や労働経済論を研究。著「日本賃労働史論」「労働経済論」。(1916〜2003)

⇒すみや【隅谷】

[漢]隅🔗⭐🔉

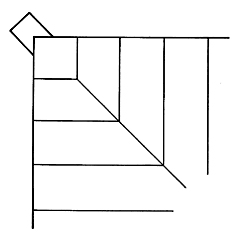

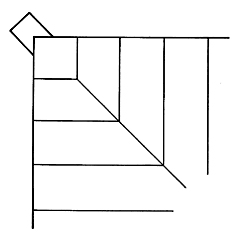

隅 字形

筆順

筆順

〔阝(左)部9画/12画/常用/2289・3679〕

〔音〕グウ(慣) グ(呉)(漢)

〔訓〕すみ

[意味]

①すみ。かたすみ。はし。かど。「一隅・四隅・辺隅・東北隅」

②「大隅おおすみ国」の略。「隅州」

[解字]

形声。「阝」(=おか)+音符「禺」(=曲がる)。山のまがりこんだ所の意。

〔阝(左)部9画/12画/常用/2289・3679〕

〔音〕グウ(慣) グ(呉)(漢)

〔訓〕すみ

[意味]

①すみ。かたすみ。はし。かど。「一隅・四隅・辺隅・東北隅」

②「大隅おおすみ国」の略。「隅州」

[解字]

形声。「阝」(=おか)+音符「禺」(=曲がる)。山のまがりこんだ所の意。

筆順

筆順

〔阝(左)部9画/12画/常用/2289・3679〕

〔音〕グウ(慣) グ(呉)(漢)

〔訓〕すみ

[意味]

①すみ。かたすみ。はし。かど。「一隅・四隅・辺隅・東北隅」

②「大隅おおすみ国」の略。「隅州」

[解字]

形声。「阝」(=おか)+音符「禺」(=曲がる)。山のまがりこんだ所の意。

〔阝(左)部9画/12画/常用/2289・3679〕

〔音〕グウ(慣) グ(呉)(漢)

〔訓〕すみ

[意味]

①すみ。かたすみ。はし。かど。「一隅・四隅・辺隅・東北隅」

②「大隅おおすみ国」の略。「隅州」

[解字]

形声。「阝」(=おか)+音符「禺」(=曲がる)。山のまがりこんだ所の意。

広辞苑に「隅」で始まるの検索結果 1-31。