複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (5)

のろ‐ま【鈍間・野呂松】🔗⭐🔉

のろ‐ま【鈍間・野呂松】

①「のろま人形」の略。

②愚鈍なこと。気のきかないこと。動作や頭の働きが遅いこと。また、そういう人。鹿の子餅「その母―の卵をのむと夢見て孕はらみしゆへにや、廿越へても古今のぬけ作」。「―な人」

⇒のろま‐いろ【鈍間色】

⇒のろま‐ざる【鈍間猿】

⇒のろま‐づかい【野呂松遣・野呂間遣】

⇒のろま‐にんぎょう【鈍間人形・野呂松人形】

のろま‐いろ【鈍間色】🔗⭐🔉

のろま‐いろ【鈍間色】

のろま人形の顔色のような、青黒い色。錦之裏「仕着せ布子の、よごれて黒光りに光るやつに、板じめの―になつた細帯をしめ」

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

のろま‐ざる【鈍間猿】🔗⭐🔉

のろま‐ざる【鈍間猿】

ロリスのこと。

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

のろま‐づかい【野呂松遣・野呂間遣】‥ヅカヒ🔗⭐🔉

のろま‐づかい【野呂松遣・野呂間遣】‥ヅカヒ

のろま人形をあやつって舞わす人。

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

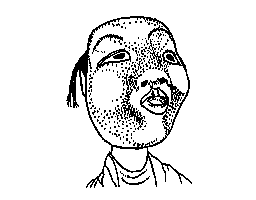

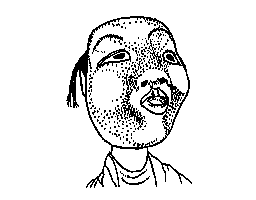

のろま‐にんぎょう【鈍間人形・野呂松人形】‥ギヤウ🔗⭐🔉

のろま‐にんぎょう【鈍間人形・野呂松人形】‥ギヤウ

1670年(寛文10)頃江戸の野呂松勘兵衛がつかい始めたという、青黒い変な顔をした道化人形。人形浄瑠璃のあいだに間あい狂言を演じた。佐渡に現存。曾呂間人形。

鈍間人形

のろま人形(佐渡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

のろま人形(佐渡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

のろま人形(佐渡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

のろま人形(佐渡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

大辞林の検索結果 (6)

のろ-ま【鈍間・野呂松】🔗⭐🔉

のろ-ま [0] 【鈍間・野呂松】

■一■ (名・形動)

〔■二■の意から〕

(1)動作がにぶく,気がきかない・こと(さま)。そのような人にもいう。「―な男」

(2)「のろま色」の略。「銅杓子かして―にして返し/柳多留(初)」

■二■ (名)

「野呂松(ノロマ)人形」の略。

のろま-いろ【鈍間色】🔗⭐🔉

のろま-いろ 【鈍間色】

〔野呂松(ノロマ)人形の顔の色から〕

青黒い色。「板じめの―になつたほそおびをしめ/洒落本・青楼昼之世界錦之裏」

のろま-ざる【鈍間猿】🔗⭐🔉

のろま-ざる [4] 【鈍間猿】

⇒ロリス

のろま-づかい【野呂松遣い】🔗⭐🔉

のろま-づかい ―ヅカヒ [4] 【野呂松遣い】

野呂松人形を遣う人形遣い。寛文(1661-1673)・延宝(1673-1681)期の江戸和泉太夫芝居の野呂松勘兵衛や貞享(1684-1688)・元禄(1688-1704)期ののろま治兵衛が名高い。

のろま-にんぎょう【野呂松人形・野呂間人形】🔗⭐🔉

のろま-にんぎょう ―ギヤウ [4] 【野呂松人形・野呂間人形】

人形浄瑠璃の間(アイ)狂言として演じられた道化人形。頭が平たく顔の青黒い,卑しげな一人遣いの人形で,俗語を交えた狂言風の台詞(セリフ)で演じる。間狂言は1715年の「国性爺合戦」上演から除かれ,劇場からは脱落して現在は新潟県佐渡などにわずかに伝承されている。

→曾呂間(ソロマ)人形

野呂松人形

[図]

[図]

[図]

[図]

広辞苑+大辞林に「のろま」で始まるの検索結果。