複数辞典一括検索+![]()

![]()

伊藤仁斎 イトウジンサイ🔗⭐🔉

【伊藤仁斎】

イトウジンサイ〔日〕〈人名〉1627〜1705 江戸時代初期の儒学者。字アザナは源佐ゲンスケ、仁斎は号。朱熹シュキの儒学に対し、原始儒教に帰るという古義学を主唱し、京都の堀川に塾を開いた。著に『童子問』『語孟ゴモウ字義』『論語古義』『孟子古義』などがある。

伊藤東涯 イトウトウガイ🔗⭐🔉

【伊藤東涯】

イトウトウガイ〔日〕〈人名〉1670〜1736 江戸時代中期の儒学者。伊藤仁斎の長男。名は長胤ナガタネ、字アザナは原蔵、東涯は号。父のあとを継ぎ古義学を大成した。修辞・制度に詳しく、『制度通』のほか、著書が多い。

依投 イトウ🔗⭐🔉

【依投】

イトウ たよりにする。▽「投」は、一か所にとどまる。

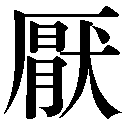

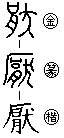

厭 いとう🔗⭐🔉

【厭】

14画 厂部

区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D

《音読み》

14画 厂部

区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D

《音読み》  エン(エム)

エン(エム)

/オン(オム)

/オン(オム) 〈y

〈y n〉/

n〉/ ヨウ(エフ)

ヨウ(エフ)

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)

《意味》

〉

《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)

《意味》

{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕

{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕

{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕

{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕

{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」

{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」

{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。

{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。

{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。

《解字》

{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。

《解字》

会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。

《単語家族》

壓(=圧。上からおさえつける)と同系。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。

《単語家族》

壓(=圧。上からおさえつける)と同系。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 厂部

区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D

《音読み》

14画 厂部

区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D

《音読み》  エン(エム)

エン(エム)

/オン(オム)

/オン(オム) 〈y

〈y n〉/

n〉/ ヨウ(エフ)

ヨウ(エフ)

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)

《意味》

〉

《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)

《意味》

{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕

{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕

{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕

{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕

{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」

{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」

{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。

{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。

{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。

《解字》

{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。

《解字》

会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。

《単語家族》

壓(=圧。上からおさえつける)と同系。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。

《単語家族》

壓(=圧。上からおさえつける)と同系。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

嫌 いとう🔗⭐🔉

【嫌】

13画 女部 [常用漢字]

区点=2389 16進=3779 シフトJIS=8C99

《常用音訓》ケン/ゲン/いや/きら…う

《音読み》 ケン(ケム)

13画 女部 [常用漢字]

区点=2389 16進=3779 シフトJIS=8C99

《常用音訓》ケン/ゲン/いや/きら…う

《音読み》 ケン(ケム) /ゲン(ゲム)

/ゲン(ゲム) 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 いや/きらう(きらふ)/いとう(いとふ)/うたがう(うたがふ)/きらい(きらひ)/うたがい(うたがひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 いや/きらう(きらふ)/いとう(いとふ)/うたがう(うたがふ)/きらい(きらひ)/うたがい(うたがひ)

《意味》

{動}きらう(キラフ)。いとう(イトフ)。いやがる。しぶる。憎みきらう。「嫌悪ケンオ」「大人故嫌遅=大人故ニ遅キヲ嫌フ」〔古楽府〕

{動}きらう(キラフ)。いとう(イトフ)。いやがる。しぶる。憎みきらう。「嫌悪ケンオ」「大人故嫌遅=大人故ニ遅キヲ嫌フ」〔古楽府〕

ケンス{動}うたがう(ウタガフ)。こうではないかと気を回して思う。悪いほうへと連想する。「嫌疑ケンギ」

ケンス{動}うたがう(ウタガフ)。こうではないかと気を回して思う。悪いほうへと連想する。「嫌疑ケンギ」

{名}きらい(キラヒ)。うたがい(ウタガヒ)。よくないことについてそうではないかと思われるふし。また、そう思う気持ち。「使民無嫌=民ヲシテ嫌無カラシム」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。兼ケンは、禾イネを二つ並べ持つ姿。いくつも連続する意を含む。嫌は「女+音符兼」で、女性にありがちな、あれこれと気がねし、思いが連続して実行をしぶることを示す。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}きらい(キラヒ)。うたがい(ウタガヒ)。よくないことについてそうではないかと思われるふし。また、そう思う気持ち。「使民無嫌=民ヲシテ嫌無カラシム」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。兼ケンは、禾イネを二つ並べ持つ姿。いくつも連続する意を含む。嫌は「女+音符兼」で、女性にありがちな、あれこれと気がねし、思いが連続して実行をしぶることを示す。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 女部 [常用漢字]

区点=2389 16進=3779 シフトJIS=8C99

《常用音訓》ケン/ゲン/いや/きら…う

《音読み》 ケン(ケム)

13画 女部 [常用漢字]

区点=2389 16進=3779 シフトJIS=8C99

《常用音訓》ケン/ゲン/いや/きら…う

《音読み》 ケン(ケム) /ゲン(ゲム)

/ゲン(ゲム) 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 いや/きらう(きらふ)/いとう(いとふ)/うたがう(うたがふ)/きらい(きらひ)/うたがい(うたがひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 いや/きらう(きらふ)/いとう(いとふ)/うたがう(うたがふ)/きらい(きらひ)/うたがい(うたがひ)

《意味》

{動}きらう(キラフ)。いとう(イトフ)。いやがる。しぶる。憎みきらう。「嫌悪ケンオ」「大人故嫌遅=大人故ニ遅キヲ嫌フ」〔古楽府〕

{動}きらう(キラフ)。いとう(イトフ)。いやがる。しぶる。憎みきらう。「嫌悪ケンオ」「大人故嫌遅=大人故ニ遅キヲ嫌フ」〔古楽府〕

ケンス{動}うたがう(ウタガフ)。こうではないかと気を回して思う。悪いほうへと連想する。「嫌疑ケンギ」

ケンス{動}うたがう(ウタガフ)。こうではないかと気を回して思う。悪いほうへと連想する。「嫌疑ケンギ」

{名}きらい(キラヒ)。うたがい(ウタガヒ)。よくないことについてそうではないかと思われるふし。また、そう思う気持ち。「使民無嫌=民ヲシテ嫌無カラシム」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。兼ケンは、禾イネを二つ並べ持つ姿。いくつも連続する意を含む。嫌は「女+音符兼」で、女性にありがちな、あれこれと気がねし、思いが連続して実行をしぶることを示す。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}きらい(キラヒ)。うたがい(ウタガヒ)。よくないことについてそうではないかと思われるふし。また、そう思う気持ち。「使民無嫌=民ヲシテ嫌無カラシム」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。兼ケンは、禾イネを二つ並べ持つ姿。いくつも連続する意を含む。嫌は「女+音符兼」で、女性にありがちな、あれこれと気がねし、思いが連続して実行をしぶることを示す。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

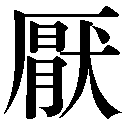

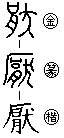

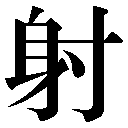

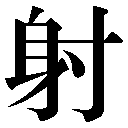

射 いとう🔗⭐🔉

【射】

10画 寸部 [六年]

区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB

《常用音訓》シャ/い…る

《音読み》

10画 寸部 [六年]

区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB

《常用音訓》シャ/い…る

《音読み》  シャ

シャ /ジャ

/ジャ 〈sh

〈sh 〉/

〉/ ヤ

ヤ

〈y

〈y 〉/

〉/ エキ

エキ /ヤク

/ヤク 《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)

《名付け》 い・いり

《意味》

《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)

《名付け》 い・いり

《意味》

{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕

{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕

{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕

{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕

{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」

{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」

「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」

{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」

「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。

《解字》

「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。

《解字》

会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。

《単語家族》

赦シャ(ゆるめる)

会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。

《単語家族》

赦シャ(ゆるめる) 捨(ゆるめて放す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

捨(ゆるめて放す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 寸部 [六年]

区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB

《常用音訓》シャ/い…る

《音読み》

10画 寸部 [六年]

区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB

《常用音訓》シャ/い…る

《音読み》  シャ

シャ /ジャ

/ジャ 〈sh

〈sh 〉/

〉/ ヤ

ヤ

〈y

〈y 〉/

〉/ エキ

エキ /ヤク

/ヤク 《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)

《名付け》 い・いり

《意味》

《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)

《名付け》 い・いり

《意味》

{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕

{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕

{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕

{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕

{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」

{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」

「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」

{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」

「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。

《解字》

「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。

《解字》

会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。

《単語家族》

赦シャ(ゆるめる)

会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。

《単語家族》

赦シャ(ゆるめる) 捨(ゆるめて放す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

捨(ゆるめて放す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

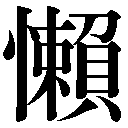

懶 いとう🔗⭐🔉

漢字源に「いとう」で始まるの検索結果 1-8。

19画

19画  部

区点=5681 16進=5871 シフトJIS=9CEF

《音読み》

部

区点=5681 16進=5871 シフトJIS=9CEF

《音読み》  n〉/

n〉/