複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (64)

さぶらい【侍】サブラヒ🔗⭐🔉

さぶらい【侍】サブラヒ

(サブラフの連用形から)

①主君のそば近く仕えること。また、その人。さぶらいびと。古今和歌集東歌「み―御笠と申せ」

②平安時代、親王・摂関・公卿家に仕えて家務を執行した者。多く五位・六位に叙せられた。

③武器をもって貴族の警固に任じた者。平安中期、禁中滝口たきぐち、院の北面ほくめん、東宮の帯刀たちはきなどの武士の称。

④「さぶらいどころ」の略。古今和歌集夏「―にてをのこどもの酒たうべけるに」

⑤(→)下侍しもさぶらいに同じ。源氏物語桐壺「―にまかで給ひて」

⑥⇒さむらい。

⇒さぶらい‐だいしょう【侍大将】

⇒さぶらい‐どころ【侍所】

⇒さぶらい‐な【侍名・候名】

⇒さぶらい‐びと【侍人】

⇒さぶらい‐わらわ【侍童】

さぶらい‐だいしょう【侍大将】サブラヒ‥シヤウ🔗⭐🔉

さぶらい‐だいしょう【侍大将】サブラヒ‥シヤウ

(サムライダイショウとも)侍の身分で一軍を指揮するもの。室町末期には、侍一組を率いたもの。「士大将」とも書く。平家物語8「源氏の方の―海野の弥平四郎」

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐つ・く【侍ひ付く】サブラヒ‥🔗⭐🔉

さぶらい‐つ・く【侍ひ付く】サブラヒ‥

〔自四〕

そば近く仕えてなじむ。和泉式部日記「かくて日ごろふれば、―・きて昼なども上にさぶらひて」

さぶらい‐な【侍名・候名】サブラヒ‥🔗⭐🔉

さぶらい‐な【侍名・候名】サブラヒ‥

禁中の下臈げろうの女房の呼び名。「ひさしき」「ゆりはな」の類。

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐びと【侍人】サブラヒ‥🔗⭐🔉

さぶらい‐びと【侍人】サブラヒ‥

貴人の側に仕える人。能因本枕草子正月寺にこもりたるは「―よびつけ、ものなどいひたるけはひ」

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐わらわ【侍童】サブラヒワラハ🔗⭐🔉

さぶらい‐わらわ【侍童】サブラヒワラハ

貴人の側に仕える小童。源氏物語夕顔「をかしげなる―の、姿このましう」

⇒さぶらい【侍】

さぶら・う【候ふ・侍ふ】サブラフ🔗⭐🔉

さぶら・う【候ふ・侍ふ】サブラフ

〔自四〕

(サモラウの転。じっとそばで見守り待機する意。「居り」「有り」の謙譲語、また、丁寧にいう語としても使われたが、鎌倉時代には、男性は「さうらふ」、女性は「さぶらふ」と使いわけていた(平曲指南抄)。室町時代には女性語として「さむらふ」も使われた)

①目上の人のそばに控える。古今和歌集序「―・ふ人々を召して、ことにつけつつ、歌を奉らしめ給ふ」

②目上の人のそばに近づく。参上する。伺う。源氏物語若紫「よぎりおはしましける由、只今なむ人申すに、おどろきながら―・ふべきを」

③(品物などが)身分の高い人の手もとにそなわる。枕草子93「御前に―・ふものは、御琴も御笛も、みなめづらしき名つきてぞある」

④「ある」「いる」の意を丁寧にいう語。主語が話し手または話し手側のものである場合には、へりくだる気持も含まれる。ございます。あります。竹取物語「いかなる所にかこの木は―・ひけむ」。源氏物語帚木「これより珍しき事は―・ひなむや」

⑤指定の「有り」の丁寧語。…ございます。…あります。源氏物語浮舟「荒き山越えになん侍れど、殊にほど遠くは―・はずなん」。更級日記「めづらかなる事に―・ふ」

⑥他の動詞や助動詞(「る」「らる」「す」「さす」など)の連用形に付いて、丁寧の意を添える。枕草子314「からい目を見―・ひつる。誰にかは愁へ申し侍らん」

さむらい【侍】サムラヒ🔗⭐🔉

さむらい【侍】サムラヒ

(サブラヒの転)

①(→)「さぶらい」に同じ。

②(「士」とも書く)武士。中世では一般庶民を意味する凡下ぼんげと区別される身分呼称で、騎馬・服装・刑罰などの面で特権的な扱いを受けた。江戸時代には幕府の旗本、諸藩の中小姓以上、また士農工商のうちの士身分の者を指す。

③転じて、なかなかの人物。「彼は大した―だ」

④近世初期、武士の奉公人の最上位。若党。

⑤侍所さむらいどころの略。

⇒さむらい‐えぼし【侍烏帽子】

⇒さむらい‐かたぎ【侍気質】

⇒さむらい‐ぎ【侍気】

⇒さむらい‐けがし【侍汚し】

⇒さむらい‐さい【サムライ債】

⇒さむらい‐しゅう【侍衆】

⇒さむらい‐だいしょう【侍大将】

⇒さむらい‐たいしょうぐん【侍大将軍】

⇒さむらい‐どころ【侍所】

⇒さむらい‐ほうし【侍法師】

⇒さむらい‐みょうが【侍冥加】

⇒さむらい‐みょうじ【侍名字】

⇒さむらい‐みょうり【侍冥利】

さむらい‐えぼし【侍烏帽子】サムラヒ‥🔗⭐🔉

さむらい‐えぼし【侍烏帽子】サムラヒ‥

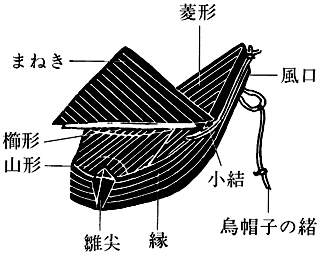

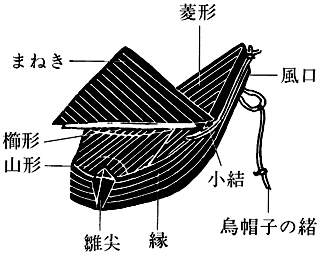

風折かざおり烏帽子よりもさらに細かく折り、巾子形こじがたの部分だけを残して畳んだもの。行動に便利なので武士などが好んで用いた。のち形式化し、巾子形がなくなり烏帽子留でとめた。折烏帽子。武家烏帽子。納豆烏帽子。

侍烏帽子

⇒さむらい【侍】

⇒さむらい【侍】

⇒さむらい【侍】

⇒さむらい【侍】

さむらい‐かたぎ【侍気質】サムラヒ‥🔗⭐🔉

さむらい‐かたぎ【侍気質】サムラヒ‥

武士らしい気性。格式ばったものがたい気性。さむらいぎ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐けがし【侍汚し】サムラヒ‥🔗⭐🔉

さむらい‐けがし【侍汚し】サムラヒ‥

武士の体面をけがすこと。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐しゅう【侍衆】サムラヒ‥🔗⭐🔉

さむらい‐しゅう【侍衆】サムラヒ‥

侍として仕えている人々。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐だいしょう【侍大将】サムラヒ‥シヤウ🔗⭐🔉

さむらい‐だいしょう【侍大将】サムラヒ‥シヤウ

(→)「さぶらいだいしょう」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒さむらい【侍】

さむらい‐たいしょうぐん【侍大将軍】サムラヒ‥シヤウ‥🔗⭐🔉

さむらい‐たいしょうぐん【侍大将軍】サムラヒ‥シヤウ‥

(→)侍さぶらい大将に同じ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐ほうし【侍法師】サムラヒホフ‥🔗⭐🔉

さむらい‐ほうし【侍法師】サムラヒホフ‥

仁和寺・大覚寺などの門跡もんぜき、大乗院・一乗院などの院家いんげに仕えて警備・雑務にあたった法師。後には剃髪せず、妻帯し、法橋ほっきょう・法眼ほうげんなどの僧位に叙せられた。室町時代以降、寺侍てらざむらいとも呼ばれる。さぶらいほうし。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうが【侍冥加】サムラヒミヤウ‥🔗⭐🔉

さむらい‐みょうが【侍冥加】サムラヒミヤウ‥

武士が神仏の加護として受ける幸運。さむらいみょうり。武道伝来記「これほどに―にも尽きぬるものか」

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうじ【侍名字】サムラヒミヤウ‥🔗⭐🔉

さむらい‐みょうじ【侍名字】サムラヒミヤウ‥

家柄の正しい武士。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうり【侍冥利】サムラヒミヤウ‥🔗⭐🔉

さむらい‐みょうり【侍冥利】サムラヒミヤウ‥

①(→)侍冥加みょうがに同じ。

②武士が神仏の加護にかけて自ら誓うことをいう語。「決して」「必ず」の意。浄瑠璃、心中天の網島「神しん八幡―他言せまじ」

⇒さむらい【侍】

さむら・う【候ふ・侍ふ】サムラフ🔗⭐🔉

さむら・う【候ふ・侍ふ】サムラフ

〔自四〕

⇒さぶらう。謡曲、松風「おん物語り、あまりに懐かしう―・ひて、なほ執心の閻浮えんぶの涙、ふたたび袖を濡らし―・ふ」

さもら・う【候ふ・侍ふ】サモラフ🔗⭐🔉

さもら・う【候ふ・侍ふ】サモラフ

〔自四〕

(サは接頭語、モラフは見守る意のモルに、反復・継続の接尾語フの付いたもの)

①様子をうかがい、時の至るのを待っている。

㋐よい機会をうかがい待っている。万葉集11「人目多み常かくのみし―・はば」

㋑風向・潮時を待っている。宣化紀「海水うしおを―・ひて」

②命令を承るために主君の側近くにいる。伺候する。万葉集2「大殿をふりさけ見つつ…―・へど―・ひ得ねば」

③「居り」の謙譲語。古事記上「隠りて―・ひなむ」→さぶらう

じ【侍】🔗⭐🔉

じ【侍】

律令制で、篤疾とくしつ者や高齢者に仕えるために、庸・雑徭ぞうようを免じられた、家族・近親者などの人。

じ‐い【侍医】🔗⭐🔉

じ‐い【侍医】

①律令制で、典薬寮に属し、天皇の診察と医薬に当たった医師。初め中務省内薬司所属。

②宮内庁侍従職に属し、天皇以下皇族の診療に当たる医師。

じい‐の‐かみ【侍医頭】🔗⭐🔉

じい‐の‐かみ【侍医頭】

旧宮内省侍医寮の長官。寮務を掌理し、診候・進薬をつかさどった勅任官。

じ‐えい【侍衛】‥ヱイ🔗⭐🔉

じ‐えい【侍衛】‥ヱイ

貴人のそば近く仕えて護衛すること。

じ‐えん【侍宴】🔗⭐🔉

じ‐えん【侍宴】

酒宴の席にはべること。

じ‐き【侍姫】🔗⭐🔉

じ‐き【侍姫】

おそば女中。こしもと。

じ‐ぎょ【侍御】🔗⭐🔉

じ‐ぎょ【侍御】

主君のそばに仕えること。また、その人。

じ‐こう【侍講】‥カウ🔗⭐🔉

じ‐こう【侍講】‥カウ

①[後漢書孝和帝紀]君徳の養成・啓発のために、天皇や皇太子に講義すること。また、それを職とする官。

②東宮職の進講をつかさどる職員。現在は廃止。

→侍読

じ‐ざ【侍坐】🔗⭐🔉

じ‐ざ【侍坐】

貴人のそば近くに従いすわること。

じ‐し【侍史】🔗⭐🔉

じ‐し【侍史】

(「史」は書き役の意)

①貴人のかたわらに侍する書き役。右筆ゆうひつ。

②手紙の脇付わきづけの語。(→)侍史1を経て差し上げる、すなわち相手に直接差し上げることをはばかるという謙遜の意を表す。侍曹。「田中一郎様―」

じ‐しゃ【侍者】🔗⭐🔉

じ‐しゃ【侍者】

①貴人のそば近く仕えて雑用を務める者。おそば。おつき。

②禅寺で師や長老に仕えて雑用を務める弟子。

じ‐じゅ【侍豎】🔗⭐🔉

じ‐じゅ【侍豎】

貴人の側そばに侍する童子。侍童。

じ‐じゅう【侍従】🔗⭐🔉

じ‐じゅう【侍従】

①君主の側そば近くに仕えること。また、その人。

㋐律令制で、中務なかつかさ省に属し、天皇に近侍する職員。おもとびとまちぎみ。

㋑明治官制の宮内省、現在は宮内庁の侍従職の職員。

②薫物たきものの一種。沈香じんこう・丁子香ちょうじこう・貝香かいこう・甘松かんしょう・占唐せんとうを合わせる。乙侍従と呼ばれた女房がつくり始めたという。源氏物語初音「―をくゆらかして、物ごとに染しめたるに」

⇒じじゅう‐しょ【侍従所】

⇒じじゅう‐しょく【侍従職】

⇒じじゅう‐だい【侍従代】

⇒じじゅう‐ちょう【侍従長】

⇒じじゅう‐ぶかん【侍従武官】

じじゅう‐しょ【侍従所】🔗⭐🔉

じじゅう‐しょ【侍従所】

大内裏で、外記庁げきちょうの南にあった侍従の詰所。

⇒じ‐じゅう【侍従】

じじゅう‐しょく【侍従職】🔗⭐🔉

じじゅう‐しょく【侍従職】

宮内庁の一部局。御璽・国璽の保管、天皇の側近のこと、内廷にある皇族のことをつかさどる。

⇒じ‐じゅう【侍従】

じじゅう‐だい【侍従代】🔗⭐🔉

じじゅう‐だい【侍従代】

平安時代、朝廷で公事くじのある時、臨時に侍従の役をつとめた者。多くは少納言の経験者が任ぜられた。

⇒じ‐じゅう【侍従】

じじゅう‐ちょう【侍従長】‥チヤウ🔗⭐🔉

じじゅう‐ちょう【侍従長】‥チヤウ

宮内庁侍従職の事務を掌理する長で、認証官。

⇒じ‐じゅう【侍従】

じじゅう‐ぶかん【侍従武官】‥クワン🔗⭐🔉

じじゅう‐ぶかん【侍従武官】‥クワン

天皇に常侍奉仕する陸海軍将校。1896年(明治29)設置、1945年廃止。

⇒じ‐じゅう【侍従】

じ‐じょ【侍女】‥ヂヨ🔗⭐🔉

じ‐じょ【侍女】‥ヂヨ

高貴の人の側そば近くに仕える女性。こしもと。

じ‐しょう【侍妾】‥セフ🔗⭐🔉

じ‐しょう【侍妾】‥セフ

こしもと。そばめ。

じ‐しょく【侍食】🔗⭐🔉

じ‐しょく【侍食】

貴人のそばに侍はべって食事すること。相伴しょうばん。陪食。

じ‐しん【侍臣】🔗⭐🔉

じ‐しん【侍臣】

主君のそば近く仕える臣。近臣。近侍。そばづかえ。

じ・する【侍する】🔗⭐🔉

じ・する【侍する】

〔自サ変〕[文]侍す(サ変)

貴人の側そばに奉仕する。はべる。さぶらう。

じ‐そう【侍曹】‥サウ🔗⭐🔉

じ‐そう【侍曹】‥サウ

手紙の脇付わきづけの語。侍史。

じ‐ちゅう【侍中】🔗⭐🔉

じ‐ちゅう【侍中】

①中国の官名。漢代では本官の上にこの官が加えられ、天子の左右に侍し、雑用に奉仕。魏晋以後は専官となり、天子の顧問に応じた。唐以後は門下省の長官。

②蔵人くろうどの唐名。

じてん‐きょう【侍天教】‥ケウ🔗⭐🔉

じてん‐きょう【侍天教】‥ケウ

朝鮮の東学・天道教の一分派。儒教・道教・シャマニズムの各要素を混交。1906年、東学を天道教と改めた時、除名された親日派の李容九が興す。

じ‐どう【侍童】🔗⭐🔉

じ‐どう【侍童】

貴人の側に仕えるわらべ。

じ‐ひ【侍婢】🔗⭐🔉

じ‐ひ【侍婢】

そば近くにつかえる女。こしもと。侍女。

じ‐ほ【侍補】🔗⭐🔉

じ‐ほ【侍補】

1877年(明治10)宮内省に設置された天皇側近の職。

じ‐よう【侍養】‥ヤウ🔗⭐🔉

じ‐よう【侍養】‥ヤウ

[墨子兼愛下]そばにつき添い、世話をすること。

じ‐りつ【侍立】🔗⭐🔉

じ‐りつ【侍立】

貴人のそばにつき従って立つこと。

じ‐ろう【侍郎】‥ラウ🔗⭐🔉

じ‐ろう【侍郎】‥ラウ

中国の官名。秦・漢は郎中令の属官で宮門の守衛をつかさどる。唐では中書・門下両省の実質上の長官。また六部りくぶの次官。

はべ・り【侍り】🔗⭐🔉

はべ・り【侍り】

[一]〔自ラ変〕

(ハ(這)ヒアリの約。神仏・天皇・貴人のそば近くに仕えるものは、両手をついて伺候したのによる語)

①神仏・天皇・貴人に伺候する。お仕えする。枕草子56「御前の方に向かひてうしろざまに、誰々か―・ると問ふ」

②「あり」「居り」を丁寧にいう語。存在・指定の意を表す。鎌倉時代以後は雅文的表現として用いられた。

㋐あります。ございます。竹取物語「この幼き者はこはく―・るものにて」。源氏物語桐壺「いともかしこきは身の置き所も―・らず」。源氏物語帚木「さは―・らぬか、といへば中将うなづく」。方丈記「治承四年水無月の比、にはかに都遷り―・りき」

㋑おります。古今和歌集哀傷「女の親の思ひにて山寺に―・りけるを」。源氏物語夕顔「むかし見給へし女房の尼にて―・る東山の辺に移し奉らむ」

[二]〔助動〕

(活用はラ変型。[活用]ら/り/り/る/れ/れ)

①動詞およびある種の助動詞の連用形に付いて、聞き手に対する丁寧の意を表す。この用法は平安時代末にはなくなり、代わって「さうらふ」が用いられた。…ます。源氏物語葵「なかなか今は何をたのみてか怠り―・らむ」。源氏物語末摘花「心にかなはぬ由をのみ聞えすさび―・れば」

②鎌倉時代以後、1の用法が忘れられて雅文的表現として用いられた。方丈記「さるべき物のさとしかなどぞ疑ひ―・りし」

はべり‐とう・ぶ【侍り給ぶ】‥タウブ🔗⭐🔉

はべり‐とう・ぶ【侍り給ぶ】‥タウブ

⇒とうぶ(給ぶ)2㋑

はんべ・り【侍り】🔗⭐🔉

はんべ・り【侍り】

〔自ラ変〕

ハベリの転。〈類聚名義抄〉

まか‐たち【侍婢・侍女】🔗⭐🔉

まか‐たち【侍婢・侍女】

貴人に付き添う女。こしもと。古事記上「豊玉毘売の従婢まかたち」

[漢]侍🔗⭐🔉

侍 字形

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部6画/8画/常用/2788・3B78〕

〔音〕ジ(呉) シ(漢)

〔訓〕さむらい・さぶらう・はべる

[意味]

①はべる。さぶらう。貴人や目上の人のそば近く仕える(人)。「去年の今夜清涼(=清涼殿)に侍す」〔菅原道真〕「近侍・内侍ないし・侍者・侍従」

②特に、主君の身辺にさぶらい、その警固に当たる人。さむらい。武士。

▷文語「はべり」は、丁寧の意を表す補助動詞としても使う。

[解字]

形声。「人」+音符「寺」(=手足を動かしてはたらく)。貴人のそばで雑用をする人の意。

[下ツキ

夾侍・挟侍・脇侍・近侍・掌侍・尚侍・典侍・内侍

)部6画/8画/常用/2788・3B78〕

〔音〕ジ(呉) シ(漢)

〔訓〕さむらい・さぶらう・はべる

[意味]

①はべる。さぶらう。貴人や目上の人のそば近く仕える(人)。「去年の今夜清涼(=清涼殿)に侍す」〔菅原道真〕「近侍・内侍ないし・侍者・侍従」

②特に、主君の身辺にさぶらい、その警固に当たる人。さむらい。武士。

▷文語「はべり」は、丁寧の意を表す補助動詞としても使う。

[解字]

形声。「人」+音符「寺」(=手足を動かしてはたらく)。貴人のそばで雑用をする人の意。

[下ツキ

夾侍・挟侍・脇侍・近侍・掌侍・尚侍・典侍・内侍

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部6画/8画/常用/2788・3B78〕

〔音〕ジ(呉) シ(漢)

〔訓〕さむらい・さぶらう・はべる

[意味]

①はべる。さぶらう。貴人や目上の人のそば近く仕える(人)。「去年の今夜清涼(=清涼殿)に侍す」〔菅原道真〕「近侍・内侍ないし・侍者・侍従」

②特に、主君の身辺にさぶらい、その警固に当たる人。さむらい。武士。

▷文語「はべり」は、丁寧の意を表す補助動詞としても使う。

[解字]

形声。「人」+音符「寺」(=手足を動かしてはたらく)。貴人のそばで雑用をする人の意。

[下ツキ

夾侍・挟侍・脇侍・近侍・掌侍・尚侍・典侍・内侍

)部6画/8画/常用/2788・3B78〕

〔音〕ジ(呉) シ(漢)

〔訓〕さむらい・さぶらう・はべる

[意味]

①はべる。さぶらう。貴人や目上の人のそば近く仕える(人)。「去年の今夜清涼(=清涼殿)に侍す」〔菅原道真〕「近侍・内侍ないし・侍者・侍従」

②特に、主君の身辺にさぶらい、その警固に当たる人。さむらい。武士。

▷文語「はべり」は、丁寧の意を表す補助動詞としても使う。

[解字]

形声。「人」+音符「寺」(=手足を動かしてはたらく)。貴人のそばで雑用をする人の意。

[下ツキ

夾侍・挟侍・脇侍・近侍・掌侍・尚侍・典侍・内侍

大辞林の検索結果 (61)

おもと-びと-まちぎみ【侍従】🔗⭐🔉

おもと-びと-まちぎみ 【侍従】

「じじゅう(侍従)」に同じ。[和名抄]

さぶらい【侍】🔗⭐🔉

さぶらい サブラヒ 【侍】

〔動詞「さぶらふ」の連用形から〕

(1)身分のある人のそばに仕えて雑用を勤める人。おつきの人。「み―み笠と申せ宮城野の木の下露は雨にまされり/古今(東歌)」

(2)帯刀し武芸をもって主君に仕えた者。武士。さむらい。(ア)平安時代,滝口・北面・帯刀(タチハキ)など,天皇・上皇および皇太子の居処を警固した武士。親王・摂関・大臣以下の家人(ケニン)にもいう。「或る所の―ども/徒然 178」(イ)中世,幕府の御家人や将軍の一門に仕えた上級の武士。「―の言葉は倫言にも同じ/義経記 8」

(3)「侍所(サブライドコロ)」の略。「めぐりは檜垣。長屋一つ。―・小舎人所・てらだな・酒殿/宇津保(藤原君)」

(4)「下侍(シモザムライ)」に同じ。「―にまかで給ひて,人々御酒などまゐる程/源氏(桐壺)」

さぶらい-だいしょう【侍大将】🔗⭐🔉

さぶらい-だいしょう サブラヒ―シヤウ 【侍大将】

(1)一軍を率いる侍。「大将軍には左兵衛督知盛…―には上総守忠清/平家 4」

(2)室町時代から戦国時代,一軍を率いる部将の職名または地位。さむらいだいしょう。

→さむらい

さぶらい-どころ【侍所】🔗⭐🔉

さぶらい-どころ サブラヒ― 【侍所】

(1)平安時代,院・親王家・摂関家などに仕える侍の詰め所で,その家の事務を取り扱った所。さむらいどころ。

(2)「さむらいどころ(侍所){(2)}」に同じ。

(3)「さむらいどころ(侍所){(3)}」に同じ。

さぶらい-な【侍名・候名】🔗⭐🔉

さぶらい-な サブラヒ― 【侍名・候名】

禁中の下級女官の呼び名。国名・官名以外の名称を用いるもの。「ひさしき」「ゆりはな」「鶴」の類。

さぶらい-びと【侍人】🔗⭐🔉

さぶらい-びと サブラヒ― 【侍人】

身分のある人のそばに仕える人。さぶらい。「愛敬つきおごりたる声にて―呼びつけ/枕草子(一二四・能因本)」

さぶらい-みょうり【侍冥利】🔗⭐🔉

さぶらい-みょうり サブラヒミヤウ― 【侍冥利】

「さむらいみょうり(侍冥利)」に同じ。

さぶらい-わらわ【侍童】🔗⭐🔉

さぶらい-わらわ サブラヒワラハ 【侍童】

貴人のそばにつき添っている少年。「をかしげなる―の,姿このましう/源氏(夕顔)」

さぶら・う【候ふ・侍ふ】🔗⭐🔉

さぶら・う サブラフ 【候ふ・侍ふ】 (動ハ四)

〔中古に「さもらう」から転じた語。初めは謙譲語であったが,のちに丁寧語となった。中世以降は「そうろう」が使われるようになり,「さぶらう」は女性語化した〕

□一□(謙譲語)

(1)目上の人のそばに仕える。お仕えする。「みやつかさ―・ふ人々みな手をわかちてもとめ奉れども/竹取」

(2)目上の人のそばに行く。参上する。「しばしばも―・ふべけれど,事ぞ,とはべらぬほどはおのづから怠り侍るを/源氏(紅葉賀)」

(3)(物が)目上の人のそばにある。お手元にある。「御前に―・ふものは御琴も御笛もみなめづらしき名つきてぞある/枕草子 93」

□二□(丁寧語)あります。おります。ございます。「いかなる所にかこの木は―・ひけむ/竹取」

□三□(補助動詞)

(1)補助動詞「ある」の丁寧語。(で)ございます。「おはしまさむ事は,いと荒き山道になむ侍れど,殊に程遠くは―・はずなむ/源氏(浮舟)」

(2)動詞の連用形に付いて,その動作を丁重に言い表す。…ます。「もの申し―・はん。おどろかせ給へ/宇治拾遺 1」

さむらい【侍】🔗⭐🔉

さむらい サムラヒ [0] 【侍】

〔「さぶらい」の転。近世以降多用されるようになった〕

(1)帯刀し,武芸をもって主君に仕えた者。武士。さぶらい。

(2)特に,江戸時代,士農工商のうち士の身分のもの。幕府では御目見得以上,すなわち旗本を,諸藩では中小姓以上の上級武士をさした。

(3)相当な人物。気骨のある人物。「上役に盾突くとはなかなかの―だね」

さむらい-あり【侍蟻】🔗⭐🔉

さむらい-あり サムラヒ― [3] 【侍蟻】

アリの一種。働きアリの体長は5ミリメートル内外。体は黒色で光沢のある灰白色の微毛におおわれる。夏の夕方クロヤマアリの巣を襲い,蛹(サナギ)を略奪して巣に運び,そこから生まれるクロヤマアリを奴隷として食料の採集,幼虫の保育などを行わせる習性がある。日本全国に分布。

さむらい-えぼし【侍烏帽子】🔗⭐🔉

さむらい-えぼし サムラヒ― [5] 【侍烏帽子】

武士が用いた折り烏帽子の一種。風折(カザオリ)烏帽子よりさらに細かく折り畳み,前方に三角形の「まねき」をつけ,黒漆で塗り固めたもの。素襖(スオウ)着用の際に用いた。さぶらいえぼし。納豆烏帽子。武家烏帽子。

侍烏帽子

[図]

[図]

[図]

[図]

さむらい-かたぎ【侍気質】🔗⭐🔉

さむらい-かたぎ サムラヒ― [5] 【侍気質】

侍に特有の物堅い気質。さむらいぎ。

さむらい-だいしょう【侍大将】🔗⭐🔉

さむらい-だいしょう サムラヒ―シヤウ [5] 【侍大将】

⇒さぶらいだいしょう(侍大将)(2)

さむらい-どころ【侍所】🔗⭐🔉

さむらい-どころ サムラヒ― [5] 【侍所】

(1)「さぶらいどころ(侍所){(1)}」に同じ。

(2)鎌倉幕府の政治機関の一。1180年設置。御家人統制や検断沙汰(刑事訴訟)などをつかさどった。長官を別当という。さぶらいどころ。

(3)室町幕府の政治機関の一。京都の警備や検断沙汰などをつかさどった。長官は所司といい,管領に次ぐ重要職で,山名・赤松・一色・京極の四家が交代で任ぜられた。さぶらいどころ。

→四職(シシキ)

さむらい-ほうし【侍法師】🔗⭐🔉

さむらい-ほうし サムラヒホフ― [5] 【侍法師】

門跡や院家に仕え警固や雑務をした僧。のちには剃髪せず,妻帯して,普通の侍と同じ風体であった。さぶらいほうし。

さむらい-みょうが【侍冥加】🔗⭐🔉

さむらい-みょうが サムラヒミヤウ― [5] 【侍冥加】

侍であることの幸せ。侍冥利。

さむらい-みょうり【侍冥利】🔗⭐🔉

さむらい-みょうり サムラヒミヤウ― [5] 【侍冥利】

(1)「侍冥加」に同じ。

(2)武士の誓いの言葉。武士として神仏から受ける加護にかけて。決して。さぶらいみょうり。「神八幡―,他言せまじ/浄瑠璃・天の網島(上)」

さむらいづか-こふん【侍塚古墳】🔗⭐🔉

さむらいづか-こふん サムラヒヅカ― 【侍塚古墳】

栃木県湯津上村にある上侍塚・下侍塚二基の前方後方墳。1692年に徳川光圀の命で発掘されたことがある。史跡。車塚。

さむら・う【候ふ・侍ふ】🔗⭐🔉

さむら・う サムラフ 【候ふ・侍ふ】 (動ハ四)

〔「さぶらふ」の転。中世女性語〕

「さぶらう」に同じ。多く,補助動詞として用いる。「げにや思ひ内にあれば,色ほかに現はれ―・ふぞや/謡曲・松風」

さ-もら・う【候ふ・侍ふ】🔗⭐🔉

さ-もら・う ―モラフ 【候ふ・侍ふ】 (動ハ四)

〔「さ」は接頭語。「もらふ」は「守(モ)る」に継続の助動詞「ふ」が付いたもの〕

(1)貴人のそばで待機して,その命令を待つ。そばにお仕えする。「東の多芸(タギ)の御門に―・へど昨日も今日も召す言もなし/万葉 184」

(2)様子をうかがい,好機の到来を待つ。「妹に逢ふ時―・ふと立ち待つに/万葉 2092」

(3)様子をみて,船出の時機を待っている。「朝なぎに舳(ヘ)向け漕がむと―・ふと我が居る時に/万葉 4398」

じ【侍】🔗⭐🔉

じ [1] 【侍】

律令制で,篤疾者や八〇歳以上の老人の世話をするために,庸・雑徭(ゾウヨウ)を免除された人。

じ-い【侍医】🔗⭐🔉

じ-い [1] 【侍医】

(1)律令制で,典薬寮に属し,天皇の医療にあたった医師。

(2)宮内庁の侍従職に属し,天皇・皇后の側近にあって診療に当たる医師。

じ-えい【侍衛】🔗⭐🔉

じ-えい ― イ [0] 【侍衛】

貴人のそば近く仕えて護衛すること。また,その人。

イ [0] 【侍衛】

貴人のそば近く仕えて護衛すること。また,その人。

イ [0] 【侍衛】

貴人のそば近く仕えて護衛すること。また,その人。

イ [0] 【侍衛】

貴人のそば近く仕えて護衛すること。また,その人。

じ-えん【侍宴】🔗⭐🔉

じ-えん [0] 【侍宴】

宴にはべること。

じ-こう【侍講】🔗⭐🔉

じ-こう ―カウ [0] 【侍講】

(1)君主に侍して学問を講義すること。また,その人。侍読。

(2)明治時代,天皇・東宮に書を講じた官職。

じ-ざ【侍座】🔗⭐🔉

じ-ざ [1] 【侍座】 (名)スル

貴人のかたわらに控えて座ること。「年若き雛妓(オシヤク)二人の―したるは/花間鶯(鉄腸)」

じ-し【侍史】🔗⭐🔉

じ-し [1] 【侍史】

(1)貴人のそばに控えている書記。

(2)手紙の脇付として記し,相手への敬意を表す語。直接はおそれ多いから侍史を経て差し上げる意。侍曹。

じ-しゃ【侍者】🔗⭐🔉

じ-しゃ [1] 【侍者】

(1)貴人のそば近くにいて,雑用をする人。おそば。

(2)寺で,住職や高僧に仕えて雑用をつとめる者。

じ-じゅ【侍豎】🔗⭐🔉

じ-じゅ [1] 【侍豎】

貴人のそば近く仕える少年。小姓。

じ-じゅう【侍従】🔗⭐🔉

じ-じゅう [0] 【侍従】

(1)天皇に近侍し,供奉(グブ)する官。また,その人。(ア)律令制で,中務(ナカツカサ)省に属した官人。天皇に近侍し,補佐した。(イ)明治官制で,宮内省に置かれた職。(ウ)宮内庁侍従職の職員。

(2)薫物(タキモノ)の名。六種(ムクサ)の薫物の一。

じじゅう-しょ【侍従所】🔗⭐🔉

じじゅう-しょ [0][4] 【侍従所】

大内裏の外記庁の南にあった侍従の詰め所。

じじゅう-しょく【侍従職】🔗⭐🔉

じじゅう-しょく [2] 【侍従職】

宮内庁の一部局。侍従・女官・侍医などの職より成り,天皇および皇后の側近奉仕のことをつかさどる。

じじゅう-だい【侍従代】🔗⭐🔉

じじゅう-だい [2] 【侍従代】

平安時代,朝廷の儀式などの際,臨時に侍従の代行をした者。多く,少納言が任じられた。

じじゅう-ちょう【侍従長】🔗⭐🔉

じじゅう-ちょう ―チヤウ [2] 【侍従長】

宮内庁侍従職の長官。

じじゅう-ぶかん【侍従武官】🔗⭐🔉

じじゅう-ぶかん ―クワン [4] 【侍従武官】

戦前,天皇に常侍し,軍事に関する奏上・奏答などに当たり,謁見などに陪侍した陸海軍軍人。1896年(明治29)設置,1945年(昭和20)廃止。

じ-じょ【侍女】🔗⭐🔉

じ-じょ ―ヂヨ [1] 【侍女】

身分の高い人に仕え,身の回りの世話をする女。腰元。

じ-しょう【侍妾】🔗⭐🔉

じ-しょう ―セフ [0] 【侍妾】

こしもと。そばめ。

じ-しょく【侍食】🔗⭐🔉

じ-しょく [0] 【侍食】 (名)スル

高貴な人のそばにはべって食事をすること。相伴(シヨウバン)。陪食。

じ-しん【侍臣】🔗⭐🔉

じ-しん [0][1] 【侍臣】

君主のそばに仕える家来。近侍。

じ・する【侍する】🔗⭐🔉

じ・する [2] 【侍する】 (動サ変)[文]サ変 じ・す

身分の高い人や目上の人のそば近くに仕える。はべる。「先生の病に―・して/浮城物語(竜渓)」

じ-そう【侍曹】🔗⭐🔉

じ-そう ―サウ [1] 【侍曹】

⇒侍史(ジシ)(2)

じ-ちゅう【侍中】🔗⭐🔉

じ-ちゅう [0][1] 【侍中】

(1)中国の官名。秦代に始まり,丞相(ジヨウシヨウ)の属官で殿中の奏事をつかさどる。漢代には加官として天子の乗輿(ジヨウヨ)・服飾をつかさどり,魏(ギ)・晋以後は枢機に参与,唐以後は門下省の長官となった。

(2)蔵人(クロウド)の唐名。

じてん-きょう【侍天教】🔗⭐🔉

じてん-きょう ―ケウ [0] 【侍天教】

朝鮮の民間信仰で,天道教の一分派。1856年,崔済愚が創始。儒教・道教・シャーマニズムの各要素を取り入れ,天命を敬い,天主に仕えることを教義とし,誠・敬・信の三義を道の体とする。

じ-どう【侍童・侍僮】🔗⭐🔉

じ-どう [0] 【侍童・侍僮】

貴人のそばに仕える少年。小姓。

じ-どく【侍読】🔗⭐🔉

じ-どく [0] 【侍読】

〔「じとう」とも〕

「侍講(ジコウ)」に同じ。

じ-ひ【侍婢】🔗⭐🔉

じ-ひ [1] 【侍婢】

貴人のそば近くに仕える女。侍女。

じ-りつ【侍立】🔗⭐🔉

じ-りつ [0] 【侍立】 (名)スル

貴人に付き添って立つこと。

じ-ろう【侍郎】🔗⭐🔉

じ-ろう ―ラウ 【侍郎】

(1)中国の官名。秦・漢代,謁見の取り次ぎをつかさどった職。唐代では門下省・中書省などの次官をいう。

(2)少輔(シヨウ)の唐名。

はべ・り【侍り】🔗⭐🔉

はべ・り 【侍り】 (動ラ変)

〔「這(ハ)ひあり」の転かという〕

(1)身分の高い人のそばに仕える。伺侯する。「御前の方に向ひて,後ざまに,誰々か―・る,と問ふこそ,をかしけれ/枕草子 56」

(2)「いる」の意の謙譲語。話し手または話し手に近い人が存在することを,貴人や貴人のいる場所に対して,そのそば近くに居させていただくという気持ちでへりくだっていう。居り申す。「なげかせたてまつらぬほどまで―・らで(=ズット居リ申サズ)/竹取」

(3)「いる」「ある」などの意の丁寧語。話の場全体に対して人や物事の存在を卑下して,丁重に表す気持ちが強い。います。あります。ございます。「(コノ雪ハ)正月の十よ日までは,―・りなむ/枕草子 87」

(4)(補助動詞)

(ア)(会話文に用いて)動詞の連用形またはそれに助詞「て」の付いたもの,形容詞・形容動詞の連用形,体言に断定の助動詞「なり」の連用形「に」の付いたものなどに付いて,動作または叙述を丁重に表現したりへりくだり改まる気持ちをこめて表現したりする。…ております。…ます。…(で)あります。…(で)ございます。「この歌詠み―・らじとなむ思ひ―・るを/枕草子 99」「ちうせい高坏などこそよく―・らめ/枕草子 8」「中納言源ののぼるの朝臣のあふみのすけに―・りけるとき/古今(恋四詞)」(イ)(地の文に用いて)動詞またはそれに助動詞の付いたものに付いて,丁重さを添えて表す。「こちたき御なからひのことどもは,えぞ数へあへ―・らぬや/源氏(若菜上)」「かの例思ひ出でられ―・りしに/徒然 10」

はべり-た・ぶ【侍り給ぶ・侍り賜ぶ】🔗⭐🔉

はべり-た・ぶ 【侍り給ぶ・侍り賜ぶ】 (連語)

〔動詞「はべり」に補助動詞「たぶ」の付いたもの〕

補助動詞的に用いられる。他の動詞の連用形に付いて,その動作の主体を尊敬する意を表すとともに,丁寧に表現するのに用いられる。…なさっていらっしゃいます。「かのきみ…孔雀・鸚鵡鳴かぬばかりにてなむ住み―・ぶ/宇津保(吹上・上)」

はべり-たま・う【侍り給ふ】🔗⭐🔉

はべり-たま・う ―タマフ 【侍り給ふ】 (連語)

〔動詞「はべり」に補助動詞「たまふ」の付いたもの〕

補助動詞的に用いられる。他の動詞の連用形に付いて,その動作の主体を尊敬する意を表すとともに,丁寧に表現するのに用いられる。…なさっていらっしゃいます。「心苦しき女子(オンナゴ)どもの御上をえ思ひ捨てぬとなむ歎き―・ふ/源氏(橋姫)」

はべり-とう・ぶ【侍り給ぶ・侍り賜ぶ】🔗⭐🔉

はべり-とう・ぶ ―タウブ 【侍り給ぶ・侍り賜ぶ】 (連語)

〔動詞「はべり」に補助動詞「とうぶ」の付いたもの〕

補助動詞的に用いる。他の動詞の連用形に付いて,その動作の主体を尊敬する意を表すとともに,丁寧に表現するのに用いられる。…なさっていらっしゃいます。「おほし,かいもとのあるじ,甚だ非常(ヒゾウ)に―・ぶ/源氏(乙女)」「やむごとなき家の男が前にてだにかく申し―・べば/宇津保(嵯峨院)」「あえものになむ,なげき―・びし/源氏(常夏)」

はべ・る【侍る】🔗⭐🔉

はべ・る [2] 【侍る】 (動ラ五)

〔ラ変動詞「侍り」の五段化したもの〕

世話をしたりするためにそば近くにひかえている。「おそばに―・る」「宴席に―・る芸者」

[可能] はべれる

はんべ・り【侍り】🔗⭐🔉

はんべ・り 【侍り】 (動ラ変)

(1)「はべり」の転。「これは誠に獅子の血に―・りめり/百座法談聞書抄」

(2)(補助動詞)

「はべり(侍り){(4)}」に同じ。「むつび聞こえさせむもはばかること多くてすぐし―・るを/源氏(蓬生)」「常陸国に塩焼の文正と申す者にてぞ―・りける/御伽草子・文正」

まか-たち【侍婢・侍女】🔗⭐🔉

まか-たち 【侍婢・侍女】

〔「まかだち」とも〕

貴人に仕える女。こしもと。「豊玉毘売の―玉器を持ちて/古事記(上訓)」

さむらい【侍】(和英)🔗⭐🔉

さむらい【侍】

a samurai;a warrior.→英和

じい【侍医】(和英)🔗⭐🔉

じい【侍医】

a court physician.

じじゅう【侍従】(和英)🔗⭐🔉

じじゅう【侍従】

a chamberlain.→英和

‖侍従職 the Board of the Chamberlains.侍従長 the Grand Chamberlain.

じじょ【侍女】(和英)🔗⭐🔉

じじょ【侍女】

a waiting woman[maid];a lady's maid.

じする【侍する】(和英)🔗⭐🔉

じする【侍する】

attend[wait].→英和

広辞苑+大辞林に「侍」で始まるの検索結果。