複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (65)

とがし【富樫】🔗⭐🔉

とがし【富樫】

姓氏の一つ。加賀斎藤氏の支族。石川郡富樫郷に住んだ豪族で、在庁官人・鎌倉御家人から加賀の守護となる。室町中期以後衰え、一向一揆と戦い天正(1573〜1592)初年滅亡。謡曲「安宅」や異本「義経記」で安宅の関守として知られる。

⇒とがし‐ひろかげ【富樫広蔭】

⇒とがし‐まさちか【富樫政親】

とがし‐ひろかげ【富樫広蔭】🔗⭐🔉

とがし‐ひろかげ【富樫広蔭】

江戸末期の国学者。別姓、鬼島きじま。号は言幸舎ことさちのや。和歌山の人。本居大平・同春庭の門人。「辞てにをは玉襷」「詞玉橋」などの著があり、品詞論に卓見を遺した。(1793〜1873)

⇒とがし【富樫】

とみ【富】🔗⭐🔉

とみ【富】

①とむこと。兼盛集「招かねどあまたの人のすだくかな―といふものぞ楽しかりける」

②〔経〕

㋐集積した財貨。「巨万の―」

㋑特定の経済主体に属する財の総和。経済財であり、貨幣価値で表示される。

③とみくじ。とみつき。根無草後編「三百両の―を突かせ」

⇒富は屋を潤し、徳は身を潤す

とみい【富井】‥ヰ🔗⭐🔉

とみい【富井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒とみい‐まさあきら【富井政章】

とみい‐まさあきら【富井政章】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とみい‐まさあきら【富井政章】‥ヰ‥

法学者。京都生れ。フランスに留学。東大教授・枢密顧問官。民法起草者の一人。著「民法原論」など。(1858〜1935)

⇒とみい【富井】

とみおか【富岡】‥ヲカ(地名)🔗⭐🔉

とみおか【富岡】‥ヲカ

群馬県南西部の市。1872年(明治5)日本最初の官営製糸工場が作られた。現在も繊維工業が盛ん。人口5万4千。

とみおか【富岡】‥ヲカ(姓氏)🔗⭐🔉

とみおか【富岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒とみおか‐てっさい【富岡鉄斎】

とみおか‐てっさい【富岡鉄斎】‥ヲカ‥🔗⭐🔉

とみおか‐てっさい【富岡鉄斎】‥ヲカ‥

南画家。名は百錬。京都生れ。幼少の頃、大田垣蓮月に預けられ、国学を大国隆正に学び、また儒学・詩文・仏典を修め、維新後、石上いそのかみ神宮・大鳥神社の宮司となる。大和絵から南画に進み、高逸な画風で新生面をひらいた。(1836〜1924)

富岡鉄斎

提供:毎日新聞社

⇒とみおか【富岡】

⇒とみおか【富岡】

⇒とみおか【富岡】

⇒とみおか【富岡】

とみおか‐はちまんぐう【富岡八幡宮】‥ヲカ‥🔗⭐🔉

とみおか‐はちまんぐう【富岡八幡宮】‥ヲカ‥

東京都江東区富岡にある元府社。応神天皇ほかをまつる。歴代横綱の碑があり、8月15日の深川祭が有名。深川八幡。

とみきゅう【富久】‥キウ🔗⭐🔉

とみきゅう【富久】‥キウ

落語。たいこもちの久蔵は一番富千両にあたった富札を火事で焼いたと思い込むが、鳶頭が運び出してくれていて無事とわかる。

とみ‐こうぎょう【富興行】‥ギヤウ🔗⭐🔉

とみ‐こうぎょう【富興行】‥ギヤウ

富籤とみくじを催し行うこと。

とみざき【富崎】🔗⭐🔉

とみざき【富崎】

姓氏の一つ。

⇒とみざき‐しゅんしょう【富崎春昇】

とみざき‐しゅんしょう【富崎春昇】🔗⭐🔉

とみざき‐しゅんしょう【富崎春昇】

地歌・箏曲家。本名、吉倉助次郎。大阪生れ。5歳で失明。富崎宗順に師事。大阪系の地歌の古典演奏の第一人者として東京で活躍。作曲「蓬生よもぎう」「楠昔噺くすのきむかしばなし」など。(1880〜1958)

富崎春昇

撮影:田沼武能

⇒とみざき【富崎】

⇒とみざき【富崎】

⇒とみざき【富崎】

⇒とみざき【富崎】

とみなが【富永】🔗⭐🔉

とみなが【富永】

姓氏の一つ。

⇒とみなが‐なかもと【富永仲基】

とみなが‐なかもと【富永仲基】🔗⭐🔉

とみなが‐なかもと【富永仲基】

江戸中期の思想家。号は謙斎。家は大坂の醤油醸造業・漬物商。父の創立した懐徳堂に入り三宅石庵に儒学を学び、仏典および神道に通じ、神・儒・仏を歴史的に批判。のち家塾を開き、「出定後語」「翁の文」などを著す。(1715〜1746)

→著作:『出定後語』

⇒とみなが【富永】

○富は屋を潤し、徳は身を潤すとみはおくをうるおしとくはみをうるおす🔗⭐🔉

○富は屋を潤し、徳は身を潤すとみはおくをうるおしとくはみをうるおす

[大学「富潤屋、徳潤身、心広体胖」]財を積めば家は栄え、徳を積めば身が尊くなる。

⇒とみ【富】

とみ‐はた・す【富み果す】

〔自四〕

一生涯富んで暮らす。拾遺和歌集雑賀「世の中にことなる事はあらずとも―・してむ命ながくは」

とみ‐ひと【富人】

富んだ人。金持。万葉集5「―の家の子どもの」

とみ‐ふだ【富札】

富籤とみくじに使用する札。買主が所持して自分の番号札の証とするもの。

と‐みみ【敏耳】

よく聞こえる耳。はやみみ。

とみもと【富本】

①姓氏の一つ。

②富本節の略。また、その芸姓。

⇒とみもと‐けんきち【富本憲吉】

⇒とみもと‐ぶし【富本節】

⇒とみもと‐ぶぜんのじょう【富本豊前掾】

とみもと‐けんきち【富本憲吉】

陶芸家。奈良県生れ。東京美術学校図案科卒。古陶磁を現代化した意匠にすぐれ、色絵金銀彩磁器などを制作。文化勲章。(1886〜1963)

⇒とみもと【富本】

とみもと‐ぶし【富本節】

浄瑠璃の一流派。常磐津節の分派で、広義の豊後節に属す。1748年(寛延1)初世富本豊前掾が創始。18世紀末までは歌舞伎舞踊劇の音楽として隆盛したが、以後、門流から離反独立した清元節に押されて衰退。

⇒とみもと【富本】

とみもと‐ぶぜんのじょう【富本豊前掾】

富本節の家元。初世は宮古路豊後掾門下で、もと小文字太夫。豊後節禁止の後、いったんは兄弟子文字太夫の常磐津節創流に協力して常磐津に改姓したが、1748年(寛延1)に富本を名乗って一流を創始。のちに豊前掾、さらに筑前掾を名乗る。(1716〜1764)

⇒とみもと【富本】

とみ‐やま【鳥見山】

奈良県桜井市にある丘陵。高さ245メートル。神武天皇関係の伝承がある。とみのやま。

鳥見山

撮影:的場 啓

とみ‐よ【富魚】

トゲウオ科の淡水産の硬骨魚。全長約5センチメートル。体側に鱗板が1列に並び、背びれに約9本の鋭いとげがある。雄は水草などで球状の巣を造り、雌を誘ってその中に産卵させる。北陸地方以北に分布。

とみよ

とみ‐よ【富魚】

トゲウオ科の淡水産の硬骨魚。全長約5センチメートル。体側に鱗板が1列に並び、背びれに約9本の鋭いとげがある。雄は水草などで球状の巣を造り、雌を誘ってその中に産卵させる。北陸地方以北に分布。

とみよ

トミヨ

提供:東京動物園協会

トミヨ

提供:東京動物園協会

と‐みん【都民】

東京都の住民。

⇒とみん‐ぜい【都民税】

ど‐みん【土民】

その土地の民。土着の民。太平記38「国の成敗穏かにて―を安んぜしかば」

ドミンゴ【domingo ポルトガル】

(キリシタン用語)主しゅの日。日曜日。どちりなきりしたん「―祝日いわいびを勤め、守るべし」

とみん‐ぜい【都民税】

東京都が課する住民税。

⇒と‐みん【都民】

トム【René Thom】

フランス生れの数学者。ストラスブール大学教授。位相幾何学の業績でフィールズ賞受賞。研究領域は生物学・言語学における意味論に及ぶ。カタストロフィ理論を創始。著「構造安定性と形態形成」など。(1923〜2002)

と・む【止む・留む・停む】

〔他下二〕

⇒とめる(下一)

と・む【富む】

〔自五〕

①財産がふえる。豊かになる。孝徳紀「自ら勢家とめるいえに託つきて活わたらいを求む」。「国も―・み、家も―・む」

②(財産以外の事物にいう)たくさん持っている。豊かである。法華義疏長保点「義は富トメルをもて広と称す」。「春秋しゅんじゅうに―・む」「商才に―・む」「起伏に―・む」

と・む【尋む・求む・覓む】

〔他下二〕

たずねる。たずねもとめる。万葉集13「石瀬ふみ―・めそわが来し」

ど・む

〔自四〕

目がどろりとして視力を失う。目がかすむ。浄瑠璃、伊賀越道中双六「身は濡鷺の目は―・みたり」

と‐むき【外向】

矢を弓につがえるとき、矢羽の表が外側に向くこと。また、その矢。↔内向うちむき。→甲矢はや

トム‐ジョーンズ【Tom Jones】

(The History of T. J., a Foundling)フィールディングの長編小説。1749年刊。好青年トムの恋と冒険を描くピカレスク小説の傑作。

と‐むしろ【籐蓆】

⇒とうむしろ

トムセン【Vilhelm Thomsen】

デンマークの言語学者。古代トルコ民族の遺した突厥とっけつ文字の碑文解読に成功、以後のトルコ学の発展に貢献。(1842〜1927)

トム‐ソーヤーのぼうけん【トムソーヤーの冒険】

(The Adventures of Tom Sawyer)マーク=トウェーンの長編小説。1876年刊。いたずら好きのトムが村の浮浪少年ハックと数々のいたずらや冒険をする話で、少年時代と自然の素晴しさを郷愁的に描く。

トムソン【George Paget Thomson】

イギリスの原子物理学者。J.J.トムソンの息子。電子の波動性を実証。ノーベル賞。(1892〜1975)

トムソン【Joseph John Thomson】

イギリスの物理学者。キャヴェンディシュ研究所にあって真空放電現象などを研究、電子の存在を確認し、原子物理学の端緒をひらいた。ノーベル賞。(1856〜1940)

トムソン【William Thomson】

「ケルヴィン」参照。

とむ‐ない

(トモナイの転)…したくもない。狂言、鎌腹「これは延ぶれば延ぶるほど死に―」

と‐むね【と胸】

(トは強意の接頭語)「と胸を衝つく」の略。浄瑠璃、源平布引滝「事を分けたる一言に、はつと―の思案も出でず」

⇒と胸を衝く

と‐みん【都民】

東京都の住民。

⇒とみん‐ぜい【都民税】

ど‐みん【土民】

その土地の民。土着の民。太平記38「国の成敗穏かにて―を安んぜしかば」

ドミンゴ【domingo ポルトガル】

(キリシタン用語)主しゅの日。日曜日。どちりなきりしたん「―祝日いわいびを勤め、守るべし」

とみん‐ぜい【都民税】

東京都が課する住民税。

⇒と‐みん【都民】

トム【René Thom】

フランス生れの数学者。ストラスブール大学教授。位相幾何学の業績でフィールズ賞受賞。研究領域は生物学・言語学における意味論に及ぶ。カタストロフィ理論を創始。著「構造安定性と形態形成」など。(1923〜2002)

と・む【止む・留む・停む】

〔他下二〕

⇒とめる(下一)

と・む【富む】

〔自五〕

①財産がふえる。豊かになる。孝徳紀「自ら勢家とめるいえに託つきて活わたらいを求む」。「国も―・み、家も―・む」

②(財産以外の事物にいう)たくさん持っている。豊かである。法華義疏長保点「義は富トメルをもて広と称す」。「春秋しゅんじゅうに―・む」「商才に―・む」「起伏に―・む」

と・む【尋む・求む・覓む】

〔他下二〕

たずねる。たずねもとめる。万葉集13「石瀬ふみ―・めそわが来し」

ど・む

〔自四〕

目がどろりとして視力を失う。目がかすむ。浄瑠璃、伊賀越道中双六「身は濡鷺の目は―・みたり」

と‐むき【外向】

矢を弓につがえるとき、矢羽の表が外側に向くこと。また、その矢。↔内向うちむき。→甲矢はや

トム‐ジョーンズ【Tom Jones】

(The History of T. J., a Foundling)フィールディングの長編小説。1749年刊。好青年トムの恋と冒険を描くピカレスク小説の傑作。

と‐むしろ【籐蓆】

⇒とうむしろ

トムセン【Vilhelm Thomsen】

デンマークの言語学者。古代トルコ民族の遺した突厥とっけつ文字の碑文解読に成功、以後のトルコ学の発展に貢献。(1842〜1927)

トム‐ソーヤーのぼうけん【トムソーヤーの冒険】

(The Adventures of Tom Sawyer)マーク=トウェーンの長編小説。1876年刊。いたずら好きのトムが村の浮浪少年ハックと数々のいたずらや冒険をする話で、少年時代と自然の素晴しさを郷愁的に描く。

トムソン【George Paget Thomson】

イギリスの原子物理学者。J.J.トムソンの息子。電子の波動性を実証。ノーベル賞。(1892〜1975)

トムソン【Joseph John Thomson】

イギリスの物理学者。キャヴェンディシュ研究所にあって真空放電現象などを研究、電子の存在を確認し、原子物理学の端緒をひらいた。ノーベル賞。(1856〜1940)

トムソン【William Thomson】

「ケルヴィン」参照。

とむ‐ない

(トモナイの転)…したくもない。狂言、鎌腹「これは延ぶれば延ぶるほど死に―」

と‐むね【と胸】

(トは強意の接頭語)「と胸を衝つく」の略。浄瑠璃、源平布引滝「事を分けたる一言に、はつと―の思案も出でず」

⇒と胸を衝く

とみ‐よ【富魚】

トゲウオ科の淡水産の硬骨魚。全長約5センチメートル。体側に鱗板が1列に並び、背びれに約9本の鋭いとげがある。雄は水草などで球状の巣を造り、雌を誘ってその中に産卵させる。北陸地方以北に分布。

とみよ

とみ‐よ【富魚】

トゲウオ科の淡水産の硬骨魚。全長約5センチメートル。体側に鱗板が1列に並び、背びれに約9本の鋭いとげがある。雄は水草などで球状の巣を造り、雌を誘ってその中に産卵させる。北陸地方以北に分布。

とみよ

トミヨ

提供:東京動物園協会

トミヨ

提供:東京動物園協会

と‐みん【都民】

東京都の住民。

⇒とみん‐ぜい【都民税】

ど‐みん【土民】

その土地の民。土着の民。太平記38「国の成敗穏かにて―を安んぜしかば」

ドミンゴ【domingo ポルトガル】

(キリシタン用語)主しゅの日。日曜日。どちりなきりしたん「―祝日いわいびを勤め、守るべし」

とみん‐ぜい【都民税】

東京都が課する住民税。

⇒と‐みん【都民】

トム【René Thom】

フランス生れの数学者。ストラスブール大学教授。位相幾何学の業績でフィールズ賞受賞。研究領域は生物学・言語学における意味論に及ぶ。カタストロフィ理論を創始。著「構造安定性と形態形成」など。(1923〜2002)

と・む【止む・留む・停む】

〔他下二〕

⇒とめる(下一)

と・む【富む】

〔自五〕

①財産がふえる。豊かになる。孝徳紀「自ら勢家とめるいえに託つきて活わたらいを求む」。「国も―・み、家も―・む」

②(財産以外の事物にいう)たくさん持っている。豊かである。法華義疏長保点「義は富トメルをもて広と称す」。「春秋しゅんじゅうに―・む」「商才に―・む」「起伏に―・む」

と・む【尋む・求む・覓む】

〔他下二〕

たずねる。たずねもとめる。万葉集13「石瀬ふみ―・めそわが来し」

ど・む

〔自四〕

目がどろりとして視力を失う。目がかすむ。浄瑠璃、伊賀越道中双六「身は濡鷺の目は―・みたり」

と‐むき【外向】

矢を弓につがえるとき、矢羽の表が外側に向くこと。また、その矢。↔内向うちむき。→甲矢はや

トム‐ジョーンズ【Tom Jones】

(The History of T. J., a Foundling)フィールディングの長編小説。1749年刊。好青年トムの恋と冒険を描くピカレスク小説の傑作。

と‐むしろ【籐蓆】

⇒とうむしろ

トムセン【Vilhelm Thomsen】

デンマークの言語学者。古代トルコ民族の遺した突厥とっけつ文字の碑文解読に成功、以後のトルコ学の発展に貢献。(1842〜1927)

トム‐ソーヤーのぼうけん【トムソーヤーの冒険】

(The Adventures of Tom Sawyer)マーク=トウェーンの長編小説。1876年刊。いたずら好きのトムが村の浮浪少年ハックと数々のいたずらや冒険をする話で、少年時代と自然の素晴しさを郷愁的に描く。

トムソン【George Paget Thomson】

イギリスの原子物理学者。J.J.トムソンの息子。電子の波動性を実証。ノーベル賞。(1892〜1975)

トムソン【Joseph John Thomson】

イギリスの物理学者。キャヴェンディシュ研究所にあって真空放電現象などを研究、電子の存在を確認し、原子物理学の端緒をひらいた。ノーベル賞。(1856〜1940)

トムソン【William Thomson】

「ケルヴィン」参照。

とむ‐ない

(トモナイの転)…したくもない。狂言、鎌腹「これは延ぶれば延ぶるほど死に―」

と‐むね【と胸】

(トは強意の接頭語)「と胸を衝つく」の略。浄瑠璃、源平布引滝「事を分けたる一言に、はつと―の思案も出でず」

⇒と胸を衝く

と‐みん【都民】

東京都の住民。

⇒とみん‐ぜい【都民税】

ど‐みん【土民】

その土地の民。土着の民。太平記38「国の成敗穏かにて―を安んぜしかば」

ドミンゴ【domingo ポルトガル】

(キリシタン用語)主しゅの日。日曜日。どちりなきりしたん「―祝日いわいびを勤め、守るべし」

とみん‐ぜい【都民税】

東京都が課する住民税。

⇒と‐みん【都民】

トム【René Thom】

フランス生れの数学者。ストラスブール大学教授。位相幾何学の業績でフィールズ賞受賞。研究領域は生物学・言語学における意味論に及ぶ。カタストロフィ理論を創始。著「構造安定性と形態形成」など。(1923〜2002)

と・む【止む・留む・停む】

〔他下二〕

⇒とめる(下一)

と・む【富む】

〔自五〕

①財産がふえる。豊かになる。孝徳紀「自ら勢家とめるいえに託つきて活わたらいを求む」。「国も―・み、家も―・む」

②(財産以外の事物にいう)たくさん持っている。豊かである。法華義疏長保点「義は富トメルをもて広と称す」。「春秋しゅんじゅうに―・む」「商才に―・む」「起伏に―・む」

と・む【尋む・求む・覓む】

〔他下二〕

たずねる。たずねもとめる。万葉集13「石瀬ふみ―・めそわが来し」

ど・む

〔自四〕

目がどろりとして視力を失う。目がかすむ。浄瑠璃、伊賀越道中双六「身は濡鷺の目は―・みたり」

と‐むき【外向】

矢を弓につがえるとき、矢羽の表が外側に向くこと。また、その矢。↔内向うちむき。→甲矢はや

トム‐ジョーンズ【Tom Jones】

(The History of T. J., a Foundling)フィールディングの長編小説。1749年刊。好青年トムの恋と冒険を描くピカレスク小説の傑作。

と‐むしろ【籐蓆】

⇒とうむしろ

トムセン【Vilhelm Thomsen】

デンマークの言語学者。古代トルコ民族の遺した突厥とっけつ文字の碑文解読に成功、以後のトルコ学の発展に貢献。(1842〜1927)

トム‐ソーヤーのぼうけん【トムソーヤーの冒険】

(The Adventures of Tom Sawyer)マーク=トウェーンの長編小説。1876年刊。いたずら好きのトムが村の浮浪少年ハックと数々のいたずらや冒険をする話で、少年時代と自然の素晴しさを郷愁的に描く。

トムソン【George Paget Thomson】

イギリスの原子物理学者。J.J.トムソンの息子。電子の波動性を実証。ノーベル賞。(1892〜1975)

トムソン【Joseph John Thomson】

イギリスの物理学者。キャヴェンディシュ研究所にあって真空放電現象などを研究、電子の存在を確認し、原子物理学の端緒をひらいた。ノーベル賞。(1856〜1940)

トムソン【William Thomson】

「ケルヴィン」参照。

とむ‐ない

(トモナイの転)…したくもない。狂言、鎌腹「これは延ぶれば延ぶるほど死に―」

と‐むね【と胸】

(トは強意の接頭語)「と胸を衝つく」の略。浄瑠璃、源平布引滝「事を分けたる一言に、はつと―の思案も出でず」

⇒と胸を衝く

とみ‐はた・す【富み果す】🔗⭐🔉

とみ‐はた・す【富み果す】

〔自四〕

一生涯富んで暮らす。拾遺和歌集雑賀「世の中にことなる事はあらずとも―・してむ命ながくは」

とみ‐ふだ【富札】🔗⭐🔉

とみ‐ふだ【富札】

富籤とみくじに使用する札。買主が所持して自分の番号札の証とするもの。

とみ‐よ【富魚】🔗⭐🔉

とみ‐よ【富魚】

トゲウオ科の淡水産の硬骨魚。全長約5センチメートル。体側に鱗板が1列に並び、背びれに約9本の鋭いとげがある。雄は水草などで球状の巣を造り、雌を誘ってその中に産卵させる。北陸地方以北に分布。

とみよ

トミヨ

提供:東京動物園協会

トミヨ

提供:東京動物園協会

トミヨ

提供:東京動物園協会

トミヨ

提供:東京動物園協会

と・む【富む】🔗⭐🔉

と・む【富む】

〔自五〕

①財産がふえる。豊かになる。孝徳紀「自ら勢家とめるいえに託つきて活わたらいを求む」。「国も―・み、家も―・む」

②(財産以外の事物にいう)たくさん持っている。豊かである。法華義疏長保点「義は富トメルをもて広と称す」。「春秋しゅんじゅうに―・む」「商才に―・む」「起伏に―・む」

とやま【富山】🔗⭐🔉

とやま【富山】

①中部地方日本海側の県。越中国を管轄。面積4247平方キロメートル。人口111万2千。全10市。

→越中おわら

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②富山県中央部の市。県庁所在地。もと前田氏10万石の城下町。神通川の流域に位置し、臨海部は重化学工業が盛ん。人口42万1千。

⇒とやま‐いかやっか‐だいがく【富山医科薬科大学】

⇒とやま‐だいがく【富山大学】

とやま‐いかやっか‐だいがく【富山医科薬科大学】‥クワヤククワ‥🔗⭐🔉

とやま‐いかやっか‐だいがく【富山医科薬科大学】‥クワヤククワ‥

もと国立大学の一つ。富山大学薬学部を移管、医学部を増設して、1975年に設立。2005年、富山大学に統合。

⇒とやま【富山】

とやま‐だいがく【富山大学】🔗⭐🔉

とやま‐だいがく【富山大学】

国立大学法人の一つ。富山高校・富山師範・同青年師範・富山薬専と高岡工専・高岡高商が合併し、1949年新制大学となる。2004年法人化。05年富山医科薬科大学・高岡短期大学を再編・統合。本部は富山市。

⇒とやま【富山】

ふ【富】🔗⭐🔉

ふ【富】

(呉音。慣用音はフウ)物が満ちたりること。豊かにすること。とむこと。とみ。↔貧

ふう‐か【富家】🔗⭐🔉

ふう‐か【富家】

財貨の多い家。かねもち。ふか。ふけ。

ふう‐き【富貴】🔗⭐🔉

ふうき‐ぐさ【富貴草】🔗⭐🔉

○富貴天にありふうきてんにあり🔗⭐🔉

○富貴天にありふうきてんにあり

[論語顔淵]富を得られるかどうかは、運命によるものであり、人の力ではどうにもできない。→死生命めいあり(「死生」成句)

⇒ふう‐き【富貴】

ふうき‐びんらん【風紀紊乱】

社会生活上守るべき道徳・秩序が乱れること。また、乱すこと。

⇒ふう‐き【風紀】

ふう‐きょう【風狂・瘋狂】‥キヤウ

①風雅に徹すること。風俗文選「―の遊士この台に上つて」

②常軌を逸していること。また、その人。

ふう‐きょう【風教】‥ケウ

①風俗と教化。

②徳行を以て教え導くこと。風化。太平記21「御在位の間、―多くは延喜の聖代を追はれしかば」

③風習。風俗。

ふう‐きょく【風棘】

幼児の手足の指骨を冒す結核性炎症。骨が紡錘ぼうすい状に腫脹しゅちょうし遂に化膿する。

ふう‐ぎょくしょう【馮玉祥】‥シヤウ

(Feng Yuxiang)(姓はヒョウとも)中国の軍人・政治家。安徽巣県(巣湖)の人。国民党に入って蒋介石の北伐軍に呼応したが、やがて蒋と対立。日中戦争後、内戦反対と反蒋を声明。李徳全はその妻。(1880〜1948)

ふうき‐らん【富貴蘭】

(→)風蘭ふうらんの異称。

⇒ふう‐き【富貴】

ふう‐きり【封切】

①封を切ったばかりのもの。

②物事のしはじめ。

③(通俗娯楽本の後ろの方を封じた紙を切って読むことから)江戸時代、新刊本を最初に見ること。また、その本。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「さつき本屋の弥三郎が―を持つて来たが」

④新作映画を初めて上映すること。「―館」

ふう‐きん【封金】

封印をした金子。

ふう‐きん【風琴】

①(→)オルガン。北村透谷、劇詩の前途如何「ピアノを用ふることも―を用ふることも我劇の古色を傷くる限りは出来ぬ相談」

②(→)アコーディオン。

ふう‐きん【風禽】

凧たこ。いかのぼり。

フーケ【Jean Fouquet】

フランス中世末随一の画家。フランドル・イタリア絵画に学び、空間の建築的構成と人物の性格描写に秀でた。作「ムランの聖母子」など。(1420頃〜1480頃)

ブーケ【bouquet フランス】

花束。

⇒ブーケ‐ガルニ【bouquet garni フランス】

ふう‐けい【風系】

卓越風たくえつふうの地理的な分布。

ふう‐けい【風景】

①けしき。風光。

②その場の情景。「入学式―」

③風姿。風采。人の様子。

⇒ふうけい‐が【風景画】

⇒ふうけい‐ていえん【風景庭園】

ふうけい‐が【風景画】‥グワ

けしきを主題にした絵画。

⇒ふう‐けい【風景】

ふうけい‐ていえん【風景庭園】‥ヱン

(landscape garden)庭園の様式の一つ。自然風景の模写・縮写またはその理想化・象徴化を図る。風景式庭園。

⇒ふう‐けい【風景】

ブーゲー‐いじょう【ブーゲー異常】‥ジヤウ

重力異常の一種。重力の観測値を海面上での値に補正する時、陸地の海水準以上にある岩石の質量による引力を差し引いた場合の重力異常。海上の場合は海水の代りに岩石で埋めると仮定して補正する。フランスの測地学者ブーゲー(P. Bouguer1698〜1758)の提唱。

ブーケ‐ガルニ【bouquet garni フランス】

パセリ・タイム・ベイリーフなどの香草類を束ねたもの。また、布袋に入れたもの。西洋料理で、煮込み料理やスープに煮出して用いる。

⇒ブーケ【bouquet フランス】

ふう‐けつ【風穴】

①山腹・渓間などにあって、夏季、冷たい風を吹き出す洞穴。溶岩流中のもの(溶岩トンネル)は人穴ひとあななどともいう。かざあな。

②寒風の吹く地。

ふう‐げつ【風月】

(古くはフゲツ)

①風と月。清風と明月。

②風や月を材料として詩歌を作ること。また、文才のあること。太平記12「そもそもかの天満天神と申すは、―の本主、文道の大祖たり」

③自然の風物に親しむこと。謡曲、松虫「―の友に誘はれて」

⇒ふうげつ‐むへん【風月無辺】

⇒風月を友とする

プーケット【Phuket】

タイ南部、マレー半島の西にある小島。観光開発が急速に進み、海洋スポーツ基地として発展。

ふうげつ‐むへん【風月無辺】

自然の風景がこの上もなく美しいこと。

⇒ふう‐げつ【風月】

ふうき‐らん【富貴蘭】🔗⭐🔉

ふ‐えい【富栄】🔗⭐🔉

ふ‐えい【富栄】

富み栄えること。

ふえいよう‐か【富栄養化】‥ヤウクワ🔗⭐🔉

ふえいよう‐か【富栄養化】‥ヤウクワ

湖沼や内湾で貧栄養が富栄養に遷移すること。栄養分を含む排水が流れ込むことによっても起こり、プランクトンが増殖して、水質を汚濁させる。

ふえいよう‐こ【富栄養湖】‥ヤウ‥🔗⭐🔉

ふえいよう‐こ【富栄養湖】‥ヤウ‥

湖沼型の一つ。水中の栄養分が豊富で、生存するプランクトンや魚類の量が多いもの。熱帯地方では深湖も見られるが、温帯地方では浅く、水は緑色・黄緑色を呈する。霞ヶ浦・諏訪湖の類。↔貧栄養湖

ふ‐か【富家】🔗⭐🔉

ふ‐か【富家】

富んでいる家。かねもち。ふうか。ふけ。

ふ‐がく【富岳・富嶽】🔗⭐🔉

ふ‐がく【富岳・富嶽】

富士山のこと。北村透谷、楚囚之詩「嗚呼少わかかりし時、曾つて―に攀上よじのぼり」。「―三十六景」

ふか‐さよう【富化作用】‥クワ‥🔗⭐🔉

ふか‐さよう【富化作用】‥クワ‥

化学反応により不用成分が除去されるなどの、鉱石の品位を高める作用。

ふき【菜蕗・富貴・蕗・草路・布貴】(作品名)🔗⭐🔉

ふき【菜蕗・富貴・蕗・草路・布貴】

箏曲。

①組歌。表組おもてぐみの第1曲。八橋検校作曲。同一拍数の7歌から成る。「越天楽えてんらく」とも。ふき組。

②筑紫箏。雅楽の「越天楽」の旋律に歌詞をあてはめて歌った寺院歌謡から発展したもの。「越殿楽」とも。1の原曲。

ふき‐ぐみ【菜蕗組・富貴組・蕗組】🔗⭐🔉

ふき‐ぐみ【菜蕗組・富貴組・蕗組】

(→)菜蕗ふき1に同じ。

ふき‐じ【富貴寺】🔗⭐🔉

ふき‐じ【富貴寺】

大分県豊後高田市蕗ふきにある天台宗の寺。もと阿弥陀寺と称し、718年(養老2)仁聞にんもんの開創と伝える。宇佐大宮司家の祈願所。方形造の本堂(蕗の大堂おおどう)は藤原時代末期の阿弥陀堂の典型。阿弥陀浄土変相の壁画がある。

富貴寺 阿弥陀堂

撮影:新海良夫

ふき‐ちょうしゅん【富貴長春】‥チヤウ‥🔗⭐🔉

ふき‐ちょうしゅん【富貴長春】‥チヤウ‥

(謎語画題)(→)長春富貴ちょうしゅんふうきに同じ。

ふき‐の‐だい【富貴の台・蕗の台】🔗⭐🔉

ふき‐の‐だい【富貴の台・蕗の台】

婚礼の式三献しきさんこんの時に出す嫁の肴台さかなだい。三方さんぼうの上に造り物の蕗を立て、その下に結昆布・結鯣むすびするめなどの肴を盛った台。

ふき‐まめ【富貴豆】🔗⭐🔉

ふき‐まめ【富貴豆】

そらまめに砂糖を加えて柔らかく煮たもの。ふうきまめ。ふっきまめ。

ふ‐きょう【富強】‥キヤウ🔗⭐🔉

ふ‐きょう【富強】‥キヤウ

①富んで強いこと。ふうきょう。「―を誇る大国」

②富国強兵の略。

ふ‐げん【富源】🔗⭐🔉

ふ‐げん【富源】

富の生ずるみなもと。

ふ‐こう【富鉱】‥クワウ🔗⭐🔉

ふ‐こう【富鉱】‥クワウ

有用成分を多く含み、品位の高い鉱石。↔貧鉱

ふ‐ごう【富豪】‥ガウ🔗⭐🔉

ふ‐ごう【富豪】‥ガウ

富んでいる人。大金持。財産家。

ふ‐こく【富国】🔗⭐🔉

ふ‐こく【富国】

①国を豊かにすること。

②豊かな国。

⇒ふこく‐きょうへい【富国強兵】

ふこく‐きょうへい【富国強兵】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

ふこく‐きょうへい【富国強兵】‥キヤウ‥

国を富ませ、兵力を強めること。富強。福沢諭吉、世界国尽「人民恒つねの産を得て―天下一、文明開化の中心と名のみにあらず」

⇒ふ‐こく【富国】

ふ‐さい【富歳】🔗⭐🔉

ふ‐さい【富歳】

五穀の収穫の多い年。豊年。

ふじ【富士】🔗⭐🔉

ふじ‐かざんたい【富士火山帯】‥クワ‥🔗⭐🔉

ふじ‐かざんたい【富士火山帯】‥クワ‥

北端は不明確だが、霧ヶ峰から富士山・箱根山・伊豆半島の諸火山を経て伊豆七島に至る火山帯をいった語。さらに南に延び、マリアナ列島西側の火山列島に連なる。成層火山が多い。

ふじ‐がた【富士形】🔗⭐🔉

ふじ‐がた【富士形】

富士山のような形、すなわち円錐形の上部が欠けていて、横から見て扇を逆さまにしたように見える形。富士山形。

ふじ‐ぎぬ【富士絹】🔗⭐🔉

ふじ‐ぎぬ【富士絹】

経緯たてよこともに絹紡糸を用いた平織・卵色の織物。1906年(明治39)頃、富士瓦斯ガス紡績株式会社の製品名。羽二重はぶたえに準ずるものとして広く輸出された。シャツ地・婦人服地・裏地などに用いる。

ふじ‐の‐すその【富士の裾野】🔗⭐🔉

ふじ‐の‐すその【富士の裾野】

富士山麓一帯の称。鎌倉武士の盛典たる巻狩が行われた所。また、古くから農民の入会いりあい地。演習林・別荘地などに利用される。

ふじ‐の‐まきがり【富士の巻狩】🔗⭐🔉

ふじ‐の‐まきがり【富士の巻狩】

1193年(建久4)5月源頼朝が富士山麓で挙行した大規模な狩猟。曾我兄弟の仇討で名高い。

ふじのみや【富士宮】🔗⭐🔉

ふじのみや【富士宮】

静岡県中部の市。もと富士郡大宮町で、富士山の表登山口。富士大宮の称のある浅間せんげん神社がある。製紙・パルプ工業のほか機械・化学工業も立地。人口12万2千。

白糸の滝

撮影:山梨勝弘

○富士は磯ふじはいそ🔗⭐🔉

○富士は磯ふじはいそ

日本一高い富士山も、まるで低い磯同然であるという意。及びもつかないさま。比較にならないさま。

⇒ふじ【富士】

ふし‐はかせ【節博士】

(→)博士はかせ5に同じ。特に、旋律の表記であることを強調し、博士の別義と区別する場合にいう。徒然草「その後、太秦善観房といふ僧、―を定めて声明になせり」

ふじ‐ばかま【藤袴】フヂ‥

①キク科の多年草。やや湿気のある所に自生。高さ約1メートル。全体に佳香がある。秋、淡紫色の小さな頭状花を多数散房状に開く。秋の七草の一つ。蘭草。〈[季]秋〉。万葉集8「萩の花尾花葛花なでしこの花をみなへし又―あさがほの花」

ふじばかま

②襲かさねの色目。表裏とも紫。

②襲かさねの色目。表裏とも紫。

②襲かさねの色目。表裏とも紫。

②襲かさねの色目。表裏とも紫。

ふじ‐びたい【富士額】‥ビタヒ🔗⭐🔉

ふじ‐びたい【富士額】‥ビタヒ

額の髪の生えぎわが富士山の形に似たもの。美人の形容とする。

ふじ‐もうで【富士詣で】‥マウデ🔗⭐🔉

ふじ‐もうで【富士詣で】‥マウデ

①近世、陰暦6月1日から21日までの間に富士山に登り、山頂の富士権現社(祭神は浅間大神、木花開耶姫命このはなのさくやびめのみこと)に参詣すること。富士参り。

②陰暦6月1日の前後、江戸の浅草・駒込・高田など各地に分祀した富士権現社に参詣し、富士塚に登ること。〈[季]夏〉

ふじよしだ【富士吉田】🔗⭐🔉

ふじよしだ【富士吉田】

山梨県南東部にある市。富士山北側の登山口。富士五湖観光の中心地。人口5万3千。

ふっ‐き【富貴】🔗⭐🔉

ふっき‐そう【富貴草】‥サウ🔗⭐🔉

ふっき‐そう【富貴草】‥サウ

ツゲ科の常緑多年草。山地に生え、高さ20〜30センチメートルで、基部は木化。地下茎が横走して群生。葉はやや厚く切れ込みのある倒卵形で、茎の上部につく。夏、淡黄緑色の小花を穂状につける。庭園の下草とする。キチジソウ。

⇒ふっ‐き【富貴】

ふっき‐まめ【富貴豆】🔗⭐🔉

[漢]富🔗⭐🔉

富 字形

筆順

筆順

〔宀部9画/12画/教育/4157・4959〕

〔音〕フ(呉) フウ(漢)

〔訓〕とむ・とみ (名)ひさ・さかえ・ゆたか

[意味]

①とむ。物がゆたかにある。(対)貧。「富強・富貴ふうき・ふっき・富裕・富栄養湖・豊富」

②とみ。財産。「富力・富豪・巨富」

③とます。ゆたかにする。「富国強兵」

[解字]

形声。「宀」(=やね)+音符「

〔宀部9画/12画/教育/4157・4959〕

〔音〕フ(呉) フウ(漢)

〔訓〕とむ・とみ (名)ひさ・さかえ・ゆたか

[意味]

①とむ。物がゆたかにある。(対)貧。「富強・富貴ふうき・ふっき・富裕・富栄養湖・豊富」

②とみ。財産。「富力・富豪・巨富」

③とます。ゆたかにする。「富国強兵」

[解字]

形声。「宀」(=やね)+音符「 」(=中に酒がいっぱいつまっているとくり)。家の中がゆたかに満ちている意。[冨]は異体字。

[下ツキ

殷富・巨富・国富・貧富・豊富

[難読]

富山とやま

」(=中に酒がいっぱいつまっているとくり)。家の中がゆたかに満ちている意。[冨]は異体字。

[下ツキ

殷富・巨富・国富・貧富・豊富

[難読]

富山とやま

筆順

筆順

〔宀部9画/12画/教育/4157・4959〕

〔音〕フ(呉) フウ(漢)

〔訓〕とむ・とみ (名)ひさ・さかえ・ゆたか

[意味]

①とむ。物がゆたかにある。(対)貧。「富強・富貴ふうき・ふっき・富裕・富栄養湖・豊富」

②とみ。財産。「富力・富豪・巨富」

③とます。ゆたかにする。「富国強兵」

[解字]

形声。「宀」(=やね)+音符「

〔宀部9画/12画/教育/4157・4959〕

〔音〕フ(呉) フウ(漢)

〔訓〕とむ・とみ (名)ひさ・さかえ・ゆたか

[意味]

①とむ。物がゆたかにある。(対)貧。「富強・富貴ふうき・ふっき・富裕・富栄養湖・豊富」

②とみ。財産。「富力・富豪・巨富」

③とます。ゆたかにする。「富国強兵」

[解字]

形声。「宀」(=やね)+音符「 」(=中に酒がいっぱいつまっているとくり)。家の中がゆたかに満ちている意。[冨]は異体字。

[下ツキ

殷富・巨富・国富・貧富・豊富

[難読]

富山とやま

」(=中に酒がいっぱいつまっているとくり)。家の中がゆたかに満ちている意。[冨]は異体字。

[下ツキ

殷富・巨富・国富・貧富・豊富

[難読]

富山とやま

大辞林の検索結果 (99)

とがし【富樫】🔗⭐🔉

とがし 【富樫】

姓氏の一。加賀国(今の石川県)石川郡富樫郷を本拠とする豪族。在庁官人より興り,加賀守護となる。一向一揆に敗北して滅亡。

とがし-ひろかげ【富樫広蔭】🔗⭐🔉

とがし-ひろかげ 【富樫広蔭】

(1793-1873) 江戸末期の国学者。和歌山の人。本姓は井出。本居大平・本居春庭に学ぶ。本居家の語学の発展につとめた。著「辞玉襷」「詞の玉橋」など。

とがし-まさちか【富樫政親】🔗⭐🔉

とがし-まさちか 【富樫政親】

(1455?-1488) 室町中期の武将。加賀の守護。一向宗門徒を弾圧,加賀一向一揆と戦って,石川郡高尾城で敗死した。

とま・す【富ます】🔗⭐🔉

とま・す [2] 【富ます】 (他サ五)

富むようにする。豊かにする。とませる。

とみ【富】🔗⭐🔉

とみ [1] 【富】

〔動詞「富む」の連用形から〕

(1)集積した財貨。多大な財産。「莫大な―を築く」「巨万の―」

(2)経済的に価値のある資源・物質。「地下に眠っている―を探り当てる」

(3)「富くじ」に同じ。

とみ=は屋(オク)を潤(ウルオ)し徳は身(ミ)を潤す🔗⭐🔉

――は屋(オク)を潤(ウルオ)し徳は身(ミ)を潤す

〔大学〕

財産がふえれば家が美しく立派になり,徳行を積めば人格が尊くなる。徳の重要性を説く言葉。

とみ=を突・く🔗⭐🔉

――を突・く

〔富くじでは櫃(ヒツ)の中の木札を錐(キリ)で突き刺して当選を決めたことから〕

富くじの主催者が当たりくじを決める。

とみい【富井】🔗⭐🔉

とみい トミ 【富井】

姓氏の一。

【富井】

姓氏の一。

【富井】

姓氏の一。

【富井】

姓氏の一。

とみい-まさあき【富井政章】🔗⭐🔉

とみい-まさあき トミ ― 【富井政章】

(1858-1935) 民法学者。京都生まれ。東大教授。のち貴族院勅選議員・立命館大学学長・枢密顧問官などを歴任。穂積陳重(ノブシゲ)・梅謙次郎とともに,民法典の起草の中心となった。主著「民法原論」

― 【富井政章】

(1858-1935) 民法学者。京都生まれ。東大教授。のち貴族院勅選議員・立命館大学学長・枢密顧問官などを歴任。穂積陳重(ノブシゲ)・梅謙次郎とともに,民法典の起草の中心となった。主著「民法原論」

― 【富井政章】

(1858-1935) 民法学者。京都生まれ。東大教授。のち貴族院勅選議員・立命館大学学長・枢密顧問官などを歴任。穂積陳重(ノブシゲ)・梅謙次郎とともに,民法典の起草の中心となった。主著「民法原論」

― 【富井政章】

(1858-1935) 民法学者。京都生まれ。東大教授。のち貴族院勅選議員・立命館大学学長・枢密顧問官などを歴任。穂積陳重(ノブシゲ)・梅謙次郎とともに,民法典の起草の中心となった。主著「民法原論」

とみうら【富浦】🔗⭐🔉

とみうら 【富浦】

千葉県南部,安房郡の町。浦賀水道に面し,多くの海水浴場がある。房州ビワで知られる。

とみおか【富岡】🔗⭐🔉

とみおか トミヲカ 【富岡】

(1)群馬県南部の市。上野国一宮の貫前(ヌキサキ)神社がある。日本最初の官営製糸工場のできた地。商工業が発展。

(2)福島県中東部,双葉(フタバ)郡の町。浜通り中央部にあり,岩城相馬街道の旧宿駅。原子力発電所がある。

(3)東京都江東区西部の商業地区。富岡八幡宮・深川不動尊がある。

とみおか-せいしじょう【富岡製糸場】🔗⭐🔉

とみおか-せいしじょう トミヲカ―ヂヤウ 【富岡製糸場】

明治政府の殖産興業政策の一つとして,1872年(明治5)群馬県富岡に設立された官営の機械製糸工場。フランスの機械や技術を導入し,模範技術の伝習に寄与。のち三井財閥に払い下げられた。

とみおか【富岡】🔗⭐🔉

とみおか トミヲカ 【富岡】

姓氏の一。

とみおか-てっさい【富岡鉄斎】🔗⭐🔉

とみおか-てっさい トミヲカ― 【富岡鉄斎】

(1836-1924) 日本画家。京都生まれ。名は猷輔,のち百錬。歌道・儒学・詩文・仏教などを学ぶ。大和絵から南画に進み,独特の筆致と淡い色調の個性的な絵を残す。代表作「掃蕩俗塵」「不尽山頂全図」

とみ-こうか【富効果】🔗⭐🔉

とみ-こうか ―カウクワ [3] 【富効果】

資産というストックの増減が消費行動に及ぼす効果。資産効果。実質残高効果。

とみ-こうぎょう【富興行】🔗⭐🔉

とみ-こうぎょう ―コウギヤウ [3] 【富興行】

富くじを催すこと。

とみざき【富崎】🔗⭐🔉

とみざき 【富崎】

姓氏の一。

とみざき-しゅんしょう【富崎春昇】🔗⭐🔉

とみざき-しゅんしょう 【富崎春昇】

(1880-1958) 地歌演奏家。本名,吉倉助次郎。文楽の人形遣い吉田玉助の子。大阪生まれ。四歳で失明し,六歳で富崎宗順の門に入る。古典曲の演奏にすぐれるとともに,「春の江の島」「楠昔噺(クスノキムカシバナシ)」「蓬生(ヨモギユウ)」などの名作を残した。

とみ・す【富す】🔗⭐🔉

とみ・す 【富す】 (動サ変)

豊かになる。富む。「夢に―・したる心地し侍りてなむ/源氏(行幸)」

とみなが【富永】🔗⭐🔉

とみなが 【富永】

姓氏の一。

とみなが-なかもと【富永仲基】🔗⭐🔉

とみなが-なかもと 【富永仲基】

(1715-1746) 江戸中期の思想家。大坂の町人出身。懐徳堂に学び,神儒仏を徹底的に批判して「誠の道」を説いた。著「出定後語(シユツジヨウコウゴ)」

とみ-ふだ【富札】🔗⭐🔉

とみ-ふだ [2][0] 【富札】

江戸時代の富くじの札。

とみやす【富安】🔗⭐🔉

とみやす 【富安】

姓氏の一。

とみやす-ふうせい【富安風生】🔗⭐🔉

とみやす-ふうせい 【富安風生】

(1885-1979) 俳人。愛知県生まれ。本名,謙次。東大卒。逓信省に勤務。「ホトトギス」に参加,のち「若葉」を主宰。句集「草の花」「走馬灯」など。

とみよ【富魚】🔗⭐🔉

とみよ [0] 【富魚】

トゲウオ目の淡水魚。全長約5センチメートル。体は紡錘形で側扁し,背びれに九本前後のとげがある。体は灰黄色で背は青黒く,体側に暗色横帯がある。水の澄んだ細流や池にすむ。水草などで巣をつくり,その中で産卵する。北日本と中国・朝鮮半島に分布。

→トゲウオ

と・む【富む】🔗⭐🔉

と・む [1] 【富む】 (動マ五[四])

〔「積む」と同源か〕

(1)財産をたくさん持つ。金持ちになる。「―・める国」「この殿はむべもむべも―・みけり/催馬楽」

(2)豊かである。多く持つ。「才能に―・む」「春秋に―・む」「弾力性に―・む」

とやま【富山】🔗⭐🔉

とやま 【富山】

(1)中部地方北部の県。かつての越中国全域を占める。東部に飛騨山脈,南部に飛騨高地があり,北の富山湾岸に富山平野が開ける。県庁所在地,富山市。

(2)富山県中北部,神通川下流域の市。県庁所在地。近世,加賀藩の支藩前田氏の城下町。立山・黒部峡谷の玄関口。売薬業のほか豊富な電力と工業用水に恵まれ,重化学工業が発達。

とやま-いかやっかだいがく【富山医科薬科大学】🔗⭐🔉

とやま-いかやっかだいがく ―イクワヤククワ― 【富山医科薬科大学】

国立大学の一。富山大学薬学部を移管,医学部を増設して,1975年(昭和50)に設立。本部は富山市。

とやま-えび【富山海老】🔗⭐🔉

とやま-えび [3] 【富山海老】

海産のエビ。全長約20センチメートル。淡紅色で,頭胸部と腹部に濃色の横縞がある。二年で雄として成熟し,三年以後すべて雌に性転換する。食用。寒海性で,日本海・ベーリング海に分布。富山湾で多量に漁獲されることからこの名がある。

とやま-けんりつだいがく【富山県立大学】🔗⭐🔉

とやま-けんりつだいがく 【富山県立大学】

公立大学の一。1989年(平成1)設立。本部は富山県小杉町。

とやま-こう-せん【富山港線】🔗⭐🔉

とやま-こう-せん ―カウ― 【富山港線】

JR 西日本の鉄道線。富山・岩瀬浜間,8キロメートル。神通川下流沿岸の富山工業地域を走る。

とやま-こくさいだいがく【富山国際大学】🔗⭐🔉

とやま-こくさいだいがく 【富山国際大学】

私立大学の一。1989年(平成1)設立。本部は富山県大山町。

とやま-だいがく【富山大学】🔗⭐🔉

とやま-だいがく 【富山大学】

国立大学の一。富山薬専と富山高校・高岡工専・師範系学校が合併し,1949年(昭和24)新制大学となる。本部は富山市。

とやま-わん【富山湾】🔗⭐🔉

とやま-わん 【富山湾】

能登半島の付け根,富山県側に広がる湾。湾内に富山港・伏木港・魚津港がある。蜃気楼(シンキロウ)が発生し,ホタルイカ・ブリなどがとれる。

ふう-か【富家】🔗⭐🔉

ふう-か [1] 【富家】

富裕な家。財産家。ふか。ふけ。

ふう-き【富貴】🔗⭐🔉

ふう-き [1] 【富貴】 (名・形動)[文]ナリ

財産があって,しかも身分の高い・こと(さま)。ふっき。ふき。「―な家に生まれる」「僕未だ一僕を供するの―ならず/花柳春話(純一郎)」

ふうき-ぐさ【富貴草】🔗⭐🔉

ふうき-ぐさ [3] 【富貴草】

牡丹(ボタン)の異名。

ふえいよう-か【富栄養化】🔗⭐🔉

ふえいよう-か フエイヤウクワ [4] 【富栄養化】

(1)貧栄養湖が長年月を経て富栄養湖へと遷移すること。自然富栄養化。

(2)リンや窒素などを含む排水が湖沼などに流入し,プランクトンが異常に発生するなどして水質が汚濁すること。

ふえいよう-こ【富栄養湖】🔗⭐🔉

ふえいよう-こ フエイヤウ― [4] 【富栄養湖】

栄養塩類に富み,プランクトンなどが多く,生物生産量の多い湖沼。水の色は緑ないし黄緑色で,透明度は,5メートル以内。一般に浅く,湖底には腐泥などが堆積する。霞ヶ浦・諏訪湖など。

→貧栄養湖

ふ-か【富家】🔗⭐🔉

ふ-か [1] 【富家】

富んでいる家。金持ち。ふうか。ふけ。

ふ-がく【富岳・富嶽】🔗⭐🔉

ふ-がく [1] 【富岳・富嶽】

富士山の異名。「―百景」

ふき【菜蕗・蕗・富貴・布貴】🔗⭐🔉

ふき 【菜蕗・蕗・富貴・布貴】

箏曲の一。

(1)八橋検校作曲の箏組歌十三曲中の筆頭の曲。八橋流以降,生田流・山田流でも演奏され,俗箏の最初の曲として尊ばれている。

(2)筑紫箏の曲。{(1)}の原曲。越天楽(エテンラク)。

ふき-でら【富貴寺】🔗⭐🔉

ふき-でら 【富貴寺】

大分県豊後高田市蕗(フキ)にある天台宗の寺。718年仁聞の開基と伝える。大堂は九州最古の建築遺構で,藤原時代の阿弥陀堂建築として重要。旧名,阿弥陀寺。ふっきじ。

ふき-の-だい【富貴の台・蕗の台】🔗⭐🔉

ふき-の-だい [4] 【富貴の台・蕗の台】

婚礼の三献(サンコン)の時に用いる嫁の肴台(サカナダイ)。三方の上に作り物の蕗を立て,その下に結び昆布(コンブ)・結び鯣(スルメ)などの肴を盛る。

ふき-まめ【富貴豆】🔗⭐🔉

ふき-まめ [2] 【富貴豆】

乾燥した空豆を水に浸して皮を取り去り,砂糖で煮たもの。ふうきまめ。ふっきまめ。

ふ-きょう【富強】🔗⭐🔉

ふ-きょう ―キヤウ [0] 【富強】

■一■ (名・形動)[文]ナリ

富んでいて強い・こと(さま)。「文字も武備も盛んにして―なる国あり/学問ノススメ(諭吉)」

■二■ (名)

「富国強兵」の略。

ふ-げん【富源】🔗⭐🔉

ふ-げん [0] 【富源】

富の源泉。富を生み出す資源。

ふ-ごう【富豪】🔗⭐🔉

ふ-ごう ―ガウ [0] 【富豪】

大いに富んでいる人。大金持ち。

ふ-こく【富国】🔗⭐🔉

ふ-こく [2][1] 【富国】

(1)国の経済を豊かにすること。

(2)豊かな国。

ふこく-きょうへい【富国強兵】🔗⭐🔉

ふこく-きょうへい ―キヤウ― [2][1] 【富国強兵】

国を豊かにし兵力を増強すること。国の経済力・軍事力を高めること。明治政府の基本政策の一。

ふじ【富士】🔗⭐🔉

ふじ 【富士】

(1)静岡県中東部,富士川東岸にある市。富士山の南麓にあり,駿河湾に面する。パルプ・製紙・化学・電機・自動車などの工業が盛ん。河口に田子の浦港がある。

(2)「富士山」の略。

ふじ=は磯(イソ)🔗⭐🔉

――は磯(イソ)

比較にならないほどすぐれているさまをいう語。その物事に比べると,日本一高い富士山も磯同様に低いということ。

ふじ【富士】🔗⭐🔉

ふじ 【富士】

姓氏の一。

ふじ-まさはる【富士正晴】🔗⭐🔉

ふじ-まさはる 【富士正晴】

(1913-1987) 小説家。徳島県生まれ。本名,正明。三高中退。同人雑誌「VIKING」創刊。独特の文体で,庶民の生命力を描く。「贋・久坂葉子伝」「桂春団治」など。

ふじ-かざんたい【富士火山帯】🔗⭐🔉

ふじ-かざんたい ―クワザンタイ 【富士火山帯】

新潟県西南部の焼山から妙高山・八ヶ岳・富士山・箱根・伊豆半島の諸火山を経て伊豆七島・マリアナ諸島に続く火山帯。

ふじ-がた【富士形】🔗⭐🔉

ふじ-がた [0] 【富士形】

富士山の形。上は狭く平らで下の方は広がった形。富士山形。

ふじかわ【富士川】🔗⭐🔉

ふじかわ フジカハ 【富士川】

姓氏の一。

ふじかわ-ゆう【富士川游】🔗⭐🔉

ふじかわ-ゆう フジカハイウ 【富士川游】

(1865-1940) 医学者。広島の人。日本医史学会の組織化に貢献。和漢の古医書を収集,日本医史学を確立。著「日本医学史」「日本疾病史」など。

ふじ-かわ【富士川】🔗⭐🔉

ふじ-かわ ―カハ 【富士川】

(1)山梨県北西部を流れる釜無(カマナシ)川を上流とし,同県北東部を流れる笛吹川を甲府盆地で合わせて南流し,駿河湾に注ぐ川。日本三急流の一。長さ128キロメートル。ふじがわ。

(2)静岡県中部,庵原(イハラ)郡の町。富士川下流西岸にあり,水運の中継地として発達した。

ふじかわ-の-たたかい【富士川の戦い】🔗⭐🔉

ふじかわ-の-たたかい ―カハ―タタカヒ 【富士川の戦い】

1180年10月,富士川河口近くで行われた源平両軍の合戦。源頼朝追討の命をうけて東下した平維盛(コレモリ)を将とする平家軍は,夜半,水鳥の羽音を急襲と誤認して総退却したという。

ふじ-ぎぬ【富士絹・不二絹】🔗⭐🔉

ふじ-ぎぬ [0][3] 【富士絹・不二絹】

〔明治末期,富士瓦斯(ガス)紡績会社が創製したことから〕

紡織絹糸を用いて羽二重に似せて織った絹織物。

ふじ-ぎょうじゃ【富士行者】🔗⭐🔉

ふじ-ぎょうじゃ ―ギヤウジヤ [3] 【富士行者】

「富士詣(モウ)で{(1)}」をする富士講の人々を引率して登る先達(センダツ)の行者。[季]夏。

ふじ-こう【富士講】🔗⭐🔉

ふじ-こう ―カウ [2][0] 【富士講】

江戸中期に主に町人層に広まった,富士山信仰を中心とする教団。修験道・弥勒(ミロク)信仰を習合するが,神道系の教義を説く。講を組んで富士登山を行なったり,市中に築いた富士塚に参詣した。[季]夏。

ふじ-ごこ【富士五湖】🔗⭐🔉

ふじ-ごこ 【富士五湖】

山梨県南部,富士山北麓にある山中湖・河口湖・西(サイ)湖・精進(シヨウジ)湖・本栖(モトス)湖の五つの湖。

ふじ-ごんげん【富士権現】🔗⭐🔉

ふじ-ごんげん 【富士権現】

静岡県富士宮市にある浅間神社(富士山本宮浅間大社)の旧称。大宮権現。富士浅間権現。

ふじ-ざくら【富士桜】🔗⭐🔉

ふじ-ざくら [3] 【富士桜】

マメザクラの別名。[季]春。

ふじ-さん【富士山】🔗⭐🔉

ふじ-さん 【富士山】

静岡・山梨両県にまたがる円錐状成層火山。日本の最高峰。海抜3776メートル。1707年(宝永4)の噴火で中腹に宝永山ができ,以後活動を休止。火口直径は約800メートルあり,裾野を長く引いた姿は美しく,古くから信仰登山が盛ん。現在,五合目まで自動車道が通じる。富士。不二山。不二。不尽山。ふじの高嶺。ふじの嶺。富岳(フガク)。ふじのやま。((歌枕))「人しれぬ思ひをつねにするがなる富士の山こそわが身なりけれ/古今(恋一)」

ふじ-しんこう【富士信仰】🔗⭐🔉

ふじ-しんこう ―シンカウ [3] 【富士信仰】

富士山を神体山として崇める信仰。浅間(センゲン)神社創建を経て,平安時代以降,山岳修行者や修験者が民間に広めた。江戸時代,富士講が組織され,関東地方で多くの信者を獲得。関東各地に富士山を模して築いた富士塚を遥拝所・代理登山所とする信仰が定着。現在も白装束の行衣で杖をもち,「六根清浄」と唱えながら富士山に登る登拝形態が残る。

→浅間信仰

ふじ-ずな【富士砂】🔗⭐🔉

ふじ-ずな [2] 【富士砂】

富士山麓に分布する火山砂礫。黒色で多孔質。通気性・排水性に優れ,園芸用土として利用。

ふじ-だいがく【富士大学】🔗⭐🔉

ふじ-だいがく 【富士大学】

私立大学の一。1965年(昭和40)奥州大学として設立,76年現名に改称。本部は花巻市。

ふじたいこ【富士太鼓】🔗⭐🔉

ふじたいこ 【富士太鼓】

能の一。四番目物。内裏で催された管弦をめぐり,天王寺の伶人(レイジン)浅間に殺された住吉の伶人富士の妻が,狂乱して伶人の姿となり,夫の形見の太鼓を打つ。同工異曲に「梅枝(ウメガエ)」がある。

ふじたに【富士谷】🔗⭐🔉

ふじたに 【富士谷】

姓氏の一。

ふじたに-なりあきら【富士谷成章】🔗⭐🔉

ふじたに-なりあきら 【富士谷成章】

(1738-1779) 江戸中期の国語学者・歌人。京都の人。号は北辺(キタノベ)。本姓は皆川。御杖の父。皆川淇園(キエン)の弟。品詞分類(名(ナ)・挿頭(カザシ)・装(ヨソイ)・脚結(アユイ)),てにをは・活用の研究などで,その後の研究に大きな影響を与えた。著「かざし抄」「あゆひ抄」「非南留別志(ヒナルベシ)」など。

ふじたに-みつえ【富士谷御杖】🔗⭐🔉

ふじたに-みつえ ―ミツ 【富士谷御杖】

(1768-1823) 江戸後期の国学者・歌人。京都の人。号,北辺(キタノベ)。成章の子。言霊(コトダマ)哲学に立った言語論および注釈などの古典研究に特色がある。著「古事記灯」「万葉集灯」「俳諧天爾波抄」など。

【富士谷御杖】

(1768-1823) 江戸後期の国学者・歌人。京都の人。号,北辺(キタノベ)。成章の子。言霊(コトダマ)哲学に立った言語論および注釈などの古典研究に特色がある。著「古事記灯」「万葉集灯」「俳諧天爾波抄」など。

【富士谷御杖】

(1768-1823) 江戸後期の国学者・歌人。京都の人。号,北辺(キタノベ)。成章の子。言霊(コトダマ)哲学に立った言語論および注釈などの古典研究に特色がある。著「古事記灯」「万葉集灯」「俳諧天爾波抄」など。

【富士谷御杖】

(1768-1823) 江戸後期の国学者・歌人。京都の人。号,北辺(キタノベ)。成章の子。言霊(コトダマ)哲学に立った言語論および注釈などの古典研究に特色がある。著「古事記灯」「万葉集灯」「俳諧天爾波抄」など。

ふじにたつかげ【富士に立つ影】🔗⭐🔉

ふじにたつかげ 【富士に立つ影】

小説。白井喬二作。1924(大正13)〜27年(昭和2)「報知新聞」連載。富士の裾野の築城論議に始まる,熊木家と佐藤家の三代70年にわたる対立と和解を描く。

ふじ-の-まきがり【富士の巻狩り】🔗⭐🔉

ふじ-の-まきがり 【富士の巻狩り】

1193年5月,源頼朝が富士の裾野で催した大規模な狩猟。この時,曾我兄弟の仇討ちが行われたので名高い。

ふじのみや【富士宮】🔗⭐🔉

ふじのみや 【富士宮】

静岡県中東部,富士山南西麓にある市。浅間(センゲン)神社の門前町,富士山の表登山口として発展。製紙・フィルム・食品工業が盛ん。

ふじ-びたい【富士額】🔗⭐🔉

ふじ-びたい ―ビタヒ [3] 【富士額】

髪の生えぎわが富士山の形に似ている額。美人の条件の一つとされた。

ふじ-まいり【富士参り】🔗⭐🔉

ふじ-まいり ―マ リ [3] 【富士参り】

⇒富士詣(フジモウ)で

リ [3] 【富士参り】

⇒富士詣(フジモウ)で

リ [3] 【富士参り】

⇒富士詣(フジモウ)で

リ [3] 【富士参り】

⇒富士詣(フジモウ)で

ふじ-まつ【富士松】🔗⭐🔉

ふじ-まつ [2] 【富士松】

カラマツの異名。

ふじまつ【富士松】🔗⭐🔉

ふじまつ 【富士松】

狂言の一。太郎冠者が手に入れた富士松を主人が取り上げようとして連歌の賭け物にさせ,難句を次々に出すが,冠者は主人をからかいつつ応答してしまう。

ふじまつぶし【富士松節】🔗⭐🔉

ふじ-み【富士見】🔗⭐🔉

ふじ-み [0] 【富士見】

(1)富士山を観望すること。また,それに都合のよい所。「―台」「―橋」

(2)「富士見酒」の略。

ふじみ【富士見】🔗⭐🔉

ふじみ 【富士見】

(1)埼玉県中南部,荒川西岸の市。近郊農村であったが,住宅地・工業地として発展。

(2)長野県中東部,諏訪(スワ)郡の町。釜無川上流域,八ヶ岳南西麓を占め,高冷地農業を行う。別荘地開発が進む。

(3)群馬県中部,勢多(セタ)郡の村。赤城山の山頂から南西斜面を占め,山頂へ赤城道路がのびる。

ふじみてい-ぶんこ【富士見亭文庫】🔗⭐🔉

ふじみてい-ぶんこ 【富士見亭文庫】

1602年徳川家康が江戸城内富士見亭に設けた文庫。紅葉山文庫の前身。

ふじ-もうで【富士詣で】🔗⭐🔉

ふじ-もうで ―マウデ [3] 【富士詣で】

(1)富士山の山開き後,富士講を組んで富士山に登り頂上の浅間(センゲン)神社(=富士権現の奥の院)に参詣すること。富士参り。[季]夏。

(2)江戸時代,陰暦五月晦日,六月一日の両日,江戸市中に模造した富士山に登り浅間神社に参詣すること。

→富士講

ふじよしだ【富士吉田】🔗⭐🔉

ふじよしだ 【富士吉田】

山梨県南東部,富士山北麓にある市。富士浅間(センゲン)神社の門前町,富士登山の吉田口,富士五湖の観光地として発展。郡内織の産地。

ふっ-き【富貴】🔗⭐🔉

ふっ-き [1] 【富貴】

「ふうき(富貴)」に同じ。「―の身」「―の家に生まる」

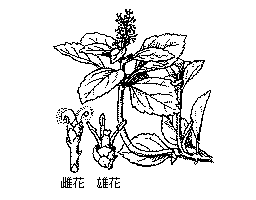

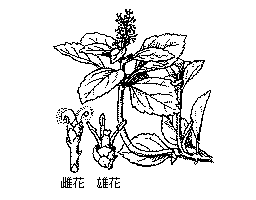

ふっき-そう【富貴草】🔗⭐🔉

ふっき-そう ―サウ [0] 【富貴草】

ツゲ科の常緑小低木。山中の樹下に自生。茎は緑色で長さ約30センチメートル,基部は地をはう。葉は厚く,輪生状に互生する。初夏,茎頂に花穂を直立し,花弁のない花をつける。雄しべが白色で目立つ。吉字草。

富貴草

[図]

[図]

[図]

[図]

ふっき-まめ【富貴豆】🔗⭐🔉

ふっき-まめ [3] 【富貴豆】

⇒ふきまめ(富貴豆)

ふっき-じ【富貴寺】🔗⭐🔉

ふっき-じ 【富貴寺】

⇒ふきでら(富貴寺)

とます【富ます】(和英)🔗⭐🔉

とます【富ます】

make rich;enrich.→英和

とむ【富む】(和英)🔗⭐🔉

とむ【富む】

be rich[wealthy];abound[be rich](豊富).→英和

ふうき【富貴】(和英)🔗⭐🔉

ふうき【富貴】

riches and honors.

ふごう【富豪】(和英)🔗⭐🔉

ふごう【富豪】

a rich[wealthy]man;a millionaire (百万長者).→英和

ふこく【富国】(和英)🔗⭐🔉

ふこく【富国】

a rich country.→英和

富国強兵 national enrichment and security;strengthening of a country.

広辞苑+大辞林に「富」で始まるの検索結果。もっと読み込む