複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (50)

いる【率る・将る】ヰル🔗⭐🔉

いる【率る・将る】ヰル

〔他上一〕

①連れて行く。ひきいる。南海寄帰内法伝平安後期点「請して将ヰて内に入れて供養す」

②身につけて行く。携帯する。増鏡「内侍所・神璽・宝剣ばかりをぞ、忍びてゐて渡させ給ふ」

しょう【将】シヤウ🔗⭐🔉

しょう【将】シヤウ

①ひきいること。軍隊を引率・指揮する者。軍隊の長。「―たるの器」「敗軍の―」

②古代、近衛府の官名。

③旧陸海軍・自衛隊の階級の一つ。

⇒将を射んと欲すれば先ず馬を射よ

しょう‐か【将家】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐か【将家】シヤウ‥

武将の家柄。武家。

しょう‐かん【将官】シヤウクワン🔗⭐🔉

しょう‐かん【将官】シヤウクワン

大将・中将・少将の総称。旧陸海軍武官の親任官および勅任官。

しょう‐き【将器】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐き【将器】シヤウ‥

一軍の将たるべき、りっぱな器量・人物。

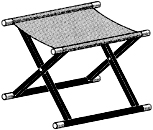

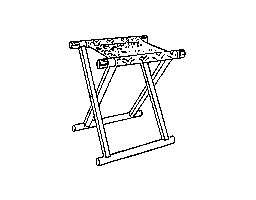

しょう‐ぎ【床几・牀机・将几】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐ぎ【床几・牀机・将几】シヤウ‥

①腰掛の一種。長方形の枠2個を組み合わせ、中央で打違えとして両枠の一方の端に革を張って尻の当たる所とし、折りたたんで携帯に便利なように作る。

床几

②庭や露地に置いて月見や夕涼みに使う細長い腰掛。

③上に緋毛氈ひもうせんなどを敷いて茶店などで使う広い台。

④能や狂言で鬘桶かずらおけのこと。

⇒しょうぎ‐がえし【牀机返し】

⇒しょうぎ‐がわり【牀机替り】

⇒しょうぎ‐ぶね【牀机船】

②庭や露地に置いて月見や夕涼みに使う細長い腰掛。

③上に緋毛氈ひもうせんなどを敷いて茶店などで使う広い台。

④能や狂言で鬘桶かずらおけのこと。

⇒しょうぎ‐がえし【牀机返し】

⇒しょうぎ‐がわり【牀机替り】

⇒しょうぎ‐ぶね【牀机船】

②庭や露地に置いて月見や夕涼みに使う細長い腰掛。

③上に緋毛氈ひもうせんなどを敷いて茶店などで使う広い台。

④能や狂言で鬘桶かずらおけのこと。

⇒しょうぎ‐がえし【牀机返し】

⇒しょうぎ‐がわり【牀机替り】

⇒しょうぎ‐ぶね【牀机船】

②庭や露地に置いて月見や夕涼みに使う細長い腰掛。

③上に緋毛氈ひもうせんなどを敷いて茶店などで使う広い台。

④能や狂言で鬘桶かずらおけのこと。

⇒しょうぎ‐がえし【牀机返し】

⇒しょうぎ‐がわり【牀机替り】

⇒しょうぎ‐ぶね【牀机船】

しょう‐ぎ【将棋・象棋・象戯】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐ぎ【将棋・象棋・象戯】シヤウ‥

室内遊戯の一つ。二人で将棋盤を挟んで相対し、盤面に配置した駒を交互に動かして闘わせ、相手の王将を動けない状態(詰み)にしたものを勝ちとする。インドに起こり、日本には遣唐使や入唐僧などによって中国から伝来したという。大将棋・中将棋・小将棋などがあり、現今の将棋は小将棋に中将棋の飛車・角行を加えたものから発達。相手から取った駒を自軍で使えるのが特徴。本将棋。「―を指す」→チェス。

⇒しょうぎ‐さし【将棋指し】

⇒しょうぎ‐だおし【将棋倒し】

⇒しょうぎ‐どころ【将棋所】

⇒しょうぎ‐の‐こま【将棋の駒】

⇒しょうぎ‐ばん【将棋盤】

しょうぎ‐さし【将棋指し】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぎ‐さし【将棋指し】シヤウ‥

将棋を指すことを職業とする人。江戸時代、将棋所創設より行われた称。

⇒しょう‐ぎ【将棋・象棋・象戯】

しょうぎ‐だおし【将棋倒し】シヤウ‥ダフシ🔗⭐🔉

しょうぎ‐だおし【将棋倒し】シヤウ‥ダフシ

将棋の駒を少しずつ間隔を置いて1列に並べ立て、一端の駒を押せば次々にすべての駒が倒れること。転じて、一端が崩れるに従って全体が崩れ倒れること。太平記7「―をする如く、寄手四五百人、圧おしに討たれて死ににけり」。「乗客が―になる」

⇒しょう‐ぎ【将棋・象棋・象戯】

しょうぎ‐どころ【将棋所】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぎ‐どころ【将棋所】シヤウ‥

将棋の技をもって代々江戸幕府に仕えた家柄。大橋・大橋分家・伊藤の3家が世襲。

⇒しょう‐ぎ【将棋・象棋・象戯】

しょうぎ‐の‐こま【将棋の駒】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぎ‐の‐こま【将棋の駒】シヤウ‥

将棋盤上に用いて将棋を行う具。20個2組。王将(玉将)を一番手前の列の中央に置き、その左右に金将・銀将・桂馬・香車きょうしゃを、この順に並べる。その前列の右方の桂馬の前に飛車、左方の桂馬の前に角行を置き、3列目に9個の歩ふを前衛として配置する。

⇒しょう‐ぎ【将棋・象棋・象戯】

しょうぎ‐ばん【将棋盤】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぎ‐ばん【将棋盤】シヤウ‥

将棋の駒を並べて指す盤。盤上を墨線で縦横各9間に区切り、81の枡目を設ける。縦列を「筋」、横列を「段」と呼ぶ。

⇒しょう‐ぎ【将棋・象棋・象戯】

しょう‐ぐん【将軍】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐ぐん【将軍】シヤウ‥

①一軍を統率・指揮する武官。大将。

②一軍を統率して出征する臨時の職。出征の方面によって鎮東将軍・征夷将軍・征夷大将軍などと呼んだが、のち源頼朝が征夷大将軍に任命されて以後もっぱら征夷大将軍(幕府の主宰者)の称となった。

③将官の俗称。

⇒しょうぐん‐おび【将軍帯】

⇒しょうぐん‐け【将軍家】

⇒しょうぐん‐けいし‐もんだい【将軍継嗣問題】

⇒しょうぐん‐しょく【将軍職】

⇒しょうぐん‐せんげ【将軍宣下】

⇒しょうぐん‐づか【将軍塚】

しょうぐん‐おび【将軍帯】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぐん‐おび【将軍帯】シヤウ‥

昔の武官が礼服の時用いた金銀の装飾ある帯。

⇒しょう‐ぐん【将軍】

しょうぐん‐け【将軍家】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぐん‐け【将軍家】シヤウ‥

代々征夷大将軍に任ぜられる家筋。また、征夷大将軍。

⇒しょう‐ぐん【将軍】

しょうぐん‐けいし‐もんだい【将軍継嗣問題】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぐん‐けいし‐もんだい【将軍継嗣問題】シヤウ‥

江戸末期、13代将軍家定の後継をめぐる政争。通商条約交渉問題が絡まって、一橋慶喜を推す一橋派と、徳川慶福を推す南紀派とが抗争。南紀派の井伊直弼が1858年(安政5)大老に就任、継嗣は慶福(のち家茂)に決め、安政の大獄で一橋派を弾圧した。

⇒しょう‐ぐん【将軍】

しょうぐん‐しょく【将軍職】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぐん‐しょく【将軍職】シヤウ‥

征夷大将軍の職。

⇒しょう‐ぐん【将軍】

しょうぐん‐せんげ【将軍宣下】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぐん‐せんげ【将軍宣下】シヤウ‥

武家時代、朝廷で、宣旨を賜って征夷大将軍を任命した儀式。1192年(建久3)源頼朝を任じたのに始まる。

⇒しょう‐ぐん【将軍】

しょうぐん‐づか【将軍塚】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぐん‐づか【将軍塚】シヤウ‥

京都市東山区華頂山上にある塚。平安遷都の際、京の守護神とし、8尺の土偶に鉄甲を着せ、弓矢を携えさせて埋めたが、事変の起こる前にはこの塚が鳴動したと伝える。

⇒しょう‐ぐん【将軍】

しょう‐げん【将監】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐げん【将監】シヤウ‥

近衛府の判官じょう。

しょう‐こう【将校】シヤウカウ🔗⭐🔉

しょう‐こう【将校】シヤウカウ

(「校」は木格(しきり)。古代中国で、軍の指揮官が車の木格の中で号令したからいう)軍隊で、戦闘の指揮をする士官。少尉以上の武官。

しょう‐さ【将佐】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐さ【将佐】シヤウ‥

①将官と佐官。

②昔の近衛府の中将・少将および衛門佐えもんのすけ・兵衛佐の総称。

しょう‐さく【匠作・将作】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐さく【匠作・将作】シヤウ‥

修理職しゅりしき・木工もく寮の唐名。

しょう‐し【将士】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐し【将士】シヤウ‥

将校と士卒。将兵。

しょう‐しゅ【将種】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐しゅ【将種】シヤウ‥

将たる人の子孫。

しょう‐しょう【将相】シヤウシヤウ🔗⭐🔉

しょう‐しょう【将相】シヤウシヤウ

将軍と宰相。

しょう‐すい【将帥】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐すい【将帥】シヤウ‥

軍隊を率いる将軍。大将。

しょう‐せい【将星】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐せい【将星】シヤウ‥

①中国で、大将の象かたちがあるという赤色の大星。

②将軍の異称。

⇒将星隕つ

○将星隕つしょうせいおつ🔗⭐🔉

○将星隕つしょうせいおつ

(蜀の諸葛孔明が五丈原で死ぬ前に、赤色の大星がその陣中に落ちたとの故事から)将軍が陣没すること。

⇒しょう‐せい【将星】

しょうせい‐こん【招婿婚】セウ‥

「婿入り婚」のこと。

しょうぜい‐し【正税使】シヤウ‥

律令時代の四度使しどのつかいの一つ。諸国から毎年、正税帳を京に持参する使い。正税帳使。税帳使。

⇒しょう‐ぜい【正税】

しょうぜい‐ちょう【正税帳】シヤウ‥チヤウ

律令制に基づき、各国で毎年作成された決算報告書。租や正税の出挙すいこによる収入支出を記載し、中央の行政命令を実施した証拠にする。「四度の公文くもん」の一種。大税帳。税帳。

⇒しょう‐ぜい【正税】

しょう‐せいどう【鐘青銅】

鐘を鋳るのに用いる青銅。銅85〜75パーセント、錫15〜25パーセントの合金。少量の鉛をも加えることもある。鐘銅。

しょうぜい‐とう【正税稲】シヤウ‥タウ

(→)正税に同じ。

⇒しょう‐ぜい【正税】

しょうせい‐ぶどうさん【焦性葡萄酸】セウ‥ダウ‥

(→)ピルビン酸の別称。

じょう‐せいほん【上製本】ジヤウ‥

製本様式の一つ。折丁を綴じ、三方の小口こぐちを切りそろえてから表紙をつけるもの。丸背・角背の2形式がある。本製本。↔仮製本

しょうせい‐もっしょくしさん【焦性没食子酸】セウ‥

(→)ピロガロールに同じ。

しょう‐せいりゅうとう【小青竜湯】セウ‥タウ

麻黄・細辛・半夏はんげなど8味から成る漢方方剤。咳・喘息・アレルギー性鼻炎などに効がある。

しょうせい‐りんぴ【焼成燐肥】セウ‥

合成肥料のうち、リン鉱石を焼成して作ったものの総称。鉱石中のリンは安定なフッ化物であり、そのままでは肥料としての活性をもたず、加熱などの処理が必要。

⇒しょう‐せい【焼成】

しょう‐せき【硝石】セウ‥

(→)硝酸カリウムの通称。

しょう‐せき【証跡】

証拠となる痕跡。天草本伊曾保物語「ここに―があると申して」

しょう‐せき【蹤跡】

①あしあと。あと。事跡。

②ゆくえ。ゆきがた。

じょう‐せき【上席】ジヤウ‥

①上位の席次。かみざ。上座。

②階級が上であること。上級。「―判事」

じょう‐せき【定石】ヂヤウ‥

①囲碁で、長年の研究によって、部分的に双方ともに最善とされる、きまった形の打ち方。〈運歩色葉集〉。「―通りに打つ」

②転じて、物事を処理する時のきまった仕方。「捜査の―」

じょう‐せき【定席】ヂヤウ‥

①きまった座席。

②行きつけの家。なじみの家。

③常設の寄席よせ。

じょう‐せき【定跡】ヂヤウ‥

将棋で、長年の研究によって、双方ともに最善とされる、きまった形の指し方。

じょう‐せき【定籍】ヂヤウ‥

本籍を定めること。ていせき。

じょう‐せき【乗積】

乗算して得た数値または式。

じょう‐せき【城跡・城蹟】ジヤウ‥

城のあと。城址。

じょう‐せき【攘斥】ジヤウ‥

はらいしりぞけること。

じょうせき‐もん【縄蓆文】

土器の表面についた縄目状の圧痕。縄をまきつけた板でたたいて成形した時についた縄の痕跡。中国では縄文と呼ぶが、日本では縄文土器の縄文と区別するためにこの語を用いる。

しょう‐せつ【小雪】セウ‥

二十四節気の一つ。太陽の黄経が240度に達する時で、10月の中ちゅう。太陽暦の11月22日頃に当たる。→大雪たいせつ

しょう‐せつ【小節】セウ‥

①小さいふし。

②わずかな節義。

③〔音〕五線譜による楽譜の縦線と縦線とで区分された部分。

⇒しょうせつ‐せん【小節線】

しょう‐せつ【小説】セウ‥

①[漢書芸文志「小説家者流は、蓋し稗官より出づ、街談巷語は、道聴塗説の者の造る所也」]市中の出来事や話題を記録したもの。稗史はいし。

②(坪内逍遥によるnovelの訳語)文学の一形式。古代における伝説・叙事詩、中世における物語などの系譜を受け継ぎ、近代、とりわけ18世紀以降の西欧で発達、詩に代わって文学の中心を占めるに至る。韻文の形式や手法から解放され、どのような素材でも自由に扱うようになった。二葉亭四迷、小説総論「されば摸写は―の真面目なること明白なり」

⇒しょうせつ‐か【小説家】

しょう‐せつ【承接】

前を受け、後ろにつなぐこと。

しょう‐せつ【消雪】セウ‥

雪をとかして消すこと。融雪。「―道路」

しょう‐せつ【称説】

ほめて言うこと。称道。

しょう‐せつ【章節】シヤウ‥

長い文章の、章や節の区切り。「―に分ける」

しょう‐せつ【勝絶】

⇒しょうぜつ

しょう‐せつ【詳説】シヤウ‥

くわしく説くこと。また、その説いた言説。「後に―する」

しょう‐ぜつ【峭絶】セウ‥

非常にけわしいこと。険絶。

しょう‐ぜつ【勝絶】

①景色などが、きわめてすぐれていること。

②〔音〕日本の音名の一つ。十二律の下から4番目の音。中国の十二律の夾鐘きょうしょうに相当し、洋楽のヘ音に近い。しょうせつ。→十二律(表)

じょう‐せつ【定説】ヂヤウ‥

⇒ていせつ

じょう‐せつ【浄刹】ジヤウ‥

①(→)浄土に同じ。

②寺院の境内。

じょう‐せつ【常設】ジヤウ‥

常に設けてあること。

⇒じょうせつ‐かん【常設館】

じょう‐ぜつ【饒舌】ゼウ‥

口数が多いこと。多弁なこと。おしゃべり。「無用の―」「―な文章」「―家」

しょうせつ‐か【小説家】セウ‥

小説を創作する人。文士。作家。

⇒しょう‐せつ【小説】

しょう‐せっかい【消石灰】セウセキクワイ

(生石灰の消和により得られるからいう)(→)水酸化カルシウムに同じ。

じょうせつ‐かん【常設館】ジヤウ‥クワン

①常時映画を上映している建物。映画常設館。芝居などと交互に映画上映をする興行場が多かった時代の用語。

②博物館・美術館で、常に所蔵品を展示している建物。

⇒じょう‐せつ【常設】

しょうせつげっぽう【小説月報】セウ‥

中国の文芸雑誌。1910年発刊。清末以来の旧派の「新小説」(1902年創刊)系の雑誌から、21年茅盾編集の文学研究会機関誌となる。32年上海事変により停刊。

しょう‐せっこう【焼石膏】セウセキカウ

⇒やきせっこう

しょうせつしんずい【小説神髄】セウ‥

文学論。坪内逍遥著。9冊。1885〜86年(明治18〜19)刊。上巻は文学理論、下巻は方法論。勧善懲悪主義を排し、心理的写実主義によって小説に独立した芸術的価値を与えようとした日本で最初の体系的文学理論書。

→文献資料[小説神髄]

しょうせつ‐せん【小節線】セウ‥

楽譜で小節を区分する縦線。

⇒しょう‐せつ【小節】

じょうぜ‐づつみ【常是包】ジヤウ‥

江戸時代、銀座で鋳造し、大黒常是が包装・封印した丁銀・豆板銀。

⇒じょうぜ【常是】

じょうぜ‐ほう【常是宝】ジヤウ‥

「常是」「宝」などの極印が打ってあったところから、銀貨の通称。浮世草子、好色万金丹「―といふものを大分取らせしゆゑ」

⇒じょうぜ【常是】

しょう‐せん【小戦】セウ‥

ちょっとしたいくさ。

しょう‐せん【省銭】シヤウ‥

江戸時代、100文に満たない銭を100文に通用させたもの。九六銭くろくぜにの類。省百しょうびゃく。

しょう‐せん【省線】シヤウ‥

①鉄道省の経営した汽車または電車の線路。鉄道院時代には院線と言った。

②省線電車の略。国鉄時代の国電に相当する。

しょう‐せん【哨船】セウ‥

見張りのふね。

しょう‐せん【商船】シヤウ‥

商業上の目的で航海する船舶。客船・貨物船・貨客船などの種類がある。

⇒しょうせん‐がっこう【商船学校】

しょう‐せん【商戦】シヤウ‥

商業上の競争。商売合戦。「歳末―」

しょう‐ぜん【小善】セウ‥

ちょっとした善行。

しょう‐ぜん【生前】シヤウ‥

生きていた時。存命中。せいぜん。

しょう‐ぜん【性善】シヤウ‥

〔仏〕衆生しゅじょうが本性として先天的にもっている善。

しょう‐ぜん【承前】

前文をうけつぐこと。つづき。

しょう‐ぜん【昭然】セウ‥

あきらかなさま。

しょう‐ぜん【悚然・竦然】

恐れてぞっとするさま。慄然りつぜん。夏目漱石、薤露行「ギニ アは―として骨に徹する寒さを知る」。「―たる顔」

しょう‐ぜん【悄然】セウ‥

①元気がなく、しょぼしょぼとしたさま。憂えているさま。「―と引き返す」「―たる姿」

②ものさびしいさま。ひっそりしたさま。太平記37「―として声なし」

しょう‐ぜん【聳然】

①高くそびえるさま。

②恐れて気持や姿勢を改めるさま。慎み恐れるさま。

しょう‐ぜん【蕭然】セウ‥

ものさびしいさま。「―たる枯れ野」

しょう‐ぜん【鏘然】シヤウ‥

金石のなりひびく音。音楽の音。鏘鏘。

じょう‐せん【上宣】ジヤウ‥

上卿しょうけいから宣達する詞。

じょう‐せん【上船】ジヤウ‥

船に乗ること。乗船。↔下船

じょう‐せん【上僊・上仙】ジヤウ‥

①[荘子天地]天にのぼって仙人となること。

②天にのぼった仙人の第一級のもの。

③貴人の死の尊敬語。

じょう‐せん【成選】ジヤウ‥

律令時代の官人の定期叙位。また、その叙位に選ばれること。

じょう‐せん【条線】デウ‥

①すじ。せん。線条。

②結晶面に認められる平行な多数のすじ。結晶の対称性を知る手掛りの一つ。

じょう‐せん【定先】ヂヤウ‥

囲碁で、一方がいつも先手(黒)で打つ手合割てあいわり。→互先たがいせん

じょう‐せん【乗船】

船に乗ること。また、乗っている船。

じょう‐せん【情宣】ジヤウ‥

(情報宣伝の略)情報を多くの人に知らせる行動。

じょう‐せん【剰銭】

①残った金銭。

②つりせん。

じょう‐せん【常饌】ジヤウ‥

日常の食膳。

しょうせん‐がっこう【商船学校】シヤウ‥ガクカウ

船員の教育・養成を目的とした旧制の中等学校。小栗風葉、ぐうたら女「霊岸島の―(元の)の傍そばに、三河屋と云ふ看板の出た店」

⇒しょう‐せん【商船】

しょうせん‐きょう【昇仙峡】‥ケフ

山梨県甲府市北方にある峡谷。笛吹川の支流荒川の浸食により奇岩・滝が多く、紅葉の名所。秩父多摩甲斐国立公園の一部。別称、御岳みたけ昇仙峡。

昇仙峡

撮影:山梨勝弘

アは―として骨に徹する寒さを知る」。「―たる顔」

しょう‐ぜん【悄然】セウ‥

①元気がなく、しょぼしょぼとしたさま。憂えているさま。「―と引き返す」「―たる姿」

②ものさびしいさま。ひっそりしたさま。太平記37「―として声なし」

しょう‐ぜん【聳然】

①高くそびえるさま。

②恐れて気持や姿勢を改めるさま。慎み恐れるさま。

しょう‐ぜん【蕭然】セウ‥

ものさびしいさま。「―たる枯れ野」

しょう‐ぜん【鏘然】シヤウ‥

金石のなりひびく音。音楽の音。鏘鏘。

じょう‐せん【上宣】ジヤウ‥

上卿しょうけいから宣達する詞。

じょう‐せん【上船】ジヤウ‥

船に乗ること。乗船。↔下船

じょう‐せん【上僊・上仙】ジヤウ‥

①[荘子天地]天にのぼって仙人となること。

②天にのぼった仙人の第一級のもの。

③貴人の死の尊敬語。

じょう‐せん【成選】ジヤウ‥

律令時代の官人の定期叙位。また、その叙位に選ばれること。

じょう‐せん【条線】デウ‥

①すじ。せん。線条。

②結晶面に認められる平行な多数のすじ。結晶の対称性を知る手掛りの一つ。

じょう‐せん【定先】ヂヤウ‥

囲碁で、一方がいつも先手(黒)で打つ手合割てあいわり。→互先たがいせん

じょう‐せん【乗船】

船に乗ること。また、乗っている船。

じょう‐せん【情宣】ジヤウ‥

(情報宣伝の略)情報を多くの人に知らせる行動。

じょう‐せん【剰銭】

①残った金銭。

②つりせん。

じょう‐せん【常饌】ジヤウ‥

日常の食膳。

しょうせん‐がっこう【商船学校】シヤウ‥ガクカウ

船員の教育・養成を目的とした旧制の中等学校。小栗風葉、ぐうたら女「霊岸島の―(元の)の傍そばに、三河屋と云ふ看板の出た店」

⇒しょう‐せん【商船】

しょうせん‐きょう【昇仙峡】‥ケフ

山梨県甲府市北方にある峡谷。笛吹川の支流荒川の浸食により奇岩・滝が多く、紅葉の名所。秩父多摩甲斐国立公園の一部。別称、御岳みたけ昇仙峡。

昇仙峡

撮影:山梨勝弘

しょう‐せんきょく【小選挙区】セウ‥

1区で議員1名を選出する制度の選挙区。死票が多く、多数党に有利になるとされる。日本では衆議院議員選挙に1889年(明治22)・1919年(大正8)・94年(比例代表制と並立)採用。外国ではイギリス・アメリカなどで採用。

しょう‐せんぐう【正遷宮・上遷宮】シヤウ‥

「遷宮せんぐう」参照。

しょうぜん‐げん【将然言】シヤウ‥

未然形みぜんけいの旧称。東条義門の命名。

しょうせん‐こう【昭宣公】セウ‥

藤原基経の諡号しごう。

しょう‐せんじ【小宣旨】セウ‥

⇒こせんじ

じょう‐せんしょくたい【常染色体】ジヤウ‥

性染色体以外の染色体。人では22対、すなわち44個。

しょう‐せんせかい【小千世界】セウ‥

〔仏〕「三千大千世界さんぜんだいせんせかい」参照。

しょう‐ぜんてい【小前提】セウ‥

〔論〕(minor premise)三段論法で小概念を含む前提。→定言的三段論法

しょう‐そ【訟訴】

訴え。訴訟。

しょう‐そ【勝訴】

訴訟に勝つこと。「原告―」

しょう‐そ【障阻】シヤウ‥

さわり。さまたげ。邪魔。障害。

しょう‐そ【樵蘇】セウ‥

①薪を取ることと草を刈ること。

②転じて、いなかの人の生活のわざ。

しょう‐そ【蕭疎】セウ‥

草木の葉などのさびしくまばらなこと。清疎。

じょう‐そ【上疏】ジヤウ‥

事情を記して上にたてまつること。また、その書状。上書。

じょう‐そ【上訴】ジヤウ‥

①上の者に訴えること。「お上に―する」

②〔法〕未確定の裁判に対し、その全部または一部を不服とし、再審査を上級裁判所に求めること。控訴・上告・抗告の3種がある。

⇒じょうそ‐きかん【上訴期間】

⇒じょうそ‐けん【上訴権】

しょう‐そう【少壮】セウサウ

①年の若いこと。20歳から30歳ごろまでの称。

②若くて元気のよいこと。島崎藤村、夜明け前「―な志士達とも友達が往来を始めることを知つた」

⇒しょうそう‐きえい【少壮気鋭】

⇒しょうそう‐ヘーゲル‐がくは【少壮ヘーゲル学派】

⇒少壮幾時ぞ

しょう‐そう【正倉】シヤウサウ

律令時代の中央・地方の諸官庁または寺院などの倉庫のうち主要なもの。正税稲・宝物などを収納。正倉の設置された一画を正倉院と呼ぶが、奈良東大寺のもののみ現存し、今日では固有名詞化している。→正倉院

しょう‐そう【性相】シヤウサウ

〔仏〕

①事物の本体(性)と現象的性質(相)。

②(ショウゾウとよむ)唯識と倶舎くしゃとの教学。性相学。

しょう‐そう【尚早】シヤウサウ

そのことをするにはまだ早すぎること。「時期―」

しょう‐そう【荘倉】シヤウサウ

荘園の納貢を蓄えておくくら。法隆寺資財帳「合荘―捌拾肆(八十四)口」

しょう‐そう【将曹】シヤウサウ

「さかん(主典)」参照。

しょう‐そう【悄愴】セウサウ

①かなしみいたむこと。

②さびしいさま。

しょう‐そう【章草】シヤウサウ

隷書から草書への過渡的書体。後漢の章帝の時、杜操(杜度)がこれをよくし、章帝が称揚したことから出た名という。

章草

しょう‐せんきょく【小選挙区】セウ‥

1区で議員1名を選出する制度の選挙区。死票が多く、多数党に有利になるとされる。日本では衆議院議員選挙に1889年(明治22)・1919年(大正8)・94年(比例代表制と並立)採用。外国ではイギリス・アメリカなどで採用。

しょう‐せんぐう【正遷宮・上遷宮】シヤウ‥

「遷宮せんぐう」参照。

しょうぜん‐げん【将然言】シヤウ‥

未然形みぜんけいの旧称。東条義門の命名。

しょうせん‐こう【昭宣公】セウ‥

藤原基経の諡号しごう。

しょう‐せんじ【小宣旨】セウ‥

⇒こせんじ

じょう‐せんしょくたい【常染色体】ジヤウ‥

性染色体以外の染色体。人では22対、すなわち44個。

しょう‐せんせかい【小千世界】セウ‥

〔仏〕「三千大千世界さんぜんだいせんせかい」参照。

しょう‐ぜんてい【小前提】セウ‥

〔論〕(minor premise)三段論法で小概念を含む前提。→定言的三段論法

しょう‐そ【訟訴】

訴え。訴訟。

しょう‐そ【勝訴】

訴訟に勝つこと。「原告―」

しょう‐そ【障阻】シヤウ‥

さわり。さまたげ。邪魔。障害。

しょう‐そ【樵蘇】セウ‥

①薪を取ることと草を刈ること。

②転じて、いなかの人の生活のわざ。

しょう‐そ【蕭疎】セウ‥

草木の葉などのさびしくまばらなこと。清疎。

じょう‐そ【上疏】ジヤウ‥

事情を記して上にたてまつること。また、その書状。上書。

じょう‐そ【上訴】ジヤウ‥

①上の者に訴えること。「お上に―する」

②〔法〕未確定の裁判に対し、その全部または一部を不服とし、再審査を上級裁判所に求めること。控訴・上告・抗告の3種がある。

⇒じょうそ‐きかん【上訴期間】

⇒じょうそ‐けん【上訴権】

しょう‐そう【少壮】セウサウ

①年の若いこと。20歳から30歳ごろまでの称。

②若くて元気のよいこと。島崎藤村、夜明け前「―な志士達とも友達が往来を始めることを知つた」

⇒しょうそう‐きえい【少壮気鋭】

⇒しょうそう‐ヘーゲル‐がくは【少壮ヘーゲル学派】

⇒少壮幾時ぞ

しょう‐そう【正倉】シヤウサウ

律令時代の中央・地方の諸官庁または寺院などの倉庫のうち主要なもの。正税稲・宝物などを収納。正倉の設置された一画を正倉院と呼ぶが、奈良東大寺のもののみ現存し、今日では固有名詞化している。→正倉院

しょう‐そう【性相】シヤウサウ

〔仏〕

①事物の本体(性)と現象的性質(相)。

②(ショウゾウとよむ)唯識と倶舎くしゃとの教学。性相学。

しょう‐そう【尚早】シヤウサウ

そのことをするにはまだ早すぎること。「時期―」

しょう‐そう【荘倉】シヤウサウ

荘園の納貢を蓄えておくくら。法隆寺資財帳「合荘―捌拾肆(八十四)口」

しょう‐そう【将曹】シヤウサウ

「さかん(主典)」参照。

しょう‐そう【悄愴】セウサウ

①かなしみいたむこと。

②さびしいさま。

しょう‐そう【章草】シヤウサウ

隷書から草書への過渡的書体。後漢の章帝の時、杜操(杜度)がこれをよくし、章帝が称揚したことから出た名という。

章草

しょう‐そう【晶相】シヤウサウ

同一物質の結晶が、結晶面の組合せを異にするために示す特定の外形。

しょう‐そう【焦燥・焦躁】セウサウ

いらだちあせること。「―に駆られる」「―感」

しょう‐そう【傷創】シヤウサウ

きず。

しょう‐そう【傷愴】シヤウサウ

いたみかなしむこと。

しょう‐そう【聖僧】シヤウ‥

①ひじりとして敬われる僧。高僧。

②僧堂の中央や食堂じきどうの上座に安置される仏像(主に文殊菩薩や賓頭盧びんずる)。

しょう‐そう【請奏】シヤウ‥

公事くじの際に、当事者が所要の品の下付を朝廷に申請すること。

しょう‐そう【請僧】シヤウ‥

法会ほうえなどに招請された僧。

しょう‐ぞう【正像】シヤウザウ

〔仏〕正法と像法。

⇒しょうぞう‐まつ【正像末】

しょう‐ぞう【抄造】セウザウ

調合された紙料を抄すいて紙を製造すること。抄紙。

しょう‐ぞう【肖像】セウザウ

特定の人物の容貌・姿態などをうつしとった絵・写真・彫刻。似すがた。〈饅頭屋本節用集〉

⇒しょうぞう‐が【肖像画】

⇒しょうぞう‐けん【肖像権】

しょう‐ぞう【尚蔵】シヤウザウ

蔵司ぞうしの長官。くらのかみ。

じょう‐そう【上奏】ジヤウ‥

①意見や事情などを天皇に申し上げること。

②明治憲法下で、官庁・議院などが意見・事実を開陳し、天皇に奏聞したこと。「帷幄いあく―」

じょう‐そう【上層】ジヤウ‥

①層をなして重なったものの、上の方の部分。上の層。

②上の階層。

⇒じょうそう‐うん【上層雲】

⇒じょうそう‐かいきゅう【上層階級】

⇒じょうそう‐ぶ【上層部】

じょうそう【丈草】ヂヤウサウ

⇒ないとうじょうそう(内藤丈草)

じょう‐そう【状相】ジヤウサウ

すがた。形状。

じょう‐そう【定相】ヂヤウサウ

〔仏〕固定した特質。常住不変の相。太平記35「物の―なき喩たとえにも」

じょう‐そう【常総】ジヤウ‥

①常陸ひたちと下総しもうさの併称。

②茨城県南西部、常総台地にある市。江戸との舟運により常総各地からの物資の集散地として発達。近年、住宅開発が進行。人口6万7千。

じょう‐そう【常操】ジヤウサウ

常に変わらない節操。

じょう‐そう【情想】ジヤウサウ

感情と思想。

じょう‐そう【情操】ジヤウサウ

感情のうち、道徳的・芸術的・宗教的など文化的・社会的価値を具そなえた複雑で高次なもの。〈哲学字彙初版〉

⇒じょうそう‐きょういく【情操教育】

じょうぞう【浄蔵】ジヤウザウ

①浄眼じょうげんとともに妙荘厳みょうしょうごん王の王子。仏道を修めて神通力を得、バラモン教を信ずる父王を仏法に導いたという。(法華経)

②平安中期の天台宗の僧。三善清行みよしきよゆきの子。平将門の乱に当たって大威徳法を修した。通称、浄蔵貴所。(891〜964)

じょう‐ぞう【醸造】ヂヤウザウ

発酵作用を応用して、酒類・醤油・味噌・味醂みりんなどをつくること。醸成。「酒を―する」

⇒じょうぞう‐しゅ【醸造酒】

じょうそう‐いく【条桑育】デウサウ‥

桑葉のついた枝のまま蚕に与えて飼育すること。

しょう‐そう【晶相】シヤウサウ

同一物質の結晶が、結晶面の組合せを異にするために示す特定の外形。

しょう‐そう【焦燥・焦躁】セウサウ

いらだちあせること。「―に駆られる」「―感」

しょう‐そう【傷創】シヤウサウ

きず。

しょう‐そう【傷愴】シヤウサウ

いたみかなしむこと。

しょう‐そう【聖僧】シヤウ‥

①ひじりとして敬われる僧。高僧。

②僧堂の中央や食堂じきどうの上座に安置される仏像(主に文殊菩薩や賓頭盧びんずる)。

しょう‐そう【請奏】シヤウ‥

公事くじの際に、当事者が所要の品の下付を朝廷に申請すること。

しょう‐そう【請僧】シヤウ‥

法会ほうえなどに招請された僧。

しょう‐ぞう【正像】シヤウザウ

〔仏〕正法と像法。

⇒しょうぞう‐まつ【正像末】

しょう‐ぞう【抄造】セウザウ

調合された紙料を抄すいて紙を製造すること。抄紙。

しょう‐ぞう【肖像】セウザウ

特定の人物の容貌・姿態などをうつしとった絵・写真・彫刻。似すがた。〈饅頭屋本節用集〉

⇒しょうぞう‐が【肖像画】

⇒しょうぞう‐けん【肖像権】

しょう‐ぞう【尚蔵】シヤウザウ

蔵司ぞうしの長官。くらのかみ。

じょう‐そう【上奏】ジヤウ‥

①意見や事情などを天皇に申し上げること。

②明治憲法下で、官庁・議院などが意見・事実を開陳し、天皇に奏聞したこと。「帷幄いあく―」

じょう‐そう【上層】ジヤウ‥

①層をなして重なったものの、上の方の部分。上の層。

②上の階層。

⇒じょうそう‐うん【上層雲】

⇒じょうそう‐かいきゅう【上層階級】

⇒じょうそう‐ぶ【上層部】

じょうそう【丈草】ヂヤウサウ

⇒ないとうじょうそう(内藤丈草)

じょう‐そう【状相】ジヤウサウ

すがた。形状。

じょう‐そう【定相】ヂヤウサウ

〔仏〕固定した特質。常住不変の相。太平記35「物の―なき喩たとえにも」

じょう‐そう【常総】ジヤウ‥

①常陸ひたちと下総しもうさの併称。

②茨城県南西部、常総台地にある市。江戸との舟運により常総各地からの物資の集散地として発達。近年、住宅開発が進行。人口6万7千。

じょう‐そう【常操】ジヤウサウ

常に変わらない節操。

じょう‐そう【情想】ジヤウサウ

感情と思想。

じょう‐そう【情操】ジヤウサウ

感情のうち、道徳的・芸術的・宗教的など文化的・社会的価値を具そなえた複雑で高次なもの。〈哲学字彙初版〉

⇒じょうそう‐きょういく【情操教育】

じょうぞう【浄蔵】ジヤウザウ

①浄眼じょうげんとともに妙荘厳みょうしょうごん王の王子。仏道を修めて神通力を得、バラモン教を信ずる父王を仏法に導いたという。(法華経)

②平安中期の天台宗の僧。三善清行みよしきよゆきの子。平将門の乱に当たって大威徳法を修した。通称、浄蔵貴所。(891〜964)

じょう‐ぞう【醸造】ヂヤウザウ

発酵作用を応用して、酒類・醤油・味噌・味醂みりんなどをつくること。醸成。「酒を―する」

⇒じょうぞう‐しゅ【醸造酒】

じょうそう‐いく【条桑育】デウサウ‥

桑葉のついた枝のまま蚕に与えて飼育すること。

アは―として骨に徹する寒さを知る」。「―たる顔」

しょう‐ぜん【悄然】セウ‥

①元気がなく、しょぼしょぼとしたさま。憂えているさま。「―と引き返す」「―たる姿」

②ものさびしいさま。ひっそりしたさま。太平記37「―として声なし」

しょう‐ぜん【聳然】

①高くそびえるさま。

②恐れて気持や姿勢を改めるさま。慎み恐れるさま。

しょう‐ぜん【蕭然】セウ‥

ものさびしいさま。「―たる枯れ野」

しょう‐ぜん【鏘然】シヤウ‥

金石のなりひびく音。音楽の音。鏘鏘。

じょう‐せん【上宣】ジヤウ‥

上卿しょうけいから宣達する詞。

じょう‐せん【上船】ジヤウ‥

船に乗ること。乗船。↔下船

じょう‐せん【上僊・上仙】ジヤウ‥

①[荘子天地]天にのぼって仙人となること。

②天にのぼった仙人の第一級のもの。

③貴人の死の尊敬語。

じょう‐せん【成選】ジヤウ‥

律令時代の官人の定期叙位。また、その叙位に選ばれること。

じょう‐せん【条線】デウ‥

①すじ。せん。線条。

②結晶面に認められる平行な多数のすじ。結晶の対称性を知る手掛りの一つ。

じょう‐せん【定先】ヂヤウ‥

囲碁で、一方がいつも先手(黒)で打つ手合割てあいわり。→互先たがいせん

じょう‐せん【乗船】

船に乗ること。また、乗っている船。

じょう‐せん【情宣】ジヤウ‥

(情報宣伝の略)情報を多くの人に知らせる行動。

じょう‐せん【剰銭】

①残った金銭。

②つりせん。

じょう‐せん【常饌】ジヤウ‥

日常の食膳。

しょうせん‐がっこう【商船学校】シヤウ‥ガクカウ

船員の教育・養成を目的とした旧制の中等学校。小栗風葉、ぐうたら女「霊岸島の―(元の)の傍そばに、三河屋と云ふ看板の出た店」

⇒しょう‐せん【商船】

しょうせん‐きょう【昇仙峡】‥ケフ

山梨県甲府市北方にある峡谷。笛吹川の支流荒川の浸食により奇岩・滝が多く、紅葉の名所。秩父多摩甲斐国立公園の一部。別称、御岳みたけ昇仙峡。

昇仙峡

撮影:山梨勝弘

アは―として骨に徹する寒さを知る」。「―たる顔」

しょう‐ぜん【悄然】セウ‥

①元気がなく、しょぼしょぼとしたさま。憂えているさま。「―と引き返す」「―たる姿」

②ものさびしいさま。ひっそりしたさま。太平記37「―として声なし」

しょう‐ぜん【聳然】

①高くそびえるさま。

②恐れて気持や姿勢を改めるさま。慎み恐れるさま。

しょう‐ぜん【蕭然】セウ‥

ものさびしいさま。「―たる枯れ野」

しょう‐ぜん【鏘然】シヤウ‥

金石のなりひびく音。音楽の音。鏘鏘。

じょう‐せん【上宣】ジヤウ‥

上卿しょうけいから宣達する詞。

じょう‐せん【上船】ジヤウ‥

船に乗ること。乗船。↔下船

じょう‐せん【上僊・上仙】ジヤウ‥

①[荘子天地]天にのぼって仙人となること。

②天にのぼった仙人の第一級のもの。

③貴人の死の尊敬語。

じょう‐せん【成選】ジヤウ‥

律令時代の官人の定期叙位。また、その叙位に選ばれること。

じょう‐せん【条線】デウ‥

①すじ。せん。線条。

②結晶面に認められる平行な多数のすじ。結晶の対称性を知る手掛りの一つ。

じょう‐せん【定先】ヂヤウ‥

囲碁で、一方がいつも先手(黒)で打つ手合割てあいわり。→互先たがいせん

じょう‐せん【乗船】

船に乗ること。また、乗っている船。

じょう‐せん【情宣】ジヤウ‥

(情報宣伝の略)情報を多くの人に知らせる行動。

じょう‐せん【剰銭】

①残った金銭。

②つりせん。

じょう‐せん【常饌】ジヤウ‥

日常の食膳。

しょうせん‐がっこう【商船学校】シヤウ‥ガクカウ

船員の教育・養成を目的とした旧制の中等学校。小栗風葉、ぐうたら女「霊岸島の―(元の)の傍そばに、三河屋と云ふ看板の出た店」

⇒しょう‐せん【商船】

しょうせん‐きょう【昇仙峡】‥ケフ

山梨県甲府市北方にある峡谷。笛吹川の支流荒川の浸食により奇岩・滝が多く、紅葉の名所。秩父多摩甲斐国立公園の一部。別称、御岳みたけ昇仙峡。

昇仙峡

撮影:山梨勝弘

しょう‐せんきょく【小選挙区】セウ‥

1区で議員1名を選出する制度の選挙区。死票が多く、多数党に有利になるとされる。日本では衆議院議員選挙に1889年(明治22)・1919年(大正8)・94年(比例代表制と並立)採用。外国ではイギリス・アメリカなどで採用。

しょう‐せんぐう【正遷宮・上遷宮】シヤウ‥

「遷宮せんぐう」参照。

しょうぜん‐げん【将然言】シヤウ‥

未然形みぜんけいの旧称。東条義門の命名。

しょうせん‐こう【昭宣公】セウ‥

藤原基経の諡号しごう。

しょう‐せんじ【小宣旨】セウ‥

⇒こせんじ

じょう‐せんしょくたい【常染色体】ジヤウ‥

性染色体以外の染色体。人では22対、すなわち44個。

しょう‐せんせかい【小千世界】セウ‥

〔仏〕「三千大千世界さんぜんだいせんせかい」参照。

しょう‐ぜんてい【小前提】セウ‥

〔論〕(minor premise)三段論法で小概念を含む前提。→定言的三段論法

しょう‐そ【訟訴】

訴え。訴訟。

しょう‐そ【勝訴】

訴訟に勝つこと。「原告―」

しょう‐そ【障阻】シヤウ‥

さわり。さまたげ。邪魔。障害。

しょう‐そ【樵蘇】セウ‥

①薪を取ることと草を刈ること。

②転じて、いなかの人の生活のわざ。

しょう‐そ【蕭疎】セウ‥

草木の葉などのさびしくまばらなこと。清疎。

じょう‐そ【上疏】ジヤウ‥

事情を記して上にたてまつること。また、その書状。上書。

じょう‐そ【上訴】ジヤウ‥

①上の者に訴えること。「お上に―する」

②〔法〕未確定の裁判に対し、その全部または一部を不服とし、再審査を上級裁判所に求めること。控訴・上告・抗告の3種がある。

⇒じょうそ‐きかん【上訴期間】

⇒じょうそ‐けん【上訴権】

しょう‐そう【少壮】セウサウ

①年の若いこと。20歳から30歳ごろまでの称。

②若くて元気のよいこと。島崎藤村、夜明け前「―な志士達とも友達が往来を始めることを知つた」

⇒しょうそう‐きえい【少壮気鋭】

⇒しょうそう‐ヘーゲル‐がくは【少壮ヘーゲル学派】

⇒少壮幾時ぞ

しょう‐そう【正倉】シヤウサウ

律令時代の中央・地方の諸官庁または寺院などの倉庫のうち主要なもの。正税稲・宝物などを収納。正倉の設置された一画を正倉院と呼ぶが、奈良東大寺のもののみ現存し、今日では固有名詞化している。→正倉院

しょう‐そう【性相】シヤウサウ

〔仏〕

①事物の本体(性)と現象的性質(相)。

②(ショウゾウとよむ)唯識と倶舎くしゃとの教学。性相学。

しょう‐そう【尚早】シヤウサウ

そのことをするにはまだ早すぎること。「時期―」

しょう‐そう【荘倉】シヤウサウ

荘園の納貢を蓄えておくくら。法隆寺資財帳「合荘―捌拾肆(八十四)口」

しょう‐そう【将曹】シヤウサウ

「さかん(主典)」参照。

しょう‐そう【悄愴】セウサウ

①かなしみいたむこと。

②さびしいさま。

しょう‐そう【章草】シヤウサウ

隷書から草書への過渡的書体。後漢の章帝の時、杜操(杜度)がこれをよくし、章帝が称揚したことから出た名という。

章草

しょう‐せんきょく【小選挙区】セウ‥

1区で議員1名を選出する制度の選挙区。死票が多く、多数党に有利になるとされる。日本では衆議院議員選挙に1889年(明治22)・1919年(大正8)・94年(比例代表制と並立)採用。外国ではイギリス・アメリカなどで採用。

しょう‐せんぐう【正遷宮・上遷宮】シヤウ‥

「遷宮せんぐう」参照。

しょうぜん‐げん【将然言】シヤウ‥

未然形みぜんけいの旧称。東条義門の命名。

しょうせん‐こう【昭宣公】セウ‥

藤原基経の諡号しごう。

しょう‐せんじ【小宣旨】セウ‥

⇒こせんじ

じょう‐せんしょくたい【常染色体】ジヤウ‥

性染色体以外の染色体。人では22対、すなわち44個。

しょう‐せんせかい【小千世界】セウ‥

〔仏〕「三千大千世界さんぜんだいせんせかい」参照。

しょう‐ぜんてい【小前提】セウ‥

〔論〕(minor premise)三段論法で小概念を含む前提。→定言的三段論法

しょう‐そ【訟訴】

訴え。訴訟。

しょう‐そ【勝訴】

訴訟に勝つこと。「原告―」

しょう‐そ【障阻】シヤウ‥

さわり。さまたげ。邪魔。障害。

しょう‐そ【樵蘇】セウ‥

①薪を取ることと草を刈ること。

②転じて、いなかの人の生活のわざ。

しょう‐そ【蕭疎】セウ‥

草木の葉などのさびしくまばらなこと。清疎。

じょう‐そ【上疏】ジヤウ‥

事情を記して上にたてまつること。また、その書状。上書。

じょう‐そ【上訴】ジヤウ‥

①上の者に訴えること。「お上に―する」

②〔法〕未確定の裁判に対し、その全部または一部を不服とし、再審査を上級裁判所に求めること。控訴・上告・抗告の3種がある。

⇒じょうそ‐きかん【上訴期間】

⇒じょうそ‐けん【上訴権】

しょう‐そう【少壮】セウサウ

①年の若いこと。20歳から30歳ごろまでの称。

②若くて元気のよいこと。島崎藤村、夜明け前「―な志士達とも友達が往来を始めることを知つた」

⇒しょうそう‐きえい【少壮気鋭】

⇒しょうそう‐ヘーゲル‐がくは【少壮ヘーゲル学派】

⇒少壮幾時ぞ

しょう‐そう【正倉】シヤウサウ

律令時代の中央・地方の諸官庁または寺院などの倉庫のうち主要なもの。正税稲・宝物などを収納。正倉の設置された一画を正倉院と呼ぶが、奈良東大寺のもののみ現存し、今日では固有名詞化している。→正倉院

しょう‐そう【性相】シヤウサウ

〔仏〕

①事物の本体(性)と現象的性質(相)。

②(ショウゾウとよむ)唯識と倶舎くしゃとの教学。性相学。

しょう‐そう【尚早】シヤウサウ

そのことをするにはまだ早すぎること。「時期―」

しょう‐そう【荘倉】シヤウサウ

荘園の納貢を蓄えておくくら。法隆寺資財帳「合荘―捌拾肆(八十四)口」

しょう‐そう【将曹】シヤウサウ

「さかん(主典)」参照。

しょう‐そう【悄愴】セウサウ

①かなしみいたむこと。

②さびしいさま。

しょう‐そう【章草】シヤウサウ

隷書から草書への過渡的書体。後漢の章帝の時、杜操(杜度)がこれをよくし、章帝が称揚したことから出た名という。

章草

しょう‐そう【晶相】シヤウサウ

同一物質の結晶が、結晶面の組合せを異にするために示す特定の外形。

しょう‐そう【焦燥・焦躁】セウサウ

いらだちあせること。「―に駆られる」「―感」

しょう‐そう【傷創】シヤウサウ

きず。

しょう‐そう【傷愴】シヤウサウ

いたみかなしむこと。

しょう‐そう【聖僧】シヤウ‥

①ひじりとして敬われる僧。高僧。

②僧堂の中央や食堂じきどうの上座に安置される仏像(主に文殊菩薩や賓頭盧びんずる)。

しょう‐そう【請奏】シヤウ‥

公事くじの際に、当事者が所要の品の下付を朝廷に申請すること。

しょう‐そう【請僧】シヤウ‥

法会ほうえなどに招請された僧。

しょう‐ぞう【正像】シヤウザウ

〔仏〕正法と像法。

⇒しょうぞう‐まつ【正像末】

しょう‐ぞう【抄造】セウザウ

調合された紙料を抄すいて紙を製造すること。抄紙。

しょう‐ぞう【肖像】セウザウ

特定の人物の容貌・姿態などをうつしとった絵・写真・彫刻。似すがた。〈饅頭屋本節用集〉

⇒しょうぞう‐が【肖像画】

⇒しょうぞう‐けん【肖像権】

しょう‐ぞう【尚蔵】シヤウザウ

蔵司ぞうしの長官。くらのかみ。

じょう‐そう【上奏】ジヤウ‥

①意見や事情などを天皇に申し上げること。

②明治憲法下で、官庁・議院などが意見・事実を開陳し、天皇に奏聞したこと。「帷幄いあく―」

じょう‐そう【上層】ジヤウ‥

①層をなして重なったものの、上の方の部分。上の層。

②上の階層。

⇒じょうそう‐うん【上層雲】

⇒じょうそう‐かいきゅう【上層階級】

⇒じょうそう‐ぶ【上層部】

じょうそう【丈草】ヂヤウサウ

⇒ないとうじょうそう(内藤丈草)

じょう‐そう【状相】ジヤウサウ

すがた。形状。

じょう‐そう【定相】ヂヤウサウ

〔仏〕固定した特質。常住不変の相。太平記35「物の―なき喩たとえにも」

じょう‐そう【常総】ジヤウ‥

①常陸ひたちと下総しもうさの併称。

②茨城県南西部、常総台地にある市。江戸との舟運により常総各地からの物資の集散地として発達。近年、住宅開発が進行。人口6万7千。

じょう‐そう【常操】ジヤウサウ

常に変わらない節操。

じょう‐そう【情想】ジヤウサウ

感情と思想。

じょう‐そう【情操】ジヤウサウ

感情のうち、道徳的・芸術的・宗教的など文化的・社会的価値を具そなえた複雑で高次なもの。〈哲学字彙初版〉

⇒じょうそう‐きょういく【情操教育】

じょうぞう【浄蔵】ジヤウザウ

①浄眼じょうげんとともに妙荘厳みょうしょうごん王の王子。仏道を修めて神通力を得、バラモン教を信ずる父王を仏法に導いたという。(法華経)

②平安中期の天台宗の僧。三善清行みよしきよゆきの子。平将門の乱に当たって大威徳法を修した。通称、浄蔵貴所。(891〜964)

じょう‐ぞう【醸造】ヂヤウザウ

発酵作用を応用して、酒類・醤油・味噌・味醂みりんなどをつくること。醸成。「酒を―する」

⇒じょうぞう‐しゅ【醸造酒】

じょうそう‐いく【条桑育】デウサウ‥

桑葉のついた枝のまま蚕に与えて飼育すること。

しょう‐そう【晶相】シヤウサウ

同一物質の結晶が、結晶面の組合せを異にするために示す特定の外形。

しょう‐そう【焦燥・焦躁】セウサウ

いらだちあせること。「―に駆られる」「―感」

しょう‐そう【傷創】シヤウサウ

きず。

しょう‐そう【傷愴】シヤウサウ

いたみかなしむこと。

しょう‐そう【聖僧】シヤウ‥

①ひじりとして敬われる僧。高僧。

②僧堂の中央や食堂じきどうの上座に安置される仏像(主に文殊菩薩や賓頭盧びんずる)。

しょう‐そう【請奏】シヤウ‥

公事くじの際に、当事者が所要の品の下付を朝廷に申請すること。

しょう‐そう【請僧】シヤウ‥

法会ほうえなどに招請された僧。

しょう‐ぞう【正像】シヤウザウ

〔仏〕正法と像法。

⇒しょうぞう‐まつ【正像末】

しょう‐ぞう【抄造】セウザウ

調合された紙料を抄すいて紙を製造すること。抄紙。

しょう‐ぞう【肖像】セウザウ

特定の人物の容貌・姿態などをうつしとった絵・写真・彫刻。似すがた。〈饅頭屋本節用集〉

⇒しょうぞう‐が【肖像画】

⇒しょうぞう‐けん【肖像権】

しょう‐ぞう【尚蔵】シヤウザウ

蔵司ぞうしの長官。くらのかみ。

じょう‐そう【上奏】ジヤウ‥

①意見や事情などを天皇に申し上げること。

②明治憲法下で、官庁・議院などが意見・事実を開陳し、天皇に奏聞したこと。「帷幄いあく―」

じょう‐そう【上層】ジヤウ‥

①層をなして重なったものの、上の方の部分。上の層。

②上の階層。

⇒じょうそう‐うん【上層雲】

⇒じょうそう‐かいきゅう【上層階級】

⇒じょうそう‐ぶ【上層部】

じょうそう【丈草】ヂヤウサウ

⇒ないとうじょうそう(内藤丈草)

じょう‐そう【状相】ジヤウサウ

すがた。形状。

じょう‐そう【定相】ヂヤウサウ

〔仏〕固定した特質。常住不変の相。太平記35「物の―なき喩たとえにも」

じょう‐そう【常総】ジヤウ‥

①常陸ひたちと下総しもうさの併称。

②茨城県南西部、常総台地にある市。江戸との舟運により常総各地からの物資の集散地として発達。近年、住宅開発が進行。人口6万7千。

じょう‐そう【常操】ジヤウサウ

常に変わらない節操。

じょう‐そう【情想】ジヤウサウ

感情と思想。

じょう‐そう【情操】ジヤウサウ

感情のうち、道徳的・芸術的・宗教的など文化的・社会的価値を具そなえた複雑で高次なもの。〈哲学字彙初版〉

⇒じょうそう‐きょういく【情操教育】

じょうぞう【浄蔵】ジヤウザウ

①浄眼じょうげんとともに妙荘厳みょうしょうごん王の王子。仏道を修めて神通力を得、バラモン教を信ずる父王を仏法に導いたという。(法華経)

②平安中期の天台宗の僧。三善清行みよしきよゆきの子。平将門の乱に当たって大威徳法を修した。通称、浄蔵貴所。(891〜964)

じょう‐ぞう【醸造】ヂヤウザウ

発酵作用を応用して、酒類・醤油・味噌・味醂みりんなどをつくること。醸成。「酒を―する」

⇒じょうぞう‐しゅ【醸造酒】

じょうそう‐いく【条桑育】デウサウ‥

桑葉のついた枝のまま蚕に与えて飼育すること。

しょうぜん‐げん【将然言】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぜん‐げん【将然言】シヤウ‥

未然形みぜんけいの旧称。東条義門の命名。

しょう‐そう【将曹】シヤウサウ🔗⭐🔉

しょう‐そう【将曹】シヤウサウ

「さかん(主典)」参照。

しょう‐そつ【将卒】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐そつ【将卒】シヤウ‥

将校と兵卒。将兵。

しょう‐づき【将付】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐づき【将付】シヤウ‥

敗軍の際、大将に付き添って落ち行く者。

しょう‐へい【将兵】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐へい【将兵】シヤウ‥

将校と兵。将士。

しょう‐もん【将門】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐もん【将門】シヤウ‥

大将の家柄。大将の家筋。

しょうもんき【将門記】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうもんき【将門記】シヤウ‥

天慶てんぎょうの乱(平将門まさかどの反乱)の顛末を記した軍記。和臭を帯びた漢文体。1巻。乱の直後に成立。一説に940年(天慶3)、東国に住した僧徒の作という。独立した軍記物の初め。国語資料としても貴重。将門合戦状。まさかどき。

→文献資料[将門記]

しょう‐らい【将来】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐らい【将来】シヤウ‥

①これから来ようとする時。未来。ゆくさき。前途。多くは「未来」よりも現在に近いところを指す。「―に期待する」

②持って来ること。「唐から―した経典」

③ある状態をもたらすこと。招来。「危機を―する」

⇒しょうらい‐せい【将来性】

しょうらい‐せい【将来性】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうらい‐せい【将来性】シヤウ‥

将来に期待できる内容をもっていること。「―のある企業」

⇒しょう‐らい【将来】

しょう‐りゃく【将略】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐りゃく【将略】シヤウ‥

戦陣における、将としての知略。

しょう‐りょう【将領】シヤウリヤウ🔗⭐🔉

しょう‐りょう【将領】シヤウリヤウ

将軍。首領。

○将を射んと欲すれば先ず馬を射よしょうをいんとほっすればまずうまをいよ🔗⭐🔉

○将を射んと欲すれば先ず馬を射よしょうをいんとほっすればまずうまをいよ

目的の物を攻撃したり手に入れようとしたりするなら、まずその周辺のものやよりどころになっているものを攻めるべきである。→人を射んとせばまず馬を射よ(「人」成句)

⇒しょう【将】

はた【将】🔗⭐🔉

はた【将】

〔副〕

(一説に、「はた(端)」が語源で、「ふち(縁)」「ほとり(辺)」などと関係があるという)

①ひょっとすると。もしや。万葉集6「さ男鹿の鳴くなる山を越え行かむ日だにや君に―逢はざらむ」

②上の意をうけて、これをひるがえす意を表す。

㋐しかしながら。そうはいうものの。源氏物語帚木「聞きすぐさむもいとほし、暫し立ちやすらふべきに―侍らねば」

㋑それとも。あるいは。

③上をうけて、それと同様であることを表す。やはり。

㋐…もまた。源氏物語帚木「家の内に足らぬ事など―無かめるままに」

㋑その上にまた。源氏物語桐壺「この御事にふれたる事をば道理をも失はせ給ひ、今―斯く世のなかの事をもおぼし捨てたるやうになりゆくは」

はた‐また【将又】🔗⭐🔉

はた‐また【将又】

〔接続〕

もしくは。あるいは。なおまた。方丈記「貧賤の報のみづからなやますか、―妄心のいたりて狂せるか」

はた‐や【将や】🔗⭐🔉

はた‐や【将や】

(ヤは疑問の助詞)もしや。あるいは。万葉集1「―今夜こよいもわがひとり寝む」→はた。

⇒はたや‐はた【将や将】

はたや‐はた【将や将】🔗⭐🔉

はたや‐はた【将や将】

もしかして。ひょっとして。万葉集16「―鰻むなぎを漁とると川に流るな」

⇒はた‐や【将や】

まさかど【将門】🔗⭐🔉

まさかど【将門】

①⇒たいらのまさかど(平将門)。

②歌舞伎舞踊。常磐津。本名題「忍夜恋曲者しのびよるこいはくせもの」。宝田寿助作詞。5世岸沢式佐作曲。1836年(天保7)初演。大宅おおや光国を、将門の娘の滝夜叉姫が色仕掛で味方にしようとするが、失敗する筋。

⇒まさかど‐き【将門記】

まさかど‐き【将門記】🔗⭐🔉

まさ‐に【正に】🔗⭐🔉

まさ‐に【正に】

〔副〕

①間違いなく。たしかに。まさしく。源氏物語夕顔「『―長き夜』とうち誦ずんじて、臥し給へり」。今昔物語集11「―生ひけむ世も知らず古き大きなる槻つきのき有り」。「―名優だ」「―その通り」「芳紀―18歳」

②(「将に」とも書く)ちょうど今。今にも。白氏文集鎌倉期点「命は葉の薄きが如し。将マサニ奈何いかがせむとする」。「―列車は発車しようとしていた」

③(下に反語を用いる)どうして。伊勢物語「今の翁―死なむや」

④(下に「べし」を伴う。「当に」とも書く)当然。…するのが正当である。法華文句平安後期点「我、当マサニ忍を修すべし」

[漢]将🔗⭐🔉

将 字形

筆順

筆順

〔丬(爿)部7画/10画/教育/3013・3E2D〕

[將] 字形

〔丬(爿)部7画/10画/教育/3013・3E2D〕

[將] 字形

〔丬(爿)部7画/11画/5382・5572〕

〔音〕ショウ〈シャウ〉(漢)

〔訓〕ひきいる・もつ・まさに・はた (名)すすむ・まさ

[意味]

①軍隊をひきいる(人)。「将に将たるの器うつわ」「将を射んと欲すれば先ず馬を射よ」「将軍・将帥しょうすい・武将・名将・主将」▶近衛こんえ府や近代的軍隊組織で長官・次官級の武官名にも用いる。「大将・中将・少将・陸将・将校」

②ひきつれる。たずさえ持つ。「将来」

③まさに…せんとす。今にも…しようとする。「人之将死、其言也善=人のまさに死なんとする、その言や善し」〔論語〕

④はた。はたまた。あるいは。

[解字]

「將」は、もと寸部8画。形声。「月」(=肉)+「寸」(=手)+音符「爿」(=大きい台)。机上に肉をのせて神にそなえすすめる意。神をまつる者は族長なので、統率者の意味が生じたという。

[下ツキ

王将・客将・梟将・驍将・玉将・金将・銀将・宿将・主将・首将・女将・賊将・大将・知将・闘将・裨将・副将・部将・武将・名将・勇将

〔丬(爿)部7画/11画/5382・5572〕

〔音〕ショウ〈シャウ〉(漢)

〔訓〕ひきいる・もつ・まさに・はた (名)すすむ・まさ

[意味]

①軍隊をひきいる(人)。「将に将たるの器うつわ」「将を射んと欲すれば先ず馬を射よ」「将軍・将帥しょうすい・武将・名将・主将」▶近衛こんえ府や近代的軍隊組織で長官・次官級の武官名にも用いる。「大将・中将・少将・陸将・将校」

②ひきつれる。たずさえ持つ。「将来」

③まさに…せんとす。今にも…しようとする。「人之将死、其言也善=人のまさに死なんとする、その言や善し」〔論語〕

④はた。はたまた。あるいは。

[解字]

「將」は、もと寸部8画。形声。「月」(=肉)+「寸」(=手)+音符「爿」(=大きい台)。机上に肉をのせて神にそなえすすめる意。神をまつる者は族長なので、統率者の意味が生じたという。

[下ツキ

王将・客将・梟将・驍将・玉将・金将・銀将・宿将・主将・首将・女将・賊将・大将・知将・闘将・裨将・副将・部将・武将・名将・勇将

筆順

筆順

〔丬(爿)部7画/10画/教育/3013・3E2D〕

[將] 字形

〔丬(爿)部7画/10画/教育/3013・3E2D〕

[將] 字形

〔丬(爿)部7画/11画/5382・5572〕

〔音〕ショウ〈シャウ〉(漢)

〔訓〕ひきいる・もつ・まさに・はた (名)すすむ・まさ

[意味]

①軍隊をひきいる(人)。「将に将たるの器うつわ」「将を射んと欲すれば先ず馬を射よ」「将軍・将帥しょうすい・武将・名将・主将」▶近衛こんえ府や近代的軍隊組織で長官・次官級の武官名にも用いる。「大将・中将・少将・陸将・将校」

②ひきつれる。たずさえ持つ。「将来」

③まさに…せんとす。今にも…しようとする。「人之将死、其言也善=人のまさに死なんとする、その言や善し」〔論語〕

④はた。はたまた。あるいは。

[解字]

「將」は、もと寸部8画。形声。「月」(=肉)+「寸」(=手)+音符「爿」(=大きい台)。机上に肉をのせて神にそなえすすめる意。神をまつる者は族長なので、統率者の意味が生じたという。

[下ツキ

王将・客将・梟将・驍将・玉将・金将・銀将・宿将・主将・首将・女将・賊将・大将・知将・闘将・裨将・副将・部将・武将・名将・勇将

〔丬(爿)部7画/11画/5382・5572〕

〔音〕ショウ〈シャウ〉(漢)

〔訓〕ひきいる・もつ・まさに・はた (名)すすむ・まさ

[意味]

①軍隊をひきいる(人)。「将に将たるの器うつわ」「将を射んと欲すれば先ず馬を射よ」「将軍・将帥しょうすい・武将・名将・主将」▶近衛こんえ府や近代的軍隊組織で長官・次官級の武官名にも用いる。「大将・中将・少将・陸将・将校」

②ひきつれる。たずさえ持つ。「将来」

③まさに…せんとす。今にも…しようとする。「人之将死、其言也善=人のまさに死なんとする、その言や善し」〔論語〕

④はた。はたまた。あるいは。

[解字]

「將」は、もと寸部8画。形声。「月」(=肉)+「寸」(=手)+音符「爿」(=大きい台)。机上に肉をのせて神にそなえすすめる意。神をまつる者は族長なので、統率者の意味が生じたという。

[下ツキ

王将・客将・梟将・驍将・玉将・金将・銀将・宿将・主将・首将・女将・賊将・大将・知将・闘将・裨将・副将・部将・武将・名将・勇将

大辞林の検索結果 (52)

いる【率る・将る】🔗⭐🔉

いる  ル 【率る・将る】 (動ワ上一)

いっしょに連れて行く。ひきつれる。伴う。「この君達をさへや,知らぬ所に〈ゐ〉て渡し給はむと,危し/源氏(夕霧)」

ル 【率る・将る】 (動ワ上一)

いっしょに連れて行く。ひきつれる。伴う。「この君達をさへや,知らぬ所に〈ゐ〉て渡し給はむと,危し/源氏(夕霧)」

ル 【率る・将る】 (動ワ上一)

いっしょに連れて行く。ひきつれる。伴う。「この君達をさへや,知らぬ所に〈ゐ〉て渡し給はむと,危し/源氏(夕霧)」

ル 【率る・将る】 (動ワ上一)

いっしょに連れて行く。ひきつれる。伴う。「この君達をさへや,知らぬ所に〈ゐ〉て渡し給はむと,危し/源氏(夕霧)」

しょう【将】🔗⭐🔉

しょう シヤウ [1] 【将】

(1)軍を統率する長。「―たる者の心得」

(2)「将官」に同じ。

(3)中古,近衛(コノエ)府の官名。大将・中将・少将がある。

しょう=を射(イ)んと欲(ホツ)すればまず馬(ウマ)を射(イ)よ🔗⭐🔉

――を射(イ)んと欲(ホツ)すればまず馬(ウマ)を射(イ)よ

武将を射とめようとするなら,まずその乗っている馬を射とめるのがよい。目的を果たすには,その周囲にあるものから,手をつけていかなければならないことにいう。人を射んとせばまず馬を射よ。

しょう-か【将家】🔗⭐🔉

しょう-か シヤウ― [1] 【将家】

武将の家柄。武家。「勝敗は―の常」

しょう-かん【将官】🔗⭐🔉

しょう-かん シヤウクワン [0] 【将官】

軍人の階級のうち,大将・中将・少将(准将)の総称。自衛隊では将・将補が該当。

しょう-き【将器】🔗⭐🔉

しょう-き シヤウ― [1] 【将器】

大将たるにふさわしい器量・人物。

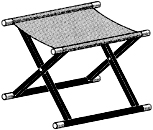

しょう-ぎ【床几・牀几・将几】🔗⭐🔉

しょう-ぎ シヤウ― [0][1] 【床几・牀几・将几】

(1)折り畳み式の腰掛け。脚を打ち違えに組み,革・布などを張って尻を乗せるようにしたもの。室内の臨時の座や,野外の腰掛けとして用いる。

(2)細長い板に脚を付けた,簡単な腰掛け。「―で夕涼みする」

床几(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

しょう-ぎ【将棋・象棋・象戯】🔗⭐🔉

しょう-ぎ シヤウ― [0] 【将棋・象棋・象戯】

将棋盤を用いて二人で行うゲーム。二〇枚ずつの駒を並べ,交互に動かして,相手の王将を詰めた方を勝ちとする。インドに起こり中国を経て,奈良時代末に日本に伝わったという。古くは大象棋・中象棋・小象棋などの別があり,現在の将棋は室町中期に小象棋をもとに成立したと考えられている。「―をさす」

しょうぎ-さし【将棋指し】🔗⭐🔉

しょうぎ-さし シヤウ― [3] 【将棋指し】

将棋をさすことを職とする人。棋士(キシ)。

しょうぎ-だおし【将棋倒し】🔗⭐🔉

しょうぎ-だおし シヤウ―ダフシ [4] 【将棋倒し】

(1)将棋の駒を一列に立てて並べ,端の駒を倒して順々に他の端まで倒す遊び。ドミノ倒し。

(2)人込みなどで一人が倒れたことにより,順々に折り重なって倒れること。「乗客が―になる」

しょうぎ-どころ【将棋所】🔗⭐🔉

しょうぎ-どころ シヤウ― [4] 【将棋所】

近世,将棋の名人の別名。将棋の指南・免状の発行権などの特権をもつ。初代大橋宗桂以下,大橋・大橋分家・伊藤の三家から出た。

しょうぎ-の-こま【将棋の駒】🔗⭐🔉

しょうぎ-の-こま シヤウ― 【将棋の駒】

将棋に使用する五角形の木片。双方二〇枚ずつ,計四〇枚で一組。各人の二〇枚は,それぞれはたらきの異なる,王将(玉将)一,飛車・角行(カツコウ)各一,金将・銀将・桂馬・香車(キヨウシヤ)各二,歩(フ)九から成る。

しょうぎ-ばん【将棋盤】🔗⭐🔉

しょうぎ-ばん シヤウ― [0] 【将棋盤】

将棋の駒を並べて競技する盤。縦・横に罫を引いて八一の枡目(マスメ)に区画する。

しょう-ぐん【将軍】🔗⭐🔉

しょう-ぐん シヤウ― [0] 【将軍】

(1)一軍を統率・指揮する長。特に,陸軍の将官。

(2)一軍を統率して出征する臨時の職。また,その人。征西将軍・鎮東将軍など。

(3)「征夷(セイイ)大将軍」の略称。「鎌倉―実朝」

しょうぐん-おび【将軍帯】🔗⭐🔉

しょうぐん-おび シヤウ― [5] 【将軍帯】

昔,武官が礼服のとき用いた金銀の装飾のある帯。

しょうぐん-け【将軍家】🔗⭐🔉

しょうぐん-け シヤウ― [3][0] 【将軍家】

征夷大将軍に任ぜられる家柄。また,征夷大将軍。

しょうぐん-こうけんしょく【将軍後見職】🔗⭐🔉

しょうぐん-こうけんしょく シヤウ― 【将軍後見職】

江戸時代末期,幕府が設けた臨時の職名。1862年7月,一橋慶喜が任ぜられたが,64年廃止。

しょうぐん-しょく【将軍職】🔗⭐🔉

しょうぐん-しょく シヤウ― [3] 【将軍職】

将軍の職。征夷大将軍の職。また,将軍。

しょうぐん-せんげ【将軍宣下】🔗⭐🔉

しょうぐん-せんげ シヤウ― [5] 【将軍宣下】

朝廷が征夷大将軍に任命する旨の宣旨を下すこと。1192年,源頼朝が任命されたのが最初。

しょうぐん-づか【将軍塚】🔗⭐🔉

しょうぐん-づか シヤウ― 【将軍塚】

(1)京都市東山区華頂山上にある塚。平安遷都のとき,都の守護として武装させた土偶を埋めたという。

(2)武将を葬ったと伝えられる塚。

しょう-げん【将監】🔗⭐🔉

しょう-げん シヤウ― [1] 【将監】

近衛(コノエ)府の判官(ジヨウ)。左右がある。

しょう-こう【将校】🔗⭐🔉

しょう-こう シヤウカウ [1] 【将校】

少尉以上の武官。士官。

しょう-さ【将佐】🔗⭐🔉

しょう-さ シヤウ― [1] 【将佐】

(1)将官と佐官。

(2)近衛府の中将・少将および衛門佐(エモンノスケ)・兵衛佐(ヒヨウエノスケ)の総称。

しょう-し【将士】🔗⭐🔉

しょう-し シヤウ― [1] 【将士】

将校と兵士。大将と兵卒。

しょう-しょう【将相】🔗⭐🔉

しょう-しょう シヤウシヤウ [0] 【将相】

将軍と宰相。

しょう-すい【将帥】🔗⭐🔉

しょう-すい シヤウ― [0] 【将帥】

大軍を統率する人。大将。

しょう-せい【将星】🔗⭐🔉

しょう-せい シヤウ― [0] 【将星】

(1)将軍・将官の異名。

(2)中国古代の天文学で,大将になぞらえた星。

しょうせい=落つ🔗⭐🔉

――落つ

〔蜀(シヨク)の諸葛亮が五丈原で死んだとき,大星がその陣中に落ちたという「蜀書(諸葛亮伝)」の故事から〕

将軍が陣中で没すること。また,偉人英雄が死ぬこと。

しょうぜん-げん【将然言】🔗⭐🔉

しょうぜん-げん シヤウゼン― [3] 【将然言】

未然形の旧称。

しょう-そう【将曹】🔗⭐🔉

しょう-そう シヤウサウ [0] 【将曹】

近衛(コノエ)府の主典(サカン)。

しょう-そつ【将卒】🔗⭐🔉

しょう-そつ シヤウ― [0] 【将卒】

将校と兵卒。将兵。

しょう-へい【将兵】🔗⭐🔉

しょう-へい シヤウ― [1] 【将兵】

将校と兵士。

しょう-もん【将門】🔗⭐🔉

しょう-もん シヤウ― [0] 【将門】

大将の家柄。

しょうもんき【将門記】🔗⭐🔉

しょうもんき シヤウモンキ 【将門記】

軍記物語。一巻。作者未詳。平将門討伐後まもなく成立。将門の乱の始終を変体漢文でしるす。のちの軍記物の先駆をなす。乱の唯一の史料でもある。まさかどき。

しょう-らい【将来】🔗⭐🔉

しょう-らい シヤウ― 【将来】

□一□ [1]

これからやってくる,時。これから先。普通,未来より現在に近い時をいう。副詞的にも用いる。「―が楽しみだ」「―に備える」「―きっと後悔するだろう」

□二□ [0] (名)スル

(1)持って来ること。「三蔵法師の―した経巻」

(2)ある結果や状態を引き起こすこと。「社会的不安を―する」

しょうらい-せい【将来性】🔗⭐🔉

しょうらい-せい シヤウ― [0] 【将来性】

将来,成長発展するであろうという見込み。「―のある人物」

しょう-りょう【将領】🔗⭐🔉

しょう-りょう シヤウリヤウ [0] 【将領】

軍を指揮する人。大将。将軍。

はた【将】🔗⭐🔉

はた [1] 【将】 (副)

ある物事,特に並列または対立する物事をとりあげて,推理・判断する気持ちを表す。

(1)また。あるいはまた。もしくは。「雲か―山か」「渠(カレ)はうれしとも―悲しとも思はぬ様なりし/源おぢ(独歩)」

(2)もしや。ひょっとしたら。「さ雄鹿の鳴くなる山を越え行かむ日だにや君が―逢はざらむ/万葉 953」

(3)そうはいうものの。しかし。さりとて。「しばし休らふべきに,―侍らねば/源氏(帚木)」

(4)思っていたとおり。はたして。「男の御かたち・有様,―さらにもいはず/源氏(明石)」

(5)やはりそうだなあという気持ちを表す。「ほととぎすはつこゑ聞けばあぢきなくぬし定まらぬ恋せらる―/古今(夏)」

→はたや(連語)

はた-また【将又】🔗⭐🔉

はた-また [1] 【将又】 (接続)

それともまた。あるいは。「鳥か飛行機か,― UFO か」

はた-や【将や】🔗⭐🔉

はた-や 【将や】 (連語)

もしかすると…か。あるいは。「み吉野の山のあらしの寒けくに―今夜(コヨイ)も我(ア)がひとり寝む/万葉 74」

はたや-はた【将や将】🔗⭐🔉

はたや-はた 【将や将】

ひょっとして。万一。もしや。「痩(ヤ)す痩すも生けらばあらむを―鰻(ムナギ)を捕ると川に流るな/万葉 3854」

まさかど【将門】🔗⭐🔉

まさかど 【将門】

(1)平(タイラノ)将門のこと。

(2)歌舞伎舞踊「忍夜恋曲者(シノビヨルコイハクセモノ)」の通称。

まさかど-き【将門記】🔗⭐🔉

まさかど-き 【将門記】

⇒しょうもんき(将門記)

しょう【将】(和英)🔗⭐🔉

しょうぎ【将棋】(和英)🔗⭐🔉

しょうぎ【将棋】

shogi;(the game of) chess.→英和

〜をさす play chess.‖将棋盤 a chessboard.将棋の駒 a chessman.将棋倒しになる fall down like ninepins.

しょうぐん【将軍】(和英)🔗⭐🔉

しょうぐん【将軍】

a general;→英和

a shogun (幕府の).‖将軍職 the shogunate.

しょうこう【将校】(和英)🔗⭐🔉

しょうこう【将校】

an[a commissioned]officer.→英和

陸(海)軍将校 a military (naval) officer.

しょうすい【将帥】(和英)🔗⭐🔉

しょうすい【将帥】

a commander in chief;a general.→英和

しょうへい【将兵】(和英)🔗⭐🔉

しょうへい【将兵】

officers and men.

しょうらい【将来】(和英)🔗⭐🔉

しょうらい【将来】

〔名〕(the) future;→英和

the time to come;〔副〕in (the) future.〜性のある promising;with a bright future.〜がある have a bright future before one.近(遠)い〜に in the near (distant) future.〜を考える(予言する) look to (predict) the future.‖将来性 possibilities;prospect.

広辞苑+大辞林に「将」で始まるの検索結果。