複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (25)

かか・る【掛かる・懸かる・架かる・繋かる・係る】🔗⭐🔉

かか・る【掛かる・懸かる・架かる・繋かる・係る】

〔自五〕

事物の一部分が何かに固定され、全体の重みがそこにゆだねられ、また、全体の動きが制約される意。

➊ある物、ある場所などに事物の一部が支えられてとまる。

①物につけられてぶらさがる。たれさがる。たれる。つりさげられる。宇津保物語吹上上「大いなる松に藤―・りて」。古本説話集下「御衣架に―・りたる御ぞをめして」。「風鈴が軒に―・る」

②重みをあずけてとまる。何かを頼って身を支える。よりかかる。もたれる。源氏物語行幸「御脇息に―・りて弱げなれど」。大鏡道長「杖に―・りても必らず参りあひ申し侍らむ」。「嵩かさに―・る」

③たよる。頼む。世話になる。宇津保物語俊蔭「ただ子の食はするものに―・りてあり」。源氏物語夕顔「うつせみの世はうきものと知りにしをまた言の葉に―・る命よ」。「医者に―・る」

④繋船する。碇泊する。夫木和歌抄23「海原やはかたの沖に―・りたるもろこし船にときつぐるなり」

⑤離れたり動いたりしないように錠や鍵などで固定される。「鍵の―・った部屋」「銃に安全装置が―・っている」

⑥(竿秤さおばかりにぶらさがる意から)はかりに載る。目方が、はかりの目盛に出る。日葡辞書「ヒャクメカカッタ」。浄瑠璃、釈迦如来誕生会「やあ此の秤でおのれが身が―・らうか、臑を引けとねめ付くる、ムム―・らぬ秤何故持つてうせた」。「あまり重くて秤に―・らない」

⑦鳥がとまる。日葡辞書「タカ(鷹)ガキニカカル」

⑧高い所にかかげられる。日・月が空にある。大鏡実頼「よろづの社に額の―・りたるに」。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「粟田口にて獄門に―・る筈」。「中天に月が―・る」

⑨話題に上る。議題になる。日葡辞書「ヒトノクチ、また、コトバニカカル」。「会議に―・る」

⑩(鍋などが上からつるされたことから)料理などのために火の上に置かれる。「鍋が火に―・っている」

➋事物が曲がった物・とがった物・張った物・仕組んだ物などにひっかかってとらえられる。

①ひっかかる。からまる。伊勢物語「むばらからたちに―・りて家に来て打ふせり」。「銃の引金に指が―・る」

②魚・鳥などが網・釣針に捕らえられる。御伽草子、蛤の草子「すは魚こそ―・りたるらめと思ひ」。日葡辞書「アミニカカル」

③仕組んだ所におちいる。天草本伊曾保物語「かの獅子王山中で紲わなに―・り進退しんだいここに窮まつたによつて」。「まんまと相手の策略に―・った」「暗示に―・る」

④(「手に―・る」の形で)相手の意のままに殺される。平治物語「敵の手に―・り候はんより、御手に―・りまゐらせん事こそ」

⑤目にとまる。目にちらつく。万葉集5「眼交まなかいにもとな―・りて安寝やすいしなさぬ」。源氏物語常夏「ただこの御ことのみあけくれ御心には―・りたり」。「お目に―・る」「気に―・る」

➌事物がある1カ所を起点として他にひろがる。おおいかぶさる。

①おおうように広がる。おおいかぶさる。万葉集13「石村いわれの山にしろたへに―・れる雲はわが大君かも」。古今和歌集雑体「春霞―・らぬ山のあらじと思へば」。「霧が―・る」

②上から注がれた物が上に付いた状態になる。かぶった状態になる。ふりかかる。古今和歌集春「白雪の―・れる枝に鶯のなく」。徒然草「あがきの水、前板までささと―・りけるを」。「雨が肩に―・る」「チョコレートの―・ったケーキ」

③恩恵や情愛などが、そのものに及ぶ。源氏物語松風「露(恩恵の意)の―・らぬたぐひ羨ましくおぼゆ」。「弱い子にふびんが―・る」

④災厄や罪科などが身に及ぶ。病気になる場合は「罹る」と書く。源氏物語夕顔「いかなる行触いきぶれに―・らせ給ふぞや」。日葡辞書「コノトガハ、タレニカカラウカ」。「マラリアに―・る」「迷惑が―・る」

⑤負担すべきものとして課せられる。また、費やされる。「収入に税金が―・る」「子供に手が―・る」「京都まで1日―・る」「費用が―・る」

⑥音曲と所作とが、うまく適合する。難波土産「そうじて浄瑠璃は人形に―・るを第一とすれば」

➍事物が、ある所から他へわたされる。

①神がよりうつる。憑つく。仲哀紀「時に神有まして皇后きさきに―・りて」

②《架》わたされる。架設される。「橋が―・る」

③なわ・ひもなどが他の物のまわりに渡される。浄瑠璃、博多小女郎波枕「小女郎が身にも―・つた縛り縄」。「首になわが―・かる」「水引が―・った品物」

④ある時点・地点から他の時点・地点にまで及ぶ。源氏物語若菜下「よく咲きこぼれたる藤の花の、夏に―・りて」。更級日記「日は山の端に―・りにたり」。平家物語3「かの大江山や生野の道に―・りつつ」。「会議は夜に―・る」「列車が鉄橋に―・る」

⑤能楽で、詞から唄に、または他の拍子などに移ることや、勢いづいてテンポを速めることなどにいう。申楽談儀「―・る所、文字の声しょうを心得て節をつくべし」

⑥ある作用が及ぶ。働き・力が増し加わる。「電話が―・る」「声が―・る」「誘いが―・る」「疑いが―・る」「芸に磨きが―・る」

⑦前の言葉が文脈上後の言葉につながる。「この助詞はこの動詞に―・る」

⑧張りめぐらしたり、組み立てたりして作られる。「小屋が―・る」

⑨(小屋がけして行われたことから)芝居・映画などが興行される。上演・上映される。「演舞場に若手歌舞伎が―・った」

➎物事が関係してくる。

①かかわる。かかずらう。関係する。源氏物語横笛「あはれなる昔のこと―・りたるふしぶしはあへしらひなどし給ふに」。浮世草子、好色万金丹「多田の銀山に―・つて大分の損したるあげくに」。「本件に―・る訴訟」

②もっぱらそれに心が向く。熱中する。伊勢物語「酒をのみ飲みつつ大和歌に―・れりけり」

③それによって決まる。「優勝が―・った試合」「成否は努力に―・る」

④処理される。扱われる。大鏡道長「いみじき非道事も山階寺に―・りぬれば、又ともかくも人ものいはず」。「彼に―・っちゃかなわない」

⑤そのことに関して賞金や保険金などが約束される。「敵将の首に賞金が―・る」

⑥交配される。「スピッツにテリヤが―・っている」

⑦ある物事に別の要素が加わった状態になる。「緑に黄色の―・った色」

⑧掛け算をしてある結果となる。「一定の係数が―・る」

➏物事に手をつける。とりかかる。

①進んで攻める。撃ちかかる。平家物語11「判官の船に乗りあたつてあはやと目をかけて飛んで―・るに」。宇治拾遺物語6「鬼の姿になりて大口を開きて―・りけれども」。「束になって―・って来い」

②始める。着手する。日葡辞書「ザウサクニカカル」。「仕事に―・る」「できないと決めて―・る」

③道具や機械などが、その機能を発揮する。「エンジンが―・る」

➐(他の動詞の連用形に付いて)ある情況に移り及ぶ意を表す。

①…し始まる。ちょうど…する。源氏物語若紫「暮れ―・りぬれどおこらせ給はずなりぬるにこそは」。「その時知人が通り―・った」

②もう少しで…する所である。日葡辞書「シニカカル」。「溺れ―・る」

③ある動作を相手に向ける。「つかみ―・る」

か‐きょう【架橋】‥ケウ🔗⭐🔉

か‐きょう【架橋】‥ケウ

①橋をかけること。また、その橋。「―工事」

②〔化〕鎖状の高分子間を化学結合でつなぐこと。元の架橋のない高分子より機械的強度が増大し、溶解度が低下する。また、二つ以上の金属もしくは金属イオンを含む錯体(多核錯体)において、金属間を連結する配位子。

か‐くう【架空】🔗⭐🔉

か‐くう【架空】

①空中にかけわたすこと。

②根拠のないこと。事実でないこと。「―名義」

③想像で作ること。また作られたもの。「―の動物」

⇒かくう‐ケーブル【架空ケーブル】

⇒かくう‐さくどう【架空索道】

⇒かくう‐せん【架空線】

⇒かくう‐ちせん【架空地線】

かくう‐ケーブル【架空ケーブル】🔗⭐🔉

かくう‐ケーブル【架空ケーブル】

空中に架け渡したケーブル。

⇒か‐くう【架空】

かくう‐さくどう【架空索道】‥ダウ🔗⭐🔉

かくう‐さくどう【架空索道】‥ダウ

ロープウェーのこと。

⇒か‐くう【架空】

かくう‐せん【架空線】🔗⭐🔉

かくう‐せん【架空線】

支持物によって空中に架設した電線。

⇒か‐くう【架空】

かくう‐ちせん【架空地線】🔗⭐🔉

かくう‐ちせん【架空地線】

送電線が雷の直撃を受けないように、電線の上部に架線したアース。

⇒か‐くう【架空】

か・ける【架ける】🔗⭐🔉

か・ける【架ける】

〔他下一〕

⇒かける(掛ける)➍

か‐こう【架構】🔗⭐🔉

か‐こう【架構】

材を結合して作った構造物。

かこう‐し【架工歯】🔗⭐🔉

かこう‐し【架工歯】

歯の欠損を補うために、残歯または残根を支柱とし、その間に橋を架して陶歯・金冠などを並べて鑞付ろうづけ・連結させたもの。橋義歯。ブリッジ。

か‐じょう【架上】‥ジヤウ🔗⭐🔉

か‐じょう【架上】‥ジヤウ

たなの上。

か・する【架する】🔗⭐🔉

か・する【架する】

〔他サ変〕[文]架す(サ変)

かけわたす。「橋を―・する」

か‐せつ【架設】🔗⭐🔉

か‐せつ【架設】

かけわたすこと。橋や電線などを設備すること。「電話を―する」

か‐せん【架線】🔗⭐🔉

か‐せん【架線】

①送電線・電話線などをかけわたすこと。また、かけわたされた線。がせん。「―工事」

②電化された鉄道で電力を車両に供給する電線。

か‐ぞう【架蔵】‥ザウ🔗⭐🔉

か‐ぞう【架蔵】‥ザウ

棚に所蔵すること。主に本にいう。

か‐だい【架台】🔗⭐🔉

か‐だい【架台】

①足場に造った台。

②鉄道・橋梁などを支える架構。

か‐ちゅう【架柱】🔗⭐🔉

か‐ちゅう【架柱】

柱を架け渡すこと。

か‐でん【架電】🔗⭐🔉

か‐でん【架電】

電話をかけること。「―禁止」

かどう‐きょう【架道橋】‥ダウケウ🔗⭐🔉

かどう‐きょう【架道橋】‥ダウケウ

立体交差で道路や鉄道線路を越えている橋。跨道橋・跨線橋など。

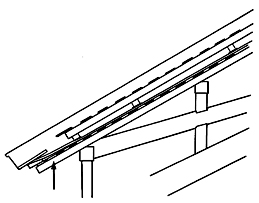

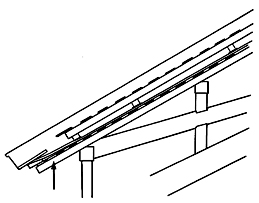

たる‐き【垂木・棰・椽・榱・架】🔗⭐🔉

たる‐き【垂木・棰・椽・榱・架】

屋根の裏板または木舞こまいを支えるために、棟から軒にわたす材。はえき。

垂木

垂木

撮影:関戸 勇

垂木

撮影:関戸 勇

⇒たるき‐がた【垂木形】

⇒たるき‐だけ【垂木竹】

⇒たるき‐ばな【椽鼻】

⇒たるき‐わり【垂木割】

⇒たるき‐がた【垂木形】

⇒たるき‐だけ【垂木竹】

⇒たるき‐ばな【椽鼻】

⇒たるき‐わり【垂木割】

垂木

撮影:関戸 勇

垂木

撮影:関戸 勇

⇒たるき‐がた【垂木形】

⇒たるき‐だけ【垂木竹】

⇒たるき‐ばな【椽鼻】

⇒たるき‐わり【垂木割】

⇒たるき‐がた【垂木形】

⇒たるき‐だけ【垂木竹】

⇒たるき‐ばな【椽鼻】

⇒たるき‐わり【垂木割】

ほこ‐ぎ【架木】🔗⭐🔉

ほこ‐ぎ【架木】

①〔建〕高欄こうらんの一番上にある横木。宇治拾遺物語8「下りて高欄の―の上に居給ひぬ」

②鷹のとまり木。鷹槊たかほこ。

ほこ‐ぎぬ【架衣】🔗⭐🔉

ほこ‐ぎぬ【架衣】

鷹槊たかほこにかけるきぬ。架垂ほこだれ。

ませ【籬・笆・架】🔗⭐🔉

ませ【籬・笆・架】

①(「間塞」または「馬塞」の意という)竹・木などで作った、低く目のあらい垣。ませがき。まがき。枕草子245「前栽植ゑ―結ひていとをかし」

②(「間狭」とも書く)劇場の枡の仕切り。

[漢]架🔗⭐🔉

架 字形

筆順

筆順

〔木部5画/9画/常用/1845・324D〕

〔音〕カ(漢)

〔訓〕かける・かかる

[意味]

①物をのせかける台。たな。「書架・銃架・担架・衣架・十字架・架蔵」

②空中にかけわたす。かける。「屋上、屋を架す」「架橋・架設・架空」

[解字]

形声。「木」+音符「加」。支柱の上に横木をのせ加える意。

[下ツキ

開架・画架・橋架・後架・高架・銃架・十字架・書架・担架

〔木部5画/9画/常用/1845・324D〕

〔音〕カ(漢)

〔訓〕かける・かかる

[意味]

①物をのせかける台。たな。「書架・銃架・担架・衣架・十字架・架蔵」

②空中にかけわたす。かける。「屋上、屋を架す」「架橋・架設・架空」

[解字]

形声。「木」+音符「加」。支柱の上に横木をのせ加える意。

[下ツキ

開架・画架・橋架・後架・高架・銃架・十字架・書架・担架

筆順

筆順

〔木部5画/9画/常用/1845・324D〕

〔音〕カ(漢)

〔訓〕かける・かかる

[意味]

①物をのせかける台。たな。「書架・銃架・担架・衣架・十字架・架蔵」

②空中にかけわたす。かける。「屋上、屋を架す」「架橋・架設・架空」

[解字]

形声。「木」+音符「加」。支柱の上に横木をのせ加える意。

[下ツキ

開架・画架・橋架・後架・高架・銃架・十字架・書架・担架

〔木部5画/9画/常用/1845・324D〕

〔音〕カ(漢)

〔訓〕かける・かかる

[意味]

①物をのせかける台。たな。「書架・銃架・担架・衣架・十字架・架蔵」

②空中にかけわたす。かける。「屋上、屋を架す」「架橋・架設・架空」

[解字]

形声。「木」+音符「加」。支柱の上に横木をのせ加える意。

[下ツキ

開架・画架・橋架・後架・高架・銃架・十字架・書架・担架

大辞林の検索結果 (25)

か【架】🔗⭐🔉

か [1] 【架】

物をのせたり掛けたりする台。

か-きょう【架橋】🔗⭐🔉

か-きょう ―ケウ [0] 【架橋】 (名)スル

橋をかけること。また,その橋。

かきょう-けつごう【架橋結合】🔗⭐🔉

かきょう-けつごう ―ケウ―ガフ [4] 【架橋結合】

⇒はしかけ結合(ケツゴウ)

か-くう【架空】🔗⭐🔉

か-くう [0] 【架空】 (名・形動)

(1)空中にかけわたすこと。「―電線」

(2)事実に基づかず,想像によって作る・こと(さま)。「―の人物」「―な事を宛にして心配する/浮雲(四迷)」

かくう-ケーブル【架空―】🔗⭐🔉

かくう-ケーブル [4] 【架空―】

空中に張ったケーブル。またそれを利用する運搬方式。

かくう-さくどう【架空索道】🔗⭐🔉

かくう-さくどう ―ダウ [4] 【架空索道】

⇒ロープ-ウエー

かくう-せん【架空線】🔗⭐🔉

かくう-せん [0] 【架空線】

支持物によって,空中にかけわたした電線。

かくう-ちせん【架空地線】🔗⭐🔉

かくう-ちせん [4] 【架空地線】

雷の直撃から送電線を守ったり,雷雲による誘導雷発生を減少させるために,鉄塔の頂部に架設する接地線。

かけ-わた・す【掛(け)渡す・架(け)渡す】🔗⭐🔉

かけ-わた・す [0][4] 【掛(け)渡す・架(け)渡す】 (動サ五[四])

(1)一方から他方へ渡してかける。架設する。「橋を―・す」

(2)一面にかける。端から端へ,続けていくつも下げる。「簾―・してある人の家あり/平中 36」

か-こう【架構】🔗⭐🔉

か-こう [0] 【架構】

骨組みとなる部材を結合して組み立てた構造物。

かこう-し【架工歯】🔗⭐🔉

かこう-し [2] 【架工歯】

抜けた歯の両隣の歯を支えとして,橋をかけるように入れた義歯。橋義歯。ブリッジ。

か-じょう【架上】🔗⭐🔉

か-じょう ―ジヤウ [0] 【架上】

棚の上。架の上。

か・する【架する】🔗⭐🔉

か・する [2] 【架する】 (動サ変)[文]サ変 か・す

二つの物の上にかけ渡す。「橋を―・する」「屋上屋を―・する」

か-せつ【架設】🔗⭐🔉

か-せつ [0] 【架設】 (名)スル

支えを設けて一方から他方へかけ渡すこと。「電線を―する」

か-せん【架線】🔗⭐🔉

か-せん [0] 【架線】 (名)スル

(1)電線などを架設すること。また,その電線。

(2)電車に動力用電力を供給するために,線路上方に張る電線。鉄道関係者は「がせん」という。

か-そう【架装】🔗⭐🔉

か-そう ―サウ [0] 【架装】

車両などに積載されている装備。

か-ぞう【架蔵】🔗⭐🔉

か-ぞう ―ザウ [0] 【架蔵】 (名)スル

(主に書物を)棚に所蔵すること。

か-だい【架台】🔗⭐🔉

か-だい [0] 【架台】

(1)高い所で仕事をする時,足場としてつくる台。

(2)鉄道・水路・橋などを支える構造物。

(3)化学の実験で,レトルトなどを支えるのに用いられる台。

かどう-きょう【架道橋】🔗⭐🔉

かどう-きょう カダウケウ [0] 【架道橋】

道路や鉄道を立体交差で越えるために架けられた橋。跨道(コドウ)橋・跨線橋など。

たる-き【垂木・ ・椽・架】🔗⭐🔉

・椽・架】🔗⭐🔉

たる-き [0] 【垂木・ ・椽・架】

屋根板を支えるために棟木から軒桁に架け渡す長い材。はえき。たりき。

・椽・架】

屋根板を支えるために棟木から軒桁に架け渡す長い材。はえき。たりき。

・椽・架】

屋根板を支えるために棟木から軒桁に架け渡す長い材。はえき。たりき。

・椽・架】

屋根板を支えるために棟木から軒桁に架け渡す長い材。はえき。たりき。

かきょう【架橋する】(和英)🔗⭐🔉

かきょう【架橋する】

construct[build]a bridge.→英和

かくう【架空の】(和英)🔗⭐🔉

かせん【架線】(和英)🔗⭐🔉

かせん【架線】

wiring;→英和

wires (線);an overhead wire.架線工事 wiring works.

広辞苑+大辞林に「架」で始まるの検索結果。