複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (4)

じゅん‐さい【蓴菜】🔗⭐🔉

じゅん‐さい【蓴菜】

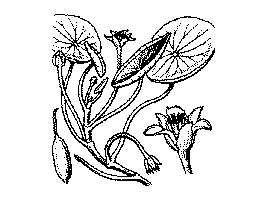

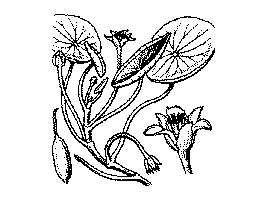

スイレン科の多年生水草。日本各地の池沼に自生し、中部以北に多い。地下茎は泥中を伸び、節ごとに根を下ろす。葉は楕円状楯形、長い葉柄で水面に浮かぶ。茎と葉の背面には寒天様の粘液を分泌し、新葉には殊に多い。夏、水面に紫紅色の花を開き、のち卵形の果実を結ぶ。若芽・若葉は食用として珍重。古名、ぬなわ(蓴)。〈[季]夏〉。〈伊呂波字類抄〉

じゅんさい

ぬ‐なわ【沼縄・蓴】‥ナハ🔗⭐🔉

ぬ‐なわ【沼縄・蓴】‥ナハ

〔植〕ジュンサイの別名。〈[季]夏〉。万葉集7「あが心ゆたにたゆたにうき―」

⇒ぬなわ‐くり【蓴繰】

⇒沼縄生う

○沼縄生うぬなわおう

春になってヌナワの根茎から新しい芽が生える。〈[季]春〉

⇒ぬ‐なわ【沼縄・蓴】

ぬなわ‐くり【蓴繰】‥ナハ‥🔗⭐🔉

ぬなわ‐くり【蓴繰】‥ナハ‥

(→)「ぬなわ」に同じ。古事記中「―延へけく知らに」

⇒ぬ‐なわ【沼縄・蓴】

[漢]蓴🔗⭐🔉

蓴 字形

〔艹部11画/14画/7283・6873〕

〔音〕ジュン(呉)

〔訓〕ぬなわ

[意味]

水草の名。ぬなわ。「蓴菜・蓴羹鱸膾じゅんこうろかい」

▷[

〔艹部11画/14画/7283・6873〕

〔音〕ジュン(呉)

〔訓〕ぬなわ

[意味]

水草の名。ぬなわ。「蓴菜・蓴羹鱸膾じゅんこうろかい」

▷[ ]は異体字。

]は異体字。

〔艹部11画/14画/7283・6873〕

〔音〕ジュン(呉)

〔訓〕ぬなわ

[意味]

水草の名。ぬなわ。「蓴菜・蓴羹鱸膾じゅんこうろかい」

▷[

〔艹部11画/14画/7283・6873〕

〔音〕ジュン(呉)

〔訓〕ぬなわ

[意味]

水草の名。ぬなわ。「蓴菜・蓴羹鱸膾じゅんこうろかい」

▷[ ]は異体字。

]は異体字。

大辞林の検索結果 (3)

じゅん-さい【蓴菜】🔗⭐🔉

じゅん-さい [0] 【蓴菜】

(1)スイレン科の多年生水草。池沼に自生。茎は泥中の根茎から長く伸び,楕円形の葉を互生。夏,水上に花柄を出して暗紅紫色の花を開く。茎・葉にぬめりがあり,若い芽・葉を食用にする。蓴。古名ヌナワ。[季]夏。

(2)〔ぬめりをもつことから,それにたとえていう。近世上方語〕

ぬらりくらりと,どっちつかずであること。「こなさんがた―とはなぜに言ふえ。はておまへ追従ばかり言ふて,あちらでもこちらでもぬらりぬらりといふ心じやわいのう/浮世草子・旦那気質」

蓴菜(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

ぬ-なわ【沼縄・蓴】🔗⭐🔉

ぬ-なわ ―ナハ [0] 【沼縄・蓴】

蓴菜(ジユンサイ)の別名。[季]夏。《―とる小舟にうたはなかりけり/蕪村》

じゅんさい【蓴菜】(和英)🔗⭐🔉

じゅんさい【蓴菜】

《植》a water shield.

広辞苑+大辞林に「蓴」で始まるの検索結果。