複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (52)

あい【藍】アヰ🔗⭐🔉

○藍植うあいうう🔗⭐🔉

○藍植うあいうう

晩春に藍の苗を苗床から畑に移植する。〈[季]春〉

⇒あい【藍】

アイヴズ【Charles Edward Ives】

アメリカの作曲家。無調・複調・引用など革新的技法を用い、真の最初のアメリカ的作曲家と評される。(1874〜1954)

あい‐うち【相撃ち・相打ち・相討ち】アヒ‥

①二人で同時に物を打つこと。

②敵味方双方が同時に相手をうつこと。転じて、勝ち負けのないこと。あいこ。「―になる」

③一人の敵を味方二人で一緒に討つこと。

あい‐う・つ【相撃つ・相打つ】アヒ‥

〔自五〕

互いに打ち合う。「肉弾―・つ」

あい‐え【藍絵】アヰヱ

①藍1色、もしくは藍を主色とし、他の色を抑制して摺った浮世絵版画。江戸末期に行われ、葛飾北斎・歌川国貞などの作品に見られる。藍摺あいずり。藍摺絵。

②陶磁器に呉須ごすを用いた藍色の絵模様。

アイ‐エー‐イー‐エー【IAEA】

(International Atomic Energy Agency)(→)国際原子力機関。

アイ‐エス‐エム‐たい【ISM帯】

(ISMは、industrial, scientific and medicalの略)工業用・科学用・医療用に免許不要で利用することを認めた周波数帯域のこと。本来、免許制で通信・放送に利用される電波を、出力が10ミリワット以下の場合に限り認める。

アイ‐エス‐オー【ISO】

(International Organization for Standardization)(→)国際標準化機構。イソ。

⇒アイエスオー‐かんど【ISO感度】

アイエスオー‐かんど【ISO感度】

⇒イソかんど

⇒アイ‐エス‐オー【ISO】

アイ‐エス‐ディー‐エヌ【ISDN】

(integrated services digital network)統合サービスデジタル通信網の略称。電話・データ・ファクシミリ・画像など、従来の通信網では別個に運用してきた通信サービスを統合的に提供するデジタル通信網。インターネットの発展に伴い、その存在価値が失われつつある。

アイ‐エス‐ビー‐エヌ【ISBN】

(International Standard Book Number)国際標準図書番号。書籍の流通業務をコンピューター処理するための国際的な番号システム。13桁の数字で国籍・出版者(社)・書名を表示する。1971年、国際標準化機構の規格として制定。

あい‐えつ【哀咽】

悲しさのあまり声をつまらせること。悲しんでむせび泣くこと。

アイエッチ‐ちょうりき【IH調理器】‥テウ‥

(IHはinduction heatingの略)(→)電磁調理器に同じ。

アイ‐エヌ‐エフ【INF】

(intermediate-range nuclear forces)中距離核戦力。特に、米国・ソ連が1970年代半ばから欧州に配備した一連の中距離核ミサイル。87年両国がINF全廃条約に調印、91年全廃を確認。

アイ‐エフ【IF】

(intermediate frequency)中間周波数。スーパー‐ヘテロダイン受信で周波数変換を行なったあとの周波数のこと。

アイ‐エフ‐シー【IFC】

(International Finance Corporation)(→)国際金融公社。

アイ‐エフ‐ジェー【IFJ】

(International Federation of Journalists)国際ジャーナリスト連盟。ジャーナリストの国際団体。1952年設立。本部はブリュッセル。

アイ‐エフ‐ティー‐ユー【IFTU】

(International Federation of Trade Unions)国際労働組合連盟。労働組合の国際組織。1913年創立。改良主義的で、第二インターナショナルを支持し、プロフィンテルンと対立した。45年解消。アムステルダム‐インターナショナル。

アイ‐エム‐エフ【IMF】

(International Monetary Fund)国際通貨基金。1944年のブレトン‐ウッズ会議で調印されたIMF協定に基づき、加盟国の出資によって創設された国際金融機関。国連専門機関の一つ。本部はワシントン。為替管理の撤廃、為替相場の安定、国際収支難に陥っている加盟国への短期資金の融資などを目的とする。日本は52年加盟。

⇒アイエムエフ‐きょうてい【IMF協定】

⇒アイエムエフ‐コンディショナリティー【IMFコンディショナリティー】

⇒アイエムエフ‐じゅうよんじょう‐こく【IMF一四条国】

⇒アイエムエフ‐はちじょう‐こく【IMF八条国】

⇒アイエムエフ‐リザーブ‐ポジション【IMFリザーブポジション】

アイエムエフ‐きょうてい【IMF協定】‥ケフ‥

(Articles of Agreement of the International Monetary Fund)IMFの設立協定。1944年7月のブレトン‐ウッズ会議で調印され、45年12月に発効。数次にわたる改正のうち、SDRの創出を規定した第1次改正(69年)と、変動相場制を容認した第2次改正(78年)が重要。

⇒アイ‐エム‐エフ【IMF】

アイエムエフ‐コンディショナリティー【IMFコンディショナリティー】

IMFから融資を受ける国が条件として課せられる政策プログラム。国際収支を改善するための引締政策が中心。インフレ抑制・財政健全化・経済自由化等のより広範囲の政策も含まれる。

⇒アイ‐エム‐エフ【IMF】

アイエムエフ‐じゅうよんじょう‐こく【IMF一四条国】‥ジフ‥デウ‥

IMF協定14条により、経常取引に関する自国通貨と外国通貨の交換性義務(IMF協定8条)を免除されている国。

⇒アイ‐エム‐エフ【IMF】

アイエムエフ‐はちじょう‐こく【IMF八条国】‥デウ‥

経常取引に関する自国通貨と外国通貨の交換性義務(IMF協定8条)を履行している国。日本は1964年に14条国から8条国に移行した。

⇒アイ‐エム‐エフ【IMF】

アイエムエフ‐リザーブ‐ポジション【IMFリザーブポジション】

(IMF reserve position)IMF加盟国が、その出資額に応じてIMFからほぼ無条件で借りることのできる限度額のこと。当該国の外貨準備の一部を構成する。

⇒アイ‐エム‐エフ【IMF】

アイ‐エル‐オー【ILO】

(International Labor Organization)国際労働機関。ヴェルサイユ条約に基づき1919年国際連盟の一機構として設立。第二次大戦後は国際連合の専門機関。政府・労使の代表によって構成され、労働条件について各国への勧告、労働関係資料の収集・紹介などを行う。→国際労働憲章。

⇒アイエルオー‐じょうやく【アイエルオー条約】

アイエルオー‐じょうやく【アイエルオー条約】‥デウ‥

ILOが条約の形式で設定した国際的な労働基準。加盟国が批准すると、その国に対して国際労働法として拘束力をもつ。

⇒アイ‐エル‐オー【ILO】

あい‐えん【哀婉】‥ヱン

あわれに美しくしとやかなこと。

あいえん‐か【愛煙家】

タバコ好きな人。

あいえん‐きえん【合縁奇縁・合縁機縁】アヒ‥

人の交わりには自ずから気心の合う合わないがあるが、それもみな不思議な縁によるものであるという意。浄瑠璃、心中宵庚申「人には―、血を分けた親子でも仲の悪いが有るもの」

あい‐おい【相生】アヒオヒ

①一つの根から2本の幹が相接して生え出ること。二つのものがともどもに生まれ育つこと。「相老い」の意にもかける。古今和歌集序「高砂・住吉すみのえの松も―のやうに覚え」

②「相生挿し」の略。西鶴織留1「立花は池の坊に―迄習ひ」

⇒あいおい‐ざし【相生挿し】

⇒あいおい‐の‐まつ【相生の松】

⇒あいおい‐ぼん【相生盆】

⇒あいおい‐むすび【相生結び】

あいおい【相生】アヒオヒ

兵庫県南西部、瀬戸内海沿岸にある市。造船業が立地。人口3万2千。

あい‐おい【相老い】アヒ‥

(「相生あいおい」にかけていう語)夫婦がともに年をとって長命であること。

あいおい‐ざし【相生挿し】アヒオヒ‥

生花で、心しんに黒松と赤松を二つ向き合わせて挿すもの。

⇒あい‐おい【相生】

あいおいじし【相生獅子】アヒオヒ‥

長唄。本名題「風流相生獅子」。5世杵屋喜三郎作曲。1734年(享保19)初演。獅子物中の最古の曲。

あいおい‐の‐まつ【相生の松】アヒオヒ‥

黒松と赤松とが一つの根から生え出た松。高砂の松が有名。夫婦が深い契りで結ばれて、ともに長生きすることの象徴とする。謡曲、高砂「高砂・住吉の―の精、夫婦と現じ来りたり」

⇒あい‐おい【相生】

あいおい‐ぼん【相生盆】アヒオヒ‥

婚礼に用いる、男島と女島とを並べた盆景。

⇒あい‐おい【相生】

あいおい‐むすび【相生結び】アヒオヒ‥

紐の結び方。女結びの一端を、さらにその結び目に通したもの。贈答用の水引や、装束の袖括そでぐくりの余りの結び、うちわの柄の紐飾りなどに用いる。

相生結び(水引の一例)

⇒あい‐おい【相生】

アイ‐オー【I/O】

(Input/Output)入力(input)と出力(output)とを合わせて呼ぶ言葉。コンピューター本体との間で、データの入力および出力をする周辺機器を入出力装置またはI/O装置と呼ぶ。

アイ‐オー‐シー【IOC】

(International Olympic Committee)国際オリンピック委員会。1894年クーベルタンらが首唱して創設。オリンピック大会を運営・統轄する国際的機関。

アイ‐オー‐ディー‐ピー【IODP】

(Integrated Ocean Drilling Program)統合国際深海掘削計画。地球深部探査船「ちきゅう」とアメリカの深海掘削船を運用した国際的な共同研究で、ODPを引き継いで2003年から開始。

あいおもい‐ぐさ【相思草】アヒオモヒ‥

タバコの異称。

アイオリ【aïoli フランス】

すりつぶしたにんにくとオリーブ油で作る、一種のマヨネーズ。

あいおれ‐くぎ【合折釘】アヒヲレ‥

直角に曲がって、両端のとがった釘。襖ふすまの縁を骨組に取り付けるときなどに用いる。

アイオロス【Aiolos ギリシア】

ギリシア神話で、風の支配者、のちに神。

アイオワ【Iowa】

アメリカ合衆国中部、ミシシッピ・ミズーリ両川に挟まれた州。大豆などを中心とした有数の農業州。州都デモイン。→アメリカ合衆国(図)

あい‐おん【哀音】

人の心を悲しませる音調。徳冨蘆花、不如帰第百版前書「朝な夕な波は―を送つて」

あい‐か【哀歌】

悲しい心持を表した歌。悲歌。エレジー。

あい‐が【愛河】

〔仏〕愛欲が人をおぼれさせるのを河にたとえていう語。

アイガー【Eiger ドイツ】

スイス中部、西アルプスの高峰。標高3970メートル。険しい北壁で有名。

アイガー(1)

提供:オフィス史朗

⇒あい‐おい【相生】

アイ‐オー【I/O】

(Input/Output)入力(input)と出力(output)とを合わせて呼ぶ言葉。コンピューター本体との間で、データの入力および出力をする周辺機器を入出力装置またはI/O装置と呼ぶ。

アイ‐オー‐シー【IOC】

(International Olympic Committee)国際オリンピック委員会。1894年クーベルタンらが首唱して創設。オリンピック大会を運営・統轄する国際的機関。

アイ‐オー‐ディー‐ピー【IODP】

(Integrated Ocean Drilling Program)統合国際深海掘削計画。地球深部探査船「ちきゅう」とアメリカの深海掘削船を運用した国際的な共同研究で、ODPを引き継いで2003年から開始。

あいおもい‐ぐさ【相思草】アヒオモヒ‥

タバコの異称。

アイオリ【aïoli フランス】

すりつぶしたにんにくとオリーブ油で作る、一種のマヨネーズ。

あいおれ‐くぎ【合折釘】アヒヲレ‥

直角に曲がって、両端のとがった釘。襖ふすまの縁を骨組に取り付けるときなどに用いる。

アイオロス【Aiolos ギリシア】

ギリシア神話で、風の支配者、のちに神。

アイオワ【Iowa】

アメリカ合衆国中部、ミシシッピ・ミズーリ両川に挟まれた州。大豆などを中心とした有数の農業州。州都デモイン。→アメリカ合衆国(図)

あい‐おん【哀音】

人の心を悲しませる音調。徳冨蘆花、不如帰第百版前書「朝な夕な波は―を送つて」

あい‐か【哀歌】

悲しい心持を表した歌。悲歌。エレジー。

あい‐が【愛河】

〔仏〕愛欲が人をおぼれさせるのを河にたとえていう語。

アイガー【Eiger ドイツ】

スイス中部、西アルプスの高峰。標高3970メートル。険しい北壁で有名。

アイガー(1)

提供:オフィス史朗

アイガー(2)

提供:オフィス史朗

アイガー(2)

提供:オフィス史朗

あい‐がえし【藍返し】アヰガヘシ

小紋などの文様のある上を、さらに藍で染めたもの。

あい‐がかり【相懸り】アヒ‥

①敵味方の双方が同時に攻めかかること。太平記5「防ぐ兵は打物の鞘をはづして―に近づく」

②平手将棋で、序盤の一陣形。双方とも居飛車いびしゃで互いに飛車先の歩ふを進め、同じ形に組み上げて攻め合うこと。

あい‐かぎ【合鍵】アヒ‥

一つの鍵のほかに、その錠じょうに合う他の鍵。〈日葡辞書〉。「―で開ける」「―を作る」

あい‐がき【合欠・相欠】アヒ‥

〔建〕梁はり・根太ねだなどの継ぎ手の一種。継ぐ位置で両材の端を同形に欠いて重ね合わせること。→合決あいじゃくり

合欠

あい‐がえし【藍返し】アヰガヘシ

小紋などの文様のある上を、さらに藍で染めたもの。

あい‐がかり【相懸り】アヒ‥

①敵味方の双方が同時に攻めかかること。太平記5「防ぐ兵は打物の鞘をはづして―に近づく」

②平手将棋で、序盤の一陣形。双方とも居飛車いびしゃで互いに飛車先の歩ふを進め、同じ形に組み上げて攻め合うこと。

あい‐かぎ【合鍵】アヒ‥

一つの鍵のほかに、その錠じょうに合う他の鍵。〈日葡辞書〉。「―で開ける」「―を作る」

あい‐がき【合欠・相欠】アヒ‥

〔建〕梁はり・根太ねだなどの継ぎ手の一種。継ぐ位置で両材の端を同形に欠いて重ね合わせること。→合決あいじゃくり

合欠

あい‐かご【相駕籠】アヒ‥

一つの駕籠に二人が相乗りすること。あいあいかご。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「いざ―とささやきて」

あい‐がさ【相傘】アヒ‥

(→)「あいあいがさ」に同じ。

あい‐がしや【相借家】アヒ‥

⇒あいじゃくや

あい‐かた【合方】アヒ‥

①能で、謡と伴奏の囃子との拍子の合せかた。「合方カワル」などという。

②主に長唄で、三味線を主とした間奏部分。

③歌舞伎で、俳優の台詞せりふ・仕種しぐさなどに合わせて下座げざの演奏する唄の伴わない三味線曲。

④広く、歌い手に対し、三味線をひく者。

あい‐かた【相方】アヒ‥

①相手。相手役。「漫才で―をつとめる」

②(「敵娼」とも書く)客の相手をする遊女。

あい‐かた【相肩】アヒ‥

二人で物をかつぐ時の相手の者。相棒。

あい‐がた【間形】アヒ‥

江戸時代、女用の小さい下駄。

あい‐がた【藍型】アヰ‥

沖縄の染色の一つ。多彩な紅型びんがたに対して、藍の濃淡や藍と墨で文様を型染めしたもの。

アイがた‐こう【I形鋼】‥カウ

形鋼の一種。断面がI字形の構造用鋼材。工こう形鋼。Iビーム。

あい‐がたり【間語り】アヒ‥

能の間狂言あいきょうげんの語り。

あい‐かまえ‐て【相構へて】アヒカマヘ‥

①よく気を配って。慎重に。今昔物語集16「京に上る船に付きて―上りぬ」

②(下に禁止の語を伴う)必ず。決して。平家物語1「―念仏おこたり給ふな」

あい‐がみ【間紙】アヒ‥

⇒あいし

あい‐がみ【藍紙】アヰ‥

①(→)青花紙あおばながみに同じ。

②藍色に染めた紙。昔、写経・歌集などに用いた。あおがみ。

藍紙

撮影:関戸 勇

あい‐かご【相駕籠】アヒ‥

一つの駕籠に二人が相乗りすること。あいあいかご。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「いざ―とささやきて」

あい‐がさ【相傘】アヒ‥

(→)「あいあいがさ」に同じ。

あい‐がしや【相借家】アヒ‥

⇒あいじゃくや

あい‐かた【合方】アヒ‥

①能で、謡と伴奏の囃子との拍子の合せかた。「合方カワル」などという。

②主に長唄で、三味線を主とした間奏部分。

③歌舞伎で、俳優の台詞せりふ・仕種しぐさなどに合わせて下座げざの演奏する唄の伴わない三味線曲。

④広く、歌い手に対し、三味線をひく者。

あい‐かた【相方】アヒ‥

①相手。相手役。「漫才で―をつとめる」

②(「敵娼」とも書く)客の相手をする遊女。

あい‐かた【相肩】アヒ‥

二人で物をかつぐ時の相手の者。相棒。

あい‐がた【間形】アヒ‥

江戸時代、女用の小さい下駄。

あい‐がた【藍型】アヰ‥

沖縄の染色の一つ。多彩な紅型びんがたに対して、藍の濃淡や藍と墨で文様を型染めしたもの。

アイがた‐こう【I形鋼】‥カウ

形鋼の一種。断面がI字形の構造用鋼材。工こう形鋼。Iビーム。

あい‐がたり【間語り】アヒ‥

能の間狂言あいきょうげんの語り。

あい‐かまえ‐て【相構へて】アヒカマヘ‥

①よく気を配って。慎重に。今昔物語集16「京に上る船に付きて―上りぬ」

②(下に禁止の語を伴う)必ず。決して。平家物語1「―念仏おこたり給ふな」

あい‐がみ【間紙】アヒ‥

⇒あいし

あい‐がみ【藍紙】アヰ‥

①(→)青花紙あおばながみに同じ。

②藍色に染めた紙。昔、写経・歌集などに用いた。あおがみ。

藍紙

撮影:関戸 勇

あい‐がめ【藍瓶】アヰ‥

藍汁あいしるを貯えておく容器。藍壺。

⇒あいがめ‐やく【藍瓶役】

あいがめ‐やく【藍瓶役】アヰ‥

(→)紺屋役こうややくに同じ。

⇒あい‐がめ【藍瓶】

アイ‐カメラ【eye camera】

ものを見る際の眼球の運動の軌跡や眼の停留位置・停留時間などを記録する装置。広告やCMのどこがよく見られるかを調べる時などに使う。

あい‐がも【合鴨・間鴨】アヒ‥

カモ目カモ科の鳥。野生のマガモとアヒルとの雑種。羽色はマガモと同じ。肉は食用。アヒルガモ。ナキアヒル。

アイガモ

撮影:小宮輝之

あい‐がめ【藍瓶】アヰ‥

藍汁あいしるを貯えておく容器。藍壺。

⇒あいがめ‐やく【藍瓶役】

あいがめ‐やく【藍瓶役】アヰ‥

(→)紺屋役こうややくに同じ。

⇒あい‐がめ【藍瓶】

アイ‐カメラ【eye camera】

ものを見る際の眼球の運動の軌跡や眼の停留位置・停留時間などを記録する装置。広告やCMのどこがよく見られるかを調べる時などに使う。

あい‐がも【合鴨・間鴨】アヒ‥

カモ目カモ科の鳥。野生のマガモとアヒルとの雑種。羽色はマガモと同じ。肉は食用。アヒルガモ。ナキアヒル。

アイガモ

撮影:小宮輝之

あいかわ【相川】アヒカハ

新潟県佐渡市の地名。江戸初期、幕府直轄の鉱山が開かれ、金・銀を産出。明治時代民営となり、1989年閉山。鉱山の土を原料とする無名異むみょうい焼(相川焼)は有名。

⇒あいかわ‐おんど【相川音頭】

あいかわ【鮎川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒あいかわ‐よしすけ【鮎川義介】

あい‐かわ【藍革】アヰカハ

藍色に染めた革。あいなめし。あおなめし。「―縅おどし」

あいかわ‐おんど【相川音頭】アヒカハ‥

相川地方の民謡。盆踊り唄。口説くどき形式で、「源平軍談」の義経弓流しなどから採る。御前踊。

⇒あいかわ【相川】

あいかわ‐よしすけ【鮎川義介】‥カハ‥

実業家。山口県生れ。東大卒。久原くはら房之助の義兄。日産コンツェルンの創始者、満州重工業開発会社の経営者。(1880〜1967)

⇒あいかわ【鮎川】

あい‐かわら‐ず【相変わらず】アヒカハラ‥

以前と同様に。平常と特に変化なく。「―の生活」「―元気だ」

▷「相も変わらず」はこれを強めた言い方で、あざけり・ひやかしの気持が加わる。

あい‐かん【合鑑】アヒ‥

(→)合符あいふに同じ。

あい‐かん【哀感】

ものがなしい感じ。悲哀感。「―をそそる」

あい‐かん【哀歓】‥クワン

かなしみとよろこび。「―を共にする」

あい‐がん【哀願】‥グワン

相手の情に訴えて切に願うこと。嘆願。「手を合わせて―する」

あい‐がん【愛玩】‥グワン

もてあそび楽しむこと。小動物などを、大切にしてかわいがること。

⇒あいがん‐どうぶつ【愛玩動物】

あいがん‐どうぶつ【愛玩動物】‥グワン‥

猫や犬など、愛玩する目的で飼う動物。ペット。

⇒あい‐がん【愛玩】

あい‐き【愛機】

愛用している飛行機。また、愛用している写真機などの機器。

あい‐き【噯気】

おくび。げっぷ。

あい‐ぎ【間黄】アヒ‥

江戸時代、奥女中などが打掛うちかけと下着との間に着た黄色の綾や綸子りんずの小袖。

あい‐ぎ【間着・合着】アヒ‥

①上着と下着との間に着る衣服。

②(→)「あいふく」に同じ。

あい‐ぎ【愛妓】

かわいがっている芸妓・娼妓。

アイギ【Gennadii N. Aigi】

現代のロシア語詩人。少数民族チュヴァシ人で、初期にはチュヴァシ語でも詩作。西欧でも評価が高い。詩集「いまやいつも雪」。(1934〜2006)

あい‐ぎこえ【相聞】アヒ‥

⇒そうもん

あいき‐どう【合気道】アヒ‥ダウ

武術の一つ。植芝盛平(1883〜1969)が古流柔術の一派大東流合気柔術を学んで創始。関節を利用しての投げ技・抑え技に特色がある。護身術として知られる。合気。

あい‐きゃく【相客】アヒ‥

①宿屋で同じ部屋に泊まり合わせた客。

②たまたま同時に来合わせた客。

アイ‐キャッチャー【eye-catcher】

(「人目をひくもの」の意)

①広告の中で、見る人の目をまず引きつける図柄や写真など。

②店頭の棚などで、軸に付けて立てる小型の広告板。

あい‐きゅう【相給】アヒキフ

江戸時代、一つの村を複数の給人(領主)が分割知行していること。領主が3人・4人の場合、三給・四給ともいった。その村を相給地という。

あい‐きゅう【哀求】‥キウ

同情心に訴えながら一心に頼むこと。

アイ‐キュー【IQ】

(intelligence quotient)(→)知能指数。

あい‐きょう【哀叫】‥ケウ

かなしそうに叫ぶこと。

あい‐きょう【愛郷】‥キヤウ

生れ故郷を愛すること。「―心」

⇒あいきょう‐じゅく【愛郷塾】

あい‐きょう【愛敬】‥キヤウ

①⇒あいぎょう。

②(「愛嬌」とも書く)

㋐女性や子供などが、にこやかでかわいらしいこと。また、こっけいでほほえましいこと。「―のある娘」

㋑人に好かれるような愛想や世辞。また、催しごとや物を売るときに添えるもの。座興。おまけ。「―をふりまく」「御―に1曲歌いましょう」

⇒あいきょう‐あばた【愛敬痘痕】

⇒あいきょう‐げ【愛敬毛】

⇒あいきょう‐しょうばい【愛敬商売】

⇒あいきょう‐づきあい【愛敬付合い】

⇒あいきょう‐の‐もち【愛敬の餅】

⇒あいきょう‐べに【愛敬紅】

⇒あいきょう‐ぼくろ【愛敬黒子】

⇒あいきょう‐まもり【愛敬守り】

⇒あいきょう‐もの【愛敬者】

⇒あいきょう‐わらい【愛敬笑い】

あい‐きょう【愛嬌】‥ケウ

(→)愛敬あいきょうに同じ。

あい‐きょう【鱫鱜】‥キヤウ

①越年したアユ。

②子持ちアユの塩漬け乾燥品。江戸初期、肥後の名産。

あい‐ぎょう【愛敬】‥ギヤウ

(中世以降、アイキョウとも)

①いつくしみ敬うこと。

②表情などのかわいらしいこと。宇津保物語楼上上「―こぼるばかりにておはする」

③なさけがあること。思いやり。落窪物語1「いと―なかりける心持たりける物かな」

④(「愛行」の意かという)夫婦の和合。源氏物語葵「げに、―のはじめは、日えりして」

⇒あいぎょう‐そう【愛敬相】

⇒あいぎょう‐づ・く【愛敬付く】

あい‐ぎょう【愛楽】‥ゲウ

(「楽」は願う意)

①〔仏〕願い求めること。日本霊異記中「諸々の道俗の為に―せらる」

②愛し好むこと。徒然草「人に―せられずして衆にまじはるは恥なり」

あいきょう‐あばた【愛敬痘痕】‥キヤウ‥

愛敬を添えるように見える、軽いあばた。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐げ【愛敬毛】‥キヤウ‥

(顔に愛敬を添えるからいう)女性が鬢びんの毛を頬のあたりに垂らしたもの。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あい‐きょうげん【間狂言】アヒキヤウ‥

①能の曲中で、狂言方が登場して演ずるもの。また、その役。「高砂」の浦の男、「安宅」の強力ごうりきと太刀持など。アイ。

②浄瑠璃・歌舞伎などで、各段・演目の間に演ぜられる、主として滑稽な寸劇。

あいきょう‐じゅく【愛郷塾】‥キヤウ‥

1931年(昭和6)に橘孝三郎(1893〜1974)が茨城県水戸に創立した農本主義による私塾。農民決死隊を編成、青年将校と結んで五‐一五事件に参加。

⇒あい‐きょう【愛郷】

あいきょう‐しょうばい【愛敬商売】‥キヤウシヤウ‥

愛敬がなければ立ちゆかない商売。料理屋の類。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいぎょう‐そう【愛敬相】‥ギヤウサウ

〔仏〕柔和な心と温和な恵みを施す容貌・態度。阿弥陀如来・地蔵菩薩などの相貌にいう。

⇒あい‐ぎょう【愛敬】

あいきょう‐づきあい【愛敬付合い】‥キヤウ‥アヒ

通り一遍のつきあい。なみの交際。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいぎょう‐づ・く【愛敬付く】‥ギヤウ‥

〔自四〕

表情や態度に魅力が出てくる。

⇒あい‐ぎょう【愛敬】

あいきょう‐の‐もち【愛敬の餅】‥キヤウ‥

婚礼後3日目の祝いの餅。三日餅みかのもちい。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐べに【愛敬紅】‥キヤウ‥

目尻や頬や耳たぶにつけて愛敬を添える紅。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐ぼくろ【愛敬黒子】‥キヤウ‥

愛敬を添えるように見える、かわいらしいほくろ。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐まもり【愛敬守り】‥キヤウ‥

江戸時代、貴婦人の婚礼の時、新婦が襟にかけたお守り。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐もの【愛敬者】‥キヤウ‥

愛敬のある振舞いで人からかわいがられる存在。「―の猿」

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐わらい【愛敬笑い】‥キヤウワラヒ

愛想あいそ笑い。おせじ笑い。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あい‐ぎん【間銀】アヒ‥

(→)間銭あいせんに同じ。

あい‐ぎん【哀吟】

詩歌を悲しげに口ずさむこと。

あい‐ぎん【愛吟】

詩歌を好んで口ずさむこと。

あいく‐おう【阿育王】‥ワウ

⇒アショーカおう。

⇒あいくおう‐ざん【阿育王山】

あいくおう‐ざん【阿育王山】‥ワウ‥

中国浙江省寧波ニンポーの東、阿育王寺のある山。3世紀末、西晋の劉薩訶りゅうさつかがこの地で阿育アショーカ王の造立になる舎利塔を発見したと伝えられる。宋朝五山の一つ。育王山。

⇒あいく‐おう【阿育王】

あい‐くぎ【間釘・合釘】アヒ‥

両端のとがった、まっすぐな釘。材と材とを接はぎ合わせるのに用いる。

あい‐ぐすり【合薬】アヒ‥

その人の体質に合って効き目のある薬。適薬。浮世風呂2「実母散や婦王散も…私にも―でございますが」

あい‐くち【合口・相口】アヒ‥

①物と物とがぴったり合うこと。容器(身)と蓋ふたとのあわせめ。

②(「匕首」とも書く)鍔つばがなく、柄口つかぐちと鞘口さやぐちとがよく合うように造った短刀。九寸五分くすんごぶ。

③互いに話の合う間柄であること。また、そういう人。狂言、止動方角しどうほうがく「汝と伯父御様は―ではないか」。「―がいい相手」

⇒あいくち‐づくり【合口造】

あいくち‐づくり【合口造】アヒ‥

印籠や茶器の棗なつめなどの容器の、合口1の外側が密着して同一平面になる構造。

⇒あい‐くち【合口・相口】

あい‐ぐま【藍隈】アヰ‥

歌舞伎の隈取くまどり。藍で顔を青くくまどるもの。幽霊や悪公家あくくげなど陰性の役柄に用いる。あおぐま。

あい‐くやみ【相悔み】アヒ‥

互いに不幸があること。服喪中の人が他家の喪を見舞わないこと。

あい‐くるし・い【愛くるしい】

〔形〕

(幼児などの顔やしぐさが)大層かわいらしい。「―・い表情」

あい‐ぐるま【間車】アヒ‥

(→)「あそび車」に同じ。

あい‐くろ・し【愛くろし】

〔形シク〕

愛くるしい。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―・しげにほのめかし、泣いて言ふさへ恋らしし」

あいぐん‐じょうやく【愛琿条約】‥デウ‥

1858年、中国黒竜江省北部の愛琿において、ロシアと清国との間に結ばれた条約。黒竜江を両国の国境と定め、ロシア人の航行権を認め、沿海州は共有とした。

あい‐けい【愛恵】

いつくしむこと。心からかわいがること。

あい‐けい【愛敬】

①⇒あいぎょう。

②⇒あいきょう

あい‐けん【合拳】アヒ‥

拳けんで、双方が同じ手を出すこと。あいこ。

あい‐けん【相見】アヒ‥

示し合わせた上でのこと。馴れあい。合意。浄瑠璃、栬狩剣本地「奥様の―にて、お袖の下より金いただき」

あい‐けん【愛犬】

①かわいがっている犬。

②犬をかわいがること。「―家」

あい‐げん【愛眼】

仏の慈悲の眼。

あい‐こアヒ‥

(コは接尾語)互いに同じ状態で勝ち負けの決まらないこと。宮崎三昧、指環「元来斯う云ふ―の人間になつた以上は」。「1勝1敗でお―だ」

あい‐こ【愛顧】

目をかけて引き立てること。ひいき。多く「御」を冠して、ひいきされる側からいう語。「末長く御―を賜りたい」

あい‐ご【相碁】アヒ‥

腕前が互いに等しい者同士の囲碁。→互先たがいせん

あい‐ご【藍子】アヰ‥

アイゴ科の海産の硬骨魚。全長30センチメートル。体は側扁。成魚は黄褐色、背びれ・臀しりびれに強い毒腺をもつ。幼魚をバリコという地方もある。関東以南の浅海に分布。あい。

あい‐ご【愛護】

①かわいがり保護すること。「動物―」「目の―デー」

②(「愛護の若」の主人公が用いたから)歌舞伎用の鬘かつらの一種。稚児ちご役に用いる。

あい‐こう【愛好】‥カウ

物事を愛し好むこと。「釣り―会」

あい‐ごう【哀号】‥ガウ

悲しんで泣き叫ぶこと。また、その声。

アイゴー

(朝鮮語aigo)悲しみや怒りなど、感情が高ぶったときに発する語。

あい‐こく【哀哭】

声をあげて悲しみ泣くこと。

あい‐こく【愛国】

①自分の国を愛すること。

②水稲の在来品種の一つ。

⇒あいこく‐こうとう【愛国公党】

⇒あいこく‐しゃ【愛国社】

⇒あいこく‐しん【愛国心】

⇒あいこく‐ふじんかい【愛国婦人会】

あいこくこうしんきょく【愛国行進曲】‥カウ‥

1937年(昭和12)内閣情報部が公募した最初の愛国歌。レコードは100万枚を超えるヒットとなった。

あいこく‐こうとう【愛国公党】‥タウ

①征韓論に敗れ下野した前参議板垣退助らが1874年(明治7)結成した政党。民撰議院設立建白書を左院に提出するなど、日本の政党の萌芽となったが、佐賀の乱以後自然消滅。

②1890年(明治23)板垣退助が、大同団結運動分裂の後、自由党2の再興を図って設立した政党。同年の第1回総選挙後、解党して立憲自由党を結成。

⇒あい‐こく【愛国】

あいこく‐しゃ【愛国社】

1875年(明治8)立志社が中心となって各地の自由民権結社を糾合して組織した、日本で最初の全国的政党。すぐ解体するが、78年再建され、80年にはこれを母体に国会期成同盟が設立される。

⇒あい‐こく【愛国】

あいこく‐しん【愛国心】

自分の国を愛する心。

⇒あい‐こく【愛国】

あいこく‐ふじんかい【愛国婦人会】‥クワイ

1901年(明治34)義和団事件を機に、奥村五百子いおこらが創設した女性団体。兵士の慰問、遺族や傷痍しょうい軍人の救護、その他社会事業に貢献することを目的とした。42年大日本婦人会に統合。

⇒あい‐こく【愛国】

あい‐ごし【相輿】アヒ‥

二人が同じ輿に相乗りすること。

あい‐ごと【相言】アヒ‥

二人で語り合うこと。一説に、「逢事」で、会うこと。伊勢物語「夜ひと夜酒飲みしければ、もはら―もえせで」

あい‐ことな・る【相異なる】アヒ‥

〔自五〕

二つを比べ合わせた時、違いがある。「意見が―・る」

あい‐ことば【合言葉】アヒ‥

①お互いが仲間であることを確認するため、前もって問と答とを打ち合わせておく合図の言葉。「山」と言えば「川」と答えるなど。

②仲間同士の主張を端的に表す標語。モットー。「博愛を―とする」

アイコノクラズム【iconoclasm】

⇒イコノクラスム

アイコノスコープ【iconoscope】

最初の実用的テレビジョン撮像管。ロシア生れのアメリカの電気技術者ズウォリキン(V. K. Zworykin1889〜1982)の発明による。真空管中にあるモザイク状の光電面の上を陰極線が走査して、像の各部分を次々に電流にかえる装置。

あいごのわか【愛護の若】

説経浄瑠璃。また、その主人公の名。継母の恋をしりぞけ、盗賊の汚名を着て死ぬ薄命の美少年。曲の主題はさらに人形浄瑠璃・歌舞伎・読本よみほんにまでとりあげられた。

あい‐ごま【合駒・間駒】アヒ‥

将棋で、飛車・角行・香車きょうしゃにより王手をかけられた時、防御のため相手の駒の利き筋の間に駒を打つこと。また、その駒。間馬あいま。間遮あいしゃ。

アイコン【icon】

①コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。

②⇒イコン2

アイ‐コンタクト【eye contact】

目で合図して、意思を伝え合うこと。

あいさ【秋沙】

(「あきさ」の転)カモ目カモ科アイサ属の鳥の総称。くちばしは細く、縁に鋸歯状の突起が並ぶ。遊泳・潜行が巧妙。魚食性。カワアイサ・ウミアイサ・ミコアイサなどがある。アイサガモ。

オウギアイサ

撮影:小宮輝之

あいかわ【相川】アヒカハ

新潟県佐渡市の地名。江戸初期、幕府直轄の鉱山が開かれ、金・銀を産出。明治時代民営となり、1989年閉山。鉱山の土を原料とする無名異むみょうい焼(相川焼)は有名。

⇒あいかわ‐おんど【相川音頭】

あいかわ【鮎川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒あいかわ‐よしすけ【鮎川義介】

あい‐かわ【藍革】アヰカハ

藍色に染めた革。あいなめし。あおなめし。「―縅おどし」

あいかわ‐おんど【相川音頭】アヒカハ‥

相川地方の民謡。盆踊り唄。口説くどき形式で、「源平軍談」の義経弓流しなどから採る。御前踊。

⇒あいかわ【相川】

あいかわ‐よしすけ【鮎川義介】‥カハ‥

実業家。山口県生れ。東大卒。久原くはら房之助の義兄。日産コンツェルンの創始者、満州重工業開発会社の経営者。(1880〜1967)

⇒あいかわ【鮎川】

あい‐かわら‐ず【相変わらず】アヒカハラ‥

以前と同様に。平常と特に変化なく。「―の生活」「―元気だ」

▷「相も変わらず」はこれを強めた言い方で、あざけり・ひやかしの気持が加わる。

あい‐かん【合鑑】アヒ‥

(→)合符あいふに同じ。

あい‐かん【哀感】

ものがなしい感じ。悲哀感。「―をそそる」

あい‐かん【哀歓】‥クワン

かなしみとよろこび。「―を共にする」

あい‐がん【哀願】‥グワン

相手の情に訴えて切に願うこと。嘆願。「手を合わせて―する」

あい‐がん【愛玩】‥グワン

もてあそび楽しむこと。小動物などを、大切にしてかわいがること。

⇒あいがん‐どうぶつ【愛玩動物】

あいがん‐どうぶつ【愛玩動物】‥グワン‥

猫や犬など、愛玩する目的で飼う動物。ペット。

⇒あい‐がん【愛玩】

あい‐き【愛機】

愛用している飛行機。また、愛用している写真機などの機器。

あい‐き【噯気】

おくび。げっぷ。

あい‐ぎ【間黄】アヒ‥

江戸時代、奥女中などが打掛うちかけと下着との間に着た黄色の綾や綸子りんずの小袖。

あい‐ぎ【間着・合着】アヒ‥

①上着と下着との間に着る衣服。

②(→)「あいふく」に同じ。

あい‐ぎ【愛妓】

かわいがっている芸妓・娼妓。

アイギ【Gennadii N. Aigi】

現代のロシア語詩人。少数民族チュヴァシ人で、初期にはチュヴァシ語でも詩作。西欧でも評価が高い。詩集「いまやいつも雪」。(1934〜2006)

あい‐ぎこえ【相聞】アヒ‥

⇒そうもん

あいき‐どう【合気道】アヒ‥ダウ

武術の一つ。植芝盛平(1883〜1969)が古流柔術の一派大東流合気柔術を学んで創始。関節を利用しての投げ技・抑え技に特色がある。護身術として知られる。合気。

あい‐きゃく【相客】アヒ‥

①宿屋で同じ部屋に泊まり合わせた客。

②たまたま同時に来合わせた客。

アイ‐キャッチャー【eye-catcher】

(「人目をひくもの」の意)

①広告の中で、見る人の目をまず引きつける図柄や写真など。

②店頭の棚などで、軸に付けて立てる小型の広告板。

あい‐きゅう【相給】アヒキフ

江戸時代、一つの村を複数の給人(領主)が分割知行していること。領主が3人・4人の場合、三給・四給ともいった。その村を相給地という。

あい‐きゅう【哀求】‥キウ

同情心に訴えながら一心に頼むこと。

アイ‐キュー【IQ】

(intelligence quotient)(→)知能指数。

あい‐きょう【哀叫】‥ケウ

かなしそうに叫ぶこと。

あい‐きょう【愛郷】‥キヤウ

生れ故郷を愛すること。「―心」

⇒あいきょう‐じゅく【愛郷塾】

あい‐きょう【愛敬】‥キヤウ

①⇒あいぎょう。

②(「愛嬌」とも書く)

㋐女性や子供などが、にこやかでかわいらしいこと。また、こっけいでほほえましいこと。「―のある娘」

㋑人に好かれるような愛想や世辞。また、催しごとや物を売るときに添えるもの。座興。おまけ。「―をふりまく」「御―に1曲歌いましょう」

⇒あいきょう‐あばた【愛敬痘痕】

⇒あいきょう‐げ【愛敬毛】

⇒あいきょう‐しょうばい【愛敬商売】

⇒あいきょう‐づきあい【愛敬付合い】

⇒あいきょう‐の‐もち【愛敬の餅】

⇒あいきょう‐べに【愛敬紅】

⇒あいきょう‐ぼくろ【愛敬黒子】

⇒あいきょう‐まもり【愛敬守り】

⇒あいきょう‐もの【愛敬者】

⇒あいきょう‐わらい【愛敬笑い】

あい‐きょう【愛嬌】‥ケウ

(→)愛敬あいきょうに同じ。

あい‐きょう【鱫鱜】‥キヤウ

①越年したアユ。

②子持ちアユの塩漬け乾燥品。江戸初期、肥後の名産。

あい‐ぎょう【愛敬】‥ギヤウ

(中世以降、アイキョウとも)

①いつくしみ敬うこと。

②表情などのかわいらしいこと。宇津保物語楼上上「―こぼるばかりにておはする」

③なさけがあること。思いやり。落窪物語1「いと―なかりける心持たりける物かな」

④(「愛行」の意かという)夫婦の和合。源氏物語葵「げに、―のはじめは、日えりして」

⇒あいぎょう‐そう【愛敬相】

⇒あいぎょう‐づ・く【愛敬付く】

あい‐ぎょう【愛楽】‥ゲウ

(「楽」は願う意)

①〔仏〕願い求めること。日本霊異記中「諸々の道俗の為に―せらる」

②愛し好むこと。徒然草「人に―せられずして衆にまじはるは恥なり」

あいきょう‐あばた【愛敬痘痕】‥キヤウ‥

愛敬を添えるように見える、軽いあばた。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐げ【愛敬毛】‥キヤウ‥

(顔に愛敬を添えるからいう)女性が鬢びんの毛を頬のあたりに垂らしたもの。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あい‐きょうげん【間狂言】アヒキヤウ‥

①能の曲中で、狂言方が登場して演ずるもの。また、その役。「高砂」の浦の男、「安宅」の強力ごうりきと太刀持など。アイ。

②浄瑠璃・歌舞伎などで、各段・演目の間に演ぜられる、主として滑稽な寸劇。

あいきょう‐じゅく【愛郷塾】‥キヤウ‥

1931年(昭和6)に橘孝三郎(1893〜1974)が茨城県水戸に創立した農本主義による私塾。農民決死隊を編成、青年将校と結んで五‐一五事件に参加。

⇒あい‐きょう【愛郷】

あいきょう‐しょうばい【愛敬商売】‥キヤウシヤウ‥

愛敬がなければ立ちゆかない商売。料理屋の類。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいぎょう‐そう【愛敬相】‥ギヤウサウ

〔仏〕柔和な心と温和な恵みを施す容貌・態度。阿弥陀如来・地蔵菩薩などの相貌にいう。

⇒あい‐ぎょう【愛敬】

あいきょう‐づきあい【愛敬付合い】‥キヤウ‥アヒ

通り一遍のつきあい。なみの交際。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいぎょう‐づ・く【愛敬付く】‥ギヤウ‥

〔自四〕

表情や態度に魅力が出てくる。

⇒あい‐ぎょう【愛敬】

あいきょう‐の‐もち【愛敬の餅】‥キヤウ‥

婚礼後3日目の祝いの餅。三日餅みかのもちい。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐べに【愛敬紅】‥キヤウ‥

目尻や頬や耳たぶにつけて愛敬を添える紅。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐ぼくろ【愛敬黒子】‥キヤウ‥

愛敬を添えるように見える、かわいらしいほくろ。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐まもり【愛敬守り】‥キヤウ‥

江戸時代、貴婦人の婚礼の時、新婦が襟にかけたお守り。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐もの【愛敬者】‥キヤウ‥

愛敬のある振舞いで人からかわいがられる存在。「―の猿」

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐わらい【愛敬笑い】‥キヤウワラヒ

愛想あいそ笑い。おせじ笑い。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あい‐ぎん【間銀】アヒ‥

(→)間銭あいせんに同じ。

あい‐ぎん【哀吟】

詩歌を悲しげに口ずさむこと。

あい‐ぎん【愛吟】

詩歌を好んで口ずさむこと。

あいく‐おう【阿育王】‥ワウ

⇒アショーカおう。

⇒あいくおう‐ざん【阿育王山】

あいくおう‐ざん【阿育王山】‥ワウ‥

中国浙江省寧波ニンポーの東、阿育王寺のある山。3世紀末、西晋の劉薩訶りゅうさつかがこの地で阿育アショーカ王の造立になる舎利塔を発見したと伝えられる。宋朝五山の一つ。育王山。

⇒あいく‐おう【阿育王】

あい‐くぎ【間釘・合釘】アヒ‥

両端のとがった、まっすぐな釘。材と材とを接はぎ合わせるのに用いる。

あい‐ぐすり【合薬】アヒ‥

その人の体質に合って効き目のある薬。適薬。浮世風呂2「実母散や婦王散も…私にも―でございますが」

あい‐くち【合口・相口】アヒ‥

①物と物とがぴったり合うこと。容器(身)と蓋ふたとのあわせめ。

②(「匕首」とも書く)鍔つばがなく、柄口つかぐちと鞘口さやぐちとがよく合うように造った短刀。九寸五分くすんごぶ。

③互いに話の合う間柄であること。また、そういう人。狂言、止動方角しどうほうがく「汝と伯父御様は―ではないか」。「―がいい相手」

⇒あいくち‐づくり【合口造】

あいくち‐づくり【合口造】アヒ‥

印籠や茶器の棗なつめなどの容器の、合口1の外側が密着して同一平面になる構造。

⇒あい‐くち【合口・相口】

あい‐ぐま【藍隈】アヰ‥

歌舞伎の隈取くまどり。藍で顔を青くくまどるもの。幽霊や悪公家あくくげなど陰性の役柄に用いる。あおぐま。

あい‐くやみ【相悔み】アヒ‥

互いに不幸があること。服喪中の人が他家の喪を見舞わないこと。

あい‐くるし・い【愛くるしい】

〔形〕

(幼児などの顔やしぐさが)大層かわいらしい。「―・い表情」

あい‐ぐるま【間車】アヒ‥

(→)「あそび車」に同じ。

あい‐くろ・し【愛くろし】

〔形シク〕

愛くるしい。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―・しげにほのめかし、泣いて言ふさへ恋らしし」

あいぐん‐じょうやく【愛琿条約】‥デウ‥

1858年、中国黒竜江省北部の愛琿において、ロシアと清国との間に結ばれた条約。黒竜江を両国の国境と定め、ロシア人の航行権を認め、沿海州は共有とした。

あい‐けい【愛恵】

いつくしむこと。心からかわいがること。

あい‐けい【愛敬】

①⇒あいぎょう。

②⇒あいきょう

あい‐けん【合拳】アヒ‥

拳けんで、双方が同じ手を出すこと。あいこ。

あい‐けん【相見】アヒ‥

示し合わせた上でのこと。馴れあい。合意。浄瑠璃、栬狩剣本地「奥様の―にて、お袖の下より金いただき」

あい‐けん【愛犬】

①かわいがっている犬。

②犬をかわいがること。「―家」

あい‐げん【愛眼】

仏の慈悲の眼。

あい‐こアヒ‥

(コは接尾語)互いに同じ状態で勝ち負けの決まらないこと。宮崎三昧、指環「元来斯う云ふ―の人間になつた以上は」。「1勝1敗でお―だ」

あい‐こ【愛顧】

目をかけて引き立てること。ひいき。多く「御」を冠して、ひいきされる側からいう語。「末長く御―を賜りたい」

あい‐ご【相碁】アヒ‥

腕前が互いに等しい者同士の囲碁。→互先たがいせん

あい‐ご【藍子】アヰ‥

アイゴ科の海産の硬骨魚。全長30センチメートル。体は側扁。成魚は黄褐色、背びれ・臀しりびれに強い毒腺をもつ。幼魚をバリコという地方もある。関東以南の浅海に分布。あい。

あい‐ご【愛護】

①かわいがり保護すること。「動物―」「目の―デー」

②(「愛護の若」の主人公が用いたから)歌舞伎用の鬘かつらの一種。稚児ちご役に用いる。

あい‐こう【愛好】‥カウ

物事を愛し好むこと。「釣り―会」

あい‐ごう【哀号】‥ガウ

悲しんで泣き叫ぶこと。また、その声。

アイゴー

(朝鮮語aigo)悲しみや怒りなど、感情が高ぶったときに発する語。

あい‐こく【哀哭】

声をあげて悲しみ泣くこと。

あい‐こく【愛国】

①自分の国を愛すること。

②水稲の在来品種の一つ。

⇒あいこく‐こうとう【愛国公党】

⇒あいこく‐しゃ【愛国社】

⇒あいこく‐しん【愛国心】

⇒あいこく‐ふじんかい【愛国婦人会】

あいこくこうしんきょく【愛国行進曲】‥カウ‥

1937年(昭和12)内閣情報部が公募した最初の愛国歌。レコードは100万枚を超えるヒットとなった。

あいこく‐こうとう【愛国公党】‥タウ

①征韓論に敗れ下野した前参議板垣退助らが1874年(明治7)結成した政党。民撰議院設立建白書を左院に提出するなど、日本の政党の萌芽となったが、佐賀の乱以後自然消滅。

②1890年(明治23)板垣退助が、大同団結運動分裂の後、自由党2の再興を図って設立した政党。同年の第1回総選挙後、解党して立憲自由党を結成。

⇒あい‐こく【愛国】

あいこく‐しゃ【愛国社】

1875年(明治8)立志社が中心となって各地の自由民権結社を糾合して組織した、日本で最初の全国的政党。すぐ解体するが、78年再建され、80年にはこれを母体に国会期成同盟が設立される。

⇒あい‐こく【愛国】

あいこく‐しん【愛国心】

自分の国を愛する心。

⇒あい‐こく【愛国】

あいこく‐ふじんかい【愛国婦人会】‥クワイ

1901年(明治34)義和団事件を機に、奥村五百子いおこらが創設した女性団体。兵士の慰問、遺族や傷痍しょうい軍人の救護、その他社会事業に貢献することを目的とした。42年大日本婦人会に統合。

⇒あい‐こく【愛国】

あい‐ごし【相輿】アヒ‥

二人が同じ輿に相乗りすること。

あい‐ごと【相言】アヒ‥

二人で語り合うこと。一説に、「逢事」で、会うこと。伊勢物語「夜ひと夜酒飲みしければ、もはら―もえせで」

あい‐ことな・る【相異なる】アヒ‥

〔自五〕

二つを比べ合わせた時、違いがある。「意見が―・る」

あい‐ことば【合言葉】アヒ‥

①お互いが仲間であることを確認するため、前もって問と答とを打ち合わせておく合図の言葉。「山」と言えば「川」と答えるなど。

②仲間同士の主張を端的に表す標語。モットー。「博愛を―とする」

アイコノクラズム【iconoclasm】

⇒イコノクラスム

アイコノスコープ【iconoscope】

最初の実用的テレビジョン撮像管。ロシア生れのアメリカの電気技術者ズウォリキン(V. K. Zworykin1889〜1982)の発明による。真空管中にあるモザイク状の光電面の上を陰極線が走査して、像の各部分を次々に電流にかえる装置。

あいごのわか【愛護の若】

説経浄瑠璃。また、その主人公の名。継母の恋をしりぞけ、盗賊の汚名を着て死ぬ薄命の美少年。曲の主題はさらに人形浄瑠璃・歌舞伎・読本よみほんにまでとりあげられた。

あい‐ごま【合駒・間駒】アヒ‥

将棋で、飛車・角行・香車きょうしゃにより王手をかけられた時、防御のため相手の駒の利き筋の間に駒を打つこと。また、その駒。間馬あいま。間遮あいしゃ。

アイコン【icon】

①コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。

②⇒イコン2

アイ‐コンタクト【eye contact】

目で合図して、意思を伝え合うこと。

あいさ【秋沙】

(「あきさ」の転)カモ目カモ科アイサ属の鳥の総称。くちばしは細く、縁に鋸歯状の突起が並ぶ。遊泳・潜行が巧妙。魚食性。カワアイサ・ウミアイサ・ミコアイサなどがある。アイサガモ。

オウギアイサ

撮影:小宮輝之

カワアイサ

撮影:小宮輝之

カワアイサ

撮影:小宮輝之

ミコアイサ

撮影:小宮輝之

ミコアイサ

撮影:小宮輝之

ミコアイサ

撮影:小宮輝之

ミコアイサ

撮影:小宮輝之

あいさ

〔感〕

神楽かぐらのはやしことば。「あいし」とも。

あい‐ざ【間座】アヒ‥

(→)狂言座1に同じ。

あいさい【愛西】

愛知県西端の市。平坦な地勢で市域の大半が海抜0メートル以下。蓮根の栽培が盛ん。人口6万6千。

あい‐さい【愛妻】

①かわいがっている妻。「―弁当」

②妻を大事にすること。「―家」

あい‐ざかり【愛盛り】

かわいいさかり。浮世風呂2「いつそ―だ。とんだ人相よしで能いいお子だ」

あい‐さく【相作・間作】アヒ‥

(→)間作かんさくに同じ。

あい‐ざしき【相座敷】アヒ‥

同じ座敷に居合わせること。浮世草子、御前義経記「―に勧進比丘尼の美しき者が二人泊つてゐる」

あい‐さつ【挨拶】

①〔仏〕禅家で、問答を交わして相手の悟りの深浅を試みること。

②うけこたえ。応答。返事。驢鞍橋ろあんきょう「いかが―あるべきや」。「何の―もない」

③人に会ったり別れたりするとき、儀礼的に取り交わす言葉や動作。「朝の―」「時候の―」

④儀式・会合などで、祝意や謝意、親愛の気持、あるいは告示などを述べること。また、その言葉。「開会の―」

⑤(「御―」の形で)相手の挑発的な、礼を失したような言動を皮肉っていう語。

⑥仲裁。仲裁人。歌舞伎、お染久松色読販「そう見受けましたから―に這入りました」。「―人」

⑦紹介。紹介者。浄瑠璃、国性爺合戦「仲人もない―ない二人」

⑧人と人との間柄。交際。日葡辞書「アイサッノヨイヒト」。日本永代蔵6「殊更いづれも―よく」

⇒あいさつ‐まわり【挨拶回り】

⇒挨拶切る

⇒挨拶は時の氏神

あいさ

〔感〕

神楽かぐらのはやしことば。「あいし」とも。

あい‐ざ【間座】アヒ‥

(→)狂言座1に同じ。

あいさい【愛西】

愛知県西端の市。平坦な地勢で市域の大半が海抜0メートル以下。蓮根の栽培が盛ん。人口6万6千。

あい‐さい【愛妻】

①かわいがっている妻。「―弁当」

②妻を大事にすること。「―家」

あい‐ざかり【愛盛り】

かわいいさかり。浮世風呂2「いつそ―だ。とんだ人相よしで能いいお子だ」

あい‐さく【相作・間作】アヒ‥

(→)間作かんさくに同じ。

あい‐ざしき【相座敷】アヒ‥

同じ座敷に居合わせること。浮世草子、御前義経記「―に勧進比丘尼の美しき者が二人泊つてゐる」

あい‐さつ【挨拶】

①〔仏〕禅家で、問答を交わして相手の悟りの深浅を試みること。

②うけこたえ。応答。返事。驢鞍橋ろあんきょう「いかが―あるべきや」。「何の―もない」

③人に会ったり別れたりするとき、儀礼的に取り交わす言葉や動作。「朝の―」「時候の―」

④儀式・会合などで、祝意や謝意、親愛の気持、あるいは告示などを述べること。また、その言葉。「開会の―」

⑤(「御―」の形で)相手の挑発的な、礼を失したような言動を皮肉っていう語。

⑥仲裁。仲裁人。歌舞伎、お染久松色読販「そう見受けましたから―に這入りました」。「―人」

⑦紹介。紹介者。浄瑠璃、国性爺合戦「仲人もない―ない二人」

⑧人と人との間柄。交際。日葡辞書「アイサッノヨイヒト」。日本永代蔵6「殊更いづれも―よく」

⇒あいさつ‐まわり【挨拶回り】

⇒挨拶切る

⇒挨拶は時の氏神

⇒あい‐おい【相生】

アイ‐オー【I/O】

(Input/Output)入力(input)と出力(output)とを合わせて呼ぶ言葉。コンピューター本体との間で、データの入力および出力をする周辺機器を入出力装置またはI/O装置と呼ぶ。

アイ‐オー‐シー【IOC】

(International Olympic Committee)国際オリンピック委員会。1894年クーベルタンらが首唱して創設。オリンピック大会を運営・統轄する国際的機関。

アイ‐オー‐ディー‐ピー【IODP】

(Integrated Ocean Drilling Program)統合国際深海掘削計画。地球深部探査船「ちきゅう」とアメリカの深海掘削船を運用した国際的な共同研究で、ODPを引き継いで2003年から開始。

あいおもい‐ぐさ【相思草】アヒオモヒ‥

タバコの異称。

アイオリ【aïoli フランス】

すりつぶしたにんにくとオリーブ油で作る、一種のマヨネーズ。

あいおれ‐くぎ【合折釘】アヒヲレ‥

直角に曲がって、両端のとがった釘。襖ふすまの縁を骨組に取り付けるときなどに用いる。

アイオロス【Aiolos ギリシア】

ギリシア神話で、風の支配者、のちに神。

アイオワ【Iowa】

アメリカ合衆国中部、ミシシッピ・ミズーリ両川に挟まれた州。大豆などを中心とした有数の農業州。州都デモイン。→アメリカ合衆国(図)

あい‐おん【哀音】

人の心を悲しませる音調。徳冨蘆花、不如帰第百版前書「朝な夕な波は―を送つて」

あい‐か【哀歌】

悲しい心持を表した歌。悲歌。エレジー。

あい‐が【愛河】

〔仏〕愛欲が人をおぼれさせるのを河にたとえていう語。

アイガー【Eiger ドイツ】

スイス中部、西アルプスの高峰。標高3970メートル。険しい北壁で有名。

アイガー(1)

提供:オフィス史朗

⇒あい‐おい【相生】

アイ‐オー【I/O】

(Input/Output)入力(input)と出力(output)とを合わせて呼ぶ言葉。コンピューター本体との間で、データの入力および出力をする周辺機器を入出力装置またはI/O装置と呼ぶ。

アイ‐オー‐シー【IOC】

(International Olympic Committee)国際オリンピック委員会。1894年クーベルタンらが首唱して創設。オリンピック大会を運営・統轄する国際的機関。

アイ‐オー‐ディー‐ピー【IODP】

(Integrated Ocean Drilling Program)統合国際深海掘削計画。地球深部探査船「ちきゅう」とアメリカの深海掘削船を運用した国際的な共同研究で、ODPを引き継いで2003年から開始。

あいおもい‐ぐさ【相思草】アヒオモヒ‥

タバコの異称。

アイオリ【aïoli フランス】

すりつぶしたにんにくとオリーブ油で作る、一種のマヨネーズ。

あいおれ‐くぎ【合折釘】アヒヲレ‥

直角に曲がって、両端のとがった釘。襖ふすまの縁を骨組に取り付けるときなどに用いる。

アイオロス【Aiolos ギリシア】

ギリシア神話で、風の支配者、のちに神。

アイオワ【Iowa】

アメリカ合衆国中部、ミシシッピ・ミズーリ両川に挟まれた州。大豆などを中心とした有数の農業州。州都デモイン。→アメリカ合衆国(図)

あい‐おん【哀音】

人の心を悲しませる音調。徳冨蘆花、不如帰第百版前書「朝な夕な波は―を送つて」

あい‐か【哀歌】

悲しい心持を表した歌。悲歌。エレジー。

あい‐が【愛河】

〔仏〕愛欲が人をおぼれさせるのを河にたとえていう語。

アイガー【Eiger ドイツ】

スイス中部、西アルプスの高峰。標高3970メートル。険しい北壁で有名。

アイガー(1)

提供:オフィス史朗

アイガー(2)

提供:オフィス史朗

アイガー(2)

提供:オフィス史朗

あい‐がえし【藍返し】アヰガヘシ

小紋などの文様のある上を、さらに藍で染めたもの。

あい‐がかり【相懸り】アヒ‥

①敵味方の双方が同時に攻めかかること。太平記5「防ぐ兵は打物の鞘をはづして―に近づく」

②平手将棋で、序盤の一陣形。双方とも居飛車いびしゃで互いに飛車先の歩ふを進め、同じ形に組み上げて攻め合うこと。

あい‐かぎ【合鍵】アヒ‥

一つの鍵のほかに、その錠じょうに合う他の鍵。〈日葡辞書〉。「―で開ける」「―を作る」

あい‐がき【合欠・相欠】アヒ‥

〔建〕梁はり・根太ねだなどの継ぎ手の一種。継ぐ位置で両材の端を同形に欠いて重ね合わせること。→合決あいじゃくり

合欠

あい‐がえし【藍返し】アヰガヘシ

小紋などの文様のある上を、さらに藍で染めたもの。

あい‐がかり【相懸り】アヒ‥

①敵味方の双方が同時に攻めかかること。太平記5「防ぐ兵は打物の鞘をはづして―に近づく」

②平手将棋で、序盤の一陣形。双方とも居飛車いびしゃで互いに飛車先の歩ふを進め、同じ形に組み上げて攻め合うこと。

あい‐かぎ【合鍵】アヒ‥

一つの鍵のほかに、その錠じょうに合う他の鍵。〈日葡辞書〉。「―で開ける」「―を作る」

あい‐がき【合欠・相欠】アヒ‥

〔建〕梁はり・根太ねだなどの継ぎ手の一種。継ぐ位置で両材の端を同形に欠いて重ね合わせること。→合決あいじゃくり

合欠

あい‐かご【相駕籠】アヒ‥

一つの駕籠に二人が相乗りすること。あいあいかご。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「いざ―とささやきて」

あい‐がさ【相傘】アヒ‥

(→)「あいあいがさ」に同じ。

あい‐がしや【相借家】アヒ‥

⇒あいじゃくや

あい‐かた【合方】アヒ‥

①能で、謡と伴奏の囃子との拍子の合せかた。「合方カワル」などという。

②主に長唄で、三味線を主とした間奏部分。

③歌舞伎で、俳優の台詞せりふ・仕種しぐさなどに合わせて下座げざの演奏する唄の伴わない三味線曲。

④広く、歌い手に対し、三味線をひく者。

あい‐かた【相方】アヒ‥

①相手。相手役。「漫才で―をつとめる」

②(「敵娼」とも書く)客の相手をする遊女。

あい‐かた【相肩】アヒ‥

二人で物をかつぐ時の相手の者。相棒。

あい‐がた【間形】アヒ‥

江戸時代、女用の小さい下駄。

あい‐がた【藍型】アヰ‥

沖縄の染色の一つ。多彩な紅型びんがたに対して、藍の濃淡や藍と墨で文様を型染めしたもの。

アイがた‐こう【I形鋼】‥カウ

形鋼の一種。断面がI字形の構造用鋼材。工こう形鋼。Iビーム。

あい‐がたり【間語り】アヒ‥

能の間狂言あいきょうげんの語り。

あい‐かまえ‐て【相構へて】アヒカマヘ‥

①よく気を配って。慎重に。今昔物語集16「京に上る船に付きて―上りぬ」

②(下に禁止の語を伴う)必ず。決して。平家物語1「―念仏おこたり給ふな」

あい‐がみ【間紙】アヒ‥

⇒あいし

あい‐がみ【藍紙】アヰ‥

①(→)青花紙あおばながみに同じ。

②藍色に染めた紙。昔、写経・歌集などに用いた。あおがみ。

藍紙

撮影:関戸 勇

あい‐かご【相駕籠】アヒ‥

一つの駕籠に二人が相乗りすること。あいあいかご。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「いざ―とささやきて」

あい‐がさ【相傘】アヒ‥

(→)「あいあいがさ」に同じ。

あい‐がしや【相借家】アヒ‥

⇒あいじゃくや

あい‐かた【合方】アヒ‥

①能で、謡と伴奏の囃子との拍子の合せかた。「合方カワル」などという。

②主に長唄で、三味線を主とした間奏部分。

③歌舞伎で、俳優の台詞せりふ・仕種しぐさなどに合わせて下座げざの演奏する唄の伴わない三味線曲。

④広く、歌い手に対し、三味線をひく者。

あい‐かた【相方】アヒ‥

①相手。相手役。「漫才で―をつとめる」

②(「敵娼」とも書く)客の相手をする遊女。

あい‐かた【相肩】アヒ‥

二人で物をかつぐ時の相手の者。相棒。

あい‐がた【間形】アヒ‥

江戸時代、女用の小さい下駄。

あい‐がた【藍型】アヰ‥

沖縄の染色の一つ。多彩な紅型びんがたに対して、藍の濃淡や藍と墨で文様を型染めしたもの。

アイがた‐こう【I形鋼】‥カウ

形鋼の一種。断面がI字形の構造用鋼材。工こう形鋼。Iビーム。

あい‐がたり【間語り】アヒ‥

能の間狂言あいきょうげんの語り。

あい‐かまえ‐て【相構へて】アヒカマヘ‥

①よく気を配って。慎重に。今昔物語集16「京に上る船に付きて―上りぬ」

②(下に禁止の語を伴う)必ず。決して。平家物語1「―念仏おこたり給ふな」

あい‐がみ【間紙】アヒ‥

⇒あいし

あい‐がみ【藍紙】アヰ‥

①(→)青花紙あおばながみに同じ。

②藍色に染めた紙。昔、写経・歌集などに用いた。あおがみ。

藍紙

撮影:関戸 勇

あい‐がめ【藍瓶】アヰ‥

藍汁あいしるを貯えておく容器。藍壺。

⇒あいがめ‐やく【藍瓶役】

あいがめ‐やく【藍瓶役】アヰ‥

(→)紺屋役こうややくに同じ。

⇒あい‐がめ【藍瓶】

アイ‐カメラ【eye camera】

ものを見る際の眼球の運動の軌跡や眼の停留位置・停留時間などを記録する装置。広告やCMのどこがよく見られるかを調べる時などに使う。

あい‐がも【合鴨・間鴨】アヒ‥

カモ目カモ科の鳥。野生のマガモとアヒルとの雑種。羽色はマガモと同じ。肉は食用。アヒルガモ。ナキアヒル。

アイガモ

撮影:小宮輝之

あい‐がめ【藍瓶】アヰ‥

藍汁あいしるを貯えておく容器。藍壺。

⇒あいがめ‐やく【藍瓶役】

あいがめ‐やく【藍瓶役】アヰ‥

(→)紺屋役こうややくに同じ。

⇒あい‐がめ【藍瓶】

アイ‐カメラ【eye camera】

ものを見る際の眼球の運動の軌跡や眼の停留位置・停留時間などを記録する装置。広告やCMのどこがよく見られるかを調べる時などに使う。

あい‐がも【合鴨・間鴨】アヒ‥

カモ目カモ科の鳥。野生のマガモとアヒルとの雑種。羽色はマガモと同じ。肉は食用。アヒルガモ。ナキアヒル。

アイガモ

撮影:小宮輝之

あいかわ【相川】アヒカハ

新潟県佐渡市の地名。江戸初期、幕府直轄の鉱山が開かれ、金・銀を産出。明治時代民営となり、1989年閉山。鉱山の土を原料とする無名異むみょうい焼(相川焼)は有名。

⇒あいかわ‐おんど【相川音頭】

あいかわ【鮎川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒あいかわ‐よしすけ【鮎川義介】

あい‐かわ【藍革】アヰカハ

藍色に染めた革。あいなめし。あおなめし。「―縅おどし」

あいかわ‐おんど【相川音頭】アヒカハ‥

相川地方の民謡。盆踊り唄。口説くどき形式で、「源平軍談」の義経弓流しなどから採る。御前踊。

⇒あいかわ【相川】

あいかわ‐よしすけ【鮎川義介】‥カハ‥

実業家。山口県生れ。東大卒。久原くはら房之助の義兄。日産コンツェルンの創始者、満州重工業開発会社の経営者。(1880〜1967)

⇒あいかわ【鮎川】

あい‐かわら‐ず【相変わらず】アヒカハラ‥

以前と同様に。平常と特に変化なく。「―の生活」「―元気だ」

▷「相も変わらず」はこれを強めた言い方で、あざけり・ひやかしの気持が加わる。

あい‐かん【合鑑】アヒ‥

(→)合符あいふに同じ。

あい‐かん【哀感】

ものがなしい感じ。悲哀感。「―をそそる」

あい‐かん【哀歓】‥クワン

かなしみとよろこび。「―を共にする」

あい‐がん【哀願】‥グワン

相手の情に訴えて切に願うこと。嘆願。「手を合わせて―する」

あい‐がん【愛玩】‥グワン

もてあそび楽しむこと。小動物などを、大切にしてかわいがること。

⇒あいがん‐どうぶつ【愛玩動物】

あいがん‐どうぶつ【愛玩動物】‥グワン‥

猫や犬など、愛玩する目的で飼う動物。ペット。

⇒あい‐がん【愛玩】

あい‐き【愛機】

愛用している飛行機。また、愛用している写真機などの機器。

あい‐き【噯気】

おくび。げっぷ。

あい‐ぎ【間黄】アヒ‥

江戸時代、奥女中などが打掛うちかけと下着との間に着た黄色の綾や綸子りんずの小袖。

あい‐ぎ【間着・合着】アヒ‥

①上着と下着との間に着る衣服。

②(→)「あいふく」に同じ。

あい‐ぎ【愛妓】

かわいがっている芸妓・娼妓。

アイギ【Gennadii N. Aigi】

現代のロシア語詩人。少数民族チュヴァシ人で、初期にはチュヴァシ語でも詩作。西欧でも評価が高い。詩集「いまやいつも雪」。(1934〜2006)

あい‐ぎこえ【相聞】アヒ‥

⇒そうもん

あいき‐どう【合気道】アヒ‥ダウ

武術の一つ。植芝盛平(1883〜1969)が古流柔術の一派大東流合気柔術を学んで創始。関節を利用しての投げ技・抑え技に特色がある。護身術として知られる。合気。

あい‐きゃく【相客】アヒ‥

①宿屋で同じ部屋に泊まり合わせた客。

②たまたま同時に来合わせた客。

アイ‐キャッチャー【eye-catcher】

(「人目をひくもの」の意)

①広告の中で、見る人の目をまず引きつける図柄や写真など。

②店頭の棚などで、軸に付けて立てる小型の広告板。

あい‐きゅう【相給】アヒキフ

江戸時代、一つの村を複数の給人(領主)が分割知行していること。領主が3人・4人の場合、三給・四給ともいった。その村を相給地という。

あい‐きゅう【哀求】‥キウ

同情心に訴えながら一心に頼むこと。

アイ‐キュー【IQ】

(intelligence quotient)(→)知能指数。

あい‐きょう【哀叫】‥ケウ

かなしそうに叫ぶこと。

あい‐きょう【愛郷】‥キヤウ

生れ故郷を愛すること。「―心」

⇒あいきょう‐じゅく【愛郷塾】

あい‐きょう【愛敬】‥キヤウ

①⇒あいぎょう。

②(「愛嬌」とも書く)

㋐女性や子供などが、にこやかでかわいらしいこと。また、こっけいでほほえましいこと。「―のある娘」

㋑人に好かれるような愛想や世辞。また、催しごとや物を売るときに添えるもの。座興。おまけ。「―をふりまく」「御―に1曲歌いましょう」

⇒あいきょう‐あばた【愛敬痘痕】

⇒あいきょう‐げ【愛敬毛】

⇒あいきょう‐しょうばい【愛敬商売】

⇒あいきょう‐づきあい【愛敬付合い】

⇒あいきょう‐の‐もち【愛敬の餅】

⇒あいきょう‐べに【愛敬紅】

⇒あいきょう‐ぼくろ【愛敬黒子】

⇒あいきょう‐まもり【愛敬守り】

⇒あいきょう‐もの【愛敬者】

⇒あいきょう‐わらい【愛敬笑い】

あい‐きょう【愛嬌】‥ケウ

(→)愛敬あいきょうに同じ。

あい‐きょう【鱫鱜】‥キヤウ

①越年したアユ。

②子持ちアユの塩漬け乾燥品。江戸初期、肥後の名産。

あい‐ぎょう【愛敬】‥ギヤウ

(中世以降、アイキョウとも)

①いつくしみ敬うこと。

②表情などのかわいらしいこと。宇津保物語楼上上「―こぼるばかりにておはする」

③なさけがあること。思いやり。落窪物語1「いと―なかりける心持たりける物かな」

④(「愛行」の意かという)夫婦の和合。源氏物語葵「げに、―のはじめは、日えりして」

⇒あいぎょう‐そう【愛敬相】

⇒あいぎょう‐づ・く【愛敬付く】

あい‐ぎょう【愛楽】‥ゲウ

(「楽」は願う意)

①〔仏〕願い求めること。日本霊異記中「諸々の道俗の為に―せらる」

②愛し好むこと。徒然草「人に―せられずして衆にまじはるは恥なり」

あいきょう‐あばた【愛敬痘痕】‥キヤウ‥

愛敬を添えるように見える、軽いあばた。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐げ【愛敬毛】‥キヤウ‥

(顔に愛敬を添えるからいう)女性が鬢びんの毛を頬のあたりに垂らしたもの。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あい‐きょうげん【間狂言】アヒキヤウ‥

①能の曲中で、狂言方が登場して演ずるもの。また、その役。「高砂」の浦の男、「安宅」の強力ごうりきと太刀持など。アイ。

②浄瑠璃・歌舞伎などで、各段・演目の間に演ぜられる、主として滑稽な寸劇。

あいきょう‐じゅく【愛郷塾】‥キヤウ‥

1931年(昭和6)に橘孝三郎(1893〜1974)が茨城県水戸に創立した農本主義による私塾。農民決死隊を編成、青年将校と結んで五‐一五事件に参加。

⇒あい‐きょう【愛郷】

あいきょう‐しょうばい【愛敬商売】‥キヤウシヤウ‥

愛敬がなければ立ちゆかない商売。料理屋の類。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいぎょう‐そう【愛敬相】‥ギヤウサウ

〔仏〕柔和な心と温和な恵みを施す容貌・態度。阿弥陀如来・地蔵菩薩などの相貌にいう。

⇒あい‐ぎょう【愛敬】

あいきょう‐づきあい【愛敬付合い】‥キヤウ‥アヒ

通り一遍のつきあい。なみの交際。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいぎょう‐づ・く【愛敬付く】‥ギヤウ‥

〔自四〕

表情や態度に魅力が出てくる。

⇒あい‐ぎょう【愛敬】

あいきょう‐の‐もち【愛敬の餅】‥キヤウ‥

婚礼後3日目の祝いの餅。三日餅みかのもちい。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐べに【愛敬紅】‥キヤウ‥

目尻や頬や耳たぶにつけて愛敬を添える紅。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐ぼくろ【愛敬黒子】‥キヤウ‥

愛敬を添えるように見える、かわいらしいほくろ。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐まもり【愛敬守り】‥キヤウ‥

江戸時代、貴婦人の婚礼の時、新婦が襟にかけたお守り。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐もの【愛敬者】‥キヤウ‥

愛敬のある振舞いで人からかわいがられる存在。「―の猿」

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐わらい【愛敬笑い】‥キヤウワラヒ

愛想あいそ笑い。おせじ笑い。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あい‐ぎん【間銀】アヒ‥

(→)間銭あいせんに同じ。

あい‐ぎん【哀吟】

詩歌を悲しげに口ずさむこと。

あい‐ぎん【愛吟】

詩歌を好んで口ずさむこと。

あいく‐おう【阿育王】‥ワウ

⇒アショーカおう。

⇒あいくおう‐ざん【阿育王山】

あいくおう‐ざん【阿育王山】‥ワウ‥

中国浙江省寧波ニンポーの東、阿育王寺のある山。3世紀末、西晋の劉薩訶りゅうさつかがこの地で阿育アショーカ王の造立になる舎利塔を発見したと伝えられる。宋朝五山の一つ。育王山。

⇒あいく‐おう【阿育王】

あい‐くぎ【間釘・合釘】アヒ‥

両端のとがった、まっすぐな釘。材と材とを接はぎ合わせるのに用いる。

あい‐ぐすり【合薬】アヒ‥

その人の体質に合って効き目のある薬。適薬。浮世風呂2「実母散や婦王散も…私にも―でございますが」

あい‐くち【合口・相口】アヒ‥

①物と物とがぴったり合うこと。容器(身)と蓋ふたとのあわせめ。

②(「匕首」とも書く)鍔つばがなく、柄口つかぐちと鞘口さやぐちとがよく合うように造った短刀。九寸五分くすんごぶ。

③互いに話の合う間柄であること。また、そういう人。狂言、止動方角しどうほうがく「汝と伯父御様は―ではないか」。「―がいい相手」

⇒あいくち‐づくり【合口造】

あいくち‐づくり【合口造】アヒ‥

印籠や茶器の棗なつめなどの容器の、合口1の外側が密着して同一平面になる構造。

⇒あい‐くち【合口・相口】

あい‐ぐま【藍隈】アヰ‥

歌舞伎の隈取くまどり。藍で顔を青くくまどるもの。幽霊や悪公家あくくげなど陰性の役柄に用いる。あおぐま。

あい‐くやみ【相悔み】アヒ‥

互いに不幸があること。服喪中の人が他家の喪を見舞わないこと。

あい‐くるし・い【愛くるしい】

〔形〕

(幼児などの顔やしぐさが)大層かわいらしい。「―・い表情」

あい‐ぐるま【間車】アヒ‥

(→)「あそび車」に同じ。

あい‐くろ・し【愛くろし】

〔形シク〕

愛くるしい。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―・しげにほのめかし、泣いて言ふさへ恋らしし」

あいぐん‐じょうやく【愛琿条約】‥デウ‥

1858年、中国黒竜江省北部の愛琿において、ロシアと清国との間に結ばれた条約。黒竜江を両国の国境と定め、ロシア人の航行権を認め、沿海州は共有とした。

あい‐けい【愛恵】

いつくしむこと。心からかわいがること。

あい‐けい【愛敬】

①⇒あいぎょう。

②⇒あいきょう

あい‐けん【合拳】アヒ‥

拳けんで、双方が同じ手を出すこと。あいこ。

あい‐けん【相見】アヒ‥

示し合わせた上でのこと。馴れあい。合意。浄瑠璃、栬狩剣本地「奥様の―にて、お袖の下より金いただき」

あい‐けん【愛犬】

①かわいがっている犬。

②犬をかわいがること。「―家」

あい‐げん【愛眼】

仏の慈悲の眼。

あい‐こアヒ‥

(コは接尾語)互いに同じ状態で勝ち負けの決まらないこと。宮崎三昧、指環「元来斯う云ふ―の人間になつた以上は」。「1勝1敗でお―だ」

あい‐こ【愛顧】

目をかけて引き立てること。ひいき。多く「御」を冠して、ひいきされる側からいう語。「末長く御―を賜りたい」

あい‐ご【相碁】アヒ‥

腕前が互いに等しい者同士の囲碁。→互先たがいせん

あい‐ご【藍子】アヰ‥

アイゴ科の海産の硬骨魚。全長30センチメートル。体は側扁。成魚は黄褐色、背びれ・臀しりびれに強い毒腺をもつ。幼魚をバリコという地方もある。関東以南の浅海に分布。あい。

あい‐ご【愛護】

①かわいがり保護すること。「動物―」「目の―デー」

②(「愛護の若」の主人公が用いたから)歌舞伎用の鬘かつらの一種。稚児ちご役に用いる。

あい‐こう【愛好】‥カウ

物事を愛し好むこと。「釣り―会」

あい‐ごう【哀号】‥ガウ

悲しんで泣き叫ぶこと。また、その声。

アイゴー

(朝鮮語aigo)悲しみや怒りなど、感情が高ぶったときに発する語。

あい‐こく【哀哭】

声をあげて悲しみ泣くこと。

あい‐こく【愛国】

①自分の国を愛すること。

②水稲の在来品種の一つ。

⇒あいこく‐こうとう【愛国公党】

⇒あいこく‐しゃ【愛国社】

⇒あいこく‐しん【愛国心】

⇒あいこく‐ふじんかい【愛国婦人会】

あいこくこうしんきょく【愛国行進曲】‥カウ‥

1937年(昭和12)内閣情報部が公募した最初の愛国歌。レコードは100万枚を超えるヒットとなった。

あいこく‐こうとう【愛国公党】‥タウ

①征韓論に敗れ下野した前参議板垣退助らが1874年(明治7)結成した政党。民撰議院設立建白書を左院に提出するなど、日本の政党の萌芽となったが、佐賀の乱以後自然消滅。

②1890年(明治23)板垣退助が、大同団結運動分裂の後、自由党2の再興を図って設立した政党。同年の第1回総選挙後、解党して立憲自由党を結成。

⇒あい‐こく【愛国】

あいこく‐しゃ【愛国社】

1875年(明治8)立志社が中心となって各地の自由民権結社を糾合して組織した、日本で最初の全国的政党。すぐ解体するが、78年再建され、80年にはこれを母体に国会期成同盟が設立される。

⇒あい‐こく【愛国】

あいこく‐しん【愛国心】

自分の国を愛する心。

⇒あい‐こく【愛国】

あいこく‐ふじんかい【愛国婦人会】‥クワイ

1901年(明治34)義和団事件を機に、奥村五百子いおこらが創設した女性団体。兵士の慰問、遺族や傷痍しょうい軍人の救護、その他社会事業に貢献することを目的とした。42年大日本婦人会に統合。

⇒あい‐こく【愛国】

あい‐ごし【相輿】アヒ‥

二人が同じ輿に相乗りすること。

あい‐ごと【相言】アヒ‥

二人で語り合うこと。一説に、「逢事」で、会うこと。伊勢物語「夜ひと夜酒飲みしければ、もはら―もえせで」

あい‐ことな・る【相異なる】アヒ‥

〔自五〕

二つを比べ合わせた時、違いがある。「意見が―・る」

あい‐ことば【合言葉】アヒ‥

①お互いが仲間であることを確認するため、前もって問と答とを打ち合わせておく合図の言葉。「山」と言えば「川」と答えるなど。

②仲間同士の主張を端的に表す標語。モットー。「博愛を―とする」

アイコノクラズム【iconoclasm】

⇒イコノクラスム

アイコノスコープ【iconoscope】

最初の実用的テレビジョン撮像管。ロシア生れのアメリカの電気技術者ズウォリキン(V. K. Zworykin1889〜1982)の発明による。真空管中にあるモザイク状の光電面の上を陰極線が走査して、像の各部分を次々に電流にかえる装置。

あいごのわか【愛護の若】

説経浄瑠璃。また、その主人公の名。継母の恋をしりぞけ、盗賊の汚名を着て死ぬ薄命の美少年。曲の主題はさらに人形浄瑠璃・歌舞伎・読本よみほんにまでとりあげられた。

あい‐ごま【合駒・間駒】アヒ‥

将棋で、飛車・角行・香車きょうしゃにより王手をかけられた時、防御のため相手の駒の利き筋の間に駒を打つこと。また、その駒。間馬あいま。間遮あいしゃ。

アイコン【icon】

①コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。

②⇒イコン2

アイ‐コンタクト【eye contact】

目で合図して、意思を伝え合うこと。

あいさ【秋沙】

(「あきさ」の転)カモ目カモ科アイサ属の鳥の総称。くちばしは細く、縁に鋸歯状の突起が並ぶ。遊泳・潜行が巧妙。魚食性。カワアイサ・ウミアイサ・ミコアイサなどがある。アイサガモ。

オウギアイサ

撮影:小宮輝之

あいかわ【相川】アヒカハ

新潟県佐渡市の地名。江戸初期、幕府直轄の鉱山が開かれ、金・銀を産出。明治時代民営となり、1989年閉山。鉱山の土を原料とする無名異むみょうい焼(相川焼)は有名。

⇒あいかわ‐おんど【相川音頭】

あいかわ【鮎川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒あいかわ‐よしすけ【鮎川義介】

あい‐かわ【藍革】アヰカハ

藍色に染めた革。あいなめし。あおなめし。「―縅おどし」

あいかわ‐おんど【相川音頭】アヒカハ‥

相川地方の民謡。盆踊り唄。口説くどき形式で、「源平軍談」の義経弓流しなどから採る。御前踊。

⇒あいかわ【相川】

あいかわ‐よしすけ【鮎川義介】‥カハ‥

実業家。山口県生れ。東大卒。久原くはら房之助の義兄。日産コンツェルンの創始者、満州重工業開発会社の経営者。(1880〜1967)

⇒あいかわ【鮎川】

あい‐かわら‐ず【相変わらず】アヒカハラ‥

以前と同様に。平常と特に変化なく。「―の生活」「―元気だ」

▷「相も変わらず」はこれを強めた言い方で、あざけり・ひやかしの気持が加わる。

あい‐かん【合鑑】アヒ‥

(→)合符あいふに同じ。

あい‐かん【哀感】

ものがなしい感じ。悲哀感。「―をそそる」

あい‐かん【哀歓】‥クワン

かなしみとよろこび。「―を共にする」

あい‐がん【哀願】‥グワン

相手の情に訴えて切に願うこと。嘆願。「手を合わせて―する」

あい‐がん【愛玩】‥グワン

もてあそび楽しむこと。小動物などを、大切にしてかわいがること。

⇒あいがん‐どうぶつ【愛玩動物】

あいがん‐どうぶつ【愛玩動物】‥グワン‥

猫や犬など、愛玩する目的で飼う動物。ペット。

⇒あい‐がん【愛玩】

あい‐き【愛機】

愛用している飛行機。また、愛用している写真機などの機器。

あい‐き【噯気】

おくび。げっぷ。

あい‐ぎ【間黄】アヒ‥

江戸時代、奥女中などが打掛うちかけと下着との間に着た黄色の綾や綸子りんずの小袖。

あい‐ぎ【間着・合着】アヒ‥

①上着と下着との間に着る衣服。

②(→)「あいふく」に同じ。

あい‐ぎ【愛妓】

かわいがっている芸妓・娼妓。

アイギ【Gennadii N. Aigi】

現代のロシア語詩人。少数民族チュヴァシ人で、初期にはチュヴァシ語でも詩作。西欧でも評価が高い。詩集「いまやいつも雪」。(1934〜2006)

あい‐ぎこえ【相聞】アヒ‥

⇒そうもん

あいき‐どう【合気道】アヒ‥ダウ

武術の一つ。植芝盛平(1883〜1969)が古流柔術の一派大東流合気柔術を学んで創始。関節を利用しての投げ技・抑え技に特色がある。護身術として知られる。合気。

あい‐きゃく【相客】アヒ‥

①宿屋で同じ部屋に泊まり合わせた客。

②たまたま同時に来合わせた客。

アイ‐キャッチャー【eye-catcher】

(「人目をひくもの」の意)

①広告の中で、見る人の目をまず引きつける図柄や写真など。

②店頭の棚などで、軸に付けて立てる小型の広告板。

あい‐きゅう【相給】アヒキフ

江戸時代、一つの村を複数の給人(領主)が分割知行していること。領主が3人・4人の場合、三給・四給ともいった。その村を相給地という。

あい‐きゅう【哀求】‥キウ

同情心に訴えながら一心に頼むこと。

アイ‐キュー【IQ】

(intelligence quotient)(→)知能指数。

あい‐きょう【哀叫】‥ケウ

かなしそうに叫ぶこと。

あい‐きょう【愛郷】‥キヤウ

生れ故郷を愛すること。「―心」

⇒あいきょう‐じゅく【愛郷塾】

あい‐きょう【愛敬】‥キヤウ

①⇒あいぎょう。

②(「愛嬌」とも書く)

㋐女性や子供などが、にこやかでかわいらしいこと。また、こっけいでほほえましいこと。「―のある娘」

㋑人に好かれるような愛想や世辞。また、催しごとや物を売るときに添えるもの。座興。おまけ。「―をふりまく」「御―に1曲歌いましょう」

⇒あいきょう‐あばた【愛敬痘痕】

⇒あいきょう‐げ【愛敬毛】

⇒あいきょう‐しょうばい【愛敬商売】

⇒あいきょう‐づきあい【愛敬付合い】

⇒あいきょう‐の‐もち【愛敬の餅】

⇒あいきょう‐べに【愛敬紅】

⇒あいきょう‐ぼくろ【愛敬黒子】

⇒あいきょう‐まもり【愛敬守り】

⇒あいきょう‐もの【愛敬者】

⇒あいきょう‐わらい【愛敬笑い】

あい‐きょう【愛嬌】‥ケウ

(→)愛敬あいきょうに同じ。

あい‐きょう【鱫鱜】‥キヤウ

①越年したアユ。

②子持ちアユの塩漬け乾燥品。江戸初期、肥後の名産。

あい‐ぎょう【愛敬】‥ギヤウ

(中世以降、アイキョウとも)

①いつくしみ敬うこと。

②表情などのかわいらしいこと。宇津保物語楼上上「―こぼるばかりにておはする」

③なさけがあること。思いやり。落窪物語1「いと―なかりける心持たりける物かな」

④(「愛行」の意かという)夫婦の和合。源氏物語葵「げに、―のはじめは、日えりして」

⇒あいぎょう‐そう【愛敬相】

⇒あいぎょう‐づ・く【愛敬付く】

あい‐ぎょう【愛楽】‥ゲウ

(「楽」は願う意)

①〔仏〕願い求めること。日本霊異記中「諸々の道俗の為に―せらる」

②愛し好むこと。徒然草「人に―せられずして衆にまじはるは恥なり」

あいきょう‐あばた【愛敬痘痕】‥キヤウ‥

愛敬を添えるように見える、軽いあばた。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐げ【愛敬毛】‥キヤウ‥

(顔に愛敬を添えるからいう)女性が鬢びんの毛を頬のあたりに垂らしたもの。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あい‐きょうげん【間狂言】アヒキヤウ‥

①能の曲中で、狂言方が登場して演ずるもの。また、その役。「高砂」の浦の男、「安宅」の強力ごうりきと太刀持など。アイ。

②浄瑠璃・歌舞伎などで、各段・演目の間に演ぜられる、主として滑稽な寸劇。

あいきょう‐じゅく【愛郷塾】‥キヤウ‥

1931年(昭和6)に橘孝三郎(1893〜1974)が茨城県水戸に創立した農本主義による私塾。農民決死隊を編成、青年将校と結んで五‐一五事件に参加。

⇒あい‐きょう【愛郷】

あいきょう‐しょうばい【愛敬商売】‥キヤウシヤウ‥

愛敬がなければ立ちゆかない商売。料理屋の類。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいぎょう‐そう【愛敬相】‥ギヤウサウ

〔仏〕柔和な心と温和な恵みを施す容貌・態度。阿弥陀如来・地蔵菩薩などの相貌にいう。

⇒あい‐ぎょう【愛敬】

あいきょう‐づきあい【愛敬付合い】‥キヤウ‥アヒ

通り一遍のつきあい。なみの交際。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいぎょう‐づ・く【愛敬付く】‥ギヤウ‥

〔自四〕

表情や態度に魅力が出てくる。

⇒あい‐ぎょう【愛敬】

あいきょう‐の‐もち【愛敬の餅】‥キヤウ‥

婚礼後3日目の祝いの餅。三日餅みかのもちい。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐べに【愛敬紅】‥キヤウ‥

目尻や頬や耳たぶにつけて愛敬を添える紅。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐ぼくろ【愛敬黒子】‥キヤウ‥

愛敬を添えるように見える、かわいらしいほくろ。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐まもり【愛敬守り】‥キヤウ‥

江戸時代、貴婦人の婚礼の時、新婦が襟にかけたお守り。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐もの【愛敬者】‥キヤウ‥

愛敬のある振舞いで人からかわいがられる存在。「―の猿」

⇒あい‐きょう【愛敬】

あいきょう‐わらい【愛敬笑い】‥キヤウワラヒ

愛想あいそ笑い。おせじ笑い。

⇒あい‐きょう【愛敬】

あい‐ぎん【間銀】アヒ‥

(→)間銭あいせんに同じ。

あい‐ぎん【哀吟】

詩歌を悲しげに口ずさむこと。

あい‐ぎん【愛吟】

詩歌を好んで口ずさむこと。

あいく‐おう【阿育王】‥ワウ

⇒アショーカおう。

⇒あいくおう‐ざん【阿育王山】

あいくおう‐ざん【阿育王山】‥ワウ‥

中国浙江省寧波ニンポーの東、阿育王寺のある山。3世紀末、西晋の劉薩訶りゅうさつかがこの地で阿育アショーカ王の造立になる舎利塔を発見したと伝えられる。宋朝五山の一つ。育王山。

⇒あいく‐おう【阿育王】

あい‐くぎ【間釘・合釘】アヒ‥

両端のとがった、まっすぐな釘。材と材とを接はぎ合わせるのに用いる。

あい‐ぐすり【合薬】アヒ‥

その人の体質に合って効き目のある薬。適薬。浮世風呂2「実母散や婦王散も…私にも―でございますが」

あい‐くち【合口・相口】アヒ‥

①物と物とがぴったり合うこと。容器(身)と蓋ふたとのあわせめ。

②(「匕首」とも書く)鍔つばがなく、柄口つかぐちと鞘口さやぐちとがよく合うように造った短刀。九寸五分くすんごぶ。

③互いに話の合う間柄であること。また、そういう人。狂言、止動方角しどうほうがく「汝と伯父御様は―ではないか」。「―がいい相手」

⇒あいくち‐づくり【合口造】

あいくち‐づくり【合口造】アヒ‥

印籠や茶器の棗なつめなどの容器の、合口1の外側が密着して同一平面になる構造。

⇒あい‐くち【合口・相口】

あい‐ぐま【藍隈】アヰ‥

歌舞伎の隈取くまどり。藍で顔を青くくまどるもの。幽霊や悪公家あくくげなど陰性の役柄に用いる。あおぐま。

あい‐くやみ【相悔み】アヒ‥

互いに不幸があること。服喪中の人が他家の喪を見舞わないこと。

あい‐くるし・い【愛くるしい】

〔形〕

(幼児などの顔やしぐさが)大層かわいらしい。「―・い表情」

あい‐ぐるま【間車】アヒ‥

(→)「あそび車」に同じ。

あい‐くろ・し【愛くろし】

〔形シク〕

愛くるしい。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―・しげにほのめかし、泣いて言ふさへ恋らしし」

あいぐん‐じょうやく【愛琿条約】‥デウ‥

1858年、中国黒竜江省北部の愛琿において、ロシアと清国との間に結ばれた条約。黒竜江を両国の国境と定め、ロシア人の航行権を認め、沿海州は共有とした。

あい‐けい【愛恵】

いつくしむこと。心からかわいがること。

あい‐けい【愛敬】

①⇒あいぎょう。

②⇒あいきょう

あい‐けん【合拳】アヒ‥

拳けんで、双方が同じ手を出すこと。あいこ。

あい‐けん【相見】アヒ‥

示し合わせた上でのこと。馴れあい。合意。浄瑠璃、栬狩剣本地「奥様の―にて、お袖の下より金いただき」

あい‐けん【愛犬】

①かわいがっている犬。

②犬をかわいがること。「―家」

あい‐げん【愛眼】

仏の慈悲の眼。

あい‐こアヒ‥

(コは接尾語)互いに同じ状態で勝ち負けの決まらないこと。宮崎三昧、指環「元来斯う云ふ―の人間になつた以上は」。「1勝1敗でお―だ」

あい‐こ【愛顧】

目をかけて引き立てること。ひいき。多く「御」を冠して、ひいきされる側からいう語。「末長く御―を賜りたい」

あい‐ご【相碁】アヒ‥

腕前が互いに等しい者同士の囲碁。→互先たがいせん

あい‐ご【藍子】アヰ‥

アイゴ科の海産の硬骨魚。全長30センチメートル。体は側扁。成魚は黄褐色、背びれ・臀しりびれに強い毒腺をもつ。幼魚をバリコという地方もある。関東以南の浅海に分布。あい。

あい‐ご【愛護】

①かわいがり保護すること。「動物―」「目の―デー」

②(「愛護の若」の主人公が用いたから)歌舞伎用の鬘かつらの一種。稚児ちご役に用いる。

あい‐こう【愛好】‥カウ

物事を愛し好むこと。「釣り―会」

あい‐ごう【哀号】‥ガウ

悲しんで泣き叫ぶこと。また、その声。

アイゴー

(朝鮮語aigo)悲しみや怒りなど、感情が高ぶったときに発する語。

あい‐こく【哀哭】

声をあげて悲しみ泣くこと。

あい‐こく【愛国】

①自分の国を愛すること。

②水稲の在来品種の一つ。

⇒あいこく‐こうとう【愛国公党】

⇒あいこく‐しゃ【愛国社】

⇒あいこく‐しん【愛国心】

⇒あいこく‐ふじんかい【愛国婦人会】

あいこくこうしんきょく【愛国行進曲】‥カウ‥

1937年(昭和12)内閣情報部が公募した最初の愛国歌。レコードは100万枚を超えるヒットとなった。

あいこく‐こうとう【愛国公党】‥タウ

①征韓論に敗れ下野した前参議板垣退助らが1874年(明治7)結成した政党。民撰議院設立建白書を左院に提出するなど、日本の政党の萌芽となったが、佐賀の乱以後自然消滅。

②1890年(明治23)板垣退助が、大同団結運動分裂の後、自由党2の再興を図って設立した政党。同年の第1回総選挙後、解党して立憲自由党を結成。

⇒あい‐こく【愛国】

あいこく‐しゃ【愛国社】

1875年(明治8)立志社が中心となって各地の自由民権結社を糾合して組織した、日本で最初の全国的政党。すぐ解体するが、78年再建され、80年にはこれを母体に国会期成同盟が設立される。

⇒あい‐こく【愛国】

あいこく‐しん【愛国心】

自分の国を愛する心。

⇒あい‐こく【愛国】

あいこく‐ふじんかい【愛国婦人会】‥クワイ

1901年(明治34)義和団事件を機に、奥村五百子いおこらが創設した女性団体。兵士の慰問、遺族や傷痍しょうい軍人の救護、その他社会事業に貢献することを目的とした。42年大日本婦人会に統合。

⇒あい‐こく【愛国】

あい‐ごし【相輿】アヒ‥

二人が同じ輿に相乗りすること。

あい‐ごと【相言】アヒ‥

二人で語り合うこと。一説に、「逢事」で、会うこと。伊勢物語「夜ひと夜酒飲みしければ、もはら―もえせで」

あい‐ことな・る【相異なる】アヒ‥

〔自五〕

二つを比べ合わせた時、違いがある。「意見が―・る」

あい‐ことば【合言葉】アヒ‥

①お互いが仲間であることを確認するため、前もって問と答とを打ち合わせておく合図の言葉。「山」と言えば「川」と答えるなど。

②仲間同士の主張を端的に表す標語。モットー。「博愛を―とする」

アイコノクラズム【iconoclasm】

⇒イコノクラスム

アイコノスコープ【iconoscope】

最初の実用的テレビジョン撮像管。ロシア生れのアメリカの電気技術者ズウォリキン(V. K. Zworykin1889〜1982)の発明による。真空管中にあるモザイク状の光電面の上を陰極線が走査して、像の各部分を次々に電流にかえる装置。

あいごのわか【愛護の若】

説経浄瑠璃。また、その主人公の名。継母の恋をしりぞけ、盗賊の汚名を着て死ぬ薄命の美少年。曲の主題はさらに人形浄瑠璃・歌舞伎・読本よみほんにまでとりあげられた。

あい‐ごま【合駒・間駒】アヒ‥

将棋で、飛車・角行・香車きょうしゃにより王手をかけられた時、防御のため相手の駒の利き筋の間に駒を打つこと。また、その駒。間馬あいま。間遮あいしゃ。

アイコン【icon】

①コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。

②⇒イコン2

アイ‐コンタクト【eye contact】

目で合図して、意思を伝え合うこと。

あいさ【秋沙】

(「あきさ」の転)カモ目カモ科アイサ属の鳥の総称。くちばしは細く、縁に鋸歯状の突起が並ぶ。遊泳・潜行が巧妙。魚食性。カワアイサ・ウミアイサ・ミコアイサなどがある。アイサガモ。

オウギアイサ

撮影:小宮輝之

カワアイサ

撮影:小宮輝之

カワアイサ

撮影:小宮輝之

ミコアイサ

撮影:小宮輝之

ミコアイサ

撮影:小宮輝之

ミコアイサ

撮影:小宮輝之

ミコアイサ

撮影:小宮輝之

あいさ

〔感〕

神楽かぐらのはやしことば。「あいし」とも。

あい‐ざ【間座】アヒ‥

(→)狂言座1に同じ。

あいさい【愛西】

愛知県西端の市。平坦な地勢で市域の大半が海抜0メートル以下。蓮根の栽培が盛ん。人口6万6千。

あい‐さい【愛妻】

①かわいがっている妻。「―弁当」

②妻を大事にすること。「―家」

あい‐ざかり【愛盛り】

かわいいさかり。浮世風呂2「いつそ―だ。とんだ人相よしで能いいお子だ」

あい‐さく【相作・間作】アヒ‥

(→)間作かんさくに同じ。

あい‐ざしき【相座敷】アヒ‥

同じ座敷に居合わせること。浮世草子、御前義経記「―に勧進比丘尼の美しき者が二人泊つてゐる」

あい‐さつ【挨拶】

①〔仏〕禅家で、問答を交わして相手の悟りの深浅を試みること。

②うけこたえ。応答。返事。驢鞍橋ろあんきょう「いかが―あるべきや」。「何の―もない」

③人に会ったり別れたりするとき、儀礼的に取り交わす言葉や動作。「朝の―」「時候の―」

④儀式・会合などで、祝意や謝意、親愛の気持、あるいは告示などを述べること。また、その言葉。「開会の―」

⑤(「御―」の形で)相手の挑発的な、礼を失したような言動を皮肉っていう語。

⑥仲裁。仲裁人。歌舞伎、お染久松色読販「そう見受けましたから―に這入りました」。「―人」

⑦紹介。紹介者。浄瑠璃、国性爺合戦「仲人もない―ない二人」

⑧人と人との間柄。交際。日葡辞書「アイサッノヨイヒト」。日本永代蔵6「殊更いづれも―よく」

⇒あいさつ‐まわり【挨拶回り】

⇒挨拶切る

⇒挨拶は時の氏神

あいさ

〔感〕

神楽かぐらのはやしことば。「あいし」とも。

あい‐ざ【間座】アヒ‥

(→)狂言座1に同じ。

あいさい【愛西】

愛知県西端の市。平坦な地勢で市域の大半が海抜0メートル以下。蓮根の栽培が盛ん。人口6万6千。

あい‐さい【愛妻】

①かわいがっている妻。「―弁当」

②妻を大事にすること。「―家」

あい‐ざかり【愛盛り】

かわいいさかり。浮世風呂2「いつそ―だ。とんだ人相よしで能いいお子だ」

あい‐さく【相作・間作】アヒ‥

(→)間作かんさくに同じ。

あい‐ざしき【相座敷】アヒ‥

同じ座敷に居合わせること。浮世草子、御前義経記「―に勧進比丘尼の美しき者が二人泊つてゐる」

あい‐さつ【挨拶】

①〔仏〕禅家で、問答を交わして相手の悟りの深浅を試みること。

②うけこたえ。応答。返事。驢鞍橋ろあんきょう「いかが―あるべきや」。「何の―もない」

③人に会ったり別れたりするとき、儀礼的に取り交わす言葉や動作。「朝の―」「時候の―」

④儀式・会合などで、祝意や謝意、親愛の気持、あるいは告示などを述べること。また、その言葉。「開会の―」

⑤(「御―」の形で)相手の挑発的な、礼を失したような言動を皮肉っていう語。

⑥仲裁。仲裁人。歌舞伎、お染久松色読販「そう見受けましたから―に這入りました」。「―人」

⑦紹介。紹介者。浄瑠璃、国性爺合戦「仲人もない―ない二人」

⑧人と人との間柄。交際。日葡辞書「アイサッノヨイヒト」。日本永代蔵6「殊更いづれも―よく」

⇒あいさつ‐まわり【挨拶回り】

⇒挨拶切る

⇒挨拶は時の氏神

あい‐え【藍絵】アヰヱ🔗⭐🔉

あい‐え【藍絵】アヰヱ

①藍1色、もしくは藍を主色とし、他の色を抑制して摺った浮世絵版画。江戸末期に行われ、葛飾北斎・歌川国貞などの作品に見られる。藍摺あいずり。藍摺絵。

②陶磁器に呉須ごすを用いた藍色の絵模様。

あい‐がえし【藍返し】アヰガヘシ🔗⭐🔉

あい‐がえし【藍返し】アヰガヘシ

小紋などの文様のある上を、さらに藍で染めたもの。

あい‐がた【藍型】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐がた【藍型】アヰ‥

沖縄の染色の一つ。多彩な紅型びんがたに対して、藍の濃淡や藍と墨で文様を型染めしたもの。

あい‐がみ【藍紙】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐がみ【藍紙】アヰ‥

①(→)青花紙あおばながみに同じ。

②藍色に染めた紙。昔、写経・歌集などに用いた。あおがみ。

藍紙

撮影:関戸 勇

あい‐がめ【藍瓶】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐がめ【藍瓶】アヰ‥

藍汁あいしるを貯えておく容器。藍壺。

⇒あいがめ‐やく【藍瓶役】

あいがめ‐やく【藍瓶役】アヰ‥🔗⭐🔉

あいがめ‐やく【藍瓶役】アヰ‥

(→)紺屋役こうややくに同じ。

⇒あい‐がめ【藍瓶】

あい‐かわ【藍革】アヰカハ🔗⭐🔉

あい‐かわ【藍革】アヰカハ

藍色に染めた革。あいなめし。あおなめし。「―縅おどし」

あい‐ぐま【藍隈】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐ぐま【藍隈】アヰ‥

歌舞伎の隈取くまどり。藍で顔を青くくまどるもの。幽霊や悪公家あくくげなど陰性の役柄に用いる。あおぐま。

あい‐ご【藍子】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐ご【藍子】アヰ‥

アイゴ科の海産の硬骨魚。全長30センチメートル。体は側扁。成魚は黄褐色、背びれ・臀しりびれに強い毒腺をもつ。幼魚をバリコという地方もある。関東以南の浅海に分布。あい。

あい‐ざめ【藍鮫】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐ざめ【藍鮫】アヰ‥

①アイザメ科の海産の軟骨魚。全長約1.5メートルで、体は灰色または淡褐色。深海産。

②薄藍色の鮫皮。刀の鞘の外装に用いる。好色一代男7「七所の大脇指、すこし反らして―を懸け」

③アオザメの東京地方の方言。

あい‐した【藍下】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐した【藍下】アヰ‥

糸や布を黒・紺などに染める際、あらかじめ藍で下染めをすること。

あいしらじ‐の‐かわ【藍白地の革】アヰ‥ヂ‥カハ🔗⭐🔉

あいしらじ‐の‐かわ【藍白地の革】アヰ‥ヂ‥カハ

藍で染めた革に小紋を白く抜き出したもの。

あい‐しる【藍汁・藍澱】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐しる【藍汁・藍澱】アヰ‥

藍玉あるいは藍の葉をきざんで木灰・石灰などを加えて発酵させた汁。藍染めの料とする。

あい‐ずみ【藍墨】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐ずみ【藍墨】アヰ‥

藍蝋あいろうを墨の形に製したもの。青墨。

あい‐ずり【藍摺】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐ずり【藍摺】アヰ‥

①布に山藍で花鳥などの文様を摺り出したもの。あやずり。平家物語9「―の水干、立烏帽子でわたされけり」

②(→)藍絵あいえに同じ。

あい‐ぞめ【藍染】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐ぞめ【藍染】アヰ‥

藍で染めること。また、その染めたもの。

⇒あいぞめ‐や【藍染屋】

あい‐そめつけ【藍染付・青華瓷】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐そめつけ【藍染付・青華瓷】アヰ‥

(→)「そめつけ」2・3に同じ。

あいぞめ‐や【藍染屋】アヰ‥🔗⭐🔉

あいぞめ‐や【藍染屋】アヰ‥

藍染を業とする者。藍屋。紺屋。

⇒あい‐ぞめ【藍染】

○愛想も小想も尽き果てるあいそもこそもつきはてる

(「小想」は、語呂合せに挟んだ語)「愛想が尽きる」を強めた言い方。三遊亭円朝、敵討札所の霊験「余り馬鹿な事で呆れて愛想もこそも尽き果てた厚かましい人だ」

⇒あい‐そ【愛想】

あい‐たけ【藍茸】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐たけ【藍茸】アヰ‥

①担子菌類の食用きのこ。傘面は青藍色でもろい。夏、山林・原野などに生ずる。ナツアイタケ。

②ハツタケの別称。傷つけると青藍色に変色するのでこの名がある。

あい‐たで【藍蓼】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐たで【藍蓼】アヰ‥

藍の異称。

あい‐だて【藍建】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐だて【藍建】アヰ‥

水に溶けない藍玉あいだまをアルカリ溶液で還元し、可溶性の白藍しろあいとすること。

あい‐だま【藍玉】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐だま【藍玉】アヰ‥

藍の葉をきざんで発酵させたものを乾し固めた染料。玉藍たまあい。藍靛らんてん。〈[季]夏〉

あい‐てつ【藍鉄】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐てつ【藍鉄】アヰ‥

藍色がかった鉄色。

Munsell color system: 5PB2.5/2

あい‐なめし【藍韋】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐なめし【藍韋】アヰ‥

藍色に染めた革。藍革。あおなめし。

あい‐ねずみ【藍鼠】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐ねずみ【藍鼠】アヰ‥

藍色がかった鼠色。あいけねずみ。

Munsell color system: 7.5B4.5/2.5

あい‐ばな【藍花】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐ばな【藍花】アヰ‥

ツユクサの古名。

あい‐ぼう【藍棒】アヰバウ🔗⭐🔉

あい‐ぼう【藍棒】アヰバウ

(→)藍蝋あいろうに同じ。

あい‐みじん【藍微塵】アヰ‥ヂン🔗⭐🔉

あい‐みじん【藍微塵】アヰ‥ヂン

濃淡の藍染糸2種を用いた縞柄。

あい‐みどろ【藍みどろ】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐みどろ【藍みどろ】アヰ‥

〔植〕ユレモの別称。

あい‐みるちゃ【藍海松茶】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐みるちゃ【藍海松茶】アヰ‥

茶色に藍色がかかった染色。

Munsell color system: 10Y3.5/1

あい‐や【藍屋】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐や【藍屋】アヰ‥

(→)藍染屋あいぞめやに同じ。

あい‐やく【藍役】アヰ‥🔗⭐🔉

あい‐やく【藍役】アヰ‥

中世、農民の作る藍に課した税金。

あい‐ろう【藍蝋】アヰラフ🔗⭐🔉

あい‐ろう【藍蝋】アヰラフ

藍瓶あいがめに浮かんだ泡の藍を取って乾かし、棒状にしたもの。また、古い藍布に苛性ソーダ水・飴あめ・石灰などを加えて煮出した藍を棒状にしたもの。絵具に用いる。あいぼう。

らんい‐しゃ【藍衣社】🔗⭐🔉

らんい‐しゃ【藍衣社】

中華民国で、蒋介石の独裁維持を目的とした国家主義的組織。満州事変の頃結成。

らんじゅ‐ほうしょう【藍綬褒章】‥シヤウ🔗⭐🔉

らんじゅ‐ほうしょう【藍綬褒章】‥シヤウ

褒章の一つ。教育・衛生・殖産開発などに関し公衆の利益を興し成績著名な者、または公同の事務に勤勉し労効顕著な者に授与される。藍色の綬で佩用。

らんしょう‐せき【藍晶石】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

らんしょう‐せき【藍晶石】‥シヤウ‥

アルミニウムのケイ酸塩鉱物。珪線石・紅柱石と同質異像。三斜晶系。結晶片岩や片麻岩中に生じる。藍色から白色。結晶面の方向によって硬度を変え、二硬石の名がある。

藍晶石

撮影:松原 聰

らん‐しょく【藍色】🔗⭐🔉

らん‐しょく【藍色】

藍あいで染めた色。青より濃く、紺よりは薄い色。

⇒らんしょく‐しょくぶつ【藍色植物】

らんしょく‐しょくぶつ【藍色植物】🔗⭐🔉

らんしょく‐しょくぶつ【藍色植物】

藍藻類の植物界の一門としての名。約1500種を含む。藍藻植物。→らんそう

⇒らん‐しょく【藍色】

らんせん‐せき【藍閃石】🔗⭐🔉

らんせん‐せき【藍閃石】

角閃石の一種。ナトリウム・マグネシウム・アルミニウムなどを主成分とするケイ酸塩鉱物。単斜晶系で、柱状・繊維状結晶。多くは紫青色。三波川さんばがわ変成岩など高圧の変成岩にしばしば含まれる。

⇒らんせんせき‐へんがん【藍閃石片岩】

らんせんせき‐へんがん【藍閃石片岩】🔗⭐🔉

らんせんせき‐へんがん【藍閃石片岩】

藍閃石を含み、やや青紫がかった色を呈する結晶片岩。三波川変成帯に特徴的に産する。

⇒らんせん‐せき【藍閃石】

らん‐そう【藍藻】‥サウ🔗⭐🔉

らん‐そう【藍藻】‥サウ

原核生物に属するもっとも原始的な藻類。単細胞性または糸状体。細胞に核・ミトコンドリア・葉緑体などの細胞小器官をもたず、有性生殖を行わない。クロロフィルa・フィコシアニンなどの色素をもち酸素発生型の光合成を行い、藍藻澱粉を合成する。海水・淡水・土壌・温泉・コンクリート表面などに生育。30億年以上前の化石が知られ、現在の地球大気を形成した生物として重要視されている。また、植物細胞がもつ葉緑体の起源生物と考えられている。約2000種。スイゼンジノリ・ネンジュモは食用。アオコは有毒。分裂藻。列藻。藍色植物。藍色細菌。シアノバクテリア。

らん‐てっこう【藍鉄鉱】‥クワウ🔗⭐🔉

らん‐てっこう【藍鉄鉱】‥クワウ

鉄の含水燐酸塩鉱物。単斜晶系の柱状結晶。白色または無色。空気に触れると藍青色に変わる。堆積物中に多い。

藍鉄鉱

撮影:松原 聰

らん‐てん【藍靛】🔗⭐🔉

らん‐てん【藍靛】

インジゴの訳語。

らんでん【藍田】🔗⭐🔉

らんでん【藍田】

(Lantian)中国陝西省西安の南東の県。その東にある藍田山から美玉を産した。旧石器時代人の化石の出土で有名。

らん‐どうこう【藍銅鉱】‥クワウ🔗⭐🔉

らん‐どうこう【藍銅鉱】‥クワウ

炭酸銅を主成分とする鉱物。単斜晶系、柱状または塊状の結晶。藍青色、ガラス光沢を呈し、やや透明。孔雀石に伴って産し、銅または顔料を製造する。

藍銅鉱

撮影:松原 聰

らん‐び【藍尾・婪尾】🔗⭐🔉

らん‐び【藍尾・婪尾】

①饗宴の際、杯を順次にめぐらし、最後の者が3杯続けて飲むこと。

②おわり。最終。最後。

らんびにおん【藍毘尼園】‥ヲン🔗⭐🔉

らんびにおん【藍毘尼園】‥ヲン

⇒ルンビニー

らん‐ぺき【藍碧】🔗⭐🔉

らん‐ぺき【藍碧】

藍あいのようなみどり色。あおみどり。

らん‐ぽん【藍本】🔗⭐🔉

らん‐ぽん【藍本】

絵画の下書き。粉本。転じて、原本。原典。底本。

[漢]藍🔗⭐🔉

藍 字形

〔艹部15画/18画/人名/4585・4D75〕

〔音〕ラン(呉)(漢)

〔訓〕あい

[意味]

草の名。あい。その葉・茎から採った、あざやかな青色の染料。あいいろ。「出藍の誉れ」「藍碧らんぺき・藍綬らんじゅ褒章」

[下ツキ

伽藍・甘藍・出藍

〔艹部15画/18画/人名/4585・4D75〕

〔音〕ラン(呉)(漢)

〔訓〕あい

[意味]

草の名。あい。その葉・茎から採った、あざやかな青色の染料。あいいろ。「出藍の誉れ」「藍碧らんぺき・藍綬らんじゅ褒章」

[下ツキ

伽藍・甘藍・出藍

〔艹部15画/18画/人名/4585・4D75〕

〔音〕ラン(呉)(漢)

〔訓〕あい

[意味]

草の名。あい。その葉・茎から採った、あざやかな青色の染料。あいいろ。「出藍の誉れ」「藍碧らんぺき・藍綬らんじゅ褒章」

[下ツキ

伽藍・甘藍・出藍

〔艹部15画/18画/人名/4585・4D75〕

〔音〕ラン(呉)(漢)

〔訓〕あい

[意味]

草の名。あい。その葉・茎から採った、あざやかな青色の染料。あいいろ。「出藍の誉れ」「藍碧らんぺき・藍綬らんじゅ褒章」

[下ツキ

伽藍・甘藍・出藍

大辞林の検索結果 (54)

あい【藍】🔗⭐🔉

あい ア [1] 【藍】

(1)タデ科の一年草。インドシナ原産。古く,中国を経て日本に渡来。高さ6,70センチメートルになり,秋に薄紅色の小花をつけ,黒褐色の痩果(ソウカ)を結ぶ。藍染めの染料をとるため,古くから各地で栽培されていた。タデアイ。

(2){(1)}の葉からとる染料。主成分,インジゴ。現在では工業的に合成され,天然のものは少ない。

→藍染め

(3)「藍色(アイイロ)」に同じ。

(4)「藍蝋(アイロウ)」の略。

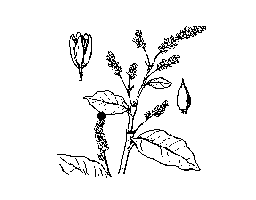

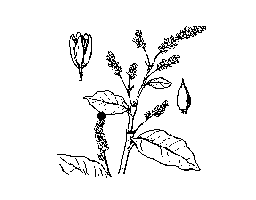

藍(1)

[1] 【藍】

(1)タデ科の一年草。インドシナ原産。古く,中国を経て日本に渡来。高さ6,70センチメートルになり,秋に薄紅色の小花をつけ,黒褐色の痩果(ソウカ)を結ぶ。藍染めの染料をとるため,古くから各地で栽培されていた。タデアイ。

(2){(1)}の葉からとる染料。主成分,インジゴ。現在では工業的に合成され,天然のものは少ない。

→藍染め

(3)「藍色(アイイロ)」に同じ。

(4)「藍蝋(アイロウ)」の略。

藍(1)

[図]

[図]

[1] 【藍】

(1)タデ科の一年草。インドシナ原産。古く,中国を経て日本に渡来。高さ6,70センチメートルになり,秋に薄紅色の小花をつけ,黒褐色の痩果(ソウカ)を結ぶ。藍染めの染料をとるため,古くから各地で栽培されていた。タデアイ。

(2){(1)}の葉からとる染料。主成分,インジゴ。現在では工業的に合成され,天然のものは少ない。

→藍染め

(3)「藍色(アイイロ)」に同じ。

(4)「藍蝋(アイロウ)」の略。

藍(1)

[1] 【藍】

(1)タデ科の一年草。インドシナ原産。古く,中国を経て日本に渡来。高さ6,70センチメートルになり,秋に薄紅色の小花をつけ,黒褐色の痩果(ソウカ)を結ぶ。藍染めの染料をとるため,古くから各地で栽培されていた。タデアイ。

(2){(1)}の葉からとる染料。主成分,インジゴ。現在では工業的に合成され,天然のものは少ない。

→藍染め

(3)「藍色(アイイロ)」に同じ。

(4)「藍蝋(アイロウ)」の略。

藍(1)

[図]

[図]

あい-いろ【藍色】🔗⭐🔉

あい-いろ ア ― [0] 【藍色】

藍で染めた色。くすんだ青。染める回数によって濃淡があり,紺・納戸・縹(ハナダ)・浅葱(アサギ)・瓶覗(カメノゾキ)などの色がある。藍。

― [0] 【藍色】

藍で染めた色。くすんだ青。染める回数によって濃淡があり,紺・納戸・縹(ハナダ)・浅葱(アサギ)・瓶覗(カメノゾキ)などの色がある。藍。

― [0] 【藍色】

藍で染めた色。くすんだ青。染める回数によって濃淡があり,紺・納戸・縹(ハナダ)・浅葱(アサギ)・瓶覗(カメノゾキ)などの色がある。藍。

― [0] 【藍色】

藍で染めた色。くすんだ青。染める回数によって濃淡があり,紺・納戸・縹(ハナダ)・浅葱(アサギ)・瓶覗(カメノゾキ)などの色がある。藍。

あい-え【藍絵】🔗⭐🔉

あい-え ア

[0] 【藍絵】

(1)江戸末期の浮世絵版画の一。藍の濃淡を主として,時に紅や黄を少量使ったもの。葛飾(カツシカ)北斎の風景画,歌川国貞の美人画などに見られる。藍摺(アイズ)り。

(2)陶磁器の呉須(ゴス)の染め付け模様。

[0] 【藍絵】

(1)江戸末期の浮世絵版画の一。藍の濃淡を主として,時に紅や黄を少量使ったもの。葛飾(カツシカ)北斎の風景画,歌川国貞の美人画などに見られる。藍摺(アイズ)り。

(2)陶磁器の呉須(ゴス)の染め付け模様。

[0] 【藍絵】

(1)江戸末期の浮世絵版画の一。藍の濃淡を主として,時に紅や黄を少量使ったもの。葛飾(カツシカ)北斎の風景画,歌川国貞の美人画などに見られる。藍摺(アイズ)り。

(2)陶磁器の呉須(ゴス)の染め付け模様。

[0] 【藍絵】

(1)江戸末期の浮世絵版画の一。藍の濃淡を主として,時に紅や黄を少量使ったもの。葛飾(カツシカ)北斎の風景画,歌川国貞の美人画などに見られる。藍摺(アイズ)り。

(2)陶磁器の呉須(ゴス)の染め付け模様。

あい-がえし【藍返し】🔗⭐🔉

あい-がえし ア ガヘシ [3] 【藍返し】

染めた色の上から淡い藍を染めて,落ち着いた色にすること。

ガヘシ [3] 【藍返し】

染めた色の上から淡い藍を染めて,落ち着いた色にすること。

ガヘシ [3] 【藍返し】

染めた色の上から淡い藍を染めて,落ち着いた色にすること。

ガヘシ [3] 【藍返し】

染めた色の上から淡い藍を染めて,落ち着いた色にすること。

あい-がみ【藍紙】🔗⭐🔉

あい-がみ ア ― [0] 【藍紙】

(1)「青花紙(アオバナガミ)」に同じ。

(2)藍色に染めた和紙。

― [0] 【藍紙】

(1)「青花紙(アオバナガミ)」に同じ。

(2)藍色に染めた和紙。

― [0] 【藍紙】

(1)「青花紙(アオバナガミ)」に同じ。

(2)藍色に染めた和紙。

― [0] 【藍紙】

(1)「青花紙(アオバナガミ)」に同じ。

(2)藍色に染めた和紙。

あい-がめ【藍瓶】🔗⭐🔉

あい-がめ ア ― [0] 【藍瓶】

藍染めで,染料を入れるかめ。藍壺(アイツボ)。

― [0] 【藍瓶】

藍染めで,染料を入れるかめ。藍壺(アイツボ)。

― [0] 【藍瓶】

藍染めで,染料を入れるかめ。藍壺(アイツボ)。

― [0] 【藍瓶】

藍染めで,染料を入れるかめ。藍壺(アイツボ)。

あいがめ-やく【藍瓶役】🔗⭐🔉

あいがめ-やく ア ― [0] 【藍瓶役】

⇒紺屋役(コウヤヤク)

― [0] 【藍瓶役】

⇒紺屋役(コウヤヤク)

― [0] 【藍瓶役】

⇒紺屋役(コウヤヤク)

― [0] 【藍瓶役】

⇒紺屋役(コウヤヤク)

あい-かわ【藍革】🔗⭐🔉

あい-かわ ア カハ [0] 【藍革】

藍色に染めたなめし革。あいなめし。あおなめし。

カハ [0] 【藍革】

藍色に染めたなめし革。あいなめし。あおなめし。

カハ [0] 【藍革】

藍色に染めたなめし革。あいなめし。あおなめし。

カハ [0] 【藍革】

藍色に染めたなめし革。あいなめし。あおなめし。

あいかわ-おどし【藍革縅】🔗⭐🔉

あいかわ-おどし ア カハヲドシ [5] 【藍革縅】

藍革で鎧(ヨロイ)のさねをつづり合わせること。また,その鎧。中世では黒革縅といった。

カハヲドシ [5] 【藍革縅】

藍革で鎧(ヨロイ)のさねをつづり合わせること。また,その鎧。中世では黒革縅といった。

カハヲドシ [5] 【藍革縅】

藍革で鎧(ヨロイ)のさねをつづり合わせること。また,その鎧。中世では黒革縅といった。

カハヲドシ [5] 【藍革縅】

藍革で鎧(ヨロイ)のさねをつづり合わせること。また,その鎧。中世では黒革縅といった。

あい-ぐま【藍隈】🔗⭐🔉

あい-ぐま ア ― [0] 【藍隈】

歌舞伎の隈取りの一種。藍色で隈をとること。また,その隈。怨霊(オンリヨウ)や公家悪(クゲアク)など敵役系の役に用いる。青隈。

― [0] 【藍隈】

歌舞伎の隈取りの一種。藍色で隈をとること。また,その隈。怨霊(オンリヨウ)や公家悪(クゲアク)など敵役系の役に用いる。青隈。

― [0] 【藍隈】

歌舞伎の隈取りの一種。藍色で隈をとること。また,その隈。怨霊(オンリヨウ)や公家悪(クゲアク)など敵役系の役に用いる。青隈。

― [0] 【藍隈】

歌舞伎の隈取りの一種。藍色で隈をとること。また,その隈。怨霊(オンリヨウ)や公家悪(クゲアク)など敵役系の役に用いる。青隈。

あい-ご【藍子】🔗⭐🔉

あい-ご ア ― [0] 【藍子】

スズキ目の海魚。全長30センチメートル内外。体は楕円形で側扁する。体色は緑がかった暗褐色で,一面に小斑点がある。背びれ・腹びれ・尻びれに毒腺をもつ鋭いとげがある。食用。幼魚をバリコという。本州中部以南の暖海に分布。

― [0] 【藍子】

スズキ目の海魚。全長30センチメートル内外。体は楕円形で側扁する。体色は緑がかった暗褐色で,一面に小斑点がある。背びれ・腹びれ・尻びれに毒腺をもつ鋭いとげがある。食用。幼魚をバリコという。本州中部以南の暖海に分布。

― [0] 【藍子】

スズキ目の海魚。全長30センチメートル内外。体は楕円形で側扁する。体色は緑がかった暗褐色で,一面に小斑点がある。背びれ・腹びれ・尻びれに毒腺をもつ鋭いとげがある。食用。幼魚をバリコという。本州中部以南の暖海に分布。

― [0] 【藍子】

スズキ目の海魚。全長30センチメートル内外。体は楕円形で側扁する。体色は緑がかった暗褐色で,一面に小斑点がある。背びれ・腹びれ・尻びれに毒腺をもつ鋭いとげがある。食用。幼魚をバリコという。本州中部以南の暖海に分布。

あい-ざめ【藍鮫】🔗⭐🔉

あい-ざめ ア ― [0] 【藍鮫】

(1)ツノザメ目ツノザメ科アイザメ属の海魚の総称。アイザメ・ゲンロクザメなどがいる。全長1メートル内外。肉は練り製品の原料とし,皮は刀の鞘(サヤ)や柄(ツカ)の外装に用いる。関東以南の深海に分布。

(2)藍色を帯びた鮫皮。刀の鞘を巻くのに用いる。

― [0] 【藍鮫】

(1)ツノザメ目ツノザメ科アイザメ属の海魚の総称。アイザメ・ゲンロクザメなどがいる。全長1メートル内外。肉は練り製品の原料とし,皮は刀の鞘(サヤ)や柄(ツカ)の外装に用いる。関東以南の深海に分布。

(2)藍色を帯びた鮫皮。刀の鞘を巻くのに用いる。

― [0] 【藍鮫】

(1)ツノザメ目ツノザメ科アイザメ属の海魚の総称。アイザメ・ゲンロクザメなどがいる。全長1メートル内外。肉は練り製品の原料とし,皮は刀の鞘(サヤ)や柄(ツカ)の外装に用いる。関東以南の深海に分布。

(2)藍色を帯びた鮫皮。刀の鞘を巻くのに用いる。

― [0] 【藍鮫】

(1)ツノザメ目ツノザメ科アイザメ属の海魚の総称。アイザメ・ゲンロクザメなどがいる。全長1メートル内外。肉は練り製品の原料とし,皮は刀の鞘(サヤ)や柄(ツカ)の外装に用いる。関東以南の深海に分布。

(2)藍色を帯びた鮫皮。刀の鞘を巻くのに用いる。

あい-しらじ【藍白地】🔗⭐🔉

あい-しらじ ア シラヂ 【藍白地】

白地の革に藍で文様を染めたもの。藍白地の革。

シラヂ 【藍白地】

白地の革に藍で文様を染めたもの。藍白地の革。

シラヂ 【藍白地】

白地の革に藍で文様を染めたもの。藍白地の革。

シラヂ 【藍白地】

白地の革に藍で文様を染めたもの。藍白地の革。

あい-しる【藍汁】🔗⭐🔉

あい-しる ア ― [0][3] 【藍汁】

不溶性の藍の色素を還元して溶かした液。この液に浸して染める。藍液。

― [0][3] 【藍汁】

不溶性の藍の色素を還元して溶かした液。この液に浸して染める。藍液。

― [0][3] 【藍汁】

不溶性の藍の色素を還元して溶かした液。この液に浸して染める。藍液。

― [0][3] 【藍汁】

不溶性の藍の色素を還元して溶かした液。この液に浸して染める。藍液。

あい-ずみ【藍墨】🔗⭐🔉

あい-ずみ ア ― [0][2] 【藍墨】

墨の形に製した藍蝋(アイロウ)。青墨。

― [0][2] 【藍墨】

墨の形に製した藍蝋(アイロウ)。青墨。

― [0][2] 【藍墨】

墨の形に製した藍蝋(アイロウ)。青墨。

― [0][2] 【藍墨】

墨の形に製した藍蝋(アイロウ)。青墨。

あいずみ【藍住】🔗⭐🔉

あいずみ ア ズミ 【藍住】

徳島県北東部,板野郡の町。徳島市と鳴門市の間に位置し,明治中期まで阿波藍の産地。

ズミ 【藍住】

徳島県北東部,板野郡の町。徳島市と鳴門市の間に位置し,明治中期まで阿波藍の産地。

ズミ 【藍住】

徳島県北東部,板野郡の町。徳島市と鳴門市の間に位置し,明治中期まで阿波藍の産地。

ズミ 【藍住】

徳島県北東部,板野郡の町。徳島市と鳴門市の間に位置し,明治中期まで阿波藍の産地。

あい-ずり【藍摺り】🔗⭐🔉

あい-ずり ア ― [0] 【藍摺り】

(1)布または紙に,藍の葉を摺りつけて模様を付ける染め方。あおくさずり。あおずり。

(2)「藍絵(アイエ){(1)}」に同じ。

― [0] 【藍摺り】

(1)布または紙に,藍の葉を摺りつけて模様を付ける染め方。あおくさずり。あおずり。

(2)「藍絵(アイエ){(1)}」に同じ。

― [0] 【藍摺り】

(1)布または紙に,藍の葉を摺りつけて模様を付ける染め方。あおくさずり。あおずり。

(2)「藍絵(アイエ){(1)}」に同じ。

― [0] 【藍摺り】

(1)布または紙に,藍の葉を摺りつけて模様を付ける染め方。あおくさずり。あおずり。

(2)「藍絵(アイエ){(1)}」に同じ。

あい-ぞめ【藍染(め)】🔗⭐🔉

あい-ぞめ ア ― [0] 【藍染(め)】

藍からとった色素で染めること。また,染めたもの。藍の葉を発酵させて色素インジゴを水溶性とする。この溶液に糸などを浸した後空気にさらすと,酸化して藍色に発色する。この液に繰り返し浸すことによって濃色とする。

→建染(タテゾ)め染料

― [0] 【藍染(め)】

藍からとった色素で染めること。また,染めたもの。藍の葉を発酵させて色素インジゴを水溶性とする。この溶液に糸などを浸した後空気にさらすと,酸化して藍色に発色する。この液に繰り返し浸すことによって濃色とする。

→建染(タテゾ)め染料

― [0] 【藍染(め)】

藍からとった色素で染めること。また,染めたもの。藍の葉を発酵させて色素インジゴを水溶性とする。この溶液に糸などを浸した後空気にさらすと,酸化して藍色に発色する。この液に繰り返し浸すことによって濃色とする。

→建染(タテゾ)め染料

― [0] 【藍染(め)】

藍からとった色素で染めること。また,染めたもの。藍の葉を発酵させて色素インジゴを水溶性とする。この溶液に糸などを浸した後空気にさらすと,酸化して藍色に発色する。この液に繰り返し浸すことによって濃色とする。

→建染(タテゾ)め染料

あいぞめ-や【藍染(め)屋】🔗⭐🔉

あいぞめ-や ア ― [0] 【藍染(め)屋】

藍染めを業とする者。青屋。紺屋。藍屋。

― [0] 【藍染(め)屋】

藍染めを業とする者。青屋。紺屋。藍屋。

― [0] 【藍染(め)屋】

藍染めを業とする者。青屋。紺屋。藍屋。

― [0] 【藍染(め)屋】

藍染めを業とする者。青屋。紺屋。藍屋。

あい-そめつけ【藍染(め)付け】🔗⭐🔉

あい-そめつけ ア ― [3][4] 【藍染(め)付け】

⇒染(ソ)め付(ツ)け(2)(3)

― [3][4] 【藍染(め)付け】

⇒染(ソ)め付(ツ)け(2)(3)

― [3][4] 【藍染(め)付け】

⇒染(ソ)め付(ツ)け(2)(3)

― [3][4] 【藍染(め)付け】

⇒染(ソ)め付(ツ)け(2)(3)

あい-たけ【藍茸】🔗⭐🔉

あい-たけ ア ― [0][2] 【藍茸】

(1)ハラタケ目の食用きのこ。かさの上面は藍緑色。夏から秋に,雑木林に生ずる。アオハツ。ナツアイタケ。

(2)ハツタケの異名。

― [0][2] 【藍茸】

(1)ハラタケ目の食用きのこ。かさの上面は藍緑色。夏から秋に,雑木林に生ずる。アオハツ。ナツアイタケ。

(2)ハツタケの異名。

― [0][2] 【藍茸】

(1)ハラタケ目の食用きのこ。かさの上面は藍緑色。夏から秋に,雑木林に生ずる。アオハツ。ナツアイタケ。

(2)ハツタケの異名。

― [0][2] 【藍茸】

(1)ハラタケ目の食用きのこ。かさの上面は藍緑色。夏から秋に,雑木林に生ずる。アオハツ。ナツアイタケ。

(2)ハツタケの異名。

あい-たで【藍蓼】🔗⭐🔉

あい-たで ア ― [0] 【藍蓼】

ヤナギタデの栽培品種。高さ1メートルに達する。葉・幼苗には辛みがあり,刺身のつまにする。

― [0] 【藍蓼】

ヤナギタデの栽培品種。高さ1メートルに達する。葉・幼苗には辛みがあり,刺身のつまにする。

― [0] 【藍蓼】

ヤナギタデの栽培品種。高さ1メートルに達する。葉・幼苗には辛みがあり,刺身のつまにする。

― [0] 【藍蓼】

ヤナギタデの栽培品種。高さ1メートルに達する。葉・幼苗には辛みがあり,刺身のつまにする。

あい-だて【藍建て】🔗⭐🔉

あい-だて ア ― [0] 【藍建て】

藍染めで,水に溶解しない藍の色素を,還元して水に溶かすこと。発酵によるものと還元剤によるものがある。

→建染め染料

― [0] 【藍建て】

藍染めで,水に溶解しない藍の色素を,還元して水に溶かすこと。発酵によるものと還元剤によるものがある。

→建染め染料

― [0] 【藍建て】

藍染めで,水に溶解しない藍の色素を,還元して水に溶かすこと。発酵によるものと還元剤によるものがある。

→建染め染料

― [0] 【藍建て】

藍染めで,水に溶解しない藍の色素を,還元して水に溶かすこと。発酵によるものと還元剤によるものがある。

→建染め染料

あい-なめし【藍鞣・藍韋】🔗⭐🔉

あい-なめし ア ― [3] 【藍鞣・藍韋】

「藍革(アイカワ)」に同じ。

― [3] 【藍鞣・藍韋】

「藍革(アイカワ)」に同じ。

― [3] 【藍鞣・藍韋】

「藍革(アイカワ)」に同じ。

― [3] 【藍鞣・藍韋】

「藍革(アイカワ)」に同じ。

あい-ねずみ【藍鼠】🔗⭐🔉

あい-ねずみ ア ― [3] 【藍鼠】

藍色を帯びた鼠色。あいねず。

― [3] 【藍鼠】

藍色を帯びた鼠色。あいねず。

― [3] 【藍鼠】

藍色を帯びた鼠色。あいねず。

― [3] 【藍鼠】

藍色を帯びた鼠色。あいねず。

あい-ばな【藍花】🔗⭐🔉

あい-ばな ア ― [1] 【藍花】

(1)藍瓶(アイガメ)の中で藍が十分に発酵したとき,液の表面に浮かぶ藍色の泡。また,それを取り出して乾燥したもの。液は飴色となる。

(2)ツユクサの異名。

― [1] 【藍花】

(1)藍瓶(アイガメ)の中で藍が十分に発酵したとき,液の表面に浮かぶ藍色の泡。また,それを取り出して乾燥したもの。液は飴色となる。

(2)ツユクサの異名。

― [1] 【藍花】

(1)藍瓶(アイガメ)の中で藍が十分に発酵したとき,液の表面に浮かぶ藍色の泡。また,それを取り出して乾燥したもの。液は飴色となる。

(2)ツユクサの異名。

― [1] 【藍花】

(1)藍瓶(アイガメ)の中で藍が十分に発酵したとき,液の表面に浮かぶ藍色の泡。また,それを取り出して乾燥したもの。液は飴色となる。

(2)ツユクサの異名。

あい-ぼう【藍棒】🔗⭐🔉

あい-ぼう ア バウ [0][2] 【藍棒】

「藍蝋(アイロウ)」に同じ。

バウ [0][2] 【藍棒】

「藍蝋(アイロウ)」に同じ。

バウ [0][2] 【藍棒】

「藍蝋(アイロウ)」に同じ。

バウ [0][2] 【藍棒】

「藍蝋(アイロウ)」に同じ。

あい-みどろ【藍水泥】🔗⭐🔉

あい-みどろ ア ― [3] 【藍水泥】

ユレモの別名。

― [3] 【藍水泥】

ユレモの別名。

― [3] 【藍水泥】

ユレモの別名。

― [3] 【藍水泥】

ユレモの別名。

あい-みるちゃ【藍海松茶】🔗⭐🔉

あい-みるちゃ ア ― [4][3] 【藍海松茶】

染め色の名。藍色がかった海松茶色。青みがかった暗い茶色。

― [4][3] 【藍海松茶】

染め色の名。藍色がかった海松茶色。青みがかった暗い茶色。

― [4][3] 【藍海松茶】

染め色の名。藍色がかった海松茶色。青みがかった暗い茶色。

― [4][3] 【藍海松茶】

染め色の名。藍色がかった海松茶色。青みがかった暗い茶色。

あい-や【藍屋】🔗⭐🔉

あい-や ア ― [2][0] 【藍屋】

「藍染め屋」に同じ。

― [2][0] 【藍屋】

「藍染め屋」に同じ。

― [2][0] 【藍屋】

「藍染め屋」に同じ。

― [2][0] 【藍屋】

「藍染め屋」に同じ。

あい-やき【藍焼き】🔗⭐🔉

あい-やき ア ― [0] 【藍焼き】

「青焼き」に同じ。

― [0] 【藍焼き】

「青焼き」に同じ。

― [0] 【藍焼き】

「青焼き」に同じ。

― [0] 【藍焼き】

「青焼き」に同じ。

あい-やく【藍役】🔗⭐🔉

あい-やく ア ― 【藍役】

中世,農民の栽培する藍に課せられた税。

― 【藍役】

中世,農民の栽培する藍に課せられた税。

― 【藍役】

中世,農民の栽培する藍に課せられた税。

― 【藍役】

中世,農民の栽培する藍に課せられた税。

あい-ろう【藍蝋】🔗⭐🔉

あい-ろう ア ラフ [0][2] 【藍蝋】

藍染めの布を苛性(カセイ)ソーダなどを加えた液で煮出して藍を回収し,煮詰めて棒状にしたもの。また,藍瓶(アイガメ)に浮いた泡を固めて棒状にしたもの。絵の具とする。藍棒。

ラフ [0][2] 【藍蝋】

藍染めの布を苛性(カセイ)ソーダなどを加えた液で煮出して藍を回収し,煮詰めて棒状にしたもの。また,藍瓶(アイガメ)に浮いた泡を固めて棒状にしたもの。絵の具とする。藍棒。

ラフ [0][2] 【藍蝋】

藍染めの布を苛性(カセイ)ソーダなどを加えた液で煮出して藍を回収し,煮詰めて棒状にしたもの。また,藍瓶(アイガメ)に浮いた泡を固めて棒状にしたもの。絵の具とする。藍棒。

ラフ [0][2] 【藍蝋】

藍染めの布を苛性(カセイ)ソーダなどを加えた液で煮出して藍を回収し,煮詰めて棒状にしたもの。また,藍瓶(アイガメ)に浮いた泡を固めて棒状にしたもの。絵の具とする。藍棒。

らんい-しゃ【藍衣社】🔗⭐🔉

らんい-しゃ 【藍衣社】

中国,民国時代の政治秘密結社。蒋介石のもと黄埔(コウホ)軍官学校出身者を中心に1931年成立,反共活動を行い,蒋の国民党支配を支えた。

らんし-しょく【藍紫色】🔗⭐🔉

らんし-しょく [3] 【藍紫色】

藍色(アイイロ)を帯びた紫色。

らんじゅ-ほうしょう【藍綬褒章】🔗⭐🔉

らんじゅ-ほうしょう ―ホウシヤウ [4] 【藍綬褒章】

褒章の一。公衆の利益に寄与した者,または公共の事務に尽くした者に藍(アイ)色の綬の記章とともに授与される。

らんしょう-せき【藍晶石】🔗⭐🔉

らんしょう-せき ランシヤウ― [3] 【藍晶石】

アルミニウムのケイ酸塩鉱物の一。三斜晶系。板状または端の欠けた長柱状。青色で,ときに緑・灰白色,ガラス光沢がある。方向によって硬度が異なるので二硬石ともいう。

らん-しょく【藍色】🔗⭐🔉

らん-しょく [0] 【藍色】

あいいろ。

らんせい-しょく【藍青色】🔗⭐🔉

らんせい-しょく [3] 【藍青色】

藍色(アイイロ)を帯びた青色。

らんせん-せき【藍閃石】🔗⭐🔉

らんせん-せき [3] 【藍閃石】

角閃石類の一。ナトリウム・マグネシウム・アルミニウムのケイ酸塩鉱物で単斜晶系。灰青または青紫色でガラス光沢がある。

らんせんせき-へんがん【藍閃石片岩】🔗⭐🔉

らんせんせき-へんがん [7] 【藍閃石片岩】

石英・長石のほかに藍閃石などを多く含む結晶片岩。藍閃片岩。青色片岩。

らんせん-へんせいさよう【藍閃変成作用】🔗⭐🔉

らんせん-へんせいさよう [9] 【藍閃変成作用】

藍閃石片岩を生ずる高圧・低温型の広域変成作用。神居古潭(カムイコタン)変成帯・三郡変成帯などがこれにあたる。

らんそう-るい【藍藻類】🔗⭐🔉

らんそう-るい ランサウ― [3] 【藍藻類】

下等な藻類の一群。細胞膜を有するが細胞核の構造はなく,核の要素となる物質は細胞質の中心部に溶け込んでいて,その周辺部分には同化色素その他の色素が含まれている。単細胞のもの,糸状体になるもの,群体を形成するものなどがあり,プランクトンや底生生物もある。

らん-てっこう【藍鉄鉱】🔗⭐🔉

らん-てっこう ―テツクワウ [3] 【藍鉄鉱】

鉄の含水リン酸塩鉱物。単斜晶系。柱状結晶のほか,団塊状などさまざまな形を示す。無色透明。空気中では藍青色に変わる。金属鉱床やペグマタイトの酸化帯,粘土中の有機物の周囲などに産出。

らんでん【藍田】🔗⭐🔉

らんでん 【藍田】

中国,陝西省南部の県。古代,長安の京兆(ケイチヨウ)に属した。東方の藍田山から美玉を産したことで知られる。

らんでん=玉(ギヨク)を生ず🔗⭐🔉

――玉(ギヨク)を生ず

〔呉志(諸葛恪伝注)〕

立派な家柄からは優れた子が生まれること。

らんでん-げんじん【藍田原人】🔗⭐🔉

らんでん-げんじん [5] 【藍田原人】

1963年,64年に藍田で発見された化石人類。北京原人より原始的な原人。

らん-どうこう【藍銅鉱】🔗⭐🔉

らん-どうこう ―ドウクワウ [3] 【藍銅鉱】

水酸化銅および炭酸銅からなる鉱物。単斜晶系。柱状あるいは板状結晶形のほか,塊状・葡萄状。藍青色で透明,ガラス光沢がある。容易に孔雀石に変わる。銅鉱床の酸化帯に産する。古来,青色の顔料として用いられた。

らんびに-おん【藍毘尼園】🔗⭐🔉

らんびに-おん ―ヲン 【藍毘尼園】

〔梵 Lumbin 〕

釈迦の誕生の聖地。釈迦族が建てた迦毘羅(カビラ)衛の林苑。ネパール王国中部,インド国境に近いタライ付近。ルンビニ園。

〕

釈迦の誕生の聖地。釈迦族が建てた迦毘羅(カビラ)衛の林苑。ネパール王国中部,インド国境に近いタライ付近。ルンビニ園。

〕

釈迦の誕生の聖地。釈迦族が建てた迦毘羅(カビラ)衛の林苑。ネパール王国中部,インド国境に近いタライ付近。ルンビニ園。

〕

釈迦の誕生の聖地。釈迦族が建てた迦毘羅(カビラ)衛の林苑。ネパール王国中部,インド国境に近いタライ付近。ルンビニ園。

らん-ぺき【藍碧】🔗⭐🔉

らん-ぺき [0] 【藍碧】

青みの強い緑色。あおみどり。「―なる青雲の海/即興詩人(鴎外)」

らん-ぽん【藍本】🔗⭐🔉

らん-ぽん [0] 【藍本】

(1)絵の下書き。

(2)刊本や写本のよりどころとなった本。原本。

広辞苑+大辞林に「藍」で始まるの検索結果。

②1からとった染料。また、それで染めた色。青より濃く、紺より淡い。あいいろ。

Munsell color system: 2PB3/5

③〔化〕

②1からとった染料。また、それで染めた色。青より濃く、紺より淡い。あいいろ。

Munsell color system: 2PB3/5

③〔化〕