複数辞典一括検索+![]()

![]()

いん [1] 【引】🔗⭐🔉

いん [1] 【引】

(1)漢文文体の一。本文を引き出す短い序。

(2)俳諧で,本文の前におかれる句や短文。

いん [1] 【印】🔗⭐🔉

いん [1] 【印】

(1)木・竹・象牙(ゾウゲ)・水牛の角・石・玉・水晶・金属などに文字を彫刻し,個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押し,証明とするもの。印章。印形(インギヨウ)。判。印判。はんこ。印鑑。

(2)文書類に押された印影。「課長の―をもらう」「捨て―」

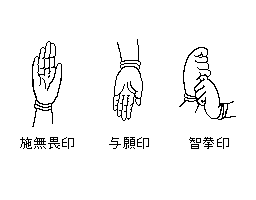

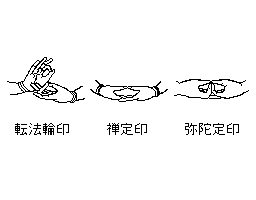

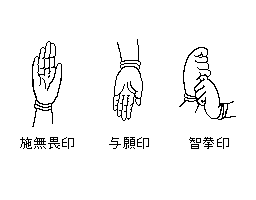

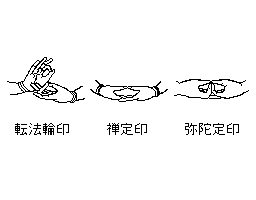

(3)〔仏〕 指を種々の形に折り曲げて,仏や菩薩(ボサツ)の悟りや力を象徴的に表すもの。手にする道具で示すこともある。特に,密教で重視する。印相。印契(インゲイ)。「―を結ぶ」

(4)忍者が術を行うときに指を組み合わせること。

印(3)=1

[図]

印(3)=2

[図]

印(3)=2

[図]

[図]

[図]

印(3)=2

[図]

印(3)=2

[図]

[図]

いん [1] 【因】🔗⭐🔉

いん  ン [1] 【員】🔗⭐🔉

ン [1] 【員】🔗⭐🔉

いん  ン [1] 【員】

(1)人の数。人かず。「同志の―に列する」

(2)名詞の下に付いて接尾語的に用いられ,その役や係の人の意を表す。「検査―」「係―」

ン [1] 【員】

(1)人の数。人かず。「同志の―に列する」

(2)名詞の下に付いて接尾語的に用いられ,その役や係の人の意を表す。「検査―」「係―」

ン [1] 【員】

(1)人の数。人かず。「同志の―に列する」

(2)名詞の下に付いて接尾語的に用いられ,その役や係の人の意を表す。「検査―」「係―」

ン [1] 【員】

(1)人の数。人かず。「同志の―に列する」

(2)名詞の下に付いて接尾語的に用いられ,その役や係の人の意を表す。「検査―」「係―」

――に備(ソナ)わるのみ🔗⭐🔉

――に備(ソナ)わるのみ

〔史記(申屠嘉伝)〕

その職や地位の員数にはいっているだけで,何の役にも立たない,あるいは,実権がない。

いん  ン [1] 【院】🔗⭐🔉

ン [1] 【院】🔗⭐🔉

いん  ン [1] 【院】

■一■ (名)

〔周囲を高い垣で囲まれた大きな建築物の意〕

(1)上皇・法皇・女院の御所。「―に参る」

(2)上皇・法皇・女院のこと。「―の仰せ」

■二■ (接尾)

(1)官庁などの国家機関や学校・病院など公共の建物の名に付ける。「人事―」「養老―」「施薬(セヤク)―」

(2)寺またはその中の一つの建物,付属する塔頭(タツチユウ)などの名に付ける。「三千―」

(3)上皇・法皇・女院などの諡号(シゴウ)に付ける。「後白河―」「後鳥羽―」

(4)〔仏〕 中世以降,大名など身分ある死者の戒名に付ける。院号。近代では庶民も付けるようになった。

ン [1] 【院】

■一■ (名)

〔周囲を高い垣で囲まれた大きな建築物の意〕

(1)上皇・法皇・女院の御所。「―に参る」

(2)上皇・法皇・女院のこと。「―の仰せ」

■二■ (接尾)

(1)官庁などの国家機関や学校・病院など公共の建物の名に付ける。「人事―」「養老―」「施薬(セヤク)―」

(2)寺またはその中の一つの建物,付属する塔頭(タツチユウ)などの名に付ける。「三千―」

(3)上皇・法皇・女院などの諡号(シゴウ)に付ける。「後白河―」「後鳥羽―」

(4)〔仏〕 中世以降,大名など身分ある死者の戒名に付ける。院号。近代では庶民も付けるようになった。

ン [1] 【院】

■一■ (名)

〔周囲を高い垣で囲まれた大きな建築物の意〕

(1)上皇・法皇・女院の御所。「―に参る」

(2)上皇・法皇・女院のこと。「―の仰せ」

■二■ (接尾)

(1)官庁などの国家機関や学校・病院など公共の建物の名に付ける。「人事―」「養老―」「施薬(セヤク)―」

(2)寺またはその中の一つの建物,付属する塔頭(タツチユウ)などの名に付ける。「三千―」

(3)上皇・法皇・女院などの諡号(シゴウ)に付ける。「後白河―」「後鳥羽―」

(4)〔仏〕 中世以降,大名など身分ある死者の戒名に付ける。院号。近代では庶民も付けるようになった。

ン [1] 【院】

■一■ (名)

〔周囲を高い垣で囲まれた大きな建築物の意〕

(1)上皇・法皇・女院の御所。「―に参る」

(2)上皇・法皇・女院のこと。「―の仰せ」

■二■ (接尾)

(1)官庁などの国家機関や学校・病院など公共の建物の名に付ける。「人事―」「養老―」「施薬(セヤク)―」

(2)寺またはその中の一つの建物,付属する塔頭(タツチユウ)などの名に付ける。「三千―」

(3)上皇・法皇・女院などの諡号(シゴウ)に付ける。「後白河―」「後鳥羽―」

(4)〔仏〕 中世以降,大名など身分ある死者の戒名に付ける。院号。近代では庶民も付けるようになった。

大辞林 ページ 139112。