複数辞典一括検索+![]()

![]()

かけ-も・つ [0][3] 【掛(け)持つ】 (動タ五[四])🔗⭐🔉

かけ-も・つ [0][3] 【掛(け)持つ】 (動タ五[四])

二つ以上の仕事や役などを兼ねて行う。兼任する。兼務する。

かけ-もの [2] 【掛(け)物】🔗⭐🔉

かけ-もの [2] 【掛(け)物】

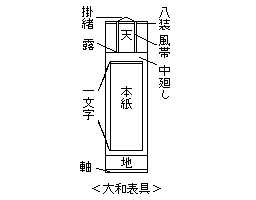

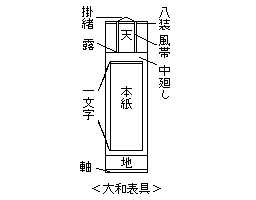

(1)裂(キレ)や和紙で軸物に表装し,床の間や壁などにかけるように作った書や画。掛け字。掛け軸。軸物。

(2)砂糖や砂糖蜜をかけた菓子。

掛け物(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

かけもの-かけ [4] 【掛(け)物掛け】🔗⭐🔉

かけもの-かけ [4] 【掛(け)物掛け】

「掛け竿(ザオ){(2)}」に同じ。

かけ-もの [2] 【賭け物・懸(け)物】🔗⭐🔉

かけ-もの [2] 【賭け物・懸(け)物】

勝負事にかける金銭や品物。賭け禄。

かけもの-じょう ―ジヤウ 【懸物状】🔗⭐🔉

かけもの-じょう ―ジヤウ 【懸物状】

鎌倉・室町時代,武家の所領相論に関して,原告と被告が奉行所に提出した文書。敗訴の場合は争っている所領の一部を相手方に引き渡す旨を書いた誓約の文書。

かげ-もん [2] 【陰紋】🔗⭐🔉

かげ-もん [2] 【陰紋】

紋の表し方の名。輪郭線だけで表すもの。略礼装に用いる。

→日向(ヒナタ)紋

かけ-や [2] 【掛(け)矢】🔗⭐🔉

かけ-や [2] 【掛(け)矢】

樫(カシ)などで作った大形の槌(ツチ)。杭(クイ)などを打ち込むときや,物を打ち壊したりするのに用いる。

かけ-や 【掛屋・懸屋】🔗⭐🔉

かけ-や 【掛屋・懸屋】

江戸時代,幕府・諸藩の蔵屋敷に出入りして,蔵物の処理や代金の出納に当たり,また金銭の融通や両替をした御用商人。

かげ-やま [0] 【陰山】🔗⭐🔉

かげ-やま [0] 【陰山】

日陰になっている山。

かげやま 【景山】🔗⭐🔉

かげやま 【景山】

姓氏の一。

かげやま-ひでこ 【景山英子】🔗⭐🔉

かげやま-ひでこ 【景山英子】

⇒福田(フクダ)英子

かけ-や・る 【掛け破る】 (動ラ四)🔗⭐🔉

かけ-や・る 【掛け破る】 (動ラ四)

衣服などを物にひっかけてやぶる。「狩衣は―・りなどして/枕草子 144」

か-げゆ 【勘解由】🔗⭐🔉

か-げゆ 【勘解由】

「勘解由使」の略。

かげゆ-し 【勘解由使】🔗⭐🔉

かげゆ-し 【勘解由使】

平安初期,主に国司交代の際,事務引き継ぎを監督するために置かれた令外(リヨウゲ)の官。新任者が前任者に交付する解由状を審査した。

大辞林 ページ 141007。