複数辞典一括検索+![]()

![]()

けい-は 【慶派】🔗⭐🔉

けい-は 【慶派】

仏師の系統の一。平安末期に始まる。運慶・快慶など慶の字を用い,鎌倉時代には院派(インパ)・円派を圧して勢い盛んであった。七条仏所を形成し,江戸時代に至る。

→院派

けい-ば [0] 【競馬】🔗⭐🔉

けい-ば [0] 【競馬】

(1)競走馬に一定の距離を走らせ順位を競う競技。また,その勝馬や着順などを当てる賭け。競馬法による競馬では,前もって馬券(勝馬投票券)を発売し,的中した者には配当金が支払われる。「―場」

(2)「競馬香」に同じ。「千本の蘭鉢・―の香箱/評判記・難波の顔」

(3)「競(クラ)べ馬(ウマ)」に同じ。[季]夏。

けいば-ぐみ 【競馬組】🔗⭐🔉

けいば-ぐみ 【競馬組】

平安時代,賀茂の祭などの競馬に出場した組の人。

けいば-こう ―カウ [0] 【競馬香】🔗⭐🔉

けいば-こう ―カウ [0] 【競馬香】

組香の一。賀茂の競(クラ)べ馬を題材にした盤物。二方に分かれ,四種の香木一〇 (チユウ)を

(チユウ)を (タ)き,聞き当てた人の数に従って盤上の人形を進ませる。人形が早く決勝点を通過した方を勝ちとする。一

(タ)き,聞き当てた人の数に従って盤上の人形を進ませる。人形が早く決勝点を通過した方を勝ちとする。一 開きで聞く。

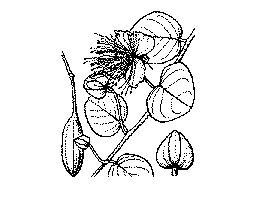

競馬香

開きで聞く。

競馬香

[図]

[図]

(チユウ)を

(チユウ)を (タ)き,聞き当てた人の数に従って盤上の人形を進ませる。人形が早く決勝点を通過した方を勝ちとする。一

(タ)き,聞き当てた人の数に従って盤上の人形を進ませる。人形が早く決勝点を通過した方を勝ちとする。一 開きで聞く。

競馬香

開きで聞く。

競馬香

[図]

[図]

けいば-ほう ―ハフ 【競馬法】🔗⭐🔉

けいば-ほう ―ハフ 【競馬法】

国営の中央競馬および地方公共団体の行う地方競馬(公営競馬)について,その運営や投票方法などについて規定する法律。1948年(昭和23)制定。

げい-は [1] 【鯨波・鯢波】🔗⭐🔉

げい-は [1] 【鯨波・鯢波】

(1)大波。鯨浪。

(2)戦場であげる,ときの声。「敵の軍勢が戦を挑む―の第一声であつたのだ/思出の記(蘆花)」

ケイパー [1]  caper

caper 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ケイパー [1]  caper

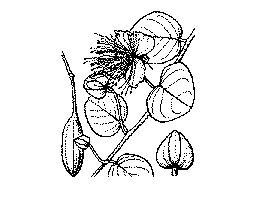

caper フウチョウソウ科の落葉低木。南ヨーロッパ原産。高さ1メートルほどで,春から夏に,多数の紫色の雄しべをもつ白い花が咲く。つぼみはピクルスにすると独特の風味があり,香料などに用いられる。ケッパー。

ケイパー

フウチョウソウ科の落葉低木。南ヨーロッパ原産。高さ1メートルほどで,春から夏に,多数の紫色の雄しべをもつ白い花が咲く。つぼみはピクルスにすると独特の風味があり,香料などに用いられる。ケッパー。

ケイパー

[図]

[図]

caper

caper フウチョウソウ科の落葉低木。南ヨーロッパ原産。高さ1メートルほどで,春から夏に,多数の紫色の雄しべをもつ白い花が咲く。つぼみはピクルスにすると独特の風味があり,香料などに用いられる。ケッパー。

ケイパー

フウチョウソウ科の落葉低木。南ヨーロッパ原産。高さ1メートルほどで,春から夏に,多数の紫色の雄しべをもつ白い花が咲く。つぼみはピクルスにすると独特の風味があり,香料などに用いられる。ケッパー。

ケイパー

[図]

[図]

大辞林 ページ 143304。