複数辞典一括検索+![]()

![]()

げき-ぶん [0] 【檄文】🔗⭐🔉

げき-ぶん [0] 【檄文】

檄を書いた文章。檄。

げき-ぶんがく [3] 【劇文学】🔗⭐🔉

げき-ぶんがく [3] 【劇文学】

戯曲の形式によって書かれた文学。また,戯曲を文学として着目した場合の称。

げき-へん [0] 【激変・劇変】 (名)スル🔗⭐🔉

げき-へん [0] 【激変・劇変】 (名)スル

急激に変化すること。普通,悪くなる場合に用いる。「天候が―する」

げき-む [1] 【激務・劇務】🔗⭐🔉

げき-む [1] 【激務・劇務】

非常に忙しいつとめ。激しい仕事。「―に倒れる」「―に耐える」

げき-めつ [0] 【撃滅】 (名)スル🔗⭐🔉

げき-めつ [0] 【撃滅】 (名)スル

攻撃して滅ぼすこと。「唯一戦に之を―せんものと/此一戦(広徳)」

げき-やく [0] 【劇薬】🔗⭐🔉

げき-やく [0] 【劇薬】

激しい薬理作用をもち,使用量をあやまると生命にかかわる薬物。厚生大臣により指定される。

→毒薬

げ-ぎょ 【下御】🔗⭐🔉

げ-ぎょ 【下御】

天皇や三后が乗り物から降りることを敬っていう語。「常のごとく―なりて/建武年中行事」

げ-ぎょ [1] 【懸魚】🔗⭐🔉

げ-ぎょ [1] 【懸魚】

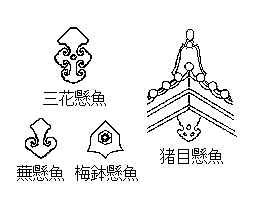

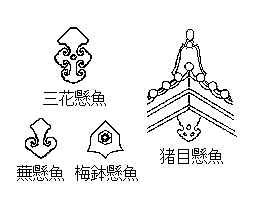

屋根の破風に取りつけて,棟木(ムナギ)や桁(ケタ)の木口を隠す装飾。破風の拝み(=合掌の合わせ目)の部分にあるものを本(オモ)懸魚,左右の下部のものを降(クダリ)懸魚または桁隠し懸魚という。また,その形によって猪目(イノメ)懸魚・蕪(カブラ)懸魚・梅鉢懸魚などがある。

懸魚

[図]

[図]

[図]

[図]

け-きょう ―ケウ [0] 【化教】🔗⭐🔉

け-きょう ―ケウ [0] 【化教】

律宗で,衆生(シユジヨウ)をその精神的素質に応じて教化する教え。制教の説く戒律に対し,定(ジヨウ)と慧(エ)をいう。

⇔制教

け-ぎょう ―ギヤウ [0] 【加行】🔗⭐🔉

け-ぎょう ―ギヤウ [0] 【加行】

〔仏〕 中心的な修行の準備段階として行われる修行。多くは密教で灌頂(カンジヨウ)などの前段階の修行を言う。

→四度加行

げ-きょう ―ケウ [0][1] 【外教】🔗⭐🔉

げ-きょう ―ケウ [0][1] 【外教】

仏教で,仏教以外の教え。

⇔内教

げ-ぎょう ―ギヤウ [0] 【夏行】🔗⭐🔉

げ-ぎょう ―ギヤウ [0] 【夏行】

「夏安居(ゲアンゴ)」に同じ。[季]夏。《一貫目うつし身減りし―かな/青木月斗》

大辞林 ページ 143349。