複数辞典一括検索+![]()

![]()

じゃ-まん [0] 【邪慢】🔗⭐🔉

じゃ-まん [0] 【邪慢】

〔仏〕 徳がないのに,あるといってたかぶっている心。

しゃ-み [1] 【三味】🔗⭐🔉

しゃ-み [1] 【三味】

「三味線」の略。「―の音(ネ)」

しゃ-み [1] 【舎密】🔗⭐🔉

しゃ-み [1] 【舎密】

⇒セイミ

しゃみ [1] 【沙弥】🔗⭐🔉

しゃみ [1] 【沙弥】

〔仏〕

〔梵  r

r ma

ma era〕

(1)仏門に入り十戒を受け,正式の僧となるための具足戒を受けるために修行している七歳以上,二〇歳未満の男の僧。息慈。息悪。

(2)剃髪して僧形にありながら,妻帯して世俗の生活をしている者。

era〕

(1)仏門に入り十戒を受け,正式の僧となるための具足戒を受けるために修行している七歳以上,二〇歳未満の男の僧。息慈。息悪。

(2)剃髪して僧形にありながら,妻帯して世俗の生活をしている者。

r

r ma

ma era〕

(1)仏門に入り十戒を受け,正式の僧となるための具足戒を受けるために修行している七歳以上,二〇歳未満の男の僧。息慈。息悪。

(2)剃髪して僧形にありながら,妻帯して世俗の生活をしている者。

era〕

(1)仏門に入り十戒を受け,正式の僧となるための具足戒を受けるために修行している七歳以上,二〇歳未満の男の僧。息慈。息悪。

(2)剃髪して僧形にありながら,妻帯して世俗の生活をしている者。

――から長老にはなれぬ🔗⭐🔉

――から長老にはなれぬ

物事には順序があり,一足飛びに出世することはないことのたとえ。

しゃみ-かっしき [3] 【沙弥喝食】🔗⭐🔉

しゃみ-かっしき [3] 【沙弥喝食】

禅宗の寺院で,食事の時に食物の名を唱え,給仕をする少年。沙喝(シヤカツ)。喝食(カツシキ)。

しゃみ-に [2] 【沙弥尼】🔗⭐🔉

しゃみ-に [2] 【沙弥尼】

女性の沙弥。

しゃみ-の-じっかい [1] 【沙弥の十戒】🔗⭐🔉

しゃみ-の-じっかい [1] 【沙弥の十戒】

⇒十戒(ジツカイ)(1)

じゃみ [1]🔗⭐🔉

じゃみ [1]

〔動詞「じゃみる」の名詞化〕

(1)事が途中でだめになること。おじゃん。

(2)釣りで,外道にあたる小さい魚。雑魚(ザコ)。

(3)小さいもの。若いもの。「いい年をして傾城の―をこふ/柳多留 30」

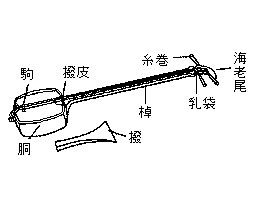

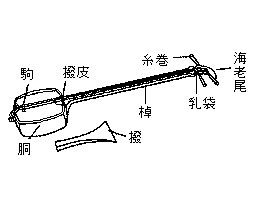

しゃみ-せん [0] 【三味線】🔗⭐🔉

しゃみ-せん [0] 【三味線】

(1)撥弦(ハツゲン)楽器の一。猫皮・犬皮を張った胴に棹(サオ)をつけ,三弦を張ったもの。撥(バチ)で奏する。棹の太さによって太棹・中棹・細棹があり,太棹は主に義太夫節,中棹は河東節・常磐津(トキワズ)節・清元節・新内節,細棹は長唄・小唄に用いられ,また太棹と中棹の中間のものが地歌に用いられる(地歌三味線)。主要な調弦法は,本調子・二上り・三下りの三種である。起源については諸説あるが,永禄年間(1558-1570)琉球の三線(サンシン)(蛇皮線)が大坂の堺に伝来し,琵琶法師によって改造されたという。さみせん。さみ。しゃみ。三弦。ぺんぺん。

(2)相手をまどわすためにとる言動。「困った風をしているが,いつもの―だろう」

三味線(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

大辞林 ページ 146077。