複数辞典一括検索+![]()

![]()

じゅ-ろう ―ラウ [0] 【入牢】 (名)スル🔗⭐🔉

じゅ-ろう ―ラウ [0] 【入牢】 (名)スル

⇒にゅうろう(入牢)

じゅ-ろう ―ラウ [0] 【寿老】🔗⭐🔉

じゅ-ろう ―ラウ [0] 【寿老】

命の長いこと。長寿の老人。

じゅろう-じん ―ラウ― [2] 【寿老人】🔗⭐🔉

じゅろう-じん ―ラウ― [2] 【寿老人】

七福神の一。長寿を授ける神。長頭で,鹿を連れ,巻物を先につけた杖(ツエ)を持つ。中国宋代の人物の偶像化ともいわれる。福禄寿との混同がある。南極老人。

しゅ-ろく [0] 【手録】 (名)スル🔗⭐🔉

しゅ-ろく [0] 【手録】 (名)スル

自分で記録すること。また,その記録。「これを―して玄沢大槻氏へ贈りぬ/蘭学事始」

ジュロン  Jurong

Jurong 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ジュロン  Jurong

Jurong シンガポール市南西部の臨海工業地区。東南アジア有数の工業団地がある。

シンガポール市南西部の臨海工業地区。東南アジア有数の工業団地がある。

Jurong

Jurong シンガポール市南西部の臨海工業地区。東南アジア有数の工業団地がある。

シンガポール市南西部の臨海工業地区。東南アジア有数の工業団地がある。

しゅ-わ [1] 【手話】🔗⭐🔉

しゅ-わ [1] 【手話】

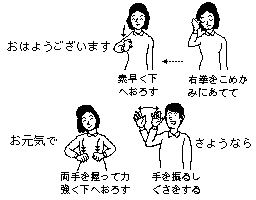

おもに聴覚障害者の間で用いられる身振りや手の動きによる意思伝達の方法。手指や腕で作られる形,およびその位置やその移動に加え,表情や唇の動きを総合して行われる。パリに世界最初の聾学校を設立したエペーにより体系化が行われ,日本では古河太四郎(1845-1907)らにより始められた。「―通訳」

→口話

手話

[図]

[図]

[図]

[図]

しゅわ-つうやくし [6] 【手話通訳士】🔗⭐🔉

しゅわ-つうやくし [6] 【手話通訳士】

手話の知識と技能を用いて,耳の聞こえない人と聞こえる人の意志疎通を仲立ちする者。厚生大臣が認定する資格。

しゅわ-ほう ―ハフ [0] 【手話法】🔗⭐🔉

しゅわ-ほう ―ハフ [0] 【手話法】

聴覚障害者に対する言語教育の一で,意思伝達の手段として手話を用いる方法。

シュワーベ-の-ほうそく ―ハフソク 【―の法則】🔗⭐🔉

シュワーベ-の-ほうそく ―ハフソク 【―の法則】

低所得層ほど所得から家賃に支出する割合が大であるという法則。ドイツのシュワーベ(H.Schwabe 1828-?)が発表。

しゅ-わおん [2] 【主和音】🔗⭐🔉

しゅ-わおん [2] 【主和音】

主音を根音とする三和音。音階の第一・三・五音を重ねた和音。

→三和音

じゅわ-き [2] 【受話器】🔗⭐🔉

じゅわ-き [2] 【受話器】

電話機・無線機で,電気信号を音声に変換する装置。レシーバー。

⇔送話器

大辞林 ページ 146364。