複数辞典一括検索+![]()

![]()

つく・ぶ 【噤ぶ】 (動バ四)🔗⭐🔉

つく・ぶ 【噤ぶ】 (動バ四)

口をとじる。つぐむ。「 忽(ニワカ)に口―・びて言ふこと能はず/日本書紀(天武十一訓)」

忽(ニワカ)に口―・びて言ふこと能はず/日本書紀(天武十一訓)」

忽(ニワカ)に口―・びて言ふこと能はず/日本書紀(天武十一訓)」

忽(ニワカ)に口―・びて言ふこと能はず/日本書紀(天武十一訓)」

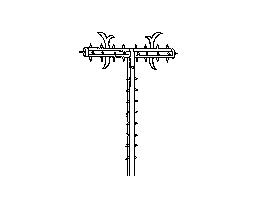

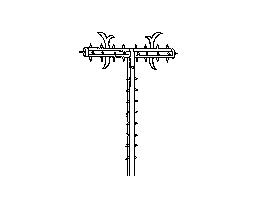

つく-ぼう ―バウ [0] 【突棒】🔗⭐🔉

つく-ぼう ―バウ [0] 【突棒】

主に江戸時代,罪人を捕らえるときに用いた捕り物道具の一。鉄釘を並べた T 字形の金具に2,3メートルの柄を付けたもの。

→刺股(サスマタ)

→袖搦(ソデガラ)み

突棒

[図]

[図]

[図]

[図]

つくま 【筑摩】🔗⭐🔉

つくま 【筑摩】

滋賀県坂田郡米原(マイハラ)町朝妻筑摩のこと。琵琶湖に臨む。筑摩神社がある。((歌枕))「おぼつかな―の神のためならばいくつか鍋の数はいるべき/後拾遺(雑五)」

つくま-まつり 【筑摩祭】🔗⭐🔉

つくま-まつり 【筑摩祭】

滋賀県米原町筑摩(御食津(ミケツ))神社の祭り。五月三日に行われる。かつては神輿(ミコシ)に従う女子が,関係を結んだ男子の数だけ鍋をかぶったというが,今は八人の少女が大きな張り子の鍋をかぶって行列に加わる。鍋祭。鍋冠祭。[季]夏。

つく-まい ―マヒ [0] 【突く舞・柱舞】🔗⭐🔉

つく-まい ―マヒ [0] 【突く舞・柱舞】

つく柱と称する高い柱を立て四方に張った綱上で曲芸を見せる行事。江戸期には下総布川(フカワ)のものが知られ,現在は茨城県竜ヶ崎市・千葉県野田市に残る。蜘蛛舞の一種。

つくみ 【津久見】🔗⭐🔉

つくみ 【津久見】

大分県南東部,豊後水道西岸の津久見湾に臨む市。石灰石を産し,セメント工場が立地。山地ではミカンを栽培。

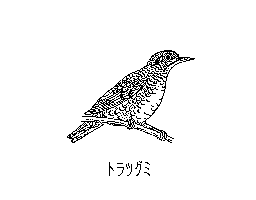

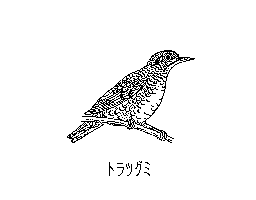

つぐみ [0] 【鶫】🔗⭐🔉

つぐみ [0] 【鶫】

(1)スズメ目ツグミ科の鳥。ムクドリほどの大きさで,背面は黒褐色,腹面は白地に多数の黒斑がある。日本には冬鳥として各地の低山地および平地に渡来する。鳥馬(チヨウマ)。[季]秋。

(2)スズメ目ヒタキ科ツグミ亜科の鳥の総称。

鶫(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

つぐ・む [2][0] 【噤む・鉗む】 (動マ五[四])🔗⭐🔉

つぐ・む [2][0] 【噤む・鉗む】 (動マ五[四])

〔古くは「つくむ」と清音〕

口をとじる。黙る。「固く口を―・む」

づくめ 【尽くめ】 (接尾)🔗⭐🔉

づくめ 【尽くめ】 (接尾)

⇒ずくめ(接尾)

大辞林 ページ 149698。