複数辞典一括検索+![]()

![]()

てい 【亭】🔗⭐🔉

てい 【亭】

■一■ [1] (名)

(1)あずまや。ちん。

(2)屋敷。住居。「御使に西八条の―に向かふ/平家 3」

(3)家のあるじ。亭主。「主の―,呼びて風呂へ入れ参らす/仮名草子・仁勢物語」

■二■ (接尾)

(1)料亭・寄席などの屋号に添える語。「末広―」

(2)雅人の居室・あずまや・楼などの号に添える語。「観月―」

(3)芸人・文人などの号に添える語。「古今―」「式―三馬」

てい [1] 【貞】🔗⭐🔉

てい [1] 【貞】

(1)節操を守り貫くこと。

(2)女性が操(ミサオ)を守ること。貞節。

てい 【悌】🔗⭐🔉

てい 【悌】

兄や年長者によく従うこと。また,兄弟の仲が良いこと。「兄は―に弟は敬し/仮名草子・浮世物語」

てい [1] 【艇】🔗⭐🔉

てい [1] 【艇】

小舟。はしけ。ボート。「湖に―を浮かべる」

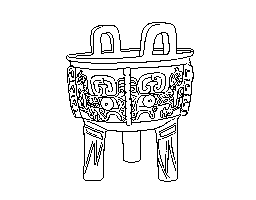

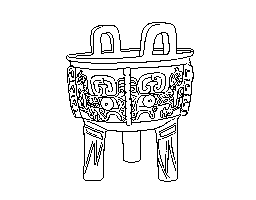

てい [1] 【鼎】🔗⭐🔉

てい [1] 【鼎】

古代中国の煮炊き用の器の一。一般に円形で三足,また長方形で四足,両耳があり,殷周時代の青銅製の祭器が有名。伝説に夏の禹(ウ)王が九鼎をつくり王位継承の宝器としたという。

→かなえ

鼎

[図]

[図]

[図]

[図]

てい [1] 【 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

てい [1] 【 】

中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。

】

中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。

】

中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。

】

中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。

てい 【鄭】🔗⭐🔉

てい 【鄭】

中国,春秋時代の諸侯国の一((前806-前375))。周の宣王の弟,桓公友を祖とする姫(キ)姓の国。子産が宰相のとき,国力は充実したが,その死後衰え,戦国時代の初めに韓に滅ぼされた。

てい (副)🔗⭐🔉

てい (副)

硬い物が当たって出る音を表す語。「栗原を通れば―と落つる栗あり/田植草紙」

大辞林 ページ 149887。