複数辞典一括検索+![]()

![]()

○末の露、本の雫すえのつゆもとのしずく🔗⭐🔉

○末の露、本の雫すえのつゆもとのしずく

(草木の葉末の露と、根もとにある雫。遅速はあるが、おそかれ早かれ消え果てるものだから)人の寿命に長短はあるが、いずれは死ぬというたとえ。

⇒すえ【末】

すえ‐の‐まつやま【末の松山】スヱ‥

①宮城県多賀城市にあったという山。(歌枕)

②岩手県二戸郡一戸町北部にある山。標高302メートル。貝などの化石が出土。

すえ‐の‐もの【末の者】スヱ‥

①身分の低い人。

②(→)御末衆おすえしゅうのこと。

すえ‐の‐よ【末の世】スヱ‥

①後世。源氏物語帚木「―にも聞きつたへて」

②晩年。源氏物語藤裏葉「残り少なくなりゆく―に」

③道徳がすたれて人情の浮薄となった世。まっせ。末法。源氏物語若紫「いとむつかしき日の本の―に生れ給へらむ」

すえ‐ば【末葉】スヱ‥

①草木の先の方に生じた葉。うらば。詞花和歌集雑「―の露のありがたの世や」↔本葉もとは。

②子孫。末孫。まつよう。浄瑠璃、曾我五人兄弟「天の帝の―の雫」

すえ‐ばこ【居箱・居筥】スヱ‥

僧具の一種。長方形の木箱で、外側に薄い金属板を張り、内側は錦を張り、または漆を塗る。蓋はない。導師が壇の脇机に置き、三衣・法具や表白・次第、説教の原稿などを入れる。三衣匣さんえばこ。接僧函せっすばこ。

すえ‐はず【末弭・末筈】スヱ‥

(→)「うらはず」に同じ。

すえ‐はふ【据破風】スヱ‥

〔建〕(→)千鳥破風ちどりはふに同じ。

すえ‐はるかた【陶晴賢】スヱ‥

室町末期の武将。大内義隆の家臣。初名、隆房。義隆に叛して自殺させ、大友宗麟の弟晴英(大内義長)を主君とした。毛利元就との厳島の戦いで敗死。(1521〜1555)

⇒すえ【陶】

すえ‐ばん【据判】スヱ‥

かきはん。花押かおう。

すえばん‐く【末番句】スヱ‥

淫猥なことをよんだ川柳。末番の句。ばれ句。

すえ‐ひと【陶人】スヱ‥

すえつくり。やきものし。陶工。万葉集16「―の造れる瓶かめを」

すえ‐びと【末人】スヱ‥

身分の卑しい人。しものもの。すえのもの。

すえ‐びょうし【末拍子】スヱビヤウ‥

宮廷の神楽の演奏で、末方すえかたの主唱者。笏拍子しゃくびょうしを打ち、末歌の音頭をとる。↔本拍子もとびょうし。→末方

すえ‐びょうし【据拍子】スヱビヤウ‥

能の動作の一つ。謡の段落に踏む足拍子。

すえ‐ひろ【末広】スヱ‥

①次第に末の方のひろがってゆくこと。また、次第に栄えてゆくこと。すえひろがり。方丈記「扇をひろげたるが如く―になりぬ」

②扇を祝っていう語。すえひろがり。

③中啓ちゅうけいの異称。

④紋所の名。扇の模様または扇を組み合わせたさまを描いたもの。

すえひろ【末広】スヱ‥

姓氏の一つ。

⇒すえひろ‐てっちょう【末広鉄腸】

すえひろ【末弘】スヱ‥

姓氏の一つ。

⇒すえひろ‐いずたろう【末弘厳太郎】

すえひろ‐いずたろう【末弘厳太郎】スヱ‥イヅ‥ラウ

民法学者。労働法の権威。山口県生れ。東大教授。第二次大戦後、中央労働委員会初代会長。スポーツ界にも貢献。著「労働法研究」「日本労働組合運動史」など。(1888〜1951)

末弘厳太郎

撮影:田村 茂

⇒すえひろ【末弘】

すえ‐ひろがり【末広がり】スヱ‥

①次第に末の方のひろがってゆくこと。また、次第に栄えてゆくこと。すえひろ。

②扇を祝っていう語。すえひろ。〈日葡辞書〉

すえひろがり【末広・末広がり】スヱ‥

①狂言。脇狂言。果報者が末広を求めに太郎冠者を都にやるが、悪者に古傘を末広だと売りつけられて帰り、主人にしかられる。冠者は悪者に習った謡をうたい、主人の機嫌をとる。

末広がり

⇒すえひろ【末弘】

すえ‐ひろがり【末広がり】スヱ‥

①次第に末の方のひろがってゆくこと。また、次第に栄えてゆくこと。すえひろ。

②扇を祝っていう語。すえひろ。〈日葡辞書〉

すえひろがり【末広・末広がり】スヱ‥

①狂言。脇狂言。果報者が末広を求めに太郎冠者を都にやるが、悪者に古傘を末広だと売りつけられて帰り、主人にしかられる。冠者は悪者に習った謡をうたい、主人の機嫌をとる。

末広がり

→文献資料[末広がり]

②(「末広狩」と書く)歌舞伎舞踊。長唄。本名題「稚美鳥末広わかみどりすえひろがり」。1に取材。3世桜田治助作詞、10世杵屋六左衛門作曲。1854年(嘉永7)初演。

③一中節。末広すえひろ。大槻如電作詞、4世菅野序遊作曲。

すえひろ‐てっちょう【末広鉄腸】スヱ‥チヤウ

新聞記者・政治家。名は重恭しげやす。伊予宇和島藩士の子。「曙新聞」「朝野新聞」に入社、自由民権運動に参加。後に代議士。著は政治小説「雪中梅」「花間鶯」など。(1849〜1896)

⇒すえひろ【末広】

すえ‐ふろ【据風呂】スヱ‥

(一説に、水をわかす風呂の意の水すい風呂の訛)桶の下部に竈かまどを据え付けた風呂。五右衛門風呂・鉄砲風呂などもこの一種。

すえ‐へ【末方・末辺】スヱ‥

(スエベとも)

①(樹木などの)末の方。はしの方。古事記中「―は妹を思ひ出」

②山の頂いただきの方。万葉集13「本辺は馬酔木あしび花咲き―は椿花咲く」

↔もとへ

すえ‐ほそり【末細り】スヱ‥

(→)「先細り」に同じ。

すえまつ【末松】スヱ‥

姓氏の一つ。

⇒すえまつ‐けんちょう【末松謙澄】

すえまつ‐けんちょう【末松謙澄】スヱ‥

著述家・官僚。豊前出身。新聞人となったが、のち官界に入り、ケンブリッジ大学に遊学。逓相・内相・枢密顧問官。「防長回天史」などを編述。「羅馬古法典」およびイギリス小説「谷間の姫百合」などを翻訳。伊藤博文の女婿。子爵。(1855〜1920)

⇒すえまつ【末松】

すえ‐もの【据物】スヱ‥

①飾りのために据えておくもの。おきもの。

②土壇どだんなどに罪人の死体などをおいて刀剣の切れ味をためすこと。また、その死体。甲陽軍鑑14「既に―を切てその首の落つるに」。「―切り」

③他家へは行かず、定まった宿で淫売する私娼。好色一代女6「―はその内へ客を取り込み外の出合にゆかず」

⇒すえもの‐やど【据物宿】

すえ‐もの【陶物】スヱ‥

やきもの。陶器。〈倭名類聚鈔(十巻本)4〉

⇒すえもの‐し【陶物師】

⇒すえもの‐づくり【陶物作り】

すえもの‐し【陶物師】スヱ‥

陶器を作ることを業とする人。陶工。

⇒すえ‐もの【陶物】

すえもの‐づくり【陶物作り】スヱ‥

陶器を製作すること。また、それを業とする人。すえつくり。

⇒すえ‐もの【陶物】

すえもの‐やど【据物宿】スヱ‥

専属の私娼を置いた淫売宿。好色一代女6「―に行きて分けの勤めも恥かし」

⇒すえ‐もの【据物】

すえよし【末吉】スヱ‥

姓氏の一つ。

⇒すえよし‐ぶね【末吉船】

⇒すえよし‐よしやす【末吉吉安】

すえよし‐ぶね【末吉船】スヱ‥

江戸初期、末吉吉安が呂宋ルソン・安南などに貿易のため渡航した朱印船。

⇒すえよし【末吉】

すえよし‐よしやす【末吉吉安】スヱ‥

(名は吉康とも書く)江戸初期の貿易家。通称、孫左衛門。摂津平野の生れ。朱印状を受け、呂宋ルソン・シャムなどに朱印船(末吉船)を派遣。大坂の陣の功によって河内2郡の代官に任じられる。(1570〜1617)

⇒すえよし【末吉】

す・える【据える】スヱル

〔他下一〕[文]す・う(下二)

(ウ(植)ヱルと同源。そこに根を下ろすようにしっかりと定着させる意。室町時代頃よりヤ行に活用する例がみられる)

①置くべき場所を定めて物を置く。1カ所に定めて動かさないようにする。万葉集2「泣沢の神社もりに御酒みわ―・ゑ祈れども」。宇治拾遺物語9「あしくもあらぬ饗一、二膳ばかり―・ゑつ」。保元物語(金刀比羅本)「大男のまなこを―・ゑ、つらたましひ誠にあらけなかるが」。「腰を―・えてかかれ」「機械を―・える」「目を―・える」「腹に―・えかねる」

②場所をきめて人をとどまらせる。居させる。すわらせる。竹取物語「かぐや姫―・ゑむには…うるはしき屋を造り給ひて」。源氏物語須磨「若君…とて膝に―・ゑ給へる御気色忍び難げなり」。「客を上座に―・える」

③一定の地位につける。源氏物語紅葉賀「坊にも―・ゑ奉らずなりにしを」。「大臣に―・える」「妻の座に―・える」

④人を置いて番をさせる。万葉集14「筑波嶺の彼面此面おてもこのもに守部―・ゑ母い守れども魂そ逢ひにける」。伊勢物語「その通ひ路に夜毎に人を―・ゑてまもらせければ」

⑤鳥などをとまらせる。万葉集17「矢形尾の鷹を手に―・ゑ三島野に狩らぬ日まねく月そ経にける」

⑥植えつける。万葉集15「世の中の常の理かくさまになり来にけらし―・ゑし種子から」

⑦設け置く。設ける。源氏物語常夏「勿来の関をや―・ゑさせ給へらむ」

⑧印判などを押す。捺印する。太平記9「足利殿自ら筆をとつて判を―・ゑ給ひ」

⑨灸点きゅうてんする。灸をおく。浮世風呂前「腹ぽんぽんの方は灸あつつがあるからよしませう。灸あつつウ誰が―・えた」。日葡辞書「ヤイトウヲスユル」

⑩製造する。醸造する。日葡辞書「ス(酢)ヲスユル」

す・える【饐える】

〔自下一〕[文]す・ゆ(下二)

(スユル(四段活用)という古形があったらしい)飲食物が腐ってすっぱくなる。倭名類聚鈔16「冷酢漿師説冷酢読比伊須由礼流」。誹風柳多留8「ほととぎすもうひや飯も―・える頃」。「―・えたにおい」

すおう【周防】‥ハウ

旧国名。今の山口県の東部。防州。「すは」とも。

⇒すおう‐なだ【周防灘】

す‐おう【素袍】‥ハウ

⇒すおう(素襖)

す‐おう【素襖】‥アヲ

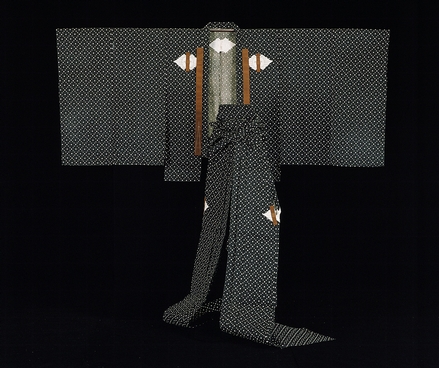

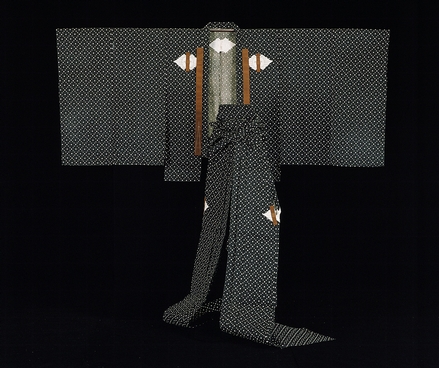

直垂ひたたれの一種。大紋から変化した服で、室町時代に始まる。もと庶人の常服であったが、江戸時代には平士ひらざむらい・陪臣ばいしんの礼服となる。麻布地で、定紋を付けることは大紋と同じであるが、胸紐・露・菊綴きくとじが革であること、袖に露がないこと、文様があること、袴の腰に袴と同じ地質のものを用い、左右の相引と腰板に紋を付け、後腰に角板を入れることなどが異なる。袴は上下かみしもと称して上と同地質同色の長袴をはくのを普通とし、上下色の異なっているのを素襖袴、半袴を用いるのを素襖小袴という。素袍。

素襖

→文献資料[末広がり]

②(「末広狩」と書く)歌舞伎舞踊。長唄。本名題「稚美鳥末広わかみどりすえひろがり」。1に取材。3世桜田治助作詞、10世杵屋六左衛門作曲。1854年(嘉永7)初演。

③一中節。末広すえひろ。大槻如電作詞、4世菅野序遊作曲。

すえひろ‐てっちょう【末広鉄腸】スヱ‥チヤウ

新聞記者・政治家。名は重恭しげやす。伊予宇和島藩士の子。「曙新聞」「朝野新聞」に入社、自由民権運動に参加。後に代議士。著は政治小説「雪中梅」「花間鶯」など。(1849〜1896)

⇒すえひろ【末広】

すえ‐ふろ【据風呂】スヱ‥

(一説に、水をわかす風呂の意の水すい風呂の訛)桶の下部に竈かまどを据え付けた風呂。五右衛門風呂・鉄砲風呂などもこの一種。

すえ‐へ【末方・末辺】スヱ‥

(スエベとも)

①(樹木などの)末の方。はしの方。古事記中「―は妹を思ひ出」

②山の頂いただきの方。万葉集13「本辺は馬酔木あしび花咲き―は椿花咲く」

↔もとへ

すえ‐ほそり【末細り】スヱ‥

(→)「先細り」に同じ。

すえまつ【末松】スヱ‥

姓氏の一つ。

⇒すえまつ‐けんちょう【末松謙澄】

すえまつ‐けんちょう【末松謙澄】スヱ‥

著述家・官僚。豊前出身。新聞人となったが、のち官界に入り、ケンブリッジ大学に遊学。逓相・内相・枢密顧問官。「防長回天史」などを編述。「羅馬古法典」およびイギリス小説「谷間の姫百合」などを翻訳。伊藤博文の女婿。子爵。(1855〜1920)

⇒すえまつ【末松】

すえ‐もの【据物】スヱ‥

①飾りのために据えておくもの。おきもの。

②土壇どだんなどに罪人の死体などをおいて刀剣の切れ味をためすこと。また、その死体。甲陽軍鑑14「既に―を切てその首の落つるに」。「―切り」

③他家へは行かず、定まった宿で淫売する私娼。好色一代女6「―はその内へ客を取り込み外の出合にゆかず」

⇒すえもの‐やど【据物宿】

すえ‐もの【陶物】スヱ‥

やきもの。陶器。〈倭名類聚鈔(十巻本)4〉

⇒すえもの‐し【陶物師】

⇒すえもの‐づくり【陶物作り】

すえもの‐し【陶物師】スヱ‥

陶器を作ることを業とする人。陶工。

⇒すえ‐もの【陶物】

すえもの‐づくり【陶物作り】スヱ‥

陶器を製作すること。また、それを業とする人。すえつくり。

⇒すえ‐もの【陶物】

すえもの‐やど【据物宿】スヱ‥

専属の私娼を置いた淫売宿。好色一代女6「―に行きて分けの勤めも恥かし」

⇒すえ‐もの【据物】

すえよし【末吉】スヱ‥

姓氏の一つ。

⇒すえよし‐ぶね【末吉船】

⇒すえよし‐よしやす【末吉吉安】

すえよし‐ぶね【末吉船】スヱ‥

江戸初期、末吉吉安が呂宋ルソン・安南などに貿易のため渡航した朱印船。

⇒すえよし【末吉】

すえよし‐よしやす【末吉吉安】スヱ‥

(名は吉康とも書く)江戸初期の貿易家。通称、孫左衛門。摂津平野の生れ。朱印状を受け、呂宋ルソン・シャムなどに朱印船(末吉船)を派遣。大坂の陣の功によって河内2郡の代官に任じられる。(1570〜1617)

⇒すえよし【末吉】

す・える【据える】スヱル

〔他下一〕[文]す・う(下二)

(ウ(植)ヱルと同源。そこに根を下ろすようにしっかりと定着させる意。室町時代頃よりヤ行に活用する例がみられる)

①置くべき場所を定めて物を置く。1カ所に定めて動かさないようにする。万葉集2「泣沢の神社もりに御酒みわ―・ゑ祈れども」。宇治拾遺物語9「あしくもあらぬ饗一、二膳ばかり―・ゑつ」。保元物語(金刀比羅本)「大男のまなこを―・ゑ、つらたましひ誠にあらけなかるが」。「腰を―・えてかかれ」「機械を―・える」「目を―・える」「腹に―・えかねる」

②場所をきめて人をとどまらせる。居させる。すわらせる。竹取物語「かぐや姫―・ゑむには…うるはしき屋を造り給ひて」。源氏物語須磨「若君…とて膝に―・ゑ給へる御気色忍び難げなり」。「客を上座に―・える」

③一定の地位につける。源氏物語紅葉賀「坊にも―・ゑ奉らずなりにしを」。「大臣に―・える」「妻の座に―・える」

④人を置いて番をさせる。万葉集14「筑波嶺の彼面此面おてもこのもに守部―・ゑ母い守れども魂そ逢ひにける」。伊勢物語「その通ひ路に夜毎に人を―・ゑてまもらせければ」

⑤鳥などをとまらせる。万葉集17「矢形尾の鷹を手に―・ゑ三島野に狩らぬ日まねく月そ経にける」

⑥植えつける。万葉集15「世の中の常の理かくさまになり来にけらし―・ゑし種子から」

⑦設け置く。設ける。源氏物語常夏「勿来の関をや―・ゑさせ給へらむ」

⑧印判などを押す。捺印する。太平記9「足利殿自ら筆をとつて判を―・ゑ給ひ」

⑨灸点きゅうてんする。灸をおく。浮世風呂前「腹ぽんぽんの方は灸あつつがあるからよしませう。灸あつつウ誰が―・えた」。日葡辞書「ヤイトウヲスユル」

⑩製造する。醸造する。日葡辞書「ス(酢)ヲスユル」

す・える【饐える】

〔自下一〕[文]す・ゆ(下二)

(スユル(四段活用)という古形があったらしい)飲食物が腐ってすっぱくなる。倭名類聚鈔16「冷酢漿師説冷酢読比伊須由礼流」。誹風柳多留8「ほととぎすもうひや飯も―・える頃」。「―・えたにおい」

すおう【周防】‥ハウ

旧国名。今の山口県の東部。防州。「すは」とも。

⇒すおう‐なだ【周防灘】

す‐おう【素袍】‥ハウ

⇒すおう(素襖)

す‐おう【素襖】‥アヲ

直垂ひたたれの一種。大紋から変化した服で、室町時代に始まる。もと庶人の常服であったが、江戸時代には平士ひらざむらい・陪臣ばいしんの礼服となる。麻布地で、定紋を付けることは大紋と同じであるが、胸紐・露・菊綴きくとじが革であること、袖に露がないこと、文様があること、袴の腰に袴と同じ地質のものを用い、左右の相引と腰板に紋を付け、後腰に角板を入れることなどが異なる。袴は上下かみしもと称して上と同地質同色の長袴をはくのを普通とし、上下色の異なっているのを素襖袴、半袴を用いるのを素襖小袴という。素袍。

素襖

素襖

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

素襖

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒すおう‐えぼし【素襖烏帽子】

⇒すおう‐ばかま【素襖袴】

⇒すおう‐びき【素襖引】

すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】‥ハウ

(sapang マレー)

①マメ科の小高木。インド・マレー原産の染料植物。枝に小さいとげがある。葉は羽状複葉。黄色5弁花は円錐花序をなす。木質・楕円形の、中に3〜4個の種子を含む莢さやを生ずる。心材および莢は煎じて、古くから重要な赤色染料とされた。スオウノキ。源氏物語絵合「―の花足けそく」

②染色の名。蘇芳の煎じ汁で染めた黒みを帯びた紅色。主要色素はブラジレインで、明礬みょうばん媒染で赤色、灰汁あくで赤紫、鉄媒染では紫色に染めることができる。紫式部日記「表着はおしわたして―の織物なり」

Munsell color system: 4R4/7

③襲かさねの色目。表は薄茶、裏は濃赤。すおうがさね。

⇒すおう‐あわ【蘇芳泡】

⇒すおう‐いろ【蘇芳色】

⇒すおう‐がさね【蘇芳襲】

⇒すおう‐の‐き【蘇芳の木】

⇒すおう‐の‐こう【蘇芳香】

⇒すおう‐の‐におい【蘇芳匂】

⇒すおう‐ばな【蘇芳花】

⇒すおう‐ぼく【蘇芳木】

すおう‐あわ【蘇芳泡】‥ハウ‥

(→)蘇芳花に同じ。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐いろ【蘇芳色】‥ハウ‥

黒みを帯びた赤色。今昔物語集27「―なる血多くこぼれて」

Munsell color system: 4R4/7

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐えぼし【素襖烏帽子】‥アヲ‥

素襖をつけた時かぶる烏帽子。侍烏帽子。

⇒す‐おう【素襖】

すおうおとし【素袍落】‥ハウ‥

①狂言。主人の伯父の家で馳走の酒に乱酔した太郎冠者が、引出物にもらった素袍を落とし、迎えに来た主人に拾われる。

②(「素襖落」と書く)舞踊劇。福地桜痴作。新歌舞伎十八番の一つ。1に取材。太郎冠者が主人の伯父の姫から酒を貰って那須与一扇の的の物語を語る。

すおう‐がさね【蘇芳襲】‥ハウ‥

襲かさねの色目。→蘇芳3。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐なだ【周防灘】‥ハウ‥

瀬戸内海西端部の海域。山口県南岸と九州北東岸に囲まれ、西は関門海峡で響灘に通じ、東は祝島と国東半島北方の姫島を境として伊予灘に接する。北岸に臨海工業地帯が発達。

⇒すおう【周防】

すおう‐の‐き【蘇芳の木】‥ハウ‥

(→)蘇芳1に同じ。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐の‐こう【蘇芳香】‥ハウ‥カウ

襲かさねの色目。表は蘇芳系統の色、裏は濃蘇芳または青か白。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐の‐ないし【周防内侍】‥ハウ‥

平安後期の歌人。周防守平棟仲の女むすめ。本名、仲子。後冷泉・後三条・白河・堀河天皇に仕える。天仁・天永(1108〜1113)の頃没。家集「周防内侍集」。

すおう‐の‐におい【蘇芳匂】‥ハウ‥ニホヒ

襲かさねの色目。上を濃い蘇芳色に、下を薄い蘇芳色にしたもの。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐ばかま【素襖袴】‥アヲ‥

「素襖」参照。

⇒す‐おう【素襖】

すおう‐ばな【蘇芳花】‥ハウ‥

絵具の一種。蘇芳の煎じ汁から製した帯紅暗褐色の泥状物。水に溶かせば帯紫紅色を呈し、濃い液を紙面に塗布すれば表面金色の暗紅色を呈する。この製法は日本独特という。蘇芳泡。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐びき【素襖引】‥アヲ‥

室町時代、武家などの酒宴の時、人に杯をさし、自分の着た素襖をぬいで引出物とすること。

⇒す‐おう【素襖】

すおう‐ぼく【蘇芳木】‥ハウ‥

〔植〕リラの異称。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

す‐おどり【素踊】‥ヲドリ

衣装・鬘かつらをつけず、男子は袴、女子は着流しの紋服で踊るもの。

スオミ【Suomi】

フィンランド共和国のフィンランド語名。

ず‐おも【頭重】ヅ‥

①あたまの重いこと。

②他人に対してたやすく頭をさげない態度。

③(取引用語)相場が上がり気味でありながら、伸びかねていること。

す‐おろし【巣下ろし】

鳥の巣から雛をおろして育てること。狂言、梟「この間山へ参つた時分に梟の―を致いた」

すか

川水・海水などによって生じた砂地。砂丘。浜すか。万葉集14「―辺に立てる貌かおが花」

すか

あてがはずれること。見当ちがい。はずれ。へま。すかまた。洒落本、十界和尚話いかいおせわ「いやも、どこへいても―ばかりじや」。「―を食う」

すが【菅】

「すげ」の古形。他の語に冠して複合語を作る。古事記中「―畳」。万葉集14「―枕」

すが【菅】

姓氏の一つ。

⇒すが‐せんすけ【菅専助】

すが【須賀】

姓氏の一つ。

⇒すが‐あつこ【須賀敦子】

ず‐が【図画】ヅグワ

①図と絵。また、図を引くことと絵をえがくこと。図絵。とが。

②もと、小学校の教科の一つ。美術。

すが‐あつこ【須賀敦子】

随筆家・イタリア文学者。芦屋市生れ。作「ミラノ 霧の風景」。(1929〜1998)

⇒すが【須賀】

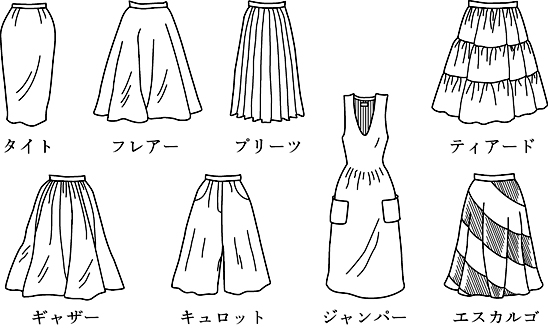

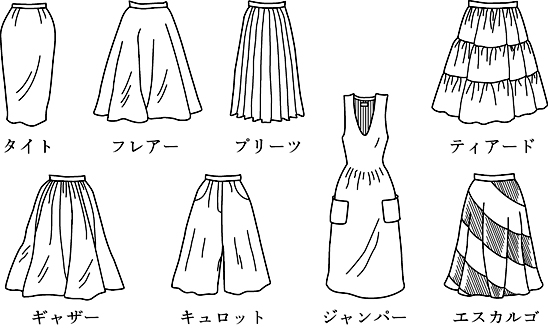

スカート【skirt】

①主に婦人服で、下半身を覆う筒状の衣服。タイト・ギャザー・フレアー・プリーツなどの種類がある。ドレス・コートなどの、ウェストから下の部分を指すこともある。

スカート

⇒すおう‐えぼし【素襖烏帽子】

⇒すおう‐ばかま【素襖袴】

⇒すおう‐びき【素襖引】

すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】‥ハウ

(sapang マレー)

①マメ科の小高木。インド・マレー原産の染料植物。枝に小さいとげがある。葉は羽状複葉。黄色5弁花は円錐花序をなす。木質・楕円形の、中に3〜4個の種子を含む莢さやを生ずる。心材および莢は煎じて、古くから重要な赤色染料とされた。スオウノキ。源氏物語絵合「―の花足けそく」

②染色の名。蘇芳の煎じ汁で染めた黒みを帯びた紅色。主要色素はブラジレインで、明礬みょうばん媒染で赤色、灰汁あくで赤紫、鉄媒染では紫色に染めることができる。紫式部日記「表着はおしわたして―の織物なり」

Munsell color system: 4R4/7

③襲かさねの色目。表は薄茶、裏は濃赤。すおうがさね。

⇒すおう‐あわ【蘇芳泡】

⇒すおう‐いろ【蘇芳色】

⇒すおう‐がさね【蘇芳襲】

⇒すおう‐の‐き【蘇芳の木】

⇒すおう‐の‐こう【蘇芳香】

⇒すおう‐の‐におい【蘇芳匂】

⇒すおう‐ばな【蘇芳花】

⇒すおう‐ぼく【蘇芳木】

すおう‐あわ【蘇芳泡】‥ハウ‥

(→)蘇芳花に同じ。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐いろ【蘇芳色】‥ハウ‥

黒みを帯びた赤色。今昔物語集27「―なる血多くこぼれて」

Munsell color system: 4R4/7

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐えぼし【素襖烏帽子】‥アヲ‥

素襖をつけた時かぶる烏帽子。侍烏帽子。

⇒す‐おう【素襖】

すおうおとし【素袍落】‥ハウ‥

①狂言。主人の伯父の家で馳走の酒に乱酔した太郎冠者が、引出物にもらった素袍を落とし、迎えに来た主人に拾われる。

②(「素襖落」と書く)舞踊劇。福地桜痴作。新歌舞伎十八番の一つ。1に取材。太郎冠者が主人の伯父の姫から酒を貰って那須与一扇の的の物語を語る。

すおう‐がさね【蘇芳襲】‥ハウ‥

襲かさねの色目。→蘇芳3。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐なだ【周防灘】‥ハウ‥

瀬戸内海西端部の海域。山口県南岸と九州北東岸に囲まれ、西は関門海峡で響灘に通じ、東は祝島と国東半島北方の姫島を境として伊予灘に接する。北岸に臨海工業地帯が発達。

⇒すおう【周防】

すおう‐の‐き【蘇芳の木】‥ハウ‥

(→)蘇芳1に同じ。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐の‐こう【蘇芳香】‥ハウ‥カウ

襲かさねの色目。表は蘇芳系統の色、裏は濃蘇芳または青か白。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐の‐ないし【周防内侍】‥ハウ‥

平安後期の歌人。周防守平棟仲の女むすめ。本名、仲子。後冷泉・後三条・白河・堀河天皇に仕える。天仁・天永(1108〜1113)の頃没。家集「周防内侍集」。

すおう‐の‐におい【蘇芳匂】‥ハウ‥ニホヒ

襲かさねの色目。上を濃い蘇芳色に、下を薄い蘇芳色にしたもの。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐ばかま【素襖袴】‥アヲ‥

「素襖」参照。

⇒す‐おう【素襖】

すおう‐ばな【蘇芳花】‥ハウ‥

絵具の一種。蘇芳の煎じ汁から製した帯紅暗褐色の泥状物。水に溶かせば帯紫紅色を呈し、濃い液を紙面に塗布すれば表面金色の暗紅色を呈する。この製法は日本独特という。蘇芳泡。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐びき【素襖引】‥アヲ‥

室町時代、武家などの酒宴の時、人に杯をさし、自分の着た素襖をぬいで引出物とすること。

⇒す‐おう【素襖】

すおう‐ぼく【蘇芳木】‥ハウ‥

〔植〕リラの異称。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

す‐おどり【素踊】‥ヲドリ

衣装・鬘かつらをつけず、男子は袴、女子は着流しの紋服で踊るもの。

スオミ【Suomi】

フィンランド共和国のフィンランド語名。

ず‐おも【頭重】ヅ‥

①あたまの重いこと。

②他人に対してたやすく頭をさげない態度。

③(取引用語)相場が上がり気味でありながら、伸びかねていること。

す‐おろし【巣下ろし】

鳥の巣から雛をおろして育てること。狂言、梟「この間山へ参つた時分に梟の―を致いた」

すか

川水・海水などによって生じた砂地。砂丘。浜すか。万葉集14「―辺に立てる貌かおが花」

すか

あてがはずれること。見当ちがい。はずれ。へま。すかまた。洒落本、十界和尚話いかいおせわ「いやも、どこへいても―ばかりじや」。「―を食う」

すが【菅】

「すげ」の古形。他の語に冠して複合語を作る。古事記中「―畳」。万葉集14「―枕」

すが【菅】

姓氏の一つ。

⇒すが‐せんすけ【菅専助】

すが【須賀】

姓氏の一つ。

⇒すが‐あつこ【須賀敦子】

ず‐が【図画】ヅグワ

①図と絵。また、図を引くことと絵をえがくこと。図絵。とが。

②もと、小学校の教科の一つ。美術。

すが‐あつこ【須賀敦子】

随筆家・イタリア文学者。芦屋市生れ。作「ミラノ 霧の風景」。(1929〜1998)

⇒すが【須賀】

スカート【skirt】

①主に婦人服で、下半身を覆う筒状の衣服。タイト・ギャザー・フレアー・プリーツなどの種類がある。ドレス・コートなどの、ウェストから下の部分を指すこともある。

スカート

②物の下部につける、保護または装飾用の覆い。

スカーフ【scarf】

頭にかぶったり首に巻いたりする方形の布。

スカーレット【scarlet】

深紅色しんこうしょく。緋色ひいろ。

Munsell color system: 7R5/14

スカイ【sky】

空。天。天空。

⇒スカイ‐サイン【sky sign】

⇒スカイ‐スクレーパー【skyscraper】

⇒スカイ‐ダイビング【skydiving】

⇒スカイ‐ブルー【sky blue】

⇒スカイ‐ライン【skyline】

⇒スカイ‐ラウンジ【sky lounge】

すがい【次】スガヒ

(スガフの連用形から)次ぐこと。また、すれちがうこと。

⇒すがい‐すがい【次次】

す‐がい【酢貝】‥ガヒ

リュウテンサザエ科の巻貝。殻高約2センチメートル。蓋はサザエのように石灰質で、皿に伏せて酢を注ぐと殻が溶けて動きまわるので、玩具にしたといわれる。食用。各地の磯に普通。カラクモガイ。郎君子。

ず‐かい【図解】ヅ‥

①図で説明すること。また、そのような冊子。絵解き。「構造を―する」

②図画の内容の説明。

ず‐がい【頭蓋】ヅ‥

⇒とうがい。

⇒ずがい‐こつ【頭蓋骨】

ずがい‐こつ【頭蓋骨】ヅ‥

⇒とうがいこつ

⇒ず‐がい【頭蓋】

スカイ‐サイン【sky sign】

①ビルの壁面などを利用した電光盤による広告装置。

②飛行機の煙などで空中に描き出す広告。

⇒スカイ【sky】

すかい‐さん【皇海山】

栃木県日光市と群馬県沼田市の境に位置する成層火山。標高2144メートル。日光火山群に属する。

皇海山

提供:オフィス史朗

②物の下部につける、保護または装飾用の覆い。

スカーフ【scarf】

頭にかぶったり首に巻いたりする方形の布。

スカーレット【scarlet】

深紅色しんこうしょく。緋色ひいろ。

Munsell color system: 7R5/14

スカイ【sky】

空。天。天空。

⇒スカイ‐サイン【sky sign】

⇒スカイ‐スクレーパー【skyscraper】

⇒スカイ‐ダイビング【skydiving】

⇒スカイ‐ブルー【sky blue】

⇒スカイ‐ライン【skyline】

⇒スカイ‐ラウンジ【sky lounge】

すがい【次】スガヒ

(スガフの連用形から)次ぐこと。また、すれちがうこと。

⇒すがい‐すがい【次次】

す‐がい【酢貝】‥ガヒ

リュウテンサザエ科の巻貝。殻高約2センチメートル。蓋はサザエのように石灰質で、皿に伏せて酢を注ぐと殻が溶けて動きまわるので、玩具にしたといわれる。食用。各地の磯に普通。カラクモガイ。郎君子。

ず‐かい【図解】ヅ‥

①図で説明すること。また、そのような冊子。絵解き。「構造を―する」

②図画の内容の説明。

ず‐がい【頭蓋】ヅ‥

⇒とうがい。

⇒ずがい‐こつ【頭蓋骨】

ずがい‐こつ【頭蓋骨】ヅ‥

⇒とうがいこつ

⇒ず‐がい【頭蓋】

スカイ‐サイン【sky sign】

①ビルの壁面などを利用した電光盤による広告装置。

②飛行機の煙などで空中に描き出す広告。

⇒スカイ【sky】

すかい‐さん【皇海山】

栃木県日光市と群馬県沼田市の境に位置する成層火山。標高2144メートル。日光火山群に属する。

皇海山

提供:オフィス史朗

すがい‐すがい【次次】スガヒスガヒ

つぎつぎ。次第次第。山家集「しだり咲く萩の古枝に風かけて―に牡鹿おじか鳴くなり」

⇒すがい【次】

スカイ‐スクレーパー【skyscraper】

(→)摩天楼。

⇒スカイ【sky】

スカイ‐ダイビング【skydiving】

飛行機から降下した後、パラシュートを開き、目標地点への着地の正確さや空中の演技を競うスポーツ。

⇒スカイ【sky】

すが‐いと【絓糸】

生糸1本を、撚よりをかけず、そのままに用いる糸。白髪糸。

スカイ‐ブルー【sky blue】

空色。

Munsell color system: 9B7.5/5.5

⇒スカイ【sky】

スカイ‐ライン【skyline】

①山・建物などの空を画する輪郭。

②地平線。

③日本で、山の尾根や高原を走る自動車用遊覧道路の称。「磐梯吾妻―」

⇒スカイ【sky】

スカイ‐ラウンジ【sky lounge】

ビルの高所にある、見晴らしの良い展望室。

⇒スカイ【sky】

スカイラブ【Skylab】

(宇宙実験室の意)アメリカの宇宙ステーション。1973〜79年稼働。

すが・う【次ふ】スガフ

〔自四〕

①次ぐ。すぐあとに続く。匹敵する。源氏物語手習「うち―・ひたる尼ども」

②行きちがう。すれちがう。散木奇歌集「―・ひて逢はず」

スカウト【scout】

①スポーツ選手・芸能人などの有望な人材を探し出したり引き抜いたりすること。また、それを仕事とする人。

②ボーイ‐スカウトまたはガール‐スカウトの団員。

す‐がえ【巣換え】‥ガヘ

①巣をとりかえること。

②芸娼妓などが営業の場所をかえること。くらがえ。

すがえ【菅江】

姓氏の一つ。

⇒すがえ‐ますみ【菅江真澄】

すがえ‐ますみ【菅江真澄】

江戸後期の旅行家。民俗学の先駆。本名、白井秀雄。三河の人。国学・和歌・本草学を学び、信濃・東北・蝦夷地を遊歴、津軽藩・秋田藩に滞在。その紀行を「真澄遊覧記」という。(1754〜1829)

⇒すがえ【菅江】

す‐がお【素顔】‥ガホ

①化粧をしていない顔。梅暦「―自慢か寝起きのままか」

②転じて、ありのままの状態。「―の東京」

③酒気を帯びない顔。しらふ。すめん。

すが‐がき【清掻・菅掻・菅垣】

①(菅掻)和琴わごんの奏法の一つ。六弦全部を一気に弾奏するいくつかの奏法を、組み合わせて一つの型としたもの。源氏物語常夏「同じ―の音に」

②(菅掻)雅楽の箏の奏法で、早掻はやがき・閑掻しずがきの総称。

③(すががき)江戸初期、箏・三味線などを用いた歌詞のない器楽曲をいう語。「六段すががき」など。

④(菅垣)尺八の本曲で、題名に付す語で、楽曲の分類を示す「秋田菅垣」「三谷さんや菅垣」など。

⑤(清掻)江戸吉原で、遊女が張見世はりみせに出る時に弾く三味線の曲。見世清掻。店清掻。

⑥(清掻)歌舞伎の下座げざ音楽。5に基づき遊里の場面を表す三味線の合奏。

すが‐が・く【清掻く】

〔他四〕

すががきをする。源氏物語真木柱「和琴あずまの調べを―・きて」

すが‐がさ【菅笠】

⇒すげがさ

すかがわ【須賀川】‥ガハ

福島県南部、阿武隈川上流にある市。もと奥州街道の宿駅・市場町。農産物の集散地。人口8万。

す‐がき【巣がき】

クモのかけた巣。また、巣作り。拾遺和歌集雑秋「わが宿のあばら隠せる蜘蛛の―を」

す‐がき【素書・素描】

絵などを、彩色を加えないで書くこと。また、その絵。そびょう。

す‐がき【簀垣】

竹の透垣すいがい。竹垣。散木奇歌集「八重―ひまなき思ひに立ちやすらふと」

す‐がき【簀掻】

床として作った簀子すのこ。堀河百首冬「賤の―の下さえて」

す‐がき【酢牡蠣】

牡蠣のむきみを酢にひたした料理。

酢牡蠣

撮影:関戸 勇

すがい‐すがい【次次】スガヒスガヒ

つぎつぎ。次第次第。山家集「しだり咲く萩の古枝に風かけて―に牡鹿おじか鳴くなり」

⇒すがい【次】

スカイ‐スクレーパー【skyscraper】

(→)摩天楼。

⇒スカイ【sky】

スカイ‐ダイビング【skydiving】

飛行機から降下した後、パラシュートを開き、目標地点への着地の正確さや空中の演技を競うスポーツ。

⇒スカイ【sky】

すが‐いと【絓糸】

生糸1本を、撚よりをかけず、そのままに用いる糸。白髪糸。

スカイ‐ブルー【sky blue】

空色。

Munsell color system: 9B7.5/5.5

⇒スカイ【sky】

スカイ‐ライン【skyline】

①山・建物などの空を画する輪郭。

②地平線。

③日本で、山の尾根や高原を走る自動車用遊覧道路の称。「磐梯吾妻―」

⇒スカイ【sky】

スカイ‐ラウンジ【sky lounge】

ビルの高所にある、見晴らしの良い展望室。

⇒スカイ【sky】

スカイラブ【Skylab】

(宇宙実験室の意)アメリカの宇宙ステーション。1973〜79年稼働。

すが・う【次ふ】スガフ

〔自四〕

①次ぐ。すぐあとに続く。匹敵する。源氏物語手習「うち―・ひたる尼ども」

②行きちがう。すれちがう。散木奇歌集「―・ひて逢はず」

スカウト【scout】

①スポーツ選手・芸能人などの有望な人材を探し出したり引き抜いたりすること。また、それを仕事とする人。

②ボーイ‐スカウトまたはガール‐スカウトの団員。

す‐がえ【巣換え】‥ガヘ

①巣をとりかえること。

②芸娼妓などが営業の場所をかえること。くらがえ。

すがえ【菅江】

姓氏の一つ。

⇒すがえ‐ますみ【菅江真澄】

すがえ‐ますみ【菅江真澄】

江戸後期の旅行家。民俗学の先駆。本名、白井秀雄。三河の人。国学・和歌・本草学を学び、信濃・東北・蝦夷地を遊歴、津軽藩・秋田藩に滞在。その紀行を「真澄遊覧記」という。(1754〜1829)

⇒すがえ【菅江】

す‐がお【素顔】‥ガホ

①化粧をしていない顔。梅暦「―自慢か寝起きのままか」

②転じて、ありのままの状態。「―の東京」

③酒気を帯びない顔。しらふ。すめん。

すが‐がき【清掻・菅掻・菅垣】

①(菅掻)和琴わごんの奏法の一つ。六弦全部を一気に弾奏するいくつかの奏法を、組み合わせて一つの型としたもの。源氏物語常夏「同じ―の音に」

②(菅掻)雅楽の箏の奏法で、早掻はやがき・閑掻しずがきの総称。

③(すががき)江戸初期、箏・三味線などを用いた歌詞のない器楽曲をいう語。「六段すががき」など。

④(菅垣)尺八の本曲で、題名に付す語で、楽曲の分類を示す「秋田菅垣」「三谷さんや菅垣」など。

⑤(清掻)江戸吉原で、遊女が張見世はりみせに出る時に弾く三味線の曲。見世清掻。店清掻。

⑥(清掻)歌舞伎の下座げざ音楽。5に基づき遊里の場面を表す三味線の合奏。

すが‐が・く【清掻く】

〔他四〕

すががきをする。源氏物語真木柱「和琴あずまの調べを―・きて」

すが‐がさ【菅笠】

⇒すげがさ

すかがわ【須賀川】‥ガハ

福島県南部、阿武隈川上流にある市。もと奥州街道の宿駅・市場町。農産物の集散地。人口8万。

す‐がき【巣がき】

クモのかけた巣。また、巣作り。拾遺和歌集雑秋「わが宿のあばら隠せる蜘蛛の―を」

す‐がき【素書・素描】

絵などを、彩色を加えないで書くこと。また、その絵。そびょう。

す‐がき【簀垣】

竹の透垣すいがい。竹垣。散木奇歌集「八重―ひまなき思ひに立ちやすらふと」

す‐がき【簀掻】

床として作った簀子すのこ。堀河百首冬「賤の―の下さえて」

す‐がき【酢牡蠣】

牡蠣のむきみを酢にひたした料理。

酢牡蠣

撮影:関戸 勇

す‐が・く【巣がく】

〔自四〕

クモが巣をかける。後撰和歌集雑「ささがにの空に―・ける糸よりも」

ず‐がく【図学】ヅ‥

(→)画法幾何学に同じ。

す‐がく・る【巣隠る】

〔自下二〕

巣の中にかくれる。すごもる。源氏物語真木柱「―・れて、数にもあらぬ雁の子を」

す‐がけ【素懸・簾懸】

鎧よろいの縅おどし方の一種。糸目を粗くし、所々に2筋ずつ並べて綴ること。すがけおどし。

す‐がけ【簀掻】

(→)「すがき(簀掻)」に同じ。

ずが‐こうさく【図画工作】ヅグワ‥

小学校の教科の一つ。造形活動を通して造形感覚・創造的表現能力・美的情操等を養うことを目的とする。図工。

すが‐こも【菅菰】

スゲとマコモ。続古今和歌集恋「濁り江に生ふる―水みがくれて」

すが‐こも【菅薦】

スゲで編んだこも。

すかさ‐ず【透かさず】

〔副〕

間をあけず。間髪を入れず。謡曲、熊坂「追つかけ―込む薙刀に」。「―問い返す」

すかし【透かし】

①すきまをこしらえること。すくようにすること。また、すきまを設けた部分。

②漉入すきいれ紙を明るい方にかざすときに見える模様または文字。「―の入った紙」

③「すかしべ」の略。

⇒すかし‐あみ【透かし編み】

⇒すかし‐え【透かし絵】

⇒すかし‐おうぎ【透かし扇】

⇒すかし‐おり【透かし織】

⇒すかし‐がた【透かし形】

⇒すかし‐がわ【透かし革】

⇒すかし‐ぎく【透かし菊】

⇒すかし‐ぎり【透かし伐り】

⇒すかし‐た‐ごぼう【透かし田牛蒡】

⇒すかし‐だわら【透かし俵】

⇒すかし‐べ【透かし屁】

⇒すかし‐へい【透かし塀】

⇒すかし‐ぼり【透かし彫】

⇒すかし‐もよう【透かし模様】

⇒すかし‐もん【透かし門】

⇒すかし‐ゆり【透かし百合】

すかし‐あみ【透かし編み】

穴あき編み・模様編みなどの、すきまのある編み方の総称。レース編み・鎖編みの類。

⇒すかし【透かし】

スカジー【SCSI】

(Small Computer System Interface)パソコンなどの小型コンピューターとハード‐ディスク装置やプリンターなどの周辺装置を接続するためにANSI(アメリカ規格協会)が1986年に定めたインターフェース規格。

すかし‐え【透かし絵】‥ヱ

明るい方にすかすと見える絵模様。→透かし2。

⇒すかし【透かし】

すかし‐おうぎ【透かし扇】‥アフギ

(→)「すきおうぎ」に同じ。

⇒すかし【透かし】

すかし‐おり【透かし織】

絽ろや紗しゃのように、すきまのある絹織物。すきおり。→絡からみ織。

⇒すかし【透かし】

すかし‐がた【透かし形】

すかせば見えるようにした模様。透かし模様。

⇒すかし【透かし】

すかし‐がわ【透かし革】‥ガハ

質が薄く、表に彩色模様があって、すかして見れば、中に絵が現れて見える革。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ぎく【透かし菊】

彫りぬいてすかした菊の模様。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ぎり【透かし伐り】

(→)間伐かんばつに同じ。

⇒すかし【透かし】

すかし‐た‐ごぼう【透かし田牛蒡】‥バウ

アブラナ科の一年草または越年草。路傍・田畔に普通。高さ約30センチメートル。春夏、茎頂・葉のつけ根に花茎を出し、ナズナに似て黄色の小十字花を総状につける。

⇒すかし【透かし】

すかし‐だわら【透かし俵】‥ダハラ

クスサンの繭の俗称。長さ約5センチメートルの網目状に編まれた俵のような形から、この名がある。中に蛹さなぎが入っていて、9月頃、成虫が出る。

すかしだわら

撮影:海野和男

す‐が・く【巣がく】

〔自四〕

クモが巣をかける。後撰和歌集雑「ささがにの空に―・ける糸よりも」

ず‐がく【図学】ヅ‥

(→)画法幾何学に同じ。

す‐がく・る【巣隠る】

〔自下二〕

巣の中にかくれる。すごもる。源氏物語真木柱「―・れて、数にもあらぬ雁の子を」

す‐がけ【素懸・簾懸】

鎧よろいの縅おどし方の一種。糸目を粗くし、所々に2筋ずつ並べて綴ること。すがけおどし。

す‐がけ【簀掻】

(→)「すがき(簀掻)」に同じ。

ずが‐こうさく【図画工作】ヅグワ‥

小学校の教科の一つ。造形活動を通して造形感覚・創造的表現能力・美的情操等を養うことを目的とする。図工。

すが‐こも【菅菰】

スゲとマコモ。続古今和歌集恋「濁り江に生ふる―水みがくれて」

すが‐こも【菅薦】

スゲで編んだこも。

すかさ‐ず【透かさず】

〔副〕

間をあけず。間髪を入れず。謡曲、熊坂「追つかけ―込む薙刀に」。「―問い返す」

すかし【透かし】

①すきまをこしらえること。すくようにすること。また、すきまを設けた部分。

②漉入すきいれ紙を明るい方にかざすときに見える模様または文字。「―の入った紙」

③「すかしべ」の略。

⇒すかし‐あみ【透かし編み】

⇒すかし‐え【透かし絵】

⇒すかし‐おうぎ【透かし扇】

⇒すかし‐おり【透かし織】

⇒すかし‐がた【透かし形】

⇒すかし‐がわ【透かし革】

⇒すかし‐ぎく【透かし菊】

⇒すかし‐ぎり【透かし伐り】

⇒すかし‐た‐ごぼう【透かし田牛蒡】

⇒すかし‐だわら【透かし俵】

⇒すかし‐べ【透かし屁】

⇒すかし‐へい【透かし塀】

⇒すかし‐ぼり【透かし彫】

⇒すかし‐もよう【透かし模様】

⇒すかし‐もん【透かし門】

⇒すかし‐ゆり【透かし百合】

すかし‐あみ【透かし編み】

穴あき編み・模様編みなどの、すきまのある編み方の総称。レース編み・鎖編みの類。

⇒すかし【透かし】

スカジー【SCSI】

(Small Computer System Interface)パソコンなどの小型コンピューターとハード‐ディスク装置やプリンターなどの周辺装置を接続するためにANSI(アメリカ規格協会)が1986年に定めたインターフェース規格。

すかし‐え【透かし絵】‥ヱ

明るい方にすかすと見える絵模様。→透かし2。

⇒すかし【透かし】

すかし‐おうぎ【透かし扇】‥アフギ

(→)「すきおうぎ」に同じ。

⇒すかし【透かし】

すかし‐おり【透かし織】

絽ろや紗しゃのように、すきまのある絹織物。すきおり。→絡からみ織。

⇒すかし【透かし】

すかし‐がた【透かし形】

すかせば見えるようにした模様。透かし模様。

⇒すかし【透かし】

すかし‐がわ【透かし革】‥ガハ

質が薄く、表に彩色模様があって、すかして見れば、中に絵が現れて見える革。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ぎく【透かし菊】

彫りぬいてすかした菊の模様。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ぎり【透かし伐り】

(→)間伐かんばつに同じ。

⇒すかし【透かし】

すかし‐た‐ごぼう【透かし田牛蒡】‥バウ

アブラナ科の一年草または越年草。路傍・田畔に普通。高さ約30センチメートル。春夏、茎頂・葉のつけ根に花茎を出し、ナズナに似て黄色の小十字花を総状につける。

⇒すかし【透かし】

すかし‐だわら【透かし俵】‥ダハラ

クスサンの繭の俗称。長さ約5センチメートルの網目状に編まれた俵のような形から、この名がある。中に蛹さなぎが入っていて、9月頃、成虫が出る。

すかしだわら

撮影:海野和男

⇒すかし【透かし】

すかし‐べ【透かし屁】

音のしない放屁。すかし。すかしっぺ。

⇒すかし【透かし】

すかし‐へい【透かし塀】

間をすかして内部の見えるようにした塀。また、上部をすかし彫りにした塀。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ぼり【透かし彫】

彫刻の手法の一つ。板金・木材・石材などをくりぬいて図案をあらわすこと。また、そのもの。欄間の彫刻、刀剣の鍔つばなどに見られる。

透かし彫

撮影:関戸 勇

⇒すかし【透かし】

すかし‐べ【透かし屁】

音のしない放屁。すかし。すかしっぺ。

⇒すかし【透かし】

すかし‐へい【透かし塀】

間をすかして内部の見えるようにした塀。また、上部をすかし彫りにした塀。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ぼり【透かし彫】

彫刻の手法の一つ。板金・木材・石材などをくりぬいて図案をあらわすこと。また、そのもの。欄間の彫刻、刀剣の鍔つばなどに見られる。

透かし彫

撮影:関戸 勇

⇒すかし【透かし】

すかし・みる【透かし見る】

〔他上一〕

①透ける物を通して見る。「ガラスごしに―・みる」「霧の向うを―・みる」

②物の隙間から見る。

すがし‐め【清し女】

すがすがしいおんな。古事記下「あたら菅原すがはら言をこそ菅原すげはらといはめあたら―」

すかし‐もよう【透かし模様】‥ヤウ

①すかしてある文様。

②絽ろの薄物などを重ねて下の文様や色などがすけて見えるようにしたもの。

⇒すかし【透かし】

すかし‐もん【透かし門】

外からすかして見えるように扉を造った門。また、門扉の半ばから下を板戸、上を格子にした門。透門すきもん。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ゆり【透かし百合】

海岸に自生、また栽培もされるユリの一種。高さ30〜50センチメートル。葉はやや密に互生。初夏、茎頂に2〜3花が上を向いて開く。花は大形で広い漏斗形、黄赤色で内面に紫黒色の斑点がある。花被片の間、特に下半部に空隙があるところから命名。黄花など多くの園芸品種があり、他種との間に雑種が作られている。ハマユリ。

スカシユリ

撮影:関戸 勇

⇒すかし【透かし】

すかし・みる【透かし見る】

〔他上一〕

①透ける物を通して見る。「ガラスごしに―・みる」「霧の向うを―・みる」

②物の隙間から見る。

すがし‐め【清し女】

すがすがしいおんな。古事記下「あたら菅原すがはら言をこそ菅原すげはらといはめあたら―」

すかし‐もよう【透かし模様】‥ヤウ

①すかしてある文様。

②絽ろの薄物などを重ねて下の文様や色などがすけて見えるようにしたもの。

⇒すかし【透かし】

すかし‐もん【透かし門】

外からすかして見えるように扉を造った門。また、門扉の半ばから下を板戸、上を格子にした門。透門すきもん。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ゆり【透かし百合】

海岸に自生、また栽培もされるユリの一種。高さ30〜50センチメートル。葉はやや密に互生。初夏、茎頂に2〜3花が上を向いて開く。花は大形で広い漏斗形、黄赤色で内面に紫黒色の斑点がある。花被片の間、特に下半部に空隙があるところから命名。黄花など多くの園芸品種があり、他種との間に雑種が作られている。ハマユリ。

スカシユリ

撮影:関戸 勇

⇒すかし【透かし】

すか・す

〔自五〕

(侮っていう俗語)きどる。すましこむ。「―・した男」

すか・す【透かす・空かす】

〔他五〕

①すきまをこしらえる。すけて見えるようにする。間をあらくする。間をおく。平家物語4「八方―・さず斬つたりけり」。「障子を少し―・しておく」

②物を通して、その向うのものを見る。「枝を―・して月を見る」

③へらす。減ずる。からにする。太平記9「京中の勢をばさのみ―・すまじかりしものを」。「腹を―・す」

④はずす。取り除く。避ける。狂言、粟田口「急いで―・さうと存ずる」

⑤音を立てずに屁へをする。

すか・す【賺す】

〔他五〕

①だましいざなう。歎異抄「たとひ法然聖人に―・され参らせて、念仏して地獄におちたりとも」

②おだてあげる。源氏物語帚木「残りをいはせむとて、さてさてをかしかりける女かな、と―・い給ふを」

③慰めなだめる。機嫌をとる。天草本伊曾保物語「小さい子の泣くを―・すとて」。「なだめたり―・したり」

すか‐すか

①とどこおりなく直ちに事が運ぶさま。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「一倍くたびれて―と寝たればな」

②すいているさま。すきの多いさま。「外野席は―だ」「―のみかん」

すが‐すが【清清】

①さわやかなさま。さっぱり。狭衣物語4「―ともおぼし立つべきさまにも」

②とどこおりのないさま。すらすら。更級日記「沼尻といふ所も―と過ぎて」

ずか‐ずかヅカヅカ

〔副〕

荒々しく無遠慮に事を行うさま。つかつか。「土足で―と上がり込む」

すがすが‐し・い【清清しい】

〔形〕[文]すがすが・し(シク)

①さわやかで気持がよい。古事記上「我が御心―・し」。「―・い朝」

②事の運び方にとどこおりがない。栄華物語月宴「それにおぢて、―・しくもなしあげ奉り給はで」

③事にとりかかるのに、ためらいがない。いちはやい。あっさりしている。源氏物語宿木「思し立ちぬる事、―・しくおはします御心にて」

⇒すかし【透かし】

すか・す

〔自五〕

(侮っていう俗語)きどる。すましこむ。「―・した男」

すか・す【透かす・空かす】

〔他五〕

①すきまをこしらえる。すけて見えるようにする。間をあらくする。間をおく。平家物語4「八方―・さず斬つたりけり」。「障子を少し―・しておく」

②物を通して、その向うのものを見る。「枝を―・して月を見る」

③へらす。減ずる。からにする。太平記9「京中の勢をばさのみ―・すまじかりしものを」。「腹を―・す」

④はずす。取り除く。避ける。狂言、粟田口「急いで―・さうと存ずる」

⑤音を立てずに屁へをする。

すか・す【賺す】

〔他五〕

①だましいざなう。歎異抄「たとひ法然聖人に―・され参らせて、念仏して地獄におちたりとも」

②おだてあげる。源氏物語帚木「残りをいはせむとて、さてさてをかしかりける女かな、と―・い給ふを」

③慰めなだめる。機嫌をとる。天草本伊曾保物語「小さい子の泣くを―・すとて」。「なだめたり―・したり」

すか‐すか

①とどこおりなく直ちに事が運ぶさま。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「一倍くたびれて―と寝たればな」

②すいているさま。すきの多いさま。「外野席は―だ」「―のみかん」

すが‐すが【清清】

①さわやかなさま。さっぱり。狭衣物語4「―ともおぼし立つべきさまにも」

②とどこおりのないさま。すらすら。更級日記「沼尻といふ所も―と過ぎて」

ずか‐ずかヅカヅカ

〔副〕

荒々しく無遠慮に事を行うさま。つかつか。「土足で―と上がり込む」

すがすが‐し・い【清清しい】

〔形〕[文]すがすが・し(シク)

①さわやかで気持がよい。古事記上「我が御心―・し」。「―・い朝」

②事の運び方にとどこおりがない。栄華物語月宴「それにおぢて、―・しくもなしあげ奉り給はで」

③事にとりかかるのに、ためらいがない。いちはやい。あっさりしている。源氏物語宿木「思し立ちぬる事、―・しくおはします御心にて」

⇒すえひろ【末弘】

すえ‐ひろがり【末広がり】スヱ‥

①次第に末の方のひろがってゆくこと。また、次第に栄えてゆくこと。すえひろ。

②扇を祝っていう語。すえひろ。〈日葡辞書〉

すえひろがり【末広・末広がり】スヱ‥

①狂言。脇狂言。果報者が末広を求めに太郎冠者を都にやるが、悪者に古傘を末広だと売りつけられて帰り、主人にしかられる。冠者は悪者に習った謡をうたい、主人の機嫌をとる。

末広がり

⇒すえひろ【末弘】

すえ‐ひろがり【末広がり】スヱ‥

①次第に末の方のひろがってゆくこと。また、次第に栄えてゆくこと。すえひろ。

②扇を祝っていう語。すえひろ。〈日葡辞書〉

すえひろがり【末広・末広がり】スヱ‥

①狂言。脇狂言。果報者が末広を求めに太郎冠者を都にやるが、悪者に古傘を末広だと売りつけられて帰り、主人にしかられる。冠者は悪者に習った謡をうたい、主人の機嫌をとる。

末広がり

→文献資料[末広がり]

②(「末広狩」と書く)歌舞伎舞踊。長唄。本名題「稚美鳥末広わかみどりすえひろがり」。1に取材。3世桜田治助作詞、10世杵屋六左衛門作曲。1854年(嘉永7)初演。

③一中節。末広すえひろ。大槻如電作詞、4世菅野序遊作曲。

すえひろ‐てっちょう【末広鉄腸】スヱ‥チヤウ

新聞記者・政治家。名は重恭しげやす。伊予宇和島藩士の子。「曙新聞」「朝野新聞」に入社、自由民権運動に参加。後に代議士。著は政治小説「雪中梅」「花間鶯」など。(1849〜1896)

⇒すえひろ【末広】

すえ‐ふろ【据風呂】スヱ‥

(一説に、水をわかす風呂の意の水すい風呂の訛)桶の下部に竈かまどを据え付けた風呂。五右衛門風呂・鉄砲風呂などもこの一種。

すえ‐へ【末方・末辺】スヱ‥

(スエベとも)

①(樹木などの)末の方。はしの方。古事記中「―は妹を思ひ出」

②山の頂いただきの方。万葉集13「本辺は馬酔木あしび花咲き―は椿花咲く」

↔もとへ

すえ‐ほそり【末細り】スヱ‥

(→)「先細り」に同じ。

すえまつ【末松】スヱ‥

姓氏の一つ。

⇒すえまつ‐けんちょう【末松謙澄】

すえまつ‐けんちょう【末松謙澄】スヱ‥

著述家・官僚。豊前出身。新聞人となったが、のち官界に入り、ケンブリッジ大学に遊学。逓相・内相・枢密顧問官。「防長回天史」などを編述。「羅馬古法典」およびイギリス小説「谷間の姫百合」などを翻訳。伊藤博文の女婿。子爵。(1855〜1920)

⇒すえまつ【末松】

すえ‐もの【据物】スヱ‥

①飾りのために据えておくもの。おきもの。

②土壇どだんなどに罪人の死体などをおいて刀剣の切れ味をためすこと。また、その死体。甲陽軍鑑14「既に―を切てその首の落つるに」。「―切り」

③他家へは行かず、定まった宿で淫売する私娼。好色一代女6「―はその内へ客を取り込み外の出合にゆかず」

⇒すえもの‐やど【据物宿】

すえ‐もの【陶物】スヱ‥

やきもの。陶器。〈倭名類聚鈔(十巻本)4〉

⇒すえもの‐し【陶物師】

⇒すえもの‐づくり【陶物作り】

すえもの‐し【陶物師】スヱ‥

陶器を作ることを業とする人。陶工。

⇒すえ‐もの【陶物】

すえもの‐づくり【陶物作り】スヱ‥

陶器を製作すること。また、それを業とする人。すえつくり。

⇒すえ‐もの【陶物】

すえもの‐やど【据物宿】スヱ‥

専属の私娼を置いた淫売宿。好色一代女6「―に行きて分けの勤めも恥かし」

⇒すえ‐もの【据物】

すえよし【末吉】スヱ‥

姓氏の一つ。

⇒すえよし‐ぶね【末吉船】

⇒すえよし‐よしやす【末吉吉安】

すえよし‐ぶね【末吉船】スヱ‥

江戸初期、末吉吉安が呂宋ルソン・安南などに貿易のため渡航した朱印船。

⇒すえよし【末吉】

すえよし‐よしやす【末吉吉安】スヱ‥

(名は吉康とも書く)江戸初期の貿易家。通称、孫左衛門。摂津平野の生れ。朱印状を受け、呂宋ルソン・シャムなどに朱印船(末吉船)を派遣。大坂の陣の功によって河内2郡の代官に任じられる。(1570〜1617)

⇒すえよし【末吉】

す・える【据える】スヱル

〔他下一〕[文]す・う(下二)

(ウ(植)ヱルと同源。そこに根を下ろすようにしっかりと定着させる意。室町時代頃よりヤ行に活用する例がみられる)

①置くべき場所を定めて物を置く。1カ所に定めて動かさないようにする。万葉集2「泣沢の神社もりに御酒みわ―・ゑ祈れども」。宇治拾遺物語9「あしくもあらぬ饗一、二膳ばかり―・ゑつ」。保元物語(金刀比羅本)「大男のまなこを―・ゑ、つらたましひ誠にあらけなかるが」。「腰を―・えてかかれ」「機械を―・える」「目を―・える」「腹に―・えかねる」

②場所をきめて人をとどまらせる。居させる。すわらせる。竹取物語「かぐや姫―・ゑむには…うるはしき屋を造り給ひて」。源氏物語須磨「若君…とて膝に―・ゑ給へる御気色忍び難げなり」。「客を上座に―・える」

③一定の地位につける。源氏物語紅葉賀「坊にも―・ゑ奉らずなりにしを」。「大臣に―・える」「妻の座に―・える」

④人を置いて番をさせる。万葉集14「筑波嶺の彼面此面おてもこのもに守部―・ゑ母い守れども魂そ逢ひにける」。伊勢物語「その通ひ路に夜毎に人を―・ゑてまもらせければ」

⑤鳥などをとまらせる。万葉集17「矢形尾の鷹を手に―・ゑ三島野に狩らぬ日まねく月そ経にける」

⑥植えつける。万葉集15「世の中の常の理かくさまになり来にけらし―・ゑし種子から」

⑦設け置く。設ける。源氏物語常夏「勿来の関をや―・ゑさせ給へらむ」

⑧印判などを押す。捺印する。太平記9「足利殿自ら筆をとつて判を―・ゑ給ひ」

⑨灸点きゅうてんする。灸をおく。浮世風呂前「腹ぽんぽんの方は灸あつつがあるからよしませう。灸あつつウ誰が―・えた」。日葡辞書「ヤイトウヲスユル」

⑩製造する。醸造する。日葡辞書「ス(酢)ヲスユル」

す・える【饐える】

〔自下一〕[文]す・ゆ(下二)

(スユル(四段活用)という古形があったらしい)飲食物が腐ってすっぱくなる。倭名類聚鈔16「冷酢漿師説冷酢読比伊須由礼流」。誹風柳多留8「ほととぎすもうひや飯も―・える頃」。「―・えたにおい」

すおう【周防】‥ハウ

旧国名。今の山口県の東部。防州。「すは」とも。

⇒すおう‐なだ【周防灘】

す‐おう【素袍】‥ハウ

⇒すおう(素襖)

す‐おう【素襖】‥アヲ

直垂ひたたれの一種。大紋から変化した服で、室町時代に始まる。もと庶人の常服であったが、江戸時代には平士ひらざむらい・陪臣ばいしんの礼服となる。麻布地で、定紋を付けることは大紋と同じであるが、胸紐・露・菊綴きくとじが革であること、袖に露がないこと、文様があること、袴の腰に袴と同じ地質のものを用い、左右の相引と腰板に紋を付け、後腰に角板を入れることなどが異なる。袴は上下かみしもと称して上と同地質同色の長袴をはくのを普通とし、上下色の異なっているのを素襖袴、半袴を用いるのを素襖小袴という。素袍。

素襖

→文献資料[末広がり]

②(「末広狩」と書く)歌舞伎舞踊。長唄。本名題「稚美鳥末広わかみどりすえひろがり」。1に取材。3世桜田治助作詞、10世杵屋六左衛門作曲。1854年(嘉永7)初演。

③一中節。末広すえひろ。大槻如電作詞、4世菅野序遊作曲。

すえひろ‐てっちょう【末広鉄腸】スヱ‥チヤウ

新聞記者・政治家。名は重恭しげやす。伊予宇和島藩士の子。「曙新聞」「朝野新聞」に入社、自由民権運動に参加。後に代議士。著は政治小説「雪中梅」「花間鶯」など。(1849〜1896)

⇒すえひろ【末広】

すえ‐ふろ【据風呂】スヱ‥

(一説に、水をわかす風呂の意の水すい風呂の訛)桶の下部に竈かまどを据え付けた風呂。五右衛門風呂・鉄砲風呂などもこの一種。

すえ‐へ【末方・末辺】スヱ‥

(スエベとも)

①(樹木などの)末の方。はしの方。古事記中「―は妹を思ひ出」

②山の頂いただきの方。万葉集13「本辺は馬酔木あしび花咲き―は椿花咲く」

↔もとへ

すえ‐ほそり【末細り】スヱ‥

(→)「先細り」に同じ。

すえまつ【末松】スヱ‥

姓氏の一つ。

⇒すえまつ‐けんちょう【末松謙澄】

すえまつ‐けんちょう【末松謙澄】スヱ‥

著述家・官僚。豊前出身。新聞人となったが、のち官界に入り、ケンブリッジ大学に遊学。逓相・内相・枢密顧問官。「防長回天史」などを編述。「羅馬古法典」およびイギリス小説「谷間の姫百合」などを翻訳。伊藤博文の女婿。子爵。(1855〜1920)

⇒すえまつ【末松】

すえ‐もの【据物】スヱ‥

①飾りのために据えておくもの。おきもの。

②土壇どだんなどに罪人の死体などをおいて刀剣の切れ味をためすこと。また、その死体。甲陽軍鑑14「既に―を切てその首の落つるに」。「―切り」

③他家へは行かず、定まった宿で淫売する私娼。好色一代女6「―はその内へ客を取り込み外の出合にゆかず」

⇒すえもの‐やど【据物宿】

すえ‐もの【陶物】スヱ‥

やきもの。陶器。〈倭名類聚鈔(十巻本)4〉

⇒すえもの‐し【陶物師】

⇒すえもの‐づくり【陶物作り】

すえもの‐し【陶物師】スヱ‥

陶器を作ることを業とする人。陶工。

⇒すえ‐もの【陶物】

すえもの‐づくり【陶物作り】スヱ‥

陶器を製作すること。また、それを業とする人。すえつくり。

⇒すえ‐もの【陶物】

すえもの‐やど【据物宿】スヱ‥

専属の私娼を置いた淫売宿。好色一代女6「―に行きて分けの勤めも恥かし」

⇒すえ‐もの【据物】

すえよし【末吉】スヱ‥

姓氏の一つ。

⇒すえよし‐ぶね【末吉船】

⇒すえよし‐よしやす【末吉吉安】

すえよし‐ぶね【末吉船】スヱ‥

江戸初期、末吉吉安が呂宋ルソン・安南などに貿易のため渡航した朱印船。

⇒すえよし【末吉】

すえよし‐よしやす【末吉吉安】スヱ‥

(名は吉康とも書く)江戸初期の貿易家。通称、孫左衛門。摂津平野の生れ。朱印状を受け、呂宋ルソン・シャムなどに朱印船(末吉船)を派遣。大坂の陣の功によって河内2郡の代官に任じられる。(1570〜1617)

⇒すえよし【末吉】

す・える【据える】スヱル

〔他下一〕[文]す・う(下二)

(ウ(植)ヱルと同源。そこに根を下ろすようにしっかりと定着させる意。室町時代頃よりヤ行に活用する例がみられる)

①置くべき場所を定めて物を置く。1カ所に定めて動かさないようにする。万葉集2「泣沢の神社もりに御酒みわ―・ゑ祈れども」。宇治拾遺物語9「あしくもあらぬ饗一、二膳ばかり―・ゑつ」。保元物語(金刀比羅本)「大男のまなこを―・ゑ、つらたましひ誠にあらけなかるが」。「腰を―・えてかかれ」「機械を―・える」「目を―・える」「腹に―・えかねる」

②場所をきめて人をとどまらせる。居させる。すわらせる。竹取物語「かぐや姫―・ゑむには…うるはしき屋を造り給ひて」。源氏物語須磨「若君…とて膝に―・ゑ給へる御気色忍び難げなり」。「客を上座に―・える」

③一定の地位につける。源氏物語紅葉賀「坊にも―・ゑ奉らずなりにしを」。「大臣に―・える」「妻の座に―・える」

④人を置いて番をさせる。万葉集14「筑波嶺の彼面此面おてもこのもに守部―・ゑ母い守れども魂そ逢ひにける」。伊勢物語「その通ひ路に夜毎に人を―・ゑてまもらせければ」

⑤鳥などをとまらせる。万葉集17「矢形尾の鷹を手に―・ゑ三島野に狩らぬ日まねく月そ経にける」

⑥植えつける。万葉集15「世の中の常の理かくさまになり来にけらし―・ゑし種子から」

⑦設け置く。設ける。源氏物語常夏「勿来の関をや―・ゑさせ給へらむ」

⑧印判などを押す。捺印する。太平記9「足利殿自ら筆をとつて判を―・ゑ給ひ」

⑨灸点きゅうてんする。灸をおく。浮世風呂前「腹ぽんぽんの方は灸あつつがあるからよしませう。灸あつつウ誰が―・えた」。日葡辞書「ヤイトウヲスユル」

⑩製造する。醸造する。日葡辞書「ス(酢)ヲスユル」

す・える【饐える】

〔自下一〕[文]す・ゆ(下二)

(スユル(四段活用)という古形があったらしい)飲食物が腐ってすっぱくなる。倭名類聚鈔16「冷酢漿師説冷酢読比伊須由礼流」。誹風柳多留8「ほととぎすもうひや飯も―・える頃」。「―・えたにおい」

すおう【周防】‥ハウ

旧国名。今の山口県の東部。防州。「すは」とも。

⇒すおう‐なだ【周防灘】

す‐おう【素袍】‥ハウ

⇒すおう(素襖)

す‐おう【素襖】‥アヲ

直垂ひたたれの一種。大紋から変化した服で、室町時代に始まる。もと庶人の常服であったが、江戸時代には平士ひらざむらい・陪臣ばいしんの礼服となる。麻布地で、定紋を付けることは大紋と同じであるが、胸紐・露・菊綴きくとじが革であること、袖に露がないこと、文様があること、袴の腰に袴と同じ地質のものを用い、左右の相引と腰板に紋を付け、後腰に角板を入れることなどが異なる。袴は上下かみしもと称して上と同地質同色の長袴をはくのを普通とし、上下色の異なっているのを素襖袴、半袴を用いるのを素襖小袴という。素袍。

素襖

素襖

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

素襖

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒すおう‐えぼし【素襖烏帽子】

⇒すおう‐ばかま【素襖袴】

⇒すおう‐びき【素襖引】

すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】‥ハウ

(sapang マレー)

①マメ科の小高木。インド・マレー原産の染料植物。枝に小さいとげがある。葉は羽状複葉。黄色5弁花は円錐花序をなす。木質・楕円形の、中に3〜4個の種子を含む莢さやを生ずる。心材および莢は煎じて、古くから重要な赤色染料とされた。スオウノキ。源氏物語絵合「―の花足けそく」

②染色の名。蘇芳の煎じ汁で染めた黒みを帯びた紅色。主要色素はブラジレインで、明礬みょうばん媒染で赤色、灰汁あくで赤紫、鉄媒染では紫色に染めることができる。紫式部日記「表着はおしわたして―の織物なり」

Munsell color system: 4R4/7

③襲かさねの色目。表は薄茶、裏は濃赤。すおうがさね。

⇒すおう‐あわ【蘇芳泡】

⇒すおう‐いろ【蘇芳色】

⇒すおう‐がさね【蘇芳襲】

⇒すおう‐の‐き【蘇芳の木】

⇒すおう‐の‐こう【蘇芳香】

⇒すおう‐の‐におい【蘇芳匂】

⇒すおう‐ばな【蘇芳花】

⇒すおう‐ぼく【蘇芳木】

すおう‐あわ【蘇芳泡】‥ハウ‥

(→)蘇芳花に同じ。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐いろ【蘇芳色】‥ハウ‥

黒みを帯びた赤色。今昔物語集27「―なる血多くこぼれて」

Munsell color system: 4R4/7

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐えぼし【素襖烏帽子】‥アヲ‥

素襖をつけた時かぶる烏帽子。侍烏帽子。

⇒す‐おう【素襖】

すおうおとし【素袍落】‥ハウ‥

①狂言。主人の伯父の家で馳走の酒に乱酔した太郎冠者が、引出物にもらった素袍を落とし、迎えに来た主人に拾われる。

②(「素襖落」と書く)舞踊劇。福地桜痴作。新歌舞伎十八番の一つ。1に取材。太郎冠者が主人の伯父の姫から酒を貰って那須与一扇の的の物語を語る。

すおう‐がさね【蘇芳襲】‥ハウ‥

襲かさねの色目。→蘇芳3。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐なだ【周防灘】‥ハウ‥

瀬戸内海西端部の海域。山口県南岸と九州北東岸に囲まれ、西は関門海峡で響灘に通じ、東は祝島と国東半島北方の姫島を境として伊予灘に接する。北岸に臨海工業地帯が発達。

⇒すおう【周防】

すおう‐の‐き【蘇芳の木】‥ハウ‥

(→)蘇芳1に同じ。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐の‐こう【蘇芳香】‥ハウ‥カウ

襲かさねの色目。表は蘇芳系統の色、裏は濃蘇芳または青か白。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐の‐ないし【周防内侍】‥ハウ‥

平安後期の歌人。周防守平棟仲の女むすめ。本名、仲子。後冷泉・後三条・白河・堀河天皇に仕える。天仁・天永(1108〜1113)の頃没。家集「周防内侍集」。

すおう‐の‐におい【蘇芳匂】‥ハウ‥ニホヒ

襲かさねの色目。上を濃い蘇芳色に、下を薄い蘇芳色にしたもの。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐ばかま【素襖袴】‥アヲ‥

「素襖」参照。

⇒す‐おう【素襖】

すおう‐ばな【蘇芳花】‥ハウ‥

絵具の一種。蘇芳の煎じ汁から製した帯紅暗褐色の泥状物。水に溶かせば帯紫紅色を呈し、濃い液を紙面に塗布すれば表面金色の暗紅色を呈する。この製法は日本独特という。蘇芳泡。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐びき【素襖引】‥アヲ‥

室町時代、武家などの酒宴の時、人に杯をさし、自分の着た素襖をぬいで引出物とすること。

⇒す‐おう【素襖】

すおう‐ぼく【蘇芳木】‥ハウ‥

〔植〕リラの異称。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

す‐おどり【素踊】‥ヲドリ

衣装・鬘かつらをつけず、男子は袴、女子は着流しの紋服で踊るもの。

スオミ【Suomi】

フィンランド共和国のフィンランド語名。

ず‐おも【頭重】ヅ‥

①あたまの重いこと。

②他人に対してたやすく頭をさげない態度。

③(取引用語)相場が上がり気味でありながら、伸びかねていること。

す‐おろし【巣下ろし】

鳥の巣から雛をおろして育てること。狂言、梟「この間山へ参つた時分に梟の―を致いた」

すか

川水・海水などによって生じた砂地。砂丘。浜すか。万葉集14「―辺に立てる貌かおが花」

すか

あてがはずれること。見当ちがい。はずれ。へま。すかまた。洒落本、十界和尚話いかいおせわ「いやも、どこへいても―ばかりじや」。「―を食う」

すが【菅】

「すげ」の古形。他の語に冠して複合語を作る。古事記中「―畳」。万葉集14「―枕」

すが【菅】

姓氏の一つ。

⇒すが‐せんすけ【菅専助】

すが【須賀】

姓氏の一つ。

⇒すが‐あつこ【須賀敦子】

ず‐が【図画】ヅグワ

①図と絵。また、図を引くことと絵をえがくこと。図絵。とが。

②もと、小学校の教科の一つ。美術。

すが‐あつこ【須賀敦子】

随筆家・イタリア文学者。芦屋市生れ。作「ミラノ 霧の風景」。(1929〜1998)

⇒すが【須賀】

スカート【skirt】

①主に婦人服で、下半身を覆う筒状の衣服。タイト・ギャザー・フレアー・プリーツなどの種類がある。ドレス・コートなどの、ウェストから下の部分を指すこともある。

スカート

⇒すおう‐えぼし【素襖烏帽子】

⇒すおう‐ばかま【素襖袴】

⇒すおう‐びき【素襖引】

すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】‥ハウ

(sapang マレー)

①マメ科の小高木。インド・マレー原産の染料植物。枝に小さいとげがある。葉は羽状複葉。黄色5弁花は円錐花序をなす。木質・楕円形の、中に3〜4個の種子を含む莢さやを生ずる。心材および莢は煎じて、古くから重要な赤色染料とされた。スオウノキ。源氏物語絵合「―の花足けそく」

②染色の名。蘇芳の煎じ汁で染めた黒みを帯びた紅色。主要色素はブラジレインで、明礬みょうばん媒染で赤色、灰汁あくで赤紫、鉄媒染では紫色に染めることができる。紫式部日記「表着はおしわたして―の織物なり」

Munsell color system: 4R4/7

③襲かさねの色目。表は薄茶、裏は濃赤。すおうがさね。

⇒すおう‐あわ【蘇芳泡】

⇒すおう‐いろ【蘇芳色】

⇒すおう‐がさね【蘇芳襲】

⇒すおう‐の‐き【蘇芳の木】

⇒すおう‐の‐こう【蘇芳香】

⇒すおう‐の‐におい【蘇芳匂】

⇒すおう‐ばな【蘇芳花】

⇒すおう‐ぼく【蘇芳木】

すおう‐あわ【蘇芳泡】‥ハウ‥

(→)蘇芳花に同じ。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐いろ【蘇芳色】‥ハウ‥

黒みを帯びた赤色。今昔物語集27「―なる血多くこぼれて」

Munsell color system: 4R4/7

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐えぼし【素襖烏帽子】‥アヲ‥

素襖をつけた時かぶる烏帽子。侍烏帽子。

⇒す‐おう【素襖】

すおうおとし【素袍落】‥ハウ‥

①狂言。主人の伯父の家で馳走の酒に乱酔した太郎冠者が、引出物にもらった素袍を落とし、迎えに来た主人に拾われる。

②(「素襖落」と書く)舞踊劇。福地桜痴作。新歌舞伎十八番の一つ。1に取材。太郎冠者が主人の伯父の姫から酒を貰って那須与一扇の的の物語を語る。

すおう‐がさね【蘇芳襲】‥ハウ‥

襲かさねの色目。→蘇芳3。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐なだ【周防灘】‥ハウ‥

瀬戸内海西端部の海域。山口県南岸と九州北東岸に囲まれ、西は関門海峡で響灘に通じ、東は祝島と国東半島北方の姫島を境として伊予灘に接する。北岸に臨海工業地帯が発達。

⇒すおう【周防】

すおう‐の‐き【蘇芳の木】‥ハウ‥

(→)蘇芳1に同じ。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐の‐こう【蘇芳香】‥ハウ‥カウ

襲かさねの色目。表は蘇芳系統の色、裏は濃蘇芳または青か白。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐の‐ないし【周防内侍】‥ハウ‥

平安後期の歌人。周防守平棟仲の女むすめ。本名、仲子。後冷泉・後三条・白河・堀河天皇に仕える。天仁・天永(1108〜1113)の頃没。家集「周防内侍集」。

すおう‐の‐におい【蘇芳匂】‥ハウ‥ニホヒ

襲かさねの色目。上を濃い蘇芳色に、下を薄い蘇芳色にしたもの。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐ばかま【素襖袴】‥アヲ‥

「素襖」参照。

⇒す‐おう【素襖】

すおう‐ばな【蘇芳花】‥ハウ‥

絵具の一種。蘇芳の煎じ汁から製した帯紅暗褐色の泥状物。水に溶かせば帯紫紅色を呈し、濃い液を紙面に塗布すれば表面金色の暗紅色を呈する。この製法は日本独特という。蘇芳泡。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐びき【素襖引】‥アヲ‥

室町時代、武家などの酒宴の時、人に杯をさし、自分の着た素襖をぬいで引出物とすること。

⇒す‐おう【素襖】

すおう‐ぼく【蘇芳木】‥ハウ‥

〔植〕リラの異称。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

す‐おどり【素踊】‥ヲドリ

衣装・鬘かつらをつけず、男子は袴、女子は着流しの紋服で踊るもの。

スオミ【Suomi】

フィンランド共和国のフィンランド語名。

ず‐おも【頭重】ヅ‥

①あたまの重いこと。

②他人に対してたやすく頭をさげない態度。

③(取引用語)相場が上がり気味でありながら、伸びかねていること。

す‐おろし【巣下ろし】

鳥の巣から雛をおろして育てること。狂言、梟「この間山へ参つた時分に梟の―を致いた」

すか

川水・海水などによって生じた砂地。砂丘。浜すか。万葉集14「―辺に立てる貌かおが花」

すか

あてがはずれること。見当ちがい。はずれ。へま。すかまた。洒落本、十界和尚話いかいおせわ「いやも、どこへいても―ばかりじや」。「―を食う」

すが【菅】

「すげ」の古形。他の語に冠して複合語を作る。古事記中「―畳」。万葉集14「―枕」

すが【菅】

姓氏の一つ。

⇒すが‐せんすけ【菅専助】

すが【須賀】

姓氏の一つ。

⇒すが‐あつこ【須賀敦子】

ず‐が【図画】ヅグワ

①図と絵。また、図を引くことと絵をえがくこと。図絵。とが。

②もと、小学校の教科の一つ。美術。

すが‐あつこ【須賀敦子】

随筆家・イタリア文学者。芦屋市生れ。作「ミラノ 霧の風景」。(1929〜1998)

⇒すが【須賀】

スカート【skirt】

①主に婦人服で、下半身を覆う筒状の衣服。タイト・ギャザー・フレアー・プリーツなどの種類がある。ドレス・コートなどの、ウェストから下の部分を指すこともある。

スカート

②物の下部につける、保護または装飾用の覆い。

スカーフ【scarf】

頭にかぶったり首に巻いたりする方形の布。

スカーレット【scarlet】

深紅色しんこうしょく。緋色ひいろ。

Munsell color system: 7R5/14

スカイ【sky】

空。天。天空。

⇒スカイ‐サイン【sky sign】

⇒スカイ‐スクレーパー【skyscraper】

⇒スカイ‐ダイビング【skydiving】

⇒スカイ‐ブルー【sky blue】

⇒スカイ‐ライン【skyline】

⇒スカイ‐ラウンジ【sky lounge】

すがい【次】スガヒ

(スガフの連用形から)次ぐこと。また、すれちがうこと。

⇒すがい‐すがい【次次】

す‐がい【酢貝】‥ガヒ

リュウテンサザエ科の巻貝。殻高約2センチメートル。蓋はサザエのように石灰質で、皿に伏せて酢を注ぐと殻が溶けて動きまわるので、玩具にしたといわれる。食用。各地の磯に普通。カラクモガイ。郎君子。

ず‐かい【図解】ヅ‥

①図で説明すること。また、そのような冊子。絵解き。「構造を―する」

②図画の内容の説明。

ず‐がい【頭蓋】ヅ‥

⇒とうがい。

⇒ずがい‐こつ【頭蓋骨】

ずがい‐こつ【頭蓋骨】ヅ‥

⇒とうがいこつ

⇒ず‐がい【頭蓋】

スカイ‐サイン【sky sign】

①ビルの壁面などを利用した電光盤による広告装置。

②飛行機の煙などで空中に描き出す広告。

⇒スカイ【sky】

すかい‐さん【皇海山】

栃木県日光市と群馬県沼田市の境に位置する成層火山。標高2144メートル。日光火山群に属する。

皇海山

提供:オフィス史朗

②物の下部につける、保護または装飾用の覆い。

スカーフ【scarf】

頭にかぶったり首に巻いたりする方形の布。

スカーレット【scarlet】

深紅色しんこうしょく。緋色ひいろ。

Munsell color system: 7R5/14

スカイ【sky】

空。天。天空。

⇒スカイ‐サイン【sky sign】

⇒スカイ‐スクレーパー【skyscraper】

⇒スカイ‐ダイビング【skydiving】

⇒スカイ‐ブルー【sky blue】

⇒スカイ‐ライン【skyline】

⇒スカイ‐ラウンジ【sky lounge】

すがい【次】スガヒ

(スガフの連用形から)次ぐこと。また、すれちがうこと。

⇒すがい‐すがい【次次】

す‐がい【酢貝】‥ガヒ

リュウテンサザエ科の巻貝。殻高約2センチメートル。蓋はサザエのように石灰質で、皿に伏せて酢を注ぐと殻が溶けて動きまわるので、玩具にしたといわれる。食用。各地の磯に普通。カラクモガイ。郎君子。

ず‐かい【図解】ヅ‥

①図で説明すること。また、そのような冊子。絵解き。「構造を―する」

②図画の内容の説明。

ず‐がい【頭蓋】ヅ‥

⇒とうがい。

⇒ずがい‐こつ【頭蓋骨】

ずがい‐こつ【頭蓋骨】ヅ‥

⇒とうがいこつ

⇒ず‐がい【頭蓋】

スカイ‐サイン【sky sign】

①ビルの壁面などを利用した電光盤による広告装置。

②飛行機の煙などで空中に描き出す広告。

⇒スカイ【sky】

すかい‐さん【皇海山】

栃木県日光市と群馬県沼田市の境に位置する成層火山。標高2144メートル。日光火山群に属する。

皇海山

提供:オフィス史朗

すがい‐すがい【次次】スガヒスガヒ

つぎつぎ。次第次第。山家集「しだり咲く萩の古枝に風かけて―に牡鹿おじか鳴くなり」

⇒すがい【次】

スカイ‐スクレーパー【skyscraper】

(→)摩天楼。

⇒スカイ【sky】

スカイ‐ダイビング【skydiving】

飛行機から降下した後、パラシュートを開き、目標地点への着地の正確さや空中の演技を競うスポーツ。

⇒スカイ【sky】

すが‐いと【絓糸】

生糸1本を、撚よりをかけず、そのままに用いる糸。白髪糸。

スカイ‐ブルー【sky blue】

空色。

Munsell color system: 9B7.5/5.5

⇒スカイ【sky】

スカイ‐ライン【skyline】

①山・建物などの空を画する輪郭。

②地平線。

③日本で、山の尾根や高原を走る自動車用遊覧道路の称。「磐梯吾妻―」

⇒スカイ【sky】

スカイ‐ラウンジ【sky lounge】

ビルの高所にある、見晴らしの良い展望室。

⇒スカイ【sky】

スカイラブ【Skylab】

(宇宙実験室の意)アメリカの宇宙ステーション。1973〜79年稼働。

すが・う【次ふ】スガフ

〔自四〕

①次ぐ。すぐあとに続く。匹敵する。源氏物語手習「うち―・ひたる尼ども」

②行きちがう。すれちがう。散木奇歌集「―・ひて逢はず」

スカウト【scout】

①スポーツ選手・芸能人などの有望な人材を探し出したり引き抜いたりすること。また、それを仕事とする人。

②ボーイ‐スカウトまたはガール‐スカウトの団員。

す‐がえ【巣換え】‥ガヘ

①巣をとりかえること。

②芸娼妓などが営業の場所をかえること。くらがえ。

すがえ【菅江】

姓氏の一つ。

⇒すがえ‐ますみ【菅江真澄】

すがえ‐ますみ【菅江真澄】

江戸後期の旅行家。民俗学の先駆。本名、白井秀雄。三河の人。国学・和歌・本草学を学び、信濃・東北・蝦夷地を遊歴、津軽藩・秋田藩に滞在。その紀行を「真澄遊覧記」という。(1754〜1829)

⇒すがえ【菅江】

す‐がお【素顔】‥ガホ

①化粧をしていない顔。梅暦「―自慢か寝起きのままか」

②転じて、ありのままの状態。「―の東京」

③酒気を帯びない顔。しらふ。すめん。

すが‐がき【清掻・菅掻・菅垣】

①(菅掻)和琴わごんの奏法の一つ。六弦全部を一気に弾奏するいくつかの奏法を、組み合わせて一つの型としたもの。源氏物語常夏「同じ―の音に」

②(菅掻)雅楽の箏の奏法で、早掻はやがき・閑掻しずがきの総称。

③(すががき)江戸初期、箏・三味線などを用いた歌詞のない器楽曲をいう語。「六段すががき」など。

④(菅垣)尺八の本曲で、題名に付す語で、楽曲の分類を示す「秋田菅垣」「三谷さんや菅垣」など。

⑤(清掻)江戸吉原で、遊女が張見世はりみせに出る時に弾く三味線の曲。見世清掻。店清掻。

⑥(清掻)歌舞伎の下座げざ音楽。5に基づき遊里の場面を表す三味線の合奏。

すが‐が・く【清掻く】

〔他四〕

すががきをする。源氏物語真木柱「和琴あずまの調べを―・きて」

すが‐がさ【菅笠】

⇒すげがさ

すかがわ【須賀川】‥ガハ

福島県南部、阿武隈川上流にある市。もと奥州街道の宿駅・市場町。農産物の集散地。人口8万。

す‐がき【巣がき】

クモのかけた巣。また、巣作り。拾遺和歌集雑秋「わが宿のあばら隠せる蜘蛛の―を」

す‐がき【素書・素描】

絵などを、彩色を加えないで書くこと。また、その絵。そびょう。

す‐がき【簀垣】

竹の透垣すいがい。竹垣。散木奇歌集「八重―ひまなき思ひに立ちやすらふと」

す‐がき【簀掻】

床として作った簀子すのこ。堀河百首冬「賤の―の下さえて」

す‐がき【酢牡蠣】

牡蠣のむきみを酢にひたした料理。

酢牡蠣

撮影:関戸 勇

すがい‐すがい【次次】スガヒスガヒ

つぎつぎ。次第次第。山家集「しだり咲く萩の古枝に風かけて―に牡鹿おじか鳴くなり」

⇒すがい【次】

スカイ‐スクレーパー【skyscraper】

(→)摩天楼。

⇒スカイ【sky】

スカイ‐ダイビング【skydiving】

飛行機から降下した後、パラシュートを開き、目標地点への着地の正確さや空中の演技を競うスポーツ。

⇒スカイ【sky】

すが‐いと【絓糸】

生糸1本を、撚よりをかけず、そのままに用いる糸。白髪糸。

スカイ‐ブルー【sky blue】

空色。

Munsell color system: 9B7.5/5.5

⇒スカイ【sky】

スカイ‐ライン【skyline】

①山・建物などの空を画する輪郭。

②地平線。

③日本で、山の尾根や高原を走る自動車用遊覧道路の称。「磐梯吾妻―」

⇒スカイ【sky】

スカイ‐ラウンジ【sky lounge】

ビルの高所にある、見晴らしの良い展望室。

⇒スカイ【sky】

スカイラブ【Skylab】

(宇宙実験室の意)アメリカの宇宙ステーション。1973〜79年稼働。

すが・う【次ふ】スガフ

〔自四〕

①次ぐ。すぐあとに続く。匹敵する。源氏物語手習「うち―・ひたる尼ども」

②行きちがう。すれちがう。散木奇歌集「―・ひて逢はず」

スカウト【scout】

①スポーツ選手・芸能人などの有望な人材を探し出したり引き抜いたりすること。また、それを仕事とする人。

②ボーイ‐スカウトまたはガール‐スカウトの団員。

す‐がえ【巣換え】‥ガヘ

①巣をとりかえること。

②芸娼妓などが営業の場所をかえること。くらがえ。

すがえ【菅江】

姓氏の一つ。

⇒すがえ‐ますみ【菅江真澄】

すがえ‐ますみ【菅江真澄】

江戸後期の旅行家。民俗学の先駆。本名、白井秀雄。三河の人。国学・和歌・本草学を学び、信濃・東北・蝦夷地を遊歴、津軽藩・秋田藩に滞在。その紀行を「真澄遊覧記」という。(1754〜1829)

⇒すがえ【菅江】

す‐がお【素顔】‥ガホ

①化粧をしていない顔。梅暦「―自慢か寝起きのままか」

②転じて、ありのままの状態。「―の東京」

③酒気を帯びない顔。しらふ。すめん。

すが‐がき【清掻・菅掻・菅垣】

①(菅掻)和琴わごんの奏法の一つ。六弦全部を一気に弾奏するいくつかの奏法を、組み合わせて一つの型としたもの。源氏物語常夏「同じ―の音に」

②(菅掻)雅楽の箏の奏法で、早掻はやがき・閑掻しずがきの総称。

③(すががき)江戸初期、箏・三味線などを用いた歌詞のない器楽曲をいう語。「六段すががき」など。

④(菅垣)尺八の本曲で、題名に付す語で、楽曲の分類を示す「秋田菅垣」「三谷さんや菅垣」など。

⑤(清掻)江戸吉原で、遊女が張見世はりみせに出る時に弾く三味線の曲。見世清掻。店清掻。

⑥(清掻)歌舞伎の下座げざ音楽。5に基づき遊里の場面を表す三味線の合奏。

すが‐が・く【清掻く】

〔他四〕

すががきをする。源氏物語真木柱「和琴あずまの調べを―・きて」

すが‐がさ【菅笠】

⇒すげがさ

すかがわ【須賀川】‥ガハ

福島県南部、阿武隈川上流にある市。もと奥州街道の宿駅・市場町。農産物の集散地。人口8万。

す‐がき【巣がき】

クモのかけた巣。また、巣作り。拾遺和歌集雑秋「わが宿のあばら隠せる蜘蛛の―を」

す‐がき【素書・素描】

絵などを、彩色を加えないで書くこと。また、その絵。そびょう。

す‐がき【簀垣】

竹の透垣すいがい。竹垣。散木奇歌集「八重―ひまなき思ひに立ちやすらふと」

す‐がき【簀掻】

床として作った簀子すのこ。堀河百首冬「賤の―の下さえて」

す‐がき【酢牡蠣】

牡蠣のむきみを酢にひたした料理。

酢牡蠣

撮影:関戸 勇

す‐が・く【巣がく】

〔自四〕

クモが巣をかける。後撰和歌集雑「ささがにの空に―・ける糸よりも」

ず‐がく【図学】ヅ‥

(→)画法幾何学に同じ。

す‐がく・る【巣隠る】

〔自下二〕

巣の中にかくれる。すごもる。源氏物語真木柱「―・れて、数にもあらぬ雁の子を」

す‐がけ【素懸・簾懸】

鎧よろいの縅おどし方の一種。糸目を粗くし、所々に2筋ずつ並べて綴ること。すがけおどし。

す‐がけ【簀掻】

(→)「すがき(簀掻)」に同じ。

ずが‐こうさく【図画工作】ヅグワ‥

小学校の教科の一つ。造形活動を通して造形感覚・創造的表現能力・美的情操等を養うことを目的とする。図工。

すが‐こも【菅菰】

スゲとマコモ。続古今和歌集恋「濁り江に生ふる―水みがくれて」

すが‐こも【菅薦】

スゲで編んだこも。

すかさ‐ず【透かさず】

〔副〕

間をあけず。間髪を入れず。謡曲、熊坂「追つかけ―込む薙刀に」。「―問い返す」

すかし【透かし】

①すきまをこしらえること。すくようにすること。また、すきまを設けた部分。

②漉入すきいれ紙を明るい方にかざすときに見える模様または文字。「―の入った紙」

③「すかしべ」の略。

⇒すかし‐あみ【透かし編み】

⇒すかし‐え【透かし絵】

⇒すかし‐おうぎ【透かし扇】

⇒すかし‐おり【透かし織】

⇒すかし‐がた【透かし形】

⇒すかし‐がわ【透かし革】

⇒すかし‐ぎく【透かし菊】

⇒すかし‐ぎり【透かし伐り】

⇒すかし‐た‐ごぼう【透かし田牛蒡】

⇒すかし‐だわら【透かし俵】

⇒すかし‐べ【透かし屁】

⇒すかし‐へい【透かし塀】

⇒すかし‐ぼり【透かし彫】

⇒すかし‐もよう【透かし模様】

⇒すかし‐もん【透かし門】

⇒すかし‐ゆり【透かし百合】

すかし‐あみ【透かし編み】

穴あき編み・模様編みなどの、すきまのある編み方の総称。レース編み・鎖編みの類。

⇒すかし【透かし】

スカジー【SCSI】

(Small Computer System Interface)パソコンなどの小型コンピューターとハード‐ディスク装置やプリンターなどの周辺装置を接続するためにANSI(アメリカ規格協会)が1986年に定めたインターフェース規格。

すかし‐え【透かし絵】‥ヱ

明るい方にすかすと見える絵模様。→透かし2。

⇒すかし【透かし】

すかし‐おうぎ【透かし扇】‥アフギ

(→)「すきおうぎ」に同じ。

⇒すかし【透かし】

すかし‐おり【透かし織】

絽ろや紗しゃのように、すきまのある絹織物。すきおり。→絡からみ織。

⇒すかし【透かし】

すかし‐がた【透かし形】

すかせば見えるようにした模様。透かし模様。

⇒すかし【透かし】

すかし‐がわ【透かし革】‥ガハ

質が薄く、表に彩色模様があって、すかして見れば、中に絵が現れて見える革。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ぎく【透かし菊】

彫りぬいてすかした菊の模様。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ぎり【透かし伐り】

(→)間伐かんばつに同じ。

⇒すかし【透かし】

すかし‐た‐ごぼう【透かし田牛蒡】‥バウ

アブラナ科の一年草または越年草。路傍・田畔に普通。高さ約30センチメートル。春夏、茎頂・葉のつけ根に花茎を出し、ナズナに似て黄色の小十字花を総状につける。

⇒すかし【透かし】

すかし‐だわら【透かし俵】‥ダハラ

クスサンの繭の俗称。長さ約5センチメートルの網目状に編まれた俵のような形から、この名がある。中に蛹さなぎが入っていて、9月頃、成虫が出る。

すかしだわら

撮影:海野和男

す‐が・く【巣がく】

〔自四〕

クモが巣をかける。後撰和歌集雑「ささがにの空に―・ける糸よりも」

ず‐がく【図学】ヅ‥

(→)画法幾何学に同じ。

す‐がく・る【巣隠る】

〔自下二〕

巣の中にかくれる。すごもる。源氏物語真木柱「―・れて、数にもあらぬ雁の子を」

す‐がけ【素懸・簾懸】

鎧よろいの縅おどし方の一種。糸目を粗くし、所々に2筋ずつ並べて綴ること。すがけおどし。

す‐がけ【簀掻】

(→)「すがき(簀掻)」に同じ。

ずが‐こうさく【図画工作】ヅグワ‥

小学校の教科の一つ。造形活動を通して造形感覚・創造的表現能力・美的情操等を養うことを目的とする。図工。

すが‐こも【菅菰】

スゲとマコモ。続古今和歌集恋「濁り江に生ふる―水みがくれて」

すが‐こも【菅薦】

スゲで編んだこも。

すかさ‐ず【透かさず】

〔副〕

間をあけず。間髪を入れず。謡曲、熊坂「追つかけ―込む薙刀に」。「―問い返す」

すかし【透かし】

①すきまをこしらえること。すくようにすること。また、すきまを設けた部分。

②漉入すきいれ紙を明るい方にかざすときに見える模様または文字。「―の入った紙」

③「すかしべ」の略。

⇒すかし‐あみ【透かし編み】

⇒すかし‐え【透かし絵】

⇒すかし‐おうぎ【透かし扇】

⇒すかし‐おり【透かし織】

⇒すかし‐がた【透かし形】

⇒すかし‐がわ【透かし革】

⇒すかし‐ぎく【透かし菊】

⇒すかし‐ぎり【透かし伐り】

⇒すかし‐た‐ごぼう【透かし田牛蒡】

⇒すかし‐だわら【透かし俵】

⇒すかし‐べ【透かし屁】

⇒すかし‐へい【透かし塀】

⇒すかし‐ぼり【透かし彫】

⇒すかし‐もよう【透かし模様】

⇒すかし‐もん【透かし門】

⇒すかし‐ゆり【透かし百合】

すかし‐あみ【透かし編み】

穴あき編み・模様編みなどの、すきまのある編み方の総称。レース編み・鎖編みの類。

⇒すかし【透かし】

スカジー【SCSI】

(Small Computer System Interface)パソコンなどの小型コンピューターとハード‐ディスク装置やプリンターなどの周辺装置を接続するためにANSI(アメリカ規格協会)が1986年に定めたインターフェース規格。

すかし‐え【透かし絵】‥ヱ

明るい方にすかすと見える絵模様。→透かし2。

⇒すかし【透かし】

すかし‐おうぎ【透かし扇】‥アフギ

(→)「すきおうぎ」に同じ。

⇒すかし【透かし】

すかし‐おり【透かし織】

絽ろや紗しゃのように、すきまのある絹織物。すきおり。→絡からみ織。

⇒すかし【透かし】

すかし‐がた【透かし形】

すかせば見えるようにした模様。透かし模様。

⇒すかし【透かし】

すかし‐がわ【透かし革】‥ガハ

質が薄く、表に彩色模様があって、すかして見れば、中に絵が現れて見える革。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ぎく【透かし菊】

彫りぬいてすかした菊の模様。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ぎり【透かし伐り】

(→)間伐かんばつに同じ。

⇒すかし【透かし】

すかし‐た‐ごぼう【透かし田牛蒡】‥バウ

アブラナ科の一年草または越年草。路傍・田畔に普通。高さ約30センチメートル。春夏、茎頂・葉のつけ根に花茎を出し、ナズナに似て黄色の小十字花を総状につける。

⇒すかし【透かし】

すかし‐だわら【透かし俵】‥ダハラ

クスサンの繭の俗称。長さ約5センチメートルの網目状に編まれた俵のような形から、この名がある。中に蛹さなぎが入っていて、9月頃、成虫が出る。

すかしだわら

撮影:海野和男

⇒すかし【透かし】

すかし‐べ【透かし屁】

音のしない放屁。すかし。すかしっぺ。

⇒すかし【透かし】

すかし‐へい【透かし塀】

間をすかして内部の見えるようにした塀。また、上部をすかし彫りにした塀。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ぼり【透かし彫】

彫刻の手法の一つ。板金・木材・石材などをくりぬいて図案をあらわすこと。また、そのもの。欄間の彫刻、刀剣の鍔つばなどに見られる。

透かし彫

撮影:関戸 勇

⇒すかし【透かし】

すかし‐べ【透かし屁】

音のしない放屁。すかし。すかしっぺ。

⇒すかし【透かし】

すかし‐へい【透かし塀】

間をすかして内部の見えるようにした塀。また、上部をすかし彫りにした塀。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ぼり【透かし彫】

彫刻の手法の一つ。板金・木材・石材などをくりぬいて図案をあらわすこと。また、そのもの。欄間の彫刻、刀剣の鍔つばなどに見られる。

透かし彫

撮影:関戸 勇

⇒すかし【透かし】

すかし・みる【透かし見る】

〔他上一〕

①透ける物を通して見る。「ガラスごしに―・みる」「霧の向うを―・みる」

②物の隙間から見る。

すがし‐め【清し女】

すがすがしいおんな。古事記下「あたら菅原すがはら言をこそ菅原すげはらといはめあたら―」

すかし‐もよう【透かし模様】‥ヤウ

①すかしてある文様。

②絽ろの薄物などを重ねて下の文様や色などがすけて見えるようにしたもの。

⇒すかし【透かし】

すかし‐もん【透かし門】

外からすかして見えるように扉を造った門。また、門扉の半ばから下を板戸、上を格子にした門。透門すきもん。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ゆり【透かし百合】

海岸に自生、また栽培もされるユリの一種。高さ30〜50センチメートル。葉はやや密に互生。初夏、茎頂に2〜3花が上を向いて開く。花は大形で広い漏斗形、黄赤色で内面に紫黒色の斑点がある。花被片の間、特に下半部に空隙があるところから命名。黄花など多くの園芸品種があり、他種との間に雑種が作られている。ハマユリ。

スカシユリ

撮影:関戸 勇

⇒すかし【透かし】

すかし・みる【透かし見る】

〔他上一〕

①透ける物を通して見る。「ガラスごしに―・みる」「霧の向うを―・みる」

②物の隙間から見る。

すがし‐め【清し女】

すがすがしいおんな。古事記下「あたら菅原すがはら言をこそ菅原すげはらといはめあたら―」

すかし‐もよう【透かし模様】‥ヤウ

①すかしてある文様。

②絽ろの薄物などを重ねて下の文様や色などがすけて見えるようにしたもの。

⇒すかし【透かし】

すかし‐もん【透かし門】

外からすかして見えるように扉を造った門。また、門扉の半ばから下を板戸、上を格子にした門。透門すきもん。

⇒すかし【透かし】

すかし‐ゆり【透かし百合】

海岸に自生、また栽培もされるユリの一種。高さ30〜50センチメートル。葉はやや密に互生。初夏、茎頂に2〜3花が上を向いて開く。花は大形で広い漏斗形、黄赤色で内面に紫黒色の斑点がある。花被片の間、特に下半部に空隙があるところから命名。黄花など多くの園芸品種があり、他種との間に雑種が作られている。ハマユリ。

スカシユリ

撮影:関戸 勇

⇒すかし【透かし】

すか・す

〔自五〕

(侮っていう俗語)きどる。すましこむ。「―・した男」

すか・す【透かす・空かす】

〔他五〕

①すきまをこしらえる。すけて見えるようにする。間をあらくする。間をおく。平家物語4「八方―・さず斬つたりけり」。「障子を少し―・しておく」

②物を通して、その向うのものを見る。「枝を―・して月を見る」

③へらす。減ずる。からにする。太平記9「京中の勢をばさのみ―・すまじかりしものを」。「腹を―・す」

④はずす。取り除く。避ける。狂言、粟田口「急いで―・さうと存ずる」

⑤音を立てずに屁へをする。

すか・す【賺す】

〔他五〕

①だましいざなう。歎異抄「たとひ法然聖人に―・され参らせて、念仏して地獄におちたりとも」

②おだてあげる。源氏物語帚木「残りをいはせむとて、さてさてをかしかりける女かな、と―・い給ふを」

③慰めなだめる。機嫌をとる。天草本伊曾保物語「小さい子の泣くを―・すとて」。「なだめたり―・したり」

すか‐すか

①とどこおりなく直ちに事が運ぶさま。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「一倍くたびれて―と寝たればな」

②すいているさま。すきの多いさま。「外野席は―だ」「―のみかん」

すが‐すが【清清】

①さわやかなさま。さっぱり。狭衣物語4「―ともおぼし立つべきさまにも」

②とどこおりのないさま。すらすら。更級日記「沼尻といふ所も―と過ぎて」

ずか‐ずかヅカヅカ

〔副〕

荒々しく無遠慮に事を行うさま。つかつか。「土足で―と上がり込む」

すがすが‐し・い【清清しい】

〔形〕[文]すがすが・し(シク)

①さわやかで気持がよい。古事記上「我が御心―・し」。「―・い朝」

②事の運び方にとどこおりがない。栄華物語月宴「それにおぢて、―・しくもなしあげ奉り給はで」

③事にとりかかるのに、ためらいがない。いちはやい。あっさりしている。源氏物語宿木「思し立ちぬる事、―・しくおはします御心にて」

⇒すかし【透かし】

すか・す

〔自五〕

(侮っていう俗語)きどる。すましこむ。「―・した男」

すか・す【透かす・空かす】

〔他五〕

①すきまをこしらえる。すけて見えるようにする。間をあらくする。間をおく。平家物語4「八方―・さず斬つたりけり」。「障子を少し―・しておく」

②物を通して、その向うのものを見る。「枝を―・して月を見る」

③へらす。減ずる。からにする。太平記9「京中の勢をばさのみ―・すまじかりしものを」。「腹を―・す」

④はずす。取り除く。避ける。狂言、粟田口「急いで―・さうと存ずる」

⑤音を立てずに屁へをする。

すか・す【賺す】

〔他五〕

①だましいざなう。歎異抄「たとひ法然聖人に―・され参らせて、念仏して地獄におちたりとも」

②おだてあげる。源氏物語帚木「残りをいはせむとて、さてさてをかしかりける女かな、と―・い給ふを」

③慰めなだめる。機嫌をとる。天草本伊曾保物語「小さい子の泣くを―・すとて」。「なだめたり―・したり」

すか‐すか

①とどこおりなく直ちに事が運ぶさま。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「一倍くたびれて―と寝たればな」

②すいているさま。すきの多いさま。「外野席は―だ」「―のみかん」

すが‐すが【清清】

①さわやかなさま。さっぱり。狭衣物語4「―ともおぼし立つべきさまにも」

②とどこおりのないさま。すらすら。更級日記「沼尻といふ所も―と過ぎて」

ずか‐ずかヅカヅカ

〔副〕

荒々しく無遠慮に事を行うさま。つかつか。「土足で―と上がり込む」

すがすが‐し・い【清清しい】

〔形〕[文]すがすが・し(シク)

①さわやかで気持がよい。古事記上「我が御心―・し」。「―・い朝」

②事の運び方にとどこおりがない。栄華物語月宴「それにおぢて、―・しくもなしあげ奉り給はで」

③事にとりかかるのに、ためらいがない。いちはやい。あっさりしている。源氏物語宿木「思し立ちぬる事、―・しくおはします御心にて」

広辞苑 ページ 10468 での【○末の露、本の雫】単語。