複数辞典一括検索+![]()

![]()

○腹も身の内はらもみのうち🔗⭐🔉

○腹も身の内はらもみのうち

腹も身体の一部であるから、暴飲暴食をつつしめという戒め。

⇒はら【腹・肚】

バラモン【brāhmaṇa 梵・婆羅門】

(浄行と訳す)

①インドの四種姓(ヴァルナ)制中の最高位である僧侶・祭司階級。梵天の裔で、その口から出たものとされ、もっぱら祭祀・教法をつかさどり、他の三姓の尊敬を受けた。ブラーマン。→ヴァルナ。

②バラモン教。また、その僧侶。

⇒バラモン‐きょう【婆羅門教】

⇒バラモン‐じん【婆羅門参】

⇒バラモン‐そうじょう【婆羅門僧正】

バラモン‐きょう【婆羅門教】‥ケウ

(Brahmanism)仏教以前からバラモン1を中心に行われたインドの民族宗教。ヒンドゥー教の前身。ヴェーダ聖典を権威とし、自然神をまつり祭式を重視した。宇宙の本体である梵天を中心とする。また、ヴァルナ制度を思想的に支えた。→ヒンドゥー教。

⇒バラモン【brāhmaṇa 梵・婆羅門】

バラモン‐じん【婆羅門参】

キク科の越年草。南欧原産の根菜。高さ60〜90センチメートル。ゴボウに似た白色の根がある。7月頃紫色の頭状花を開く。根は食用、花は切花とする。セイヨウゴボウ。ムギナデシコ。

⇒バラモン【brāhmaṇa 梵・婆羅門】

バラモン‐そうじょう【婆羅門僧正】‥ジヤウ

インドの僧。名は菩提僊那ぼだいせんな。バラモンの出身。文殊菩薩を拝するため中国に渡り、736年(天平8)来日。751年(天平勝宝3)僧正となり、行基の推挙で翌年の東大寺大仏開眼供養の導師となる。菩提仙那。(704〜760)

⇒バラモン【brāhmaṇa 梵・婆羅門】

はら‐や【軽粉・水銀粉】

塩化第一水銀の白色粉末。伊勢で産出。駆虫剤などに用い、また伊勢白粉おしろいとして販売。〈日葡辞書〉

ばら‐ゆ【薔薇油】

バラの花を水蒸気蒸留して得られる芳香油。400万個の花を使用して1キログラムを得るという。高価な天然香料の一つ。しょうびゆ。

はら‐ようゆうさい【原羊遊斎】‥ヤウイウ‥

江戸後期の蒔絵師。通称、久米次郎。別号、更山。江戸神田に住み、大田南畝をはじめ当時の文化人達と広く交遊。酒井抱一の下絵を用いて制作。(1769〜1845)

⇒はら【原】

はらら

ちりぢりになるさま。ばらばら。万葉集20「あま小舟―に浮きて」

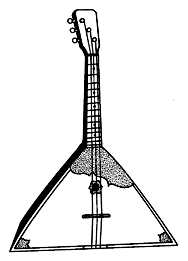

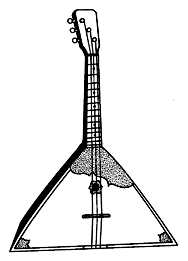

バラライカ【balalaika ロシア】

3弦の撥弦楽器。共鳴胴は三角形で、指先で弾奏。ロシア・ウクライナの民俗音楽に広く使われる。

バラライカ

はららか・す【散かす】

〔他四〕

ばらばらにする。神代紀上「沫雪の若ごとくに蹴散くえはららかし」

はらら・く【散く】

〔自四〕

ばらばらになる。ぼろぼろとくずれ散る。〈類聚名義抄〉

はらら‐ご【鮞】

魚類の産出前の卵塊。また、それを塩漬などにした食品。筋子の類。腹子。〈[季]秋〉

はらら‐じる【はらら汁】

豆腐をすりつぶしてまぜた味噌汁。

パララックス【parallax】

〔理〕(→)視差に同じ。

はらり

①物が軽やかに散ったり、こぼれたり、解けたりするさま。閑吟集「今結ゆた髪が―と解けた」。「木の葉が―と散る」

②物事がうって変わるさま。すっかり。きっぱり。あっさり。尚書抄「過あるを改むる事は、物を惜しまざるやうに―と捨つるなり」。醒睡笑「主人たる人の心と下男の心と、物ごと―と違ひて」

③大勢の動作が素早く揃うさま。浄瑠璃、出世景清「仲間共承り一度に―と取り回す」

⇒はらり‐しゃん‐と

ばらり

①まとまっていた物がまばらに散り乱れるさま。

②糸や紐の切れるさま。

⇒ばらり‐ずん‐と

ぱらり

①物が軽くこぼれ落ちるさま。はらり。また、まばらに散らばっているさま。「―と小雨が降る」

②残るところのないさま。すべて。狂言、萩大名「九へに九本、とへ咲出るに、―とひらきませうが何とで御ざる」

パラリーガル【paralegal】

弁護士の指示・監督のもとで、法律関係の事務に携わる専門職。

はらり‐しゃん‐と

〔副〕

(「はらりさんと」とも)残る所なく。綺麗さっぱり。全く。浄瑠璃、長町女腹切「かたりめが挨拶は―切てしまひ」

⇒はらり

ばらり‐ずん‐と

〔副〕

一刀のもとに斬り落とすさま。

⇒ばらり

パラリンピック【Paralympic】

(parallelとOlympicとの合成語)国際身体障害者スポーツ大会。4年に1回オリンピック開催地で行う。1960年脊椎損傷者だけが参加し第1回が開催。近年は肢体不自由・視覚障害者なども参加。夏季と冬季とがある。→スペシャル‐オリンピックス

ぱら‐ルビ【ぱらルビ】

(印刷用語)文中の一部の漢字にふりがな(ルビ)をつけること。↔総ルビ

ハラレ【Harare】

アフリカ南部、ジンバブエ共和国の首都。標高1471メートルの高原上に位置する。タバコの集散地。人口119万(1992)。旧称ソールズベリ。

パラレル【parallel】

①平行。

②二つの物事が並行するさま。

③〔電〕並列接続。

④欧文記号の一つ。「‖」。参照符として用いる。

⑤スキーで、スキー板を平行にそろえて滑る技術。

⇒パラレル‐コンピューター【parallel computer】

⇒パラレル‐レース【parallel race】

パラレル‐コンピューター【parallel computer】

複数の演算装置やプロセッサーなどの構成要素を結合し、高速性・信頼性・拡張性を向上させたコンピューター。

⇒パラレル【parallel】

パラレル‐レース【parallel race】

スキー・スノーボードまたマウンテン‐バイクで、並行するコースを二人の競技者が同時に滑り、または走る競技。デュアル‐スラローム。

⇒パラレル【parallel】

はら‐わた【腸】

①大腸。〈倭名類聚鈔3〉

②臓腑。内臓。増鏡「自害すとても、―をばみな繰り出して手にぞ持たりける」。「魚の―」

③瓜などの内部に、種子と共にある綿のように柔らかいもの。

④こころ。性根。

⇒はらわた‐もち【腸餅】

⇒腸が腐る

⇒腸がちぎれる

⇒腸が煮え返る

⇒腸が見え透く

⇒腸に染みる

⇒腸を切る

⇒腸を断つ

はららか・す【散かす】

〔他四〕

ばらばらにする。神代紀上「沫雪の若ごとくに蹴散くえはららかし」

はらら・く【散く】

〔自四〕

ばらばらになる。ぼろぼろとくずれ散る。〈類聚名義抄〉

はらら‐ご【鮞】

魚類の産出前の卵塊。また、それを塩漬などにした食品。筋子の類。腹子。〈[季]秋〉

はらら‐じる【はらら汁】

豆腐をすりつぶしてまぜた味噌汁。

パララックス【parallax】

〔理〕(→)視差に同じ。

はらり

①物が軽やかに散ったり、こぼれたり、解けたりするさま。閑吟集「今結ゆた髪が―と解けた」。「木の葉が―と散る」

②物事がうって変わるさま。すっかり。きっぱり。あっさり。尚書抄「過あるを改むる事は、物を惜しまざるやうに―と捨つるなり」。醒睡笑「主人たる人の心と下男の心と、物ごと―と違ひて」

③大勢の動作が素早く揃うさま。浄瑠璃、出世景清「仲間共承り一度に―と取り回す」

⇒はらり‐しゃん‐と

ばらり

①まとまっていた物がまばらに散り乱れるさま。

②糸や紐の切れるさま。

⇒ばらり‐ずん‐と

ぱらり

①物が軽くこぼれ落ちるさま。はらり。また、まばらに散らばっているさま。「―と小雨が降る」

②残るところのないさま。すべて。狂言、萩大名「九へに九本、とへ咲出るに、―とひらきませうが何とで御ざる」

パラリーガル【paralegal】

弁護士の指示・監督のもとで、法律関係の事務に携わる専門職。

はらり‐しゃん‐と

〔副〕

(「はらりさんと」とも)残る所なく。綺麗さっぱり。全く。浄瑠璃、長町女腹切「かたりめが挨拶は―切てしまひ」

⇒はらり

ばらり‐ずん‐と

〔副〕

一刀のもとに斬り落とすさま。

⇒ばらり

パラリンピック【Paralympic】

(parallelとOlympicとの合成語)国際身体障害者スポーツ大会。4年に1回オリンピック開催地で行う。1960年脊椎損傷者だけが参加し第1回が開催。近年は肢体不自由・視覚障害者なども参加。夏季と冬季とがある。→スペシャル‐オリンピックス

ぱら‐ルビ【ぱらルビ】

(印刷用語)文中の一部の漢字にふりがな(ルビ)をつけること。↔総ルビ

ハラレ【Harare】

アフリカ南部、ジンバブエ共和国の首都。標高1471メートルの高原上に位置する。タバコの集散地。人口119万(1992)。旧称ソールズベリ。

パラレル【parallel】

①平行。

②二つの物事が並行するさま。

③〔電〕並列接続。

④欧文記号の一つ。「‖」。参照符として用いる。

⑤スキーで、スキー板を平行にそろえて滑る技術。

⇒パラレル‐コンピューター【parallel computer】

⇒パラレル‐レース【parallel race】

パラレル‐コンピューター【parallel computer】

複数の演算装置やプロセッサーなどの構成要素を結合し、高速性・信頼性・拡張性を向上させたコンピューター。

⇒パラレル【parallel】

パラレル‐レース【parallel race】

スキー・スノーボードまたマウンテン‐バイクで、並行するコースを二人の競技者が同時に滑り、または走る競技。デュアル‐スラローム。

⇒パラレル【parallel】

はら‐わた【腸】

①大腸。〈倭名類聚鈔3〉

②臓腑。内臓。増鏡「自害すとても、―をばみな繰り出して手にぞ持たりける」。「魚の―」

③瓜などの内部に、種子と共にある綿のように柔らかいもの。

④こころ。性根。

⇒はらわた‐もち【腸餅】

⇒腸が腐る

⇒腸がちぎれる

⇒腸が煮え返る

⇒腸が見え透く

⇒腸に染みる

⇒腸を切る

⇒腸を断つ

はららか・す【散かす】

〔他四〕

ばらばらにする。神代紀上「沫雪の若ごとくに蹴散くえはららかし」

はらら・く【散く】

〔自四〕

ばらばらになる。ぼろぼろとくずれ散る。〈類聚名義抄〉

はらら‐ご【鮞】

魚類の産出前の卵塊。また、それを塩漬などにした食品。筋子の類。腹子。〈[季]秋〉

はらら‐じる【はらら汁】

豆腐をすりつぶしてまぜた味噌汁。

パララックス【parallax】

〔理〕(→)視差に同じ。

はらり

①物が軽やかに散ったり、こぼれたり、解けたりするさま。閑吟集「今結ゆた髪が―と解けた」。「木の葉が―と散る」

②物事がうって変わるさま。すっかり。きっぱり。あっさり。尚書抄「過あるを改むる事は、物を惜しまざるやうに―と捨つるなり」。醒睡笑「主人たる人の心と下男の心と、物ごと―と違ひて」

③大勢の動作が素早く揃うさま。浄瑠璃、出世景清「仲間共承り一度に―と取り回す」

⇒はらり‐しゃん‐と

ばらり

①まとまっていた物がまばらに散り乱れるさま。

②糸や紐の切れるさま。

⇒ばらり‐ずん‐と

ぱらり

①物が軽くこぼれ落ちるさま。はらり。また、まばらに散らばっているさま。「―と小雨が降る」

②残るところのないさま。すべて。狂言、萩大名「九へに九本、とへ咲出るに、―とひらきませうが何とで御ざる」

パラリーガル【paralegal】

弁護士の指示・監督のもとで、法律関係の事務に携わる専門職。

はらり‐しゃん‐と

〔副〕

(「はらりさんと」とも)残る所なく。綺麗さっぱり。全く。浄瑠璃、長町女腹切「かたりめが挨拶は―切てしまひ」

⇒はらり

ばらり‐ずん‐と

〔副〕

一刀のもとに斬り落とすさま。

⇒ばらり

パラリンピック【Paralympic】

(parallelとOlympicとの合成語)国際身体障害者スポーツ大会。4年に1回オリンピック開催地で行う。1960年脊椎損傷者だけが参加し第1回が開催。近年は肢体不自由・視覚障害者なども参加。夏季と冬季とがある。→スペシャル‐オリンピックス

ぱら‐ルビ【ぱらルビ】

(印刷用語)文中の一部の漢字にふりがな(ルビ)をつけること。↔総ルビ

ハラレ【Harare】

アフリカ南部、ジンバブエ共和国の首都。標高1471メートルの高原上に位置する。タバコの集散地。人口119万(1992)。旧称ソールズベリ。

パラレル【parallel】

①平行。

②二つの物事が並行するさま。

③〔電〕並列接続。

④欧文記号の一つ。「‖」。参照符として用いる。

⑤スキーで、スキー板を平行にそろえて滑る技術。

⇒パラレル‐コンピューター【parallel computer】

⇒パラレル‐レース【parallel race】

パラレル‐コンピューター【parallel computer】

複数の演算装置やプロセッサーなどの構成要素を結合し、高速性・信頼性・拡張性を向上させたコンピューター。

⇒パラレル【parallel】

パラレル‐レース【parallel race】

スキー・スノーボードまたマウンテン‐バイクで、並行するコースを二人の競技者が同時に滑り、または走る競技。デュアル‐スラローム。

⇒パラレル【parallel】

はら‐わた【腸】

①大腸。〈倭名類聚鈔3〉

②臓腑。内臓。増鏡「自害すとても、―をばみな繰り出して手にぞ持たりける」。「魚の―」

③瓜などの内部に、種子と共にある綿のように柔らかいもの。

④こころ。性根。

⇒はらわた‐もち【腸餅】

⇒腸が腐る

⇒腸がちぎれる

⇒腸が煮え返る

⇒腸が見え透く

⇒腸に染みる

⇒腸を切る

⇒腸を断つ

はららか・す【散かす】

〔他四〕

ばらばらにする。神代紀上「沫雪の若ごとくに蹴散くえはららかし」

はらら・く【散く】

〔自四〕

ばらばらになる。ぼろぼろとくずれ散る。〈類聚名義抄〉

はらら‐ご【鮞】

魚類の産出前の卵塊。また、それを塩漬などにした食品。筋子の類。腹子。〈[季]秋〉

はらら‐じる【はらら汁】

豆腐をすりつぶしてまぜた味噌汁。

パララックス【parallax】

〔理〕(→)視差に同じ。

はらり

①物が軽やかに散ったり、こぼれたり、解けたりするさま。閑吟集「今結ゆた髪が―と解けた」。「木の葉が―と散る」

②物事がうって変わるさま。すっかり。きっぱり。あっさり。尚書抄「過あるを改むる事は、物を惜しまざるやうに―と捨つるなり」。醒睡笑「主人たる人の心と下男の心と、物ごと―と違ひて」

③大勢の動作が素早く揃うさま。浄瑠璃、出世景清「仲間共承り一度に―と取り回す」

⇒はらり‐しゃん‐と

ばらり

①まとまっていた物がまばらに散り乱れるさま。

②糸や紐の切れるさま。

⇒ばらり‐ずん‐と

ぱらり

①物が軽くこぼれ落ちるさま。はらり。また、まばらに散らばっているさま。「―と小雨が降る」

②残るところのないさま。すべて。狂言、萩大名「九へに九本、とへ咲出るに、―とひらきませうが何とで御ざる」

パラリーガル【paralegal】

弁護士の指示・監督のもとで、法律関係の事務に携わる専門職。

はらり‐しゃん‐と

〔副〕

(「はらりさんと」とも)残る所なく。綺麗さっぱり。全く。浄瑠璃、長町女腹切「かたりめが挨拶は―切てしまひ」

⇒はらり

ばらり‐ずん‐と

〔副〕

一刀のもとに斬り落とすさま。

⇒ばらり

パラリンピック【Paralympic】

(parallelとOlympicとの合成語)国際身体障害者スポーツ大会。4年に1回オリンピック開催地で行う。1960年脊椎損傷者だけが参加し第1回が開催。近年は肢体不自由・視覚障害者なども参加。夏季と冬季とがある。→スペシャル‐オリンピックス

ぱら‐ルビ【ぱらルビ】

(印刷用語)文中の一部の漢字にふりがな(ルビ)をつけること。↔総ルビ

ハラレ【Harare】

アフリカ南部、ジンバブエ共和国の首都。標高1471メートルの高原上に位置する。タバコの集散地。人口119万(1992)。旧称ソールズベリ。

パラレル【parallel】

①平行。

②二つの物事が並行するさま。

③〔電〕並列接続。

④欧文記号の一つ。「‖」。参照符として用いる。

⑤スキーで、スキー板を平行にそろえて滑る技術。

⇒パラレル‐コンピューター【parallel computer】

⇒パラレル‐レース【parallel race】

パラレル‐コンピューター【parallel computer】

複数の演算装置やプロセッサーなどの構成要素を結合し、高速性・信頼性・拡張性を向上させたコンピューター。

⇒パラレル【parallel】

パラレル‐レース【parallel race】

スキー・スノーボードまたマウンテン‐バイクで、並行するコースを二人の競技者が同時に滑り、または走る競技。デュアル‐スラローム。

⇒パラレル【parallel】

はら‐わた【腸】

①大腸。〈倭名類聚鈔3〉

②臓腑。内臓。増鏡「自害すとても、―をばみな繰り出して手にぞ持たりける」。「魚の―」

③瓜などの内部に、種子と共にある綿のように柔らかいもの。

④こころ。性根。

⇒はらわた‐もち【腸餅】

⇒腸が腐る

⇒腸がちぎれる

⇒腸が煮え返る

⇒腸が見え透く

⇒腸に染みる

⇒腸を切る

⇒腸を断つ

広辞苑 ページ 16118 での【○腹も身の内】単語。