複数辞典一括検索+![]()

![]()

○二つに一つふたつにひとつ🔗⭐🔉

○二つに一つふたつにひとつ

①二つのうちどちらか一つ。また、どちらかを選択する以外に手だてがないこと。

②2分の1の割合。半々。50パーセント。「成功する確率は―だ」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐の‐うみ【二つの海】

生と死の二つがある世界。すなわち、現世。万葉集16「生き死にの―をいとはしみ」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐の‐みち【二つの道】

①忠と孝との道。続後拾遺和歌集雑「―を思ふこそ世に仕ふるも苦しかりけれ」

②(白氏文集、秦中吟の中の「両途」の語による)貧と富との両道。貧家の女の行いと富家の女の行い。源氏物語帚木「わが―歌ふをきけ」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐ひきりょう【二つ引両】‥リヤウ

紋所の名。太い横線を2条引いた紋。足利氏の紋所。平家物語9「―のほろをかけ」。太平記14「大中黒と―と二の旌はたを入替々々」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐ひとつ【二つ一つ】

二者のどちらか一方。二つに一つ。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「―の玉手箱、明けては如何と」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐へんじ【二つ返事】

ためらうことなく、すぐ承諾すること。「―で引き受ける」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふた‐づま【二妻】

一人の男が同時に二人の妻を持つこと。また、その妻。神楽歌、殖槻「我措おきて―とるや」

ふたつ‐まゆ【二つ繭】

(→)「ふたごもり」2に同じ。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐みぞ【二つ御衣】

小袖二枚を重ねて着ること。増鏡「皆白き御袴に―たてまつれり」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐め【二つ目】

①2番目。

②歌舞伎で2幕目。上方では重要な場とされたが、江戸では二立目ふたたてめといい、下級俳優だけが出た。

③落語家などで、前座の上の格の称。前座の次に高座に上がるからいう。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐もじ【二つ文字】

平仮名の「こ」の字のこと。徒然草「―牛の角文字すぐな文字」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐ものかけ【二つ物掛け】

のるかそるかの勝負をすること。好色五人女3「おつつけ生死の―、是ぞあぶなし」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐もん【二つ紋】

(→)比翼ひよく紋に同じ。好色五人女4「かり着の袖に―有り」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐やま【二つ山】

二等分すること。山分け。浄瑠璃、新版歌祭文「あんばいよふかかつたら―じや」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐わげ【二つ髷】

①後家ごけや年配の女の髷の結い方。髻もとどりを二つに分けて束ねたもの。

②若衆の髷の結い方。稚児髷のように髻を二つに分けて結ったもの。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐わり【二つ割り】

①全体を二つに分けること。また、そのもの。折半。

②四斗樽の酒を二つに分けたもの、すなわち二斗入の酒樽。

③反物を二つにわった幅に仕立てた帯。好色一代男2「縞繻子しまじゅすの―左の方に結び」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふた‐て【二手】

①両手。蜻蛉日記下「御―に月と日とを受けたまひて」

②二つの組。「―に分かれて探す」

ふ‐たて【踏立】

和船の船梁ふなばりの間に敷いた揚板式の床板。踏立板。板子いたご。

ぶ‐だて【部立】

部類あるいは部門に分けること。

ふた‐てさき【二手先】

〔建〕組物の一形式。柱より外へ二つ目の斗ますによって丸桁がぎょうを支えうけるもの。

ふた‐と

〔副〕

勢いよくあたるさま。はたと。はったと。今昔物語集23「盗人の尻を―蹴たりつれば」

ふたところ‐どう【二所籐】

2カ所ずつ一定の間をおいて巻いた弓の籐の巻き方。

ふだ‐どめ【札留め】

①立入禁止の立札をすること。立入りを禁止されること。

②見世物・劇場などで満員のため入場券の発売を止めること。

ふ‐だな【文棚】

書物をのせる棚。ふみだな。

ふた‐なぬか【二七日】

①14日間。今昔物語集4「或いは七日或いは―穀を断ち」

②人の死後14日目。ふたなのか。

ふた‐なのか【二七日】

(→)「ふたなぬか」2に同じ。

ふた‐なり【二形・二成】

①二つの形を同時にそなえるもの。ふたつなり。

②男女両性をそなえる人。はにわり。半陰陽。

③江戸前期の大形廻船で、船首の上部が箱形、下部が一本舳いっぽんみよしになっているもの。船首の二つの形式を合わせ持つことからいう。二形船。二姿船。

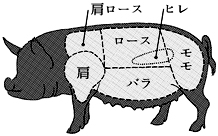

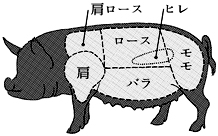

ぶた‐にく【豚肉】

食用としての豚の肉。ポーク。

豚肉

広辞苑 ページ 17226 での【○二つに一つ】単語。