複数辞典一括検索+![]()

![]()

○頬をふくらますほおをふくらます🔗⭐🔉

○頬をふくらますほおをふくらます

不平・不満などを顔に出す。不満げな顔付きをする。ふくれっ面をする。

⇒ほお【頬】

ほ‐おん【保温】‥ヲン

一定の温度をたもつこと。特に、あたたかさをたもつこと。

⇒ほおん‐いく【保温育】

⇒ほおん‐せっちゅう‐なわしろ【保温折衷苗代】

ホーン【horn】

①⇒ホルン。

②スピーカーなどに用いるラッパ型の音響機。

③自動車などの警笛。クラクション。

ぼ‐おん【母音】

⇒ぼいん

ポーン【pawn】

チェスの駒の一つ。将棋の「歩ふ」に当たり、原則として1歩前進する。

ほおん‐いく【保温育】‥ヲン‥

火力で蚕室内を温めて蚕の発育を早める飼育法。↔清涼育。

⇒ほ‐おん【保温】

ほおん‐せっちゅう‐なわしろ【保温折衷苗代】‥ヲン‥ナハ‥

イネを、初めは揚床の畑の状態で育て、さらに保温のため油紙・ビニールなどをかけて生育を良好にし、のち覆いをとって水苗代と同様に灌水育苗する栽培法。

⇒ほ‐おん【保温】

ボーン‐チャイナ【bone china】

骨灰こっかいと磁土とを混合して焼成した軟質磁器。18世紀後半、イギリスで創始。乳白色で、透光性に優れる。骨灰磁器。

ポーンペイ‐とう【ポーンペイ島】‥タウ

(Pohnpei)西太平洋、ミクロネシアのカロリン諸島中にある島。ミクロネシア連邦に属する。面積330平方キロメートル。ポナペ島。

ボーン‐ヘッド【bonehead アメリカ】

野球などで、判断の悪い間抜けなプレーのこと。

ほか【外・他】

一定の規準・範囲に含まれない部分。「うち」に対する。

①外部。そと。おもて。万葉集17「葦垣の―にも君が寄り立たし」

②世間。徒然草「世に従へば、心―の塵に奪はれて」

③他所。よそ。古今和歌集春「見る人もなき山里の桜花―の散りなむ後ぞ咲かまし」。「―を探せ」

④以外。その他。別の物事。「恋は思案の―」「―に意見はありませんか」

⑤(「―ならず」の形で)…以外のものではない。確かに…である。「努力の結果に―ならない」

⑥(連体形をうけて係助詞的に用いる)打消を伴い、他を全く否定する意を表す。「あきらめる―ない」

⇒外でもない

ぼ‐か【簿価】

①簿記で、資産・負債の帳簿上の純額。日本の現行制度では資産の場合、原則として取得原価に基づく。

②株式1株当りの自己資本の金額。帳簿上の株式価値を示す。

ぽか

不注意から起こした、思いもかけなかった失敗。「―をやる」

ホガース【William Hogarth】

イギリスの画家。鋭い観察による諷刺的風俗画や版画を描いた。(1697〜1764)

ボガート【Humphrey Bogart】

アメリカの映画俳優。愛称ボギー。ハード‐ボイルドの主人公として人気を博す。主演作「マルタの鷹」「カサブランカ」「三つ数えろ」「アフリカの女王」など。(1899〜1957)

ボガート

提供:Photos12/APL

ほか‐ありき【外歩き】

外へ出歩くこと。外出。他行。源氏物語澪標「御いとまなくて―もし給はず」

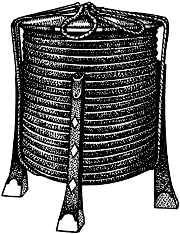

ほか‐い【外居・行器】‥ヰ

食物を運ぶのに用いる木製の容器。平安時代以来用いられ、多くは曲物わげもので円形、外側に脚がつく。墨漆塗、杉の白木製などがある。

外居

ほか‐ありき【外歩き】

外へ出歩くこと。外出。他行。源氏物語澪標「御いとまなくて―もし給はず」

ほか‐い【外居・行器】‥ヰ

食物を運ぶのに用いる木製の容器。平安時代以来用いられ、多くは曲物わげもので円形、外側に脚がつく。墨漆塗、杉の白木製などがある。

外居

ほがい【寿・祝】ホガヒ

(平安時代まで清音)

①ほがうこと。いわい。ことほぎ。古事記中「これは酒楽さかほかいの歌なり」

②(「乞児」と書く)(→)「ほがいびと」の略。

⇒ほがい‐と【乞児】

⇒ほがい‐びと【乞児】

ぼがい【簿外】‥グワイ

会計帳簿に記入されないこと。

⇒ぼがい‐さいむ【簿外債務】

⇒ぼがい‐しさん【簿外資産】

ぼがい‐さいむ【簿外債務】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の負債。重要性が乏しいために帳簿に記入されなかった未払費用など。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ぼがい‐しさん【簿外資産】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の資産。購入時に費用として処理された消耗品や償却済みの機械で現在も使用中のものなど。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ほがい‐と【乞児】ホガヒ‥

(→)「ほがいびと」に同じ。

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐びと【乞児】ホガヒ‥

人の門戸に立ち寿言ほがいごとを唱えて回る芸人。物もらい。こじき。万葉集16「乞食者ほかいびとの詠うた」

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐ほう【補外法】‥グワイハフ

〔数〕(extrapolation)ある変域内のいくつかの変数値に対して関数値が知られているとき、その変域外での関数値を推定する方法。補間法を変域外に延長して適用するもの。外挿法。

ほが・う【寿ふ・祝ふ】ホガフ

〔他四〕

(平安時代まで清音)よい結果が出るように祝い言をいう。ことほぐ。いわう。続詞花和歌集賀「人の家に植ゑける松のにはかに枯れけるを―・ひて」

ほ‐がかり【帆掛り】

和船で、帆1反を基準として、船体各部の寸法を定める木割り法。→艪ろ掛り

ぽか‐きゅう【ぽか休】‥キウ

(普通「ポカ休」と書く。ポカは「ぽかっと」の略)直前になって急に勤めを休むこと。

ほ‐かく【保革】

①保守と革新。「―伯仲」

②皮革を良い状態に保つこと。「―オイル」

ほ‐かく【捕獲】‥クワク

①とらえること。いけどること。とりおさえること。

②戦時、交戦国の軍艦が敵の船舶や貨物またはある種の中立船舶や中立貨物を公海または交戦国の領海内で拿捕だほすること。海上捕獲。

⇒ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】

ほ‐かく【補角】

〔数〕2角の和が2直角である時、二つの角は互いに補角をなすという。

ほ‐かく【補格】

格の一つ。動詞の意味を補い、表現として完結したものとするもの。「電車に乗る」「大人となる」の「電車に」「大人と」の類。

ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】‥クワク‥

交戦国が、海上における捕獲の効力を確定するために設ける特別の裁判所。

⇒ほ‐かく【捕獲】

ほ‐かけ【帆掛け】

①帆をかけること。

②(→)「帆掛け船」の略。

⇒ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

ほ‐かけ【穂掛け】

①稲の刈初かりぞめに、穂を門戸などにかけて神に奉ること。新米の収穫を、神に感謝する行事。かけぢから。散木奇歌集「―ぞすべきいかが返さむ」

②稲穂を乾かすために、稲架はさなどにかけること。また、そのかける具。

ほ‐かげ【火影】

①火の光。ひかげ。枕草子一本2「―に劣るもの、紫の織物」。「―がもれる」

②(→)「ほかげすがた」に同じ。源氏物語帚木「そひ臥し給へる御―いとめでたく」

⇒ほかげ‐すがた【火影姿】

ほ‐かげ【帆影】

遠くに見える船の帆のすがた。

ほかげ‐すがた【火影姿】

灯火の光で見える姿。宇津保物語国譲下「昔の藤栄なりし―思ひて」

⇒ほ‐かげ【火影】

ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

帆をかけて走る船。帆船はんせん。

⇒ほ‐かけ【帆掛け】

ぼが‐けんさ【母蛾検査】

蚕の微粒子病を防ぐため、雌蛾を磨り潰して顕微鏡で微粒子病胞子の有無を検査すること。蚕種検査。

ほか‐ごころ【外心】

他の人を思う心。他にうつる心。万葉集11「荒磯ありそ越しほか行く波の―」

ほか‐ざま【外方・外様】

よその方。他の方。竹取物語「射むとすれども―へいきければ」

ほか・し【外し】

〔形シク〕

別である。異なる。〈華厳経音義私記〉

ぼかし【暈し】

①ぼかすこと。ぼかしたもの。

②ある色が濃から淡へと次第に変化してゆくように描く絵画の技法。隈取くまどりの一種。

⇒ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

⇒ぼかし‐ぬい【暈し繍い】

ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

地色の一部をぼかして染めること。

⇒ぼかし【暈し】

ぼかし‐ぬい【暈し繍い】‥ヌヒ

刺繍ししゅうで、針目の粗密・長短などにより、または種々の色糸を用いて濃淡をつける方法。

⇒ぼかし【暈し】

ほか・す

〔他五〕

(「放下ほうかす」の転)すてる。放置する。滑稽本、教訓雑長持「まこもに包んで此舟へ―・し込まれた」

ほが・す

〔他五〕

(九州地方で)穴をあける。〈日葡辞書〉

ぼか・す【暈す】

〔他五〕

①色の濃淡のさかい目をはっきりさせないで、だんだんに淡くする。「輪郭を―・す」

②表現をあいまいにして、内容をぼんやりとさせる。ぼやかす。「要点を―・していう」

ぼか‐すか

続けて何度も打ったり殴ったりするさま。「ホームランが―出る」

ほか‐ずみ【外住み】

外に住むこと。別家して住むこと。宇津保物語藤原君「更に―せさせ奉り給はず」

ほ‐かぜ【帆風】

①帆に受ける追手の風。おいかぜ。順風。

②時を得た勢い。はぶり。勢力。古今著聞集6「戸部氏こそ本体にて侍りしに、近代大神氏に―をとられて」

ぽかっ‐と

〔副〕

「ぽかりと」の音便。→ぽかり

ほがい【寿・祝】ホガヒ

(平安時代まで清音)

①ほがうこと。いわい。ことほぎ。古事記中「これは酒楽さかほかいの歌なり」

②(「乞児」と書く)(→)「ほがいびと」の略。

⇒ほがい‐と【乞児】

⇒ほがい‐びと【乞児】

ぼがい【簿外】‥グワイ

会計帳簿に記入されないこと。

⇒ぼがい‐さいむ【簿外債務】

⇒ぼがい‐しさん【簿外資産】

ぼがい‐さいむ【簿外債務】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の負債。重要性が乏しいために帳簿に記入されなかった未払費用など。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ぼがい‐しさん【簿外資産】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の資産。購入時に費用として処理された消耗品や償却済みの機械で現在も使用中のものなど。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ほがい‐と【乞児】ホガヒ‥

(→)「ほがいびと」に同じ。

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐びと【乞児】ホガヒ‥

人の門戸に立ち寿言ほがいごとを唱えて回る芸人。物もらい。こじき。万葉集16「乞食者ほかいびとの詠うた」

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐ほう【補外法】‥グワイハフ

〔数〕(extrapolation)ある変域内のいくつかの変数値に対して関数値が知られているとき、その変域外での関数値を推定する方法。補間法を変域外に延長して適用するもの。外挿法。

ほが・う【寿ふ・祝ふ】ホガフ

〔他四〕

(平安時代まで清音)よい結果が出るように祝い言をいう。ことほぐ。いわう。続詞花和歌集賀「人の家に植ゑける松のにはかに枯れけるを―・ひて」

ほ‐がかり【帆掛り】

和船で、帆1反を基準として、船体各部の寸法を定める木割り法。→艪ろ掛り

ぽか‐きゅう【ぽか休】‥キウ

(普通「ポカ休」と書く。ポカは「ぽかっと」の略)直前になって急に勤めを休むこと。

ほ‐かく【保革】

①保守と革新。「―伯仲」

②皮革を良い状態に保つこと。「―オイル」

ほ‐かく【捕獲】‥クワク

①とらえること。いけどること。とりおさえること。

②戦時、交戦国の軍艦が敵の船舶や貨物またはある種の中立船舶や中立貨物を公海または交戦国の領海内で拿捕だほすること。海上捕獲。

⇒ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】

ほ‐かく【補角】

〔数〕2角の和が2直角である時、二つの角は互いに補角をなすという。

ほ‐かく【補格】

格の一つ。動詞の意味を補い、表現として完結したものとするもの。「電車に乗る」「大人となる」の「電車に」「大人と」の類。

ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】‥クワク‥

交戦国が、海上における捕獲の効力を確定するために設ける特別の裁判所。

⇒ほ‐かく【捕獲】

ほ‐かけ【帆掛け】

①帆をかけること。

②(→)「帆掛け船」の略。

⇒ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

ほ‐かけ【穂掛け】

①稲の刈初かりぞめに、穂を門戸などにかけて神に奉ること。新米の収穫を、神に感謝する行事。かけぢから。散木奇歌集「―ぞすべきいかが返さむ」

②稲穂を乾かすために、稲架はさなどにかけること。また、そのかける具。

ほ‐かげ【火影】

①火の光。ひかげ。枕草子一本2「―に劣るもの、紫の織物」。「―がもれる」

②(→)「ほかげすがた」に同じ。源氏物語帚木「そひ臥し給へる御―いとめでたく」

⇒ほかげ‐すがた【火影姿】

ほ‐かげ【帆影】

遠くに見える船の帆のすがた。

ほかげ‐すがた【火影姿】

灯火の光で見える姿。宇津保物語国譲下「昔の藤栄なりし―思ひて」

⇒ほ‐かげ【火影】

ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

帆をかけて走る船。帆船はんせん。

⇒ほ‐かけ【帆掛け】

ぼが‐けんさ【母蛾検査】

蚕の微粒子病を防ぐため、雌蛾を磨り潰して顕微鏡で微粒子病胞子の有無を検査すること。蚕種検査。

ほか‐ごころ【外心】

他の人を思う心。他にうつる心。万葉集11「荒磯ありそ越しほか行く波の―」

ほか‐ざま【外方・外様】

よその方。他の方。竹取物語「射むとすれども―へいきければ」

ほか・し【外し】

〔形シク〕

別である。異なる。〈華厳経音義私記〉

ぼかし【暈し】

①ぼかすこと。ぼかしたもの。

②ある色が濃から淡へと次第に変化してゆくように描く絵画の技法。隈取くまどりの一種。

⇒ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

⇒ぼかし‐ぬい【暈し繍い】

ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

地色の一部をぼかして染めること。

⇒ぼかし【暈し】

ぼかし‐ぬい【暈し繍い】‥ヌヒ

刺繍ししゅうで、針目の粗密・長短などにより、または種々の色糸を用いて濃淡をつける方法。

⇒ぼかし【暈し】

ほか・す

〔他五〕

(「放下ほうかす」の転)すてる。放置する。滑稽本、教訓雑長持「まこもに包んで此舟へ―・し込まれた」

ほが・す

〔他五〕

(九州地方で)穴をあける。〈日葡辞書〉

ぼか・す【暈す】

〔他五〕

①色の濃淡のさかい目をはっきりさせないで、だんだんに淡くする。「輪郭を―・す」

②表現をあいまいにして、内容をぼんやりとさせる。ぼやかす。「要点を―・していう」

ぼか‐すか

続けて何度も打ったり殴ったりするさま。「ホームランが―出る」

ほか‐ずみ【外住み】

外に住むこと。別家して住むこと。宇津保物語藤原君「更に―せさせ奉り給はず」

ほ‐かぜ【帆風】

①帆に受ける追手の風。おいかぜ。順風。

②時を得た勢い。はぶり。勢力。古今著聞集6「戸部氏こそ本体にて侍りしに、近代大神氏に―をとられて」

ぽかっ‐と

〔副〕

「ぽかりと」の音便。→ぽかり

ほか‐ありき【外歩き】

外へ出歩くこと。外出。他行。源氏物語澪標「御いとまなくて―もし給はず」

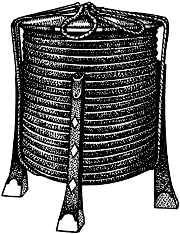

ほか‐い【外居・行器】‥ヰ

食物を運ぶのに用いる木製の容器。平安時代以来用いられ、多くは曲物わげもので円形、外側に脚がつく。墨漆塗、杉の白木製などがある。

外居

ほか‐ありき【外歩き】

外へ出歩くこと。外出。他行。源氏物語澪標「御いとまなくて―もし給はず」

ほか‐い【外居・行器】‥ヰ

食物を運ぶのに用いる木製の容器。平安時代以来用いられ、多くは曲物わげもので円形、外側に脚がつく。墨漆塗、杉の白木製などがある。

外居

ほがい【寿・祝】ホガヒ

(平安時代まで清音)

①ほがうこと。いわい。ことほぎ。古事記中「これは酒楽さかほかいの歌なり」

②(「乞児」と書く)(→)「ほがいびと」の略。

⇒ほがい‐と【乞児】

⇒ほがい‐びと【乞児】

ぼがい【簿外】‥グワイ

会計帳簿に記入されないこと。

⇒ぼがい‐さいむ【簿外債務】

⇒ぼがい‐しさん【簿外資産】

ぼがい‐さいむ【簿外債務】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の負債。重要性が乏しいために帳簿に記入されなかった未払費用など。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ぼがい‐しさん【簿外資産】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の資産。購入時に費用として処理された消耗品や償却済みの機械で現在も使用中のものなど。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ほがい‐と【乞児】ホガヒ‥

(→)「ほがいびと」に同じ。

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐びと【乞児】ホガヒ‥

人の門戸に立ち寿言ほがいごとを唱えて回る芸人。物もらい。こじき。万葉集16「乞食者ほかいびとの詠うた」

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐ほう【補外法】‥グワイハフ

〔数〕(extrapolation)ある変域内のいくつかの変数値に対して関数値が知られているとき、その変域外での関数値を推定する方法。補間法を変域外に延長して適用するもの。外挿法。

ほが・う【寿ふ・祝ふ】ホガフ

〔他四〕

(平安時代まで清音)よい結果が出るように祝い言をいう。ことほぐ。いわう。続詞花和歌集賀「人の家に植ゑける松のにはかに枯れけるを―・ひて」

ほ‐がかり【帆掛り】

和船で、帆1反を基準として、船体各部の寸法を定める木割り法。→艪ろ掛り

ぽか‐きゅう【ぽか休】‥キウ

(普通「ポカ休」と書く。ポカは「ぽかっと」の略)直前になって急に勤めを休むこと。

ほ‐かく【保革】

①保守と革新。「―伯仲」

②皮革を良い状態に保つこと。「―オイル」

ほ‐かく【捕獲】‥クワク

①とらえること。いけどること。とりおさえること。

②戦時、交戦国の軍艦が敵の船舶や貨物またはある種の中立船舶や中立貨物を公海または交戦国の領海内で拿捕だほすること。海上捕獲。

⇒ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】

ほ‐かく【補角】

〔数〕2角の和が2直角である時、二つの角は互いに補角をなすという。

ほ‐かく【補格】

格の一つ。動詞の意味を補い、表現として完結したものとするもの。「電車に乗る」「大人となる」の「電車に」「大人と」の類。

ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】‥クワク‥

交戦国が、海上における捕獲の効力を確定するために設ける特別の裁判所。

⇒ほ‐かく【捕獲】

ほ‐かけ【帆掛け】

①帆をかけること。

②(→)「帆掛け船」の略。

⇒ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

ほ‐かけ【穂掛け】

①稲の刈初かりぞめに、穂を門戸などにかけて神に奉ること。新米の収穫を、神に感謝する行事。かけぢから。散木奇歌集「―ぞすべきいかが返さむ」

②稲穂を乾かすために、稲架はさなどにかけること。また、そのかける具。

ほ‐かげ【火影】

①火の光。ひかげ。枕草子一本2「―に劣るもの、紫の織物」。「―がもれる」

②(→)「ほかげすがた」に同じ。源氏物語帚木「そひ臥し給へる御―いとめでたく」

⇒ほかげ‐すがた【火影姿】

ほ‐かげ【帆影】

遠くに見える船の帆のすがた。

ほかげ‐すがた【火影姿】

灯火の光で見える姿。宇津保物語国譲下「昔の藤栄なりし―思ひて」

⇒ほ‐かげ【火影】

ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

帆をかけて走る船。帆船はんせん。

⇒ほ‐かけ【帆掛け】

ぼが‐けんさ【母蛾検査】

蚕の微粒子病を防ぐため、雌蛾を磨り潰して顕微鏡で微粒子病胞子の有無を検査すること。蚕種検査。

ほか‐ごころ【外心】

他の人を思う心。他にうつる心。万葉集11「荒磯ありそ越しほか行く波の―」

ほか‐ざま【外方・外様】

よその方。他の方。竹取物語「射むとすれども―へいきければ」

ほか・し【外し】

〔形シク〕

別である。異なる。〈華厳経音義私記〉

ぼかし【暈し】

①ぼかすこと。ぼかしたもの。

②ある色が濃から淡へと次第に変化してゆくように描く絵画の技法。隈取くまどりの一種。

⇒ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

⇒ぼかし‐ぬい【暈し繍い】

ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

地色の一部をぼかして染めること。

⇒ぼかし【暈し】

ぼかし‐ぬい【暈し繍い】‥ヌヒ

刺繍ししゅうで、針目の粗密・長短などにより、または種々の色糸を用いて濃淡をつける方法。

⇒ぼかし【暈し】

ほか・す

〔他五〕

(「放下ほうかす」の転)すてる。放置する。滑稽本、教訓雑長持「まこもに包んで此舟へ―・し込まれた」

ほが・す

〔他五〕

(九州地方で)穴をあける。〈日葡辞書〉

ぼか・す【暈す】

〔他五〕

①色の濃淡のさかい目をはっきりさせないで、だんだんに淡くする。「輪郭を―・す」

②表現をあいまいにして、内容をぼんやりとさせる。ぼやかす。「要点を―・していう」

ぼか‐すか

続けて何度も打ったり殴ったりするさま。「ホームランが―出る」

ほか‐ずみ【外住み】

外に住むこと。別家して住むこと。宇津保物語藤原君「更に―せさせ奉り給はず」

ほ‐かぜ【帆風】

①帆に受ける追手の風。おいかぜ。順風。

②時を得た勢い。はぶり。勢力。古今著聞集6「戸部氏こそ本体にて侍りしに、近代大神氏に―をとられて」

ぽかっ‐と

〔副〕

「ぽかりと」の音便。→ぽかり

ほがい【寿・祝】ホガヒ

(平安時代まで清音)

①ほがうこと。いわい。ことほぎ。古事記中「これは酒楽さかほかいの歌なり」

②(「乞児」と書く)(→)「ほがいびと」の略。

⇒ほがい‐と【乞児】

⇒ほがい‐びと【乞児】

ぼがい【簿外】‥グワイ

会計帳簿に記入されないこと。

⇒ぼがい‐さいむ【簿外債務】

⇒ぼがい‐しさん【簿外資産】

ぼがい‐さいむ【簿外債務】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の負債。重要性が乏しいために帳簿に記入されなかった未払費用など。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ぼがい‐しさん【簿外資産】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の資産。購入時に費用として処理された消耗品や償却済みの機械で現在も使用中のものなど。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ほがい‐と【乞児】ホガヒ‥

(→)「ほがいびと」に同じ。

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐びと【乞児】ホガヒ‥

人の門戸に立ち寿言ほがいごとを唱えて回る芸人。物もらい。こじき。万葉集16「乞食者ほかいびとの詠うた」

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐ほう【補外法】‥グワイハフ

〔数〕(extrapolation)ある変域内のいくつかの変数値に対して関数値が知られているとき、その変域外での関数値を推定する方法。補間法を変域外に延長して適用するもの。外挿法。

ほが・う【寿ふ・祝ふ】ホガフ

〔他四〕

(平安時代まで清音)よい結果が出るように祝い言をいう。ことほぐ。いわう。続詞花和歌集賀「人の家に植ゑける松のにはかに枯れけるを―・ひて」

ほ‐がかり【帆掛り】

和船で、帆1反を基準として、船体各部の寸法を定める木割り法。→艪ろ掛り

ぽか‐きゅう【ぽか休】‥キウ

(普通「ポカ休」と書く。ポカは「ぽかっと」の略)直前になって急に勤めを休むこと。

ほ‐かく【保革】

①保守と革新。「―伯仲」

②皮革を良い状態に保つこと。「―オイル」

ほ‐かく【捕獲】‥クワク

①とらえること。いけどること。とりおさえること。

②戦時、交戦国の軍艦が敵の船舶や貨物またはある種の中立船舶や中立貨物を公海または交戦国の領海内で拿捕だほすること。海上捕獲。

⇒ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】

ほ‐かく【補角】

〔数〕2角の和が2直角である時、二つの角は互いに補角をなすという。

ほ‐かく【補格】

格の一つ。動詞の意味を補い、表現として完結したものとするもの。「電車に乗る」「大人となる」の「電車に」「大人と」の類。

ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】‥クワク‥

交戦国が、海上における捕獲の効力を確定するために設ける特別の裁判所。

⇒ほ‐かく【捕獲】

ほ‐かけ【帆掛け】

①帆をかけること。

②(→)「帆掛け船」の略。

⇒ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

ほ‐かけ【穂掛け】

①稲の刈初かりぞめに、穂を門戸などにかけて神に奉ること。新米の収穫を、神に感謝する行事。かけぢから。散木奇歌集「―ぞすべきいかが返さむ」

②稲穂を乾かすために、稲架はさなどにかけること。また、そのかける具。

ほ‐かげ【火影】

①火の光。ひかげ。枕草子一本2「―に劣るもの、紫の織物」。「―がもれる」

②(→)「ほかげすがた」に同じ。源氏物語帚木「そひ臥し給へる御―いとめでたく」

⇒ほかげ‐すがた【火影姿】

ほ‐かげ【帆影】

遠くに見える船の帆のすがた。

ほかげ‐すがた【火影姿】

灯火の光で見える姿。宇津保物語国譲下「昔の藤栄なりし―思ひて」

⇒ほ‐かげ【火影】

ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

帆をかけて走る船。帆船はんせん。

⇒ほ‐かけ【帆掛け】

ぼが‐けんさ【母蛾検査】

蚕の微粒子病を防ぐため、雌蛾を磨り潰して顕微鏡で微粒子病胞子の有無を検査すること。蚕種検査。

ほか‐ごころ【外心】

他の人を思う心。他にうつる心。万葉集11「荒磯ありそ越しほか行く波の―」

ほか‐ざま【外方・外様】

よその方。他の方。竹取物語「射むとすれども―へいきければ」

ほか・し【外し】

〔形シク〕

別である。異なる。〈華厳経音義私記〉

ぼかし【暈し】

①ぼかすこと。ぼかしたもの。

②ある色が濃から淡へと次第に変化してゆくように描く絵画の技法。隈取くまどりの一種。

⇒ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

⇒ぼかし‐ぬい【暈し繍い】

ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

地色の一部をぼかして染めること。

⇒ぼかし【暈し】

ぼかし‐ぬい【暈し繍い】‥ヌヒ

刺繍ししゅうで、針目の粗密・長短などにより、または種々の色糸を用いて濃淡をつける方法。

⇒ぼかし【暈し】

ほか・す

〔他五〕

(「放下ほうかす」の転)すてる。放置する。滑稽本、教訓雑長持「まこもに包んで此舟へ―・し込まれた」

ほが・す

〔他五〕

(九州地方で)穴をあける。〈日葡辞書〉

ぼか・す【暈す】

〔他五〕

①色の濃淡のさかい目をはっきりさせないで、だんだんに淡くする。「輪郭を―・す」

②表現をあいまいにして、内容をぼんやりとさせる。ぼやかす。「要点を―・していう」

ぼか‐すか

続けて何度も打ったり殴ったりするさま。「ホームランが―出る」

ほか‐ずみ【外住み】

外に住むこと。別家して住むこと。宇津保物語藤原君「更に―せさせ奉り給はず」

ほ‐かぜ【帆風】

①帆に受ける追手の風。おいかぜ。順風。

②時を得た勢い。はぶり。勢力。古今著聞集6「戸部氏こそ本体にて侍りしに、近代大神氏に―をとられて」

ぽかっ‐と

〔副〕

「ぽかりと」の音便。→ぽかり

広辞苑 ページ 18053 での【○頬をふくらます】単語。