複数辞典一括検索+![]()

![]()

○星が割れるほしがわれる🔗⭐🔉

○星が割れるほしがわれる

犯人が判明する。

⇒ほし【星】

ぼし‐かんせん【母子感染】

母親から子供へ、胎盤や分娩時の産道、母乳から病原体が感染すること。垂直感染。

ほしき‐まま【擅・恣・縦】

⇒ほしいまま

ホジキン‐びょう【ホジキン病】‥ビヤウ

(イギリスの医師ホジキン(T. Hodgkin1798〜1866)の名に因む)悪性リンパ腫の一病型。ステルンベルグ‐リード細胞と呼ばれる細胞の出現が特徴的で、全身リンパ節の腫脹、肝臓・脾臓・骨髄への病変の波及が主症状。リンパ球優勢型・混合細胞型・リンパ球減少型および結節硬化型に分類される。原因・本態ともに不明。

ほし‐く【星供】

(→)「ほしまつり」1に同じ。

ほし‐くさ【星草】

ホシクサ科の一年草。池沼・水田に自生。葉は線形で尖る。秋、白色小球状の花を頭状につける。タイコグサ。ミズタマソウ。〈[季]秋〉

シラタマホシクサ

提供:OPO

ほし‐くさ【乾草・干草】

家畜の飼料として、夏の間に刈り、ほして貯蔵する草。ほしぐさ。〈[季]夏〉

ほし‐くず【星屑】‥クヅ

たくさんの小さな星。

ほし‐くそ【星屎】

隕石いんせきをいう。〈和漢三才図会〉

ほし‐くだり【星降り】

①流星が下方に走ること。

②打ち上げ花火の一種。たまが爆発して火の玉の降下するもの。徳和歌後万載集恋「結ぶべき縁の綱火の折を得て逢ふは雨夜の―かも」

ほしぐち‐どうぶつ【星口動物】

無脊椎動物の一門。体は細長い円筒形で、細い吻部と胴部が区分される。口は星形で吻の先にあり、消化管は捩れ、肛門は吻の基部に開く。海底の砂中や岩石の穴の中にすむ。スジホシムシ・サメハダホシムシ・タテホシムシなど。星虫類。

ほし‐ぐり【乾栗・干栗】

栗の実をゆで、ほし固めたもの。

ほじくり‐かえ・す【穿り返す】‥カヘス

〔他五〕

①ほじくってひっくりかえす。存分にほじくる。

②あばきたてる。「昔のことを―・す」

ほじくり‐だ・す【穿り出す】

〔他五〕

①ほじくって取り出す。

②人が知られたくないことなどを、あばきたてる。「人の欠点を―・す」

ほじく・る【穿る】

〔他五〕

①掘ってつつきまわす。ほじる。「耳を―・る」

②どこまでも原因などをさがしもとめる。あばきたずねる。「人の過去を―・る」

ほしけく【欲しけく】

(欲シのク語法)ほしいこと。万葉集11「妹が目の見まく―夕闇の木の葉隠れる月待つ如し」

ぼし‐けんこう‐てちょう【母子健康手帳】‥カウ‥チヤウ

母子保健法に基づき、市町村から妊娠の届出をした者に交付される手帳。妊産婦や乳幼児が医師・歯科医師・助産師・保健師の健康診査や保健指導をうけたとき、指導上必要な事項が記入される。母子手帳。

ほし‐けんさん【星建盞】

星のような斑紋のある建盞。

ほし‐こ【乾海鼠・干海鼠】

ナマコのはらわたを取り去り、茹ゆでてほしたもの。ほしなまこ。いりこ。

ほし‐ころ・す【乾し殺す・干し殺す】

〔他四〕

飢えさせて殺す。〈日葡辞書〉

ほし‐ざお【干し棹・干し竿】‥ザヲ

物を干すさお。物干しざお。

ほし‐ざめ【星鮫】

ドチザメ科の海産の軟骨魚。全長約1.5メートル。体は鼠色で上半に白点が散在する。胎生。刺身・惣菜用および上等のかまぼこ材料。南日本に多い。ホシブカ。

ほしし【脯・乾肉】

(ホシシシの約)ほした鳥獣などの肉。ほしじし。〈倭名類聚鈔16〉

ほし‐じし【乾肉・干肉】

ほした肉。ほしし。〈新撰字鏡1〉

ポジショニング【positioning】

位置を定めること。球技での守備位置、楽器演奏の指の配置、市場での製品の位置づけなどにいう。

ポジション【position】

①地位。位置。部署。

②野球で、選手がうけもつ守備位置。またスポーツで、競技中に選手が占める位置。

ほし‐じるし【星印】

①星形のしるし。「☆」「★」など。

②(→)アステリスクに同じ。

ほし‐じろ【星白】

①鹿などの毛にある白い斑点。また、その毛皮。

②「星白の兜」の略。

⇒ほしじろ‐の‐かぶと【星白の兜】

ほしじろ‐の‐かぶと【星白の兜】

鉢の星を銀で包んだ兜。

⇒ほし‐じろ【星白】

ほし‐しんいち【星新一】

小説家。本名、親一。東京生れ。東大卒。日本でのSF・掌編小説の確立者。作「妄想銀行」「祖父・小金井良精の記」など。(1926〜1997)

⇒ほし【星】

ほし‐ずな【星砂】

カルカリナ科の有孔虫類の総称で、特に、海浜に堆積したその殻。直径1〜2ミリメートルの石灰質で、厚い円盤状の殻の周縁から数個の突起を生じ、星形に見える。サンゴ礁海域に分布し、日本では八重山諸島に多い。

ほしずな

ほし‐くさ【乾草・干草】

家畜の飼料として、夏の間に刈り、ほして貯蔵する草。ほしぐさ。〈[季]夏〉

ほし‐くず【星屑】‥クヅ

たくさんの小さな星。

ほし‐くそ【星屎】

隕石いんせきをいう。〈和漢三才図会〉

ほし‐くだり【星降り】

①流星が下方に走ること。

②打ち上げ花火の一種。たまが爆発して火の玉の降下するもの。徳和歌後万載集恋「結ぶべき縁の綱火の折を得て逢ふは雨夜の―かも」

ほしぐち‐どうぶつ【星口動物】

無脊椎動物の一門。体は細長い円筒形で、細い吻部と胴部が区分される。口は星形で吻の先にあり、消化管は捩れ、肛門は吻の基部に開く。海底の砂中や岩石の穴の中にすむ。スジホシムシ・サメハダホシムシ・タテホシムシなど。星虫類。

ほし‐ぐり【乾栗・干栗】

栗の実をゆで、ほし固めたもの。

ほじくり‐かえ・す【穿り返す】‥カヘス

〔他五〕

①ほじくってひっくりかえす。存分にほじくる。

②あばきたてる。「昔のことを―・す」

ほじくり‐だ・す【穿り出す】

〔他五〕

①ほじくって取り出す。

②人が知られたくないことなどを、あばきたてる。「人の欠点を―・す」

ほじく・る【穿る】

〔他五〕

①掘ってつつきまわす。ほじる。「耳を―・る」

②どこまでも原因などをさがしもとめる。あばきたずねる。「人の過去を―・る」

ほしけく【欲しけく】

(欲シのク語法)ほしいこと。万葉集11「妹が目の見まく―夕闇の木の葉隠れる月待つ如し」

ぼし‐けんこう‐てちょう【母子健康手帳】‥カウ‥チヤウ

母子保健法に基づき、市町村から妊娠の届出をした者に交付される手帳。妊産婦や乳幼児が医師・歯科医師・助産師・保健師の健康診査や保健指導をうけたとき、指導上必要な事項が記入される。母子手帳。

ほし‐けんさん【星建盞】

星のような斑紋のある建盞。

ほし‐こ【乾海鼠・干海鼠】

ナマコのはらわたを取り去り、茹ゆでてほしたもの。ほしなまこ。いりこ。

ほし‐ころ・す【乾し殺す・干し殺す】

〔他四〕

飢えさせて殺す。〈日葡辞書〉

ほし‐ざお【干し棹・干し竿】‥ザヲ

物を干すさお。物干しざお。

ほし‐ざめ【星鮫】

ドチザメ科の海産の軟骨魚。全長約1.5メートル。体は鼠色で上半に白点が散在する。胎生。刺身・惣菜用および上等のかまぼこ材料。南日本に多い。ホシブカ。

ほしし【脯・乾肉】

(ホシシシの約)ほした鳥獣などの肉。ほしじし。〈倭名類聚鈔16〉

ほし‐じし【乾肉・干肉】

ほした肉。ほしし。〈新撰字鏡1〉

ポジショニング【positioning】

位置を定めること。球技での守備位置、楽器演奏の指の配置、市場での製品の位置づけなどにいう。

ポジション【position】

①地位。位置。部署。

②野球で、選手がうけもつ守備位置。またスポーツで、競技中に選手が占める位置。

ほし‐じるし【星印】

①星形のしるし。「☆」「★」など。

②(→)アステリスクに同じ。

ほし‐じろ【星白】

①鹿などの毛にある白い斑点。また、その毛皮。

②「星白の兜」の略。

⇒ほしじろ‐の‐かぶと【星白の兜】

ほしじろ‐の‐かぶと【星白の兜】

鉢の星を銀で包んだ兜。

⇒ほし‐じろ【星白】

ほし‐しんいち【星新一】

小説家。本名、親一。東京生れ。東大卒。日本でのSF・掌編小説の確立者。作「妄想銀行」「祖父・小金井良精の記」など。(1926〜1997)

⇒ほし【星】

ほし‐ずな【星砂】

カルカリナ科の有孔虫類の総称で、特に、海浜に堆積したその殻。直径1〜2ミリメートルの石灰質で、厚い円盤状の殻の周縁から数個の突起を生じ、星形に見える。サンゴ礁海域に分布し、日本では八重山諸島に多い。

ほしずな

ぼし‐せいかつ‐しえんしせつ【母子生活支援施設】‥クワツ‥ヱン‥

児童福祉施設の一つ。配偶者のない女性とその子とが入所して保護を受ける。母親の就労や育児への援助、子どもの保育・学習指導が行われる。児童福祉法の改正により、1998年母子寮から名称変更。

ほ‐じそ【穂紫蘇】

青紫蘇の未熟な実のついた穂先。刺身のつまや和え物などに用いる。

ほし‐ぞら【星空】

晴れた夜の、星がたくさん出ている空。

ほし‐だいこん【乾大根・干大根】

まるのままほした大根。〈[季]冬〉

ほしだから‐がい【星宝貝】‥ガヒ

タカラガイ科の巻貝。殻長約8センチメートル。殻は厚くて硬く、白地に淡褐色の雲紋があり、その上に、黒い斑点が多数ある。装飾などに用い、またカメオ彫刻を施す。紀伊半島以南に分布。ホシダカラ。

ほしだからがい

ぼし‐せいかつ‐しえんしせつ【母子生活支援施設】‥クワツ‥ヱン‥

児童福祉施設の一つ。配偶者のない女性とその子とが入所して保護を受ける。母親の就労や育児への援助、子どもの保育・学習指導が行われる。児童福祉法の改正により、1998年母子寮から名称変更。

ほ‐じそ【穂紫蘇】

青紫蘇の未熟な実のついた穂先。刺身のつまや和え物などに用いる。

ほし‐ぞら【星空】

晴れた夜の、星がたくさん出ている空。

ほし‐だいこん【乾大根・干大根】

まるのままほした大根。〈[季]冬〉

ほしだから‐がい【星宝貝】‥ガヒ

タカラガイ科の巻貝。殻長約8センチメートル。殻は厚くて硬く、白地に淡褐色の雲紋があり、その上に、黒い斑点が多数ある。装飾などに用い、またカメオ彫刻を施す。紀伊半島以南に分布。ホシダカラ。

ほしだからがい

ホシダカラガイ

提供:東京動物園協会

ホシダカラガイ

提供:東京動物園協会

ほし‐だら【乾鱈・干鱈】

(→)「ひだら」に同じ。

ほ‐しつ【保湿】

乾燥しすぎないように、湿度を一定の範囲内に保つこと。

ぼ‐しつ【墓室】

墓の中の遺体や遺骨を安置する場所。かろうど。

ほしっ‐かえし【乾しっ返し】‥カヘシ

東京大森で海苔のりを製造する者が、越後・房総・諏訪などから雇ってくる女。乾海苔を裏返すのが主な仕事であるからいう。

ほし‐づき【星月】

額の上に白い小点のある馬の毛色。星額。〈倭名類聚鈔11〉

ほし‐づきよ【星月夜】

①暗夜に、星の光が月のように明るく見える夜。星夜。ほしづくよ。〈[季]秋〉。永久百首「我ひとり鎌倉山を越え行けば―こそうれしかりけれ」

②(謡曲の詞章などで)「かまくら(鎌倉)」を導く修飾語として用いる。謡曲、調伏曾我「明くるを待つや―鎌倉山を朝立ちて」

⇒ほしづきよ‐の‐いど【星月夜の井戸】

ほしづきよ‐の‐いど【星月夜の井戸】‥ヰ‥

鎌倉坂ノ下にある井戸。この井戸には昼も星影が見えたと伝える。

⇒ほし‐づきよ【星月夜】

ほし‐づくよ【星月夜】

(→)「ほしづきよ」に同じ。

ポジティビズム【positivism】

(→)実証主義。

ポジティブ【positive】

①積極的。肯定的。「―な役割」

②実証的。

③(写真用語)陽画。ポジ。

↔ネガティブ。

⇒ポジティブ‐アクション【positive action】

⇒ポジティブ‐オルガン【positive organ】

⇒ポジティブ‐リスト【positive list】

ポジティブ‐アクション【positive action】

積極的な差別・格差是正措置。アファーマティブ‐アクション。

⇒ポジティブ【positive】

ポジティブ‐オルガン【positive organ】

小型で移動可能なパイプ‐オルガン。建築物に組み込まれる大型のパイプ‐オルガンに対していう。チェンバー‐オルガン。ポジティーフ。

⇒ポジティブ【positive】

ポジティブ‐リスト【positive list】

原則的に禁止されている中で、禁止されていないものを列挙した表。輸入品目や食品の残留農薬などにいう。↔ネガティブ‐リスト

⇒ポジティブ【positive】

ぼし‐てちょう【母子手帳】‥チヤウ

母子健康手帳の略称。

ほし‐と

〔副〕

しみじみと思いめぐらすさま。ほっしりと。ほしほしと。三体詩絶句抄「此秋の夜の長きに―もねらればや」

ほし‐とおる【星亨】‥トホル

政党政治家。江戸生れ。自由民権運動に参加し、投獄。自由党の領袖。第2代衆議院議長。駐米公使。憲政党の旧自由党系を率いて政友会の結成に参加。逓相・東京市会議長などを歴任。伊庭想太郎に刺殺された。(1850〜1901)

⇒ほし【星】

ほし‐とり【星取り】

勝負の数を白黒の星で示すこと。

⇒ほしとり‐ひょう【星取表】

ほし‐どり【乾鳥・干鳥】

ほした鳥の肉。宇津保物語藤原君「雲雀の―」

ほしとり‐ひょう【星取表】‥ヘウ

相撲で、各力士の勝ち負けの数を白丸と黒丸とで示した表。

⇒ほし‐とり【星取り】

ポジトロン【positron】

(→)陽電子。

⇒ポジトロン‐シー‐ティー【ポジトロンCT】

ポジトロン‐シー‐ティー【ポジトロンCT】

(positron emission computerized tomography)体内に投与された放射性同位元素の分布を体軸周囲から計測し、コンピューターで断面像を構成する方法。ペット(PET)。

⇒ポジトロン【positron】

ほしな【保科】

姓氏の一つ。信濃の豪族。徳川家康に仕え、大名となる。

⇒ほしな‐こういち【保科孝一】

⇒ほしな‐まさゆき【保科正之】

ほし‐な【乾菜・干菜】

ほした菜。特に、大根の葉や蕪菜かぶらなを陰干しにしたもの。懸菜。〈[季]冬〉。西鶴織留5「―も細かに切つておいたり」

ほしな‐こういち【保科孝一】‥カウ‥

国語学者。山形県生れ。東京文理科大教授。国語改良に尽力。著「新体国語学史」など。(1872〜1955)

⇒ほしな【保科】

ほし‐なつめ【乾棗・干棗】

なつめの実をほしかためた食品。

ほし‐なまこ【乾海鼠・干海鼠】

(→)「ほしこ」に同じ。

ほしな‐まさゆき【保科正之】

江戸前期の会津藩主。徳川秀忠の四男。保科氏の養子。会津23万石に封じられ、将軍家綱を補佐。社倉を建て領民を保護。儒学を好み山崎闇斎を招き、また吉川惟足これたるの神道説を学び、その伝授を得た。諡号しごうは土津霊神はにつれいじん。(1611〜1672)

⇒ほしな【保科】

ほし‐にく【乾肉・干肉】

ほした肉。保存食品。

ほし‐ぬい【星縫い】‥ヌヒ

表に針目が出ないように縫いとめていく方法。星止め。

ほし‐ぬい【星繍】‥ヌヒ

日本刺繍の一技法。生地の織糸1本ずつに細く撚よった刺繍糸を返し針で小さく巻きつける。芥子繍けしぬいと同じ技法であるが星のように大きい針目とする。

ぼし‐ねんきん【母子年金】

国民年金法による旧給付の一つ。夫が死亡した場合、その妻に一定の条件のもとに支給される。1985年の法改正により遺族基礎年金に吸収・統合。

ほし‐の‐いりごち【星の入東風】

(畿内・中国地方の船人の用語)陰暦10月中旬に吹く北東風。〈[季]冬〉

ほしのおうじさま【星の王子さま】‥ワウ‥

(Le Petit Prince フランス)サン=テグジュペリ最後の作品。1943年成る。星から来た王子との対話によって現代文明を省察した童話。

ほし‐の‐くに【星の国】

そら。天。

ほし‐の‐くらい【星の位】‥クラヰ

①星座。星宿。

②昇殿を許された地位。また、禁中に列する公卿・殿上人。広田社歌合「天くだる神の恵みのしるしあらば―もなほ昇りなむ」。和訓栞「―、禁闕に公卿の列座するを衆星の天に位するに喩ふるなり」

ほし‐の‐ちぎり【星の契り】

牽牛・織女の二星のちぎり。〈[季]秋〉

ほし‐の‐とうきゅう【星の等級】‥キフ

天体の、視等級・絶対等級・写真等級等の総称。

ほし‐の‐はやし【星の林】

星の多く集まっているのを林に見立てていう語。万葉集7「天の海に雲の波立ち月の船―に漕ぎ隠る見ゆ」

ほし‐の‐ふね【星の舟】

牽牛星・織女星が乗る天の河の舟。

ほし‐の‐まぎれ【星の紛れ】

星の光のおぼろなこと。拾遺和歌集愚草員外「―に雲ぞ分るる」

ほし‐の‐まつり【星の祭】

七夕たなばた祭。ほしまつり。謡曲、関寺小町「待ち得て今ぞ秋に逢ふ、―を急がん」

ほし‐の‐もの【星の物】

酒宴の時、洲浜の台に花鳥などの造り物を置かないで、大きな盃を星のように三つまたは五つ並べた三星・五星などの称。

ほし‐の‐やどり【星の宿り】

①星座。星宿。経信集「天の原ふりさけ見れば七夕の―に霧立ちわたる」

②(→)「星の位」2に同じ。拾遺和歌集愚草下「照日をよよに助けこし―を振り捨てて独り出でにし鷲の山」

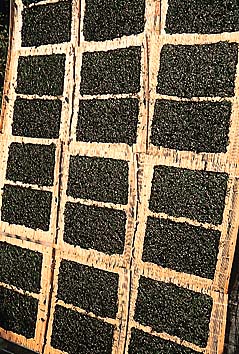

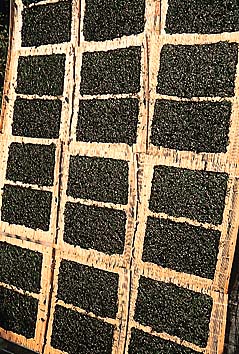

ほし‐のり【乾海苔・干海苔】

うすく漉すいてかわかした海苔。〈[季]春〉

乾海苔

撮影:関戸 勇

ほし‐だら【乾鱈・干鱈】

(→)「ひだら」に同じ。

ほ‐しつ【保湿】

乾燥しすぎないように、湿度を一定の範囲内に保つこと。

ぼ‐しつ【墓室】

墓の中の遺体や遺骨を安置する場所。かろうど。

ほしっ‐かえし【乾しっ返し】‥カヘシ

東京大森で海苔のりを製造する者が、越後・房総・諏訪などから雇ってくる女。乾海苔を裏返すのが主な仕事であるからいう。

ほし‐づき【星月】

額の上に白い小点のある馬の毛色。星額。〈倭名類聚鈔11〉

ほし‐づきよ【星月夜】

①暗夜に、星の光が月のように明るく見える夜。星夜。ほしづくよ。〈[季]秋〉。永久百首「我ひとり鎌倉山を越え行けば―こそうれしかりけれ」

②(謡曲の詞章などで)「かまくら(鎌倉)」を導く修飾語として用いる。謡曲、調伏曾我「明くるを待つや―鎌倉山を朝立ちて」

⇒ほしづきよ‐の‐いど【星月夜の井戸】

ほしづきよ‐の‐いど【星月夜の井戸】‥ヰ‥

鎌倉坂ノ下にある井戸。この井戸には昼も星影が見えたと伝える。

⇒ほし‐づきよ【星月夜】

ほし‐づくよ【星月夜】

(→)「ほしづきよ」に同じ。

ポジティビズム【positivism】

(→)実証主義。

ポジティブ【positive】

①積極的。肯定的。「―な役割」

②実証的。

③(写真用語)陽画。ポジ。

↔ネガティブ。

⇒ポジティブ‐アクション【positive action】

⇒ポジティブ‐オルガン【positive organ】

⇒ポジティブ‐リスト【positive list】

ポジティブ‐アクション【positive action】

積極的な差別・格差是正措置。アファーマティブ‐アクション。

⇒ポジティブ【positive】

ポジティブ‐オルガン【positive organ】

小型で移動可能なパイプ‐オルガン。建築物に組み込まれる大型のパイプ‐オルガンに対していう。チェンバー‐オルガン。ポジティーフ。

⇒ポジティブ【positive】

ポジティブ‐リスト【positive list】

原則的に禁止されている中で、禁止されていないものを列挙した表。輸入品目や食品の残留農薬などにいう。↔ネガティブ‐リスト

⇒ポジティブ【positive】

ぼし‐てちょう【母子手帳】‥チヤウ

母子健康手帳の略称。

ほし‐と

〔副〕

しみじみと思いめぐらすさま。ほっしりと。ほしほしと。三体詩絶句抄「此秋の夜の長きに―もねらればや」

ほし‐とおる【星亨】‥トホル

政党政治家。江戸生れ。自由民権運動に参加し、投獄。自由党の領袖。第2代衆議院議長。駐米公使。憲政党の旧自由党系を率いて政友会の結成に参加。逓相・東京市会議長などを歴任。伊庭想太郎に刺殺された。(1850〜1901)

⇒ほし【星】

ほし‐とり【星取り】

勝負の数を白黒の星で示すこと。

⇒ほしとり‐ひょう【星取表】

ほし‐どり【乾鳥・干鳥】

ほした鳥の肉。宇津保物語藤原君「雲雀の―」

ほしとり‐ひょう【星取表】‥ヘウ

相撲で、各力士の勝ち負けの数を白丸と黒丸とで示した表。

⇒ほし‐とり【星取り】

ポジトロン【positron】

(→)陽電子。

⇒ポジトロン‐シー‐ティー【ポジトロンCT】

ポジトロン‐シー‐ティー【ポジトロンCT】

(positron emission computerized tomography)体内に投与された放射性同位元素の分布を体軸周囲から計測し、コンピューターで断面像を構成する方法。ペット(PET)。

⇒ポジトロン【positron】

ほしな【保科】

姓氏の一つ。信濃の豪族。徳川家康に仕え、大名となる。

⇒ほしな‐こういち【保科孝一】

⇒ほしな‐まさゆき【保科正之】

ほし‐な【乾菜・干菜】

ほした菜。特に、大根の葉や蕪菜かぶらなを陰干しにしたもの。懸菜。〈[季]冬〉。西鶴織留5「―も細かに切つておいたり」

ほしな‐こういち【保科孝一】‥カウ‥

国語学者。山形県生れ。東京文理科大教授。国語改良に尽力。著「新体国語学史」など。(1872〜1955)

⇒ほしな【保科】

ほし‐なつめ【乾棗・干棗】

なつめの実をほしかためた食品。

ほし‐なまこ【乾海鼠・干海鼠】

(→)「ほしこ」に同じ。

ほしな‐まさゆき【保科正之】

江戸前期の会津藩主。徳川秀忠の四男。保科氏の養子。会津23万石に封じられ、将軍家綱を補佐。社倉を建て領民を保護。儒学を好み山崎闇斎を招き、また吉川惟足これたるの神道説を学び、その伝授を得た。諡号しごうは土津霊神はにつれいじん。(1611〜1672)

⇒ほしな【保科】

ほし‐にく【乾肉・干肉】

ほした肉。保存食品。

ほし‐ぬい【星縫い】‥ヌヒ

表に針目が出ないように縫いとめていく方法。星止め。

ほし‐ぬい【星繍】‥ヌヒ

日本刺繍の一技法。生地の織糸1本ずつに細く撚よった刺繍糸を返し針で小さく巻きつける。芥子繍けしぬいと同じ技法であるが星のように大きい針目とする。

ぼし‐ねんきん【母子年金】

国民年金法による旧給付の一つ。夫が死亡した場合、その妻に一定の条件のもとに支給される。1985年の法改正により遺族基礎年金に吸収・統合。

ほし‐の‐いりごち【星の入東風】

(畿内・中国地方の船人の用語)陰暦10月中旬に吹く北東風。〈[季]冬〉

ほしのおうじさま【星の王子さま】‥ワウ‥

(Le Petit Prince フランス)サン=テグジュペリ最後の作品。1943年成る。星から来た王子との対話によって現代文明を省察した童話。

ほし‐の‐くに【星の国】

そら。天。

ほし‐の‐くらい【星の位】‥クラヰ

①星座。星宿。

②昇殿を許された地位。また、禁中に列する公卿・殿上人。広田社歌合「天くだる神の恵みのしるしあらば―もなほ昇りなむ」。和訓栞「―、禁闕に公卿の列座するを衆星の天に位するに喩ふるなり」

ほし‐の‐ちぎり【星の契り】

牽牛・織女の二星のちぎり。〈[季]秋〉

ほし‐の‐とうきゅう【星の等級】‥キフ

天体の、視等級・絶対等級・写真等級等の総称。

ほし‐の‐はやし【星の林】

星の多く集まっているのを林に見立てていう語。万葉集7「天の海に雲の波立ち月の船―に漕ぎ隠る見ゆ」

ほし‐の‐ふね【星の舟】

牽牛星・織女星が乗る天の河の舟。

ほし‐の‐まぎれ【星の紛れ】

星の光のおぼろなこと。拾遺和歌集愚草員外「―に雲ぞ分るる」

ほし‐の‐まつり【星の祭】

七夕たなばた祭。ほしまつり。謡曲、関寺小町「待ち得て今ぞ秋に逢ふ、―を急がん」

ほし‐の‐もの【星の物】

酒宴の時、洲浜の台に花鳥などの造り物を置かないで、大きな盃を星のように三つまたは五つ並べた三星・五星などの称。

ほし‐の‐やどり【星の宿り】

①星座。星宿。経信集「天の原ふりさけ見れば七夕の―に霧立ちわたる」

②(→)「星の位」2に同じ。拾遺和歌集愚草下「照日をよよに助けこし―を振り捨てて独り出でにし鷲の山」

ほし‐のり【乾海苔・干海苔】

うすく漉すいてかわかした海苔。〈[季]春〉

乾海苔

撮影:関戸 勇

ほし‐はら【星原】

星の多く集まったところ。また、そのもの。夫木和歌抄8「今ぞ知る雲の林の―や空に乱るる蛍なりけり」

ほし‐びたい【星額】‥ビタヒ

馬の額の上に白斑のあるもの。ほしづき。

ポシビリティー【possibility】

(→)可能性。

ほし‐ぶどう【乾葡萄・干葡萄】‥ダウ

ほした葡萄の実。

ポシブル【possible】

可能なさま。あり得べきさま。

ぼし‐ほけん‐ほう【母子保健法】‥ハフ

母性と乳幼児の健康の保持増進を目的とした法律。母子健康手帳・養育医療などについて規定する。1965年公布。

ほし‐ほし‐と

〔副〕

①しみじみと。ほしと。竹斎「―四方山の事を思ひめぐらすにも」

②ぽつりぽつりと。史記抄「読は―読む義なり」

ほし‐ぼとけ【星仏】

日曜・月曜・羅睺らご・計都けいとなどの九曜星くようせいを星祭のために仏像のように刻んだもの。

⇒ほしぼとけ‐まつり【星仏祭】

ほしぼとけ‐まつり【星仏祭】

陰暦12月13日、星仏を買い、帰依の僧を請じて祭ったこと。もと、宮中の行事。星祭。

⇒ほし‐ぼとけ【星仏】

ほし‐まだら【星斑】

①星のような斑点のあるもの。

②星のような斑のある牛の毛色。〈倭名類聚鈔11〉

ほし‐まつり【星祭】

①密教で、除災・求福のために当年星または本命星ほんみょうしょうを祭ること。星供ほしく。

②七夕たなばた祭。〈[季]秋〉

③星仏ほしぼとけ祭。

ほし‐まわり【星回り・星廻り】‥マハリ

各人の運命をつかさどるという本命星ほんみょうしょうのめぐりあわせ。運命。

ほし‐まんだら【星曼荼羅】

密教で、除災・延命をはかるための北斗法や本命星供ほんみょうしょうくなどに用いる曼荼羅。釈迦金輪(一字金輪王)を中心にし、周囲に九曜や北斗七星などを配する。法隆寺の円曼荼羅などが残る。北斗曼荼羅。

ほし‐み【星見】

本命星ほんみょうしょうを見て、その吉凶を占うこと。また、その人。星占い。

⇒ほしみ‐ぐさ【星見草】

ほしみ‐ぐさ【星見草】

菊の異称。

⇒ほし‐み【星見】

ほし‐みせ【乾店・干店・露肆】

道路の側に出す臨時のみせ。露店。大道みせ。守貞漫稿「京坂にて―といふ。江戸にて、てんたうぼしといふ。路上に筵敷き諸物を並べ商ふをいふ」

ほし・む【欲しむ】

[一]〔他四〕

ほしがる。ほしいと思う。神功紀「財を貪り多欲ものほしみして」

[二]〔他下二〕

ほしがらせる。ほしいと思わせる。斉明紀「鉄ねりかね等を海の畔ほとりに積みて貪ほしめ嗜つのましむ」

ほし‐むかえ【星迎え】‥ムカヘ

七夕に、織女星が牽牛星を迎えること。〈[季]秋〉。→星合い

ほし‐むし【星虫】

星口ほしぐち動物の総称。

ほし‐め【星眼】

結膜・角膜に粟粒大の白い星のようなものが現れる疾患の総称。→フリクテン

ぼし‐めい【墓誌銘】

墓誌の末に加える銘。

ほしめか・す

〔他四〕

けしかける。日葡辞書「イヌヲホシメカス」

ほし‐めがね【星眼鏡】

天文観測用の望遠鏡。

ほし‐もの【乾し物・干し物】

日にほしてかわかすこと。また、そのもの。特に洗濯や染色の場合にいう。「―を取り込む」

ほ‐しゃ【輔車】

[左伝僖公5年](「輔」は車の添木。一説では「輔」が頬骨、「車」が歯茎を意味する)互いが密接に助け合い、離れにくい関係にあることのたとえ。「唇歯しんし―」

⇒輔車相依る

ほし‐はら【星原】

星の多く集まったところ。また、そのもの。夫木和歌抄8「今ぞ知る雲の林の―や空に乱るる蛍なりけり」

ほし‐びたい【星額】‥ビタヒ

馬の額の上に白斑のあるもの。ほしづき。

ポシビリティー【possibility】

(→)可能性。

ほし‐ぶどう【乾葡萄・干葡萄】‥ダウ

ほした葡萄の実。

ポシブル【possible】

可能なさま。あり得べきさま。

ぼし‐ほけん‐ほう【母子保健法】‥ハフ

母性と乳幼児の健康の保持増進を目的とした法律。母子健康手帳・養育医療などについて規定する。1965年公布。

ほし‐ほし‐と

〔副〕

①しみじみと。ほしと。竹斎「―四方山の事を思ひめぐらすにも」

②ぽつりぽつりと。史記抄「読は―読む義なり」

ほし‐ぼとけ【星仏】

日曜・月曜・羅睺らご・計都けいとなどの九曜星くようせいを星祭のために仏像のように刻んだもの。

⇒ほしぼとけ‐まつり【星仏祭】

ほしぼとけ‐まつり【星仏祭】

陰暦12月13日、星仏を買い、帰依の僧を請じて祭ったこと。もと、宮中の行事。星祭。

⇒ほし‐ぼとけ【星仏】

ほし‐まだら【星斑】

①星のような斑点のあるもの。

②星のような斑のある牛の毛色。〈倭名類聚鈔11〉

ほし‐まつり【星祭】

①密教で、除災・求福のために当年星または本命星ほんみょうしょうを祭ること。星供ほしく。

②七夕たなばた祭。〈[季]秋〉

③星仏ほしぼとけ祭。

ほし‐まわり【星回り・星廻り】‥マハリ

各人の運命をつかさどるという本命星ほんみょうしょうのめぐりあわせ。運命。

ほし‐まんだら【星曼荼羅】

密教で、除災・延命をはかるための北斗法や本命星供ほんみょうしょうくなどに用いる曼荼羅。釈迦金輪(一字金輪王)を中心にし、周囲に九曜や北斗七星などを配する。法隆寺の円曼荼羅などが残る。北斗曼荼羅。

ほし‐み【星見】

本命星ほんみょうしょうを見て、その吉凶を占うこと。また、その人。星占い。

⇒ほしみ‐ぐさ【星見草】

ほしみ‐ぐさ【星見草】

菊の異称。

⇒ほし‐み【星見】

ほし‐みせ【乾店・干店・露肆】

道路の側に出す臨時のみせ。露店。大道みせ。守貞漫稿「京坂にて―といふ。江戸にて、てんたうぼしといふ。路上に筵敷き諸物を並べ商ふをいふ」

ほし・む【欲しむ】

[一]〔他四〕

ほしがる。ほしいと思う。神功紀「財を貪り多欲ものほしみして」

[二]〔他下二〕

ほしがらせる。ほしいと思わせる。斉明紀「鉄ねりかね等を海の畔ほとりに積みて貪ほしめ嗜つのましむ」

ほし‐むかえ【星迎え】‥ムカヘ

七夕に、織女星が牽牛星を迎えること。〈[季]秋〉。→星合い

ほし‐むし【星虫】

星口ほしぐち動物の総称。

ほし‐め【星眼】

結膜・角膜に粟粒大の白い星のようなものが現れる疾患の総称。→フリクテン

ぼし‐めい【墓誌銘】

墓誌の末に加える銘。

ほしめか・す

〔他四〕

けしかける。日葡辞書「イヌヲホシメカス」

ほし‐めがね【星眼鏡】

天文観測用の望遠鏡。

ほし‐もの【乾し物・干し物】

日にほしてかわかすこと。また、そのもの。特に洗濯や染色の場合にいう。「―を取り込む」

ほ‐しゃ【輔車】

[左伝僖公5年](「輔」は車の添木。一説では「輔」が頬骨、「車」が歯茎を意味する)互いが密接に助け合い、離れにくい関係にあることのたとえ。「唇歯しんし―」

⇒輔車相依る

ほし‐くさ【乾草・干草】

家畜の飼料として、夏の間に刈り、ほして貯蔵する草。ほしぐさ。〈[季]夏〉

ほし‐くず【星屑】‥クヅ

たくさんの小さな星。

ほし‐くそ【星屎】

隕石いんせきをいう。〈和漢三才図会〉

ほし‐くだり【星降り】

①流星が下方に走ること。

②打ち上げ花火の一種。たまが爆発して火の玉の降下するもの。徳和歌後万載集恋「結ぶべき縁の綱火の折を得て逢ふは雨夜の―かも」

ほしぐち‐どうぶつ【星口動物】

無脊椎動物の一門。体は細長い円筒形で、細い吻部と胴部が区分される。口は星形で吻の先にあり、消化管は捩れ、肛門は吻の基部に開く。海底の砂中や岩石の穴の中にすむ。スジホシムシ・サメハダホシムシ・タテホシムシなど。星虫類。

ほし‐ぐり【乾栗・干栗】

栗の実をゆで、ほし固めたもの。

ほじくり‐かえ・す【穿り返す】‥カヘス

〔他五〕

①ほじくってひっくりかえす。存分にほじくる。

②あばきたてる。「昔のことを―・す」

ほじくり‐だ・す【穿り出す】

〔他五〕

①ほじくって取り出す。

②人が知られたくないことなどを、あばきたてる。「人の欠点を―・す」

ほじく・る【穿る】

〔他五〕

①掘ってつつきまわす。ほじる。「耳を―・る」

②どこまでも原因などをさがしもとめる。あばきたずねる。「人の過去を―・る」

ほしけく【欲しけく】

(欲シのク語法)ほしいこと。万葉集11「妹が目の見まく―夕闇の木の葉隠れる月待つ如し」

ぼし‐けんこう‐てちょう【母子健康手帳】‥カウ‥チヤウ

母子保健法に基づき、市町村から妊娠の届出をした者に交付される手帳。妊産婦や乳幼児が医師・歯科医師・助産師・保健師の健康診査や保健指導をうけたとき、指導上必要な事項が記入される。母子手帳。

ほし‐けんさん【星建盞】

星のような斑紋のある建盞。

ほし‐こ【乾海鼠・干海鼠】

ナマコのはらわたを取り去り、茹ゆでてほしたもの。ほしなまこ。いりこ。

ほし‐ころ・す【乾し殺す・干し殺す】

〔他四〕

飢えさせて殺す。〈日葡辞書〉

ほし‐ざお【干し棹・干し竿】‥ザヲ

物を干すさお。物干しざお。

ほし‐ざめ【星鮫】

ドチザメ科の海産の軟骨魚。全長約1.5メートル。体は鼠色で上半に白点が散在する。胎生。刺身・惣菜用および上等のかまぼこ材料。南日本に多い。ホシブカ。

ほしし【脯・乾肉】

(ホシシシの約)ほした鳥獣などの肉。ほしじし。〈倭名類聚鈔16〉

ほし‐じし【乾肉・干肉】

ほした肉。ほしし。〈新撰字鏡1〉

ポジショニング【positioning】

位置を定めること。球技での守備位置、楽器演奏の指の配置、市場での製品の位置づけなどにいう。

ポジション【position】

①地位。位置。部署。

②野球で、選手がうけもつ守備位置。またスポーツで、競技中に選手が占める位置。

ほし‐じるし【星印】

①星形のしるし。「☆」「★」など。

②(→)アステリスクに同じ。

ほし‐じろ【星白】

①鹿などの毛にある白い斑点。また、その毛皮。

②「星白の兜」の略。

⇒ほしじろ‐の‐かぶと【星白の兜】

ほしじろ‐の‐かぶと【星白の兜】

鉢の星を銀で包んだ兜。

⇒ほし‐じろ【星白】

ほし‐しんいち【星新一】

小説家。本名、親一。東京生れ。東大卒。日本でのSF・掌編小説の確立者。作「妄想銀行」「祖父・小金井良精の記」など。(1926〜1997)

⇒ほし【星】

ほし‐ずな【星砂】

カルカリナ科の有孔虫類の総称で、特に、海浜に堆積したその殻。直径1〜2ミリメートルの石灰質で、厚い円盤状の殻の周縁から数個の突起を生じ、星形に見える。サンゴ礁海域に分布し、日本では八重山諸島に多い。

ほしずな

ほし‐くさ【乾草・干草】

家畜の飼料として、夏の間に刈り、ほして貯蔵する草。ほしぐさ。〈[季]夏〉

ほし‐くず【星屑】‥クヅ

たくさんの小さな星。

ほし‐くそ【星屎】

隕石いんせきをいう。〈和漢三才図会〉

ほし‐くだり【星降り】

①流星が下方に走ること。

②打ち上げ花火の一種。たまが爆発して火の玉の降下するもの。徳和歌後万載集恋「結ぶべき縁の綱火の折を得て逢ふは雨夜の―かも」

ほしぐち‐どうぶつ【星口動物】

無脊椎動物の一門。体は細長い円筒形で、細い吻部と胴部が区分される。口は星形で吻の先にあり、消化管は捩れ、肛門は吻の基部に開く。海底の砂中や岩石の穴の中にすむ。スジホシムシ・サメハダホシムシ・タテホシムシなど。星虫類。

ほし‐ぐり【乾栗・干栗】

栗の実をゆで、ほし固めたもの。

ほじくり‐かえ・す【穿り返す】‥カヘス

〔他五〕

①ほじくってひっくりかえす。存分にほじくる。

②あばきたてる。「昔のことを―・す」

ほじくり‐だ・す【穿り出す】

〔他五〕

①ほじくって取り出す。

②人が知られたくないことなどを、あばきたてる。「人の欠点を―・す」

ほじく・る【穿る】

〔他五〕

①掘ってつつきまわす。ほじる。「耳を―・る」

②どこまでも原因などをさがしもとめる。あばきたずねる。「人の過去を―・る」

ほしけく【欲しけく】

(欲シのク語法)ほしいこと。万葉集11「妹が目の見まく―夕闇の木の葉隠れる月待つ如し」

ぼし‐けんこう‐てちょう【母子健康手帳】‥カウ‥チヤウ

母子保健法に基づき、市町村から妊娠の届出をした者に交付される手帳。妊産婦や乳幼児が医師・歯科医師・助産師・保健師の健康診査や保健指導をうけたとき、指導上必要な事項が記入される。母子手帳。

ほし‐けんさん【星建盞】

星のような斑紋のある建盞。

ほし‐こ【乾海鼠・干海鼠】

ナマコのはらわたを取り去り、茹ゆでてほしたもの。ほしなまこ。いりこ。

ほし‐ころ・す【乾し殺す・干し殺す】

〔他四〕

飢えさせて殺す。〈日葡辞書〉

ほし‐ざお【干し棹・干し竿】‥ザヲ

物を干すさお。物干しざお。

ほし‐ざめ【星鮫】

ドチザメ科の海産の軟骨魚。全長約1.5メートル。体は鼠色で上半に白点が散在する。胎生。刺身・惣菜用および上等のかまぼこ材料。南日本に多い。ホシブカ。

ほしし【脯・乾肉】

(ホシシシの約)ほした鳥獣などの肉。ほしじし。〈倭名類聚鈔16〉

ほし‐じし【乾肉・干肉】

ほした肉。ほしし。〈新撰字鏡1〉

ポジショニング【positioning】

位置を定めること。球技での守備位置、楽器演奏の指の配置、市場での製品の位置づけなどにいう。

ポジション【position】

①地位。位置。部署。

②野球で、選手がうけもつ守備位置。またスポーツで、競技中に選手が占める位置。

ほし‐じるし【星印】

①星形のしるし。「☆」「★」など。

②(→)アステリスクに同じ。

ほし‐じろ【星白】

①鹿などの毛にある白い斑点。また、その毛皮。

②「星白の兜」の略。

⇒ほしじろ‐の‐かぶと【星白の兜】

ほしじろ‐の‐かぶと【星白の兜】

鉢の星を銀で包んだ兜。

⇒ほし‐じろ【星白】

ほし‐しんいち【星新一】

小説家。本名、親一。東京生れ。東大卒。日本でのSF・掌編小説の確立者。作「妄想銀行」「祖父・小金井良精の記」など。(1926〜1997)

⇒ほし【星】

ほし‐ずな【星砂】

カルカリナ科の有孔虫類の総称で、特に、海浜に堆積したその殻。直径1〜2ミリメートルの石灰質で、厚い円盤状の殻の周縁から数個の突起を生じ、星形に見える。サンゴ礁海域に分布し、日本では八重山諸島に多い。

ほしずな

ぼし‐せいかつ‐しえんしせつ【母子生活支援施設】‥クワツ‥ヱン‥

児童福祉施設の一つ。配偶者のない女性とその子とが入所して保護を受ける。母親の就労や育児への援助、子どもの保育・学習指導が行われる。児童福祉法の改正により、1998年母子寮から名称変更。

ほ‐じそ【穂紫蘇】

青紫蘇の未熟な実のついた穂先。刺身のつまや和え物などに用いる。

ほし‐ぞら【星空】

晴れた夜の、星がたくさん出ている空。

ほし‐だいこん【乾大根・干大根】

まるのままほした大根。〈[季]冬〉

ほしだから‐がい【星宝貝】‥ガヒ

タカラガイ科の巻貝。殻長約8センチメートル。殻は厚くて硬く、白地に淡褐色の雲紋があり、その上に、黒い斑点が多数ある。装飾などに用い、またカメオ彫刻を施す。紀伊半島以南に分布。ホシダカラ。

ほしだからがい

ぼし‐せいかつ‐しえんしせつ【母子生活支援施設】‥クワツ‥ヱン‥

児童福祉施設の一つ。配偶者のない女性とその子とが入所して保護を受ける。母親の就労や育児への援助、子どもの保育・学習指導が行われる。児童福祉法の改正により、1998年母子寮から名称変更。

ほ‐じそ【穂紫蘇】

青紫蘇の未熟な実のついた穂先。刺身のつまや和え物などに用いる。

ほし‐ぞら【星空】

晴れた夜の、星がたくさん出ている空。

ほし‐だいこん【乾大根・干大根】

まるのままほした大根。〈[季]冬〉

ほしだから‐がい【星宝貝】‥ガヒ

タカラガイ科の巻貝。殻長約8センチメートル。殻は厚くて硬く、白地に淡褐色の雲紋があり、その上に、黒い斑点が多数ある。装飾などに用い、またカメオ彫刻を施す。紀伊半島以南に分布。ホシダカラ。

ほしだからがい

ホシダカラガイ

提供:東京動物園協会

ホシダカラガイ

提供:東京動物園協会

ほし‐だら【乾鱈・干鱈】

(→)「ひだら」に同じ。

ほ‐しつ【保湿】

乾燥しすぎないように、湿度を一定の範囲内に保つこと。

ぼ‐しつ【墓室】

墓の中の遺体や遺骨を安置する場所。かろうど。

ほしっ‐かえし【乾しっ返し】‥カヘシ

東京大森で海苔のりを製造する者が、越後・房総・諏訪などから雇ってくる女。乾海苔を裏返すのが主な仕事であるからいう。

ほし‐づき【星月】

額の上に白い小点のある馬の毛色。星額。〈倭名類聚鈔11〉

ほし‐づきよ【星月夜】

①暗夜に、星の光が月のように明るく見える夜。星夜。ほしづくよ。〈[季]秋〉。永久百首「我ひとり鎌倉山を越え行けば―こそうれしかりけれ」

②(謡曲の詞章などで)「かまくら(鎌倉)」を導く修飾語として用いる。謡曲、調伏曾我「明くるを待つや―鎌倉山を朝立ちて」

⇒ほしづきよ‐の‐いど【星月夜の井戸】

ほしづきよ‐の‐いど【星月夜の井戸】‥ヰ‥

鎌倉坂ノ下にある井戸。この井戸には昼も星影が見えたと伝える。

⇒ほし‐づきよ【星月夜】

ほし‐づくよ【星月夜】

(→)「ほしづきよ」に同じ。

ポジティビズム【positivism】

(→)実証主義。

ポジティブ【positive】

①積極的。肯定的。「―な役割」

②実証的。

③(写真用語)陽画。ポジ。

↔ネガティブ。

⇒ポジティブ‐アクション【positive action】

⇒ポジティブ‐オルガン【positive organ】

⇒ポジティブ‐リスト【positive list】

ポジティブ‐アクション【positive action】

積極的な差別・格差是正措置。アファーマティブ‐アクション。

⇒ポジティブ【positive】

ポジティブ‐オルガン【positive organ】

小型で移動可能なパイプ‐オルガン。建築物に組み込まれる大型のパイプ‐オルガンに対していう。チェンバー‐オルガン。ポジティーフ。

⇒ポジティブ【positive】

ポジティブ‐リスト【positive list】

原則的に禁止されている中で、禁止されていないものを列挙した表。輸入品目や食品の残留農薬などにいう。↔ネガティブ‐リスト

⇒ポジティブ【positive】

ぼし‐てちょう【母子手帳】‥チヤウ

母子健康手帳の略称。

ほし‐と

〔副〕

しみじみと思いめぐらすさま。ほっしりと。ほしほしと。三体詩絶句抄「此秋の夜の長きに―もねらればや」

ほし‐とおる【星亨】‥トホル

政党政治家。江戸生れ。自由民権運動に参加し、投獄。自由党の領袖。第2代衆議院議長。駐米公使。憲政党の旧自由党系を率いて政友会の結成に参加。逓相・東京市会議長などを歴任。伊庭想太郎に刺殺された。(1850〜1901)

⇒ほし【星】

ほし‐とり【星取り】

勝負の数を白黒の星で示すこと。

⇒ほしとり‐ひょう【星取表】

ほし‐どり【乾鳥・干鳥】

ほした鳥の肉。宇津保物語藤原君「雲雀の―」

ほしとり‐ひょう【星取表】‥ヘウ

相撲で、各力士の勝ち負けの数を白丸と黒丸とで示した表。

⇒ほし‐とり【星取り】

ポジトロン【positron】

(→)陽電子。

⇒ポジトロン‐シー‐ティー【ポジトロンCT】

ポジトロン‐シー‐ティー【ポジトロンCT】

(positron emission computerized tomography)体内に投与された放射性同位元素の分布を体軸周囲から計測し、コンピューターで断面像を構成する方法。ペット(PET)。

⇒ポジトロン【positron】

ほしな【保科】

姓氏の一つ。信濃の豪族。徳川家康に仕え、大名となる。

⇒ほしな‐こういち【保科孝一】

⇒ほしな‐まさゆき【保科正之】

ほし‐な【乾菜・干菜】

ほした菜。特に、大根の葉や蕪菜かぶらなを陰干しにしたもの。懸菜。〈[季]冬〉。西鶴織留5「―も細かに切つておいたり」

ほしな‐こういち【保科孝一】‥カウ‥

国語学者。山形県生れ。東京文理科大教授。国語改良に尽力。著「新体国語学史」など。(1872〜1955)

⇒ほしな【保科】

ほし‐なつめ【乾棗・干棗】

なつめの実をほしかためた食品。

ほし‐なまこ【乾海鼠・干海鼠】

(→)「ほしこ」に同じ。

ほしな‐まさゆき【保科正之】

江戸前期の会津藩主。徳川秀忠の四男。保科氏の養子。会津23万石に封じられ、将軍家綱を補佐。社倉を建て領民を保護。儒学を好み山崎闇斎を招き、また吉川惟足これたるの神道説を学び、その伝授を得た。諡号しごうは土津霊神はにつれいじん。(1611〜1672)

⇒ほしな【保科】

ほし‐にく【乾肉・干肉】

ほした肉。保存食品。

ほし‐ぬい【星縫い】‥ヌヒ

表に針目が出ないように縫いとめていく方法。星止め。

ほし‐ぬい【星繍】‥ヌヒ

日本刺繍の一技法。生地の織糸1本ずつに細く撚よった刺繍糸を返し針で小さく巻きつける。芥子繍けしぬいと同じ技法であるが星のように大きい針目とする。

ぼし‐ねんきん【母子年金】

国民年金法による旧給付の一つ。夫が死亡した場合、その妻に一定の条件のもとに支給される。1985年の法改正により遺族基礎年金に吸収・統合。

ほし‐の‐いりごち【星の入東風】

(畿内・中国地方の船人の用語)陰暦10月中旬に吹く北東風。〈[季]冬〉

ほしのおうじさま【星の王子さま】‥ワウ‥

(Le Petit Prince フランス)サン=テグジュペリ最後の作品。1943年成る。星から来た王子との対話によって現代文明を省察した童話。

ほし‐の‐くに【星の国】

そら。天。

ほし‐の‐くらい【星の位】‥クラヰ

①星座。星宿。

②昇殿を許された地位。また、禁中に列する公卿・殿上人。広田社歌合「天くだる神の恵みのしるしあらば―もなほ昇りなむ」。和訓栞「―、禁闕に公卿の列座するを衆星の天に位するに喩ふるなり」

ほし‐の‐ちぎり【星の契り】

牽牛・織女の二星のちぎり。〈[季]秋〉

ほし‐の‐とうきゅう【星の等級】‥キフ

天体の、視等級・絶対等級・写真等級等の総称。

ほし‐の‐はやし【星の林】

星の多く集まっているのを林に見立てていう語。万葉集7「天の海に雲の波立ち月の船―に漕ぎ隠る見ゆ」

ほし‐の‐ふね【星の舟】

牽牛星・織女星が乗る天の河の舟。

ほし‐の‐まぎれ【星の紛れ】

星の光のおぼろなこと。拾遺和歌集愚草員外「―に雲ぞ分るる」

ほし‐の‐まつり【星の祭】

七夕たなばた祭。ほしまつり。謡曲、関寺小町「待ち得て今ぞ秋に逢ふ、―を急がん」

ほし‐の‐もの【星の物】

酒宴の時、洲浜の台に花鳥などの造り物を置かないで、大きな盃を星のように三つまたは五つ並べた三星・五星などの称。

ほし‐の‐やどり【星の宿り】

①星座。星宿。経信集「天の原ふりさけ見れば七夕の―に霧立ちわたる」

②(→)「星の位」2に同じ。拾遺和歌集愚草下「照日をよよに助けこし―を振り捨てて独り出でにし鷲の山」

ほし‐のり【乾海苔・干海苔】

うすく漉すいてかわかした海苔。〈[季]春〉

乾海苔

撮影:関戸 勇

ほし‐だら【乾鱈・干鱈】

(→)「ひだら」に同じ。

ほ‐しつ【保湿】

乾燥しすぎないように、湿度を一定の範囲内に保つこと。

ぼ‐しつ【墓室】

墓の中の遺体や遺骨を安置する場所。かろうど。

ほしっ‐かえし【乾しっ返し】‥カヘシ

東京大森で海苔のりを製造する者が、越後・房総・諏訪などから雇ってくる女。乾海苔を裏返すのが主な仕事であるからいう。

ほし‐づき【星月】

額の上に白い小点のある馬の毛色。星額。〈倭名類聚鈔11〉

ほし‐づきよ【星月夜】

①暗夜に、星の光が月のように明るく見える夜。星夜。ほしづくよ。〈[季]秋〉。永久百首「我ひとり鎌倉山を越え行けば―こそうれしかりけれ」

②(謡曲の詞章などで)「かまくら(鎌倉)」を導く修飾語として用いる。謡曲、調伏曾我「明くるを待つや―鎌倉山を朝立ちて」

⇒ほしづきよ‐の‐いど【星月夜の井戸】

ほしづきよ‐の‐いど【星月夜の井戸】‥ヰ‥

鎌倉坂ノ下にある井戸。この井戸には昼も星影が見えたと伝える。

⇒ほし‐づきよ【星月夜】

ほし‐づくよ【星月夜】

(→)「ほしづきよ」に同じ。

ポジティビズム【positivism】

(→)実証主義。

ポジティブ【positive】

①積極的。肯定的。「―な役割」

②実証的。

③(写真用語)陽画。ポジ。

↔ネガティブ。

⇒ポジティブ‐アクション【positive action】

⇒ポジティブ‐オルガン【positive organ】

⇒ポジティブ‐リスト【positive list】

ポジティブ‐アクション【positive action】

積極的な差別・格差是正措置。アファーマティブ‐アクション。

⇒ポジティブ【positive】

ポジティブ‐オルガン【positive organ】

小型で移動可能なパイプ‐オルガン。建築物に組み込まれる大型のパイプ‐オルガンに対していう。チェンバー‐オルガン。ポジティーフ。

⇒ポジティブ【positive】

ポジティブ‐リスト【positive list】

原則的に禁止されている中で、禁止されていないものを列挙した表。輸入品目や食品の残留農薬などにいう。↔ネガティブ‐リスト

⇒ポジティブ【positive】

ぼし‐てちょう【母子手帳】‥チヤウ

母子健康手帳の略称。

ほし‐と

〔副〕

しみじみと思いめぐらすさま。ほっしりと。ほしほしと。三体詩絶句抄「此秋の夜の長きに―もねらればや」

ほし‐とおる【星亨】‥トホル

政党政治家。江戸生れ。自由民権運動に参加し、投獄。自由党の領袖。第2代衆議院議長。駐米公使。憲政党の旧自由党系を率いて政友会の結成に参加。逓相・東京市会議長などを歴任。伊庭想太郎に刺殺された。(1850〜1901)

⇒ほし【星】

ほし‐とり【星取り】

勝負の数を白黒の星で示すこと。

⇒ほしとり‐ひょう【星取表】

ほし‐どり【乾鳥・干鳥】

ほした鳥の肉。宇津保物語藤原君「雲雀の―」

ほしとり‐ひょう【星取表】‥ヘウ

相撲で、各力士の勝ち負けの数を白丸と黒丸とで示した表。

⇒ほし‐とり【星取り】

ポジトロン【positron】

(→)陽電子。

⇒ポジトロン‐シー‐ティー【ポジトロンCT】

ポジトロン‐シー‐ティー【ポジトロンCT】

(positron emission computerized tomography)体内に投与された放射性同位元素の分布を体軸周囲から計測し、コンピューターで断面像を構成する方法。ペット(PET)。

⇒ポジトロン【positron】

ほしな【保科】

姓氏の一つ。信濃の豪族。徳川家康に仕え、大名となる。

⇒ほしな‐こういち【保科孝一】

⇒ほしな‐まさゆき【保科正之】

ほし‐な【乾菜・干菜】

ほした菜。特に、大根の葉や蕪菜かぶらなを陰干しにしたもの。懸菜。〈[季]冬〉。西鶴織留5「―も細かに切つておいたり」

ほしな‐こういち【保科孝一】‥カウ‥

国語学者。山形県生れ。東京文理科大教授。国語改良に尽力。著「新体国語学史」など。(1872〜1955)

⇒ほしな【保科】

ほし‐なつめ【乾棗・干棗】

なつめの実をほしかためた食品。

ほし‐なまこ【乾海鼠・干海鼠】

(→)「ほしこ」に同じ。

ほしな‐まさゆき【保科正之】

江戸前期の会津藩主。徳川秀忠の四男。保科氏の養子。会津23万石に封じられ、将軍家綱を補佐。社倉を建て領民を保護。儒学を好み山崎闇斎を招き、また吉川惟足これたるの神道説を学び、その伝授を得た。諡号しごうは土津霊神はにつれいじん。(1611〜1672)

⇒ほしな【保科】

ほし‐にく【乾肉・干肉】

ほした肉。保存食品。

ほし‐ぬい【星縫い】‥ヌヒ

表に針目が出ないように縫いとめていく方法。星止め。

ほし‐ぬい【星繍】‥ヌヒ

日本刺繍の一技法。生地の織糸1本ずつに細く撚よった刺繍糸を返し針で小さく巻きつける。芥子繍けしぬいと同じ技法であるが星のように大きい針目とする。

ぼし‐ねんきん【母子年金】

国民年金法による旧給付の一つ。夫が死亡した場合、その妻に一定の条件のもとに支給される。1985年の法改正により遺族基礎年金に吸収・統合。

ほし‐の‐いりごち【星の入東風】

(畿内・中国地方の船人の用語)陰暦10月中旬に吹く北東風。〈[季]冬〉

ほしのおうじさま【星の王子さま】‥ワウ‥

(Le Petit Prince フランス)サン=テグジュペリ最後の作品。1943年成る。星から来た王子との対話によって現代文明を省察した童話。

ほし‐の‐くに【星の国】

そら。天。

ほし‐の‐くらい【星の位】‥クラヰ

①星座。星宿。

②昇殿を許された地位。また、禁中に列する公卿・殿上人。広田社歌合「天くだる神の恵みのしるしあらば―もなほ昇りなむ」。和訓栞「―、禁闕に公卿の列座するを衆星の天に位するに喩ふるなり」

ほし‐の‐ちぎり【星の契り】

牽牛・織女の二星のちぎり。〈[季]秋〉

ほし‐の‐とうきゅう【星の等級】‥キフ

天体の、視等級・絶対等級・写真等級等の総称。

ほし‐の‐はやし【星の林】

星の多く集まっているのを林に見立てていう語。万葉集7「天の海に雲の波立ち月の船―に漕ぎ隠る見ゆ」

ほし‐の‐ふね【星の舟】

牽牛星・織女星が乗る天の河の舟。

ほし‐の‐まぎれ【星の紛れ】

星の光のおぼろなこと。拾遺和歌集愚草員外「―に雲ぞ分るる」

ほし‐の‐まつり【星の祭】

七夕たなばた祭。ほしまつり。謡曲、関寺小町「待ち得て今ぞ秋に逢ふ、―を急がん」

ほし‐の‐もの【星の物】

酒宴の時、洲浜の台に花鳥などの造り物を置かないで、大きな盃を星のように三つまたは五つ並べた三星・五星などの称。

ほし‐の‐やどり【星の宿り】

①星座。星宿。経信集「天の原ふりさけ見れば七夕の―に霧立ちわたる」

②(→)「星の位」2に同じ。拾遺和歌集愚草下「照日をよよに助けこし―を振り捨てて独り出でにし鷲の山」

ほし‐のり【乾海苔・干海苔】

うすく漉すいてかわかした海苔。〈[季]春〉

乾海苔

撮影:関戸 勇

ほし‐はら【星原】

星の多く集まったところ。また、そのもの。夫木和歌抄8「今ぞ知る雲の林の―や空に乱るる蛍なりけり」

ほし‐びたい【星額】‥ビタヒ

馬の額の上に白斑のあるもの。ほしづき。

ポシビリティー【possibility】

(→)可能性。

ほし‐ぶどう【乾葡萄・干葡萄】‥ダウ

ほした葡萄の実。

ポシブル【possible】

可能なさま。あり得べきさま。

ぼし‐ほけん‐ほう【母子保健法】‥ハフ

母性と乳幼児の健康の保持増進を目的とした法律。母子健康手帳・養育医療などについて規定する。1965年公布。

ほし‐ほし‐と

〔副〕

①しみじみと。ほしと。竹斎「―四方山の事を思ひめぐらすにも」

②ぽつりぽつりと。史記抄「読は―読む義なり」

ほし‐ぼとけ【星仏】

日曜・月曜・羅睺らご・計都けいとなどの九曜星くようせいを星祭のために仏像のように刻んだもの。

⇒ほしぼとけ‐まつり【星仏祭】

ほしぼとけ‐まつり【星仏祭】

陰暦12月13日、星仏を買い、帰依の僧を請じて祭ったこと。もと、宮中の行事。星祭。

⇒ほし‐ぼとけ【星仏】

ほし‐まだら【星斑】

①星のような斑点のあるもの。

②星のような斑のある牛の毛色。〈倭名類聚鈔11〉

ほし‐まつり【星祭】

①密教で、除災・求福のために当年星または本命星ほんみょうしょうを祭ること。星供ほしく。

②七夕たなばた祭。〈[季]秋〉

③星仏ほしぼとけ祭。

ほし‐まわり【星回り・星廻り】‥マハリ

各人の運命をつかさどるという本命星ほんみょうしょうのめぐりあわせ。運命。

ほし‐まんだら【星曼荼羅】

密教で、除災・延命をはかるための北斗法や本命星供ほんみょうしょうくなどに用いる曼荼羅。釈迦金輪(一字金輪王)を中心にし、周囲に九曜や北斗七星などを配する。法隆寺の円曼荼羅などが残る。北斗曼荼羅。

ほし‐み【星見】

本命星ほんみょうしょうを見て、その吉凶を占うこと。また、その人。星占い。

⇒ほしみ‐ぐさ【星見草】

ほしみ‐ぐさ【星見草】

菊の異称。

⇒ほし‐み【星見】

ほし‐みせ【乾店・干店・露肆】

道路の側に出す臨時のみせ。露店。大道みせ。守貞漫稿「京坂にて―といふ。江戸にて、てんたうぼしといふ。路上に筵敷き諸物を並べ商ふをいふ」

ほし・む【欲しむ】

[一]〔他四〕

ほしがる。ほしいと思う。神功紀「財を貪り多欲ものほしみして」

[二]〔他下二〕

ほしがらせる。ほしいと思わせる。斉明紀「鉄ねりかね等を海の畔ほとりに積みて貪ほしめ嗜つのましむ」

ほし‐むかえ【星迎え】‥ムカヘ

七夕に、織女星が牽牛星を迎えること。〈[季]秋〉。→星合い

ほし‐むし【星虫】

星口ほしぐち動物の総称。

ほし‐め【星眼】

結膜・角膜に粟粒大の白い星のようなものが現れる疾患の総称。→フリクテン

ぼし‐めい【墓誌銘】

墓誌の末に加える銘。

ほしめか・す

〔他四〕

けしかける。日葡辞書「イヌヲホシメカス」

ほし‐めがね【星眼鏡】

天文観測用の望遠鏡。

ほし‐もの【乾し物・干し物】

日にほしてかわかすこと。また、そのもの。特に洗濯や染色の場合にいう。「―を取り込む」

ほ‐しゃ【輔車】

[左伝僖公5年](「輔」は車の添木。一説では「輔」が頬骨、「車」が歯茎を意味する)互いが密接に助け合い、離れにくい関係にあることのたとえ。「唇歯しんし―」

⇒輔車相依る

ほし‐はら【星原】

星の多く集まったところ。また、そのもの。夫木和歌抄8「今ぞ知る雲の林の―や空に乱るる蛍なりけり」

ほし‐びたい【星額】‥ビタヒ

馬の額の上に白斑のあるもの。ほしづき。

ポシビリティー【possibility】

(→)可能性。

ほし‐ぶどう【乾葡萄・干葡萄】‥ダウ

ほした葡萄の実。

ポシブル【possible】

可能なさま。あり得べきさま。

ぼし‐ほけん‐ほう【母子保健法】‥ハフ

母性と乳幼児の健康の保持増進を目的とした法律。母子健康手帳・養育医療などについて規定する。1965年公布。

ほし‐ほし‐と

〔副〕

①しみじみと。ほしと。竹斎「―四方山の事を思ひめぐらすにも」

②ぽつりぽつりと。史記抄「読は―読む義なり」

ほし‐ぼとけ【星仏】

日曜・月曜・羅睺らご・計都けいとなどの九曜星くようせいを星祭のために仏像のように刻んだもの。

⇒ほしぼとけ‐まつり【星仏祭】

ほしぼとけ‐まつり【星仏祭】

陰暦12月13日、星仏を買い、帰依の僧を請じて祭ったこと。もと、宮中の行事。星祭。

⇒ほし‐ぼとけ【星仏】

ほし‐まだら【星斑】

①星のような斑点のあるもの。

②星のような斑のある牛の毛色。〈倭名類聚鈔11〉

ほし‐まつり【星祭】

①密教で、除災・求福のために当年星または本命星ほんみょうしょうを祭ること。星供ほしく。

②七夕たなばた祭。〈[季]秋〉

③星仏ほしぼとけ祭。

ほし‐まわり【星回り・星廻り】‥マハリ

各人の運命をつかさどるという本命星ほんみょうしょうのめぐりあわせ。運命。

ほし‐まんだら【星曼荼羅】

密教で、除災・延命をはかるための北斗法や本命星供ほんみょうしょうくなどに用いる曼荼羅。釈迦金輪(一字金輪王)を中心にし、周囲に九曜や北斗七星などを配する。法隆寺の円曼荼羅などが残る。北斗曼荼羅。

ほし‐み【星見】

本命星ほんみょうしょうを見て、その吉凶を占うこと。また、その人。星占い。

⇒ほしみ‐ぐさ【星見草】

ほしみ‐ぐさ【星見草】

菊の異称。

⇒ほし‐み【星見】

ほし‐みせ【乾店・干店・露肆】

道路の側に出す臨時のみせ。露店。大道みせ。守貞漫稿「京坂にて―といふ。江戸にて、てんたうぼしといふ。路上に筵敷き諸物を並べ商ふをいふ」

ほし・む【欲しむ】

[一]〔他四〕

ほしがる。ほしいと思う。神功紀「財を貪り多欲ものほしみして」

[二]〔他下二〕

ほしがらせる。ほしいと思わせる。斉明紀「鉄ねりかね等を海の畔ほとりに積みて貪ほしめ嗜つのましむ」

ほし‐むかえ【星迎え】‥ムカヘ

七夕に、織女星が牽牛星を迎えること。〈[季]秋〉。→星合い

ほし‐むし【星虫】

星口ほしぐち動物の総称。

ほし‐め【星眼】

結膜・角膜に粟粒大の白い星のようなものが現れる疾患の総称。→フリクテン

ぼし‐めい【墓誌銘】

墓誌の末に加える銘。

ほしめか・す

〔他四〕

けしかける。日葡辞書「イヌヲホシメカス」

ほし‐めがね【星眼鏡】

天文観測用の望遠鏡。

ほし‐もの【乾し物・干し物】

日にほしてかわかすこと。また、そのもの。特に洗濯や染色の場合にいう。「―を取り込む」

ほ‐しゃ【輔車】

[左伝僖公5年](「輔」は車の添木。一説では「輔」が頬骨、「車」が歯茎を意味する)互いが密接に助け合い、離れにくい関係にあることのたとえ。「唇歯しんし―」

⇒輔車相依る

広辞苑 ページ 18104 での【○星が割れる】単語。