複数辞典一括検索+![]()

![]()

○我が田へ水を引くわがたへみずをひく🔗⭐🔉

○我が田へ水を引くわがたへみずをひく

(→)我田引水がでんいんすいに同じ。

⇒わが‐た【我が田】

わか‐だんな【若旦那】

①主人を大旦那と呼ぶのに対して、その長子を敬って呼ぶ称。小旦那。

②大家たいけの子弟の尊敬語。

わかち【分ち・別ち】

①わかつこと。けじめ。差別。区別。愛宕地蔵之物語「我は五人の子の中さへ、かはゆきうちに―あるこそ愚かなれ」。「夜昼の―なく」

②わきまえること。思慮。分別。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「姫は―もなき中に」

③事のありさま。事情。浄瑠璃、義経千本桜「始終の―を聞し召し」

⇒わかち‐がき【分ち書き・別ち書き】

わかち‐あ・う【分かち合う】‥アフ

〔他五〕

分け合う。一つのものを分割して取得または負担する。「喜びを―・う」

わかち‐がき【分ち書き・別ち書き】

①文を書く時、語と語との間に空白を置くこと。また、その書き方。

②2行に分けて書くこと。注などを本文中に書き入れる時に記す。わりがき。

⇒わかち【分ち・別ち】

わかち‐がた・い【分かち難い】

〔形〕

分けることがむずかしい。切っても切れない。「―・く結びつく」

わか・つ【分かつ・別つ】

〔他五〕

きちんと切れめをつけてそれぞれ独立した存在にする意。

①別々にする。離す。わける。源氏物語賢木「左右にこまどりに方―・たせ給へり」。平家物語10「志を九品くほんに―・ち、行を六字に縮めて、如何なる愚痴闇鈍の者も、唱ふるに便あり」。「たもとを―・つ」

②区別する。日葡辞書「シ(死)スルコトハ、キセン(貴賤)、ジャウゲ(上下)、ヒンプク(貧福)ヲワカタズ」。「昼夜を―・たず仕事する」

③弁別する。判断する。平家物語6「君御成人の後清濁を―・たせ給ひてのうへのことにてこそあるに」。日葡辞書「ゼヒヲワカツ」

④(「頒つ」とも書く)くばる。くばり与える。栄華物語烟後「―・ちけむ煙の後のかたみだになき世はまして悲しかりけり」。「実費で―・つ」「喜びを―・つ」

⑤しきる。区切る。区分する。平家物語2「出羽・陸奥両国も、昔は六十六郡が一国にてありけるを、其時十二郡をさき―・つて出羽国とは立てられたり」。「国内を都・道・府・県に―・つ」

わかつき【若槻】

姓氏の一つ。

⇒わかつき‐れいじろう【若槻礼次郎】

わ‐がっき【和楽器】‥ガク‥

日本古来の伝統的な楽器。邦楽器。

わかつき‐れいじろう【若槻礼次郎】‥ラウ

官僚・政党政治家。松江藩士の子。東大卒。大蔵官僚・蔵相をへて、憲政会入党、1926年総裁となり、組閣するが、金融恐慌で辞任。30年ロンドン軍縮会議首席全権。翌年民政党総裁となり再び首相、満州事変勃発後、辞職。以後、重臣として活動。(1866〜1949)

⇒わかつき【若槻】

わか‐づ・く【若付く】

〔自五〕

若く見える。わかやぐ。

わか‐づくり【若作り】

年齢よりも若く見えるように髪・化粧・衣服などに工夫をこらすこと。「―の婦人」

わか‐づの【若角】

生えかわって間のない角。特に、鹿のそれをいう。倭名類聚鈔18「鹿茸、和名、鹿乃和加豆乃」

わか‐づま【若妻】

年わかい妻。

わが‐つま【我が妻・我が夫】

夫から妻を呼ぶ称。また、妻から夫を呼ぶ称。

わがつま【我妻】

姓氏の一つ。

⇒わがつま‐さかえ【我妻栄】

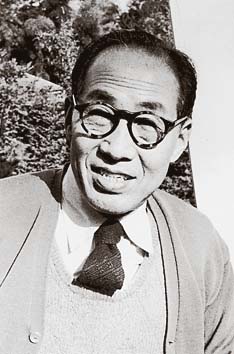

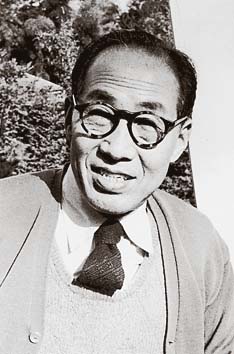

わがつま‐さかえ【我妻栄】

民法学者。山形県生れ。民法を、判例を中心とした社会的現実との関連で体系化し、代表的な民法体系を構築。著「民法講義」「近代法における債権の優越的地位」など。文化勲章。(1897〜1973)

我妻栄

提供:毎日新聞社

⇒わがつま【我妻】

わかつり【機巧・機】

物をあやつり動かすしかけ。からくり。西大寺本最勝王経平安初期点「機ワカツリの如くして業ごうに由りて転す」

わかつ・る【機巧る・誘る】

〔他四〕

①機はたをあやつる。〈類聚名義抄〉

②だまし誘う。誘惑する。欺く。おこつる。地蔵十輪経元慶点「愚痴のひとを誘ワカツリ誑たぼろかすなり」

わか‐て【若手】

①若く元気で働き盛りの人。

②一団の人々のうち、若い方の人。「―の活躍がめざましい」

わか‐てき【若敵】

まだ功を立てていない敵の部将。甲陽軍鑑15「一度もほまれなき大将は、そのわざ若き故、是れ―と云ふ」

わが‐で‐に【我がでに】

〔副〕

自分自身に。自分で。われがでに。続猿蓑「―脈を大事がらるる」(芭蕉)

わか‐とう【若党】‥タウ

①若い武士。古今著聞集18「心得つ雁食はむとて―が老いたるものをはじき出すとは」

②武士の従者。近世には武家奉公人の最上位で、戦闘に参加したが馬に乗る資格のない軽輩を指す。

わが‐とう【我が党】‥タウ

〔代〕

(一説に「我等わがとう」からとも。一人称)わたし。浄瑠璃、碁盤太平記「―は常陸ひたちからつん出た順礼さでおんぢやり申す」

ワガドゥーグ【Ouagadougou】

アフリカ西部、ブルキナ‐ファソの首都。同国中部にある。人口71万(1996)。

わかどうもうしょう【和歌童蒙抄】‥セウ

歌学書。藤原範兼著。10巻。万葉以下諸歌集の歌を類聚して語釈・出典を記し、また、雑体・歌病かへい・歌合の判を説明。1118年(元永1)から27年(大治2)頃までに成るか。

わかと‐おおはし【若戸大橋】‥オホ‥

福岡県北部、北九州市若松・戸畑間の洞海湾入口にかかる大吊橋。1962年完成。吊橋部分の長さは680メートル、高さは中央で満潮面から42メートル。

わか‐どころ【和歌所】

勅撰和歌集の撰定をつかさどった役所。951年(天暦5)に初めて置かれ、別当・開闔かいこう・寄人よりうどなどの職員があった。→御歌所おうたどころ

わか‐とし【若年】

①小正月のこと。

②(女房詞)新年。

わかどし‐さん【若年様】

(中国地方で)年神としがみのこと。正月様。

わか‐どしより【若年寄】

(老中すなわち年寄に対して、若年の年寄の意)江戸幕府の職名。老中に次ぐ重職で将軍に直属し、老中支配以外の諸役人、特に旗本・御家人を統轄。譜代大名中、小禄の者をこれに補した。定員は3〜5名。月番で交替勤務。少老。参政。

わか‐との【若殿】

①幼い主君の敬称。幼君。わかぎみ。

②主君の嗣子の敬称。

⇒わかとの‐ばら【若殿原】

わかとの‐ばら【若殿原】

①若い殿たち。

②若い侍たち。平家物語11「一の谷で武蔵・相模の―の手並のほどは見てんものを」

⇒わか‐との【若殿】

わが‐とも【我が友】

①自分の友達。自分の親しい友達。

②(白楽天が愛して友としたからいう)竹の異称。堀河百首雑「―とわれぞいふなる呉竹の」

わが‐ともがら【我が輩】

自分たちの仲間。われわれ。われら。

わか‐どり【若鳥・若鶏】

まだ、成長しきっていない若い鳥。特に、生後3カ月から5カ月で産卵前の鶏。

わか‐な【若名】

年若い時の名。おさなな。幼名。

わか‐な【若菜】

①春の初めに生えた食用の菜。万葉集11「川上に洗ふ―の流れ来て」。「―を摘む」

②古代、宮中で、正月の初の子ねの日に、内蔵寮・内膳司からその年の7種の新菜を羹あつものとして奉ったもの。万病を除くといわれ、後に7日の行事となった。ななくさ。〈[季]新年〉。土佐日記「七日になりぬ。…―ぞ今日をば知らせたる」

③地歌・箏曲の一つ。京風手事物。松浦検校作曲。八重崎検校箏手付。

⇒わかな‐つみ【若菜摘み】

⇒わかな‐びょう【若菜病】

⇒わかな‐むかえ【若菜迎え】

わかな【若菜】

①源氏物語の巻名。上・下に分かれる。女三宮の光源氏への降嫁、女三宮と柏木との事件を中心に書く。

②狂言。大名が同朋どうぼうを供に野遊びに行き、若菜摘みの女たちに出会って酒を汲みかわす。

わか‐なえ【若苗】‥ナヘ

①生え出て間のない苗。早苗さなえ。蜻蛉日記中「あまた―の生ひたりしを」

②若い苗木。

⇒わかなえ‐いろ【若苗色】

わかなえ‐いろ【若苗色】‥ナヘ‥

①染色の名。若苗のような青色。

②襲かさねの色目。表も裏も薄青色。

⇒わか‐なえ【若苗】

⇒わがつま【我妻】

わかつり【機巧・機】

物をあやつり動かすしかけ。からくり。西大寺本最勝王経平安初期点「機ワカツリの如くして業ごうに由りて転す」

わかつ・る【機巧る・誘る】

〔他四〕

①機はたをあやつる。〈類聚名義抄〉

②だまし誘う。誘惑する。欺く。おこつる。地蔵十輪経元慶点「愚痴のひとを誘ワカツリ誑たぼろかすなり」

わか‐て【若手】

①若く元気で働き盛りの人。

②一団の人々のうち、若い方の人。「―の活躍がめざましい」

わか‐てき【若敵】

まだ功を立てていない敵の部将。甲陽軍鑑15「一度もほまれなき大将は、そのわざ若き故、是れ―と云ふ」

わが‐で‐に【我がでに】

〔副〕

自分自身に。自分で。われがでに。続猿蓑「―脈を大事がらるる」(芭蕉)

わか‐とう【若党】‥タウ

①若い武士。古今著聞集18「心得つ雁食はむとて―が老いたるものをはじき出すとは」

②武士の従者。近世には武家奉公人の最上位で、戦闘に参加したが馬に乗る資格のない軽輩を指す。

わが‐とう【我が党】‥タウ

〔代〕

(一説に「我等わがとう」からとも。一人称)わたし。浄瑠璃、碁盤太平記「―は常陸ひたちからつん出た順礼さでおんぢやり申す」

ワガドゥーグ【Ouagadougou】

アフリカ西部、ブルキナ‐ファソの首都。同国中部にある。人口71万(1996)。

わかどうもうしょう【和歌童蒙抄】‥セウ

歌学書。藤原範兼著。10巻。万葉以下諸歌集の歌を類聚して語釈・出典を記し、また、雑体・歌病かへい・歌合の判を説明。1118年(元永1)から27年(大治2)頃までに成るか。

わかと‐おおはし【若戸大橋】‥オホ‥

福岡県北部、北九州市若松・戸畑間の洞海湾入口にかかる大吊橋。1962年完成。吊橋部分の長さは680メートル、高さは中央で満潮面から42メートル。

わか‐どころ【和歌所】

勅撰和歌集の撰定をつかさどった役所。951年(天暦5)に初めて置かれ、別当・開闔かいこう・寄人よりうどなどの職員があった。→御歌所おうたどころ

わか‐とし【若年】

①小正月のこと。

②(女房詞)新年。

わかどし‐さん【若年様】

(中国地方で)年神としがみのこと。正月様。

わか‐どしより【若年寄】

(老中すなわち年寄に対して、若年の年寄の意)江戸幕府の職名。老中に次ぐ重職で将軍に直属し、老中支配以外の諸役人、特に旗本・御家人を統轄。譜代大名中、小禄の者をこれに補した。定員は3〜5名。月番で交替勤務。少老。参政。

わか‐との【若殿】

①幼い主君の敬称。幼君。わかぎみ。

②主君の嗣子の敬称。

⇒わかとの‐ばら【若殿原】

わかとの‐ばら【若殿原】

①若い殿たち。

②若い侍たち。平家物語11「一の谷で武蔵・相模の―の手並のほどは見てんものを」

⇒わか‐との【若殿】

わが‐とも【我が友】

①自分の友達。自分の親しい友達。

②(白楽天が愛して友としたからいう)竹の異称。堀河百首雑「―とわれぞいふなる呉竹の」

わが‐ともがら【我が輩】

自分たちの仲間。われわれ。われら。

わか‐どり【若鳥・若鶏】

まだ、成長しきっていない若い鳥。特に、生後3カ月から5カ月で産卵前の鶏。

わか‐な【若名】

年若い時の名。おさなな。幼名。

わか‐な【若菜】

①春の初めに生えた食用の菜。万葉集11「川上に洗ふ―の流れ来て」。「―を摘む」

②古代、宮中で、正月の初の子ねの日に、内蔵寮・内膳司からその年の7種の新菜を羹あつものとして奉ったもの。万病を除くといわれ、後に7日の行事となった。ななくさ。〈[季]新年〉。土佐日記「七日になりぬ。…―ぞ今日をば知らせたる」

③地歌・箏曲の一つ。京風手事物。松浦検校作曲。八重崎検校箏手付。

⇒わかな‐つみ【若菜摘み】

⇒わかな‐びょう【若菜病】

⇒わかな‐むかえ【若菜迎え】

わかな【若菜】

①源氏物語の巻名。上・下に分かれる。女三宮の光源氏への降嫁、女三宮と柏木との事件を中心に書く。

②狂言。大名が同朋どうぼうを供に野遊びに行き、若菜摘みの女たちに出会って酒を汲みかわす。

わか‐なえ【若苗】‥ナヘ

①生え出て間のない苗。早苗さなえ。蜻蛉日記中「あまた―の生ひたりしを」

②若い苗木。

⇒わかなえ‐いろ【若苗色】

わかなえ‐いろ【若苗色】‥ナヘ‥

①染色の名。若苗のような青色。

②襲かさねの色目。表も裏も薄青色。

⇒わか‐なえ【若苗】

⇒わがつま【我妻】

わかつり【機巧・機】

物をあやつり動かすしかけ。からくり。西大寺本最勝王経平安初期点「機ワカツリの如くして業ごうに由りて転す」

わかつ・る【機巧る・誘る】

〔他四〕

①機はたをあやつる。〈類聚名義抄〉

②だまし誘う。誘惑する。欺く。おこつる。地蔵十輪経元慶点「愚痴のひとを誘ワカツリ誑たぼろかすなり」

わか‐て【若手】

①若く元気で働き盛りの人。

②一団の人々のうち、若い方の人。「―の活躍がめざましい」

わか‐てき【若敵】

まだ功を立てていない敵の部将。甲陽軍鑑15「一度もほまれなき大将は、そのわざ若き故、是れ―と云ふ」

わが‐で‐に【我がでに】

〔副〕

自分自身に。自分で。われがでに。続猿蓑「―脈を大事がらるる」(芭蕉)

わか‐とう【若党】‥タウ

①若い武士。古今著聞集18「心得つ雁食はむとて―が老いたるものをはじき出すとは」

②武士の従者。近世には武家奉公人の最上位で、戦闘に参加したが馬に乗る資格のない軽輩を指す。

わが‐とう【我が党】‥タウ

〔代〕

(一説に「我等わがとう」からとも。一人称)わたし。浄瑠璃、碁盤太平記「―は常陸ひたちからつん出た順礼さでおんぢやり申す」

ワガドゥーグ【Ouagadougou】

アフリカ西部、ブルキナ‐ファソの首都。同国中部にある。人口71万(1996)。

わかどうもうしょう【和歌童蒙抄】‥セウ

歌学書。藤原範兼著。10巻。万葉以下諸歌集の歌を類聚して語釈・出典を記し、また、雑体・歌病かへい・歌合の判を説明。1118年(元永1)から27年(大治2)頃までに成るか。

わかと‐おおはし【若戸大橋】‥オホ‥

福岡県北部、北九州市若松・戸畑間の洞海湾入口にかかる大吊橋。1962年完成。吊橋部分の長さは680メートル、高さは中央で満潮面から42メートル。

わか‐どころ【和歌所】

勅撰和歌集の撰定をつかさどった役所。951年(天暦5)に初めて置かれ、別当・開闔かいこう・寄人よりうどなどの職員があった。→御歌所おうたどころ

わか‐とし【若年】

①小正月のこと。

②(女房詞)新年。

わかどし‐さん【若年様】

(中国地方で)年神としがみのこと。正月様。

わか‐どしより【若年寄】

(老中すなわち年寄に対して、若年の年寄の意)江戸幕府の職名。老中に次ぐ重職で将軍に直属し、老中支配以外の諸役人、特に旗本・御家人を統轄。譜代大名中、小禄の者をこれに補した。定員は3〜5名。月番で交替勤務。少老。参政。

わか‐との【若殿】

①幼い主君の敬称。幼君。わかぎみ。

②主君の嗣子の敬称。

⇒わかとの‐ばら【若殿原】

わかとの‐ばら【若殿原】

①若い殿たち。

②若い侍たち。平家物語11「一の谷で武蔵・相模の―の手並のほどは見てんものを」

⇒わか‐との【若殿】

わが‐とも【我が友】

①自分の友達。自分の親しい友達。

②(白楽天が愛して友としたからいう)竹の異称。堀河百首雑「―とわれぞいふなる呉竹の」

わが‐ともがら【我が輩】

自分たちの仲間。われわれ。われら。

わか‐どり【若鳥・若鶏】

まだ、成長しきっていない若い鳥。特に、生後3カ月から5カ月で産卵前の鶏。

わか‐な【若名】

年若い時の名。おさなな。幼名。

わか‐な【若菜】

①春の初めに生えた食用の菜。万葉集11「川上に洗ふ―の流れ来て」。「―を摘む」

②古代、宮中で、正月の初の子ねの日に、内蔵寮・内膳司からその年の7種の新菜を羹あつものとして奉ったもの。万病を除くといわれ、後に7日の行事となった。ななくさ。〈[季]新年〉。土佐日記「七日になりぬ。…―ぞ今日をば知らせたる」

③地歌・箏曲の一つ。京風手事物。松浦検校作曲。八重崎検校箏手付。

⇒わかな‐つみ【若菜摘み】

⇒わかな‐びょう【若菜病】

⇒わかな‐むかえ【若菜迎え】

わかな【若菜】

①源氏物語の巻名。上・下に分かれる。女三宮の光源氏への降嫁、女三宮と柏木との事件を中心に書く。

②狂言。大名が同朋どうぼうを供に野遊びに行き、若菜摘みの女たちに出会って酒を汲みかわす。

わか‐なえ【若苗】‥ナヘ

①生え出て間のない苗。早苗さなえ。蜻蛉日記中「あまた―の生ひたりしを」

②若い苗木。

⇒わかなえ‐いろ【若苗色】

わかなえ‐いろ【若苗色】‥ナヘ‥

①染色の名。若苗のような青色。

②襲かさねの色目。表も裏も薄青色。

⇒わか‐なえ【若苗】

⇒わがつま【我妻】

わかつり【機巧・機】

物をあやつり動かすしかけ。からくり。西大寺本最勝王経平安初期点「機ワカツリの如くして業ごうに由りて転す」

わかつ・る【機巧る・誘る】

〔他四〕

①機はたをあやつる。〈類聚名義抄〉

②だまし誘う。誘惑する。欺く。おこつる。地蔵十輪経元慶点「愚痴のひとを誘ワカツリ誑たぼろかすなり」

わか‐て【若手】

①若く元気で働き盛りの人。

②一団の人々のうち、若い方の人。「―の活躍がめざましい」

わか‐てき【若敵】

まだ功を立てていない敵の部将。甲陽軍鑑15「一度もほまれなき大将は、そのわざ若き故、是れ―と云ふ」

わが‐で‐に【我がでに】

〔副〕

自分自身に。自分で。われがでに。続猿蓑「―脈を大事がらるる」(芭蕉)

わか‐とう【若党】‥タウ

①若い武士。古今著聞集18「心得つ雁食はむとて―が老いたるものをはじき出すとは」

②武士の従者。近世には武家奉公人の最上位で、戦闘に参加したが馬に乗る資格のない軽輩を指す。

わが‐とう【我が党】‥タウ

〔代〕

(一説に「我等わがとう」からとも。一人称)わたし。浄瑠璃、碁盤太平記「―は常陸ひたちからつん出た順礼さでおんぢやり申す」

ワガドゥーグ【Ouagadougou】

アフリカ西部、ブルキナ‐ファソの首都。同国中部にある。人口71万(1996)。

わかどうもうしょう【和歌童蒙抄】‥セウ

歌学書。藤原範兼著。10巻。万葉以下諸歌集の歌を類聚して語釈・出典を記し、また、雑体・歌病かへい・歌合の判を説明。1118年(元永1)から27年(大治2)頃までに成るか。

わかと‐おおはし【若戸大橋】‥オホ‥

福岡県北部、北九州市若松・戸畑間の洞海湾入口にかかる大吊橋。1962年完成。吊橋部分の長さは680メートル、高さは中央で満潮面から42メートル。

わか‐どころ【和歌所】

勅撰和歌集の撰定をつかさどった役所。951年(天暦5)に初めて置かれ、別当・開闔かいこう・寄人よりうどなどの職員があった。→御歌所おうたどころ

わか‐とし【若年】

①小正月のこと。

②(女房詞)新年。

わかどし‐さん【若年様】

(中国地方で)年神としがみのこと。正月様。

わか‐どしより【若年寄】

(老中すなわち年寄に対して、若年の年寄の意)江戸幕府の職名。老中に次ぐ重職で将軍に直属し、老中支配以外の諸役人、特に旗本・御家人を統轄。譜代大名中、小禄の者をこれに補した。定員は3〜5名。月番で交替勤務。少老。参政。

わか‐との【若殿】

①幼い主君の敬称。幼君。わかぎみ。

②主君の嗣子の敬称。

⇒わかとの‐ばら【若殿原】

わかとの‐ばら【若殿原】

①若い殿たち。

②若い侍たち。平家物語11「一の谷で武蔵・相模の―の手並のほどは見てんものを」

⇒わか‐との【若殿】

わが‐とも【我が友】

①自分の友達。自分の親しい友達。

②(白楽天が愛して友としたからいう)竹の異称。堀河百首雑「―とわれぞいふなる呉竹の」

わが‐ともがら【我が輩】

自分たちの仲間。われわれ。われら。

わか‐どり【若鳥・若鶏】

まだ、成長しきっていない若い鳥。特に、生後3カ月から5カ月で産卵前の鶏。

わか‐な【若名】

年若い時の名。おさなな。幼名。

わか‐な【若菜】

①春の初めに生えた食用の菜。万葉集11「川上に洗ふ―の流れ来て」。「―を摘む」

②古代、宮中で、正月の初の子ねの日に、内蔵寮・内膳司からその年の7種の新菜を羹あつものとして奉ったもの。万病を除くといわれ、後に7日の行事となった。ななくさ。〈[季]新年〉。土佐日記「七日になりぬ。…―ぞ今日をば知らせたる」

③地歌・箏曲の一つ。京風手事物。松浦検校作曲。八重崎検校箏手付。

⇒わかな‐つみ【若菜摘み】

⇒わかな‐びょう【若菜病】

⇒わかな‐むかえ【若菜迎え】

わかな【若菜】

①源氏物語の巻名。上・下に分かれる。女三宮の光源氏への降嫁、女三宮と柏木との事件を中心に書く。

②狂言。大名が同朋どうぼうを供に野遊びに行き、若菜摘みの女たちに出会って酒を汲みかわす。

わか‐なえ【若苗】‥ナヘ

①生え出て間のない苗。早苗さなえ。蜻蛉日記中「あまた―の生ひたりしを」

②若い苗木。

⇒わかなえ‐いろ【若苗色】

わかなえ‐いろ【若苗色】‥ナヘ‥

①染色の名。若苗のような青色。

②襲かさねの色目。表も裏も薄青色。

⇒わか‐なえ【若苗】

広辞苑 ページ 21114 での【○我が田へ水を引く】単語。