複数辞典一括検索+![]()

![]()

○頭を擡げるあたまをもたげる🔗⭐🔉

○頭を擡げるあたまをもたげる

①隠れていた物事や、考え・疑いなどが表に出て来る。

②力を伸ばして世間に知られるようになる。台頭する。

⇒あたま【頭】

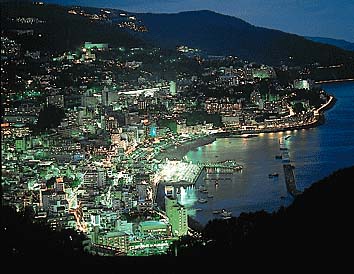

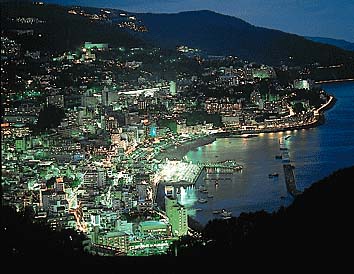

あたみ【熱海】

静岡県伊豆半島の北東隅、相模湾に面する市。観光・保養都市。全国有数の温泉場(塩化物泉・硫酸塩泉など)。人口4万1千。

熱海夜景

撮影:新海良夫

あた・む【仇む】

〔他四〕

敵対する。敵視する。源氏物語玉鬘「この監に―・まれてはいささかの身じろぎせむも所せく」

アダム【Adam】

(人間・人類の意)旧約聖書にあらわれる、神の創造した最初の人間(男)の名。エバの夫。神が塵に生命の息を吹き入れて造られ、万物を治める者とされたが、神の戒めに従わず善悪の知識の実を食べたためにエデンの園から追放された。その罪を贖う救世主キリストを第二のアダムという。→原罪

アダム‐シャル【Johann Adam Schall von Bell】

ドイツのイエズス会士。漢名、湯若望。1622年中国に渡航、明・清両朝に仕え、天文・暦法をつかさどり、望遠鏡・大砲などを製造。シャル=フォン=ベル。(1591〜1666)

アダムズ【John Adams】

アメリカ合衆国の政治家。独立革命に活躍、第2代大統領(1797〜1801)。フェデラリスト党員。(1735〜1826)

アダムズ【John Couch Adams】

イギリスの天文学者。天王星の運動から海王星の存在を推論。(1819〜1892)

アダムズ【William Adams】

最初の来日イギリス人。1600年(慶長5)、オランダ船リーフデ号の水先案内(按針あんじん)として豊後に漂着、徳川家康に仕え、外交顧問を務める。幕府から相模国三浦郡逸見へみの地を与えられ、三浦按針と名のった。平戸で病没。(1564〜1620)

アダムズ【Jane Addams】

アメリカの女性社会事業家。1889年シカゴにアメリカ最初のセツルメント、ハルハウスを創設。平和と自由国際女性同盟の初代会長。ノーベル平和賞。(1860〜1935)

アダムズ

提供:ullstein bild/APL

あた・む【仇む】

〔他四〕

敵対する。敵視する。源氏物語玉鬘「この監に―・まれてはいささかの身じろぎせむも所せく」

アダム【Adam】

(人間・人類の意)旧約聖書にあらわれる、神の創造した最初の人間(男)の名。エバの夫。神が塵に生命の息を吹き入れて造られ、万物を治める者とされたが、神の戒めに従わず善悪の知識の実を食べたためにエデンの園から追放された。その罪を贖う救世主キリストを第二のアダムという。→原罪

アダム‐シャル【Johann Adam Schall von Bell】

ドイツのイエズス会士。漢名、湯若望。1622年中国に渡航、明・清両朝に仕え、天文・暦法をつかさどり、望遠鏡・大砲などを製造。シャル=フォン=ベル。(1591〜1666)

アダムズ【John Adams】

アメリカ合衆国の政治家。独立革命に活躍、第2代大統領(1797〜1801)。フェデラリスト党員。(1735〜1826)

アダムズ【John Couch Adams】

イギリスの天文学者。天王星の運動から海王星の存在を推論。(1819〜1892)

アダムズ【William Adams】

最初の来日イギリス人。1600年(慶長5)、オランダ船リーフデ号の水先案内(按針あんじん)として豊後に漂着、徳川家康に仕え、外交顧問を務める。幕府から相模国三浦郡逸見へみの地を与えられ、三浦按針と名のった。平戸で病没。(1564〜1620)

アダムズ【Jane Addams】

アメリカの女性社会事業家。1889年シカゴにアメリカ最初のセツルメント、ハルハウスを創設。平和と自由国際女性同盟の初代会長。ノーベル平和賞。(1860〜1935)

アダムズ

提供:ullstein bild/APL

アダムス‐ストークス‐しょうこうぐん【アダムスストークス症候群】‥シヤウ‥

急激な徐拍あるいは頻拍になって、脳の虚血を来し、意識消失・痙攣けいれんなどを呈する症状。刺激伝導系の異常に伴う。イギリスの外科医アダムス(R. Adams1791〜1875)とイギリスの内科医ストークス(W. Stokes1804〜1878)らが記載。→刺激伝導系

あだ‐むすび【徒結び】

しっかりと結ばないこと。また、その結び方。

アダム‐スミス【Adam Smith】

⇒スミス(A. Smith)

あだ‐め・く【婀娜めく】

〔自五〕

色っぽく振る舞う。色っぽい感じを与える。浮気に見える。源氏物語帚木「あまり情に引きこめられてとりなせば―・く」

あだ‐もの【徒物】

はかないもの。もろいもの。古今和歌集恋「命やは何ぞは露の―を」

あだ‐もの【婀娜者】

粋いきな女。色っぽい女。

あだ‐や【徒矢】

あたらない矢。むだ矢。空矢そらや。

あだ‐や‐おろか【徒や疎か】

(→)「あだやおろそか」に同じ。浮世風呂2「―なこつではないによ」

あだ‐や‐おろそか【徒や疎か】

(「あだおろそか」をさらに強めていう語)かりそめ。おろそか。いいかげん。「父の遺品を―に扱えない」

あた‐ゆまい‥ユマヒ

(ユマヒは上代東国方言)急病。万葉集20「―わがする時に防人さきもりにさす」

あだ‐ゆめ【徒夢】

かいのない夢。はかない夢。望みのむなしいことにいう。

あたら【可惜】

〔副〕

(アタラシの語幹。感動詞的に独立して、また連体詞的に名詞に冠して用いる)惜しくも。もったいないことに。惜しむべき。あったら。源氏物語若菜下「―人の文をこそ思ひやりなく書きけれ」。「―若い命を捨てた」

⇒あたら‐しんみょう【可惜身命】

⇒あたら‐み【可惜身】

⇒あたら‐もの【可惜物】

⇒あたら‐よ【可惜夜】

アタラクシア【ataraxia ギリシア】

〔哲〕乱されない心の状態。ヘレニズム時代の人生観、ことにエピクロスの処世哲学で、幸福の必須条件とする。

あたら・し【可惜し】

〔形シク〕

(アタラはアタル(当たる)と同源か。アタは相当する意。対象の立派さ、すばらしさを認め、その立派さに相当する状態にあればよいのにと思う気持を表す。平安時代以後「新あらたし」と混同した)

①このままにしておくのは惜しい。惜しむべきである。もったいない。古事記上「田の畔あを離ち、溝を埋むるは、地ところを―・しとこそ」

②(そのままにしておくのは惜しいほど)立派だ。すばらしい。万葉集20「―・しき清きその名そ」。源氏物語玉鬘「着こめ給へる髪の透影、いと―・しくめでたく見ゆる」

あたらし・い【新しい】

〔形〕[文]あたら・し(シク)

(今までなかった、または今までと異なった状態をいう)

①初めてである。枕草子278「―・しう参りたる人々」。「―・く入社した人」

②できたり起こったりして間がない。使い古されていない。枕草子42「削り氷ひにあまづら入れて、―・しきかなまりにいれたる」。「この靴は―・い」「記憶に―・い」

③生き生きとしている。(肉・野菜などが)新鮮である。「―・いうちに食べる」

④今までにないものや状態である。斬新である。好色二代男「銭とは何の事ぢやなどと、おろかな顔をさせ…―・しい嘘つく」。「―・い知識」「―・い時代」

⑤改めた後のものである。「―・い住所を知らせる」

↔古い

⇒新しい女

⇒新しい酒を古い革袋に入れる

アダムス‐ストークス‐しょうこうぐん【アダムスストークス症候群】‥シヤウ‥

急激な徐拍あるいは頻拍になって、脳の虚血を来し、意識消失・痙攣けいれんなどを呈する症状。刺激伝導系の異常に伴う。イギリスの外科医アダムス(R. Adams1791〜1875)とイギリスの内科医ストークス(W. Stokes1804〜1878)らが記載。→刺激伝導系

あだ‐むすび【徒結び】

しっかりと結ばないこと。また、その結び方。

アダム‐スミス【Adam Smith】

⇒スミス(A. Smith)

あだ‐め・く【婀娜めく】

〔自五〕

色っぽく振る舞う。色っぽい感じを与える。浮気に見える。源氏物語帚木「あまり情に引きこめられてとりなせば―・く」

あだ‐もの【徒物】

はかないもの。もろいもの。古今和歌集恋「命やは何ぞは露の―を」

あだ‐もの【婀娜者】

粋いきな女。色っぽい女。

あだ‐や【徒矢】

あたらない矢。むだ矢。空矢そらや。

あだ‐や‐おろか【徒や疎か】

(→)「あだやおろそか」に同じ。浮世風呂2「―なこつではないによ」

あだ‐や‐おろそか【徒や疎か】

(「あだおろそか」をさらに強めていう語)かりそめ。おろそか。いいかげん。「父の遺品を―に扱えない」

あた‐ゆまい‥ユマヒ

(ユマヒは上代東国方言)急病。万葉集20「―わがする時に防人さきもりにさす」

あだ‐ゆめ【徒夢】

かいのない夢。はかない夢。望みのむなしいことにいう。

あたら【可惜】

〔副〕

(アタラシの語幹。感動詞的に独立して、また連体詞的に名詞に冠して用いる)惜しくも。もったいないことに。惜しむべき。あったら。源氏物語若菜下「―人の文をこそ思ひやりなく書きけれ」。「―若い命を捨てた」

⇒あたら‐しんみょう【可惜身命】

⇒あたら‐み【可惜身】

⇒あたら‐もの【可惜物】

⇒あたら‐よ【可惜夜】

アタラクシア【ataraxia ギリシア】

〔哲〕乱されない心の状態。ヘレニズム時代の人生観、ことにエピクロスの処世哲学で、幸福の必須条件とする。

あたら・し【可惜し】

〔形シク〕

(アタラはアタル(当たる)と同源か。アタは相当する意。対象の立派さ、すばらしさを認め、その立派さに相当する状態にあればよいのにと思う気持を表す。平安時代以後「新あらたし」と混同した)

①このままにしておくのは惜しい。惜しむべきである。もったいない。古事記上「田の畔あを離ち、溝を埋むるは、地ところを―・しとこそ」

②(そのままにしておくのは惜しいほど)立派だ。すばらしい。万葉集20「―・しき清きその名そ」。源氏物語玉鬘「着こめ給へる髪の透影、いと―・しくめでたく見ゆる」

あたらし・い【新しい】

〔形〕[文]あたら・し(シク)

(今までなかった、または今までと異なった状態をいう)

①初めてである。枕草子278「―・しう参りたる人々」。「―・く入社した人」

②できたり起こったりして間がない。使い古されていない。枕草子42「削り氷ひにあまづら入れて、―・しきかなまりにいれたる」。「この靴は―・い」「記憶に―・い」

③生き生きとしている。(肉・野菜などが)新鮮である。「―・いうちに食べる」

④今までにないものや状態である。斬新である。好色二代男「銭とは何の事ぢやなどと、おろかな顔をさせ…―・しい嘘つく」。「―・い知識」「―・い時代」

⑤改めた後のものである。「―・い住所を知らせる」

↔古い

⇒新しい女

⇒新しい酒を古い革袋に入れる

あた・む【仇む】

〔他四〕

敵対する。敵視する。源氏物語玉鬘「この監に―・まれてはいささかの身じろぎせむも所せく」

アダム【Adam】

(人間・人類の意)旧約聖書にあらわれる、神の創造した最初の人間(男)の名。エバの夫。神が塵に生命の息を吹き入れて造られ、万物を治める者とされたが、神の戒めに従わず善悪の知識の実を食べたためにエデンの園から追放された。その罪を贖う救世主キリストを第二のアダムという。→原罪

アダム‐シャル【Johann Adam Schall von Bell】

ドイツのイエズス会士。漢名、湯若望。1622年中国に渡航、明・清両朝に仕え、天文・暦法をつかさどり、望遠鏡・大砲などを製造。シャル=フォン=ベル。(1591〜1666)

アダムズ【John Adams】

アメリカ合衆国の政治家。独立革命に活躍、第2代大統領(1797〜1801)。フェデラリスト党員。(1735〜1826)

アダムズ【John Couch Adams】

イギリスの天文学者。天王星の運動から海王星の存在を推論。(1819〜1892)

アダムズ【William Adams】

最初の来日イギリス人。1600年(慶長5)、オランダ船リーフデ号の水先案内(按針あんじん)として豊後に漂着、徳川家康に仕え、外交顧問を務める。幕府から相模国三浦郡逸見へみの地を与えられ、三浦按針と名のった。平戸で病没。(1564〜1620)

アダムズ【Jane Addams】

アメリカの女性社会事業家。1889年シカゴにアメリカ最初のセツルメント、ハルハウスを創設。平和と自由国際女性同盟の初代会長。ノーベル平和賞。(1860〜1935)

アダムズ

提供:ullstein bild/APL

あた・む【仇む】

〔他四〕

敵対する。敵視する。源氏物語玉鬘「この監に―・まれてはいささかの身じろぎせむも所せく」

アダム【Adam】

(人間・人類の意)旧約聖書にあらわれる、神の創造した最初の人間(男)の名。エバの夫。神が塵に生命の息を吹き入れて造られ、万物を治める者とされたが、神の戒めに従わず善悪の知識の実を食べたためにエデンの園から追放された。その罪を贖う救世主キリストを第二のアダムという。→原罪

アダム‐シャル【Johann Adam Schall von Bell】

ドイツのイエズス会士。漢名、湯若望。1622年中国に渡航、明・清両朝に仕え、天文・暦法をつかさどり、望遠鏡・大砲などを製造。シャル=フォン=ベル。(1591〜1666)

アダムズ【John Adams】

アメリカ合衆国の政治家。独立革命に活躍、第2代大統領(1797〜1801)。フェデラリスト党員。(1735〜1826)

アダムズ【John Couch Adams】

イギリスの天文学者。天王星の運動から海王星の存在を推論。(1819〜1892)

アダムズ【William Adams】

最初の来日イギリス人。1600年(慶長5)、オランダ船リーフデ号の水先案内(按針あんじん)として豊後に漂着、徳川家康に仕え、外交顧問を務める。幕府から相模国三浦郡逸見へみの地を与えられ、三浦按針と名のった。平戸で病没。(1564〜1620)

アダムズ【Jane Addams】

アメリカの女性社会事業家。1889年シカゴにアメリカ最初のセツルメント、ハルハウスを創設。平和と自由国際女性同盟の初代会長。ノーベル平和賞。(1860〜1935)

アダムズ

提供:ullstein bild/APL

アダムス‐ストークス‐しょうこうぐん【アダムスストークス症候群】‥シヤウ‥

急激な徐拍あるいは頻拍になって、脳の虚血を来し、意識消失・痙攣けいれんなどを呈する症状。刺激伝導系の異常に伴う。イギリスの外科医アダムス(R. Adams1791〜1875)とイギリスの内科医ストークス(W. Stokes1804〜1878)らが記載。→刺激伝導系

あだ‐むすび【徒結び】

しっかりと結ばないこと。また、その結び方。

アダム‐スミス【Adam Smith】

⇒スミス(A. Smith)

あだ‐め・く【婀娜めく】

〔自五〕

色っぽく振る舞う。色っぽい感じを与える。浮気に見える。源氏物語帚木「あまり情に引きこめられてとりなせば―・く」

あだ‐もの【徒物】

はかないもの。もろいもの。古今和歌集恋「命やは何ぞは露の―を」

あだ‐もの【婀娜者】

粋いきな女。色っぽい女。

あだ‐や【徒矢】

あたらない矢。むだ矢。空矢そらや。

あだ‐や‐おろか【徒や疎か】

(→)「あだやおろそか」に同じ。浮世風呂2「―なこつではないによ」

あだ‐や‐おろそか【徒や疎か】

(「あだおろそか」をさらに強めていう語)かりそめ。おろそか。いいかげん。「父の遺品を―に扱えない」

あた‐ゆまい‥ユマヒ

(ユマヒは上代東国方言)急病。万葉集20「―わがする時に防人さきもりにさす」

あだ‐ゆめ【徒夢】

かいのない夢。はかない夢。望みのむなしいことにいう。

あたら【可惜】

〔副〕

(アタラシの語幹。感動詞的に独立して、また連体詞的に名詞に冠して用いる)惜しくも。もったいないことに。惜しむべき。あったら。源氏物語若菜下「―人の文をこそ思ひやりなく書きけれ」。「―若い命を捨てた」

⇒あたら‐しんみょう【可惜身命】

⇒あたら‐み【可惜身】

⇒あたら‐もの【可惜物】

⇒あたら‐よ【可惜夜】

アタラクシア【ataraxia ギリシア】

〔哲〕乱されない心の状態。ヘレニズム時代の人生観、ことにエピクロスの処世哲学で、幸福の必須条件とする。

あたら・し【可惜し】

〔形シク〕

(アタラはアタル(当たる)と同源か。アタは相当する意。対象の立派さ、すばらしさを認め、その立派さに相当する状態にあればよいのにと思う気持を表す。平安時代以後「新あらたし」と混同した)

①このままにしておくのは惜しい。惜しむべきである。もったいない。古事記上「田の畔あを離ち、溝を埋むるは、地ところを―・しとこそ」

②(そのままにしておくのは惜しいほど)立派だ。すばらしい。万葉集20「―・しき清きその名そ」。源氏物語玉鬘「着こめ給へる髪の透影、いと―・しくめでたく見ゆる」

あたらし・い【新しい】

〔形〕[文]あたら・し(シク)

(今までなかった、または今までと異なった状態をいう)

①初めてである。枕草子278「―・しう参りたる人々」。「―・く入社した人」

②できたり起こったりして間がない。使い古されていない。枕草子42「削り氷ひにあまづら入れて、―・しきかなまりにいれたる」。「この靴は―・い」「記憶に―・い」

③生き生きとしている。(肉・野菜などが)新鮮である。「―・いうちに食べる」

④今までにないものや状態である。斬新である。好色二代男「銭とは何の事ぢやなどと、おろかな顔をさせ…―・しい嘘つく」。「―・い知識」「―・い時代」

⑤改めた後のものである。「―・い住所を知らせる」

↔古い

⇒新しい女

⇒新しい酒を古い革袋に入れる

アダムス‐ストークス‐しょうこうぐん【アダムスストークス症候群】‥シヤウ‥

急激な徐拍あるいは頻拍になって、脳の虚血を来し、意識消失・痙攣けいれんなどを呈する症状。刺激伝導系の異常に伴う。イギリスの外科医アダムス(R. Adams1791〜1875)とイギリスの内科医ストークス(W. Stokes1804〜1878)らが記載。→刺激伝導系

あだ‐むすび【徒結び】

しっかりと結ばないこと。また、その結び方。

アダム‐スミス【Adam Smith】

⇒スミス(A. Smith)

あだ‐め・く【婀娜めく】

〔自五〕

色っぽく振る舞う。色っぽい感じを与える。浮気に見える。源氏物語帚木「あまり情に引きこめられてとりなせば―・く」

あだ‐もの【徒物】

はかないもの。もろいもの。古今和歌集恋「命やは何ぞは露の―を」

あだ‐もの【婀娜者】

粋いきな女。色っぽい女。

あだ‐や【徒矢】

あたらない矢。むだ矢。空矢そらや。

あだ‐や‐おろか【徒や疎か】

(→)「あだやおろそか」に同じ。浮世風呂2「―なこつではないによ」

あだ‐や‐おろそか【徒や疎か】

(「あだおろそか」をさらに強めていう語)かりそめ。おろそか。いいかげん。「父の遺品を―に扱えない」

あた‐ゆまい‥ユマヒ

(ユマヒは上代東国方言)急病。万葉集20「―わがする時に防人さきもりにさす」

あだ‐ゆめ【徒夢】

かいのない夢。はかない夢。望みのむなしいことにいう。

あたら【可惜】

〔副〕

(アタラシの語幹。感動詞的に独立して、また連体詞的に名詞に冠して用いる)惜しくも。もったいないことに。惜しむべき。あったら。源氏物語若菜下「―人の文をこそ思ひやりなく書きけれ」。「―若い命を捨てた」

⇒あたら‐しんみょう【可惜身命】

⇒あたら‐み【可惜身】

⇒あたら‐もの【可惜物】

⇒あたら‐よ【可惜夜】

アタラクシア【ataraxia ギリシア】

〔哲〕乱されない心の状態。ヘレニズム時代の人生観、ことにエピクロスの処世哲学で、幸福の必須条件とする。

あたら・し【可惜し】

〔形シク〕

(アタラはアタル(当たる)と同源か。アタは相当する意。対象の立派さ、すばらしさを認め、その立派さに相当する状態にあればよいのにと思う気持を表す。平安時代以後「新あらたし」と混同した)

①このままにしておくのは惜しい。惜しむべきである。もったいない。古事記上「田の畔あを離ち、溝を埋むるは、地ところを―・しとこそ」

②(そのままにしておくのは惜しいほど)立派だ。すばらしい。万葉集20「―・しき清きその名そ」。源氏物語玉鬘「着こめ給へる髪の透影、いと―・しくめでたく見ゆる」

あたらし・い【新しい】

〔形〕[文]あたら・し(シク)

(今までなかった、または今までと異なった状態をいう)

①初めてである。枕草子278「―・しう参りたる人々」。「―・く入社した人」

②できたり起こったりして間がない。使い古されていない。枕草子42「削り氷ひにあまづら入れて、―・しきかなまりにいれたる」。「この靴は―・い」「記憶に―・い」

③生き生きとしている。(肉・野菜などが)新鮮である。「―・いうちに食べる」

④今までにないものや状態である。斬新である。好色二代男「銭とは何の事ぢやなどと、おろかな顔をさせ…―・しい嘘つく」。「―・い知識」「―・い時代」

⑤改めた後のものである。「―・い住所を知らせる」

↔古い

⇒新しい女

⇒新しい酒を古い革袋に入れる

広辞苑 ページ 410 での【○頭を擡げる】単語。