複数辞典一括検索+![]()

![]()

大凡】🔗⭐🔉

大凡】

おおよそ。あらまし。大略。大概。

たい‐はん【

大半】🔗⭐🔉

大半】

半分以上。過半。大部分。おおかた。「―を占める」「仕事は―片づいた」

たい‐はん【

大藩】🔗⭐🔉

大藩】

①領知の石高の大きい藩。

②1868年(明治1)に、石高で諸藩を3等に分けたものの一つ。草高くさだか40万石以上のもの。70年には改めて物成ものなり15万石以上とした。

たい‐はん【

退帆】🔗⭐🔉

退帆】

(明治期の語)船が帆をあげて帰っていくこと。

たい‐ばん【

胎盤】🔗⭐🔉

胎盤】

哺乳動物が妊娠した時、母体の子宮内壁と胎児との間にあって両者の栄養・呼吸・排泄などの機能を媒介・結合する盤状器官。母体と胎児の血液がこの部で接触し物質交換を行う。胎児とは臍帯さいたいで連絡。胎児の分娩後、胎盤も続いて排出されるが、これを俗に後産あとざん、排出された胎盤を胞衣えなという。

だい‐はん【

台飯】🔗⭐🔉

台飯】

台盤の上にのせてある食物。源平盛衰記7「雀といふ小鳥になりて…―をめしけるこそいとあはれなれ」

だい‐ばん【

代番】🔗⭐🔉

代番】

本人に代わって勤番すること。

だい‐ばん【

台盤】🔗⭐🔉

台盤】

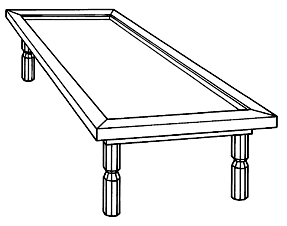

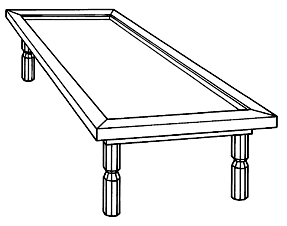

(ダイハンとも)食物を盛った器をのせる台。4脚、横長の机状で、朱または黒の漆塗り、上面は縁が高くなっている。

台盤

⇒だいばん‐どころ【台盤所】

だい‐はんじ【

⇒だいばん‐どころ【台盤所】

だい‐はんじ【

⇒だいばん‐どころ【台盤所】

だい‐はんじ【

⇒だいばん‐どころ【台盤所】

だい‐はんじ【大判事】🔗⭐🔉

大判事】

①律令制の刑部省の上級の判事。

②1869年(明治2)に置いた最上級の判事。

だい‐ばんじゃく【

広辞苑 ページ 11911。