複数辞典一括検索+![]()

![]()

たたら‐づか【栭束】🔗⭐🔉

たたら‐づか【栭束】

〔建〕高欄こうらん1の束柱つかばしらのこと。→斗束とづか

たたら‐はま【多多良浜】🔗⭐🔉

たたら‐はま【多多良浜】

福岡市の北東部、箱崎・香椎間にあった海浜で、蒙古襲来の時の古戦場。また、1336年(建武3)足利尊氏・直義兄弟と菊池武敏とが戦い、1569年(永禄12)毛利・大友両軍が戦った所。

たたら‐ぶき【踏鞴吹き】🔗⭐🔉

たたら‐ぶき【踏鞴吹き】

砂鉄・木炭を原料とし、たたらを用いて行う和鉄製錬法。古代以降中国地方などで行われた。その製錬炉をも鑪たたらと呼ぶ。

⇒たたら【踏鞴・踏韛】

たたら‐ぼし【婁宿】🔗⭐🔉

たたら‐ぼし【婁宿】

〔天〕二十八宿の一つ。牡羊座おひつじざの西部。婁ろう。

たたら‐まつり【踏鞴祭】🔗⭐🔉

たたら‐まつり【踏鞴祭】

(→)鞴祭ふいごまつりに同じ。

⇒たたら【踏鞴・踏韛】

ただら‐め【爛ら目】🔗⭐🔉

ただら‐め【爛ら目】

(→)「ただれめ」に同じ。

○踏鞴を踏むたたらをふむ

①たたらをふんで空気を送る。

②勢い込んで打ちまたは突いた的がはずれたため、力があまって、から足を踏む。

⇒たたら【踏鞴・踏韛】

たたり【祟り】🔗⭐🔉

たたり【祟り】

①たたること。神仏・怨霊などのするわざわい。「あとの―が恐ろしい」

②悪いむくい。

⇒たたり‐め【祟り目】

たたり【絡垜】🔗⭐🔉

たたり【絡垜】

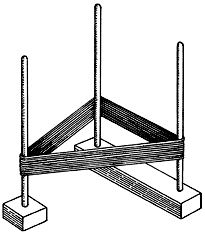

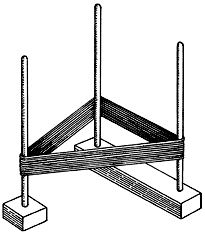

糸のもつれをふせぐため、綛かせを掛ける器具。方形または長方形の台に柱を立てたもの。万葉集12「少女おとめらが績麻うみおの―打麻うちそかけ績うむとき無しに恋ひ渡るかも」

絡垜

たた‐り【立たり】🔗⭐🔉

たた‐り【立たり】

(「立てり」の上代東国方言)立っている。万葉集20「家人いわびとのわれを見送ると―しもころ」

たたり‐め【祟り目】🔗⭐🔉

たたり‐め【祟り目】

祟りにあう時。災難にあう時。「弱り目に―」

⇒たたり【祟り】

たた・る【祟る】🔗⭐🔉

たた・る【祟る】

〔自五〕

①神仏・怨霊・もののけなどが禍いをする。罰をあたえる。天武紀下「天皇の病を卜うらなふに草薙剣に―・れり」。日葡辞書「カミガタタラルル」

②害をなす。また、したことが悪い結果をもたらす。日葡辞書「コレハフクチュウニタタル」。「飲み過ぎが―・って胃をこわす」「悪天候に―・られて人出が少ない」

広辞苑 ページ 12173。